岩和碳酸盐岩的成岩作用类型及孔隙演化规律

碎屑岩和碳酸盐岩的成岩作用类型及孔隙演化规律

摘要:砂、砾沉积物沉积后会遭受一些沉积后作用,即成岩作用。主要有:机械压实及压溶作用、胶结作用、交代作用、重结晶作用及溶解作用等。在各个成岩作用阶段,其岩石的孔隙度会发生变化。碳酸盐岩的孔隙也会在成岩作用下有规律的的变化。

关键字:碎屑岩、碳酸盐岩、成岩作用

1.碎屑岩的成岩作用及其多孔隙度的影响

(1)压实作用

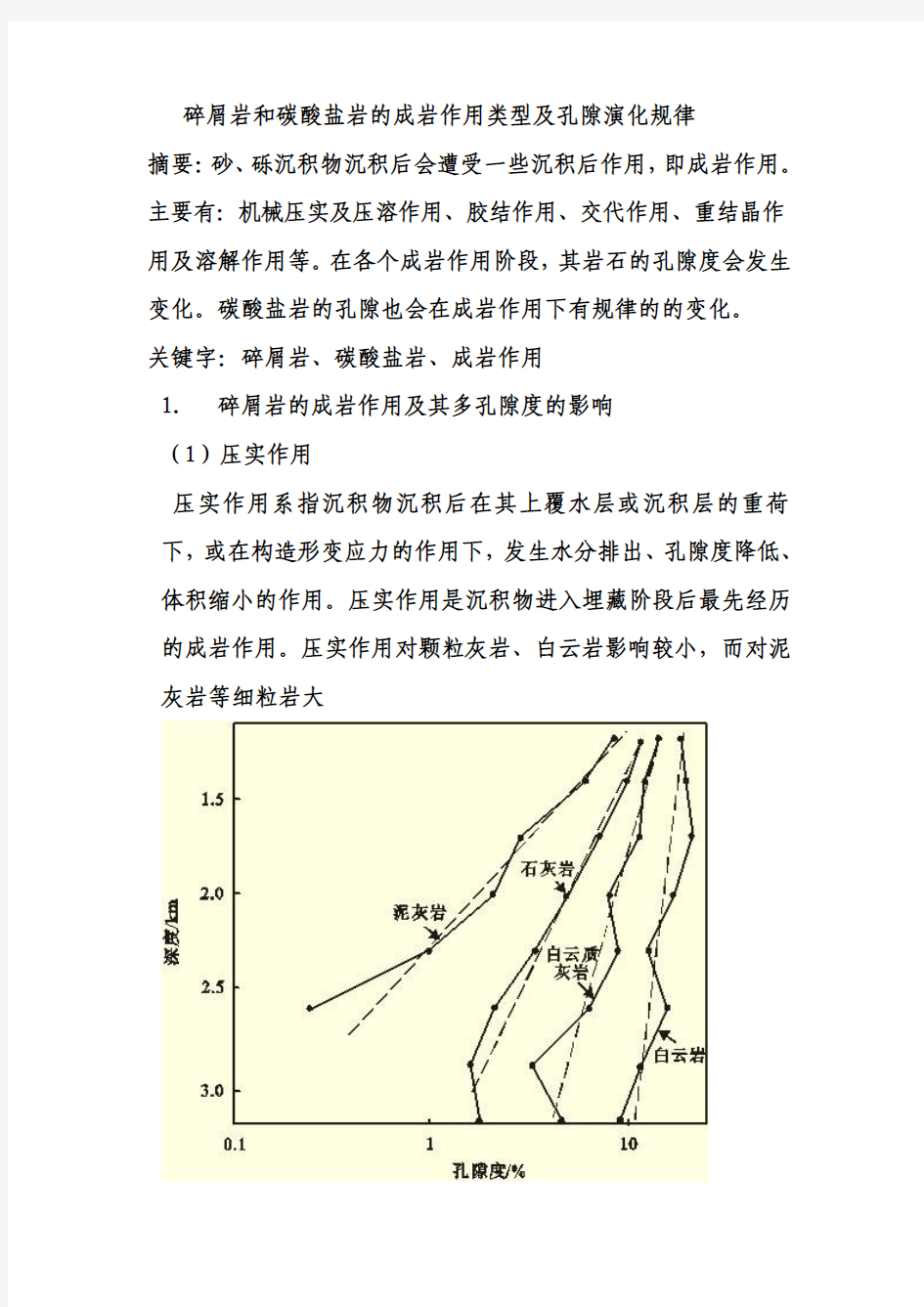

压实作用系指沉积物沉积后在其上覆水层或沉积层的重荷下,或在构造形变应力的作用下,发生水分排出、孔隙度降低、体积缩小的作用。压实作用是沉积物进入埋藏阶段后最先经历的成岩作用。压实作用对颗粒灰岩、白云岩影响较小,而对泥灰岩等细粒岩大

半对数图解上孔隙度变化规律

压实作用最明显的结果是沉积物体积缩小发生排水、脱水作用。石英砂岩的孔隙度为40%左右,在3000m深处其孔隙度降至30%-10%.碎屑沉积物在300m深处时,75%的水已经被排除,所排出的水是孔隙度的主要来源之一。

以饶阳凹陷为例,饶阳凹陷位于渤海湾裂谷盆地内的冀中坳陷中部, 是在中国东部中新生代断陷盆地背景上发育起来的单段式箕状含油凹陷, 属于冀中坳陷一个次级构造单元。该研究区储层砂岩的成分成熟度和结构成熟度均较低, 岩石类型以

长石砂岩和岩屑长石砂岩为主, 磨圆中等, 多呈次棱-次圆状, 分选中等偏差。该研究区的结构成熟度不高。该地区的岩石矿物以长石,杂基等以塑形为主的碎屑,随着埋深的增加,使沙岩储层的孔隙度大为减少。埋深从2000m至5000m, 最大孔隙度由32.9%降至2.17%, 平均孔隙度下降率1.02%/100m.研究区机械压实作用贯穿了整个成岩过程, 但在成岩早期对储层的影响远比其它时期大.

(2)压溶作用

压溶作用主要发生在3000m一下。沉积物埋藏深度的增加,碎屑颗粒接触点上所承受的来自上覆地层的压力或来自构造作用的侧向应力超过正常空隙流体压力时,颗粒接触处的溶解度增高,将发生晶格变形和溶解作用。随着颗粒所受应力的不断增加和地质时间的推移,颗粒受压溶处的形态将依次有点接触演化到

线接触、凹凸接触和缝合接触。

(3)胶结作用

胶结作用是使储层的空隙度降低的重要原因。常见的胶结物有二氧化硅,碳酸盐,硫酸盐和粘土矿物等。

1)二氧化硅胶结作用

中国东部陆相沉积盆地中,SiO2胶结物含量小于10%,有随着埋深深度增加而增加的趋势。据研究,0.7%的SiO2胶结物可以使压溶颗粒接触带的孔隙度下降5%。此外SiO2胶结物形成后一般不易再受到溶蚀。因此由SiO2胶结作用形成的储层往往具有低的孔渗性,再深部储层其影响更明显。SiO2胶结物主要以石英次生加大边的形式存在。

饶阳地区硅酸盐胶结物

2)碳酸盐岩胶结作用

中国东部陆相碎屑岩储层中碳酸盐岩胶结物分布普遍,主要是方解石、含铁方解石、白云石和含铁白云石。碳酸盐岩是使储层孔渗性降低的主要原因。统计结果表明,储层的孔隙度与碳酸盐岩含量呈负相关关系

碳酸盐胶结作用在饶阳地区十分发育,是影响该地区储层物性

的重要因素之一. 该地区碳酸盐岩胶结物形成时间分为早、晚两期, 早期方解石胶结物以泥晶、微晶形式出现, 多为孔隙式胶结, 少量为基底式, 形成于浅埋成岩坏境, 深度范围大1500-2500m,晚期主要为铁方解石和白云石,深度在2500-3500m

3)硫酸盐胶结作用

常见的硫酸盐胶结物为石膏和硬石膏。硬石膏胶结物一般是晚期胶结物,分布不均,呈斑块状,最高含量达25%。对储层物性起到破坏作用。

(4)交代作用

砂岩中的石英和长石等碎屑颗粒常被碳酸盐和粘土矿物等交代。控制石英和长石被碳酸盐交代的主要因素是pH值和温度。温度升高,pH值增大时,促使碳酸盐的沉淀,同时造成石英和长石被交代。因此,随着地层埋深的增加碎屑颗粒的碳酸盐化有增加的趋。

(5)溶解作用

上述成岩作用对储层的物性产生了不利的影响,甚至破坏了储层的原始储集空间。而溶解作用却大大地改善了储层的性质。溶蚀作用的机理可以是大气淡水,也可以是有机演化产生的酸性地层流体。被溶蚀的主要是长石、碳酸盐和盐岩等易溶矿物。

2.碳酸盐岩的成岩作用

(1)白云岩化作用

白云岩是碳酸盐岩储集层的重要类型之一,它具有丰富的晶间孔隙,这些晶间孔隙并不是所有的白云岩都具有,而只有由白云岩化作用的白云岩才可以形成有价值的储集层。

大多数他研究者认为石灰岩被白云岩以分子对分子交代方解石时,其体积收缩12.8%。如果没有压实作用就必然导致一定程度的空隙度增加。不少学者认为,白云岩化作用不是增加了孔隙度,二是改变了渗透性,这是因为白云岩化作用使岩石结构变粗,

晶间孔变大,连通性变好。

(2)溶解作用

由于碳酸盐岩易溶,溶解作用对于碳酸盐岩储集层的孔隙度和渗透性具有巨大的改造作用,从沉积阶段到成岩、表生阶段都能发生溶解作用。谈不仅在沉积阶段可以形成原生孔隙,而且在成沿河表生阶段还可以形成此生孔隙和改造原生孔隙。可以形成针孔状的溶蚀空隙,还可以形成喀斯特地形和溶洞。溶解作用的强弱,取决于水溶液的性质和饱和程度以及水溶液的循环强度。(3)胶结作用

胶结作用是碳酸盐岩固结或石化的重要作用,也是破坏碳酸盐岩储集空间的一种重要作用,特别是破坏颗粒岩的原生孔隙。

胶结作用从沉积晚期,经过成岩阶段直到表生阶段都可以发生,但是主要发生在沉积晚期和成岩早期。

(4)压实作用

碳酸盐岩的压实作用从沉积物被埋藏开始,一直延续到沉积物固结成岩,直到表生作用发生为止。

压实作用可以产生现象,一种是疏松沉积物在上覆载荷的作用下,失水并紧密堆积。这种现象在细粒的碳酸盐中非常明显。压实作用的结果使细粒碳酸盐岩失去大量的原始孔隙,甚至使原始孔隙完全消失。第二种现象是压溶作用。在压力作用下的选择性溶解形成缝合线。压溶作用使碳酸盐岩的体积减小。

(5)重结晶作用

重结晶作用是碳酸盐岩储层中的一种重要作用。广义的重结晶

作用包括三种:

1)转化:例如文石转化成方解石。

2)应变重结晶:未应变方解石受力后变为应变方解石。

3)颗粒增生:关于颗粒的增生实际上有两个方向,一个是使颗粒变大,另一个是使颗粒变小。

3.不同成岩阶段的孔隙度演化

(1)早成岩阶段:以机械压实为主,可发生早期碳酸盐岩胶结,原生孔隙度下降,在早成岩A期,以原生孔隙为主,属于原生孔隙发育带。而在早成岩B期,开始有次生孔隙形成。

(2)中成岩阶段

在中成岩阶段,孔隙演化复杂。原生孔隙随机械压实并伴有化学压溶和胶结作用而减小,并形成了大量的次生孔隙,在中成岩A 期,主要是次生孔隙的发育时期,中成岩B期,岩石紧密压实,有机酸热裂解,CO2生成,伴随有粘土矿物的转化,可形成第二个次生孔隙发育带,并有裂缝形成,总孔隙度降低,但是仍然可以形成储集油气的储层。在晚成岩阶段,主要是裂缝发育,形成裂缝性的储集层。

以华庆油田长6油层组储层砂岩的孔隙度演化为例,长6油层组储层砂岩主要经历了压实一压溶、胶结、交代、溶蚀和破裂等成岩作用过程,综合分析其处于中成岩阶段A 期。孔隙度演化的定量分析表明:早成岩阶段的压实造成50.9%的原始粒间孔隙度损失,是储层致密的主控因素;早成岩期和中成岩期的胶结作用造成27.6的原生粒间孔隙度损失,是超低渗储层形成的重要因素;

中成岩阶段的溶蚀作用使孔隙度增加了3.2,微裂缝使孔隙度增加了0.4有效地改善了储层的储集和渗流能力。

成岩过程中的孔隙度演化表

4.饶阳凹陷古近系成岩作用特征

[参考文献]:

1.纪友亮油气储层地质学中国石油大学出版社

2.姜在兴沉积学石油工业出版社

3.周晓峰华庆油田长6储层砂岩成岩过程中的孔隙度演化石油天然气学报

碳酸盐岩

第六章碳酸盐岩 (Carbonate Rocks) 学时: 6学时 基本内容: 1、相关概念:碳酸盐岩、颗粒、内颗粒(异化颗粒)、外颗粒、内碎屑、鲕粒、藻灰结核、球粒、晶粒、生物格架、泥、胶结物、亮晶、叠层石、鸟眼构造、示底构造、缝合线。沉积后作用、溶解作用、矿物的转化与重结晶作用、胶结作用、世代胶结、交代作用、压实作用、渗流粉砂、触点-新月型胶结、重力-悬挂胶结、贴面结合。 2、基本原理:碳酸盐岩的结构组分的类型及其含义、内碎屑的成因、鲕粒的成因、胶结物的特征、灰泥与亮晶方解石的区别、叠层石形态与水动力和关系、碳酸盐岩的研究方法。 3、基本内容:生物骨骼的主要矿物成分、生物骨骼的主要结构类型、常见生物门类骨骼的鉴定特征。石灰岩的成分分类、石灰岩的结构分类、石灰岩的主要类型。白云岩岩类学,几种主要白云石化的作用机理,白云岩的成因分类。碳酸盐沉积物沉积后作用的主要类型及其特征,碳酸盐沉积物沉积后作用环境的成岩作用特征;碳酸盐岩成岩阶段及成岩环境的划分及其主要标志。 教学重点与难点: 重点:碳酸盐岩的主要结构组分的特征、内碎屑的成因、鲕粒的成因、胶结物的特征、灰泥与亮晶方解石的区别。石灰岩的结构分类及综合命名。 难点:内碎屑的成因、鲕粒的成因、灰泥与亮晶方解石的区别。石灰岩的命名。白云岩的生成机理。碳酸盐沉积物沉积后作用的主要类型及特征、不同碳酸盐沉积物沉积后作用环境的成岩作用特征 教学思路: 从碳酸盐岩成分出发,先后介绍碳酸盐岩的结构组分(重点)和构造特征,重点讲解石灰岩的结构分类和白云岩的成因机理,继而介绍碳酸盐岩的主要类型,最后详细解释其沉积后作用的类型和作用方式(重点)。 主要参考书: 1、冯增昭主编《沉积岩石学》上册第十一、十二、十三、十四、十五章,石油工业出版社,1993.

沉积岩的形成过程和机制

沉积岩的形成过程和机制 沉积岩的形成过程一般可以分为先成岩石的破坏(风化作用和剥蚀作用)、搬运作用、沉积作用和硬结成岩作用等几个互相衔接的阶段。但这些作用有时是错综复杂和互为因果的,如岩石风化提供剥蚀的条件,而岩石被剥蚀后又提供继续风化的条件;风化、剥蚀产物提供搬运的条件,而岩石碎屑在搬运中又可作为进行剥蚀作用的“武器”;物质经搬运而后沉积,而沉积物又可受到剥蚀破坏重新搬运,等等。 1、风化作用: 地壳表层岩石(母岩)在大气、水、生物、冰川等地质营力的作用下,使得岩石松散、破碎、分解的地质作用。其产物为各种岩石碎屑、矿物碎屑、生物碎屑和溶解物质。 1)物理风化:主要发生机械破碎,而化学成分不改变的风化作用。主要影响因素有:温度变化、晶体生长、重力作用、生物的生活活动(人类活动)、水、冰及风的破坏作用。物理风化总趋势是使母岩崩解,产生不同尺度岩石碎屑和矿物碎屑。 2)化学风化:在氧、水和溶于水中的各种酸的作用下,母岩遭受氧化、水解和溶滤等化学变化,使其分解而产生新矿物的过程。主要影响因素:水、二氧化碳、有机酸等。化学风化总趋势:不仅使母岩破碎,而且使其矿物成分和化学成分发生本质的改变,同时在表生条件下形成粘土物质、各种氧化物和化学沉淀物质如:各种粘土矿物,赤铁矿、褐铁矿、铝土矿、煫石(SiO2)等氧化物及碳酸盐矿物等。 3)生物风化:在岩石圈的上部、大气圈的下部和水圈的全部,几乎到处都有生物存在。因此生物,特别是微生物在风化作用中能起到巨大的作用。生物对岩石的破坏方式既有机械作用,又有化学作用和生物化学作用;既有直接的作用,也有间接的作用。主要影响因素有细菌、O2、CO2、有机酸。生物风化途径:氧化还原反应、吸附作用、络合物作用。 2、搬运与沉积作用 沉积物发生的搬运和沉积的地质营力:主要是流动水和风为主,其次是冰川、重力和生物。由于沉积物性质的差异,常见的搬运方式有:机械搬运和沉积、化学搬运和沉积、生物搬运和沉积。 1)机械搬运和沉积: A.流水的机械搬运和沉积作用。流水把处于静止状态的碎屑物质开始搬运走所需要的流速叫做开始搬运流速,开始搬运流速要大于继续搬运业已处于搬运状态的碎屑物质所需的流速,即继续搬运流速。一般来说,开始搬运流速要大于继续搬运流速。 B.空气的搬运与沉积作用。只能搬运碎屑颗粒,搬运能力小,以跳跃搬运形式为主且受地形和地物影响大。 C.冰川的搬运与沉积作用。流动方式是塑性流动和滑动,搬运能力巨大; 搬运对象为碎屑颗粒,沉积位置在雪线以下——冰渍物,经流水改造,形成冰水沉积。

成岩作用对孔隙演化的作用

成岩作用对孔隙演化的作用 碳酸盐岩孔隙分类 Choquette和Pray(1970)的碳酸盐岩孔隙分类的主要特征见图。组构选择性是该分类的主要参数。组构指的是沉积物或岩石中牢固的沉积和成岩组分,这些坚固的组构由各种类型的原生颗粒(如鲕粒和生物碎屑)、后期形成的成岩组构(如方解石、白云石和硫酸盐胶结物)及重结晶和交代组构(如白云石和硫酸盐品体)构成。如果孔隙和组构之间有明确的依赖关系,则称该孔隙为组构选择性的。如果孔隙和组构之间没有明确的依赖关系,则称该孔隙为非组构选择性的。 孔隙基本类型 修饰词 每种孔隙类型用一个缩写符号(如MO)表示、修饰词包括成因修饰词、大小修饰词和丰度修饰词,每个修饰词也同样用一个缩写符号表示。

原生孔隙指的是沉积作用结束后留在沉积物和岩石中的所有孔隙。原生孔隙主要形成于两个阶段,分别为沉积前阶段和沉积阶段。沉积前阶段以单体沉积颗粒的形成为起始,包括了在有孔虫、球粒、鲕粒和其他非骨骼颗粒中所见到的粒内孔。 沉积阶段指的是沉积物在埋藏地点或者生物格架生长地点最终被沉积下来的时间段。该阶段形成的孔隙称沉积孔隙,它对碳酸盐岩及沉积物中所见到的总孔隙体积有重要的贡献。 次生孔隙可以形成于沉积之后的任何时问。相对于原生孔隙而言,次生孔隙形成的时间是相对漫长的。根据发生在表生浅成岩环境及埋藏深成岩环境中孔隙改造作用的差异,次生孔隙的发育时间又可细分为三个阶段:早成岩阶段、中成岩阶段和晚成岩阶段。 早成岩阶段指的是从沉积物初始沉积到沉积物被埋藏到表生成岩作用不能影响到的深度之前的这段时间。早成岩阶段的上限一般是沉积分界面,该分界面可以位于地表,也可以位于水下。在本书中,早成岩阶段的下限是表层补给的大气淡水、正常(或蒸发)海水通过重力和对流作用也无法活跃或循环的临界深度。 孔隙改造通过溶解作用、胶结作用和白云化作用得以快速完成。就其孔隙改造的体积而言,该阶段是非常重要的。早成岩阶段活跃的成岩环境包括大气淡水潜流带、大气淡水渗流带及浅海、深海和蒸发海水成岩环境。 中成岩阶段指沉积物被埋藏到表生成岩作用影响深度以下的时间段。总的来说,中成岩阶段以孔隙改造十分缓慢的成岩作用为特征,压实及与压实相关的成岩作用是主要的。尽管成岩改造的速率缓慢,但其所经历的成岩改造的时间却是十分漫长的。 晚成岩阶段指的是经历过中成岩阶段的碳酸盐岩地层暴露于地表再次受到表生成岩作用影响的时间段,往往与不整合面相关。晚成岩阶段特指古老岩石的侵蚀,而不是沉积旋回中较小的沉积间断(层序界面)而导致的新沉积物遭受侵蚀。正因如此,晚成岩阶段受影响的碳酸盐岩地层是不易受表生成岩作用影响的矿物相稳定的石灰岩和白云岩。很多表生成岩环境均可出现在晚成岩阶段,大气淡水渗流带和大气淡水潜流带成岩环境最为常见。 一、有利孔隙形成和演化的成岩作用 (1)白云石化作用 准同生白云石化是在干燥气候条件下,沉积物尚未完全脱离沉积水体时,即被富镁水体交代而形成的,常伴生膏盐化。此类白云岩多具晶间孔,孔径5—10μm,通道多为晶间缝隙。准同生后白云石化是沉积物脱离沉积水体或经历早期成岩作用之后所发生的一种交代作用。 在白云化地层序列中,旋回顶部过量方解石和文石在暴露期受大气淡水作用而发生溶解可能是与成岩环境相关的白云化作用中最为重要的使孔隙度增加的作用。 (2)溶解作用和次生孔隙的形成 溶解事件的发生(随之增加了孔隙体积)通常是由于孔隙中流体的化学性质发生了明显的变化,如盐度、湿度、CO2分压的改变。 溶解作用可以发生在埋藏历史的任何时间。早期(早成岩阶段)组构选择性次生孔隙是最为常见的,次生孔隙的形态受单个颗粒的矿物相所控制。而晚期(中成岩阶段和晚成岩阶段)次生孔隙一般为非组构选择性的,其分布通常受溶解事件发生时已经存在的孔隙的分布所控制。 非组构选择性的角砾岩和裂缝孔隙是地下极其重要的孔隙类型。角砾岩化可明显增加储层总孔隙度,而裂隙总体是增加储层渗透率,而不是总孔隙度。

碳酸盐岩储集层

碳酸盐岩储集层 碳酸盐岩油气储层在世界油气分布中占有重要地位,其油气储量约占全世界油气总储量的50%,油气产量达全世界油气总产量的60%以上。碳酸盐岩储集层构成的油气田常常储量大、单井产量高,容易形成大型油气田,世界上共有九口日产量曾达万吨以上的高产井,其中八口属碳酸盐岩储集层。世界许多重要产油气区的储层是以碳酸盐岩为主的;在我国,碳酸盐岩储层分布也极为广泛。[1] 碳酸盐岩的储集空间,通常分为原生孔隙、溶洞和裂缝三类。与砂岩储集层相比,碳酸盐储集层储集空间类型多、次生变化大,具有更大的复杂性和多样性。 砂岩与碳酸盐岩储集空间比较(据Choquette和Pray,1970 修改) (一)原生孔隙 1、粒间孔隙

多存在于粒屑灰岩,特征与砂岩的相似,不同之处是,易受成岩后生作用的改变,常具有较高的孔隙度。 另外,有的由较大的生物壳体、碎片或其它颗粒遮蔽之下形成的孔隙,称遮蔽孔隙,也属粒间孔隙。 2、粒内孔隙 是颗粒内部的孔隙,沉积前颗粒在生长过程中形成的,有两种: 生物体腔孔隙:生物死亡之后生物体内的软体腐烂分解,体腔内未被灰泥充填或部分充填而保留下来的空间。多存在于生物灰岩,孔隙度很高,但必须有粒间或其它孔隙使它相通才有效。 鲕内孔隙:原始鲕的核心为气泡而形成。 3、生物骨架孔隙 4、生物钻空孔隙 5、鸟眼孔隙 (二)次生孔隙 1、晶间孔隙 2、角砾孔隙 3、溶蚀孔隙 根据成因和大小,包括以下几种: 粒内溶孔或溶模孔:由于选择性溶解作用而部分被溶解掉所形成的孔隙,称粒内溶孔。整个颗粒被溶掉而保留原颗粒形态的孔隙称溶模孔。粒间溶孔:胶结物或杂基被溶解而形成。 晶间溶孔:碳酸盐晶体间的物质选择性溶解而形成。 岩溶溶孔洞:上述溶蚀进一步扩大或与不整合面淋滤溶解有关的岩溶带所形成的较大或大规模溶洞。孔径<5mm或1cm为溶孔;>5mm或1cm为溶洞。 4、裂缝

成岩序列和孔隙演化

6成岩序列和孔隙演化 6.1成岩序列 长兴组成岩序列中(反映出,礁复合体的成岩-孔隙的演化是一个原生孔隙减少至消失,次生孔隙形成和减少的过程。强烈的胶结作用和充填作用造成架间孔、体腔孔等原生孔隙几乎完全丧失,是主要的破坏性成岩作用。进入埋藏成岩环境的主要建设性成岩事件是浅埋至中埋藏白云岩化,埋藏溶蚀作用决定了次生孔隙(晶间溶孔、铸模孔)的时空分布特征,强烈的白云岩化造成岩石中出现斑状、块状及层状白云岩化作用。白云岩化对礁复合体岩石孔隙度和渗透率具有重要的影响,埋藏白云岩化及晚期溶蚀作用等建设性成岩作用对形成有利储集空间具有重要的贡献。白云岩化越彻底,所形成块状,层状白云岩化的孔渗性越好好。而骨架岩的结构不均一,原生孔隙多被海底胶结物充填满,这时的白云岩化则较弱,对储层形成不利。 在漫长的地质历史演变中,生物礁、滩复合体的岩石类型经历多期次胶结作用、压实作用、压溶作用、溶解和充填作用、再压实和再充填作用、构造破裂作用,次生矿物的充填作用等复杂的成岩演化过程,形成了现今长兴组以礁、滩相白云岩复合体为主的储集岩面貌。 破裂缝和溶缝 8口井镜下观察的裂缝类型按照成因可分为成岩破裂缝、构造破裂缝和沿裂缝发育的溶缝。成岩破裂缝在各类岩石中较为常见,较早期裂缝受压溶作用呈缝合线状或粒缘缝状分布,内充填富有机质泥质。另一类成岩破裂缝表现为切割颗粒或沿裂缝发生溶蚀形成串珠状溶孔,该类裂缝较细。岩石中构造裂缝则往往平直,缝内充填晚期矿物,充填物以晚期自生矿物,见有铁方解石、石英、萤石、黄铁矿等。溶蚀缝大多数是在破裂缝的基础上溶蚀发展而成,通常呈弯曲不规则状,后期也被充填。铸体和非铸体薄片观察结果表明,早期裂缝可为溶蚀作用提供重要的渗流通道条件,溶蚀缝及各类溶孔的形成与生烃过程排出的有机酸液溶解作用有 95

碳酸盐岩储层成因类型研究

碳酸盐岩储层成因类型研究 摘要:中国碳酸盐岩油藏储层研究始于70年代以后,胜利、华北和辽河油田等三十多个碳酸盐岩油气藏的相继发现,使得国内油气田研究进入了一个新的勘探开发领域。国内广泛地分布着碳酸盐岩地层,已发现的具有工业性油气流的沉积盆地包括塔里木、四川、柴达木、鄂尔多斯、珠江口、渤海湾、苏北等盆地。地层层序上从元古界地层到新生界地层除少数几个层系以外,都发现了具有工业性油气流的地层。业界对于碳酸盐岩储层的成因类型见仁见智,各执一词。因此,本文在深入解读前人研究成果基础上,对碳酸盐岩储层成因类型的各家观点进行了归纳和总结。 关键词:碳酸盐岩油藏储层成因类型归纳总结 1 、碳酸盐岩储层成因分析 控制碳酸盐岩储层形成的主控因素有构造运动、沉积相带、成岩作用和白云岩化四种。 ①构造运动 构造运动对碳酸盐岩具有控制作用,构造环境决定了储集体的类型与展布特征。构造作用对碳酸盐岩储层形成的主要贡献之一是形成了两个不整合面。在不整合面附近,碳酸盐岩遭受大气淡水淋滤,形成了大量的储集空间,为油气的聚集提供了极为有利的场所。构造作用的另一个作用是形成了大量的裂缝系统,这些裂缝系统不仅可以直接作为储集空间,更为重要的是它们还可以为埋藏期酸性流体的渗流提供通道,使酸性流体对业已存在的缝洞系统进行溶蚀扩大、重新配置,在局部地方形成优质储层。 ②沉积相带 沉积相带是碳酸盐岩储层的主控因素之一,沉积层序着孔洞的发育。沉积相对储层形成的控制作用主要是通过沉积作用来进行的。不同的沉积环境具有各不相同的沉积作用,沉积作用的差异可以产生结构不同,甚至岩性不同的岩石类型,进而控制储层的形成与演化。 ③成岩作用

碳酸盐岩储层评价方法及标准

碳酸盐岩储层评价 一、储层岩石学特征评价 1、内容和要求 (1)颜色; (2)矿物成分、含量、结构等,其中矿物结构分粒屑结构、礁岩结构、残余结构、晶粒结构。 粒屑结构:要求描述粒屑组分、含量、基质、胶结物等特征。粒屑组分描述应包括内碎屑、生屑和其他颗粒(鲕粒、球粒、团粒)的大小、形态、分选、磨圆、排列方向、破碎程度等方面的内容。对鲕粒还应描述内部结构;粒屑含量是指采用镜下面积目估法或计点统计法确定各种碎屑的含量;基质(一般把粒径<0.032mm的颗粒划为基质=成分、含量、颗粒形态、结晶程度、类型、成因及胶结物(亮晶)成分、含量、晶体的大小、结晶程度、与颗粒接触关系、胶结物形态(栉壳状、粒状、再生边或连生胶结)、胶结世代及胶结类型等都是应描述的内容。 礁岩结构:分析原地生长的生物种类、骨架孔隙的发育情况,确定粘结结构类型(叠层状、席状、皮壳状)、规模大小及成因;分析异地堆积的类型(分散礁角砾、接触礁角砾)、成因、各类礁角砾的大小和含量,描述其形态、分布等。 残余结构:确定原结构类型、残余程度,分析成因。 晶粒结构:描述晶体形态、晶粒间接触关系以及晶间孔发育和连通程度,确定晶粒大小、各种晶粒的比例。 (3)沉积构造 物理成因构造 a.流动构造:确定类型(冲刷痕、皱痕、微型层理及渗流砂),描述形态、大小和排列方向; b.变形构造:确定类型(滑塌构造、水成岩墙),描述特征; c.暴露构造:确定类型(雨痕、干裂、席状裂隙、鸡丝构造、帐蓬构造),描述特征; d.重力成因构造:确定类型(递变层理、包卷构造,枕状构造、重荷模构造),描述特征。 化学成因构造

a.结晶构造:确定类型(晶痕、示底构造),描述特征; b.压溶构造:确定类型(缝合线、叠锥构造)描述特征; c.交代增生构造:确定类型(结核、渗滤豆石),描述特征。 生物沉积构造 a.生物遗迹:确定类型(足迹、爬痕、潜穴、钻孔),描述形态和分布; b.生物扰动构造:确定类型(定形扰动、无定形扰动),描述形态和分布; c.鸟眼构造:描述鸟眼孔的大小、充填物质与充填情况、分布特点,分析成因。 生物—化学沉积构造 a. 葡萄状构造:确定大小、藻的类型,分析成因; b. 叠层石构造:确定大小、藻的类型,分析成因; (4)、沉积层序研究 在单井剖面上划分沉积旋回,确定其性质、大小;分析旋回间的接触及组合关系;在旋回内部划分次级旋回并分析不同级别沉积旋回的成因及控制因素。 建立研究井的沉积层序及单维模式。 2、技术和方法 (1)岩心观察和描述 系统地观察描述岩心的颜色、矿物成分、肉眼可见的沉积结构和构造、古生物类型以及孔、洞、缝发育情况。 (2)岩心实验室分析 岩心薄片鉴定。 酸蚀分析。将岩石制成光面,放入酸液(浓度为23%的醋酸或5%~10%的盐酸)中,作用一定时间后取出,清洗干净,用放大镜或显微镜观察岩石的结构、构造和不溶组分。 揭片分析。将涂有醋酸盐的薄膜覆盖在经酸蚀后的岩石光面上,作用一定时间后揭下该薄膜,在显微镜下观察岩石的结构和构造。 非碳酸盐组分分离。把岩石制成3cm×3cm×0.6cm的样品,放入浓度为20%的醋酸中浸泡,使碳酸盐全部溶解掉,然后在显微镜下观察酸不溶物的成分和特征。 扫描电镜观察。鉴定岩石的矿物成分、超显微结构和构造、超微古生物化石。

沉积岩

1.沉积岩:是在地表和地表下不太深的地方形成的地质体,是在常温常压下由风化作用、生物作用和某种火山作用形成的物质经过一系列改造(如搬运、沉积和成岩等作用)而形成的岩石。 2.沉积岩的分布:自然界分布最多的沉积岩为页岩、其次是砂岩和石灰岩,三者占沉积岩总量的95%以上。 3.组成沉积岩的原始沉积物质来源有:(1)陆源物质-母岩的风化产物(2)生物源物质-生物残骸和有机质(3)深源物质-火山喷发碎屑物质和深部卤水(4)宇宙源物质-陨石。 4.风化作用就是指地壳最表层的岩石在温度变化、大气、水、生物等因素作用下,在原地发生物理和化学变化的一种作用,根据作用的性质和因素不同,分为三大类型:物理风化作用、化学风化作用和生物风化作用。 5.母岩风化作用的阶段性:Ⅰ碎屑阶段;Ⅱ饱和硅铝阶段;Ⅲ酸性硅铝阶段;Ⅳ铝铁土阶段 6.母岩风化产物类型:(1)碎屑残留物质(2)新生成的矿物(3)溶解物质 7.沉积物发生搬运和沉积的地质营力主要是流水和风,其次还有冰川、重力、生物等。 8.流水分类:(1)急流:福劳德数Fr>1,高流态,代表一种水浅流急的流动特点(2)缓流:福劳德数Fr<1,低流态,代表一种水深流缓的流动特点(3)层流:一种缓慢的流动,流体质点作有条不紊的平行线状流动,彼此不相掺混(4)紊流:一种充满了旋涡的急湍的流动,流体质点的运动轨迹极不规则,流速大小和流动方向随时间而变化,彼此互相掺混。 9.尤尔斯特隆图解(1)颗粒开始搬运的水流速度要比继续搬运所需的流速大。 (2)0.05-2mm的颗粒所需的始动流速最小,而且始动流速与沉积临界流速相相差也不大。故常呈跳跃式前进。 10. (3)大于2mm的颗粒其搬运与沉积的两个流速曲线更接近,但两者的流速值也都是随着粒径的增大而增加。故砾石不能长距离被搬运,并多沿河底呈滚滚动式前进。 11. (4)小于0.005mm的颗粒,两个流速相差很大。因而粉砂(0.05-0.005mm)和粘粘土(小于0.005mm)物质一经流水搬运,就长期悬浮于水体之中不易沉积下来来。而且它们沉积之后又不易呈分散质点再搬运,即使水速发生急剧改变,也也只是冲刷成粉砂质或泥质碎块继续搬运。故在海洋和湖泊的波浪带的沉积沉积物中冲刷的“泥砾”是常见的。 10.沉积物重力流:是一种在重力作用下发生流动的弥散有大量沉积物的高密度流体,也有人称其为块体流或沉积物密度流。它是不符合内摩擦定律的非牛顿流体。将水下重力流分为四类:碎屑流或泥石流、颗粒流、液化沉积物流和浊流。 11.浊流是一种高密度的流体,常以体积巨大的块体进行运移,故又称为密度流或块状流。 12.浊积岩中最特征的沉积构造是粒序层理(或称递变层理)和微细水平层理。 从岩石组合看,为均匀稳定的砂岩与更稳定的深海页岩互层,组成韵律层 理。浊积岩的剖面结构,即鲍玛层序,通常由五种岩性组成,从下到上顺次为: T1,底部粗粒递变层: T2,下平行纹层: T3,流水波纹层: T4,上水平纹层: T5,深海页岩层: 13.沉积分异作用:母岩的风化产物在搬运和沉积过程中,会按颗粒大小、形状、比重、矿物成分和化学成分等在地表依次沉积下来,称为沉积分异作用。 14.固结作用:泛指松散堆积物转变为固结岩石的过程,它是通过胶结作用.压实作用.甚至重结晶作业.生物的粘结作业等共同完成的。 15.重结晶作用:指矿物组分以溶解-再沉淀或固体扩散等方式,使得细小晶粒集结成粗大晶粒的过程. 16.组成层理的要素有细层、层系、层系组。

碳酸盐岩储层与碎屑岩储层对比

碳酸盐岩储层与碎屑岩储层对比,具有以下主要特点:岩石为生物、化学、机械综合成因,其中化学成因起主导作用。岩石化学成分、矿物成分比较简单,但结构构造复杂。岩石性质活泼、脆性大。 以海相沉积为主,沉积微相控制储层发育。 成岩作用和成岩后生作用严格控制储集空间发育和储集类型形成。断裂、溶蚀和白云化作用是形成次生储集空间的主要作用。 次生储集空间大小悬殊、复杂多变。 储层非均质程度高。 碳酸盐岩储层描述的主要内容包括沉积相及成岩史、储集空间类型及控制因素、孔隙、裂缝、溶洞、储集空间体系,储层非均质性,储层参数确定及评价等。基本工作流程列入表5.1。 无论是以原生孔隙为主,还是以次生储集空间为主的碳酸盐岩储层,其沉积相及成岩史是这类储层形成和发育的基础。它决定储集类型、孔隙、裂缝、溶洞发育程度和分布、储渗能力、储层非均质性。也是储层层位对比划分的基础和依据。 一、沉积相描述

1.沉积相标志 (1)岩性标志。岩性标志包括颜色、自生矿物、沉积结构、构造、岩石类型等五方面。 ①岩石颜色: 岩石的颜色反映沉积古环境、古气候。 下面在表5.2中列出碳酸盐岩常见的几种颜色反映由氧化到还原环境的 ②自生矿物: a.海绿石:形成于水深10~50m,温度25~27℃。鲕绿泥石:形成于水深25~125m,温度10~15℃。二者均为海相矿物。 b.自生磷灰石(或隐晶质胶凝矿):海相矿物。 c. 锰结核: 分布于深海、开放的大洋底。 d,天青石、重晶石、萤石:咸化泻湖沉积。 e. 黄铁矿: 还原环境。 f.石膏、硬石膏:潮坪特别是潮上、潮间环境。 ③沉积结构。碳酸盐岩的结构分为粒屑(颗粒),礁岩和晶粒三种。不同的沉积结构反映不同的沉积环境。

碳酸盐岩基础知识

?四川盆地川东北地区二叠系至中三叠统为碳酸盐岩台地相沉积,沉积了以石灰岩、 白云岩、膏盐岩为主的岩类。一直以来,该区是四川盆地油气开发的主要层系,并以中下三叠统、二叠系、石炭系海相碳酸盐岩为主要目的层。 ?在碳酸盐岩岩类中,对于石灰岩、白云岩及二者的过渡型岩石,现场肉眼不易区分, 常使用化学鉴定法,如稀盐酸法、三氯化铁染色法、硝酸银和铬酸钾染色法来加以鉴定。同时还可结合录井参数如钻时相对变化量、扭矩相对变化量等来辅助判定岩性。 ?酸盐岩储集层,由于强烈的次生变化,特别是胶结作用和溶解作用使储集空间具有 类型多样、结构复杂和分布不均的特点,因此在碳酸盐岩地质录井中必须把握以下要点: ?1、在岩性观察和描述时,要特别注意白云岩和白云石化,尤其要注意由潮间和浅滩 环境形成的粉晶白云岩或粒屑白云岩;大气淡水与海水混合作用形成的中-细晶白云岩、礁块白云岩;潮间-潮上带形成的粉晶白云岩、角砾白云岩。 ?2、注意对粗结构岩石的观察和描述。主要为发育滩相带及斜坡相带,在纵向上发育 于沉积旋回中部的水退阶段的岩石,如粗粒和粗晶鲕状灰岩、介屑灰岩、碎屑灰岩、生物碎屑灰岩和礁灰岩等。 ?3、注意对岩石缝、洞、孔的观察统计 ?一是注意观察统计岩屑中的次生矿物,注意研究统计次生矿物的总量和自形晶含量, 求出它所占次生矿物的百分比,绘制出自形晶次生矿物百分比曲线,再结合钻时曲线,判断缝洞发育层段。 ?二是注意对储层岩心孔、洞、缝的观察统计,注意统计张开缝、未充填缝-半充填缝、 洞的数量,注意观察裂缝与裂缝、孔洞与孔洞、裂缝与孔、洞的相互关系;注意统计分析缝洞层的孔、渗性。 ?三是注意对钻进中钻井参数异常情况的掌握与分析,当发生钻具放空、钻时降低、 泥浆漏失或跳钻、蹩钻等现象时,为钻遇洞缝层的标志,常有井漏、井喷或流体产出。 ?四是注意对岩石薄片显微孔、缝的统计分析。 ?鉴于碳酸盐岩组构的复杂性,在现场录井工作中仅凭肉眼及放大镜观察,已不有满 足需要,采用薄片鉴定技术已成为必不可少的重要手段。通过偏光薄片鉴定,可提供岩石学分析所需要的大部分资料,如岩石的矿物成分、含量、颗粒大小、分选、磨圆度、胶结物成分、胶结类型、成岩作用及成岩自生矿物,孔隙大小、形态、分布等,这些都是影响储集层储渗性的主要内容。 1、碳酸盐岩的矿物成份研究的化学方法 碳酸盐岩主要由方解石和白云石两种矿物组成。以方解石为主为石灰岩,以白云石为主为白云岩,在现场用5%—10%的稀盐酸和镁试剂对碳酸盐岩进行试验,作初步的成份分类命名

碳酸盐岩储层与碎屑岩储层对比

碳酸盐岩储层与碎屑岩储层对比,具有以下主要特点。 岩石为生物、化学、机械综合成因,其中化学成因起主导作用。岩石化学成分、矿物成分 比较简单,但结构构造复杂。岩石性质活泼、脆性大。 以海相沉积为主,沉积微相控制储层发育。 成岩作用和成岩后生作用严格控制储集空间发育和储集类型形成。 断裂、溶蚀和白云化作用是形成次生储集空间的主要作用。 次生储集空间大小悬殊、复杂多变。 储层非均质程度高。 碳酸盐岩储层描述的主要内容包括沉积相及成岩史、储集空间类型及控制因素、孔隙、裂 缝、溶洞、储集空间体系,储层非均质性,储层参数确定及评价等。基本工作流程列入表5.1。 博客石油转载 更多精彩请登陆 https://www.360docs.net/doc/cd14182488.html,

博客石油转载 更多精彩请登陆https://www.360docs.net/doc/cd14182488.html,

无论是以原生孔隙为主,还是以次生储集空间为主的碳酸盐岩储层,其沉积相及成岩史是这 类储层形成和发育的基础。它决定储集类型、孔隙、裂缝、溶洞发育程度和分布、储渗能力、 储层非均质性。也是储层层位对比划分的基础和依据。 一、沉积相描述 1.沉积相标志 (1)岩性标志。岩性标志包括颜色、自生矿物、沉积结构、构造、岩石类型等五方面。 ①岩石颜色: 岩石的颜色反映沉积古环境、古气候。 下面在表5.2中列出碳酸盐岩常见的几种颜色反映由氧化到还原环境的 博客石油转载 更多精彩请登陆 https://www.360docs.net/doc/cd14182488.html, ②自生矿物: a.海绿石:形成于水深10~50m,温度25~27℃。鲕绿泥石:形成于水深25~125m, 温度10~15℃。二者均为海相矿物。 b.自生磷灰石(或隐晶质胶凝矿):海相矿物。 c. 锰结核: 分布于深海、开放的大洋底。 d,天青石、重晶石、萤石:咸化泻湖沉积。 e. 黄铁矿: 还原环境。

碳酸盐岩成岩作用综述

碳酸盐岩成岩作用综述

【摘要】我国碳酸盐岩经历了多期次、多种类型的成岩作用。在各种成岩作用中,溶解、白云石化、压溶、破裂等作用,使原岩产生大量次生孔隙,从而改善了其储集性,可称之为建设性成岩作用:而重结晶、胶结和压实等成岩作用,因为降低了碳酸盐岩的原生和次生孔隙度,称之为破坏性成岩作用。两者的综合效应控制和影响了碳酸盐岩储集性的优劣。本文简述了碳酸盐岩成岩作用对其储集性能的影响。【Abstract】Carbonate rocks in China has experienced many times, various types of diagenesis. In all kinds of diagenesis, dissolution, dolomitization, pressure solution, rupture, the original rock produced plenty of secondary pores, thereby improving the reservoir quality, can be called the constructive diagenesis: but recrystallization, cementation and compaction, diagenesis, because of reducedcarbonate native and secondary porosity, called destructive diagenesis. The comprehensive effect of both control and affect the set of carbonate reservoirquality. This paper describes the Carbonate Diagenesis influence set properties on the reservoir.

陈晶_2011010949_碳酸盐岩储层成因类型及其基本特征

碳酸盐岩储集层的成因类型 及其基本特征 姓名:陈晶班级:地质11-7 学号:2011010949 碳酸盐岩储层分类受到岩相、成岩、构造、流体等多方面的控制,根据储层成因机理、主要储渗空间类型和岩石特征将碳酸盐岩储层分为4种类型:礁滩型储集层、岩溶型储集层、裂缝性储集层、白云岩储集层。 1 礁滩型储集层 1.1 成因 礁型地貌隆起和海平面相对变化控制礁滩体的成岩早期暴露, 准同生期大气淡水溶蚀、淋滤作用和岩溶作用是控制台缘礁滩体优质储层发育的根本原因。 礁丘在纵向上营建,形成隆起,礁丘顶部及礁前发育礁坪及中高能的生屑砂砾屑滩,向两翼逐渐相变为礁翼和棘屑滩,横向上过渡为礁后低能带、中低能砂屑滩和滩间海。在海平面相对变化和礁丘营建的共同作用下,礁丘的顶部间歇性暴露于大气淡水环境中,受大气淡水溶蚀淋滤作用,在纵向上区别为大气淡水渗流岩溶带和大气淡水潜流岩溶带。 在暴露期间由礁型地貌转化而成的岩溶地貌,已形成岩溶发育规模。礁滩复合体核部形成岩溶高地,礁翼形成岩溶斜坡,礁后低能带、礁滩间海形成岩溶洼地、洼坑。储层在侧向上主要发育礁滩复合体核部和翼部,核部以好—中等储层为主,翼部以好储层为主,礁后低能滩和低能泥晶灰岩沉积区储层变薄变差。 碳酸盐岩的埋藏溶蚀作用是提高储层孔渗性的一种重要的建设性成岩作用。多期油气运聚和埋藏溶蚀作用增加了储层的有效储集能力。多期构造破裂作用所形成的裂缝改善了储层的渗流条件,增加了储层和微观孔隙结构的连通性。

1.2 特征 1.2.1 礁滩型储集层岩石类型 塔中礁滩体储层主要岩石类型为礁滩相礁灰岩类和颗粒灰岩类,其中生屑粘结岩、生屑灰岩、生物砂砾屑灰岩是发育孔洞型储层的岩石类型,而砂屑灰岩、砂砾屑灰岩、鲕粒灰岩是孔隙型储层潜在储集岩类型。以塔中82井区为例,在剖面上一般以内碎屑灰岩和隐藻泥晶灰岩为主,一般占地层厚度的25% 以上;生屑灰岩、生物礁灰岩和泥晶灰岩相对少一些,一般占地层厚度的10%~15%。 1.2.2 储集空间类型及特征 礁滩体储层储集空间以大型溶洞、溶蚀孔洞、粒内及粒间孔、裂缝为主。 溶蚀孔洞一般为肉眼可见的小洞、大孔,岩心显示礁滩体储层溶蚀洞比较发育,孔洞呈圆形、椭圆形及不规则状,孔洞发育段岩石呈蜂窝状。 粒内溶孔主要见于砂屑内,少数见于生屑和鲕粒内,是同生期大气淡水选择性溶蚀所致。 粒间溶孔指粒间方解石胶结物被溶蚀形成的孔隙,主要溶蚀粒间中细晶粒状方解石,溶蚀强烈时,可溶蚀纤维状方解石甚至颗粒边缘,使颗粒边缘呈港湾状或锯齿状。 裂缝是碳酸盐岩重要储集空间,也是主要的渗流通道之一,从成因来分主要有3种类型,即构造缝、溶蚀缝和成岩缝。 1.2.3 储层控制因素及分布特征 礁滩体储层发育受多种因素控制,主要控制因素表现为以下3个方面。 一是沉积微相控制了岩石的岩性和结构,从而控制了岩石原生孔隙的发育。生屑滩、粒屑滩由于颗粒支撑作用形成大量的粒间孔,虽然大部分孔洞为灰泥、生物碎屑和多期方解石充填、半充填,但仍有1%~3%残余孔隙被保存,同时为组构的选择溶蚀奠定了基础。 二是早期暴露蜂窝状溶蚀是形成优质孔洞层的重要因素。中—晚奥陶世构造与海平面振荡变化频繁,造成沉积的多旋回叠加,海平面的相对下降可能造成短暂的同生期大气淡水岩溶成岩环境,使礁滩复合体形成的古地貌高部位露出海面。在潮湿多雨的气候下,受到富CO2 的大气淡水的淋滤,选择性地溶蚀了准稳定矿物组成的颗粒或第一期方解石胶结物,形成粒内溶孔、铸模孔和粒间溶孔;又可沿着裂缝、残留原生孔发生非选择性溶蚀作用,形成溶缝和溶蚀孔洞,从而形成优质孔洞层。 三是构造作用是改善礁滩体储层储集性能的关键,走滑断裂活动的断裂和裂

岩和碳酸盐岩的成岩作用类型及孔隙演化规律

碎屑岩和碳酸盐岩的成岩作用类型及孔隙演化规律 摘要:砂、砾沉积物沉积后会遭受一些沉积后作用,即成岩作用。主要有:机械压实及压溶作用、胶结作用、交代作用、重结晶作用及溶解作用等。在各个成岩作用阶段,其岩石的孔隙度会发生变化。碳酸盐岩的孔隙也会在成岩作用下有规律的的变化。 关键字:碎屑岩、碳酸盐岩、成岩作用 1.碎屑岩的成岩作用及其多孔隙度的影响 (1)压实作用 压实作用系指沉积物沉积后在其上覆水层或沉积层的重荷下,或在构造形变应力的作用下,发生水分排出、孔隙度降低、体积缩小的作用。压实作用是沉积物进入埋藏阶段后最先经历的成岩作用。压实作用对颗粒灰岩、白云岩影响较小,而对泥灰岩等细粒岩大

半对数图解上孔隙度变化规律 压实作用最明显的结果是沉积物体积缩小发生排水、脱水作用。石英砂岩的孔隙度为40%左右,在3000m深处其孔隙度降至30%-10%.碎屑沉积物在300m深处时,75%的水已经被排除,所排出的水是孔隙度的主要来源之一。 以饶阳凹陷为例,饶阳凹陷位于渤海湾裂谷盆地内的冀中坳陷中部, 是在中国东部中新生代断陷盆地背景上发育起来的单段式箕状含油凹陷, 属于冀中坳陷一个次级构造单元。该研究区储层砂岩的成分成熟度和结构成熟度均较低, 岩石类型以 长石砂岩和岩屑长石砂岩为主, 磨圆中等, 多呈次棱-次圆状, 分选中等偏差。该研究区的结构成熟度不高。该地区的岩石矿物以长石,杂基等以塑形为主的碎屑,随着埋深的增加,使沙岩储层的孔隙度大为减少。埋深从2000m至5000m, 最大孔隙度由32.9%降至2.17%, 平均孔隙度下降率1.02%/100m.研究区机械压实作用贯穿了整个成岩过程, 但在成岩早期对储层的影响远比其它时期大. (2)压溶作用 压溶作用主要发生在3000m一下。沉积物埋藏深度的增加,碎屑颗粒接触点上所承受的来自上覆地层的压力或来自构造作用的侧向应力超过正常空隙流体压力时,颗粒接触处的溶解度增高,将发生晶格变形和溶解作用。随着颗粒所受应力的不断增加和地质时间的推移,颗粒受压溶处的形态将依次有点接触演化到

成岩作用

成岩作用及研究进展 一、成岩作用的概念: 成岩作用diagenesis :是指使松散沉积物固结形成沉积岩石的作用。形成岩石的各种地质作用的统称。如岩浆成岩作用、变质成岩作用、沉积成岩作用、花岗岩化作用、混合岩化作用等。通常所说的成岩作用是指沉积物沉积后至岩石固结,在深埋环境下直到变质作用之前发生的物理、化学的变化,以及埋藏后演示又被抬升至地表或接近地表的环境中所发生的一切物理、化学变化。直到固结为岩石以前所发生的一切物理的和化学的

(或生物)变化过程。一般包括沉积物的压实作用、胶结作用、交代作用、结晶作用、淋滤作用、水合作用和生物化学作用等。这些作用通常是在压力、温度不高的地壳表层发生的。当成岩物质被覆盖之后,由于厌氧细菌的作用,有机质腐烂分解,产生H2S 、CH4、NH3和CO2等气体,促使碳酸基矿物溶解成重碳酸盐,高价氧化物还原成低价硫化物,酸性氧化环境变为碱性还原环境。此时沉积物质发生重新分配、组合,胶体矿物脱水陈化、压缩胶结,最终固结为岩石。成岩作用一词最早由德国学者C.W.冈贝尔(1868 )提出,各国学者对这一名词所赋予的含义并不完全一致。 压实作用(compaction)又称压固作用、压缩作用,压实作用是沉积物最重要的成岩作用之一。指沉积物沉积后,由于上覆沉积物不断加厚,在重荷压力下所发生的作用。通过压实作用沉积物发生脱水,孔隙度降低,体积缩小,密度增大,松软的沉积物变成固结的岩石。例如泥炭,通过压实体积缩小(到1/20~1/30)后,便转变为坚硬的煤。研究资料表明,碎屑沉积物在300米深处,受压实作用影响,其所含75%以上的水已被排出,石英砂岩由40%左右的原始孔隙降低至30%~10%。 胶结作用是沉积物在成岩过程中的一种变化。沉积物的松散碎屑被胶结成坚硬岩石的作用。其胶结物的成分不同,也可以和碎屑物成分相同。前者如钙质胶结的钙质砂岩,后者如硅质胶结的石英砂岩。常见的胶结物有泥质的、铁质的、硅质的和钙质的等。 交代作用即变质过程中,围岩与侵入体发生物质交换,代入某些新的化学组分,代出一些原有的化学组分,从而使岩石的化学组成和矿物组成发生变化,形成新岩石。在这一过程中岩石成分发生显著变化,新矿物大量产生。交代作用主要表现在接触交代作用过程中。 结晶作用(crystallization)即形成晶体的作用,指物质在一定的物理化学条件下(温度、压力、组分浓度)转变为结晶质的作用。结晶的方式有:①气体结晶,如火山口硫蒸气冷凝形成硫磺晶体;②液体结晶,如盐湖中因蒸发使溶液达到过饱和而结晶出石盐、硼砂等,又如岩浆熔融体因冷却而结晶出长石、石英、云母等晶体;③固态非晶质结晶,如非晶质的火山玻璃质经过晶化而形成结晶质的石髓。

碳酸盐储层特征

碳酸盐岩储层与碎屑岩储层对比,具有以下主要特点: ●岩石为生物、化学、机械综合成因,其中化学成因起主导作用。岩石化 学成分、矿物成分比较简单,但结构构造复杂。岩石性质活泼、脆性大。 ●以海相沉积为主,沉积微相控制储层发育。 ●成岩作用和成岩后生作用严格控制储集空间发育和储集类型形成。 ●断裂、溶蚀和白云化作用是形成次生储集空间的主要作用。 ●次生储集空间大小悬殊、复杂多变。 ●储层非均质程度高。 1.沉积相标志 (1)岩性标志 岩性标志包括颜色、自生矿物、沉积结构、构造、岩石类型等五方面。 ①岩石颜色:岩石的颜色反映沉积古环境、古气候。 ②自生矿物: a.海绿石:形成于水深10~50m,温度25~27℃。鲕绿泥石:形成于水深25~125m,温度10~15℃。二者均为海相矿物。 b.自生磷灰石(或隐晶质胶磷矿):海相矿物。 c.锰结核:分布于深海、开放的大洋底。 d.天青石、重晶石、萤石:咸化泻湖沉积。 e.黄铁矿:还原环境。 f.石膏、硬石膏:潮坪特别是潮上、潮间环境。 ③沉积结构。碳酸盐岩的结构分为粒屑(颗粒),礁岩和晶粒三种。不同的沉积结构反映不同的沉积环境。 粒屑结构;粒屑结构由粒屑、灰泥、胶结物和孔隙四部分组成。粒屑结构代表台地边缘浅滩相环境。根据颗粒类型、分选、磨圆、排列方向性、填充物胶结进一步确定微相。 a.内碎屑、生屑反映强水动力条件。 b.鲕粒、核形石、球团粒、凝块石反映化学加积、凝聚环境,水动力中高能。鲕粒包壳代表中等能量,持续搅动,碳酸钙过饱和的环境,核形石(藻包壳)、泥晶套反映浅水环境。 c.分选好,反映持续稳定的水动力条件,反之则反映强水动力条件。 d.磨圆度高反映强水动力环境,反之反映弱水动力环境。 e.颗粒、生屑化石平行排列,尖端方向交错,长轴平行海岸,反映振荡水流。尖端指向一个方向,长轴仍平行海岸线,则为单向水流。 f.用胶结物和灰泥的相对含量反映水动力强弱。胶结物/(胶结物+灰泥)在0~1之间,越接近0,水动力越弱,反之越强。 礁岩结构: a.生长结构:原地生长坚硬生物骨架,代表台地边缘生物礁环境。 b.粘结结构:层纹状、波纹状藻迭层结构代表潮上-潮间中低能环境。柱状、锥状藻迭层结构代表潮间~潮下高能环境。 晶粒结构:泥晶代表盆地低能,广海陆棚低能环境。 ④沉积构造。反映水流成因构造: a.沟膜、槽模、递变层理代表浊流环境。

《沉积岩成岩作用》作业

《沉积岩成岩作用与成藏》读书报告: 白云石化作用的主要机理 学院:沉积地质研究院 学号:2012010129 姓名:刘钟森 授课教师:黄思静

近年来,中国在海相碳酸盐岩中的油气勘探不断取得突破,特别是在白云岩储层中发现了若干大型(油)气田,如塔里木盆地和田河气田、鄂尔多斯盆地苏里格气田、四川盆地普光超大型气田等,另外塔里木盆地轮南2塔河大油田中也有部分储层为白云岩。就世界范围看,高达50%的碳酸盐岩储层是白云岩,北美碳酸盐岩中的油气80%以上储存在白云岩中(Zenger D H等,1980),在前苏联、欧洲西北部和南部、非洲南部和西部、中东及远东地区,也发现了大量白云岩油气储层(Sun S Q等,1995)。因此,要想在中国300多万平方公里的碳酸盐岩发育地区取得油气勘探的更大突破,对白云岩储层成因及其发育规律的认识成为关键性课题之一。实际上,白云岩问题早在200多年前就有人对其进行过研究,但目前仍没有查清白云岩的形成条件和机理,对相关的地质模式也存在较多的争议。 在现代沉积环境中几乎见不到原生白云石(岩),实验室也难以在地表温压条件下合成白云石,但古地层中却发育大量白云岩。因此,要解决白云岩的成因问题,首先要确定大量古地层中的白云岩是原生沉积(淀)的还是次生交代的,进而要弄清白云石不能直接沉淀的机理,还要说明发生次生交代作用的富Mg流体的来源,最终要为富Mg流体如何与先期形成的钙质碳酸盐岩相互作用提供地质与水文地质模型。上述问题既是白云岩成因研究也是白云岩储层研究所涉及的关键性问题。结合前人研究成果,对目前较为流行的学说或机理进行阐述和讨论。一、白云石化作用的主要机理 (一)原生沉淀作用 关于白云岩的成因问题,人们最关心的是在近代碳酸盐沉积物中,是否有真正的原生的白云石,即是否真正有以化学沉淀的方式从水体中直接沉淀出来的白云石。现在,在常温、常压的条件下,在实验室中尚未合成出真正的、化学计量的白云石。 澳大利亚南部考龙泻湖中的原生白云石是在水很咸、PH值很高、植物很茂盛的条件下形成的。通过光合作用,植物从水中吸取CO2,从而使水的PH值增高,这就促使白云石沉淀。奥尔德曼和斯金纳(Alderman and Skinner,1957)曾注意到,孤立的湖水由于受慢慢下沉的细而白的沉淀物的影响,有时竟然变白了。这种白色的悬浮物已被确定,它们是很细的高镁方解石和富钙白云石的混合物。 (二)毛细管浓缩作用—准同生白云石化作用 在现代的热带地区的潮上带,例如在波斯湾南岸的潮上带,在其表层的碳酸盐沉积物中,正在进行着准同生的白云化交代作用。

砂岩和碳酸盐岩储层对比研究

砂岩和碳酸盐岩储层的比较:从全球视角看孔-深和孔-渗关系 摘要:图表展示比较了包括除加拿大以外的所有产油国的30122个碎屑岩储层和10481个碳酸盐岩储层的平均孔隙度和深度的关系。然而,用单独的图包括了加拿大阿尔伯达盆地的5534个碎屑岩储层和2830个碳酸盐岩储层。不包括加拿大的储层的平均渗透率与平均孔隙度关系展示了出来。通过对控制各岩性储层质量的主导因素对砂岩和碳酸盐岩之间的主要相同点和不同点及影响因素作了讨论。伴随深度增大中值和最大孔隙度逐步减少的趋势反映了埋藏成岩孔隙度的减少,它是响应于随深度增加热暴露的增加的。这一趋势看起来与砂岩和碳酸盐岩的孔隙度一般都由于深埋藏过程中的溶解作用而增加的说法不一致。在给定的深度,碳酸盐岩储层具有较低值的中值和最大孔隙度,极有可能是由于碳酸盐岩矿物相对于石英有较强的化学反应,这导致了它对于化学压实和相关的胶结作用具有较低的抵抗性。与碳酸盐岩储层相比,在所有深度段低孔隙度(0-8%)碎屑岩储层的相对贫乏或许可以反映出在碳酸盐岩中更易于发生的断裂现象,以及那些断裂对于低孔隙度岩石中促进形成经济性的流速的有效性。总体说来,碳酸盐岩储层与砂岩储层相比在给定的孔隙度不具有较低的渗透率,但确实有较少比例的既高孔隙度又高渗透率值的部分存在。本文提供的数据可以对在缺乏例如埋藏史和热演化史等详细的地质资料的情况下的任意给定深度的探井的钻探中储层质量的分布作为一个基本的向导。 引言 砂岩和碳酸盐岩储集岩的两个最根本的区别是:(1)沉积物产生的地点(砂岩为异地而碳酸盐岩为原地)和(2)碳酸盐矿物之间具有更强的化学反应(Choquette and Pray, 1970; Moore, 2001)。后一个不同对于成岩作用和储层质量具有深远的影响,例如对大多数碎屑岩储层的早期成岩作用除了碳酸盐结核和土壤发育只有很小的影响,然而碳酸盐岩以广泛的早期石化和孔隙度改变为特征。通过这种对比,大量的和系统的不同之处或许可以通过两类岩性的石油储集岩的孔-深和孔-渗分布体现出来。尽管这种不同的存在看起来被广泛的接受并且碳酸盐岩储层常作为基础单独讨论而广泛引用(Tucker and Wright, 1990; Lucia,