(完整word版)自动控制原理系统校正部分习题

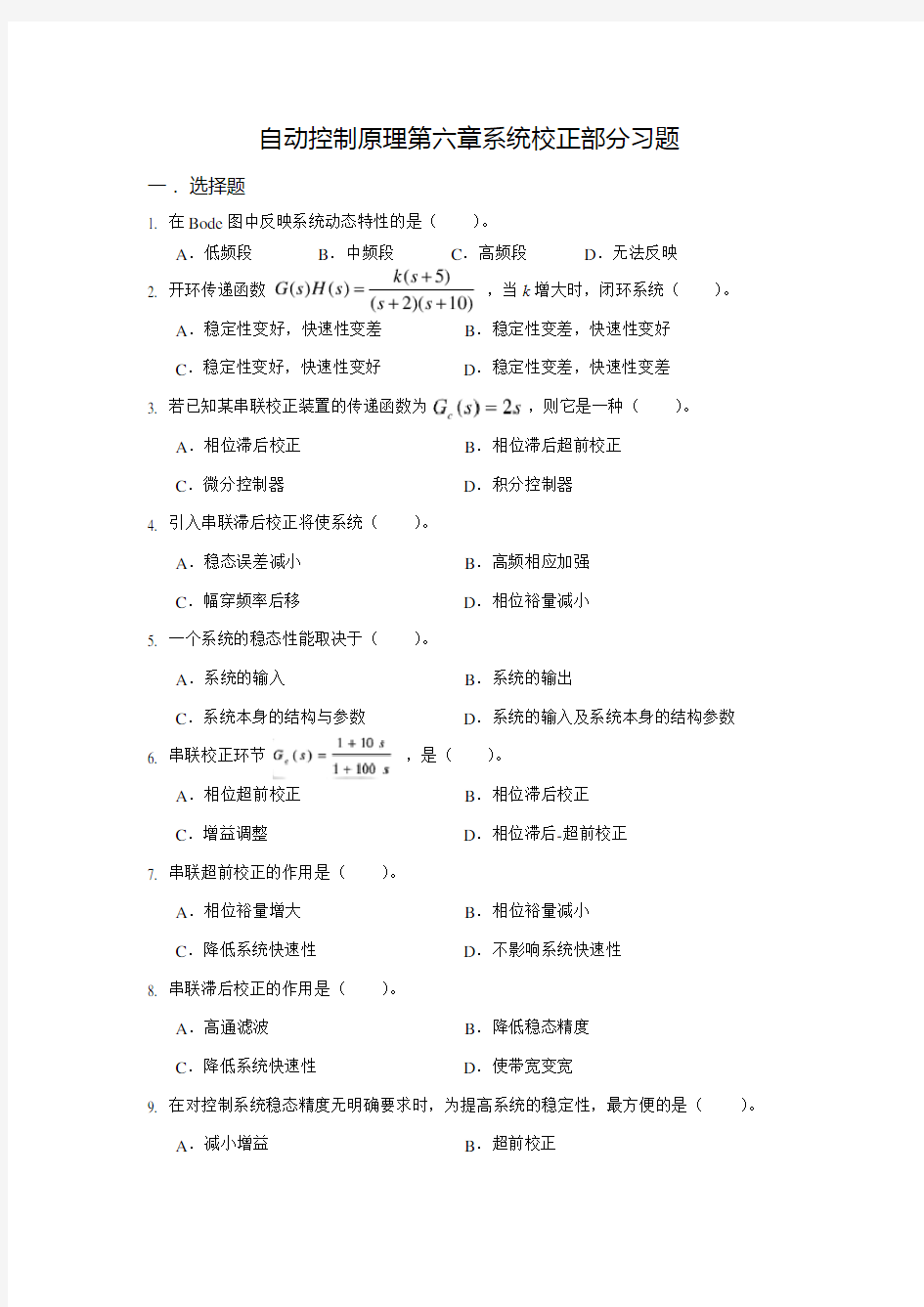

自动控制原理第六章系统校正部分习题

一.选择题

1. 在Bode图中反映系统动态特性的是()。

A.低频段B.中频段C.高频段D.无法反映

2. 开环传递函数,当k增大时,闭环系统()。

A.稳定性变好,快速性变差B.稳定性变差,快速性变好

C.稳定性变好,快速性变好D.稳定性变差,快速性变差

3. 若已知某串联校正装置的传递函数为,则它是一种()。

A.相位滞后校正B.相位滞后超前校正

C.微分控制器D.积分控制器

4. 引入串联滞后校正将使系统()。

A.稳态误差减小B.高频相应加强

C.幅穿频率后移D.相位裕量减小

5. 一个系统的稳态性能取决于()。

A.系统的输入B.系统的输出

C.系统本身的结构与参数D.系统的输入及系统本身的结构参数6. 串联校正环节,是()。

A.相位超前校正B.相位滞后校正

C.增益调整D.相位滞后-超前校正

7. 串联超前校正的作用是()。

A.相位裕量增大B.相位裕量减小

C.降低系统快速性D.不影响系统快速性

8. 串联滞后校正的作用是()。

A.高通滤波B.降低稳态精度

C.降低系统快速性D.使带宽变宽

9. 在对控制系统稳态精度无明确要求时,为提高系统的稳定性,最方便的是()。

A.减小增益B.超前校正

C.滞后校正D.滞后-超前

10. 一般为使系统有较好的稳定性,希望相位裕量为()。

A.0 ~ 15°B.15° ~ 30°

C.30° ~ 60°D.60° ~ 90°

选择题答案:1.B 2.B 3.C 4. A 5.D 6.B 7.A 8.C 9.A 10.C

二.是非题

1. PI控制是一种相位超前校正方式。()

2. 串联超前校正可以使系统幅穿频率下降,获得足够的相位裕量。()

3. 相位裕量是开环频率特性幅度穿频率处的相角加90°。()

4. PID校正装置的传递函数为。()

5. 对最小相位系统来说,开环对数幅频特性曲线低频段的形状取决于系统的开环增益和积分环节的个数。()

6. 若已知某串联校正装置的传递函数为,则它是一种滞后-超前校正装置。

()7. 增大系统开环增益,将使系统控制精度降低。()

8. 若已知某串联校正装置的传递函数为,则它是一种滞后-超前校

正。()

9. 在系统中串联PD调节器,能影响系统开环幅频特性的高频段。()

10. 相位超前校正装置的奈奎斯特曲线是45°弧线。()

是非题答案:1.F 2.F 3. F 4. T 5. T 6. F 7. F 8.T 9. T 10. F

三.填空题

1.串联校正有___________校正、____________校正和________________校正。

2.系统的开环传递函数为,若输入为斜坡函数,要求系统的稳态误差为

,则K应为________________。

3.进行串联超前校正前的幅穿频率与校正后系统的幅穿频率的关系,通常是

______________。

4.已知某串联校正装置的传递函数为,则它是一种____________控制器。

5. 比例、积分与微分控制器通常被称为____________控制器。

6. 在系统校正时,为降低其稳态误差,应优先选用串联_________校正。

7. 超前校正装置极点总是位于零点的_________。

8. 串联__________________校正装置所构成的控制器是一个PID 控制器。

9. 如果根据动态性能指标确定的期望闭环主导极点,不在校正前系统的根轨迹上而是位于

其主分支的左侧,则应引入____________校正装置对系统进行校正。

10. 在系统中增加开环零点可以使根轨迹主要分支向左移动,这有利于改善系统的________

和________。

填空题答案:1.串联超前 串联滞后 串联滞后-超前 2. 500 3.

4. 积分

5. PID

6. 滞后

7. 左侧

8.滞后-超前

9. 超前 10. 动态特性 稳定性

四. 大题

1. 已知控制系统的开环传递函数为 )11.0)(15.0(10

)()(++=s s s s H s G

(1)绘制系统的波特图,并求出幅穿频率和相位裕量;

(2)采用传递函数为1

s 049.01s 37.0)s (G ++=的串联超前校正装置,绘制校正后系统的波特图,并求出幅穿频率和相位裕量,讨论校正后系统性能有何改进。

解:(1) 原系统的波特图:

幅穿频率:4.08rad/sec

相位裕量:3.94°

(2)加校正装置后系统的波特图: -150-100-50050

M a g n i t u d e (d B )

10-1100101102103

-270

-225

-180

-135-90P h a s e (d e g )Bode Diagram

Gm = 11.3 dB (at 13.5 rad/sec) , P m = 35.4 deg (at 6.23 rad/sec)

Frequency (rad/sec)

-20dB/dec

-40dB/dec

-60dB/dec

20

校正后系统的幅穿频率:6.23rad/sec

校正后系统的相位裕量:35.4°

加入校正网络后,在不改变系统静态指标的前提下,系统的动态性能指标有了明显改善,相位裕量增加,幅穿频率增大,因此系统的超调量减小,调节时间缩短。

2. 设一单位反馈控制系统如图1所示。试设计一超前校正装置,使校正后系统的相位裕量为50o 和增益裕量不小于10dB ,并要求闭环系统的带宽为1~2 s -1。假设校正装置的传递函数为1()1c c Ts G s K Ts α

α+=+。

解 (1ωc ,故选取ωc =1s -1。由图可见,在ω=1处,0()191.31G j ω∠=-,因此超前校正装置在该频率处需提供0005011.3161.31m φ=+=的超前角。

(2)计算α值。根据公式1sin 1sin m m

φαφ-=+ 求得α=0.06541。产生最大超前角m φ的频率为

11 3.9110.06541c m T T T

ωωα===

== (3)计算超前校正装置的两个转折频率 110.25583.91010.2558 3.9100.06541

T T α====

图1 反馈控制系统的框图 图2

(4)作出校正后系统的伯德图

校正后系统的开环频率特征 20.21 3.910()()0.06541()(10.2)10.2558c c

j G j G j K j j j ωωωωωω

+=++ 或写作 2()()0.21 3.9100.06541()(10.2)10.2558c c G j G j j K j j j ωωωωωω

+=++ ()()0.06541c c

G j G j K ωω的伯德图如图6-12中的虚线所示。通过简单的计算,求出ω=1处的幅频值为-2.306dB 。为使开环对数幅频特征在ω=1处为0dB ,则要求

20lg0.06541K c =2.306

即K c =19.4。由校正后系统的幅频和相频曲线可知,相位裕量为50o ,增益裕量为16dB ,均已达到设计的要求。

3. 设单位反馈系统原有部分的开环传递函数20()(21)(0.21)G s s s s =

++,试设计串联无源校正装置,使系统满足1

15,40, 1.5g c K dB s γω-≥≥≥o 。

解: (1)绘制系统原有部分的对数幅频特性图,并计算系统的有关性能指标。

系统校正前的开环频率特性的对数幅频特性图如图3中虚线所示。

设A 点的坐标为(0.5,a ),幅穿频率为ωc ,则有20,lg 20lg 0.5

a dB =--且40lg lg 0.5

c a dB ω=--。 解得 ωc =3.16

现求未校正系统的相位裕量γ。

因为其开环频率特性为20()(21)(0.21)

G j j j j ωωωω=++ 图 3

相频特性为()90arctan 2arctan0.2G j ωωω∠=---o

()18018090arctan(2 3.16)arctan(0.2 3.16)23.3c G j γω=+∠=--?-?=-o o o o

因此未校正的系统不稳定。

(2)现采用相位超前校正,但若单纯采用相位超前校正,则低频段衰减太大;若附加增益K 1,则幅穿频率右移,ωc 仍可能位于相位交接频率ωg 的右边,系统仍不稳定。因此,在此基础上需再采用滞后校正,以利于ωc 左移。

选用校正前的相位穿越频率ωg =1.6 s -1为新系统的幅穿频率,取相位裕度401050γ=+=o o o 。

选滞后部分的零点转折频率远低于ωg =1.6 s -1,

即 2 1.60.1610T ω==1s - 21 6.20.16

T s == 选β=10,则极点转折频率为2'

2

10.016T T ωβ==s -1。因此,滞后部分的频率特性为 2211 6.21162jT j j T j ωωβωω

++=++ 当ω=1.6 s -1时,其幅值为12dB 。因为这点正是校正后的幅穿频率,因此校正环节在ω=1.6s -1处应产生-12dB 的增益。过点(1.6 s -1,-12dB )作斜率为-20dB/dec 的斜线,它和零分贝线及-20dB 线的交点就是超前部分的极点和零点转折频率。因此,超前部分的零点转折频率为10.7T ω≈ s -1, 1

1110.7T T s ω==,极点转折频率为7 s -1,因此,超前部分的频率特性为 1111 1.431/10.143jT j jT j ωωωβω++=++ 故,校正环节的传递函数为:1

143.0143.116212.6++*++s s s s (3)校验校正后系统传递函数为()()()()6.21 1.43120()210.21(621)(0.1431)

K s s G s s s s s s ++=??++++ ()()()()()()206.21 1.431216210.210.1431s s s s s s s ++=

++++ 可知系统的相位裕度为

T =44.7(ωc =1.6 s -1)

因此,系统的性能全部满足要求。

4.具有串联校正装置的单位反馈系统的框图如图4所示。

图4

若要求校正后的系统满足:静态速度误差系数K v ≥ 15s -1 , 阻尼比ζ= 0.5 ,无阻尼自然频率ωn = 6rad/sec ,试从下列的串联校正装置中进行选择,并说明选择的理由。

1) 超前校正装置

2) 滞后校正装置

3) 滞后-超前校正装置

解(1)对原系统进行分析 )3(3)(0+=s s s G )87051)(87051(3)(1)(000.j .s .j .s s G s G )s (T -+++=+= 得:,87.05.12,01j s ±-=

s rad n /30=ω

230=ζ

1000013

3lim )(lim -→→=+==s s s sG K s s v 和要求的性能指标比较,不满足要求,需要进行校正。

(2)绘制原系统的根轨迹如图5所示。

(3)确定期望的主导极点

22,11ζωζω-±-=n n j s

2.53j ±-=

(4)选择校正方法

期望的主导极点在原系统根轨迹主分支的左侧, 应选择超前校正。

(5)确定在期望主导极点处的附加相角

)(18010s G c ∠--=οφ

图5

2.531)3(3180j s s s s +-==+∠--=οο30= (6)确定超前校正装置的零点和极点 根据图6,可得:

5.4-=-z

3.8-=-p

则超前校正装置为:

3

.85.4)(1++=s s K s G c (7)确定增益K 1

1)()(1

011==s s c s G s G K 1)3(33.85.42.531=+?+++-=j s s s s s K 3.141=K

(8)检查s 1和s 2是否是校正后系统的主导极点

超前校正装置为:

3

.85.43.14)()(11++?==s s s G K s G c c 校正后系统的开环传递函数为:

)3(33.85.43.14)()()(0+?++?==s s s s s G s G s G c )3.8)(3()5.4(9.42+++=s s s s 校正后系统的闭环传递函数为:

)35)(253)(253()54(942)(1)()(.s .j s .j s .s .s G s G s T +++-++=+= 由闭环传递函数可知,闭环极点 s 1 和 s 2 可近似看作校正后系统的主导极点。

(9)绘制校正后系统的根轨迹并检查性能指标。

校正后系统根轨迹如图7所示:

根据校正后系统的根轨迹,考虑系统的主导极点, 可近似认为校正后的系统为欠阻尼二阶系统,因 此:

5.0=ζ sec /6rad n =ω

图6

图7

11001575.7)3.8)(3()5.4(9.42lim )(lim --→→<=+++==s s s s s s sG K s s v 可见,校正后的系统的速度误差系数 K v 不满足要求。因此需要选择滞后-超前校正。

自动控制原理课程设计 超前校正

自动控制原理课程设计 一. 设计题目 1.掌握控制系统的设计与校正方法、步骤。 2.掌握对控制系统的相角裕度、稳态误差、截止频率和动态性能分析。 3.掌握利用matlab 对控制理论内容进行分析。 4.提高大家分析问题解决问题的能力。 二. 题目任务及要求 题目1:已知单位负反馈系统被控制对象的开环传递函数 ()() 10+=s s K s G 用串联校正的频率域方法对系统进行串联校正设计。 任务:用串联校正的频率域方法对系统进行串联校正设计,使系统满足如下动态 及静态性能指标: (1)在单位斜坡信号作用下,系统的稳态误差rad e ss 15 1< ; (2)系统校正后,相位裕量 45≥γ。 (3)截止频率s rad c /5.7≥ω。 设单位负反馈系统的开环传递函数为 ) 1()(+=s s K s G 用相应的频率域校正方法对系统进行校正设计,使系统满足如下动态和静态性能: (1) 相角裕度045≥γ; (2) 在单位斜坡输入下的稳态误差为1.0=ss e ; (3) 系统的剪切频率wc <4.4rad/s 。 (4)模值余度h ≥10dB k=10;

num1=[1]; den1=conv([1 0],[1 1]); sys1=tf(k*num1,den1); figure(1); Margin(sys1); hold on figure(2); sys=feedback(sys1,1) step(sys) Transfer function: 10 ------- s^2 + s

未校正前的Bode图 未校正前的的阶跃响应曲线 由图可以看出未经校正的Bode图及其性能指标,还有如图(-2)所示的未校正的系统的阶跃响应曲线。由图(-1)可以看出系统的: 模值稳定余度; h=∞dB; -pi穿越频率:Wg=∞dB; 相角稳定余度为γ=180剪切频率:Wc=3.08rad/s; 由图(-1)可以知道,系统校正前,相角稳定余度=18<45。为满足要求,开环系剪切频率wc=3.08rad/s<4.4rad/s。也未能满足要求。其阶跃曲线如图(-2)其超调量竟达σ%=60%,固原系统需要矫正。 Transfer function: 10 ------------ s^2 + s + 10 h = Inf r = 17.9642 wx = Inf

自动控制原理作业参考答案(第五章

5.1 (1))(20)(20)(20)(12)(t r t r t c t c t c +=++ (2)21)10)(2()1(20)(s s s s s C ?+++= = s s s s 4 .0110275.02125.02+++-++- 所以 c(t)=4.0275.0125.0102++----t e e t t c(0)=0;c(∞)=∞; (3)单位斜坡响应,则r(t)=t 所以t t c t c t c 2020)(20)(12)(+=++ ,解微分方程加初始条件 解的: 4.04.02)(102++-+=--t e e t c t t c(0)=2, c(∞)=∞; 5.2 (1)t t e e t x 35.06.06.3)(---= (2)t e t x 2)(-= (3) t w n n n t w n n n n n n n e w b w a e w b w a t x )1(22)1(22221 2)1(1 2)1()(----+----+-+ -+----= ξξωξξωξξξωξξξω(4)t a A t a Aa e a a b t x at ωωωωωωωcos sin )()(2 22222+-++++=- 5.3 (1)y(kT)=)4(16 19 )3(45)2(T t T t T t -+-+-δδδ+…… (2) 由y(-2T)=y(-T)=0;可求得y(0)=0,y(T)=1; 则差分方程可改写为y[kT]-y[(k-1)T]+0.5y[(k-2) T]=0;,k=2,3,4…. 则有0))0()()((5.0))()(()(121=++++----y T y z z Y z T y z Y z z Y 2 11 5.015.01)(---+--=z z z z Y =.....125.025.025.05.015431----++++z z z 则y *(t)=0+)5(25.0)4(25.0)3(5.0)2()(T t T t T t T t T t -+-+-+-+-δδδδδ+… (3)y(kT)=k k k k k T T k T T )1(4 )1(4)1(4)1(4++---- 5.4

自动控制原理课程设计报告

《自动控制原理》 课程设计报告 姓名:高陆及__________ 学号: 1345533107______ 班级: 13电气 1班______ 专业:电气工程及其自动化学院:电气与信息工程学院

江苏科技大学(张家港) 2015年9月

目录 一、设计目的 (3) 二、设计任务 (3) 三、具体要求 (4) 四、设计原理概述 (4) 4.1校正方式的选择 (4) 4.2集中串联校正简述 (5) 4.2.1串联超前校正 (5) 4.2.2串联滞后校正 (5) 4.2.3串联滞后-超前校正 (5) 4.2.4串联校正装置的一般性设计步骤 (5) 五、设计方案及分析 (6) 5.1高阶系统的频域分析 (6) 5.1.1 原系统的频率响应特性及阶跃响应 (7) 5.1.2使用Simulink观察系统性能 (9) 5.1.3 搭建模拟实际电路 (10) 5.1.4 对原系统的性能分析 (12) 5.2校正方案确定与校正结果分析 (13) 5.2.1 采用串联超前网络进行系统校正 (13) 5.2.3 采用串联滞后—超前网络系统进行校正 (18) 5.2.4 使用EWB搭建校正后模拟实际电路 (23) 六、总结 (26)

一、设计目的 1.通过课程设计熟悉频域法分析系统的方法原理 2.通过课程设计掌握滞后—超前校正作用与原理 3.通过在实际电路中校正设计的运用,理解系统校正在实际中的意义 二、设计任务 控制系统为单位负反馈系统,开环传递函数为) 1025.0)(11.0()(++= s s s K s G , 设计滞后-超前串联校正装置,使系统满足下列性能指标: 1、开环增益100K ≥

自动控制原理课程设计报告

自控课程设计课程设计(论文) 设计(论文)题目单位反馈系统中传递函数的研究 学院名称Z Z Z Z学院 专业名称Z Z Z Z Z 学生姓名Z Z Z 学生学号Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 任课教师Z Z Z Z Z 设计(论文)成绩

单位反馈系统中传递函数的研究 一、设计题目 设单位反馈系统被控对象的传递函数为 ) 2)(1()(0 0++= s s s K s G (ksm7) 1、画出未校正系统的根轨迹图,分析系统是否稳定。 2、对系统进行串联校正,要求校正后的系统满足指标: (1)在单位斜坡信号输入下,系统的速度误差系数=10。 (2)相角稳定裕度γ>45o , 幅值稳定裕度H>12。 (3)系统对阶跃响应的超调量Mp <25%,系统的调节时间Ts<15s 3、分别画出校正前,校正后和校正装置的幅频特性图。 4、给出校正装置的传递函数。计算校正后系统的截止频率Wc 和穿频率Wx 。 5、分别画出系统校正前、后的开环系统的奈奎斯特图,并进行分析。 6、在SIMULINK 中建立系统的仿真模型,在前向通道中分别接入饱和非线性环节和回环非线性环节,观察分析非线性环节对系统性能的影响。 7、应用所学的知识分析校正器对系统性能的影响(自由发挥)。 二、设计方法 1、未校正系统的根轨迹图分析 根轨迹简称根迹,它是开环系统某一参数从0变为无穷时,闭环系统特征方程式的根在s 平面上变化的轨迹。 1)、确定根轨迹起点和终点。 根轨迹起于开环极点,终于开环零点;本题中无零点,极点为:0、-1、-2 。故起于0、-1、-2,终于无穷处。 2)、确定分支数。 根轨迹分支数与开环有限零点数m 和有限极点数n 中大者相等,连续并且对称于实轴;本题中分支数为3条。

自动控制原理课程设计报告

成绩: 自动控制原理 课程设计报告 学生姓名:黄国盛 班级:工化144 学号:201421714406 指导老师:刘芹 设计时间:2016.11.28-2016.12.2

目录 1.设计任务与要求 (1) 2.设计方法及步骤 (1) 2.1系统的开环增益 (1) 2.2校正前的系统 (1) 2.2.1校正前系统的Bode图和阶跃响应曲线 (1) 2.2.2MATLAB程序 (2) 3.3校正方案选择和设计 (3) 3.3.1校正方案选择及结构图 (3) 3.3.2校正装置参数计算 (3) 3.3.3MATLAB程序 (4) 3.4校正后的系统 (4) 3.4.1校正后系统的Bode图和阶跃响应曲线 (4) 3.4.2MATLAB程序 (6) 3.5系统模拟电路图 (6) 3.5.1未校正系统模拟电路图 (6) 3.5.2校正后系统模拟电路图 (7) 3.5.3校正前、后系统阶跃响应曲线 (8) 4.课程设计小结和心得 (9) 5.参考文献 (10)

1.设计任务与要求 题目2:已知单位负反馈系统被控制对象的开环传递函数 ()() 00.51K G s s s =+用串联校正的频率域方法对系统进行串联校正设计。 任务:用串联校正的频率域方法对系统进行串联校正设计,使系统满足如下动态及静态性能 指标: (1)在单位斜坡信号作用下,系统的稳态误差0.05ss e rad <; (2)系统校正后,相位裕量45γ> 。 (3)截止频率6/c rad s ω>。 2.设计方法及步骤 2.1系统的开环增益 由稳态误差要求得:20≥K ,取20=K ;得s G 1s 5.0201)s(0.5s 20)s (20+=+=2.2校正前的系统 2.2.1校正前系统的Bode 图和阶跃响应曲线 图2.2.1-1校正前系统的Bode 图

自动控制原理第五版课后答案完整版-2

第 一 章 1-1 图1-2是液位自动控制系统原理示意图。在任意情况下,希望液面高度c 维持不变,试说明系统工作原理并画出系统方块图。 图1-2 液位自动控制系统 解:被控对象:水箱;被控量:水箱的实际水位;给定量电位器设定水位r u (表征液 位的希望值r c );比较元件:电位器;执行元件:电动机;控制任务:保持水箱液位高度 不变。 工作原理:当电位电刷位于中点(对应 r u )时,电动机静止不动,控制阀门有一定的 开度,流入水量与流出水量相等,从而使液面保持给定高度 r c ,一旦流入水量或流出水量 发生变化时,液面高度就会偏离给定高度r c 。 当液面升高时,浮子也相应升高,通过杠杆作用,使电位器电刷由中点位置下移,从而给电动机提供一定的控制电压,驱动电动机,通过减速器带动进水阀门向减小开度的方向转动,从而减少流入的水量,使液面逐渐降低,浮子位置也相应下降,直到电位器电刷回到中点位置,电动机的控制电压为零,系统重新处于平衡状态,液面恢复给定高度r c 。 反之,若液面降低,则通过自动控制作用,增大进水阀门开度,加大流入水量,使液面升高到给定高度r c 。 系统方块图如图所示: 1-10 下列各式是描述系统的微分方程,其中c(t)为输出量,r (t)为输入量,试判断哪些是线性定常或时变系统,哪些是非线性系统? (1) 222 ) ()(5)(dt t r d t t r t c ++=;

(2))()(8) (6)(3)(2 233t r t c dt t dc dt t c d dt t c d =+++; (3) dt t dr t r t c dt t dc t )(3)()()(+=+; (4)5cos )()(+=t t r t c ω; (5)?∞-++=t d r dt t dr t r t c τ τ)(5) (6)(3)(; (6))()(2 t r t c =; (7)???? ?≥<=.6),(6,0)(t t r t t c 解:(1)因为c(t)的表达式中包含变量的二次项2 ()r t ,所以该系统为非线性系统。 (2)因为该微分方程不含变量及其导数的高次幂或乘积项,且各项系数均为常数,所以该 系统为线性定常系统。 (3)该微分方程不含变量及其导数的高次幂或乘积项,所以该系统为线性系统,但第一项 () dc t t dt 的系数为t ,是随时间变化的变量,因此该系统为线性时变系统。 (4)因为c(t)的表达式中r(t)的系数为非线性函数cos t ω,所以该系统为非线性系统。 (5)因为该微分方程不含变量及其导数的高次幂或乘积项,且各项系数均为常数,所以该系统为线性定常系统。 (6)因为c(t)的表达式中包含变量的二次项2()r t ,表示二次曲线关系,所以该系统为非 线性系统。 (7)因为c(t)的表达式可写为()()c t a r t =?,其中 0(6) 1(6)t a t ?

自动控制设计(自动控制原理课程设计)

自动控制原理课程设计 本课程设计的目的着重于自动控制基本原理与设计方法的综合实际应用。主要内容包括:古典自动控制理论(PID)设计、现代控制理论状态观测器的设计、自动控制MATLAB 仿真。通过本课程设计的实践,掌握自动控制理论工程设计的基本方法与工具。 1 内容 某生产过程设备如图1所示,由液容为C1与C2的两个液箱组成,图中Q 为稳态液体流量)/(3s m ,i Q ?为液箱A 输入水流量对稳态值的微小变化)/(3s m ,1Q ?为液箱A 到液箱B 流量对稳态值的微小变化)/(3s m ,2Q ?为液箱B 输出水流量对稳态值的微小变化)/(3s m ,1h 为液箱A 的液位稳态值)(m ,1h ?为液箱A 液面高度对其稳态值的微小变化)(m ,2h 为液箱B 的液位稳态值)(m ,2h ?为液箱B 液面高度对其稳态值的微小变化)(m ,21,R R 分别为A,B 两液槽的出水管液阻))//((3s m m 。设u 为调节阀开度)(2m 。 已知液箱A 液位不可直接测量但可观,液箱B 液位可直接测量。 图1 某生产过程示意图

要求 1. 建立上述系统的数学模型; 2. 对模型特性进行分析,时域指标计算,绘出bode,乃示图,阶跃反应曲线 3. 对B 容器的液位分别设计:P,PI,PD,PID 控制器进行控制; 4. 对原系统进行极点配置,将极点配置在-1+j 与-1-j;(极点可以不一样) 5. 设计一观测器,对液箱A 的液位进行观测(此处可以不带极点配置); 6. 如果要实现液位h2的控制,可采用什么方法,怎么更加有效?试之。 用MATLAB 对上述设计分别进行仿真。 (提示:流量Q=液位h/液阻R,液箱的液容为液箱的横断面积,液阻R=液面差变化h ?/流量变化Q ?。) 2 双容液位对象的数学模型的建立及MATLAB 仿真过程 一、对系统数学建模 如图一所示,被控参数2h ?的动态方程可由下面几个关系式导出: 液箱A:dt h d C Q Q i 111?=?-? 液箱B:dt h d C Q Q 22 21?=?-? 111/Q h R ??= 222/Q h R ??= u K Q u i ?=? 消去中间变量,可得: u K h dt h d T T dt h d T T ?=?+?++?222122221)( 式中,21,C C ——两液槽的容量系数 21,R R ——两液槽的出水端阻力 111C R T =——第一个容积的时间常数 222C R T =——第二个容积的时间常数 2R K K u =_双容对象的放大系数

自动控制原理第五版课后答案解析[完整版]

WORD 资料可编辑 第一章 1-1 图 1-2 是液位自动控制系统原理示意图。在任意情况下,希望液面高度 c 维持不变,试说明系统工作原理并画出系统方块图。 图 1-2液位自动控制系统 解:被控对象:水箱;被控量:水箱的实际水位;给定量电位器设定水位u r(表征液 位的希望值c r);比较元件:电位器;执行元件:电动机;控制任务:保持水箱液位高 度不变。 工作原理:当电位电刷位于中点(对应u r)时,电动机静止不动,控制阀门有一定的 开度,流入水量与流出水量相等,从而使液面保持给定高度c r,一旦流入水量或流出水量 发生变化时,液面高度就会偏离给定高度c r。 当液面升高时,浮子也相应升高,通过杠杆作用,使电位器电刷由中点位置下移,从而给电动机提供一定的控制电压,驱动电动机,通过减速器带动进水阀门向减小开度的方向转 动,从而减少流入的水量,使液面逐渐降低,浮子位置也相应下降,直到电位器电刷回到中 点位置,电动机的控制电压为零,系统重新处于平衡状态,液面恢复给定高度c r。 反之,若液面降低,则通过自动控制作用,增大进水阀门开度,加大流入水量,使液面 升高到给定高度c r。 系统方块图如图所示: 1-10下列各式是描述系统的微分方程,其中c(t)为输出量,r (t)为输入量,试判断哪些是线性定常或时变系统,哪些是非线性系统? c(t)5r 2(t) t d2r (t) 2

WORD 资料可编辑 (2) (3) (4) (5) (6) (7) d 3c(t ) 3 d 2 c(t) 6 dc(t) 8c(t ) r (t ) dt 3 dt 2 dt ; t dc(t ) c(t ) r (t) 3 dr (t ) dt dt ; c(t) r (t ) cos t 5 ; r ( )d c(t) 3r (t) 6 dr (t ) 5 t dt ; c(t) r 2 (t) ; c(t) 0, t 6 r (t), t 6. 解:( 1)因为 c(t) 的表达式中包含变量的二次项 r 2 (t ) ,所以该系统为非线性系统。 ( 2)因为该微分方程不含变量及其导数的高次幂或乘积项,且各项系数均为常数,所以该系统为线性定常系统。 ( 3)该微分方程不含变量及其导数的高次幂或乘积项,所以该系统为线性系统,但第一项 t dc(t ) dt 的系数为 t ,是随时间变化的变量,因此该系统为线性时变系统。 (4)因为 c(t) 的表达式中 r(t) 的系数为非线性函数 cos t ,所以该系统为非线性系统。 ( 5)因为该微分方程不含变量及其导数的高次幂或乘积项,且各项系数均为常数,所以该系统为线性定常系统。 (6)因为 c(t) 的表达式中包含变量的二次项 r 2 (t ) ,表示二次曲线关系,所以该系统为非 线性系统。 0 (t 6) a (7)因为 c(t) 的表达式可写为 c(t ) a r (t) ,其中 1 (t 6) ,所以该系统可看作是 线性时变系统。

自动控制原理课程设计题目(1)要点

自动控制原理课程设计题目及要求 一、单位负反馈随动系统的开环传递函数为 ) 101.0)(11.0()(++= s s s K s G k 1、画出未校正系统的Bode 图,分析系统是否稳定 2、画出未校正系统的根轨迹图,分析闭环系统是否稳定。 3、设计系统的串联校正装置,使系统达到下列指标 (1)静态速度误差系数K v ≥100s -1; (2)相位裕量γ≥30° (3)幅频特性曲线中穿越频率ωc ≥45rad/s 。 4、给出校正装置的传递函数。 5、分别画出校正前,校正后和校正装置的幅频特性图。计算校正后系统的穿越频率ωc 、相位裕量γ、相角穿越频率ωg 和幅值裕量K g 。 6、分别画出系统校正前、后的开环系统的奈奎斯特图,并进行分析。 7、应用所学的知识分析校正器对系统性能的影响(自由发挥)。 二、设单位负反馈随动系统固有部分的传递函数为 ) 2)(1()(++= s s s K s G k 1、画出未校正系统的Bode 图,分析系统是否稳定。 2、画出未校正系统的根轨迹图,分析闭环系统是否稳定。 3、设计系统的串联校正装置,使系统达到下列指标: (1)静态速度误差系数K v ≥5s -1; (2)相位裕量γ≥40° (3)幅值裕量K g ≥10dB 。 4、给出校正装置的传递函数。 5、分别画出校正前,校正后和校正装置的幅频特性图。计算校正后系统的穿越频率ωc 、相位裕量γ、相角穿越频率ωg 和幅值裕量K g 。 6、分别画出系统校正前、后的开环系统的奈奎斯特图,并进行分析。 7、应用所学的知识分析校正器对系统性能的影响(自由发挥)。 三、设单位负反馈系统的开环传递函数为 ) 2(4 )(+= s s s G k 1、画出未校正系统的根轨迹图,分析系统是否稳定。 2、设计系统的串联校正装置,要求校正后的系统满足指标: 闭环系统主导极点满足ωn =4rad/s 和ξ=0.5。 3、给出校正装置的传递函数。 4、分别画出校正前,校正后和校正装置的幅频特性图。计算校正后系统的穿越频率ωc 、相位裕量γ、相角穿越频率ωg 和幅值裕量Kg 。 5、分别画出系统校正前、后的开环系统的奈奎斯特图,并进行分析。

单位负反馈系统校正——自动控制原理课程设计

目录 1.设计题目............................. 错误!未定义书签。 2. 摘要 (2) 3、未校正系统的分析 (3) 3.1.系统分析 (3) 3.2.单位阶跃信号下系统输出响应 (4) 4、系统校正设计 (7) 4.1.校正方法 (7) 4.2.设计总体思路 (7) 4.3.参数确定 (8) 4.4.校正装置 (9) 4.5.校正后系统 (10) 4.6.验算结果 (11) 5、结果 (13) 5.1.校正前后阶跃响应对比图 (13) 5.2.结果分析 (14) 6、总结体会 (15) 7、参考文献 (16)

1.设计题目 设单位负反馈系统的开环传递函数为: ))101.0)(1(/()(++=s s s K s G 用相应的频率域校正方法对系统进行校正设计,使系统满足如下动态和静态性能: 1)相角裕度045≥γ ; 2)在单位斜坡输入下的稳态误差为0625 .0≥ss e ; 3)系统的穿越频率大于2rad/s 。 要求: 1)分析设计要求,说明校正的设计思路(超前校正,滞后校正或滞后- 超前校正); 2)详细设计(包括的图形有:校正结构图,校正前系统的Bode 图,校 正装置的Bode 图,校正后系统的Bode 图); 3)用Matlab 编程代码及运行结果(包括图形、运算结果); 4)校正前后系统的单位阶跃响应图。

2.摘要 用频率法对系统进行超前校正的实质是将超前网络的最大超前角补在校正后系统开环频率特 性的截止频率处,提高校正后系统的相角裕度和截止频率,从而改善系统的动态性能。为此,要求校正网络的最大相位超前角出现在系统的截止频率处。只要正确地将超前网络的交接频率1/aT和 1/T设置在待校正系统截止频率Wc的两边,就可以使已校正系统的截止频率Wc和相裕量满足性能 指标要求,从而改善系统的动态性能。串联超前校正主要是对未校正系统在中频段的频率特性进行校正。确保校正后系统中频段斜率等于-20dB/dec,使系统具有45°~60°的相角裕量。以加快系统的反应速度,但同时它也削弱了系统抗干扰的能力。在工程实践中一般不希望系数a值很大,当a=20时,最大超前角为60°,如果需要60°以上的超前相角时,可以考虑采用两个或两个以上的串联超前校正网络由隔离放大器串联在一起使用。在这种情况下,串联超前校正提供的总超前相角等于各单独超前校正网络提供的超前相角之和。 2. abstract With the frequency method of the system is the essence of advanced correction will lead the network maximum lead angle compensation at cut-off frequency after correction of opened loop frequency characteristics of the system, improve the correction system phase margin and cut-off frequency, so as to improve the dynamic performance of the system. To this end, the maximum phase lead angle of the network is required to appear at the cut-off frequency of the system. As long as the right on both sides of the advance network handover frequency 1/aT and 1/T set the cutoff frequency of the Wc in the correction system, can make the cutoff frequency Wc has correction system and phase margin meet performance requirements, so as to improve the dynamic performance of the system. Series lead correction is to correct the frequency characteristic of the system in the middle frequency band. Ensure that the corrected system of intermediate frequency is equal to the slope of 20dB/dec, the system has 45 degrees to 60 degrees of phase margin. In order to speed up the system's reaction speed, it also weakens the ability of the system to resist interference. Great general hope coefficient a value in engineering practice, when a = 20, the maximum lead angle is 60 degrees, if you need to advance angle above 60 degrees, you can consider using two or more than two series leading correction network by isolation amplifier is connected in series with the use of. In this case, series leading correction is equal to the total advance angle to provide separate lead network and provide advance angle. 关键词:串联超前校正; 动态性能 ; 相角裕度 Key words: Series lead correction ;Dynamic performance ;Phase margin

自动控制原理校正课程设计-- 线性控制系统校正与分析

自动控制原理校正课程设计-- 线性控制系统校正与分析

课程设计报告书 题目线性控制系统校正与分析 院部名称机电工程学院 专业10电气工程及其自动(单)班级 组长姓名 学号 设计地点工科楼C 214 设计学时1周 指导教师

金陵科技学院教务处制 目录 目录 (3) 第一章课程设计的目的及题目 (4) 1.1课程设计的目的 (4) 1.2课程设计的题目 (4) 第二章课程设计的任务及要求 (6) 2.1课程设计的任务 (6) 2.2课程设计的要求 (6) 第三章校正函数的设计 (7) 3.1设计任务 (7) 3.2设计部分 (7) 第四章系统动态性能的分析 (10) 4.1校正前系统的动态性能分析 (10) 4.2校正后系统的动态性能分析 (13) 第五章系统的根轨迹分析及幅相特性 (16) 5.1校正前系统的根轨迹分析 (16) 5.2校正后系统的根轨迹分析 (18) 第七章传递函数特征根及bode图 (20) 7.1校正前系统的幅相特性和bode图 (20) 7.2校正后系统的传递函数的特征根和bode图 (21) 第七章总结 (23) 参考文献 (24)

第一章 课程设计的目的及题目 1.1课程设计的目的 ⑴掌握自动控制原理的时域分析法,根轨迹法,频域分析法,以及各种补偿(校正)装置的作用及用法,能够利用不同的分析法对给定系统进行性能分析,能根据不同的系统性能指标要求进行合理的系统设计,并调试满足系统的指标。 ⑵学会使用MATLAB 语言及Simulink 动态仿真工具进行系统仿真与调试。 1.2课程设计的题目 已知单位负反馈系统的开环传递函数) 125.0)(1()(0 ++= s s s K s G ,试用频率法 设计串联滞后校正装置,使系统的相角裕量 30>γ,静态速度误差系数 110-=s K v 。

自动控制原理第五章复习总结(第二版)

第五章计算机控制系统 1. 现代过程工业发展的需要; 2.生产的安全性和可靠性、生产企业的经济效益等指标的需要; 3.运算速度快、精度高、存储量大、编程灵活以及有很强的通信能力等的需要。 第一节概述 一.计算机直接数字控制系统与常规的模拟控制系统的异同: 相同: 1.基本结构相同。 2.基本概念和术语相同。 3.控制原理相同。(都是基于“检测偏差、纠正偏差”的控制原理) 不同: 1.信息的传输形式不同。(前者是断续的、数字化的,后者是连续的、模拟的) 二.计算机直接数字控制系统概述 1.基本结构:如图5-1所示。 2.对模拟控制系统的改进: 3.计算机控制系统的控制过程: 4.与模拟控制系统相比,计算机控制系统具有很多优点: 第二节计算机控制系统的组成及分类一.计算机控制系统的组成 计算机控制系统组成: 1.工业对象 2.工业控制计算机

硬件:计算机主机、外部设备、外围设备、工业自动化仪表和操作控制台等。 软件:计算机系统的程序系统。 计算机控制系统结构:如图5-2 所示。 (一)、硬件部分 1. 主机 2.过程输入输出通道 3.操作设备 4.常规外部设备 5.通信设备 6.系统支持功能 (二)、软件部分 1.软件包含系统软件和应用软件两部分。 系统软件:一般包括编译系统,操作系统,数据库系统,通讯网络软件,调试程序,诊断程序等。 应用软件:一般包括过程输入程序、过程控制程序、过程输出程序、打印显示程序、人机接口程序等。 2.使用语言为汇编语言,或者高级算法语言、过程控制语言。 以及它们的汇编、解释、 二.计算机控制系统的分类 包括: 数据采集和数据处理系统 直接数字控制系统DDC 监督控制系统SCC 分级计算机控制系统 集散型控制系统等

自控专业设计的方法和步骤

.自控工程设计的任务 自控工程专业设计的任务基本上有以下几个方面: 1.1负责生产装置、辅助工程和公用工程系统的检测、控制、报警、联锁/ 停车, 以及监控/ 管理计算机系统的设计; 1.2负责检测仪表、控制系统及其辅助设备和安装材料的选型设计; 1.3负责监测仪表和控制系统的安装设计; 1.4负责DCS PLC自控系统的配置、功能要求和设备选型,并负责或参加软 件的编制工作; 1.5负责现场仪表的环境防护措施的设计; 1.6负责控制室的设计; 1.7负责生产过程计量系统的设计。 自控工程设计常用的方法是由工艺专业提出条件,自控与工艺专业一起讨论确定控制方案,确定必要的中间储槽及其容量,确定合适的设备余量,确定开、停车以及紧急事故处理方案等。这种设计方法对合理确定控制方案,充分发挥自控专业的主观能动性是有益的。但是在实际设计过程中,尤其对一些新工艺,主要是由工艺专业提出条件并确定控制方案,自控专业进行设计,我们当前基本采用这种方法。 2.自控工程设计的阶段划分和设计内容 当前工程设计的阶段划分,一般分为两个阶段,即初步设计和施工图设计 2.1初步设计 初步设计的主要目的是为了上报有关部门作为审批的依据,并为订货做好必要的准备。它应完成的主要内容为: 设计说明书:给出设计依据、设计原则,提出项目实施的必要性,拟定控制系统的技术方案、仪表选型规定、DCS空制系统的选型及控制策略,并从节能、消防、环境保护以及劳动安全卫生等方面作出设计概述。 工艺控制流程图:在工艺专业流程图的基础上,正确选定所需的检测点及其安装位置,选择必要的被控变量和恰当的操纵变量,绘制于工艺流程图上。图例符号应符合化工部标准《过程检测和控制系统用文字代号和图形符号(HG 20505)》或国标《过程检测和控制流程图用图形符号和文字代号(GB 2625) 》。 主要仪表设备、材料汇总表:汇总所有控制系统所需设备及相应材料,给出名称、数量,为订货以及概算提供依据。 初步设计概算:从建筑工程、设备、安装工程、工器具费等方面进行综合概算。 2.2施工图设计施工图设计是直接应用于施工的图纸设计。当前我们常用的施工图 设计文 件由以下内容组成: 1)图纸目录 2)设计说明书 3)材料表 4)设备明细表 5)工艺专业提资表

自动控制原理_线性系统串联校正

或施二佥2罟 W口h;u 】Institute of Technology 线性系统串联校正 专业班级______________________________________ 学号_________________________________________

姓名_________________________________________ 任课老师______________________________________ 学院名称___________ 电气信息学院_____________

、实验目的 1 ?熟练掌握用MATLAB?句绘制频域曲线。 2 ?掌握控制系统频域范围内的分析校正方法。 3 ?掌握用频率特性法进行串联校正设计的思路和步骤 、基础知识 控制系统设计的思路之一就是在原系统特性的基础上,对原特性加以校正, 使之达到要求的性能指标。最常用的经典校正方法有根轨迹法和频域法。而常用 的串联校正装置有超前校正、滞后校正和超前滞后校正装置。本实验主要讨论在 MATLAB^境下进行串联校正设计。 、实验内容 校正装置,使校正后系统的静态速度误差系数 K v 20s 1 ,相位裕量 50°,增 益裕量 20lgK g 10dB 解:(1)根据题意,则校正后系统的增益 K 20, 20 取 GS ) E 求出现系统的相角裕度 num0=20; den 0=[1,1,0]; w=0.1:1000; [gm1,pm1,wcg1,wcp1]=margi n(num 0,de n0); [mag1,phase1]=bode (num 0,de n0 ,w); [gm1,pm1,wcg1,wcp1] margi n(num 0,de n0) 运行结果: ans = Inf 12.7580 Bode 图如下: 1 ?某单位负反馈控制系统的开环传递函数为 G(s) 中,试设计一超前 Inf 4.4165

自动控制原理课程设计控制系统的超前校正设计武汉理工大学

额,这个文档是在百度文库花20分下载的,太坑爹了,所以我加了这几个字重新上传了。大家攒点百度币不容易………… 目录 1 超前校正的原理及方法 (2) 何谓校正为何校正 (2) 超前校正的原理及方法 (2) 超前校正的原理 (2) 超前校正的应用方法 (4) 2 控制系统的超前校正设计 (5) 初始状态的分析 (5) 超前校正分析及计算 (8) 校正装置参数的选择和计算 (8) 校正后的验证 (10) 校正对系统性能改变的分析 (14) 3心得体会 (16) 参考文献 (17)

控制系统的超前校正设计 1 超前校正的原理及方法 何谓校正 为何校正 所谓校正,就是在系统中加入一些其参数可以根据需要而改变的机构或装置,是系统整 个特性发生变化。校正的目的是为了在调整发大器增益后仍然不能全面满足设计要求的性能指标的情况下,通过加入的校正装置,是系统性能全面满足设计要求。 超前校正的原理及方法 超前校正的原理 无源超前网络的电路如图1所示。 图1 无源超前网络电路图 r u c u 1 R 2R C

如果输入信号源的内阻为了零,且输出端的负载阻抗为无穷大,则超前网络的传递函数可写为 1()1c aTs aG s Ts += + (2-1) 式中1221R R a R += > , 1212 R R T C R R =+ 通常a 为分度系数,T 叫时间常数,由式(2-1)可知,采用无源超前网络进行串联校正时,整个系统的开环增益要下降a 倍,因此需要提高放大器增益交易补偿。 根据式(2-1),可以得无源超前网络()c aG s 的对数频率特性,超前网络对频率在1/aT 至1/T 之间的输入信号有明显的微分作用,在该频率范围内,输出信号相角比输入信号相角超前,超前网络的名称由此而得。在最大超前交频率m ω处,具有最大超前角m ?。 超前网路(2-1)的相角为 ()c arctgaT arctgT ?ωωω=- (2-2) 将上式对ω求导并令其为零,得最大超前角频率 m ω=1/T a (2-3) 将上式代入(2-2),得最大超前角频率 (2-4) 同时还易知 ''m c ωω= ?m 仅与衰减因子a 有关。a 值越大,超前网络的微分效应越强。但a 的最大值受到超前 网络物理结构的制约,通常取为20左右(这就意味着超前网络可以产生的最大相位超前大约为65度)如果要得大于 的相位超前角,可用两个超前校正网络串联实现,并在串 联的两个网络之间加一个隔离放大器,以消除它们之间的负载效应。 利用超前网络或PD 控制器进行串联校正的基本原理,是利用超前网络或PD 控制器的相角超前特性。只要正确地将超前网络的交接频率1/aT 或1/T 选在待校正系统截止频率的两旁,并适当选择参数a 和T ,就可以使已校正系统的截止频率和相角裕度满足性能指标的要求,从而改善系统的动态性能。使校正后系统具有如下特点:低频段的增益满足稳态精度的要求;中频段对数幅频特性的斜率为-20db/dec ,并具有较宽的频带,使系统具 1 arcsin 12m a arctg a a ?-==+

自动控制原理课程设计实验

上海电力学院 自动控制原理实践报告 课名:自动控制原理应用实践 题目:水翼船渡轮的纵倾角控制 船舶航向的自动操舵控制 班级: 姓名: 学号:

水翼船渡轮的纵倾角控制 一.系统背景简介 水翼船(Hydrofoil)是一种高速船。船身底部有支架,装上水翼。当船的速度逐渐增加,水翼提供的浮力会把船身抬离水面(称为水翼飞航或水翼航行,Foilborne),从而大为减少水的阻力和增加航行速度。 水翼船的高速航行能力主要依靠一个自动稳定控制系统。通过主翼上的舵板和尾翼的调整完成稳定化操作。该稳定控制系统要保持水平飞行地穿过海浪。因此,设计上要求系统使浮力稳定不变,相当于使纵倾角最小。 航向自动操舵仪工作时存在包括舵机(舵角)、船舶本身(航向角)在内的两个反馈回路:舵角反馈和航向反馈。 当尾舵的角坐标偏转错误!未找到引用源。,会引起船只在参考方向上发生某一固定的偏转错误!未找到引用源。。传递函数中带有一个负号,这是因为尾舵的顺时针的转动会引起船只的逆时针转动。有此动力方程可以看出,船只的转动速率会逐渐趋向一个常数,因此如果船只以直线运动,而尾舵偏转一恒定值,那么船只就会以螺旋形的进入一圆形运动轨迹。 二.实际控制过程 某水翼船渡轮,自重670t,航速45节(海里/小时),可载900名乘客,可混装轿车、大客车和货卡,载重可达自重量。该渡轮可在浪高达8英尺的海中以航速40节航行的能力,全靠一个自动稳定控制系统。通过主翼上的舵板和尾翼的调整完成稳定化操作。该稳定控制系统要保持水平飞行地穿过海浪。因此,设计上要求该系统使浮力稳定不变,相当于使纵倾角最小。

上图:水翼船渡轮的纵倾角控制系统 已知,水翼船渡轮的纵倾角控制过程模型,执行器模型为F(s)=1/s。 三.控制设计要求 试设计一个控制器Gc(s),使水翼船渡轮的纵倾角控制系统在海浪扰动D (s)存在下也能达到优良的性能指标。假设海浪扰动D(s)的主频率为w=6rad/s。 本题要求了“优良的性能指标”,没有具体的量化指标,通过网络资料的查阅:响应超调量小于10%,调整时间小于4s。 四.分析系统时域 1.原系统稳定性分析 num=[50]; den=[1 80 2500 50]; g1=tf(num,den); [z,p,k]=zpkdata(g1,'v'); p1=pole(g1); pzmap(g1) 分析:上图闭环极点分布图,有一极点位于原点,另两极点位于虚轴左边,故处于临界稳定状态。但还是一种不稳定的情况,所以系统无稳态误差。 2.Simulink搭建未加控制器的原系统(不考虑扰动)。

自动控制原理第五章习题及答案

第五章习题与解答 5-1 试求题5-1图(a)、(b)网络的频率特性。 c u r c (a) (b) 题5-1图 R-C 网络 解 (a)依图: ???? ????? +==+=++= + + =21211112 12111111 22 1 )1(11) ()(R R C R R T C R R R R K s T s K sC R sC R R R s U s U r c ττ ω ωτωωωωω111 21212121) 1()()()(jT j K C R R j R R C R R j R j U j U j G r c a ++=+++== (b)依图: ?? ?+==++= + ++ =C R R T C R s T s sC R R sC R s U s U r c )(1 1 11) () (2122222212ττ ω ω τωωωωω2221211)(11)()()(jT j C R R j C R j j U j U j G r c b ++= +++== 5-2 某系统结构图如题5-2图所示,试根据频率特性的物理意义,求下列输入信号作用时,系统的稳态输出)(t c s 和稳态误差)(t e s (1) t t r 2sin )(= (2) )452cos(2)30sin() (?--?+=t t t r 题5-2图 反馈控制系统结构图

解 系统闭环传递函数为: 2 1)(+=Φs s 频率特性: 2 244221)(ω ω ωωω+-++=+=Φj j j 幅频特性: 2 41 )(ω ω+= Φj 相频特性: )2arctan()(ωω?-= 系统误差传递函数: ,2 1 )(11)(++=+= Φs s s G s e 则 )2 arctan( arctan )(, 41)(2 2ω ωω?ω ωω-=++= Φj j e e (1)当t t r 2sin )(=时, 2=ω,r m =1 则 ,35.081 )(2== Φ=ωωj 45)2 2 arctan( )2(-=-=j ? 4.186 2 arctan )2(, 79.085 )(2==== Φ=j j e e ?ωω )452sin(35.0)2sin()2( -=-Φ=t t j r c m ss ? )4.182sin(79.0)2sin()2( +=-Φ=t t j r e e e m ss ? (2) 当 )452cos(2)30sin()(?--?+=t t t r 时: ???====2 , 21,12211m m r r ωω 5.26)21arctan()1(45.055)1(-=-=== Φj j ? 4.18)3 1arctan()1(63.0510)1(====Φj j e e ? )]2(452cos[)2()]1(30sin[)1()(j t j r j t j r t c m m ss ??+-?Φ-++?Φ= )902cos(7.0)4.3sin(4.0 --+=t t )]2(452cos[)2()]1(30sin[)1()(j t j r j t j r t e e e m e e m ss ??+-?Φ-++?Φ= )6.262cos(58.1)4.48sin(63.0 --+=t t 5-3 若系统单位阶跃响应