大陆下地壳流变性质与华北克拉通破坏机制_许丽丽

大陆下地壳流变性质与华北克拉通破坏机制①

许丽丽a,章军锋b,c

(中国地质大学a.研究生院;b.地球科学学院;c.地质过程与矿产资源国家重点实验室,武汉430074)

摘 要:综述了中国东部地壳结构与组成的基本特征,介绍了华北克拉通岩石圈减薄作用这一近年来备受国内外地球动力学界关注的重大科学问题,归纳和总结了目前关于华北克拉通减薄机制的各种模型,并结合大陆岩石圈流变学结构模型,强调从流变学角度探讨华北克拉通下地壳的流变性质对研究和解决华北克拉通破坏机制的意义,提出进行更精细的、结合定量结构水研究的高温高压流变学实验模拟研究可能是解决华北克拉通破坏机制问题的关键手段之一。

关键词:大陆下地壳;流变性质;华北克拉通;克拉通破坏;拆沉作用

中图分类号:P541 文献标识码:A 文章编号:100027849(2009)0620016209

大陆下地壳是地球深部地壳生长和变形、壳-幔物质与能量交换及壳内物质分异的重要场所。对大陆下地壳结构、成分与性质的认识,是我们更好地探索地壳形成、演化等地球动力学过程的基本前提。在过去几十年中,围绕大陆下地壳结构和成分这一世界性的科学问题,前人已经在地质、地球物理和地球化学方面开展了大量卓有成效的研究工作[127]。虽然目前对大陆下地壳的成分还存在一些争议[8],但通过对比全球大陆地壳模型,结合区域实际地球物理和地质资料进行区域下地壳结构与成分研究,加深了我们对区域性大陆地壳演化动力学过程的认识和了解[3,9]。另一方面,下地壳作为大陆岩石圈的主要层圈结构组成之一,其物理性质,特别是流变性质决定着地壳整体的变形方式以及壳—幔的长期演化。现有的少量研究成果表明,由于大陆下地壳结构和成分非均一性及其含流体(包括水或熔体)的影响,下地壳是整个大陆岩石圈中流变性质最复杂的圈层[10212],直接制约我们对下地壳许多地球物理现象(地震深反射层、地震波速各向异性等)和地球动力学过程(岩石圈地幔和下地壳拆沉作用、壳-幔是否耦合变形等)的深入认识。

华北克拉通是中国最大的陆内地块。自Fan 等[13]和Griffin等[14]明确提出华北古生代以来岩石圈减薄的思想和概念之后,以华北克拉通为典型代表的中国东部中、新生代大陆岩石圈巨厚减薄不仅构成了中国显生宙时期岩石圈演化的重大事件,而且一直是国际上固体地球物理学研究领域中的一个热点,国内外学者围绕其做了大量科学研究,并取得了很多新的认识,但同时也存在很多争议[15220]。华北克拉通的岩石圈减薄机制是其争议的关键问题之一,直接涉及大陆下地壳与地幔的相对力学强度和耦合程度。因此,对大陆下地壳流变学性质的认识和探讨,将为我们更好地了解和把握华北克拉通自中生代以来的一些深部动力学过程提供有益的参考。

笔者拟在综述华北克拉通大陆下地壳结构与组成特征的基础上,结合华北克拉通岩石圈减薄(破坏、去根或置换作用)这一备受国际地球动力学界关注的重大科学问题,综合目前对下地壳流变性质的认识和研究进展,以探讨下地壳流变性质对华北克拉通岩石圈减薄机制的约束。

1 中国东部下地壳结构与组成特征

下地壳的结构和成分是探讨下地壳流变性质的基础和前提条件。从全球尺度来看,大陆地壳通常由上、中、下地壳3层组成,而部分地区的下地壳可进一步划分为波速相对较低的下地壳上部和波速相对较高的下地壳下部[123]。大陆地壳的厚度和地震波速结构随构造单元的不同而变化,元古宙构造区的大陆地壳整体厚度和高地震波速(v p>7.0km/s)下地壳厚度均比太古宙构造区的厚度大[21]。许多地区的下地壳中存在大量近水平的反射面,这些反射面大多始于下地壳顶部,止于莫霍面,部分仅被限定在上、下地壳接触界线处[3,22]。大陆地壳平均成分一般认为是中性的,对于下地壳,地震测深、岩石学、地热及地球化学等综合研究揭示,其主要由不同

第28卷 第6期2009年 11月

地质科技情报

Geological Science and Technology Information

Vol.28 No.6

Nov. 2009

①收稿日期:2009205225 编辑:杨 勇

基金项目:国家自然科学基金重大研究计划重点项目“华北克拉通破坏深部过程的高温高压实验研究”(90714005)

作者简介:许丽丽(1985— ),女,现正攻读构造地质学硕士学位,主要从事华北克拉通怀安地区麻粒岩显微组构特征及含水量方面的研究。

的麻粒岩相岩石组成,在部分高含水量地区,角闪岩相岩石也可能是下地壳下部的组成岩石;而下地壳的总体成分为镁铁质,局部可能以长英质或中性为主[223,7]。

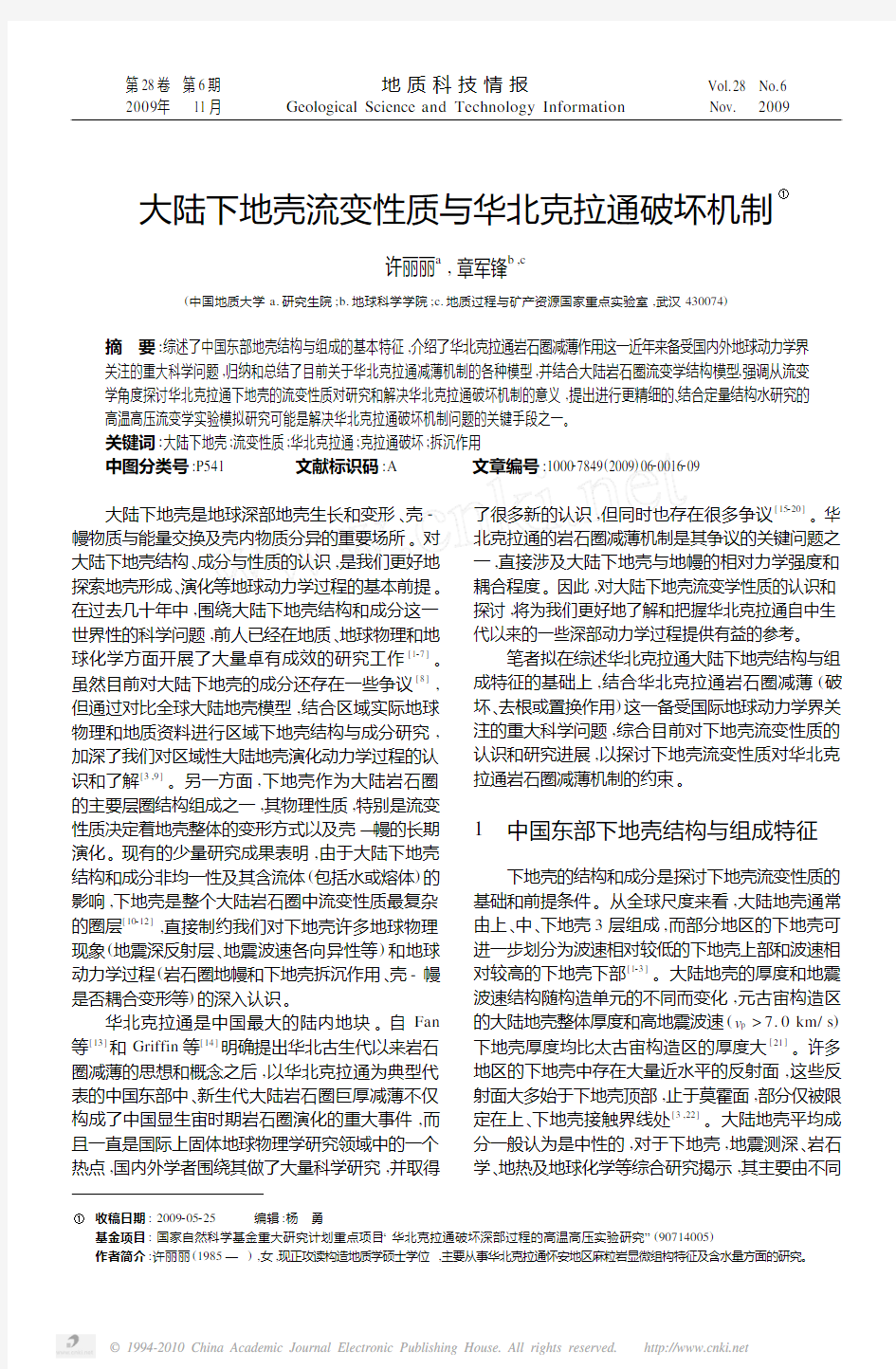

对比全球大陆地壳的结构和成分模型,中国东部大陆地壳(尤其是下地壳)结构与组成(图1)具以下显著特征[23]:①由于下地壳中地震波速v p 值所对应的岩石组成类型明显不同,中国东部地壳在结构上划分为上地壳、中地壳、下地壳上部和下地壳下部4层[4]。其中,下地壳上部由长英质麻粒岩组成,下地壳下部主要为镁铁质麻粒岩,与欧洲的双层下地壳组成模型具相似性[24]。②中国东部平均地壳厚度为37~39km ,与Rudnick 等[3]给出的全球大陆地壳平均厚度(37~40km )接近,但略低于Chris 2

tensen 等[2]

获得的全球大陆地壳加权平均厚度(41.1km )。③

中国东部下地壳整体平均v p 值为6.8

km/s [23],相对于Rudnick 等[3]给出的全球下地壳平

均v p 值(6.9~7.2km/s )略低0.2~0.3km/s 。④中国东部下地壳整体成分为中性,w (SiO 2)为58%[425],明显不同于目前普遍认为的镁铁质下地壳模型[w (SiO 2)<52%][223,7]。

相对于全球大陆地壳模型,中国东部大陆地壳

平均厚度较薄、下地壳平均v p 较低、下地壳整体成分更偏中性。这些特征表明,中国东部大陆地壳演化程度较高[5,23]。然而,目前,对这一厚度较薄、演化程度较高的太古宙大陆地壳成因模式究竟是由于该区大陆下地壳初始成分明显不同于较厚镁铁质下地壳所致、还是由于原始大陆地壳底部镁铁质层的缺失而引起[5,25]、抑或是其他原因造成的还存在很大的争议。

我国华北克拉通与中国东部其他构造单元类似,该区大陆下地壳也可分为下地壳上部及下地壳

图1 中国主要构造单元(除塔里木外)平均地壳结构[23]

Fig.1 Structure of average continental crust of major tectonic units (except Tarim )in China

中国中东部包括华北克拉通、扬子克拉通、秦岭造山带和桐柏-大别-苏鲁造山带;中国东部包括华南造山带和内蒙古-兴蒙造山带;中国西部包括天山-北山造山带、祁连造山带和青藏高原;柱状图中数值为v p 值,底部数值为地壳平均v p 值(单位:km/s )

下部两层:下地壳上部(深度24~32km ,v p 约为6.7km/s ),主要由长英质麻粒岩和变沉积岩组成;下地壳下部(深度32~36km ,v p 约为7.0km/s )主要由中性、镁铁质麻粒岩、辉石岩及橄榄岩组成,其中下地壳上部约占该区整个下地壳总厚度的2/3,整体成分为中性[4,6]。该区下地壳的组成特征及锆石定年等年代学资料表明,华北克拉通作为一个整体可能在白垩纪时期经历了一次活化过程[6],也就是目前非常关注的华北克拉通岩石圈减薄这一重大科学问题。

2 华北克拉通岩石圈减薄机制问题

华北克拉通是目前世界上最古老的太古宙古陆

核之一(3.8~2.5Ga )[26227],它以明显具有全球意义的克拉通破坏现象而备受国内外科学家的关注[28]。研究资料表明,华北克拉通自距今1.8Ga 前形成至古生代,一直保持相对稳定,并存在一个相对冷的、约200km 厚的太古宙岩石圈根[29230]。而自中生代以来,其遭受了强烈的活化改造,产生了大规模构造变形、岩浆作用、地震活动和成矿作用[16,29235],岩石圈厚度被减薄至60~80km [15,27,36237]。上述作用通

7

1第6期 许丽丽等:大陆下地壳流变性质与华北克拉通破坏机制

常被称为“华北克拉通岩石圈减薄作用”。

2.1问题的提出

华北克拉通活化问题的提出可追溯至20世纪50年代,当时陈国达[38]从地洼学说(活化构造学说)角度提出了中国华北稳定地台活化的观点。华北岩石圈厚度减薄的思想孕育于20世纪80年代[39241]。其后,Fan等[13]和Griffin等[14]明确提出了华北自古生代以来岩石圈减薄或被破坏的学术思想和概念,Menzies等[15]首先提出了华北有厚度大于120 km的太古宙岩石圈在显生宙被丢失的论断,从而将华北克拉通岩石圈减薄这一新的地球科学问题推向国际学术界。华北克拉通岩石圈减薄(破坏、去根或置换作用)是目前备受国内外地球动力学界关注的研究课题之一。

2.2华北克拉通岩石圈减薄机制的主要争论

经过20多年的深入研究与探索,国内外学者虽然在华北克拉通破坏方面已取得了大量较高水平的研究成果,但有关破坏作用的时间、破坏作用的空间分布、岩石圈减薄的可能机制和破坏作用的构造驱动力等一直存在争论,目前仍是一个悬而未决的科学问题[42]。

目前对于岩石圈减薄机制的认识大体可分为两大类,即自下而上的化学过程和自上而下的物理过程。化学过程减薄机制的主要对应模型为热-机械侵蚀和化学侵蚀[17,29,43244],这一模型是基于地幔热柱效应或者更广义的软流圈抬升(如火山热点、大陆裂解、大型火山岩省、地壳熔融等)的考虑。研究表明,上涌软流圈的热传导“烘烤”软化岩石圈最底部的物质,软流圈水平流动产生的剪切应力使之转变为软流圈的一部分,由此形成的剥蚀反复进行,即热-机械侵蚀;软流圈上升产生的熔体及深部熔体进入岩石圈地幔的过程即为岩石圈的化学侵蚀,熔体-岩石反应最终会引起岩石圈底部的重力不稳定性[43]。从岩石流变学角度考虑,热侵蚀实际上是一种因温度增加而引起的岩石应变软化作用(st rain softening),将导致岩石流变强度降低、岩石易流性和易动性增强[43]。机械侵蚀基本上不涉及化学成分的变化,而是固态流变。物理过程减薄机制主要涉及拆沉作用模型,是指岩石相变引起重力不稳定性而导致垮塌,岩石圈地幔和下地壳沉入软流圈或深部地幔的过程[18,20,45246]。其中,重力不稳定性是拆沉作用的驱动力,在造山带构造作用配合下,岩石圈地幔和下地壳沉入软流圈,热的软流圈物质相应上涌至地壳下部置换冷的上地幔是其直接结果。岩石圈加厚是大陆岩石圈和下地壳拆沉的前奏[45],与拆沉作用相伴生的是山脉隆升、岩浆作用、岩石圈伸展减薄与盆地形成等构造事件。在造山过程中,地壳的加厚将导致造山带地壳下部(深度>40km)发生相变形成榴辉岩,其密度(约3.5g/cm3)明显大于地幔岩石密度(约3.3g/cm3);底侵于下地壳底部的基性岩浆、下地壳部分熔融产生的残余体,经过麻粒岩相变质作用同样也会获得较高的密度(3.3~3.6g/cm3)[47]。因此,由榴辉岩和镁铁质麻粒岩组成的下地壳在重力上是不稳定的,可以沉入下伏地幔中,即大陆下地壳发生拆沉作用[5,47248]。

除上述经典模型外,其他学者也提出了一些成因机制模型来解释华北克拉通的岩石圈减薄。例如,郑建平等[36,49]提出了地幔置换机制(mantle re2 placement),他们认为板块俯冲引起岩石圈被逐步侵蚀改造而强烈减薄,后又由软流圈热沉降作用导致岩石圈小幅度增厚,这一岩石圈先大幅减薄、后小幅增厚的过程实现了新老地幔混合的地幔置换和岩石圈整体减薄。周新华[50]提出了岩石圈转型(t ransformation)机制,包括两次转型过程,即古生代典型克拉通岩石圈地幔→中生代岩石圈地幔→新生代大洋型地幔,强调华北岩石圈是全面转型,而不仅仅是厚度的变化。此外,目前还有学者提出了岩石圈减薄的橄榄岩-熔体相互作用模型[51252]、岩石圈拉张和俯冲脱水模型[53]、板块俯冲碰撞[15216,54255]以及冈瓦纳大陆裂解[56]等机制。随着对克拉通岩石圈破坏问题的深入探讨,以上模型仍将作为华北乃至全球克拉通岩石圈构造演化的热点问题,进一步得以验证。

2.3拆沉作用减薄机制的争议

与拆沉作用有关的岩石圈减薄作用机制是目前比较引人关注的问题。前期的研究成果大多表明,拆沉作用模型不仅可以导致岩石圈厚度的减薄,而且能够合理解释现今大陆地壳总体成分呈中性的主要特征[5,7,45257]。被拆沉的下地壳物质无论是榴辉岩、底侵作用产物还是部分熔融产生的残余体,它们在成分上都是基性的,因此拆沉作用将导致下地壳和地壳整体成分向长英质方向演化。拆沉作用模型又可进一步分为两种[28]:①岩石圈地幔单独或和下地壳一起作为一个整体拆沉[45,58260],岩石圈拆沉作用的数值模拟结果大多支持该模式;②下地壳单独拆沉,即榴辉岩质下地壳与其上部地壳拆离后,穿过刚性的岩石圈地幔沉入软流圈[61263]。无论以上哪一种拆沉作用模式的发生,除取决于拆沉物质与其下伏岩石圈地幔或软流圈之间的密度差大小外,还取决于其黏度差的大小。对整体拆沉模式而言,只有当下地壳在流变学上是软弱的,才能使得较致密的岩石圈地幔和较轻的中上地壳之间发生力学解耦[64],从而发生岩石圈地幔单独或和下地壳一起拆沉;而对下地壳单独拆沉模式,单从流变学角度考

81 地质科技情报 2009年

虑,即使下地壳全部转变为高密度的榴辉岩,但如果下地壳在流变强度上低于岩石圈地幔,则其不太可能冲破流变强度甚高、厚度甚大的岩石圈地幔而沉

入软流圈[65]

。因此,后一模式要求下地壳具有较岩石圈地幔更高的流变强度,只有这样,它才可能穿过通常认为的刚性岩石圈地幔。

要探讨和解决上述科学问题和争议,就必须深入而细致地研究华北克拉通下地壳的流变行为与性质。初步的研究[11]表明,由于下地壳成分和结构的非均一性,下地壳流变特性可能是整个大陆岩石圈流变中最复杂的层次,这制约了我们对克拉通破坏等一些深部动力学过程的深入认识。因此,华北克拉通下地壳流变性质的研究对探讨该区岩石圈减薄机制具有重要意义。

3 华北克拉通下地壳流变性质的研究

现状及其研究意义

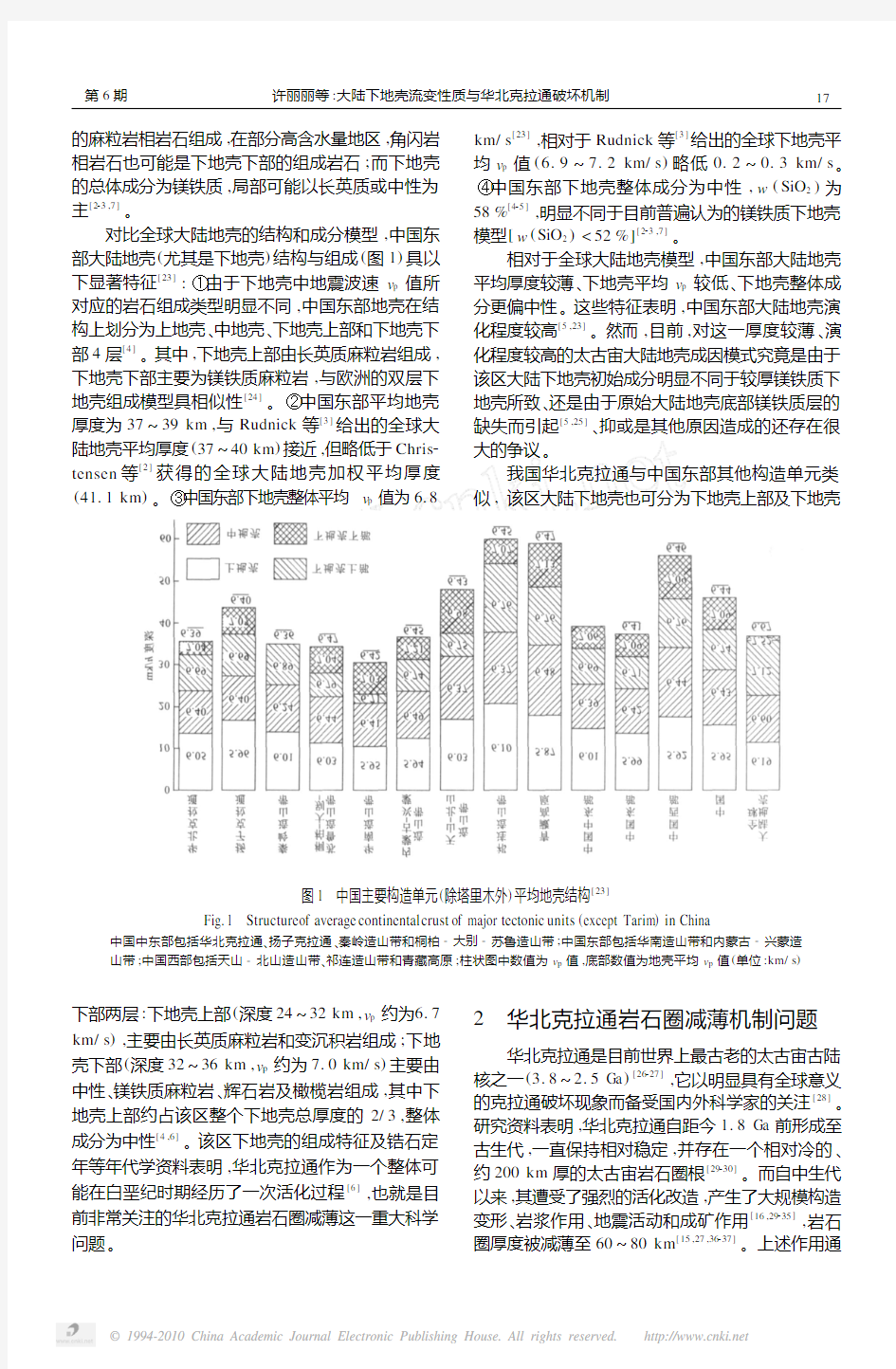

3.1大陆岩石圈流变学结构模型

岩石圈的流变性质是控制岩石圈构造变形的主导因素之一,大陆岩石圈流变学的研究是探索地球各层圈流变结构、了解岩石圈构造变形过程的基础[66267]。自20世纪60年代以来,大陆岩石圈流变学取得了较大进展,理论和应用研究不断深入,大陆深部地壳流变学的研究得到了广泛重视。根据地震资料和初步的高温高压流变实验结果,人们逐步认识到大陆岩石圈在流变学上可能不是单一模式,流变结构具有复杂的分层性,而下地壳流变特性是其中最复杂的层次[11,68]。根据大陆岩石圈各层圈力学强度和黏度的相对强弱,目前提出的大陆岩石圈流变学结构模型主要有3种[69](图2):①“J elly

Sandwich ”(果酱三明治)模型(图22A ),以“弱下地

壳和强地幔”为主要特征,力学强度相对软弱的中-下地壳韧性层夹在相对强的上地壳和岩石圈地幔之间[70271],岩石圈地幔承载地壳板块构造大部分的长期负荷强度。该模型得到了地震震源深度分布方面

的佐证[72273]。②“Cr ème Br^u l ée ”模型(图22B )。根据变形区的地震活动主要集中于地壳中这一观测结果,Maggi 等[74]、J ackson [75276]和Thatcher 等[77]提出大陆下地壳的力学强度可以高于上地幔,大陆岩石圈的强度几乎全部集中于地壳中。Burov 等[78]把这种“强下地壳和弱上地幔”模型称为“Cr ème Br^u l ée ”模型,并且根据推断出的地震层厚度与大陆岩石圈弹性厚度估计值之间的密切关系,认为“Cr ème Br^u l ée ”模型仅在某些特殊地区可能适用,而“J elly Sandwich ”模型更具普遍适用性。③“Ba 2nana Split ”模型(图22C )。B ürgmann 等[69]认为由于不同的应变软化和恢复作用(feedback process )可导致贯穿整个岩石圈的主要地壳断裂带力学强度的降低。因剪切带中矿物颗粒较小,下地壳和上地幔的变形将以扩散蠕变为主,力学强度较低。该模型主要针对板块边界处岩石圈力学强度可能由于各种弱化作用(包括热、流体和应变速率效应)而显著降低的特殊情况。

上述大陆岩石圈流变学结构模型表明,大陆下地壳和上地幔的流变强度存在多样性和不确定性[11]。“J elly Sandwich ”模型尽管是目前较普遍认同的大陆岩石圈流变学结构模型,但大陆岩石圈整体流变性质随其组成、构造演化及区域地质背景的不同而发生明显变化,对于不同时代、不同组成和不同温度条件的大陆岩石圈,其流变强度在横向和垂向上将出现显著差别[10,69,79]。因此,每一种模型的适用性应根据具体的岩石圈结构、组成和温度等条件而定。从目前研究资料来看,大陆岩石圈流变学的横向非均一性和垂向分层性已是不争的事实[67],而对大陆下地壳与岩石圈地幔流变强度的相对强弱仍存在争议,这除了跟大陆地壳成分的非均一性和结构的复杂多样性相关外,水、熔体等流体因素可能是导致流变强度差异的主要原因[11,80]。因此,要结合实际区域进行大陆岩石圈流变强度的研究,这对

探索研究区大陆岩石圈构造变形及揭示其大陆动力

图2 大陆岩石圈流变学结构模型[69]

Fig.2 Rheology structure models through continental lithosphere

A.“J elly Sandwich ”模型;

B.“Cr ème Br^u l ée ”模型;

C.“Banana Split ”模型。A 、B 为位错蠕变,C 为扩散蠕变,应变速率均为10-14s -1

9

1第6期 许丽丽等:大陆下地壳流变性质与华北克拉通破坏机制

学过程具有重要意义。

3.2华北克拉通下地壳流变性质研究现状和存在

问题

对于下地壳流变性质的研究,下地壳物质组成和岩石流变参数及变形机制选取的合理性是关键影响因素之一[81]。前人已经通过地球物理、岩石物理及壳—幔包体等方面的研究,建立了中国东部地壳结构和物质组成模型[23],这为研究该区大陆岩石圈流变结构与性质打下了坚实基础。根据中国东部地区下地壳成分模型,结合高温高压流变学实验数据和地震震源深度分布的综合研究表明:华北地区以中性麻粒岩为主的下地壳上部流变强度相对较弱,而由干基性麻粒岩组成的下地壳下部则具有很高的流变强度[11,81]。前人获得的干的下地壳代表性岩石———辉绿岩和辉长岩流变学实验结果[82284]也表明,干的下地壳流变强度高于中上地壳。而根据地震波速数据和大地热流资料,臧绍先等[66]初步建立了华北地区岩石圈三维流变结构模型,从三维空间上勾画出华北岩石圈流变性质的主要特征为:上地壳上部、中地壳上部、上地幔顶部为高强度层,而上地壳底部、下地壳及岩石圈底部为强度相对较弱的韧性层。按照这一模型,该区下地壳流变强度是整个岩石圈中最低的。Chen等[85]对汉诺坝地区下地壳麻粒岩包体进行的流变学实验研究表明,该区下地壳的流变强度相对较弱。华北克拉通怀安地区瓦窑口下地壳镁铁质麻粒岩地体的高温高压流变学实验结果也指示,该区下地壳的流变强度远低于中上地壳和岩石圈地幔[86],同样支持传统的“J elly Sand2 wich”模型。近年来,杨晓志等[87289]对华北克拉通女山地区和汉诺坝地区地壳深部岩石样品主要组成矿物的结构水含量进行了系统测定及对比研究,并结合两地区的地温分布情况,建立了两地区目前的深部岩石圈流变结构剖面。其结果表明,尽管两地区岩石圈地幔的黏度很接近,但下地壳的黏度却明显不同:女山地区下地壳黏度比岩石圈地幔的黏度低,该区大陆岩石圈结构与“J elly Sandwich”模型很类似;而汉诺坝地区的则相反,大陆岩石圈结构与“Crème Br^u lée”模型很接近[89]。

对华北克拉通下地壳流变强度的研究目前还存在很大的不确定性和争议。大陆下地壳流变性质研究的复杂性是造成对其流变性质认识的不确定性与多样性的主要原因,这主要归因于以下3点:①下地壳成分和结构本身的非均一性[9]。在计算下地壳流变强度时,通常根据不同的物质组成,选择可代替下地壳流变特性或变形机制的矿物和岩石流变参数。对物质组成认识的分歧给下地壳流变研究带来了不确定性。②近30多年来,高温高压实验取得了很多

进展,获得了地壳各层大量矿物和岩石流变学资料,为研究地壳流变性质提供了直接的实验依据。但是,上述研究大部分是围绕天然岩石样品进行的。下地壳的主要组成岩石———麻粒岩是典型的多相矿物集合体岩石,其本身成分复杂,这也直接导致了天然下地壳岩石样品流变学实验结果具有很大的不确定性。在流变学实验中,实验样品的成分、熔体和流体成分及含量等是引起实验结果变化的主要因素[11,81,90]。③实验研究结果表明,微量的熔体和流体就可以导致岩石变形强度和变形机制的巨大变化[91292],而早期针对下地壳岩石的实验研究大多仅简单地考虑不添加水的“干”条件下和添加过量水的“湿”条件下的流变强度[74275,93295],没有考虑实验样品中的结构水对实验结果的影响,实验结果在应用到天然条件下具有很大的局限性,况且我们目前对华北克拉通大陆下地壳部分熔融的条件和产物、流体赋存状态和含量的了解还非常初步[89,96],这也直接导致了我们对华北克拉通大陆下地壳流变性质估计的不确定性。

如前所述,岩石圈流变强度与其物质组成、结构和温度及流体等密切相关,除下地壳物质组成外,目前对华北克拉通大陆下地壳流变性质影响较大的是地壳中的含水量及含水状态,特别是华北克拉通破坏前后下地壳的含水量,这直接影响到对华北克拉通下地壳流变性质和克拉通破坏机制的研究与认识。为更好地把握下地壳的流变性质,必须以华北克拉通下地壳岩石的成分和结构水研究为基础,开展定量的中酸性和基性麻粒岩等下地壳代表性岩石高温高压流变学实验研究。

3.3华北克拉通下地壳流变性质的研究意义

板块构造学说发展至今,其在解释海洋板块的变形和运动等方面显示出优越性,但在大陆板内构造变形和动力学等应用方面仍存在许多问题。大陆岩石圈流变结构的非均一性对于控制大陆岩石圈构造变形的运动学和动力学具有重要意义。大陆动力学作为当前研究的热点之一,深入而细致地开展大陆地壳和岩石圈地幔流变方面的研究,是重新认识大陆岩石圈构造变形的最重要手段和方法,也是研究大陆动力学不可缺少的一个环节,对探讨“造山”、“拆沉”、“滑脱”等构造运动具有重要的约束意义[11,81]。因此,当前必须进一步深入开展岩石圈流变性质的研究工作。

对岩石圈流变性质的描述,主要有流变强度和等效黏度两个参量。流变强度是指在一定应变速率下,岩石圈介质发生流变所需要的最小差异应力;等效黏度是将岩石圈介质比拟为牛顿流体黏度获得的,其主要反映岩石圈介质的流动性质。大陆岩石

02 地质科技情报 2009年

圈流变性质的研究即是探讨岩石圈流变强度和等效黏度的空间分布情况。因此,下地壳流变强度的研究,不仅对认识整个大陆岩石圈流变性质有重要贡献,而且对探明岩石圈改造与破坏机制具有深刻的约束意义。

地壳流变与地壳分层、地温梯度、物质组成及其流变参数和变形机制等具有密切关系,因此,不同构造环境下地壳的流变性质具有明显差别[97]。中国大陆岩石圈流变性质研究已经取得了一定的进展,但不同区域的研究程度却存在很大差异,其中华北地区的研究程度最高。目前关于华北克拉通下地壳和岩石圈地幔具有怎样的流变性质,下地壳与岩石圈地幔是耦合(coupling)还是解耦的(decoupling),这些问题一直困扰人们对华北岩石圈破坏机制的深入认识。莫霍不连续面是岩石圈中最显著的岩石学和力学界面,其附近的榴辉岩质下地壳被认为直接控制着拆沉作用的发生[98],而下地壳的流变性质则对拆沉作用具重要影响[99],壳—幔流变强度和黏度的耦合程度直接决定了“拆”的过程发生的难易程度[58]。目前高温高压实验研究结果揭示,一旦麻粒岩相岩石变为榴辉岩相岩石,则其流变强度和黏度几乎与上地幔干的方辉橄榄岩相当,而明显高于典型的地壳岩石(如镁铁质麻粒岩、长英质麻粒岩和长英质侵入岩等)[1002102]。

如果华北克拉通下地壳的相对流变强度在岩石圈中最低(即“J elly Sandwich”模型),那么大陆下地壳和相变后的榴辉岩质下地壳及岩石圈地幔之间是较容易发生“拆离”作用的,这是拆沉作用发生的前提,而榴辉岩与橄榄岩相比的高密度则决定了拆沉作用中“下沉”的驱动力。榴辉岩要比相同条件下橄榄岩的密度大0.2~0.4g/cm3[3]。来自岩石学、地球化学等方面的资料已证实,古生代华北克拉通岩石圈地幔是亏损的,其应该具有相对软流圈地幔较低的密度,榴辉岩质下地壳(最多厚达几十公里)与岩石圈地幔(华北克拉通古生代岩石圈地幔厚达200km左右)[16]之间较大的厚度差异,决定了榴辉岩质下地壳很难带动大量以贫化橄榄岩为主的低密度岩石圈地幔一起下沉。即使有榴辉岩质下地壳的存在也难以抵消岩石圈地幔的浮力。因此,若华北克拉通下地壳流变性质支持“J elly Sandwich”模型,那么将拆沉作用作为该区岩石圈减薄的主导机制则存在一定的局限性。相反,如果华北克拉通岩石圈地幔流变强度明显弱化,下地壳的流变强度偏高(即“Crème Br^u lée”模型),那么坚硬的榴辉岩质下地壳会相对较容易带动部分岩石圈地幔一起甚至单独穿过软弱的岩石圈地幔而发生拆沉。

综上所述,关于华北克拉通大陆下地壳流变性质的认识对进一步深入研究该区岩石圈破坏机制具有重要的约束意义。

4 展望与思考

稳定的克拉通为何会变得不稳定并遭受破坏?壳—幔耦合与否及其在构造变形中的作用如何?大陆岩石圈流变学作为大陆动力学的理论基础,要回答以上地球动力学的重要问题,需要对地壳和地幔的流变学行为与性质有深刻而详尽的认识[103]。大陆下地壳深埋于地下,华北克拉通破坏作用发生在地球深部,且破坏过程现已完成,人们对二者都难以直接进行观察和研究。地球物理深部探测资料(深地震反射和地震层析成像技术等)可以获得目前深部物质组成和结构等有意义的图像,但这种由间接方法获得的成果往往具有多解性和不确定性。相对而言,现代高温高压实验技术可以在相对真实的温度和压力条件下直接模拟地球深部的温压条件和物质环境,相当于深入地球内部的“放大镜”和“显微镜”。在有效结合岩石学、地球化学和地球物理学研究的基础上,高温高压实验技术是当前我们了解地球深部动力学过程的重要手段之一。为解决华北克拉通破坏机制这一科学问题,我们认为从流变学角度今后主要的研究方向应该是:①加强高温高压流变学实验和物理模拟的研究,目前对华北克拉通岩石圈减薄机制的认识绝大部分是基于岩石学、地球化学、同位素年代学和地球物理观测方法获得的成果,而对于与减薄作用相关的深部物理过程,尤其是深部物质存在状态和流变性质的研究则十分薄弱;

②定量探讨结构水对下地壳流变性质的影响,对下地壳代表性岩石开展傅立叶变换红外光谱的系统测定与分析工作,为有针对性地进行含水条件下岩石高温高压流变学实验研究奠定基础;③研究下地壳强反射的成因及上下两层成分差异的原因,为下地壳乃至大陆地壳的形成与演化提供直接约束。

参考文献:

[1] Holbrook W S,Mooney W D,Christensen N I.The seismic ve2

locity structure of t he deep continental crust[M]∥Fountain D M,Arculus R,Kay R W.Continental lower crust.Amster2 dam:Elsevier,1992:1-34.

[2] Christensen N I,Mooney W D.Seismic velocity structure and

composition of t he continental crust:A global view[J].J ournal of Geophysical Research,1995,100(7):9761-9788.

[3] Rudnick R L,Fountain D M.Nature and composition of t he

continental crust:A lower crustal perspective[J].Reviews of

Geop hysics,1995,33:267-309.

[4] Gao S,Luo T C,Zhang B R,et al.Chemical composition of t he

continental crust as revealed by studies in East China[J].

Geochi mica et Cosmochi mica A cta,1998,62:1959-1975.

12

第6期 许丽丽等:大陆下地壳流变性质与华北克拉通破坏机制

[5] Gao S,Zhang B R,Jin Z M,et al.How mafic is t he lower conti2

nental crust[J].Eart h and Pl anetary Science L etters,1998, 106:101-117.

[6] Liu Y S,Gao S,Jin S Y,et al.Geochemistry of lower crustal

xenolit hs from Neogene Hannuoba Basalt,Nort h China Cra2 ton:Implications for pet rogenesis and lower crustal composi2 tion[J].Geochi mica et Cosmochi mica A cta,2001,65:2589-

2604.

[7] Rudnick R L,Gao https://www.360docs.net/doc/da16574026.html,position of t he continental crust[M]

∥Rudnick R L.T reatise on geochemist ry:T he crust.Oxford: Elsevier2Pergamon,2003:1-64.

[8] Hawkeswort h C J,Kemp A I S.Evolution of t he continental

crust[J].N at ure,2006,443:811-817.

[9] 高山,刘勇胜.大陆地壳深部结构与组成[M]∥郑永飞.化学地

球动力学.北京:科学出版社,1999:168-201.

[10]J ackson J A,Aust rheim H,Mc Kenzie D,et al.Metastability,

mechanical strengt h,and t he support of mountain belt s[J].Ge2 ology,2004,32:625-628.

[11]周永胜,何昌荣.大陆岩石圈流变学研究进展与高温高压流变

实验研究现状[J].地球物理学进展,2004,19(2):246-254. [12]杨晓志,夏群科,樊祺诚,等.大陆岩石圈的流变学性质和矿物

中的水[J].地学前缘,2008,15(3):96-112.

[13]Fan W M,Menzies M A.Destruction of aged lower lit hosphere

and accretion of ast henosphere mantle beneat h eastern China [J].Geotectonica Metallogenia,1992,16:171-180.

[14]Griffin W L,OπReilly S Y,Ryan C https://www.360docs.net/doc/da16574026.html,position and t hermal

structure of t he lit hosphere beneat h Sout h Africa,Siberia and China:Proton microprobe studies[C]∥Anon.A bst ract of t he international sy m posi um on Cenozoic volcanic rocks and deep2 seated xenolit hs of China and its envi rons.Beijing:[s.n.], 1992:65-66.

[15]Menzies M A,Fan W M,Zhang M.Palaeozoic and Cenozoic

lit hoprobe and t he loss of>120km of Archean lit hosphere,Si2 no2K orean craton,China[M]∥Prichard H M,Alabaster T, Harris N B W,et al.M agmatic p rocesses and plate tectonic.

London:Geological Society Special Publications,1993:71-

81.

[16]Griffin W L,Zhang A D,O’Reilly S Y,et al.Phanerozoic evo2

lution of t he lit hosphere beneat h t he Sino2K orean craton[M]∥Flower M F J,Chung S L,Lo C H,et al.M antle d y namics and plate interactions in East A sia:Geod y namics series.Wash2 ington D C:American Geophysical Union,1998:107-126. [17]Menzies M A,Xu Y G.Geodynamics of t he Nort h China Cra2

ton[M]//Flower M F J,Chung S L,Lo C H,et al.M antle D y2 namics and Plate I nteractions in East A sia:Geod y namics S e2 ries.Washington D C:American Geophysical Union,1998:155

-165.

[18]吴福元,葛文春,孙德有,等.中国东部岩石圈减薄研究中的几

个问题[J].地学前缘,2003,10(3):51-60.

[19]周新华,张宏福.中生代华北岩石圈地幔高度化学不均一性与

大陆岩石圈转型[J].地球科学:中国地质大学学报,2006,31

(1):8-13.

[20]邓晋福,苏尚国,刘翠,等.关于华北克拉通燕山期岩石圈减薄

的机制与过程的讨论:是拆沉,还是热侵蚀和化学交代?[J].

地学前缘,2006,13(2):105-119.

[21]Durrheim R J,Mooney W D.Archean and Proterozoic crustal

evolution:Evidence from crustal seismology[J].Geolog y,

1991,19:606-609.

[22]Mooney W D,Meissner R.Multigenetic origin of crustal reflec2

tivity:A review of seismic reflection profiling of t he continental lower crust and Moho[M]∥Fountain D M,Arculus R,Kay R W.Continental lower crust.Amsterdam:Elsevier,1992:45-

80.

[23]高山,骆庭川,张本仁,等.中国东部地壳的结构和组成[J].中

国科学:D辑,1999,29(3):204-213.

[24]Wedepohl K H.The composition of t he continental crust[J].

Geochi mica et Cosmochi mica A cta,1995,59:1217-1232. [25]Niu F L,James D E.Fine structure of t he lowermost crust be2

neat h t he Kaapvaal craton and it s implications for crustal for2 mation and evolution[J].Eart h and Planetary S cience L etters, 2002,200:121-130.

[26]Liu D,Nut man A P,Compston W,et al.Remnant s of>3800

Ma crust in t he Chinese part of t he Sino2K orean craton[J].Ge2 ology,1992,20:339-342.

[27]Fan W M,Zhang H F,Baker J,et al.On and off t he Nort h Chi2

na Craton:Where is t he Archean keel?[J].J ournal of Pe2 t rolog y,2000,41:933-950.

[28]高山,章军锋,许文良,等.拆沉作用与华北克拉通破坏[J].科

学通报,2009,54(14):1962-1973.

[29]Xu Y G.Thermo2tectonic destruction of t he Archean lit hos2

pheric keel beneat h eastern China:Evidence,timing and mecha2 nism[J].Physics and Chemist ry of t he Eart h,2001,26:747-

757.

[30]Gao S,Rudnick R L,Carlson R W,et al.Re2Os evidence for re2

placement of ancient mantle lit hosphere beneat h t he Nort h China Craton[J].Eart h and Planetary S cience L etters,2002, 198:307-322.

[31]范蔚茗,Menzies M A.中国东部古老岩石圈下部的破坏和软

流圈地幔的增生[J].大地构造与成矿学,1992,16:171-180.

[32]邓晋福,莫宣学,赵海玲,等.中国东部岩石圈根/去根作用与大

陆“活化”[J].现代地质,1994,8(3):349-356.

[33]邓晋福,苏尚国,赵海玲,等.华北地区燕山期岩石圈减薄的深

部过程[J].地学前缘,2003,10(3):41-50.

[34]Wu F Y,Walker R J,Yang Y H,et al.The chemical2temporal

evolution of lit hospheric mantle underlying t he Nort h China Craton[J].Geochi mica et Cosmochi mica A cta,2006,70:5013 -5034.

[35]Gao S,Rudnick R L,Xu W L,et al.Recycling deep cratonic

lit hosphere and generation of intraplate magmatism in t he Nort h China Craton[J].Eart h and Planet ary S cience L etters, 2008,270:41-53.

[36]郑建平.中国东部地幔置换作用与中新生代岩石圈减薄[M].

武汉:中国地质大学出版社,1999.

[37]Rudnick R L,Gao S,Ling W L,et al.Petrology and geochemis2

try of spinel peridotite xenolit hs from Hannuoba and Qixia, Nort h China Craton[J].L it hos,2004,77:609-637.

[38]陈国达.中国地台“活化区”的实例并着重讨论华夏古陆问题

[J].地质学报,1956,36(3):239-272.

[39]Zhou X H,Armstrong R L.Cenozoic volcanic rocks of eastern

China2secular and geographic trend in chemistry and strontium isotopic composition[J].Eart h and Planetary S cience L etters, 1982,58:301-329.

[40]鄂莫岚,赵大升.中国东部新生代玄武岩及深源岩石包体[M].

北京:科学出版社,1987.

22 地质科技情报 2009年

[41]池际尚.中国东部新生代玄武岩及上地幔研究[M].武汉:中国

地质大学出版社,1988.

[42]吴福元,徐义刚,高山,等.华北岩石圈减薄与克拉通破坏研究

的主要学术争论[J].岩石学报,2008,24(6):1145-1174. [43]徐义刚.岩石圈的热-机械侵蚀和化学侵蚀与岩石圈减薄[J].

矿物岩石地球化学通报,1999,18:1-5.

[44]Zhai M G,Fan Q C,Zhang H F,et al.Lower crustal processes

leading to Mesozoic lit hospheric t hinning beneat h eastern Nort h China:Underplating,replacement and delamination[J].

L it hos,2007,96:36-54.

[45]高山,金振民.拆沉作用(delamination)及其壳-幔演化动力学

意义[J].地质科技情报,1997,16(1):1-9.

[46]Gao S,Rudnick R L,Yuan H L,et al.Recycling lower conti2

nental crust in t he Nort h China Craton[J].N at ure,2004,432: 892-897.

[47]Rudnick R L.Making continental crust[J].N at ure,1995,378:

571-578.

[48]Nelson K D.Are crustal t hickness variation in old mountain

belt s like t he Appalachians a consequence of lit hospheric de2 lamination?[J].Geolog y,1992,20:498-502.

[49]郑建平,余淳梅,路凤香,等.华北东部大陆地幔橄榄岩组成、年

龄与岩石圈减薄[J].地学前缘,2007,14(2):87-97.

[50]周新华.中国东部中、新生代岩石圈转型与减薄研究的若干问

题[J].地学前缘,2006,13(2):50-64.

[51]Zhang H F.Transformation of lit hospheric mantle t hrough

peridotite2melt reaction:A case of Sino2K orean Craton[J].

Eart h and Planet ary S cience L etters,2005,237:768-780. [52]Tang Y J,Zhang H F,Y ing J F.Ast henosphere2lit hospheric

mantle interaction in an extensional regime:Implication from t he geochemist ry of Cenozoic basalt s from Taihang Mountains, Nort h China Craton[J].Chemical Geolog y,2006,233(3-4): 309-327.

[53]Niu Y L.Generation and evolution of basaltic magmas:Some

basic concept s and a new view on t he origin of Mesozoic2Ceno2 zoic basaltic volcanism in eastern China[J].Geological J ournal of China Universities,2005,11(1):9-46.

[54]Rat schbacher L,Hacker B R,Webb L E,et al.Exhumation of

t he ultrahigh2pressure continental crust in east central China: Cretaceous and Cenozoic unroofing and t he Tan2Lu fault[J].

J ournal of Geophysics Research,2000,105:13303-13338.

[55]Liu M,Cui X J,Liu F T.Cenozoic rifting and volcanism in east2

ern China:A mantle dynamic link to t he Indo2Asian collision?

[J].Tectonop hysics,2004,393:29-42.

[56]Wilde S A,Zhou X H,Nemchin A A,et al.Mesozoic crust–

mantle beneat h t he Nort h China Craton:A consequence of t he dispersal of G ondwanaland and accretion of Asia[J].Geolog y, 2003,31:817-820.

[57]Xu W L,G ao S,Wang Q H,et al.Mesozoic crustal thickening of

the eastern North China Craton:Evidence from eclogite xenoliths and petrologic implications[J].Geology,2006,34:721-724. [58]J ull M,Kelemen P B.On t he conditions for lower crustal con2

vective instability[J].J ournal of Geop hysical Research,2001, 106:6423-6446.

[59]L ustrino M.How t he delamination and detachment of lower

crust can influence basaltic magmatism[J].Eart h-S cience Re2 views,2005,72:21-38.

[60]Anderson D L.Speculations on t he nature and cause of mantle

heterogeneity[J].Tectonop hysics,2006,416:7-22.

[61]Xu J F,Shinjo R,Defant M J,et al.Origin of Mesozoic adakitic

intrusive rocks in t he Ningzhen area of east China:Partial melting of delaminated lower continental crust[J].Geolog y, 2002,30:1111-1114.

[62]张旗,金惟俊,王元龙,等.大陆下地壳拆沉模式初探[J].岩石

学报,2006,22(2):265-276.

[63]Percival J A,Pysklywec R N.Are Archean lit hospheric keels

inverted?[J].Eart h and Planetary S cience L etters,2007, 254:393-403.

[64]Meissner R,Mooney W.Weakness of t he lower continental

crust:A condition for delamination,uplift and escape[J].Tec2 tonophysics,1998,296:47-60.

[65]嵇少丞,王茜,许志琴.华北克拉通破坏与岩石圈减薄[J].地质

学报,2008,82(2):174-193.

[66]臧绍先,李昶,宁杰远,等.华北岩石圈三维流变结构的一种初

步模型[J].中国科学:D辑,2002,32(7):588-597.

[67]刘绍文,王良书,李成.大陆岩石圈流变学研究进展[J].地球物

理学进展,2007,22(4):1209-1214.

[68]魏荣强,臧绍先.大陆岩石圈流变结构研究进展及存在问题

[J].地球物理学进展,2007,22(2):359-364.

[69]Bürgmann R,Dresen G.Rheology of t he lower crust and upper

mantle:Evidence from rock mechanics,geodesy,and field ob2 servations[J].A nnual Review of Eart h and Planetary Sci2 ences,2008,36:531-567.

[70]Brace W F,K ohlstedt D L.Limit s on lit hospheric stress im2

posed by laboratory experiment s[J].J ournal of Geop hysics Research,1980,85:6248-6252.

[71]K ohlstedt D L,Evans B,Mackwell S J.Strengt h of t he lit ho2

sphere:Constraint s imposed by laboratory experiment s[J].

J ournal of Geop hysics Research,1995,100:17587-17602.

[72]Chen W P,Molnar P.Focal dept hs of int racontinenta1and in2

traplate eart hquakes and t heir implications for t he t hermal and mechanical properties of t he lit hosphere[J].J ournal of Geo2 p hysics Research,1983,88:4183-4214.

[73]Chen W P,Yang Z H.Eart hquakes beneat h t he Himalayas and

Tibet:Evidence for st rong lit hospheric mantle[J].S cience, 2004,304:1949-1952.

[74]Maggi A,J ackson J,Mc Kenzie D,et al.Eart hquake focal

dept hs,effective elastic t hickness,and t he st rengt h of t he con2 tinental lit hosphere[J].Geology,2000,28:495-498.

[75]Jackson J A.Strength of the continental lithosphere:Time to aban2

don the jelly sandwich?[J].GS A Today,2002,12:4-10. [76]Jackson J A.Faulting,flow and the strength of the continental lith2

osphere[J].International Geology Review,2002,44:39-61. [77]Thatcher W,Pollitz F F.Temporal evolution of continental

lit hospheric strengt h in actively deforming regions[J/OL].

GS A Today,2008,18:4-11,doi:10.1130/GSA T01804–5A.1.

[78]Burov E B,Watt s A B.The long2term strengt h of continental

lit hosphere:“J elly Sandwich”or“Crème Br^u lée”?[J].GS A Today,2006,16:4-10.

[79]Alfonso J C,Ranalli G.Crustal and mantle strengt hs in conti2

nental lit hosphere:Is t he jelly sandwich model obsolete?[J].

Tectonophysics,2004,394:221-232.

[80]周永胜,何昌荣,李海军.熔体的形态与分布特征对岩石流变的

影响[J].地学前缘,2008,15(3):273-278.

32

第6期 许丽丽等:大陆下地壳流变性质与华北克拉通破坏机制

[81]周永胜,何昌荣.地壳主要岩石流变参数及华北地壳流变性质

研究[J].地震地质,2003,25(1):109-122.

[82]Mackwell S J,Zimmerman M E,K ohlstedt D L.High2tempera2

ture deformation of dry diabase wit h application to tectonics on Venus[J].J ournal of Geop hysics Research,1998,103:975-

984.

[83]金淑燕,孙天泽,徐实昆,等.辉绿岩脆-塑性变形转化的高温

高压实验研究[J].地球科学:中国地质大学学报,2000,25(6): 565-572.

[84]何昌荣,周永胜,桑祖南.四川攀枝花辉长岩半脆性-塑性流变

的实验研究[J].中国科学:D辑,2002,32(9):717-726. [85]Chen X D,Lin C Y,Shi L B.Rheology of t he lower crust be2

neat h t he nort hern part of Nort h China:Inferences from lower crustal xenolit hs from Hannuoba basalt s,Hebei Province,Chi2 na[J].S cience China S eries D:Eart h Science,2007,50(8): 1128-1141.

[86]Wang Y F,Zhang J F,Jin Z M,et al.Rheology of Mafic granu2

lite at high pressure and temperature:Implications for crust2 mantle interactions[C]∥Eos Trans.A merican Geophysical U2 nion,Fall Meeting S up plement,2008,89:abst ract#V31C.[S.

l.]:[s.n.],2008:2153.

[87]杨晓志,夏群科,盛英明,等.安徽女山下地壳麻粒岩包体中的

水:红外光谱分析[J].岩石学报,2005,21(6):1669-1676. [88]杨晓志,夏群科,樊祺诚,等.华北新太古代和中生代大陆下地

壳中的水:以汉诺坝地区为例[J].地球化学,2007,36(2):120 -138.

[89]Yang X Z,Xia Q K,Deloule E,et al.Water in minerals of t he

continental lit hospheric mantle and overlying lower crust:A comparative study of peridotite and granulite xenolit hs from t he Nort h China Craton[J].Chemical Geolog y,2008,256(1-

2):33-45.

[90]周永胜,何昌荣,黄晓葛,等.基性岩流变的复杂性与成分对岩

石流变影响的实验研究[J].地学前缘,2009,16(1):76-87. [91]Jin Z M,Green H W II,Zhou Y i.Melt topology in partially

molten peridotite during ductile deformation[J].N at ure,1994,

372:164-167.

[92]Zhang J F,Green H W II,Bozhilov K,et al.Faulting induced

by precipitation of water at grain boundaries in hot subducting oceanic crust[J].N at ure,2004,428:633-636.

[93]Wilks K R,Carter N L.Rheology of some continental lower

crustal rocks[J].Tectonop hysics,1990,182:57-77.

[94]Ross J V,Wilks K R.Effect s of a t hird phase on t he mechanical

and microstructural evolution of a granulite[J].Tectonop hys2 ics,1995,241:303-316.

[95]Ross J V,Wilks K R.Microstructure development in an experi2

mentally sheared ort hopyroxene granulite[J].Tectonop hysics, 1996,256:83-100.

[96]杨晓志,夏群科,Deloule E,等.麻粒岩中的水对大陆下地壳性

质和演化的启示[J].自然科学进展,2007,17(2):148-162. [97]Meissner R.Fault s and folds,fact and fiction[J].Tectonop hys2

ics,1996,264:279-293.

[98]Kukkonen I T,Kuusisto M,Lehtonen M,et al.Delamination of

eclogitized lower crust:Control on t he crust2mantle boundary in t he central Fennoscandian shield[J].Tectonop hysics,2008, 457:111-127.

[99]Schott B,Schmeling H.Delamination and detachment of a

lit hospheric root[J].Tectonop hysics,1998,296:225-247. [100]Jin Z M,Zhang J F,Green H W II,et al.Eclogite rheology:Im2 plications for subducted lit hosphere[J].Geology,2001,29:667 -670.

[101]Zhang J F,Green H W II.Experimental investigation of eclo2 gite rheology and fabrics at high pressure[J].J ournal of Met2 amorphic Geology,2007,25:97-115.

[102]Zhang J F,Wang Y F,Jin Z M,et al.Viscosity profile of t he cratonic lit hosphere of Eastern China and it s implications for craton reactivation[C]∥Eos Trans.A merican Geophysical U2 nion,Fall Meeting S up plement,2008,89:abstract#V31.[S.

l.]:[s.n.],2008:2154.

[103]许志琴,李廷栋,杨经绥,等.大陆动力学的过去、现在和未来———理论与应用[J].岩石学报,2008,24(7):1433-1444.

Rheological Properties of the Continental Low er Crust and Destruction Mechanism of the North China Craton

XU Li2li a,ZHAN G J un2feng b,c

(a.Grad uate S chool;b.Facult y of Eart h S ciences;c.S t ate Key L aboratory of Geological

Processes and M i neral Resources,Chi na Universit y of Geosciences,W uhan430074,Chi na)

Abstract:This paper gives an overview of t he basic feat ures of t he st ruct ure and composition of t he conti2 nental crust in East China.It summarizes t he dest ructio n of t he Nort h China Craton and it s mechanisms, t he hot topic for geodynamic community in t he literat ure.By comparing different rheological st ruct ures of continental lit ho sp here,t he significance of rheological p roperties of continental lower crust is emp hasized for understanding t he dest ructio n mechanism of t he Nort h China Craton.It is suggested t hat fine rheologi2 cal experiment s at high pressure and temperat ure and quantitative hydroxyl analyses are important for sol2 ving t he dest ruction mechanism p uzzle.

K ey w ords:continental lower crust;rheological p roperty;Nort h China Craton;craton dest ruction;delamina2 tion

42 地质科技情报 2009年

塔里木海相克拉通盆地研究

论 文 第52卷 增刊Ⅰ 2007年9月 塔里木盆地海相成因天然气的两种聚集模式 王红军① 赵文智① 胡国艺② 胡剑风③ (① 中国石油勘探开发研究院, 北京100083; ② 中国石油勘探开发研究院廊坊分院, 廊坊065000; ③ 中国石油塔里木油田分公司研究院, 库尔勒841000. E-mail: whj@https://www.360docs.net/doc/da16574026.html, ) 摘要 塔里木盆地台盆区发现的和田河气田、轮古东气田、塔中气田属于海相成因天然气藏, 气源来自寒武系烃源岩. 模拟实验表明, 滞留于烃源岩内的分散可溶有机质晚期裂解成气, 是海相天然气的主要成因. 分散可溶有机质裂解气通过两种方式聚集成藏, 一种是在晚期构造运动强烈的断裂带上一次成藏, 形成和田河典型的干气气藏气田; 另一种是在轮南和塔中继承性隆起带上形成的凝析气藏, 通过裂解气与原油的混合模拟实验证实, 是由于这些隆起带上早期发生过大规模的原油聚集, 晚期分散可溶有机质裂解气对古油藏充注混合后形成的. 关键词 塔里木盆地 海相 天然气 成因 裂解 成藏 2006-12-20收稿, 2007-05-08接受 国家重点基础研究发展计划项目(编号: 2001CB209100)资助 塔里木海相克拉通盆地天然气藏具有相似的气源成因, 天然气乙烷、碳同位素值轻于?28‰, 表明其来源于寒武系烃源岩 [1~4] . 寒武系烃源岩目前实测R o 值达到 1.9%~3.3%, 属于高-过成熟演化阶段. 对海相Ⅰ, Ⅱ型干酪根成烃演化的研究表明, 原始母质结构决定这类烃源岩在成熟阶段主要以生油为主, 高- 过成熟阶段以液态烃裂解成气为主[5]. 赵文智等人[6]最近提出有机质“接力成气”模式, 重点研究了滞留于烃源岩内的分散可溶有机质在高-过成熟演化阶段的成气时机与潜力评价问题, 指出在中国一些海相盆地中, 广泛分布着中低有机质丰度的烃源岩. 如塔里木盆地寒武系烃源岩, 分布面积很大, 但总体上有机质丰度TOC = 1.0%左右, 与国外海相盆地烃源岩差别很大. 这类烃源岩排液态烃效率在40%~60%之间, 大量液态烃滞留于烃源岩内部, 在高-过成熟阶段发生裂解成气. 从机理上回答了高-过成熟烃源岩生气潜力的问题, 对于开辟新的勘探领域具有重要的理论指导价值. 本文遵循有机质“接力成气”的思想, 选择塔里木盆地海相成因天然气藏进行实例研究, 论证了分散可溶有机质成气的现实性, 并通过进一步的天然气与原油混合实验, 建立了天然气聚集的两种模式, 以期对克拉通盆地天然气勘探潜力评价提供可借鉴的依据. 1 典型海相成因天然气藏的基本特征 塔里木盆地已发现和田河、塔中、轮古东、英南 2、满东1等一批海相成因天然气(田)藏和含气构造 (图1). 天然气主要赋存于古生界奥陶系碳酸盐岩和志留系碎屑岩中. 塔中和塔北隆起奥陶系气(田)藏的圈闭类型以大型古隆起上的(潜山)背斜圈闭和斜坡区的礁滩体岩性圈闭为主, 为凝析气藏; 巴楚隆起和田河气藏圈闭类型以奥陶系风化壳以及石炭系构造地层圈闭为主, 为干气藏; 北部凹陷满东1气藏属志留系砂岩背斜圈闭类型, 为湿气藏. 和田河气田位于巴楚隆起玛扎塔格断裂带上, 构造型圈闭, 储层为石炭系生屑灰岩奥陶系碳酸盐岩风化壳. 探明储量超过600×108 m 3, 是目前发现的台盆区最大的气田. 天然气组分中甲烷含量74.6%, 乙烷以上重烃含量1.2%, 非烃气体含量24.2%, 表现为干气气藏. 甲烷、碳同位素值?37.6‰, 乙烷、碳同位素值?37.2‰. 储层中仅发育一期与气态烃共生的流体包裹体, 均一温度75~90℃, 与目前储层实际地温相当, 反映天然气是晚期充注圈闭成藏的[7,8]. 轮古东奥陶系气藏位于轮南凸起东部, 属于构造-岩性圈闭, 储层为奥陶系颗粒灰岩. 探明储量近300×108 m 3. 天然气组分中甲烷含量84.5%, 乙烷以上重烃含量7.2%, 非烃气体含量8.3%, 表现为凝析气藏. 甲烷、碳同位素值?33.8‰, 乙烷、碳同位素值?32.5‰. 储层中发育三期与烃类共生的流体包裹体, 均一温度为67~95℃及104~115℃的包裹体反映加里东晚期与喜山期储层地层温度, 代表早期两次液态烃的充注成藏. 均一温度为136~142℃的包裹体与气

这些斩获国家科技大奖的科研成果能干啥

这些斩获国家科技大奖的科研成果能干啥 中共中央、国务院1月8日上午在北京举行国家科学技术奖励大会。华北克拉通破坏、冻土与寒区工程、激光钕玻璃、电能表智能化计量检定……这些对普通人而言深奥难懂的科技词汇频频出现在奖励大会现场。新华社记者为你揭秘获得2021年国家科技大奖的科研成果对生产和生活将产生哪些影响。 克拉通破坏理论解密 地球科学百年难题 克拉通是什么?克拉通是地球上最古老的陆块,缺乏明显的火山活动和大地震,因此,传统上认为克拉通是稳定的。 华北克拉通怎么了?华北克拉通发生了大规模的火山活动和大地震,即丧失了稳定性。这是目前经典板块构造理论所不能解释的重大地质现象。 克拉通为什么会失去稳定性?这一根本问题一直悬而未决,是困扰地球科学家近百年的难题。针对这一难题,中国科学院地质与地球物理研究所通过“华北克拉通破坏项目”的深入研究发现,造成这一重大地质现象的根本原因是克拉通破坏。 “想认识地球的整体,需要一个切入点,华北就是一个切入点。”“克拉通破坏项目”带头人、中国科学院地质与地球物理研究所研究员朱日祥称,“我们的团队历经20年的艰苦研究,通过区域性问题,认识到了地球大陆板块的生死演变过程,了解了大陆演化的过程。” “华北克拉通破坏”获得2021年度国家自然科学奖二等奖。朱日祥介绍,该项目建立了克拉通破坏理论,发现了全球大陆演化的普遍规律,发展了板块构造理论。该项目是以区域实例研究全球大陆演化的典范,使“华北克拉通破坏”这一区域性科学问题成为全球性的研究热点,引领了大陆演化研究的方向,提升了中国固体地球科学的国际影响力。

立足高原,破解冻土难题 冻土,一种含冰的特殊土体。冻结时,它坚固到可以作为建筑物基础;融化时,它就像一团稀泥,完全丧失承载力。 冻土的这种特性让寒区工程成为一项世界性难题。由于破解了相关研究难题,2021年度国家科技进步奖(创新团队)被中国科学院寒区旱区环境与工程研究所冻土与寒区工程研究创新团队夺得。团队学术带头人程国栋院士说,中国是世界第三冻土大国,且主要为高海拔冻土,温度接近零度,很不稳定。 作为世界上海拔最高、在冻土上路程最长的高原铁路,青藏铁路至今保持着全球在冻土区跑得最快的铁路纪录,这背后离不开程国栋团队持续几十年的耕耘。 “发扬‘牦牛精神’,把SCI文章写在祖国的高寒大地上。”程国栋和团队立足高原,提出的“冷却路基”筑路技术和设计参数,解决了青藏铁路冻土相关的关键技术问题。青藏铁路安全运营12年来,路基稳定,列车时速达到100公里。《自然》杂志评价这项研究成果“具有重要的里程碑意义”,美国的一份研究报告将青藏铁路列为多年冻土区最好的铁路工程实践。 另外,程国栋和团队还解决了我国寒区其他重大工程的相关科技问题。研发的多年冻土区宽幅沥青路面条件下复合冷却路基调控关键技术,为哈大高铁、兰新高铁等重大工程提供了重要理论与技术支撑。 “‘一带一路’又一次给冻土和寒区工程提供了发展机遇,也提出了挑战。”程国栋相信,未来国家的冻土和寒区工程需求依然强劲,相关技术研究大有用武之地。 激光钕玻璃激光器的“心脏” 我们都听说过激光和玻璃,可什么是激光钕玻璃?激光钕玻璃是一种含有稀土发光离子——钕离子的特殊玻璃,它可以在一定条件下产生激光或放大激光能量,是激光器的“心脏”,也是目前人类所知的地球上能够输出最大能量的激光工作介质。 数千片大口径激光钕玻璃在特殊装置中,可以将微不足道的激光

华北克拉通古老岩石圈地幔的多次地_省略_来自金伯利岩中橄榄岩捕虏体的启示_路凤香

华北克拉通古老岩石圈地幔的多次地质事件:来自金伯利岩中橄榄岩捕虏体的启示* 路凤香 L U Feng X iang 中国地质大学地球科学学院,武汉430074 Facult y o f Ea rt h S cie n ce,C hina Un iversit y of G eosciences,W uhan430074,C hina 2010-03-24收稿,2010-06-08改回1 Lu FX120101M u ltip l e-geo l ogica l even ts of an cien t lithos ph er ic mantle ben eath N orth Ch ina craton:A s inferred fro m p er i dotite xenolith s i n k i m berlite1A cta Petrol og ica S i n ica,26(11):3177-3188 Abstrac t Two piece o f serpenti nized garne t per i do tite m antle x enoliths w it h sheared-deforma ti on tex ture en trai ned i n ki m be rli te fro m M engy i n have been st udied i n t h is paper1T hree k i nds o f pyroxenes represen ted three g eo log ica l events o f litho spheric m antl e are recognized1F rom ea rl y t o late they are:(1)euhedral d i opsite(P y)i nclus i ons in garne t;(2)irregu l ar coarse g ra i n enstatites(Py1); (3)o rienta ted tabular enstatites w it h reacti on r i m(Py2)1Py have re l ative high N a 2O,A l 2 O 3 ,and l ow M g#(0191),C a O,i m ply i ng tha t Py and the host m antle peridotite hav e not been undergone t he stronger m e lti ng events dur i ng tha t ti m e1It is possible that the Py w as the crysta lli zed products from/m ag m a sea0i n initial stage ofm antl e evo luti on1Py2cutti ng across P y1occur i n hand spec i m en and thi n secti on i nd i cati ng t hat Py1for m ed ea rl y then Py21Py1s have higher C r(669@10-6~9503@10-6),N i(1941@10-6~4750@ 10-6)conten ts and M g#rati o(0191~0194),however t he C r(725@10-6~1926@10-6),N i(902@10-6~2989@10-6)and M g#ra ti o(0188~0190)i n Py2s are lo w er then that i n P y1s sho w i ng the Py1w it h an orig i n as a refracto ry resi due o f partia lm elti ng1 In con trast,Py2s are t he reac ti on products o f re fractory m antle perido tite-m elt wh ich derived from asthenosphere1T he sheared/ defor m a tion and m etasoma ti zed events we re happened after o r as sam e as t he reacti on event1In ter m s o f ma jor ele m ent,the re fractory deg rees of Py1s a re higher t han that of P y2s1In th i s paper/reverse evo l ution0trend of m antle componen t is ca lled1It m ay be po ssi b le tha t the pe ri dotite-m elt reac tion not only occur in M esozo i c-Cenozo ic but a lso i n anc ient lit hospher ic m an tle even i n who le mantle evo l ution h i story1Compared w ith pub lished data fo r ages re l ative to m antl e,the ages o f Py,Py1s and P y2s m ay have esti m ably> 318G a,215G a/114~113G a,and019~017G a respec tive l y1T he ag e of ano t her carbonated perido tite xenolit h w it h sheared/ defor m a tion tex ture sa m pled from Fux ian ki m be rli te m ay be as same as P y21 K ey word s M agm a sea;R efractory resi due o f partia lm elti ng;P eridotite-m elt reac ti on;R ev erse evo luti on 摘要本文提供的两件蒙阴岩区金伯利岩中的蛇纹石化石榴石橄榄岩捕虏体,整体发育剪切-变形结构,其中的辉石有三种类型,代表了三次地质事件,他们是:(1)石榴石中的自形单斜辉石包裹体P y;(2)粗粒不规则形状的斜方辉石Py1;(3)具反 应边及定向排列的斜方辉石P y2。P y具有高N a 2O和A l 2 O 3, 及低M g#和CaO的特征,暗示所赋存的橄榄岩未遭受过明显的熔 融作用。推测Py为早期阶段地幔/岩浆海0结晶时被石榴石包裹的矿物。在手标本及薄片中普遍见到P y2切过Py1,表明Py1形成早于P y2。P y1的Cr(669@10-6~9503@10-6),N i(1941@10-6~4750@10-6)含量和M g#(0191~0194)比值较高,而Py2中的C r(725@10-6~1926@10-6),N i(902@10-6~2989@10-6)和M g#(0188~0190)值较低,说明P y1是早期经部分熔融的橄榄岩耐熔残余中的顽火辉石残留。相反,Py2可能是软流圈来源的熔体与耐熔橄榄岩反应的结果。剪切/变形以及交代事件则发生于上述反应之后或者与之同时。依据主元素特征,较早的Py1的耐熔程度反而高于Py2,本文称之为地幔组成的/逆向演化0。看来,这种逆向成分演化不仅发生在中新生代,而且也发生于古老地幔,甚至是贯穿于整个地幔演化的历史时期。与已发表的有关地幔形成年龄的资料对比,Py、Py1和Py2的年龄估计分别是>318G a,215G a/114~113G a和019~ 017G a。另外1件碳酸盐化橄榄岩捕虏体,采自复县金伯利岩,具有明显的剪切-变形结构,最终形成时间可能与P y2接近。关键词岩浆海;部分熔融的耐熔残余;橄榄岩-熔体反应;逆向演化 中图法分类号P5881125 1000-0569/2010/026(11)-3177-88A cta P etro log ica Sinica岩石学报 *本文受国家自然科学基金项目(90714008)资助. 第一作者简介:路凤香,女,1935年生,教授,岩石学专业,E-m a i:l lufx131@163.co m

高考专题强化训练:地壳运动规律

高考专题强化训练:地壳运动规律 一、选择题,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合要求的。 伯利兹蓝洞的形成主要与海平面变化和近岸存在大片石灰岩区域有关,其形成于海平面较低的冰川时期,后期由海水涌入形成。下图示意伯利兹蓝洞的景观,完成1~2题。 1.伯利兹蓝洞形成的主要作用足 A. 冰川侵蚀 B. 流水侵蚀 C. 地壳下沉 D. 火山喷发 2.在伯利兹蓝洞形成刚期,全球 A. 生物多样性减少 B. 地壳运动更为活跃 C. 陆地面积从小变大 D. 气温由低到高 答案:1.B 2.D 【解析】 1.根据材料,在冰川时期,海平面低,近岸地区存在大片的石灰岩地区。后海水涌入形成伯利兹蓝洞,形成的主要作用是流水侵蚀,B对。冰川侵蚀不是主要作用,A错。与地壳下沉、火山喷发无关,C、D错。 2.在伯利兹蓝洞形成初期,是由冰川时期开始,海平面低,后海平面升高,全球气温由低到高,D对。生物多样性由少到多,A错。冰川时间气温低,应与地壳运动弱相关,B错。随着蓝洞形成,陆地面积从大变小,C错。 “尖峰石阵”是澳大利亚西南部南邦国家公园(南纬30°附近)的一种著名石灰岩景观。石灰岩由海洋中的贝壳演变而成。在太古时代,那里被森林覆盖。从海边吹来的沙逐渐形成沙地,将森林淹埋,在原始森林枯萎、大地被风化后,沙沉下去了,残存在根须间的石灰岩就像塔一样被遗留了下来。下图为南邦国家公园“尖峰石阵”景观图。据此回答3~4题。

3. “尖峰石阵”形成的过程是() A.海水沉积、板块运动、风力沉积、风力侵蚀 B.海水沉积、板块运动、风力侵蚀、风力沉积 C.板块运动、海水沉积、风力沉积、风力侵蚀 D.风力沉积、海水沉积、板块运动、风力侵蚀 4. “尖峰石阵”风力沉积最显著的季节是澳大利亚的( ) A.春季B.夏季C.秋季D.冬季 解析:3.A 4.D 3. 结合材料可知,“尖峰石阵”是石灰岩景观,石灰岩是海洋沉积物形成的,后经过板块运动上升到海平面以上,海风将沙子吹到该地,沙子沉积后形成沙地并淹埋森林,经风化后沙沉下去,出露的石灰岩经风力侵蚀形成石柱,从而形成“尖峰石阵”。 4. 结合材料可知,沙子主要来源于海边,该地位于30°S附近的澳大利亚西南部,南半球冬季气压带、风带位置偏北,此时受盛行西风的影响,风力沉积作用最明显。 “鼠穴”是由于水涡旋带动石块或砾石的研磨作用在河流溪间的岩石床址上形成的圆洞。由于水流中携带的砾石对坑穴的侧壁进行不断刮擦,使得坑穴壁光滑如镜,其形似井,地貌学上又称之为“壶穴”。(如下图)。据此完成下列5~7题。 5.形成壶穴的最主要的地质作用是 A.侵蚀作用B.变质作用C.岩浆冷凝D.堆积作用 6.壶穴多分布于 A.水流缓慢的下游河段B.高温清洁的水域环境 C.裂隙发育的上游河段D.稳定半封闭

-地壳运动规律

地壳运动规律一、地球的内部圈层 三、地壳的物质循环 1.三大类岩石 岩浆岩: 沉积岩: 变质岩: 2.地壳的物质循环

四、地质构造1 侵蚀后,背斜成____ 向斜成____ 2.断层 (1)断层:岩体发生破裂后,两侧的岩体沿断裂面发生的。 (2)断层的地表形态: 1.主要观点:全球的岩石圈分为六大板块;板块的内部地壳活动相对稳定; 板块的边界地壳活动相对活跃。

2.两类边界: 生长边界 消亡边界 河流地貌的发育

相关习题 1、下列各图反映的地理现象,主要由外力作用形成的是: 2、读下图,回答: (1)A、B、C、D四处,属于背斜的是,属于向斜的是。 (2)此时,背斜在地貌上是,原因是; 向斜在地貌上是,原因是。 (3)找油气应在图中的处,找地下水应在处。 (4)如果修建地下隧道,应选择在处,原因是。 下图是“夏威夷群岛主岛与其3个链状火山岛屿的分布示意图”。许多科学家相信,夏威夷群岛主岛和这些链状火山岛屿,应该是因为太平洋板块在一个可视为固定不动且喷发岩浆的“热点”上移动(箭头指向代表板块移动方向)造成的。读图完成3~4题。 3.此处应 A.位于板块生长边界B.位于板块消亡交界 C.位于美洲板块D.不位于板块交界处 4.下列最能代表从夏威夷群岛主岛(1)到链状火山岛屿(2、3、4) 的年龄分布情形的图是 左图表示巨蟒出山风景,它是江西三清山的标志性景观,海拔1 200余米, 相对高度128米,是由风化和重力崩解作用而形成的巨型花岗岩石柱。右图 为地壳物质循环示意。结合相关知识完成5~6题。 5.形成巨蟒出山风景的岩石属于右图中的 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 6.该景观形成的地质作用有( )。 ①岩浆侵入④火山喷发 ②地壳运动③外力作用 A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

克拉通盆地特征

克拉通盆地具有地台型构造性质,主要是稳定大陆壳板块区内以均匀沉降为主,地势平坦、长期稳定、地形坡度很小的陆表海和内陆棚海。陆壳克拉通内部不发育断裂活动,也没有火山喷发活动和岩浆活动,因此不发育火山沉积建造类,主要形成稳定型陆源建造和、隐定型内源建造。建造的物源是古陆风化剥蚀区或由浅水陆表海水中直接或间接沉淀下来的内源沉积物(孟祥化,1990)。 克拉通并不是均质的完整块体,而是具显著非均一性的拼合体,克拉通是在过去地质历史时期由大、小岩石圈碎块通过组合、分开、再组合而成的拼合体。克拉通构造上的非均一性表现在地壳块体间或内部存在一系列构造带(克拉通焊接缝合带、前寒武纪造山带、绿岩带、岩浆弧及前寒武纪裂谷)。克拉通在岩石学上的非均一性可表现出岩石质量的差异分布导致浮力的不均一和热导率、流变性的差异(张光亚,1995)。 发育在古老克拉通块体上的盆地大体可分为两类:克拉通边缘在拉张分裂时可形成大陆边缘盆地(前渊),在挤压拼合时可形成前陆盆地。克拉通内部则主要发育相对简单的坳陷型盆地,一般称为克拉通内盆地(张抗,2004)。 克拉通内盆地又称简单克拉通盆地,其性质主要表现在稳定大陆板块区内以均匀、缓慢、地势平坦、长期稳定、地形坡度很小的陆表海沉积为主,在陆表海沉积的基础上盆地深度加大,从而形成了具有一定形状的狭义简单克拉通盆地。陆壳内部克拉通盆地不发育断裂活动,也没有火山喷发和岩浆活动,因而形成了稳定型的内源沉积和陆源沉积以及与板块边缘无关的沉积矿产(张立平,1994)。克拉通内盆地沉积物主要是碳酸盐岩,并含少量高成熟度的石英砂岩、高岭石粘土岩、海绿石质石英砂岩等,克拉通内盆地陆源碎屑沉积主要由单一而稳定的石英砂岩、高岭石粘土岩和石英质砾岩组成(张立平,1994)。克拉通内盆地沉积韵律性明显,旋回层序发育。陆内克拉通盆地的沉积建造主要为稳定型的陆源沉积,其中海绿石沉积和风暴沉积是其主要的稳定沉积建造的鉴定标志。根据Leighton和Kolata(1991)的研究,他们认为克拉通内盆地发育过程中的主要变化与板块构造体制的主要变化同时发生,即板块运动方向和板块加速或者减速速率的变化。每一个板块活动体质下均有相应的克拉通盆地发育。伸展阶段以裂谷作用及地堑或拗拉谷的发育为特征。在聚敛阶段,伴随弧前、弧后盆地的发育以及克拉通边缘前渊的开始形成,克拉通内盆地开始发育。在碰撞阶段,由板块碰撞驱动的板内应力场可导致克拉通内盆地的分化和相邻隆起、弯隆的抬升(张光亚,1995)。 克拉通边缘的前陆盆地体系域发育往往不完整,其实在克拉通稳定边缘的一侧的沉积体系配置单一,一个层序往往由层序界面→海进体系域→高水位体系域组成,更多的是由层序界面和高水位体系域组成(赵玉光,1997)。克拉通边缘盆地的逆冲块群的周期性逆冲导致了盆地由于应力载荷而下沉,构造效应是其可容纳空间的主要贡献因素。前陆盆地的可容纳空间受到边缘逆冲带周期性活动的制约,大大超出了全球海平面升降对层序发育的影响。 克拉通内盆地(也称稳定克拉通盆地或简单克拉通盆地)的形成机制比较复杂,现在尚有争议,以往的研究提出了以下假设:(1)岩石圈地伸展及热隆起(sleep,1971;sleep,1976;Haxby,1976,等);(2)造山时期发生的逆冲载荷(Leighton,1990);(3)自由热对流(Deming,1992);(4)辉长岩-榴辉岩的相变或其它变质作用引起下部地壳或岩石圈密度增大也能引起均衡沉降,但这种沉降一般是局部的(张立平,1994);(5)沉积负荷引起的沉降作用,这种沉降一般不超过水体深的3-4倍。

华北克拉通破坏的时间_范围与机制_朱日祥

中国科学: 地球科学 2011年 第41卷 第5期: 583 ~ 592 https://www.360docs.net/doc/da16574026.html, https://www.360docs.net/doc/da16574026.html, 英文引用格式: Zhu R X, Chen L, Wu F Y, et al. Timing, scale and mechanism of the destruction of the North China Craton. Sci China Earth Sci, 2011, 54: 789–797, doi: 10.1007/s11430-011-4203-4 《中国科学》杂志社 SCIENCE CHINA PRESS 进 展 华北克拉通破坏的时间、范围与机制 朱日祥① *, 陈凌① , 吴福元① , 刘俊来② ① 中国科学院地质与地球物理研究所岩石圈演化国家重点实验室, 北京100029; ② 中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室, 北京 100083 * E-mail: rxzhu@https://www.360docs.net/doc/da16574026.html, 收稿日期: 2011-03-09; 接受日期: 2011-03-20 国家自然科学基金重大研究计划项目(批准号: 90814000, 90814002)资助 摘要 华北是全球古老克拉通遭受破坏最明显和最典型的地区. 自国家自然科学基金委员会设立“华北克拉通破坏”研究计划以来, 通过不同学科间的有效交叉融合, 围绕该克拉通破坏的时间、范围和机制等重要科学问题, 进行了大量的工作, 并取得了诸多新认识. 太行山东西两侧地壳与岩石圈厚度空间变化以及地球化学属性的异同显示, 华北克拉通破坏主要集中在东部, 而西部主要表现为克拉通的改造. 克拉通化之后的沉积建造、岩浆活动和构造变形等特征表明, 克拉通破坏发生在中生代, 其峰期为125 Ma 左右. 通过对比发现, 岩石圈减薄在全球其他克拉通中也多有发生, 但大多并不伴随克拉通的破坏; 只有当受到大洋板块俯冲作用的强烈影响时, 克拉通破坏才有可能发生. 具体到华北地区, 在早白垩世全球地幔整体升温背景下, 太平洋板块的俯冲使华北克拉通东部地幔对流系统失稳, 导致了华北克拉通东部破坏; 岩石圈拆沉或热-化学/机械侵蚀是地幔对流失稳所产生的不同表现形式. 关键词 时间、范围和机制 克拉通破坏 华北 克拉通是地球表层的重要组成单元, 占地球陆地面积的50%左右[1]. 它主要形成于前寒武纪(>5.4亿年), 特别是早前寒武纪(>18亿年). 典型的克拉通具有厚度约为200 km 的岩石圈, 而且密度和热流值较低、刚性较高, 所以克拉通具有免遭后期地质作用改造的能力[2], 表现在其形成后, 无明显的壳内韧性变形和岩浆活动, 其上覆沉积盖层呈近水平状产出; 现今也无明显地震活动, 从而成为地球上最稳定的地区. 正是由于这种稳定性, 克拉通保留了目前地球上最古老的物质(44亿年)和最完整的地质历史记录[3], 成为有地质学以来研究大陆形成与演化最重要的地区. 华北克拉通自18亿年克拉通化之后至早中生代, 一直保持相对稳定, 并保存有巨厚的太古宙岩石圈根[4~6]. 但自中生代以来, 华北克拉通, 特别是其东部, 发生了大规模的构造变形和岩浆活动, 形成多种类型的盆地, 伴随产生了大量的金属矿产和油气资源[7]. 20世纪初, 翁文灏先生[8]根据我国东部晚中生代构造-岩浆(火山)活动情况, 提出了“燕山运动”的概念; 随后, 陈国达先生[9]提出了“地台活化”的观点. 20世纪90年代, 中外科学家根据对华北克拉通的研究, 提出了“岩石圈减薄”[10,11]或“去根”的概念[12]. 随着研究的深入, 人们逐步认识到华北克拉通东部不仅发生了100多公里岩石圈地幔的丢失[11,13], 而且岩

2021届高三地理二轮复习练习:破译地壳运动规律含答案

破译地壳运动规律 玛珥湖是多次岩浆上升过程中遭遇地下水,在喷发前发生爆炸形成洼坑并积水而形成的湖泊,往往成群分布在地势低凹、地下水较丰富的火山构造盆地中,玛珥湖一般具有四周封闭完好、湖水较深、湖面平静、生物较少等特点,具有较高的科研价值。下图为玛珥湖的示意图。据此完成1~3题。 1.玛珥湖形成的主要地质作用是( ) A.变质作用 B.岩浆活动 C.地壳运动 D.流水堆积 2.玛珥湖中的水主要来自( ) A.雨水和地下水 B.地下水和河流水 C.冰川融水和河流水 D.冰川融水和雨水 3.玛珥湖湖底的沉积物主要是( ) A.生物残体 B.河流携带的泥沙 C.早期喷发的火山灰 D.风力沉积物 【解析】1选B,2选A,3选C。第1题,根据材料信息可知,玛珥湖是多次岩浆上升过程中遭遇地下水,在喷发前发生爆炸形成洼坑并积水而形成的湖泊,往往成群分布在地势低凹、地下水较丰富的火山构造盆地中,因此玛珥湖形成的主要地质作用是火山喷发即岩浆活动。第2题,根据材料,玛珥湖中多分布在地势低凹、地下水较丰富的火山构造盆地中。地势低凹可以收集雨水,地下水丰富,因此,玛珥湖中的水主要来自雨水和地下水。第3题,根据图示信息,玛珥湖湖底的沉积物主要是火口沉积物、爆发角砾岩,火山筒位居中间,因此火山喷发物如火山灰将会是最早的沉积物。

冰洞一般指全年都有冰的洞穴。我国山西“万年冰洞”位于吕梁山北坡。下图是吕梁山北坡某段地质剖面示意图、“万年冰洞”剖面示意图以及冰洞内冰挂景观图。完成4、5题。 4.与欧洲峡湾地貌成因相似的是( ) A.冰碛丘陵 B.角峰 C.冰川漂砾 D.冰碛湖群 5.关于“万年冰洞”“冰挂”成因的叙述中,正确的是( ) A.地壳断裂抬升→冰川侵蚀→冰川消融→形成空洞 B.石灰岩裂隙发育→地表水渗漏→流水溶蚀→形成空洞 C.吕梁山北坡→常年受冬季风影响→气温低→形成冰挂 D.地表冷空气常年下沉入洞→洞中水汽冷凝→形成冰挂 【解析】4选B,5选B。第4题,在高海拔地区,海拔高,气温低,多冰川发育,并且地势落差大,以冰川侵蚀作用为主,峡湾和角峰都是由冰川侵蚀作用形成的。第5题,“万年冰洞”发育在石灰岩地区,由于流水的溶蚀作用形成了洞穴,洞内的冰应该来自第四纪冰期,再加上洞的特殊结构,使这些冰得以保存。 环崖丹霞地貌以弧形环崖为特色,基岩由坚硬的红色砂岩和松软的页岩构成,其形成受地壳抬升和河流侵蚀的综合作用。下图为环崖丹霞地貌形成示意图,据此完成6~8题。 6.地壳抬升前,该地( )

高考地理二轮复习专题作业【专题5】地壳运动规律(含答案解析)

地理 班级:__________________姓名:__________________ 专题五地壳运动规律 一、选择题(每小题4分,共44分) 1.(2014·茂名市一模)读下图某地质剖面图。图中抗风化侵蚀能力最强的是() A.A地层B.B地层C.C地层D.D地层 解析:对比图中出露地表四层岩石,C岩层保留部分最多,表明岩石最坚硬侵蚀较弱,所以抗风化侵蚀能力最强。故选C。 答案:C 2.(2014·佛山市二模)读以下地貌及地质剖面示意图,下列叙述正确的是() A.①处是褶皱,开挖隧道可选择向上弯曲的部位 B.②处是断层,是大型水库建设的最理想选择地址 C.③④处都是冲积平原,主要是由流水侵蚀作用形成 D.植被的变化反映了地理环境从赤道向两极的地域分异规律

解析:读图,①处岩层弯曲变形,是褶皱构造,岩层向上弯曲的部位是背斜,结构稳固,可以开挖隧道,A对;②处是断层构造,水库建设选择地址要避开断层,B错;③、④处都是冲积平原,主要是由流水沉积作用形成,C错;图中植被的变化是沿东西方向变化的,纬度相同海拔高度不同,反映了地理环境垂直地域分异规律,D错。 答案:A 3.(2014·汕头市二模)有“东方金字塔”之称的西夏王陵,已在宁夏银川市西郊的荒漠中孤独的耸立了近八百年。263座陵墓已成残垣断壁,9座帝王陵虽骨架尚存,但陵墓外表早已千疮百孔。造成西夏王陵损毁的主要外力作用是() A.风化作用B.冰川侵蚀 C.风力侵蚀D.流水侵蚀 解析:西夏王陵位于半干旱地区,以风力作用为主,排除BD;风化作用是使地表岩石被破坏,碎屑物残留在地表,形成风化壳,这种作用分布普遍;风力侵蚀是指风力吹蚀或磨蚀而造成的破坏,陵墓外表千疮百孔就是这种侵蚀形成的。本题选C。 答案:C 4.(2014·深圳市二模)造成下图岩石层层剥离、不断破碎的地质作用主要是() A.风化作用B.侵蚀作用 C.搬运作用D.沉积作用 解析:图形展示的是岩石层层剥离、不断破碎,且碎屑物残留在地表,形成风化壳,这种地质作用主要是风化作用。选项A正确。 答案:A

5+地壳运动规律

地壳运动规律 一、地壳物质循环 1.地壳物质循环图 图中①②③④分别表示冷却凝固、外力作用、变质作用、重熔再生。 (1)地壳物质循环是从岩浆到各种岩石的形成,再到新岩浆的产生过程。期间经过的地质作用主要有冷却凝固作用、外力作用、变质作用、重熔再生作用等。 (2)岩浆来源于上地幔中的软流层。 (3)主要岩石类型:岩浆岩、沉积岩和变质岩及其相互转化。 2.地壳物质循环模式图的判读技巧 (1)突破识图关键。先确定岩浆与岩浆岩。由于生成岩浆岩的只有岩浆,故只有一个箭头指向的方框一般为岩浆岩。(2)尝试代入验证。有两个箭头指向的方框一般为沉积岩或变质岩。 (3)避开重置陷阱。在地壳物质循环示意图中,有几个地方需要同学们注意:①有的图中把岩浆岩分成两类——侵入型岩浆岩和喷出型岩浆岩,而有的图中只表示为岩浆岩;②在其他岩石转化为沉积岩的过程中,有的示意图强调了沉积物这个环节,而有的则没有;③有的示意图中只有变质岩转化为岩浆的过程,而有的示意图认为各岩石都可以重熔再生成岩浆。二、板块构造理论 板块构造理论应结合图示从以下几点进行复习: (1)板块构造理论的主要内容:岩石圈与板块、板块内部与边缘。

(2)生长边界(海岭、断层)与消亡边界(海沟、造山带)。 (3)部分地形区的板块位置: ①大褶皱山系、大岛弧链多是消亡边界,如阿尔卑斯山脉、喜马拉雅山脉、安第斯山脉、日本群岛、马来群岛、新西兰等均是由两大板块碰撞挤压形成的。 ②澳大利亚、南亚、阿拉伯半岛、印度群岛、斯里兰卡岛、塔斯马尼亚岛属于印度洋板块;格陵兰岛、西印度群岛、火地岛属于美洲板块。 ③冰岛(大西洋“S”形海岭上)——生长边界;新西兰南北二岛——消亡边界。 ④科迪勒拉山系:海岸山脉和落基山脉为太平洋板块与美洲板块碰撞形成,安第斯山脉为南极洲板块与美洲板块碰撞形成。 (4)解释地理现象,如山脉、裂谷、海洋、岛屿等地形的形成与分布,地震、火山、地热资源、矿产资源的形成与分布等。 三、常见地质剖面图的判读技巧 1.判断岩层的新老关系(仔细观察图例很重要) (1)根据地层层序规律确定:沉积岩是受沉积作用而形成的,因而一般的规律是岩层越老,其位置越靠下;岩层越新,其位置越靠上。 (2)根据生物进化规律判断:由于生物进化总是由简单到复杂,由低级到高级,因此保存复杂、高级生物化石的岩层总比那些保存简单、低级生物化石的岩层新。 2.分析地质构造和地质过程 (1)判断地质构造 ①从岩层形态上看,岩层向下弯曲,为向斜构造;岩层向上拱起,为背斜构造。 ②水平方向上不同岩层的新老关系变化如果表现出中间老、两侧新,则为背斜构造,反之则为向斜构造。 ③不同岩层的位置出现错动则为断层,或者直接由断层图例判断。 (2)分析地质过程 ①如果上覆岩层遭到了侵蚀,说明地壳运动以上升为主。 ②如果断层部位的岩块下沉,说明地壳运动以下沉为主。 ③如果水平分布的几个岩层中出现侵入型的岩浆岩层,说明发生了岩浆活动。 ④如果某个岩层在某位置出现缺失现象,一般考虑外力的侵蚀作用。 3.判断岩层的特定情况 (1)若地层出现缺失,形成原因可能有:一是在缺失地层所代表的年代发生了地壳隆起,使当地地势抬高,终止了沉积过程;二是当时有沉积作用,地壳隆起后,原沉积物被侵蚀完毕;三是当时、当地气候变化,没有了沉积物来源。 (2)若侵蚀面上覆有新的岩层,说明是由该地地壳下沉或相邻地区地壳上升形成的。 (3)若地层中有侵入岩存在,说明原有岩层形成之后又发生了岩浆活动,岩浆活动晚于原有岩层形成时代。 四、主要的外力作用及其地貌 外力作用形成的地貌形态分布地区 风化作用使地表岩石被破坏,碎屑物残留在地表,形成风化 壳(注:土壤是在风化壳基础上演变而来的) 普遍(例:花岗岩的球状风化) 侵蚀作用风力侵蚀风力吹蚀和磨蚀,形成戈壁、风蚀洼地、风蚀柱、 风蚀蘑菇、风蚀城堡等 干旱、半干旱地区(例:西北地区雅丹地貌) 流水 侵蚀 侵蚀使谷底、河床加深加宽,形成V形谷,使坡面破碎, 形成沟壑纵横的地表形态。“红色沙漠”、“石漠化” 湿润、半湿润地区(例:长江三峡、黄土高原 地表的千沟万壑、瀑布) 溶蚀形成漏斗、地下暗河、溶洞、石林、峰林等喀斯特 地貌,一般地表崎岖,地表水易渗漏 可溶性岩石(石灰岩)分布地区(例:桂林山水、 路南石林) 冰川侵蚀形成冰斗、角峰、U形谷、冰蚀平原、冰蚀洼地(北 美五大湖、千湖之国芬兰)等 冰川分布的高山和高纬度地区 (例:挪威峡湾) 沉积作用冰川沉积杂乱堆积、形成冰碛地貌冰川分布的高山和高纬度地区 流水沉积形成冲积扇(出山口)、三角洲颗粒大、比重大的先出山口和河流的中下游(例:黄河三角洲、恒

克拉通定义

克拉通 克拉通(来自希腊语kratos,意为“强度”)是大陆地壳上的古老而稳定的部分,在最近至少5亿年内的大陆和超大陆的会聚和分裂过程中几乎没有发生变化。有些克拉通甚至在20亿年前或更早就形成了。克拉通一般都存在于大陆内部,由古代的结晶基底构成,这些基岩的成分主要是小比重的长英质火成岩如花岗岩。克拉通内的地壳较厚,并有深根插入地幔,可达200千米深处。 克拉通一词最早是由德国地质学家L. Kober在1921年提出的。他把坚固的大陆地台叫做"Kratogen",而把与之相对的山地或曾经形成过山脉的地区叫做"orogen"。后一术语原封不动地沿用下来,中文译为造山带。前一术语则被后来的学者简化成kraton 或craton。 按地槽-地台说的观点,克拉通是大陆地壳内部的稳定区域,它和其周边活动性的地槽不同,后者是一个接受沉积的线形拗陷区。克拉通又是由地盾或地台和结晶基底构成的。地盾是克拉通中前寒武纪基岩广泛出露于地面的部分;与之相反,地台则是在这些基岩上覆有水平或近水平的沉积层的部分。 按板块构造论的观点,多数克拉通是在中到新太古代陆续形成的。形成之后,由于板块运动而逐渐拼合、增生成为大陆。因此,太古代形成的克拉通也叫做陆核(continental nucleus)。 地质省 克拉通可以再分为在地理上不同的地质省。一个地质省可以只包括单一的优势构造单元(如一个构造盆地或一个褶皱带),也可以是一系列相邻构造单元的集合。相邻的地质省在结构上可能是相似的,但由于演化史不同,而被看作不同的实体。在不同的上下文中,地质省的具体意义也不尽相同。 结构 大陆性的克拉通有深根向下插入到地幔中。地幔层析成像显示克拉通的下部是可以与岩石圈相对应的不规则的冷地幔,其厚度是成熟大洋岩石圈或非克拉通的大陆岩石圈的厚度(大约100千米,即60英里)的两倍。在这样的深度上,可以说一些克拉通实际上是扎根于软流圈之上的。因为克拉通具有中性或正的浮力,所以它和地幔根的化学

第4讲地壳运动规律讲义

第4讲地壳的运动规律 核心点一内力作用与地质构造 主干精讲 1.内力作用 (1)能量来源:来自地球内部放射性元素衰变产生的热能。 (2)表现形式:地壳运动、岩浆活动和变质作用。 地壳运动有水平运动和垂直运动两种形式,水平运动形成绵长的断裂带和巨大的褶皱山脉,垂直运动引起地势的起伏变化和海陆变迁。岩浆活动只有岩浆喷出地表才能直接影响地表形态。变质作用不能直接塑造地表形态。 2.地质构造的种类及判断 常形成山岭常形成谷地或盆地大断层常形成裂谷或陡崖,如东 石油、天然气地下水、煤、铁

预测演练 命题点一内力作用与地质构造[预测题型:选择题] 下图为“某地区等高线分布图”(单位:米),黑点代表在该地区钻探某页岩层的钻井位置,数据为各钻井在页岩层的顶部高程。读图回答1~2题。 1.该图所示构造地貌最有可能是() A.背斜山 B.向斜山 C.断块山 D.向斜谷 2.图示地区海拔最高点与其对应的该页岩层顶部的垂直距离可能是() A.270米 B.285米 C.300米 D.325米 命题点二地质构造及其实践意义[预测题型:选择题] 用钻机在地层中钻孔取得一定数量的岩芯从而分析地质构造,是进行石油勘探的基本方法。图1是“某褶皱地区地形剖面图”,图2是“该地区不同地点取得的岩芯”。读图回答3~4题。 3.图1中四地区最适宜开采石油的是() A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 4.形成储存石油的该地质构造的是() A.内力作用 B.外力作用 C.重力作用 D.内、外力共同作用 读图技巧 地质构造图的判读 地质构造图分为剖面图和平面图,在判读时先要分清是平面图还是剖面图,然后再根据以下步骤进行判断

国家自然科学基金委员会关于发布华北克拉通破坏重大研究计划项目

国家自然科学基金委员会关于发布华北克拉通破坏重大研究 计划项目指南的通告 【法规类别】科学研究与科技项目 【发布部门】国家自然科学基金委员会 【发布日期】2012.04.12 【实施日期】2012.04.12 【时效性】现行有效 【效力级别】XE0303 国家自然科学基金委员会关于发布华北克拉通破坏重大研究计划项目指南的通告 国家自然科学基金重大研究计划遵循“有限目标、稳定支持、集成升华、跨越发展”的总体思路,围绕国民经济、社会发展和科学前沿中的重大战略需求,重点支持我国具有基础和优势的优先发展领域。重大研究计划以专家顶层设计引导和科技人员自由选题申请相结合的方式,凝聚优势力量,形成具有相对统一目标或方向的项目群,通过相对稳定和较高强度的支持,积极促进学科交叉,培养创新人才,实现若干重点领域或重要方向的跨越发展,提升我国基础研究创新能力,为国民经济和社会发展提供科学支撑。 国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)现公布“华北克拉通破坏”重大研究计划2012年度项目指南(见附件)。 一、申请条件 重大研究计划申请人应当具备以下条件:

1.具有承担基础研究课题的经历; 2.具有高级专业技术职务(职称)。 正在博士后工作站内从事研究、正在攻读研究生学位以及《国家自然科学基金条例》第十条第二款所列的科学技术人员不得申请。 二、限项规定 1.具有高级专业技术职务(职称)的人员,申请或参与申请本次发布的重大研究计划项目与正在承担(包括负责人和主要参与者)以下类型项目合计限为3项:面上项目、重点项目、重大项目、重大研究计划项目(不包括集成项目和指导专家组调研项目)、联合基金项目(指同一名称联合基金项目)、青年科学基金项目、地区科学基金项目、优秀青年科学基金