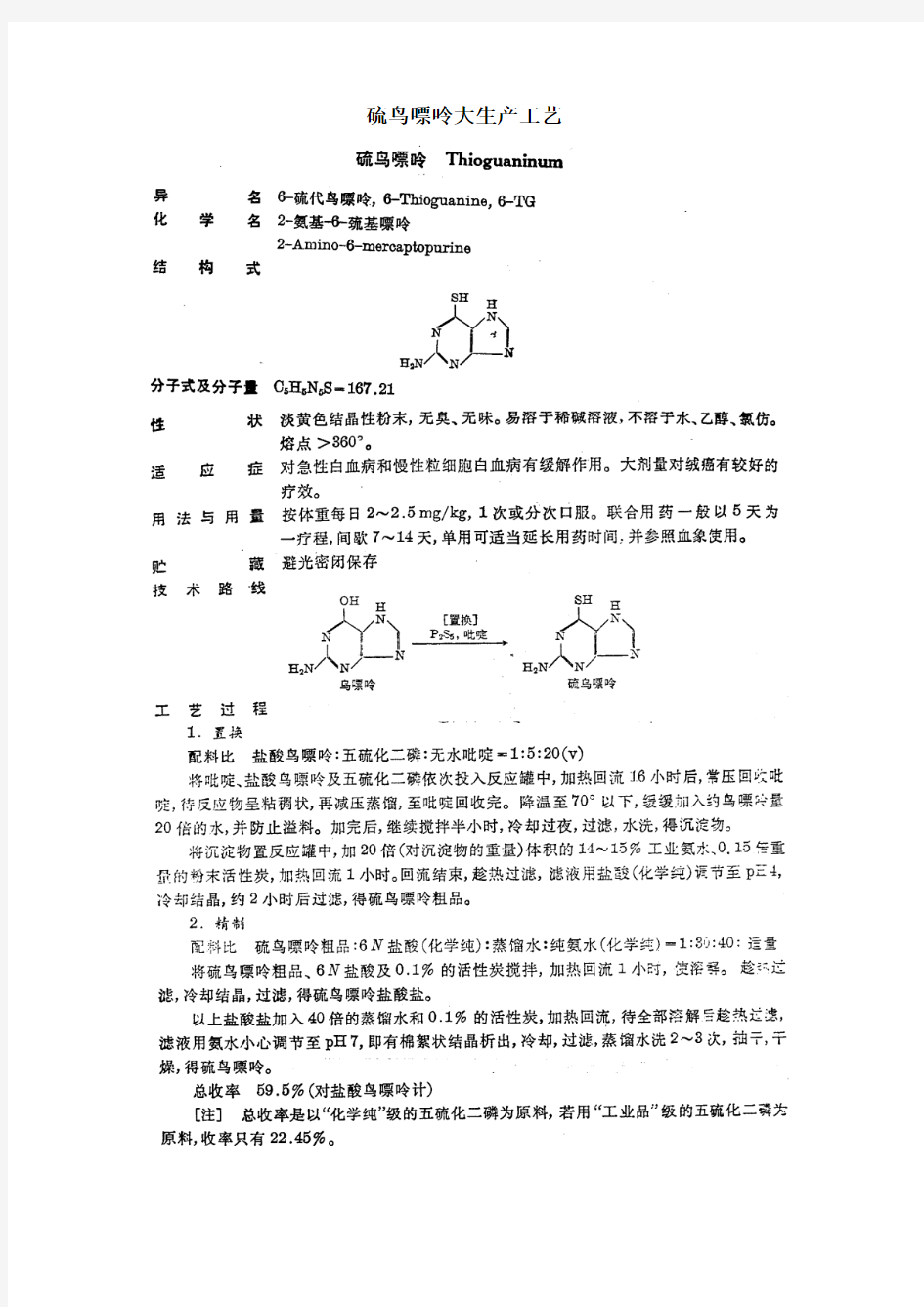

硫鸟嘌呤大生产工艺

硫鸟嘌呤大生产工艺

第十二章_嘌呤代谢最终版本_王忠超、孙晓娟汇总

第十二章嘌呤代谢系统 第一节概述 嘌呤代谢是指核酸碱基腺嘌呤及鸟嘌呤等的嘌呤衍生物的活体合成及分解。动物,其嘌呤化合物几乎全部氧化为尿酸,分别以不同形式而排出。人体尿酸主要由细胞代谢分解的核酸和其他嘌呤类化合物以及食物中的嘌呤,经酶的作用分解而来。为了了解尿酸的生成机制,首先要了解嘌呤代谢及其调节机制。 一、嘌呤代谢调节 嘌呤代谢速度受1-焦磷酸-5-磷酸核糖(PRPP)和谷氨酰胺的量以及鸟嘌呤核苷酸、腺嘌呤核苷酸和次黄嘌呤核苷酸对酶的负反馈控制来调节。次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶和黄嘌呤氧化酶,为嘌呤磷酸核糖焦磷酸酰胺移换酶,是嘌呤代谢过程中的关键酶,它们的作用点见下图12-1。 注:E1:磷酸核糖焦磷酸酰胺移换酶;E2:次黄嘌呤脱氢酶;E3腺苷酸代琥珀酸合成酶;E4次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶;E5黄嘌呤氧化酶;→表示负反馈控制。 由核酸分解代谢为尿酸是一个十分复杂的过程,主要有以下三种生成途径:

(1)核酸→鸟嘌呤核苷酸→鸟嘌呤→黄嘌呤→尿酸。 (2)核酸→腺嘌呤核苷酸→腺嘌呤→黄嘌呤→尿酸。 (3)5-磷酸核糖+ATP→次黄嘌呤核苷酸→次黄嘌呤→黄嘌呤→尿酸。 此乃尿酸生成的一个总轮廓,中间有许多环节已被省略,在尿酸生成的过程中,有多种酶的参与和调节。但从上述尿酸生成的简要过程中可以看出,嘌呤是尿酸生成的主要来源。因此,嘌呤合成代谢增高及(或)尿酸排泄减少均可造成血清尿酸值增高。 生物化学研究表明,人体体内约有8种酶参与了尿酸的生成过程,其中有7种酶均促进尿酸生成,它们包括:①磷酸核糖焦磷酸酰胺转移酶;②磷酸核糖焦磷酸合成酶;③腺嘌呤磷酸糖核糖苷转移酶;④腺苷去胺基酶;⑤嘌呤核苷酸磷酸酶;⑥5-核苷酸酶;⑦黄嘌呤氧化酶。这些酶的活性增加时,尿酸生成即增加;在这些酶中,以黄嘌呤氧化酶最为重要。另一种次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶,其作用和上述7种酶正好相反,当其活性增强时可抑制尿酸生成,活性减弱时则尿酸生成增加。酶缺陷包括某种酶的数量增多或活性增强和某种酶的完全性缺乏或部分缺乏,皆可导致嘌呤合成加速和尿酸生成增多。酶缺陷在痛风发病中占有十分重要的地位,但大多数很难得到证实,仅少数病人可以鉴定出酶缺陷。嘌呤排出物的多样性,可能与在进化过程中发生的酶缺失现象(eezymaphresis)有关[1、2]。对导致过量嘌呤生物合成的机制,有嘌呤代谢酶的数量增多或活性过高,或酶活性降低或缺乏。 二、尿酸代谢的平衡 血清中尿酸浓度,取决于尿酸生成和排泄速度之间的平衡。尿酸是嘌呤代谢的终末产物,体内尿酸的积聚,可见于如下的5种情况:①外源性吸收增多,即摄食富含嘌呤的食物增多; ②内源性生物合成增加,包括酶缺陷,如核酸分解加速和嘌呤基氧化产生尿酸增多;③排泄减少,即由肾脏经尿排出减少和由胆汁、胃肠分泌后,肠道细菌分解减少;④体内代谢减少,即尿酸内源性破坏减少;⑤上述综合因素或不同因素的组合。 拥有尿酸(氧化)酶的物种,能将尿酸转化为溶解性较高、更易排出的尿囊素(allantoin),故血清尿酸水平低而无痛风存在,人和几种类人动物是在进化过程中发生尿酸氧化酶基因突变性灭活的,从这点来说,人类的高尿酸血症是由尿酸分解代谢的先天性缺陷造成[3]。高尿酸血症血清中尿酸浓度取决于尿酸生成和排泄速度之间的平衡,人体内尿酸有两个来源,一是从富含核蛋白的食物中核苷酸分解而来的,属外源性,约占体内尿酸的20%;二是从体内氨基酸、磷酸核糖及其他小分子化合物合成和核酸分解代谢而来的,属内源性,约占体内总尿酸的80%。对高尿酸血症的发生,显然内源性代谢紊乱较外源性因素更为重要。核素示踪研究,正常人体内尿酸池的尿酸平均为1200mg,每天产生约750mg,排出500~1000mg,约2/3经尿排泄,另1/3由肠道排出,或在肠道内被细菌尿酸氧化酶分解。

发酵法生产鸟苷的工艺优化

发酵法生产鸟苷的工艺优化 摘要以菌株Bacillus Subtilis-BB518为生产菌株,对该菌株进行摇瓶发酵试验优化培养基组成。然后,利用该培养基配方进行50L全自动发酵罐发酵试验选择适当的溶解氧条件。最终,该菌种在优化的培养条件下鸟嘌呤核苷发酵水平达到17.8g/L,比出发菌株发酵产苷提高了18.7%。 关键词鸟嘌呤核苷优化溶解氧 1960年,Kuninaka[1]发现5′鸟苷酸具有较强烈的增鲜功能,在谷氨酸钠中加入1.5~2%的鸟苷酸钠可使其鲜味增加10~25倍,而鸟嘌呤核苷(简称:鸟苷)是生产鸟苷酸的原料;同时鸟苷又是抗病毒药物三氮唑核苷和无环鸟苷的前体。因此,大批量生产鸟苷前景广阔。 目前,核苷酸的工业化生产方法主要有三种:酶水解RNA法、菌体自溶法和发酵法。菌体自溶法由于产量低,提取困难而基本上不用;而两步发酵法生产鸟苷酸由于其产率高、周期短、控制易、产量大等优点,以及鸟苷可以直接透过细菌细胞膜,溶解度较低,基本上不会对嘌呤合成造成反馈抑制,通过化学或生物磷酸化形成鸟苷酸的工艺又相当成熟,因而目前已经成为工业生产鸟苷酸的主要方法。 虽然我国自80年代初已经开展了鸟苷类物质发酵的研究[2~4],但是一直进展不大,因而鸟苷生产成本居高不下,成为限制鸟苷酸工业发展的重要环节。本课题通过摇瓶正交试验以及50L全自动发酵罐溶解氧控制试验对过程的工艺进行了优化,从而使鸟苷的发酵产率提高了18.7%,发酵产苷达到了17.8g/L。 1 材料与方法 1.1 菌种:枯草芽孢杆菌(B.Subtilis)BB518 1.2 培养基 1.2.1 斜面及茄子瓶培养基配方 葡萄糖10 g/L,酵母膏10 g/L,蛋白胨10 g/L,氯化钠5 g/L,琼脂20 g/L,pH值7.0,0.1Mpa灭菌20min。 1.2.2 种子培养基配方 葡萄糖20 g/L,酵母膏10 g/L,硫酸铵5 g/L,氯化钠5 g/L,玉米浆10 g/L,pH值7.0,0.1Mpa灭菌20min。 1.2.3 发酵培养基配方 葡萄糖120 g/L,酵母粉20 g/L,玉米浆20 g/L,硫酸铵18 g/L,磷酸二氢钾4g/L,硫酸镁8g/L ,碳酸钙20g/L, pH值7.0,0.1Mpa灭菌15min。 1.3 仪器设备 FUS-50L(A)全自动发酵罐,往复式摇床。 1.4 分析方法 pH测定:Mettler Toledo在线pH检测系统,pH计。 DO测定:Mettler Toledo在线DO检测系统。 鸟苷测定:纸层析法,展开剂为异丙醇:氨:水=7:2:1(v/v)。 还原糖测定:改良斐林法。 细菌生长比浊度测定: 752分光光度计在590nm下测定OD值。 1.5 培养方法