第五单元第三个三连堂18 幽径悲剧导学案

八语上册第五单元第三个三连堂18<< 幽径悲剧>>教学导学案班级801 姓名何家树自学成绩备注

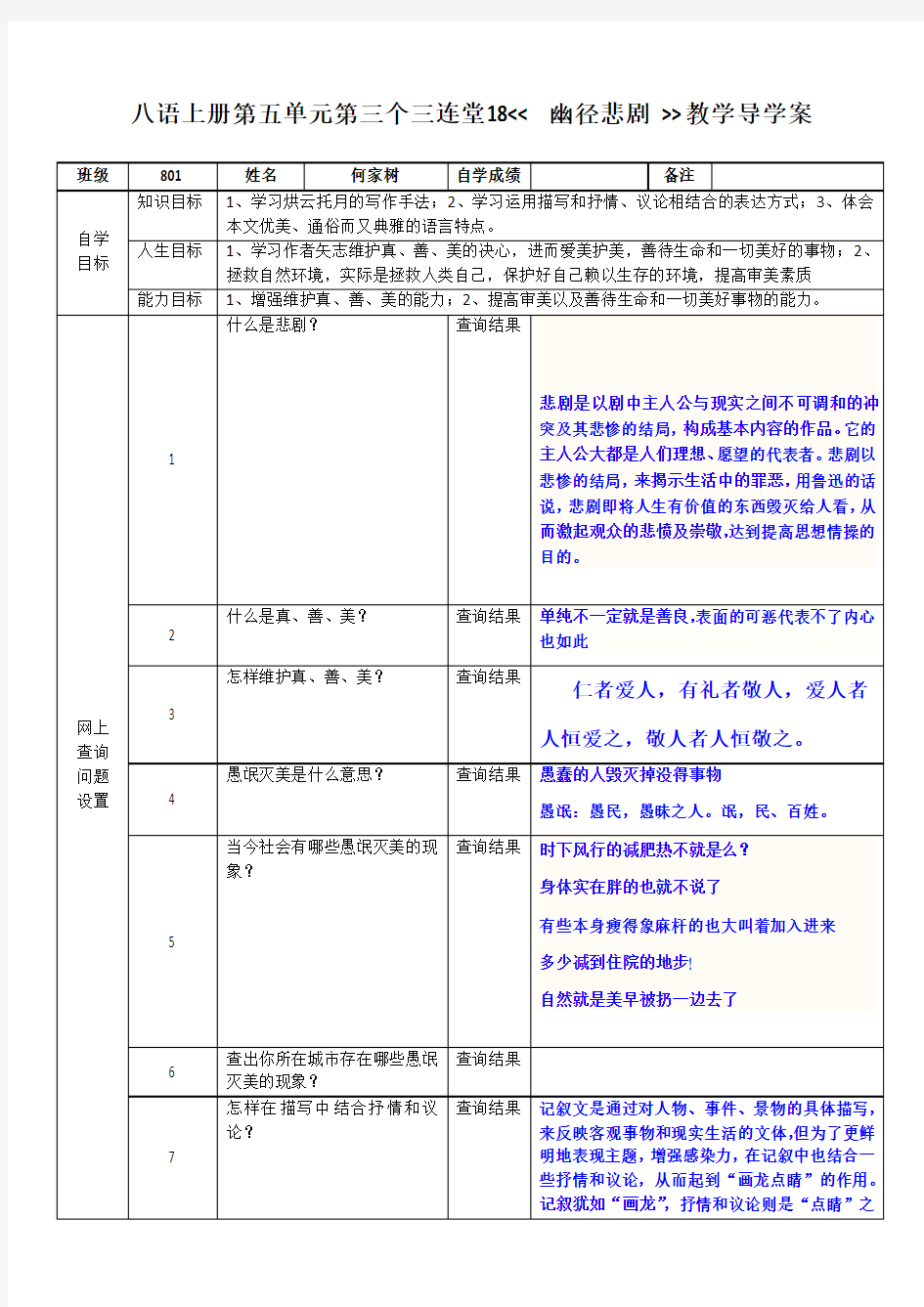

自学目标知识目标1、学习烘云托月的写作手法;2、学习运用描写和抒情、议论相结合的表达方式;3、体会本文优美、通俗而又典雅的语言特点。

人生目标1、学习作者矢志维护真、善、美的决心,进而爱美护美,善待生命和一切美好的事物;2、拯救自然环境,实际是拯救人类自己,保护好自己赖以生存的环境,提高审美素质

能力目标1、增强维护真、善、美的能力;2、提高审美以及善待生命和一切美好事物的能力。

网上查询问题设置1

什么是悲剧?查询结果

悲剧是以剧中主人公与现实之间不可调和的冲

突及其悲惨的结局,构成基本内容的作品。它的

主人公大都是人们理想、愿望的代表者。悲剧以

悲惨的结局,来揭示生活中的罪恶,用鲁迅的话

说,悲剧即将人生有价值的东西毁灭给人看,从

而激起观众的悲愤及崇敬,达到提高思想情操的

目的。

2

什么是真、善、美?查询结果单纯不一定就是善良,表面的可恶代表不了内心

也如此

3

怎样维护真、善、美?查询结果

仁者爱人,有礼者敬人,爱人者

人恒爱之,敬人者人恒敬之。

4

愚氓灭美是什么意思?查询结果愚蠢的人毁灭掉没得事物

愚氓:愚民,愚昧之人。氓,民、百姓。

5

当今社会有哪些愚氓灭美的现

象?

查询结果时下风行的减肥热不就是么?

身体实在胖的也就不说了

有些本身瘦得象麻杆的也大叫着加入进来

多少减到住院的地步!

自然就是美早被扔一边去了

6

查出你所在城市存在哪些愚氓

灭美的现象?

查询结果

7

怎样在描写中结合抒情和议

论?

查询结果记叙文是通过对人物、事件、景物的具体描写,

来反映客观事物和现实生活的文体,但为了更鲜

明地表现主题,增强感染力,在记叙中也结合一

些抒情和议论,从而起到“画龙点睛”的作用。

记叙犹如“画龙”,抒情和议论则是“点睛”之

笔。一篇好的记叙文决不能缺少抒情和议论。

8 季羡林的生平和人格魅力查询结果季羡林,字希逋,又字齐奘

著名的古文字学家、历史学家、东方学家、思想

家、翻译家、佛学家、作家。他精通12国语言。

曾任中国科学院哲学社会科学部委员、北京大学

副校长、中国社科院南亚研究所所长。1911年8

月6日出生于山东省清平县(今并入临清市)康庄

镇一个农民家庭。

北京大学教授,中国文化书院院务委员会主

席,中科院院士,中国语言学家,文学翻译家,梵

文、巴利文专家,作家。对印度语文文学历史的

研究建树颇多。

祖父季老苔,父季嗣廉,母赵氏,农民。叔

季嗣诚。六岁以前在清平随马景恭老师识字。

1917年(六岁)

离家去济南投奔叔父季嗣诚。进私塾读书,读过

《百家姓》、《千字文》、《四书》等。

1918年(七岁)

进济南山东省立第一师范附设新育小学读书。

1920年(九岁)

进济南新育小学读高小三年,课余开始学习英

语。

1923年(十二岁)

小学毕业后,考取正谊中学,半年后转入山东大

学附设高中。课后参加一个古文学习班,读《左

传》、《战国策》、《史记》等,晚上在尚实英文学

社继续学习英文。

1926年(十五岁)

初中毕业;

在正谊中学读过半高中后,转入新成立的山东大

学附设高中,在此期间,开始学习德语。

1928—1929年(十七岁至十八岁)

日本侵华,占领济南,辍学一年。创作《文明人

的公理》、《医学士》、《观剧》等短篇小说,署笔

名希道,在天津《益世报》上发表。

1929年(十八岁)

转入新成立的山东省立济南高中。当时的国文老

师是董秋芳,他又是翻译家。季老在后来的回忆

中评价了董秋芳:"我之所以五六十年来舞笔弄

墨不辍,至今将过耄耋之年,仍然不能放下笔,

全出于董老师之赐,我毕生难忘。"

1930年(十九岁)

高中毕业后考取清华大学和北京大学。后入清华大学西洋文学系,专修方向是德文。在清华大学四年中发表散文十余篇,译文多篇。曾从师吴宓、叶公超学东西诗比较、英文、梵文,并选修陈寅恪教授的佛经翻译文学、朱光潜的文艺心理学、俞平伯的唐宋诗词、朱自清的陶渊明诗。与同学吴组缃、林庚、李长之结为好友,称为"四剑客”。同学中还有胡乔木。喜欢"纯诗",如法国魏尔兰、马拉梅。比利时维尔哈伦,以及六朝骈文,李义山、姜白石的作品。期间季老曾翻译德莱塞、屠格涅夫的作品《老妇》、《世界的末日》、《老人》及《玫瑰是多么美丽,多么新鲜啊!》等,先后在山东《国民新闻》趵突周刊和天津《益世报》上发表; 大学期间,以成绩优异,获得家乡清平县政府所颁奖学金。

1934年(二十三岁)

清华大学西洋文学系毕业。毕业论文的题目是:The Early Poems of Hoelderlin.应母校山东省立济南高中校长宋还吾先生的邀请,回母校任国文教员。

1935年(二十四岁)

清华大学与德国签订了交换研究生的协定,报名应考,被录取。同年9月赴德国入哥廷根(Goettingen)大学,主修印度学。先后师从瓦尔德史米特(Waldschmidt)教授、西克(Sieg)教授,学习梵文、巴利文、吐火罗文。及俄文、南斯拉夫文、阿拉伯文等。

1936年春,季羡林选择了梵文。他认为“中国文化受印度文化的影响太大了,我要对中印文化关系彻底研究一下,或许能有所发现”。因此,“非读梵文不行”。“我毕生要走的道路终于找到了,我沿着这一条道路一走走了半个多世纪,一直走到现在,而且还要走下去。”(《留德十一年》)“命运允许我坚定了我的信念。”季羡林在哥廷根大学梵文研究所主修印度学,学梵文、巴利文。选英国语言学、斯拉夫语言学为副系,并加学南斯拉夫文。季羡林师从"梵文讲座"主持人、著名梵文学者瓦尔德施米特教授,成为他唯一的听课者。一个学期40多堂课,季羡林学习异常勤奋。佛典《大事》厚厚3大册,是用混合梵文写成的,他争分夺秒,致力于读和写,"开电灯以继晷,恒兀兀以穷年"。

1937年(二十六岁)

兼任哥廷根大学汉学系讲师。

1940年12月至1941年2月,季羡林在论文答辩和印度学、斯拉夫语言、英文考试中得到4个"优",获得博士学位,博士论文题目是:Die Konjugation desfinitenVerbums in den Gat has des Mahavastu.。后曾师从语言学家E.西克研究吐火罗语。因战事方殷,归国无路,只得留滞哥城。10月,在哥廷根大学汉学研究所担任教员,同时继续研究佛教混合梵语,在《哥廷根科学院院刊》发表多篇重要论文。"这是我毕生学术生活的黄金时期,从那以后再没有过了。"博士后"的岁月,正是法西斯崩溃前夜,德国本土物质匮乏,外国人季羡林也难免"在饥饿地狱中"挣扎,和德国老百姓一样经受着战祸之苦。而作为海外游子,故园情深,尤觉"天涯地角有穷时,只有相思无尽处",祖国之思和亲情之思日夕索绕,"我怅望灰天,在泪光里,幻出母亲的面影"。1945年10月,二战终结不久,即匆匆束装上道,经瑞士东归,"宛如一场春梦,十年就飞过去了"。离开哥廷根35年后的1980年,季羡林率中国社会科学代表团重访哥市,再谒83岁高龄的瓦尔德施米特恩师,相见如梦。后来作感人至深的名文《重返哥廷根》。

1946年(三十五岁)

抵达上海,旋赴南京,与李长之重逢,经李介绍,结识散文家梁实秋、诗人臧克家。在南京拜谒清华时期的恩师陈寅恪,陈推荐他去北京大学任教,遂又拜见正在南京的北京大学代理校长傅斯年。秋,回到北平,拜会北大文学院院长汤用彤。1946~1983年,被北京大学聘为东方语言文学系教授、系主任,在北大创建该系。同事中有阿拉伯语言学家马坚、印度学家金克木等。解放后,继续担任北大东语系教授兼系主任,从事系务、科研和翻译工作。先后出版的德文中译本有德国《安娜·西格斯短篇小说集》(1955年),梵文文学作品中译本有印度伽梨陀娑《沙恭达罗》(剧本,1956年)、印度古代寓言故事集《五卷书》(1959年)、印度伽梨陀娑《优哩婆湿》(剧本,1962年)等,学术著作有《中印文化关系史论丛》(1957年)、《印度简史》(1957年)、《1857-1859年印度民族起义》(1985年)等。1956年2月,被任为中国科学院哲学社会科学部委员。1954年、1959

年、1964年当选为第二、三、四届全国政协委员。并以中国文化使者的身份先后出访印度、缅甸、东德、前苏联、伊拉克、埃及、叙利亚等国家。"文革"中受到"四人帮"及其北大爪牙的残酷迫害。1978年复出,继续担任北京大学东语系系主任,并被任命为北京大学副校长、北京大学南亚研究所所长。当选为第五届全国政协委员。1983年,当选为第六届全国人大常委。

1951年(四十岁)

参加中国文化代表团出访印度、缅甸。

译自德文的卡尔·马克思著《论印度》出版。1953年(四十二岁)

当选为北京市第一届人民代表大会代表。1954年(四十二岁)

当选为中国人民政治协商会议第二届全国委员会委员。

1955年(四十四岁)

作为中国代表团成员,前往印度新德里,参加“亚洲国家会议”。

赴德意志民主共和国,参加“国际东亚学术讨论会”;

译自德文的德国安娜·西格斯(Anna Seghers)短篇小说集出版。

1956年(四十五岁)

当选为“中国亚洲团结委员会”委员;

任中国科学院哲学社会科学学部委员。

译自梵文的印度迦梨陀婆(Kalidasa)的著名剧本《沙恭达罗》(Abhijnansakuntala)中译本出版。1957年(四十六岁)

《中印文化关系史论集》、《印度简史》出版。1958年(四十七岁)

《1857—59年印度民族起义》出版;

作为中国作家代表团成员,参加在苏联塔什干举行的“亚非作家会议”。

1959年(四十八岁)

当选为第三届全国政协委员;

应邀参加“缅甸研究会五十周年纪念大会”;

译自梵文的印度古代寓言故事集《五卷书》中译本出版。

1960年(四十九岁)

为北京大学东语系第一批梵文巴利文专业学生授课。

1962年(五十一岁)

应邀前往伊拉克参加“巴格达建城1800周年纪念大会”;

当选为中国亚非学会理事兼副秘书长。

译自梵文的印度迦梨陀婆的剧本《优哩婆湿》中译本出版。

1964年(五十三岁)

当选为第四届全国政协委员;

参加中国教育代表团,前往埃及、阿尔及利亚、马里、几内亚等国参观访问。

1965年(五十四岁)

当选为第四届全国政协委员。

1966—1976年(五十五岁至六十五岁)

在“文化大革命”中受冲击。自1973年起,着手偷译印度古代两大史诗之一的《罗摩衍那》(Ramayana),至1977年,终将这部18755颂的宏篇巨制基本译完。

1978年(六十七岁)

当选为第五届全国政协委员;

大学复课,原担任的东语系系主任同时恢复;

作为对外友协代表团成员,前往印度访问;

担任北京大学副校长和北京大学与中国社会科学院合办的南亚研究所所长。1985年,北大与社科院分别办所后,继续担任北京大学南亚研究所所长,至1989年底。

12月中国外国文学会成立,当选为副会长。1979年(六十八岁)

受聘为中国大百科全书外国文学卷编委会副主任兼任南亚编写组主编;

中国南亚学会成立,当选为会长;

专著《罗摩衍那初探》出版。

1980年(六十九岁)

散文集《天生心影》出版;

被推选为中国民族古文字学会名誉会长;

中国语言学会成立,当选为副会长;

率领中国社会科学代表团赴联邦德国参观访问; 应聘为哥廷根科学院《新疆吐鲁番出土佛典的梵文词典》顾问。

12月被任命为国务院学位委员会委员。

散文集《季羡林选集》由香港文学研究社出版。1981年(七十岁)

散文集《朗润集》、《罗摩衍那》(二)分别出版。中国外语教学研究会成立,当选为会长。

1982年(七十一岁)

《印度古代语言论集》,《中印文化关系史论文集》,《罗摩衍那》(三)、(四)分别出版。

1983年(七十二岁)

获北京市教育系统先进工作者称号;

当选为第六届全国人民代表大会代表,同年被选为六届人大常委;

在中国语言学会第二届年会上当选为会长;

参加中国敦煌吐鲁番学会筹备组工作。学会成立,当选为会长;

《罗摩衍那》(五)出版。

1984年(七十四岁)

任北京大学校务委员会副主任;

受聘为中国大百科全书总编辑委员会主任、委员;

当选为中国史学会常务理事;

中国教育国际交流学会成立,当选为会长;

中国高等教育学会成立,当选为副会长;

《罗摩衍那》(六)、(七)出版。

1985年(七十四岁)

主持的《大唐西域记校注》出版;

参加在印度新德里举行的“印度与世界文学国际讨论会”和“蚁蛭国际诗歌节”,被大会指定为印度和亚洲文学(中国和日本)分会主席;

组织翻译并亲自校译的《〈大唐西域记〉今译》出版。

作为第六届国际历史科学大会中国代表团顾问,随团赴德意志联邦共和国斯图加特参加“第十六

届世界史学家大会”;

当选为中国作家协会第四届理事会理事;

译自英文的印度作家梅特丽耶·黛维的《家庭中的泰戈尔》中译本出版。

1986年(七十五岁)

当选中国亚非学会副会长;

应聘为中国书院导师;

北京大学东语系举行“季羡林教授执教四十周年”庆祝活动;

《印度古代语言论集》和论文《新博本吐火罗语A(焉耆语)〈弥勒会见记剧本〉,同时获1986年度北京大学首届科学研究成果奖;

率领中国教育国际交流协会访日赠书代表团回访日本。

1987年(七十六岁)

应邀参加在香港中文大学举行的“国际敦煌吐鲁番学术讨论会”;

主编的《东方文学作品选》(上、下)获1986年中国图书奖:

《大唐西域记校注》及《大唐西域记今译》获陆文星—韩素音中印友谊奖;

《原始佛教的语言问题》获北京市哲学社会科学和政策研究优秀成果奖。

1988年(七十七岁)

论文《佛教开创时期一场被歪曲被遗忘了的“路线斗争”—提婆达多问题》,获北京大学科学研究成果奖;

任中国文化书院院务委员会主席;

受聘为中华人民共和国文化部“中国文学翻译奖”评委会委员;

受聘为江西人民出版社《东方文化》丛书主编。

应邀赴香港中文大学讲学。

1989年(七十八岁)

获中国民间文艺家协会“从事民间文艺工作三十年”荣誉证书;

国家语言工作委员会授予“从事语言文字工作三十年”荣誉证书。

1990年(七十九岁)

任北京大学校务委员会名誉副主任;

论文集《佛教与中印文化交流》出版;

《中印文化关系史论文集》获中国比较文学会与《读书》编辑部联合举办的全国首届比较文学图书评奖活动“著作荣誉奖”。

受聘为《神州文化集成》丛书主编;

受聘为河北美术出版社大型知识画卷《画说世界五千年》十套丛书编委会顾问;

当选为中国亚非学会第三届会长;

受聘为香港佛教法住学会《法言》双月刊编辑顾问。

1991年(八十岁)

受聘为北京大学校务委员会名誉副主任。1992年(八十一岁)

被印度瓦拉纳西梵文大学授予最高荣誉奖“褒扬状”。

1993年(八十二岁)

在中国民主同盟中央常委第二次会议上,被选为民盟中央文化委员会副主任;

获北京大学505“中国文化奖”;

受聘为泰国东方文化书院国际学者顾问。1994年(八十三岁)

主持校注的《大唐西域记校注》、译作《罗摩衍那》获中国第一届国家图书奖;

赴曼谷参加泰国华侨崇圣大学揭幕庆典,被聘为该校顾问;

获中国作家协会中外文学交流委员会颁发的“彩虹翻译奖”;

任《四库全书存目丛书》主编纂。先后担任《传世藏书》、《百卷本中国历史》等书主编;

应聘为宝山钢铁(集团)公司宝钢教育基金理事会顾问。

1995年(八十四岁)

《简明东方文学史》获全国高校外国文学教学研究会首届优秀著作奖。

1996年(八十五岁)

《人生絮语》、《怀旧集》、《季羡林自传》、《人格的魅力》、《我的心是一面镜子》、《季羡林学术文化随笔》分别出版。

1997年(八十六岁)

《文化交流的轨迹——中华蔗糖史》(上)、《朗润

琐话》、《精品文库·季羡林卷》、《中国二十世纪

散文精品·季羡林卷》、《东方赤子》分别出版;

主编的《东方文学史》获第三届国家图书奖;

《赋得永久的悔》获鲁迅文学奖;

被山东大学、曲阜师范大学、柳城师范学院分别

授予名誉学术委员会主任、名誉校长、名誉院长。

至1997年底《季羡林全集》总32册已出版16册。

9 查询结果

10 查询结果

自主学习探究探究

一

1、幽径美在哪里?(概括并注

明段落)写幽径的美是否多

余?为什么?

2、藤萝美在哪里?(概括并注

明段落)它是什么的化身?采

用什么方法来写的?

探究结果

探究

二

1、愚氓在文中指谁?

2、藤萝的悲剧表现在哪里?

(概括并注明段落);表现作者

什么情感?

3、藤萝的悲剧是怎样造成的?

探究结果

探究

三

大自然无疑是美的,可是在人

类的愚昧野蛮和贪婪面前,这

种美又是何等的脆弱!在生活

中,你还耳闻目睹了哪些“愚

氓灭美”的悲剧?对此有何感

想?

探究结果

自学

成果检测练习基础知识

练习

1.下列句子中加点字注音正确的一项是()

A.一面傍湖,一面靠山,蜿蜒曲折,实有曲径通幽之趣。(wān yán)

B.因为天天见面,也就司空见惯,对它有点漠然了。(mù)

C.下面被人砍断,只留上段悬在空中,在风中摇曳。(yē)

D.听到嗡嗡的蜂声,顿觉这个世界还是值得留恋的,人生还不全是荆棘丛。(jǐnɡ jí)

2.解释下列句子中加点的词语。

(1)我不敢再看那一段悬在空中的古藤枯干,它真像吊死鬼一般,让我毛骨悚然。

毛骨悚然:

(2)在林林总总的植物中,燕园的这一棵古藤,实在渺小得不能再渺小了。

林林总总:

3.指出下列各句使用的修辞手法。

(1)它真像吊死鬼一般,让我毛骨悚然。()

(2)我隐隐约约听到古藤的哭泣声。()

(3)我自己的性格制造的这一个十字架,只有我自己来背了。()

(4)人们争名于朝,争利于市,哪里有闲心来关怀一棵古藤的生死呢?()

4.指出下列各句主要运用的表达方式。

(1)今年春天,我走过长着这棵古藤的地方,我的眼前一闪,吓了一大跳:古藤那一段原来凌空的虬干,忽然成了吊死鬼,下面被人砍断,只留上段悬在空中,在风中摇曳。()()

(2)真正的伟人们是决不会这样的。反过来说,如果他们像我这样的话,也决不能成为伟人。()

(3)此时,我简直是悲哀至极,哪里还有什么闲情逸致来欣赏幽径的情

综合知识

练习一、阅读“经过了史无前例的十年浩劫”至“连痛哭也没有地方了”,回答问题。

5.用简洁的语言概括选文的主要内容。

答:

6.联系语境,写出选文第一段中“坚决、彻底、干净、全部”等词的表达作用。

答:

7.选文中,作者发出了“人生还不全是荆棘丛”“人生毕竟还是一个荆棘丛”的感慨,这两句话矛盾吗?请联系上下文的内容,谈谈你的理解。

答:

8.阅读下面《紫藤萝瀑布》选段,结合上文回答问题。

花和人都会遇到各种各样的不幸,但是生命的长河是无止境的。我抚摸了一下那小小的紫色的花舱,那里满装生命的酒酿,它张满了帆,在这闪光的花的河流上航行。它是万花中的一朵,正是由每一个一朵,组成了万花灿烂的流动的瀑布。

同样的事物,寄寓作者不同的思想感情。试揣摩一下,季羡林和宗璞借助于“藤萝”这一特定的事物,分别揭示了什么样的道理。

答:

二、网上阅读顾亚红的《我家门前有条河》,完成9--12题

9.文中“我”搬家后,朋友们对“我”居住地的选择表示质疑,质疑的理由在文中第②段已经点明,那么为什么在第①段中用上省略号,而不直接写出怀疑的理由呢?

答:

10.“我”选择一个“人烟稀少,无关繁华”的地方作为居住地的原因是“门前有条河”,这

对“我”有哪些好处呢?

答:

11.同一个词语在不同的文章中表达的意思可能不一样。结合具体语境,说说下列句中加点的词应该怎样理解。

①我偏自私地称她是“我家门前的那条河”。

②偏偏出了我这样一个人,偏偏让我住到这个地方,偏偏让我走这一条幽径,偏偏又发生了这样一个小小的悲剧……

答

12.有人说:“此文反映的是环境保护的主题。”请你仔细阅读第⑩段,你认为本文还蕴涵了作者怎样的思想感情?

答:

提升知识

练习13.大自然无疑是美的,可是在人类的愚昧野蛮和贪婪面前,这种美又是何等的脆弱!在生活中,你还耳闻目睹了哪些“愚氓灭美”的悲剧?

答:

14.结合下面的相关材料,谈谈你对季羡林先生“人格魅力”的理解。

(1)世界上像我这样没有出息的人,大概是不多的。……但是,我愿意把这个十字架背下去,永远永远地背下去。(季羡林先生的心灵独白)

(2)几年前,北大新生报到的时节,一个新生单独一人带着一堆行李来办手续,忙乱之际看见了一位老人,于是他对这位老人说:“老师傅,能否帮忙照看一下行李,我办完手续再来取。”“老师傅”欣然应允,一个小时以后,男孩办完手续回来取行李,发现那位老师傅还顶着酷暑站在行李

旁,他连忙谢过。第二天的开学典礼上,他惊讶地发现,那位“老师傅”居然坐在了副校长的位置上,他便是季羡林先生。

答:

学生自

学疑难

问题与

课堂教

学建议

学生自主学习与教师晚自习辅导的要求:

1、教师制作《学案》的目的就是要培养好学生自主学习与自我解决实际问题的能力;

2、学生在自学过程中要充分利用老师提供的自学资源、自学工具、自学方法完成好

《学案》,不得抄袭、复制他人答案,一经发现,严肃处理;

3、各位教师要按规定认真制作学生自主学习的《学案》,并且至少要提前两天将《学

案》传给学生;

4、晚自习期间,辅导教师要认真察看学生自主学习的情况,对学生提出的问题要积

极主动地进行辅导;

5、学生必须在规定的时间内完成《学案》,教师应在下晚自习前将《学案》打包收齐

并在上新课之前进行浏览批阅,要根据学生完成《学案》的情况及时对教学设计

进行修改,之后,由科任教师将批阅好的《学案》上传至评审中心(教务处)存

档,以备教学检查;

6、《学案》成绩即为学生的自学成绩,它占学科学期成绩的30%,科任教师要认真作

好记载。

第五单元第三个三连堂18 幽径悲剧导学案

八语上册第五单元第三个三连堂18<< 幽径悲剧>>教学导学案班级801 姓名何家树自学成绩备注 自学目标知识目标1、学习烘云托月的写作手法;2、学习运用描写和抒情、议论相结合的表达方式;3、体会本文优美、通俗而又典雅的语言特点。 人生目标1、学习作者矢志维护真、善、美的决心,进而爱美护美,善待生命和一切美好的事物;2、拯救自然环境,实际是拯救人类自己,保护好自己赖以生存的环境,提高审美素质 能力目标1、增强维护真、善、美的能力;2、提高审美以及善待生命和一切美好事物的能力。 网上查询问题设置1 什么是悲剧?查询结果 悲剧是以剧中主人公与现实之间不可调和的冲 突及其悲惨的结局,构成基本内容的作品。它的 主人公大都是人们理想、愿望的代表者。悲剧以 悲惨的结局,来揭示生活中的罪恶,用鲁迅的话 说,悲剧即将人生有价值的东西毁灭给人看,从 而激起观众的悲愤及崇敬,达到提高思想情操的 目的。 2 什么是真、善、美?查询结果单纯不一定就是善良,表面的可恶代表不了内心 也如此 3 怎样维护真、善、美?查询结果 仁者爱人,有礼者敬人,爱人者 人恒爱之,敬人者人恒敬之。 4 愚氓灭美是什么意思?查询结果愚蠢的人毁灭掉没得事物 愚氓:愚民,愚昧之人。氓,民、百姓。 5 当今社会有哪些愚氓灭美的现 象? 查询结果时下风行的减肥热不就是么? 身体实在胖的也就不说了 有些本身瘦得象麻杆的也大叫着加入进来 多少减到住院的地步! 自然就是美早被扔一边去了 6 查出你所在城市存在哪些愚氓 灭美的现象? 查询结果 7 怎样在描写中结合抒情和议 论? 查询结果记叙文是通过对人物、事件、景物的具体描写, 来反映客观事物和现实生活的文体,但为了更鲜 明地表现主题,增强感染力,在记叙中也结合一 些抒情和议论,从而起到“画龙点睛”的作用。 记叙犹如“画龙”,抒情和议论则是“点睛”之

幽径悲剧教案

幽径悲剧(一课时) 赣榆县初级中学授课者:仲崇荣 教学背景: 这节课不同寻常——这是一节校际交流课:校领导指派我到班庄二中借班上课。我从思想上很重视这节课:备课上花了不少时间,进行了三轮备课,即备自己,备文本,备学生。其中的备学生,是指课前打电话向那边的任课老师了解学情。 教材分析: 《幽径悲剧》是八年级语文教材第五单元中的一篇精读课文。这是一篇文质兼美的散文,记叙了北大燕园内幽径上的一棵古藤萝的悲剧,作者将其视为整个幽径的悲剧,燕园的悲剧,也是一个时代的悲剧。文章语言精练、通俗又雅致,严厉谴责了那些无情无义的灭美“愚氓”,感染力极强。编者将其安排在人与环境单元,旨在让学生体会文中对藤萝所流露的真情,对愚氓恶行的谴责,从而正确理解人与自然的关系。 教学目标: 一.品读课文,在寻美、赏美中体会作者对古藤的深情。 二.感受悲剧效果,增强爱美护美的思想意识。 教学重点: 品读课文,在寻美、赏美中体会作者对古藤的深情。 教学难点: 感受悲剧效果,增强爱美护美的思想意识。

教学媒体: 多媒体,含图片、文字、音乐。 课前准备: 教师进行三轮备课,制作课件; 学生预习课文:熟读课文,读准字音,概括段意,赏析妙词佳句——在书上留下预习的痕迹。 教学过程: 说明:[ ]里的文字为教学环节的设计意图。 一.开场: 绽放自信笑容,拉近师生的心理距离;巧用名人名言,激发学生的学习热情。 [ 因为是借班上课,所以调动学生的学习热情就显得格外重要了。但时间宝贵,只能简单的笑一笑、说一说。 ] 二.简洁导入,投影出示导语。 让我们走进美文《幽径悲剧》,这里有一条( )的幽径,有一棵( ) 的古藤,还有一个( ) 的悲剧! [小括号里的内容,学生在充分预习的基础上大多数应该能说出来。设计该导语的意图有3:1.了解学生的预习情况;2.让学生从整体上感知课文;3.尽量简洁,为后面的深入研读文本节省时间。 ] 三.明确学习目标,投影出示,齐读目标。 1.品读课文,在寻美、赏美中体会作者对古藤的深情。 2..感受悲剧效果,增强爱美护美的思想意识。

第18课 战略大决战导学案(1)

《第18课战略大决战》导学案 一、导学目标 1、知识与能力:通过本课学习使学生掌握三大战役和渡江战役及南京解放等基本史实并把握解放战争发展到这一历史时期的阶段特征──战略决战。 2.过程与方法:通过对解放战争时期,国共两党军队优劣势、强弱势、胜败势的演变进行分析,培养学生通比较历史史实,归纳综合得出结论的历史思维能力。 3、情感、态度和价值观:通过本课学习使学生认识三大战役基本消灭国民党军队主力,大大加速了人民解放战争在全国胜利的历史作用;认识渡江战役不仅摧毁了国民党军队的长江防线,埋葬了蒋家王朝,更重要的是它捍卫了国家领土主权的独立和完整,维护了国家统一的历史作用。 二、导学重点:辽沈战役、淮海战役、平津战役、解放南京 三、导学难点:对蒋家王朝覆灭原因的分析和理解 四、前置作业:通读课本 五、导学过程: 活动一:小组合作找出本课包括哪几部分。 活动二:本课知识要点(小组讨论完成) 自主进行知识梳理: (一) (二)、百万雄师过大江 (1)百万雄师过大江的目的是什么?(2)南京何时解放?解放南京意味着什么? 活动三、小组合作探究,解决下列问题: 1.陈毅为什么说“淮海战役是人民用小车推出来的”? 通过课本插图引导学生理解:解放战争迅速取得胜利,是与人民群众对解放战争的全力支持分不开的。 2.为什么要用和平手段解放北平? 3.朗读毛泽东的《七律——人民解放军占领南京》 七律·人民解放军占领南京1949年4月 钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。 虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。 宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。 天若有情天亦老,人间正道是沧桑。 4.活动与探究:为什么共产党能在短短的三年内,就能以弱胜强打败国民党呢?(一分为二,分别从国民党和共产党两个方面来分析。) 本课小结:

备考2014中考语文之散文阅读训练:幽径悲剧(含答案)

阅读《幽径悲剧》中的几段文字,完成10~13题。 我是一个没有出息的人。我的感情太多,总是供过于求,经常为一些小动物、小花草惹起万斛闲愁。真正的伟人们是决不会这样的。反过来说,如果他们像我这样的话,也决不能成为伟人。我还有点自知之明,我注定是一个渺小的人,也甘于如此,我甘于为一些小猫小狗小花小草流泪叹气。这一棵古藤的灭亡在我心灵中引起的痛苦,别人是无法理解的。 从此以后,我最爱的这一条幽径,我真有点怕走了。我不敢再看那一段悬在空中的古藤枯干,它真像吊死鬼一般,让我毛骨悚然。非走不行的时候,我就紧闭双眼,疾趋而过。心里数着数:一,二,三,四,一直数到十,我估摸已经走到了小桥的桥头上,吊死鬼不会看到了,我才睁开眼走向前去。此时,我简直是悲哀至极,哪里还有什么闲情逸致来欣赏幽径的情趣呢? 但是,这也不行。眼睛虽闭,但耳朵是关不住的。我隐隐约约听到古藤的哭泣声,细如蚊蝇,却依稀可辨。它在控诉无端被人杀害。它在这里已经呆了二三百年,同它所依附的大树一向和睦相处。它虽阅尽人间沧桑,却从无害人之意。每年春天,就以自己的花朵为人间增添美丽,焉知一旦毁于愚氓之手。它感到万分委屈,又投诉无门。它的灵魂死守在这里。每到月白风清之夜,它会走出来显圣的。在大白天,只能偷偷地哭泣。山头的群树,池中的荷花是对它深表同情的,然而又受到自然的约束,寸步难行,只能无言相对。在茫茫人世中,人们争名于朝,争利于市,哪里有闲心来关怀一棵古藤的生死呢?于是,它只有哭泣,哭泣,哭泣…… 10.“心里数着数:一,二,三,四,一直数到十”这一细节描写有什么表达效果?(2分) 11.“山头的群树”、“池中的荷花”也对藤萝“深表同情”,这样写有什么用意?(2分) 12.藤萝并不会“哭泣”,文中却三次写到它“哭泣”,请从思想内容和表达特色两个方面作简要分析。(2分) 13.作者说“这一棵古藤的灭亡在我心灵中引起的痛苦,别人是无法理解的”,这是为什么?作者的痛苦仅仅是古藤的灭亡吗?(3分)

《幽径悲剧》最新导学案[1]

《幽径悲剧》导学案 班级_________ 姓名__________ 学习目标: 1、阅读描写藤萝的有关语段,能说出藤萝的不幸遭遇以及原因。 2、通过反复朗读体会,感受藤萝的美和悲,感受文中表达的情感,理解“幽径悲剧”的含义。 3、学会欣赏美,保护美。 学习重点:学会通过读、品、悟理解作者情感。 学习难点:体会作品强烈的悲剧效果。 导学案: 一、导入新课: 二、预习检查: 三、初读感知课文: (一)介绍作者: 1、说一说:你了解的季羡林: 2、读一读:2006感动中国十大人物颁奖词——季羡林 智者乐,仁者寿,长者随心所欲。曾经的红衣少年,如今的白发先生,留得十年寒窗苦,牛棚杂忆密辛多。心有良知璞玉,笔下道德文章。一介布衣,言有物,行有格,贫贱不移,宠辱不惊。 3、了解背景: (二)了解文章主要内容,理清思路: 1、回顾课文,概括主要内容:用一句话概括在这幽径上发生了什么悲剧? 2、解题:什么是悲剧?请大家用一句话或一个故事告诉大家你的想法。 3、理一理:按照作者的思路,可将文章分为三部分: (一)、 (二)、

(三)、 四、精读品析: (一)、赏藤萝之美 1、阅读课文,请找出文中表现藤萝之美的语句,并说说你所感受到的美。 (提示:可以从用词、修辞、形象描写、情感表达等角度来谈。参考句式如:我觉得这是一株藤萝,从文中等句子中可以看出,我的理解是。) 2、文章正面描写了藤萝之美,那么文章开头就写的是藤萝吗?那么写的是什么?这样写的目的是什么? (二)、观藤萝之惨 1、可以说这株古藤萝在燕园,它是唯一的最美,在“我”的心中,它是唯一的最爱,都占据着唯一的不可替代的地位。然而如此美丽的古藤萝却被毁灭了,永远消失了,找出文中描写藤萝被毁之后的语段,划出你认为最能表现藤萝被毁后的惨状的语句,并谈谈你的感受。 2、朗读藤萝被毁的文字,让我们感受一下藤萝被毁灭后的悲惨情形。(读出痛心和同情。)(同桌互评) (三)、感作者之悲 1、被毁灭的东西越美,其悲剧性就越强。 阅读文章12—14段,作者在此更是直接宣泄自己的悲愤、痛苦之情,划出这些语句,体会作者深切的悲痛之情。 2、作者的这种悲愤、痛苦之情在1 3、14段得到了充分的宣泄,同桌互读体会感情。

《幽径悲剧》教案

《幽径悲剧》教案 学习目标: 1、能联系生活,理解善待环境就是善待自己的道理,唤起维护真、善、美的决心。 2、学习本文描写和议论、抒情相结合的表达方式。 3、体会本文精练、通俗而又雅致的语言。 学习重点:能联系生活,理解善待环境就是善待自己的道理,唤起维护真、善、美的决心。 学习难点:体会本文精练、通俗而又雅致的语言。 课前学习: 1、熟读课文,查工具书解决课文中的生字词,能正确拼读,了解词的大意。 2、查资料,进一步了解作者和北大燕园。 课时安排:两课时 第一课时 课时教学目标: 1、领略古藤之美、古藤之悲 2、理解作者的情感 教学内容及步骤: 一、导入: 在北京大学的校园里曾发生过这样一个故事:金秋时节,怀着无比自豪与兴奋之情的天之骄子从各地云集燕园。一位扛着行李的新生,看见一位穿旧式中山装的老头,就请他帮助看一会儿行李,自己去报到。老头答应了,9月的北京天气还很热,旁边有人说:“您回去吧,我替他看着。”可老人说:“还是我等他吧,换了人他该找不着了。”那位学生回来后,老头什么也没说就走了。3天后的开学典礼上,这位学生大吃一惊,那天帮自己看行李的老头,竟是主席台上就座的北京大学的副校长、大名鼎鼎的季羡林!这就是北京大学教授,著名的学者、作家季羡林。现年已94高龄却仍矢志不渝地维护着真、善、美的中国科学院院士季羡林。今天我们就来学习他的一篇散文——《幽径悲剧》。让我们一同去感知季羡林先生真诚丰富的情感世界。 二、整体感知 1、迅速浏览课文,用一句话概括:幽径上发生了什么悲剧? 2、阅读、概括 3、组织交流 三、研读课文 (一)引导学生学习写古藤之美的部分 1、“悲剧”就是将美的东西毁灭给人看。 越美的东西被毁灭,其悲剧性就越强烈。“幽径悲剧”实际上写的是幽径上的一棵古藤萝的悲剧。写“悲剧”首先要揭示悲剧主角古藤的美,作者是如何突出地写古藤萝之美呢? 2、古藤萝之美 找出文中具体描写幽径古藤萝形、色、味、声的语句,领略古藤萝的美丽,阅读、赏析、绘画、交流 3、幽径四季之美

愧对一棵树-阅读理解及答案

愧对一棵树 1.愧对一棵树 矫友田 (1)老屋的院子里曾长着一棵香椿树,那是父亲从一位亲戚家移植过来的。它的主干虽然只有婴儿的胳膊粗细,却光洁挺拔,超过了老屋的屋脊。 (2)每到春天,香椿树便生出柔嫩的叶芽。我们就会把那些像雉鸡翎一样对生的,且散发着特殊芳香的嫩叶采摘下来。经盐水卤过之后,便成为一道鲜美的菜,可以直接就着玉米饼子或馒头食用。嚼在口里,香气四溢。 (3)另外,还有一种在当时看来较为奢侈的吃法,那就是将卤过的香椿叶用刀剁成细末,而后再打上几个鸡蛋,用油炒着吃,更是鲜美无比。 (4)那时候,母亲总是要把采摘下来的香椿叶分成许多份,然后打发我给周围的邻居送去,让大家伙都尝一尝鲜。因此,在我当时幼小的心灵里,时常会因为自家拥有一棵香椿树而感到骄傲。 (5)那年夏天,突然袭来一场台风。街头上那些碗口粗细的柳树,有许多都被连根拔起。我家院子里的那棵香椿树也没能幸免,被台风拦腰折断,只剩下半截光秃秃的树干。尽管我们一家人对它精心呵护,在它剩余的半截树干上,也曾生出过绿芽。可是不久,它便染上一种怪病,从断裂处到根部在一点一点地干枯,而我们只能期盼它奄奄一息的生命能够出现奇迹。最终,奇迹并没有发生,那一棵香椿树死了。没有香椿树的春天,我们一家人总是感觉少了一点东西。 (6)又一年春天,我和小伙伴在村头的树林里玩耍时,发现了一棵酷似香椿的小树苗。它伸展着几排像香椿叶一样的叶芽,令我激动不已。在几个小伙伴的帮助下,我们将那棵小树苗挖了回来,补种在先前那棵香椿树的位置上。 (7)傍晚,父亲从外面回来,他发现了院子里的那一棵小树苗后,惊讶地问道:“这是你栽的吗?” (8)我得意地说:“是啊,这是我在村头的树林里发现的。” (9)父亲俯下身去,摘下一片嫩叶,用手指揉捏了几下,而后放在鼻子上嗅了一下,继而笑着对我说:“它虽然长得跟香椿树一样,但它可不是香椿树,它的名字叫臭椿。不信你摘一片叶子闻一闻,上面有一股怪怪的臭味。” (10)我将信将疑地摘下一片叶子,像父亲那样将它揉碎,放在鼻子上嗅了嗅,果然有一股难闻的臭味。此时,我才相信父亲的判断,极其失望地盯着那一棵小树苗。 (11)这时候,父亲好像是在安慰我说:“反正院子里还缺少一棵树,就让它长在那儿吧,臭椿也没有什么不好的。” (12)父亲的安慰,丝毫遮掩不了我内心的失望。我像受到它的欺骗一样,越看它越不顺眼。第二天,我终于忍不住内心的愤懑,将它连根拔了出来,折成几段后,扔到一边去了。

第18课 罗斯福新政导学案

第18课罗斯福新政导学案 第八大周高一历史备课人李淑娟审核人段卫贤 一【学习目标】 识记罗斯福新政的内容;理解罗斯福新政和国家垄断资本主义两个重要概念,罗斯福新政的特点和影响; 二【重点难点】 重点·新政的内容,新政的影响 难点·金本位制,国家垄断资本主义 三【自主学习】 (一)临危受命(罗斯福新政的背景) 1、____年经济危机给美国造成巨大危害,社会更加动荡不安 2、____反危机措施的失败,____危机和____危机不断恶化 3、美国民众希望有一个强有力的政府 ____以实行“____”为竞选宣言,赢得选民的信任。在1932年的大选中,赢得绝大多数选民的支持,击败胡佛,____年3月就任美国总统。 (二)实施新政 1、整顿________。(1)令银行暂时休业整顿,逐步恢复银行信用;(2)放弃金本位制,实行美元贬值,刺激出口;(3)扩大联邦储备委员会的权力;(4)管理证券业。 2、复兴工业。(1)加强对工业的____,通过《________》,将生产的各个环节置于国家监督之下;(2)调整企业关系和劳资关系。 3、调整农业政策。(1)成立____,用行政手段调整农业政策,(2)为减耕减产的农民提供补贴;(3)调整农产品结构,提高并稳定农产品价格。 4、社会福利:社会救济与公共工程。(1)建立_______,发放紧急救济金;(2)加强____措施,为老人、残疾人、失业者和儿童提供社会保障;(3)推行“____,建立专门政府机构,兴办工程,增加就业,刺激消费和生产,稳定社会秩序。 5、进行社会立法 联邦政府还进行了一系列社会立法。签署《_______》、《_______》,《全国劳工关系法》使工人有权利组织自己的工会;成立了全国劳工关系委员会,保障工人的基本权利。 (三)、摆脱危机困境(罗斯福新政的作用影响) 1、新政在一定程度上减轻了危机对美国经济的严重破坏,促进了社会生产力的恢复。使美国经济逐渐走出低谷。工商业和国民经济状况也有显著改善;农业生产保持稳定,农民收入有所提高;对外贸易趋向活跃,失业人数减少,人民生活水平得到恢复和改善。到1940年国民收入恢复到1929年经济危机爆发前的水平。 2、新政在一定程度上缓和了_______。新政为美国广大的普通百姓提供了最低限度

幽径悲剧教学设计与反思

《幽径悲剧》教学设计 启东市寅阳初级中学李锦辉《幽径悲剧》是著名学者季羡林先生所写的一篇散文。其文章内涵丰富而深 邃;其文语言精练,纯粹,通俗而又雅致;其情渗透字里行间,沉痛不失其含蓄。文中古藤萝的悲剧,是整个幽径的悲剧,是燕园的悲剧,是时代的悲剧,更是人性的悲剧。所以说《幽径悲剧》是一篇极佳的阅读教学的文本。本着课程标准中“培养学生审美情趣,提高品德修养”,“培养学生自主的意识和习惯,为学生创设良好的学习情境”,“培养学生自主,合作,探究的学习方式”的理论指导,设计此课。为达到以上标准要求,可选用教师点拨,学生自学,小组讨论,朗读为主的教学方式。 学习目标: 1、能联系生活,理解善待环境就是善待自己的道理,唤起维护真、善、美的决 心。 2、学习本文描写和议论、抒情相结合的表达方式。 3、体会本文精练、通俗而又雅致的语言。 学习重点: 学会通过读、品、悟理解作者情感。 学习难点: 体会作品强烈的悲剧效果。 教学方法: 运用多种手段引导学生诵读、感悟、合作探究。 教学过程: 一、预习检测 注音或据拼音写汉字 wān yán ()() jīng ( ) 潋滟抖擞 ( )棘 yè sǒng méng 摇()毛骨()然愚()

教学步骤教师活动学生活动 调整与 思考 1 激趣导入: 这是一个发生在2003年的澳大利亚 网球公开赛上的故事。一只小鸟被一个高 速飞行的网球击中,鸟儿堕地身亡。接下 来的一幕让世人震撼:击中小鸟的运动员 神情沮丧,马上终止比赛,跑到小鸟跟前, 毫不犹豫的双膝跪地,双手合拢,表示忏 悔。他那深深的一跪已经成为经典的一幕 让世人永远难忘。他那深深的一跪为什么 会成为经典一幕让世人震撼呢?……今 天让我们来看看一位同样关爱生命,而且 情感更加丰富的作家季羡林,随他一起走 《幽径悲剧》。 听故事,思考后交 流 可增加 对季羡 林文学 常识的 了解 2 整体感知: (1)围绕课题,思考文章写了一个 什么悲剧? (2)原先你一直以为什么样的事叫 悲剧? (3)指名朗读课文第11自然段。 朗读课文,思考, 交流

《散步》导学案(无答案)

八年级语文教案 二十二散步 莫怀戚 ( 主备人:张伏宝嵇小舟执教:张伏宝 2010年5月27日 ) 教学目标: A:知识与能力 1、学习本文通过细节描写表现人物、表达情感的方法;体会景物描写及其作用。 2、欣赏本文优美的语言;学习课文以小见大的写法。 B:过程与方法 1、阅读全文,整体感知,反复诵读,领会主旨。 2、运用自主、合作、探究的学习方式阅读散文,提高审美情趣。 C:情感、态度、价值观 感受文中三代人互敬互爱的深沉的亲情美,培养尊老爱幼、珍爱亲情、珍爱生命的情感。 教学重点: 整体感知课文内容,品味揣摩景物描写、细节描写的语句。 教学难点: 领会表现至善至美的亲情美的主题以及语言文字之美、情感意境之美的欣赏与感悟。 导学步骤: 一、情境导入 孝敬父母、尊老爱幼是我们中华民族的传统美德,也体现着人世间最美好的情感——亲情。其实,在我们成长的过程中一直都沐浴着亲情。哪位同学能联系实际,说说你都感受到了哪些亲情?(学生说感受) 幸福的家庭是美好的温馨的,幸福家庭的生活细节也往往渗透着温馨的爱,像全家人一起吃饭、看电视、聊天等等。哪怕是一家人一起散步这样平常小事,也能体现出浓浓的亲情。莫怀戚的《散步》就为我们讲述了这样一个感人的故事。 (板书课题、作者) 二、自习质疑 1、回顾学过的《错过》,用文中的词语填空。 德高望重,心中装满美好情愫的季羡林先生因为燕园中的古藤萝被毁,写下了对灵魂颟顸之人强烈不满的《幽径悲剧》。 宗璞先生没有因为紫藤萝花架的一时被毁而心中惆怅,反而在紫藤萝花瀑前憬悟到生命的永恒。诵读、咀嚼这些充满诗意和哲理的文

字,我们能否感受到存活的斑斓多味?如果想要增加我们生命的厚度,我们应该学会观察、思考和驾驭生活,不贻误生活赐给我们的每一次良机。 2、收集有关作者资料,简介作者。 点拨:莫怀戚,1951年出生,重庆人,中国作家协会会员。笔名:周平安、章大明。曾任教重庆师范学院中文系,著有小说集《诗礼人家》《大律师现实录》、长篇小说《经典关系》《透支时代》等。 3、将你学习中遇到的问题写下来与同学讨论。 4、课前热身:给下列加点字注音。 lín) 分歧.( qí ) 酷.冬(kù)亲戚.(qī)波光粼粼 .. ( 霎.时(shà)熬.过(áo)桑.树(sāng)嫩.芽(nan) 三、朗读课文,整体感知 A、散步的人有:母亲、我、妻子、儿子 B、散步的地点是:田野 C、散步的季节是:初春 D、散步的过程中发生了:分歧(用原文中的一个词来回答) E、本文的感情线索是亲情;叙事线索是散步。 四、细读品味,合作探究(再读课文) 1、合作探究,把握课文中心事件和人物。 A:文章写了一件什么事,一个平凡的家庭显得那样和美? 教师点拨:写的是一家四口祖孙三代在田野散步。 B:你最喜欢文中哪个人物?为什么喜欢?(用一个词来概括人物的特点) 教师点拨:母亲——慈爱;“我”——孝顺;妻子——贤惠; 儿子——天真可爱。 2、细读品味,感受亲情之美。 A: “我的母亲老了,他早已习惯听从她强壮的儿子;我的儿子还小,他还习惯听从他高大的父亲。” a:学法指导:从“强壮”、“高大”分析及表达的感情方面进行品味。 b:学生合作探究、交流展示。 C:教师点拨:“强壮”是从母亲看儿子的角度说我正值中年;“高大”是从儿

《幽径悲剧》教学设计

《幽径悲剧》教学设计 [教学目标] 1、学习本文主要运用描写和议论抒情的表达方式。 2、理解文章揭露了令人无比痛心的愚氓灭美的现实,抒发了矢志不移地维护真、善、美的决心。 [重点难点] 1、重点:理解文章的中心意思。 2、难点:强烈的悲剧效果。 [教学时数] 二教时 第一教时 一、导入 作者简介 季羡林,北京大学教授、作家、学者。 本文写北大燕园内,作者自家住处附近一条幽径上的一株古藤萝的悲剧。作者把这株古藤萝的悲剧,视为整个幽径的悲剧,燕园的悲剧也是一个时代的悲剧。 二、阅读课文,整体感知文章 三、理清文章思路

学生讨论、交流,明确: 全文共17段,可分为三个部分。 第一部分(1—6),写幽径美景。 第二部分(7—10),写幽静藤萝之美。 第三部分(11—17),写藤萝悲剧。 四、学习课文第一部分 思考:这一部分可分为几层?怎样写幽径的美景? 这一部分可分为两层:第一层(1—2),写幽径自有来头,不可等闲视之。第二层(3—6),写幽径四季之美。 第二层写幽径四季之美。先交代幽径“一面傍湖,一面靠山”的环境,然后分从“山上”“湖中”两个方面写景物之美。写山上之美,按时间顺序,从“春天”写到“夏天”,再写到“秋天”,突出“总有翠色在园”。春天小花的生命灿烂,“过一阵换一个颜色”;夏天绿阴之浓烈,“人们仿佛是在一片绿雾中穿行”;秋天别具一格的生机,“枫叶变红,与苍松翠柏,相映成趣,凄清中又饱含浓烈”。写湖中之美,着重表现夏天“绿叶接天,红荷映日”的“一股无比强烈的生命力”。在分写山上与湖中春、夏、秋三季景象的基础上,文章又以一段文字合写冬天景象,突出“白雪覆盖”,松柏“绿色更加浓烈”,着意表明虽是隆冬却并无“萧索”之感。总起来看,作者写幽径之美,更注重表现的是浓烈勃发的生机。

精品学案——第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

导学案班级姓名第组第四单元三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融 第18课东晋南朝时期江南地区的开发 一、学习目标 1.了解这一时期简单的历史发展脉络,包括东晋的兴亡、南朝的政治,掌握江南地区的开发。 2.通过本课的学习,综合认识头绪纷繁和较长时段的历史过程,把握其发展线索的能力有所提高。 3.通过关于江南开发史实的学习,认识不同地区之间的交流对于经济发展的重要作用,认识劳动人民对于社会物质文明发展的重大贡献。 二、自主预习 1. 年,内迁的匈奴人灭掉西晋。镇守长江中下游的皇族司马睿于年重建晋 王朝,以 为都城,史称东晋。 2.420—589年,中国南方政权更迭频繁,相继出现四个王朝。 3.秦汉时期,北方和南方的经济发展很不平衡。经济发达,是全国的经济中心。 4.农业生产技术也有了很大的改进,包括推广和改进梨耕,实行,以及推广选种、育种、田间管理和等比较先进的生产技术。 5.南朝时的,人口众多,时当时商业最为活跃的大都市。 三、合作探究 1.在地图上用箭头和线简要地画出三国两晋南北朝时期民族流动的趋向。 2.想一想,这一时期民族迁徙在我国历史上有什么重要意义?

导学案 四、随堂演练 1.下列朝代都曾以建康为都城的是() ①东晋②西晋③西汉④南朝 A.①② B.③④ C.②③ D.①④ 2. 我国老百姓的主食一般呈现出“北麦南稻”的格局,但在魏晋南北朝时,南方老百姓的餐桌上除了稻米之外,还有各类北方面食。出现这种现象的主要原因是() A.人口南迁和民族融合的影响 B.面食的营养价值高 C.南方商品经济的发展 D.南方人口增多 3. 南朝时,江南地区得以开发的最主要原因是() A.气候湿润 B.土地肥沃 C.社会安定 D.北方人南迁 4. 西晋从统一到灭亡持续了多少年() A.14年 B.36年 C.50年 D.37年 5. 魏晋南北朝时期北方人口大量南迁的主要原因是() A.南方气候宜人环境优美 B.北方长期战乱南方相对安定 C.南方生产技术先进 D.北方人口多无地耕种 6. 西晋和东晋的建立者分别是() A.司马懿和司马昭 B.司马昭和司马炎 C.司马炎和司马睿 D.司马炎和司马昭 7.淝水之战的交战双方是() A.东晋和北魏 B.东晋和前秦 C.西晋和前秦 D.西晋和北魏 8.灭亡西晋的少数民族是() A.鲜卑族 B.匈奴族 C.氐族 D.羯族 五、课后反思

《难得糊涂》阅读练习及答案

难得糊涂 ⑴清代郑板桥提出来的亦书写出来的“难得糊涂”四个大字,在中国,真可以说是家喻户晓,尽人皆知的。一直到今天,二百多年过去了,但在人们的文章里,讲话里,以及嘴中常用的口语中,这四个字还经常出现,人们都耳熟能详。 ⑵我也是“难得糊涂党”的成员。 ⑶不过,在最近几个月中,在经过了一场大病之后,我的脑筋有点儿开了窍。我逐渐发现,糊涂有真假之分,要区别对待,不能眉毛胡子一把抓。 ⑷什么叫真糊涂,而什么又叫假糊涂呢? ⑸用不着做理论上的论证,只举几个小事例就足以说明了。例子就从郑板桥举起。 ⑹郑板桥生在清代乾隆年间,所谓康乾盛世的下一半。所谓盛世历代都有,实际上是一块其大无垠的遮羞布。在这块布下面,一切都照常进行。只是外寇来得少,人民作乱者寡,大部分人能勉强吃饱了肚子,“不识不知,顺帝之则”了。最高统治者的宫廷斗争,仍然是血腥淋漓,外面小民是不会知道的。历代的统治者都喜欢没有头脑没有思想的人;有这两个条件的只是士这个阶层。所以士一直是历代统治者的眼中钉。可离开他们又不行。于是胡萝卜与大棒并举。少部分争取到皇帝帮闲或帮忙的人,大致已成定局。等而下之,一大批士都只有一条向上爬的路——科举制度。成功与否,完全看自己的运气。翻一翻《儒林外史》,就能洞悉一切。但同时皇帝也多以莫须有的罪名大兴文字狱,杀鸡给猴看。统治者就这样以软硬兼施的手法,统治天下。看来大家都比较满意。但是我认为,这是真糊涂,如影随形,就在自己身上,并不“难得”。 ⑺我的结论是:真糊涂不难得,真糊涂是愉快的,是幸福的。 ⑻此事古已有之,历代如此。楚辞所谓“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒”。所谓“醉”,就是我说的糊涂。 ⑼可世界上还偏有郑板桥这样的人,虽然人数极少极少,但毕竟是有的。他们为天地留了点儿正气。他已经考中了进士。据清代的一本笔记上说,由于他的书法不是台阁体,没能点上翰林,只能外放当一名知县,“七品官耳”。他在山东潍县做了一任县太爷,又偏有良心,同情小民疾苦,有在潍县衙斋里所做的诗为证。结果是上官逼,同僚挤,他忍受不了,只好丢掉乌纱帽,到扬州当八怪去了。他一生诗书画中都有一种愤懑不平之气,有如司马迁的《史记》。他倒霉就倒在世人皆醉而他独醒,也就是世人皆真糊涂而他独必须装糊涂,假糊涂。 ⑽我的结论是:假糊涂才真难得,假糊涂是痛苦,是灾难。 ⑾现在说到我自己。 ⑿我初进301医院的时候,始终认为自己患的不过是癣疥之疾。隔壁房间里主治大夫正与北大校长商议发出病危通告,我这里却仍然嬉皮笑脸,大说其笑话。终医院里的四十多天,我始终没有危机感。现在想起来,真正后怕。原因就在,我是真糊涂,极不难得,极为愉快。 ⒀我虔心默祷上苍,今后再也不要让真糊涂进入我身,我宁愿一生背负假糊涂这一个十字架。(选自《季羡林谈人生》) 14.请概括出本文的中心论点。(3分) 15.文章开头引用郑板桥的四个大字有什么作用?(4分) 16.第(9)段运用了什么论证方法?有什么作用?(3分) 17.作者在《幽径悲剧》一文中说:“我自己的性格制造成的这一个十字架,只有我自己来背了。奈何,奈何!但是,我愿意把这个十字架背下去,永远永远地背下去。”表达了作者矢志维护真善美的决心,本文末也提及“宁愿一生背负假糊涂这一个十字架”,在你的人生坐标里,有你愿意背负的“十字架”吗?请联系自己的学习生活实际,简要谈谈。(不少于

4《幽径悲剧》学案

《幽径悲剧》学案 【学习目标】 1、能理解“幽径悲剧”的含义,理解文章思路。 2、学习反复、拟人等修辞手法的运用及作用。 3、学习运用描写、议论和抒情相结合的表达方式。 4、能把握文章情感,学习作者矢志不移地维护真、善、美的精神,能理解善待环境就是 善待自己的道理,增强维护真、善、美的意识。 【学习重难点】 1、能理解“幽径悲剧”的含义,理解文章思路。 2、学习反复、拟人等修辞手法的运用及作用。 3、学会探求悲剧的涵义,剖析紫藤萝悲剧之因,维护真、善、美。 【学法指导】 1、通过多种形式的朗读体会藤萝的美。 2、通过小组讨论、集体交流的方法理解作者对被砍前的藤萝和对被砍之后的藤萝的不同情感,通过这种情感的剧烈反差,能体会到真、善、美的重要性,从而学习作者矢志维护真、善、美的精神。 3、学习运用描写、议论和抒情的表达方式的写法。 【学习过程】 第一课时 一、知识链接 1、写作背景 1992年的春天,北大燕园内,作者自家住处附近一条幽静上的一株古藤萝下段被人砍断,只留上段悬在空中,随风摇曳。这一棵藤萝毁于写作时的“今年春天”,“十年浩劫”已结束十五年,改革春风劲吹,取得了伟大成就。但是,由于国民素质还需进一步提高,因而出现了“愚氓灭美”的现象。作者迫切地感到必须努力实行科教兴国,迅速提高国民的思想文化和审美素质,于是,怀着重大的使命感写下此文。 2、走进作者 季羡林(1911-2009):字西逋,又字齐奘,当代著名学者,北大副校长、教授,世人称其为“学界泰斗”“一代宗师”,国内外公认的“东方学大师”,我国著名的文学家、教育家、社会活动家、古文字学家、佛学家、翻译家,精通12国语言。2009年7月 11日北京时间8点50分,在北京301医院病逝,享年98岁。著有文集《天竺心影》、《朗润集》、《留德十年》、《牛棚杂忆》、《季羡林论人生》、《病榻杂记》等。3、2006感动中国十大人物颁奖词——季羡林 智者乐,仁者寿,长者随心所欲。曾经的红衣少年,如今的白发先生,留得十年寒窗苦,牛棚杂忆密辛多。心有良知璞玉,笔下道德文章。一介布衣,言有物,行有格,贫贱不移,宠辱不惊。 二、自主学习 1、给加点的字注音。 懦.者 ( )潋滟 ..( )浩劫.( )诛伐 ..( )荆棘 ..( ) 凌.空( )虬.干( )摇曳.( )悚.然()愚氓 ..( ) 猬.集()万斛.()遒劲.( )干劲.( )惆怅 ..( ) 2、解释下列词语。 ⑴凄清: ⑵萧索: ⑶愚氓: ⑷足征: ⑸潋滟: ⑹诛伐: ⑺疾趋: ⑻焉知: ⑼奈何: ⑽闲情逸致: ⑾司空见惯: ⑿等闲视之: ⒀相映成趣: ⒁盘曲而上: ⒂鲁殿灵光: ⒃毛骨悚然: ⒄月白风清: ⒅林林总总:

幽径悲剧教学设计范文

幽径悲剧教学设计范文 幽径悲剧教学设计范文 作为一位杰出的教职工,通常会被要求编写教学设计,借助教学设计可以提高教学效率和教学质量。那要怎么写好教学设计呢?下面是整理的幽径悲剧教学设计范文,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。 1、指导学生通过朗读理清文章思路,理解文章内容 2、品味语言,学习反复、拟人修辞手法的运用及作用。 3、学习层层铺笔的描写手法及作用。 4、通过品读、美读把握文章情感,学习作者矢志不移地维护真、善、美的精神。 教学重点:学会通过读、品、悟理解文本所蕴含的情感。 教学难点:体会作品强烈的悲剧效果。 三课时 1、借助工具书,解决文中字词,做到读通、读懂课文、了解课文的主要内容。

2、查找有关季羡林的知识。 第一课时 教学内容:感受幽径之美,古藤萝之美。 一、导入 老师讲一个真实的小故事:北大新学伊始,一位外地学子背着大包小包进入校园,实在太累了,就把包放在路边。这时正好一位老人走来,年轻学子就拜托老人替自己看一下包,而自己则轻装去办理手续,老人爽快答应了。近一个小时过去了,学子归来,老人还在尽职尽责地看守。谢过老人,两人分别。 几天是北大的开学典礼,这位年轻的学子惊讶地发现,主席台上就坐的北大副校长季羡林正是那天替自己看行李的老人。从这个小故事中我们看到了一个大学者令人钦佩的人格魅力。今天我们将通过《幽径悲剧》走进这位文化巨匠的精神世界,聆听他诉说的智慧,智慧地诉说。 二、介绍作者 季羡林,北京大学教授、作家,学生介绍之后老师补充。中学毕业后,他和80多个高中同学北上京城考大学。结果,只有3个人考中,而他一人同时考取了北大和清华。入学之后,学业出色,成为当时清华佼佼者,为清华“四剑客”之一。 季老学识渊博,学富五年,精通六七种语言,致力于研究“东方学”,是享誉海内外的“东方学大师”,学识了得,是当代中国的一

(新课程)高中数学 第18课时(向量的加法)导学案 苏教版必修4

总 课 题 平面向量 总课时 第18课时 分 课 题 向量的加法 分课时 第 1 课时 教学目标 理解向量加法的含义,会用向量加法的三角形法则和平行四边形法则作两个向量的和,掌握加法的交换律和结合律,并会用它们进行向量的运算。 重点难点 向量加法的三角形法则和平行四边形法则。向量加法的交换律和结合律。 引入新课 问题1、利用向量的表示,从景点O 到景点A 的位移为OA ,从景点A 到景点B 的位移为AB ,那么经过这两次位移后游艇的合位移是OB (如图) 这里,向量OA ,AB ,OB 三者之间有什么关系? 1、向量加法的定义________________________________________________________ 2、向量加法的三角形法则___________________________________________________ 具体步骤: (1)把两个向量平移后,使两个向量的一个起点与另一个起点相连。 (2)将剩下的起点与终点相连,并指向终点,则该向量为两个向量的和。 简记为“首尾相连,首是首,尾是尾” 3、向量加法的平行四边形法则_______________________________________ 4、对于零向量和任一向量a 有 a a a =+=+00,对于相反向量有()()0 =+-=-+a a a a 5、向量加法的运算律 交换律____________________________ 结合律______________________________ 6、如果平面内有n 个向量依次首尾连接组成一条封闭折线,那么这n 个向量的和是什么? 例题剖析 例1、作出下列向量的和: O B A a b b b a a (1) (2) (3)

语文中考哲理散文阅读训练:幽径悲剧

语文中考哲理散文阅读训练:幽径悲剧 语文中考哲理散文阅读训练:幽径悲剧我是一个没有出息的人。我的感情太多,总是供过于求,经常为一些小动物、小花草惹起万斛闲愁。真正的伟人们是决不会这样的。反过来说,如果他们像我这样的话,也决不能成为伟人。我还有点自知之明,我注定是一个渺小的人,也甘于如此,我甘于为一些小猫小狗小花小草流泪叹气。这一棵古藤的灭亡在我心灵中引起的痛苦,别人是无法理解的。 从此以后,我最爱的这一条幽径,我真有点怕走了。我不敢再看那一段悬在空中的古藤枯干,它真像吊死鬼一般,让我毛骨悚然。非走不行的时候,我就紧闭双眼,疾趋而过。心里数着数:一,二,三,四,一直数到十,我估摸已经走到了小桥的桥头上,吊死鬼不会看到了,我才睁开眼走向前去。此时,我简直是悲哀至极,哪里还有什么闲情逸致来欣赏幽径的情趣呢? 但是,这也不行。眼睛虽闭,但耳朵是关不住的。我隐隐约约听到古藤的哭泣声,细如蚊蝇,却依稀可辨。它在控诉无端被人杀害。它在这里已经呆了二三百年,同它所依附的大树一向和睦相处。它虽阅尽人间沧桑,却从无害人之意。每年春天,就以自己的花朵为人间增添美丽,焉知一旦毁于愚氓之手。它感到万分委屈,又投诉无门。它的灵魂死守在这里。每到月白风清之夜,它会走出来显圣的。在大白天,只能偷偷地哭泣。山头的群树,

池中的荷花是对它深表同情的,然而又受到自然的约束,寸步难行,只能无言相对。在茫茫人世中,人们争名于朝,争利于市,哪里有闲心来关怀一棵古藤的生死呢?于是,它只有哭泣,哭泣,哭泣…… 10.“心里数着数:一,二,三,四,一直数到十”这一细节描写有什么表达效果?(2分) 11.“山头的群树”、“池中的荷花”也对藤萝“深表同情”,这样写有什么用意?(2分) 12.藤萝并不会“哭泣”,文中却三次写到它“哭泣”,请从思想内容和表达特色两个方面作简要分析。(2分) 13.作者说“这一棵古藤的灭亡在我心灵中引起的痛苦,别人是无法理解的”,这是为什么?作者的痛苦仅仅是古藤的灭亡吗?(3分) 参考答案: 10、形象地写出了作者不愿意看到藤萝被毁的情景(1分),表现了作者悲哀至极的心情。(1分) 11、反衬人们缺少对藤萝生命的关怀之心(1分),也衬托出“我”内心的同情和无奈的感受。(1分) 12、内容上:强调了藤萝无端被人杀害的委屈和无助,表达了对人们无心关注一棵古藤生死的不满。(1分)表达上:采用拟人和反复的手法,进一步突出了藤萝“无端被人杀害”的委屈。(1分) (拟人:“它感到万分委屈,又投诉无门。”“我隐隐约约听到古藤的哭泣声,细如蚊蝇,却依稀可辨。它在控诉无端被人杀害。”

【教育资料】写作《记叙中结合抒情和议论》学案(苏教版八年级上册)学习专用

写作《记叙中结合抒情和议论》学案(苏教版八 年级上册) 课题:课型:新课主备人: 学习目标: 1、了解记叙中结合抒情和议论的方式、要求和作用。 2、研讨方法,赏析范文;写作指导 3、记叙中饱含浓浓的深情 学习重点:记叙中结合抒情和议论的方式、要求和作用。学习难点:写作。 教学方法:读、议、展、练 教学过程: 一、导入新课 由《都市精灵》、《幽径悲剧》中抒情、议论的语句及作用,谈记叙文中总少不了抒情、议论的成分,它们丰富了文章的感情,深化文章的主题。今天就学习在记叙中作必要的抒情和议论的写法。 二、自主学习 1 、记叙文中的抒情 记叙文中的抒情就是作者在记叙的过程中对其所记的事物、人物带有主观感受和思想感情的句子,是表情达意的主要手段之一。 (1)记叙文中的几种主要抒情方式:

A 直接抒情,即作者在文中直接用文字表明自己的感触和动情之处。如《最后一课》中我说的一句话。“啊,这最后一课,我真永远忘不了!”即是直接抒情。再如《黄河颂》中“啊,黄河,你是中华民族的摇篮……”也是直接抒情。 B 间接抒情,即作者在叙述描写中抒情。 a 寄情于景;《济南的冬天》《春》 b 寄情于事;《幽径悲剧》 c寄情于物;《都市精灵》 C 在议论中抒情。 (2)抒情在记叙文中的作用, A 抒情用在写人、叙事、写景散文的开头,能使文章充满抒情色彩。 B 在记叙、描写中穿插几点抒情,有助于理解、理清作品的思路,增强文章意脉。如《从百草园到三味书屋》中“ADE,我的蟋蟀们!ADE我的覆盆子们和木莲们!”《春》的结尾部分:春天像……,春天像……春天像…… 2、记叙文的议论 记叙文的议论,就是作者在记叙文中对所记叙的事物发表的意见、主张或看法。在记叙文中恰当地使用议论,可以提示客观事物的本质,使感性的知识上升到理性,使文章的主题更加鲜明、深刻。以下从三个方面具体谈一谈它们的作用。(1)议论用在记叙文的开头的作用

《幽径悲剧》教学反思

《幽径悲剧》教学反思 导读: 《幽径悲剧》是著名学者季羡林先生的一篇散文,语言精炼,含义丰富。课文描绘了幽径藤萝之美和置身其中的情味,揭露了令人无比痛心的愚氓灭美的现实,抒发了矢志维护真、善、美的决心。 本文的教学目标我定为1、通过朗读,体悟作者矢志不移地维护真、善、美的决心。2、通过品析,学习描写、抒情相结合的写作方法。 3、通过文本分析,理解藤萝不幸遭遇的根源。一堂课结束,发现原定的教学目标并没有得到很好的落实。很多的环节设置和处理还是存在不少问题的。 一、课时定位 《幽径悲剧》一课,篇幅不短,内容不少,主题不浅,这样的课文不该是一节课就能解决的。由于之前的考虑不周,45分钟的时间内我就像是一个疲于奔命的农夫,不停地鞭策着我的学生,赶着完成之前预设的教学目标。于是先前设计的那些教学环节,统统变成了华而不实的空架子,只是像样地摆一下,完全失掉了它之前的功效。没有思考的空间,没有切实的途径,学生自然跟不上我预想的进度,所以在课堂上的一部分时间里,我的确是在自言自语。 一堂课的好坏最重要的评判该是学生是否有所得,仅从这点判断的话,我觉得这堂课就是失败的。所以备课之前备学生是多么重要的环节,可是我却脱离了学生的基础,兀自思索着教学目标,设计着教学环节,等到上课,才发现一切的设计都是徒然,不过就是一座装修

华丽的空中楼阁。 二、文本定位 《幽径悲剧》是一篇具有强烈悲剧效果的散文,作者的情感渗透于字里行间。无论是浓墨重彩的描绘还是酣畅淋漓的抒发,都是文章的悲剧性的体现。如何让学生理解作者的悲痛欲绝?如何让学生体悟作者矢志不移地维护真、善、美的决心?最好的法宝就是读。都说“书读百遍,其义自见”,可是这堂课中的读书声太少了。在赏藤萝美的时候可以读,在藤萝被毁的时候可以读,在作者悲伤无语的时候可以读,在作者愤慨表态的时候还是可以读,甚至可以专门设计一节课,就是读《幽径悲剧》,教师在做一些朗读的指导,在品析的基础上诵读,那么学生就能更轻易的走进季老的心扉,不是作为旁观者,而是这幕悲剧的直面者,不再觉得季老是无病呻吟,而是真的痛季老所痛,急季老所急。 这节课给我的启示在于,语文课首先该是一堂课,一堂以学生为主,为学生服务的课。教师之前所有的预设都应该基于学生能接受的基础之上,其次在考虑形式是否新颖。所谓创新,不是指形式的创新,而是通过这堂课学生能力的是否能有所创新,在备课环节中,千万不可本末倒置。其次,语文课就该是一门体现语文学科特点的课,基于不同的文体特点要配合不同的训练重点,或读、或辩、或写、或品,千万不能千篇一律。 感谢您的阅读,本文如对您有帮助,可下载编辑,谢谢