换热器传热系数测定汇总

化 工 实 验 报 告

姓名: 学号: 报告成绩: 课程名称 化工原理实验 实验名称

换热器传热系数的测定实验 班级名称 组 长

同组者

指导教师

实验日期

教师对报告的校正意见

一、 实验目的

1、了解传气—汽对流热的基本理论,掌握套管换热器的操作方法。

2、掌握对流传热系数 α i 测定方法,加深对其概念和影响因素的理解。

3、应用线性回归分析方法,确定关联式 4

.0Pr Re i m

A Nu = 中常数 A 、m 的值。 4、了解强化换热的基本方式,确定传热强化比 0/Nu Nu 。

二、 实验内容与要求

1、测定不同空气流速下普通套管换热器的对流传热系数 α i 。

2、不同空气流速下强化套管换热器的对流传热系数 α i 。

3、分别求普通管、强化管换热器准数关联式4

.0Pr Re i m

A Nu =中常数 A 、m 的值。 4、根据准数关联式4

.0Pr Re i m

A Nu =,计算同一流量下的传热强化比 0/Nu Nu 。 5、分别求取普通套管换热器、强化套管换热器的总传热系数 0K 。

三、 实验原理

1 、对流传热系数i α的测定: i

m i

i S t Q ?=

α (5-1) 式中:i α—管内流体对流传热系数,w/(m 2·℃); Q i —管内传热速率,w ; 3600

t

C V Q m p m i ????=

ρ (5-2)

式中:V —空气流过测量段上平均体积,m 3/h ; m P —测量段上空气的平均密度,kg/m ; i S —管内传热面积, m ;

1 页

Re Pr

4

.0-Nu

m Cp —测量段上空气的平均比热,J/(kg.g );

m t ?—管内流体空气与管内壁面的平均温度差,℃。

()()

2

121m ln

t t T t T t T t T S S w w -----=

? (5-3)

当 2>1t ? / 2t ? >0.5 时,可简化为 2

2

1t t T t W m +-

=? (5-4) 式中:1t ,2t —冷流体(空气)的入口、出口温度,℃; Tw — 壁面平均温度,℃。 2、对流传热系数准数关联式的实验确定:

流体在管内作强制对流时,处于被加热状态,准数关联式的形式为:

n i m

i A Nu Pr Re = (5-5)

其中,传热准数:i

i

i

i

d

Nu λ

α=

(5-6)

雷诺准数:

i

i

i i i u d μ

ρ=

Re (5-7)

其中:u-测量段上空气的平均流速:3600?=

F V

u (5-8)

普朗特准数:

i

i

pi i c λ

μ=

Pr (5-9)

对于管内被加热的空气,普朗特准数i Pr 变化不大,可认为是常数,关联式简化为: 4.0Pr Re i m i A Nu i =

(5-10)

通过实验确定不同流量下的i Re 与i Nu 。

3、关联式4

.0Pr Re i m i A Nu i =中的常数A ,m 的确定:

以

4

.0Pr Nu 纵坐标,Re 为横坐标,在对数坐标上绘

关系,作图、回归得到准数关联式4

.0Pr Re i m i A Nu i =中的常数A ,m 。

同理得到强化管准数关联式4

.0Pr Re i m i A Nu i =中的常数A ,m 。

4、强化比的确定

2 页

将强化套管换热器求得的 Re 、Pr 数值分别带入强化管和普通管换热器所得的准关联式中,可以得到Nu 及 Nu 0,强化比=0/Nu Nu 。 5、换热器总传热系数0K 的确定:

试验中若忽略换热器的热损失,在稳态传热过程中,空气升温获得的热量与对流传递热量及换热器的总传热量均相等,则以外表面为基准的总传热系数:

00S t Q K m i

?=

(5-11)

式中S 0-传热管外表面传热面积,m 2 。 因为本实验中αi <<α0 (αi 、α0分别为管内,外壁传热系数),故传热管内的对流传热系数αi ≈冷热流体间的总传热系数K 0。

四、 实验装置

(一)实验装置流程图

(二)设备参数

实验内管内径d1(mm) 20.00 实验内管外径d2(mm) 22.00 实验外管内径D1(mm) 50.0 实验外管外径D2(mm)

57.0 测量段(紫铜内管)长度L (m)

1.20 强化内管内插物(螺旋线圈)尺寸

丝径h(mm) 1 截距H(mm ) 40 加热釜

操作电压 ≤200V 操作电流

≤10A

3 页

气-汽传热综合测定实验装置流程图

旋涡气泵

冷流体入口测温点

旁路调节阀

孔板流量计

加水口

放水口

蒸汽发生器

液位计 冷凝回流口

蒸汽上升主管路

空气支路

控制阀

空气支路

控制阀

普通套管换热器 内装有螺旋线圈的 强化套管换热器

蒸汽放空口

(三)、空气流量测量

空气流量测量由孔板流量计测量,由以下公式计算: 1

1273273t t V V m

t ++?

=(m 3/h ) (5-12)

20

2732731

201++?

=t V Vt (m 3/h ) (5-13)

648.020)(909.13P V ??=(m 3/h ) (5-14) 式中,V —空气实际流量,m 3

/h ; V t1—入口温度下的空气体积流量,m 3

/h ;

V 20—20℃时体积流量,m 3

/h 。

五、实验方法与步骤

(一)实验前的准备及检查工作

1、向电热釜中加水至标志线上端处。

2、向冰水保温瓶中加入适量冰水,并保证整个实验过程中热电偶冷端均处于0℃。

3、检查空气流量旁路调节阀是否全开,检查普通套管换热器的空气支路控制阀是 否打开,使其分别与蒸汽上升支管和大气相通,并将强化套管换热器的进出口的阀门全部关闭。

4、接通电源总开关,设定加热电压185V ,启动电加热器开关,开始加热。 (二)实验过程

1、一段时间后水沸腾,观察蒸汽排出口有恒量蒸汽排出,标志着实验可以开始。

2、约加热10ming 后,可提前启动鼓风机,保证开始时空气入口温度t 1比较稳定。

3、调节空气流量旁路阀的开度,使压差计的读数为所需的空气流量值。从最小到最大流量依次测量,每改变一次流量,稳定5~8min,,读取孔板流量计压差Δp,入口温度t 1,出口温度t 2,和T W 值,并记录下读数,测量6组数据。

4、测量完毕后,先打开强化套管的空气和蒸汽支路控制阀,再关闭普通套管空气和蒸汽支路控制阀,重复步骤3,进行强化套管换热器的实验。测定6组实验数据。

5、实验中应注意观察储水罐中水位,若水位降至液位计下端处线,应及时补水。 (三)实验结束

关闭加热开关,过5min 后关闭鼓风机,并将旁路阀全开。再关总电源。

六、注意事项

1、最大最小流量值一定要做。

2、实验中应注意观察储水罐中水位,若水位降至液位计下端处线,应及时补水。

3、电热釜,是生产水蒸气的装置,为了安全和长久使用,建议最高加热电压不超过200V 。

七、数据处理及计算实例(第二套)

4 页

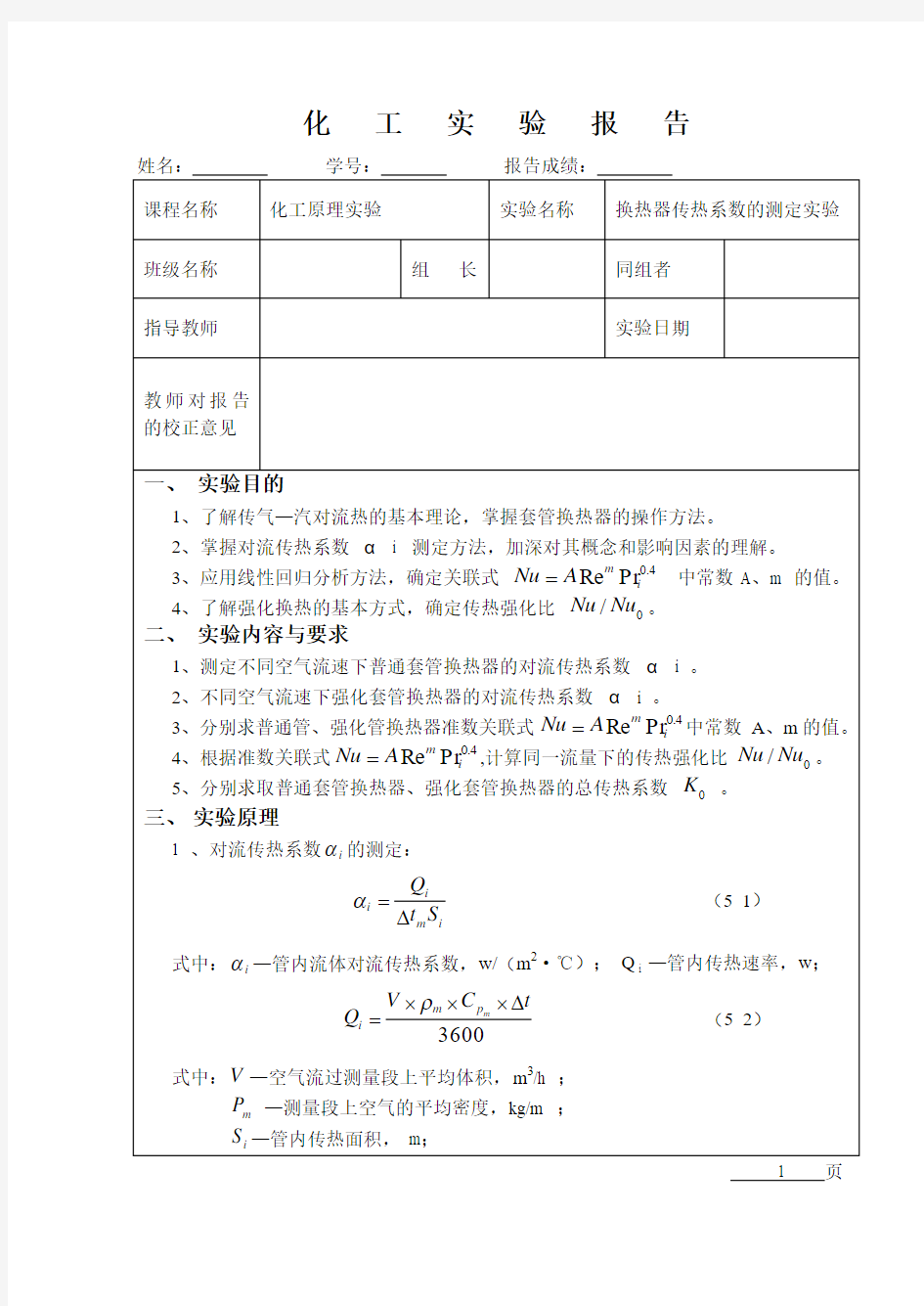

(一)普通管实验数据处理

计算实例:

已知:传热管内径d 1=0.02m,外径d 2=0.022m,传热管长度L=1.20m, 流通截面积:F=π×d 2/4=3.142×0.022/4=0.0003142(m 2),

表三 普通管实验数据整理表

设备编号:2# 传热管内径d 1=20mm 传热管外径d 2=22mm 传热管长度=1.20m 内传热面积S 1=0.075408m 2 外传热面积S 2=0.082949m 2 流通截面积F=0.0003142m 2

N0. 1 2 3 4 5 6

孔板流量计压差ΔP/KPa 0.20 0.90 1.60 2.30 2.95 3.45 t 1/℃ 24.7 28.2 30.7 33.2 36.8 40.4 t 2/℃ 61.9 58.6 58.0 58.4 60.8 62.6 T w /℃ 100.3 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 t m /℃ 43.3 43.4 44.4 45.8 48.8 51.5 ρm (kg/m 3)

1.12

1.12

1.12

1.12

1.12

1.09

λm (w/m ·℃) 0.0278 0.0278 0.0278 0.0278 0.0278 0.0283 C pm (J/Kg·℃)

1005 1005 1005 1005 1005 1005 μm ×105 1.94 1.94 1.94

1.94

1.94 1.96 Δt m (℃) 57.0 57.0

56.05 54.6

51.6

48.9

V 20(m 3/h) 4.90 12.99 18.86 23.86 28.04 31.03 V t1(m 3/h) 4.94 13.17 19.20 24.39 28.83 32.09 V m (m 3/h) 5.25 13.84 20.07 25.40 29.95 33.23 u m (m 3/h) 4.64

12.23 17.74 22.45 26.48 29.38

Q i (w)

61.06 131.52 171.27 200.11 224.72 224.48

αi(w/m 2℃) 14.21 30.60 40.52 48.60 57.75 60.88

Re 5359 14124 20483 25925 30570 32676 Nu 10.22 22.01 29.15 34.97 41.55 43.02 Pr

0.701 0.701 0.701 0.701 0.701 0.696 Nu/Pr 0.4 11.78 25.37 33.60 40.30 47.88 49.73

光滑管关联式 Nu=0.0126Re 0.7959Pr 0.4 A=0.0126,m=0.7959

K 0(w/m 2℃) 11.53 24.82 32.88 39.43 46.85 49.39

5 页

内传热面积S 1=π×d 1×L=3.142×0.02×1.2=0.075408(m 2), 内传热面积S 2×d 2×L=3.142×0.022×1.2=0.082949(m 2)。 以第一组数据为例:

1、确定空气物理性常数λ、C P 、ρ、μ。根据定性温度查表得到。 t 1=24.7℃,t 2=61.9℃, 测量段上空气的定性温度3.432

9

.617.24221=+=+=

t t t m (℃), 测量段上空气的平均密度ρm =1.12(Kg/m 3)。平均比热C Pm =1005(J/Kg ·k), 平均导热系数λm=0.0278(w/m ·K),平均黏度m μ=1.94×10-5(Pa ·s)。 2、求冷热流体间的平均温差m t ?。由公式(5-4)可得: 0.572

9

.617.243.100221=+-=+-

=?t t T t W m (℃)。 3、求管内平均体积流量V m 。由公式(5-12)、(5-13)、(5-14)求得: 90.420.0909.13)(909.13648.0648.020=?=??=P V (m 3/h ), 94.4202737

.2427390.4202732731201=++?=++?

=t V Vt (m 3/h ),

25.57

.242733

.4327394.427327311=++?=++?

=t t V V m t m (m 3/h )。

4、求传热速率Q i 。由公式(5-2)求得: 06.613600

)

7.249.61(100512.125.53600

=-???=

????=

t

C V Q m p m m i ρ(w)。

5、求管内传热系数i α。由公式(5-1)求得: 21.14075408

.00.5706

.61=?=?=

i m i i S t Q αw/(m 2·℃)。 6、求传热准数Nu 。由公式(5-6)求得:

22.100278

.002

.021.14=?==

i

i i

i d Nu λα 求雷诺准数Re 。由公式(5-7)求得:

6 页

。53591094.164.402.0Re 5

=??==

m m

m i i u d μ

ρ

其中管内平均流速u m ,由公式 (5-8) 求得:

。

)/(64.436000003142.025.53600s m F V u m m =?=?=

求普朗特准数Pr 。由公式(5-9)求得:

。

701.00278

.01094.11005Pr 5

=??==

-m

m

pm i c λμ 7、求准数关联式4.0Pr Re i m i A Nu i =中的常数项A,m 。

。计算:78.11701.022.10Pr Re Pr 4

.04.04.0===Nu A Nu m

以

4

.0Pr Nu

纵坐标,Re 为横坐标,在对数坐标上绘

Re Pr 4

.0-Nu

关系图,并进行回归公式。见图2

8、管内总传热系数53.11082949

.00.5706

.6100=?=?=

S t Q K m i (w/m 2℃)

图2

Re Pr 4

.0-Nu

关系曲线图 7 页

(二)强化管实验数据处理

表四 强化管实验数据整理表

设备编号:2# 传热管内径d 1=20mm 传热管外径d 2=22mm 传热管长度=1.20m

内传热面积S 1=0.075408m 2 外传热面积S2=0.082949m 2 流通截面积F=0.0003142m 2

NO.

1 2 3 4 5 6 孔板流量计压差ΔP/KPa 0.14 0.61 1.11 1.58 2.12 2.63 t 1/℃ 34.0 34.4 36.3 38.1 40.1 42.8 t 2/℃ 84.6 79.6 78.4 78.1 78.3 79.2 T w /℃ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.1 100.0 t m /℃

59.3 57.0 57.35 58.1 59.2 61.0 ρm (kg/m 3) 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 λm (w/m ·℃) 0.0289 0.0289 0.0289 0.0289 0.0289 0.0289 C pm (J/Kg ·℃) 1005 1005 1005 1005 1005 1005 μm *10^5 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 Δt m (℃) 40.7 43.0 42.65 41.9 40.9 39.0 V 20(m 3/h) 3.89 10.10 14.88 18.71 22.63 26.03 V t1(m 3/h) 3.98 10.34 15.29 19.28 23.40 27.02 V m (m 3/h) 4.31 11.10 16.33 20.52 24.82 28.58 u m (m 3/h) 3.81 9.82 14.44 18.14 21.95 25.27 Q i (w)

64.54 148.50 203.45 242.85 280.62 307.83 αi (w/m 2℃) 21.03 45.80 63.26 76.86 90.99 104.67 Re 4019 10353 15228 19131 23148 26648 Nu 14.55 31.69 43.78 53.19 62.97 72.44 Pr

0.699 0.699 0.699 0.699 0.699 0.699 Nu/Pr 0.4 16.79 36.58 50.52 61.38 72.66 83.59 强化管关联式 Nu=0.0153Re 0.8426Pr 0.4 A=0.0153,m=0.8426

K 0(w/m 2℃) 17.06 37.15

51.32

62.36

73.82

84.92

Nu 0 8.067 17.129 23.288 27.925 32.499 36.353 Nu/Nu 0

1.804

1.850

1.880

1.905

1.937

1.993

同理,处理强化管的实验数据,作图、回归得到准数关联式4

.0Pr Re i m i A Nu i 中的常

数A ,m 。

8 页

9、计算强化比0/Nu Nu 将强化管的Re 、Pr 值代入普通管的准数关联式中,求0Nu 。

。

067.8701.053590126.0Pr Re 0126.04.07959.04.07959.00=??==Nu 强化比。

804.1067.8/55.14/0==Nu Nu 六、误差分析

1、感温棒距离蒸汽排出口太近,对温度影响较大,使得测得进口温度不稳定,读数不准确,对实验有一定影响。

2、仪器自身存在系统误差。

3、冷凝水不及时排走。

七、思考题

1、空气与水蒸气的流向对传热效果有何影响?

答:逆流传热效果最好,并流效果较差,当一侧为恒温时,并流与逆流无差别。 2、本实验中管壁温度是蒸汽温度还是空气温度?为什么?

答:蒸汽温度。蒸汽的对流传热系数较大,壁温比较接近对流传热系数大的流体温度。

3、本实验中强化管的强化效果如何实现?

答:本实验强化套管是采用在换热器内插入螺旋线圈来实现的,增大对流传热系数,增强传热效果,但是额外加入的金属螺旋线圈会花费额外的费用。

4、强化传热的效果一般如何评价?采用什么作为评价指标。

答:单纯研究强化手段的强化效果,不考虑阻力影响,用强化比作为指标,形式是0/Nu Nu 。

5、空气速度和温度对给热系数有何影响?

答:空气流速越快,吸附的能量少,传热系数越小,空气温度越高,能吸附的热 量少,传热系数也会越小。

八、实验心得体会

本实验的稳定性以下因素影响:空气和蒸汽的流向,冷凝水不及时排走,蒸汽冷

凝过程中,存在不冷凝气体。如果使空气走壳程,水走管程,根据流体在管外的强制对流公式,可求出空气一侧的对流传热系数α值。

9 页

实 验 原 始 记 录

2014 年 11 月 25 日

表一:普通管实验数据原始记录表

设备编号:2# 传热管内径d 1=20mm 传热管外径d 2=22mm

传热管长度=1.20m 内传热面积S 1=0.075408m 2 外传热面积S 2=0.082949m 2 流通截面积F=0.0003142m 2 NO. 1 2 3 4 5 6 孔板流量计 压差ΔP/KPa 0.20 0.90 1.60 2.30 2.95 3.45 t 1/℃ 24.7 28.2 30.7 33.2 36.8 40.4 t 2/℃ 61.9 58.6 58.0 58.4 60.8 62.6 T w /℃ 100.3

100.4

100.4

100.4

100.4

100.4

表二:强化管实验数据原始记录表

设备编号:2# 传热管内径d 1=20mm 传热管外径d 2=22mm

传热管长度=1.20m 内传热面积S 1=0.075408m 2 外传热面积S 2=0.082949m 2 流通截面积F=0.0003142m 2 NO. 1 2 3 4 5 6 孔板流量计 压差ΔP/KPa 0.14 0.61 1.11 1.58 2.12 2.63 t 1/℃ 34.0 34.4 36.3 38.1 40.1 42.8 t 2/℃ 84.6 79.6 78.4 78.1 78.3 79.2 T w /℃

100.0

100.0

100.0

100.0

100.1

100.0

指导教师

评定意见

实 验 成 绩

指导教师签 名

10 页

图4-4 K—?P关系曲线

表2 恒压过滤常数汇总表

曲线序号 1 2 3 过滤压MPa 0.045 0.06 0.08

过滤常数

斜率12826 8605.1 7867.4

截距2600.4 2210.7 1430.8 )

/

(2s

m

k0.000156 0.000232 0.000254 )

/

(2

3

m

m

e

q0.1593 0.2129 0.1382 )

(s

e

θ162.67 195.37 75.19

8473

.0

10023

.0

2p

p

k

K s?

=

?

=-滤饼可压缩性指数

S=0.1527

特性参数

k=0.00125

页

课程设计—列管式换热器

课程设计设计题目:列管式换热器 专业班级:应化1301班 姓名:王伟 学号: U201310289 指导老师:王华军 时间: 2016年8月

目录 1.课程设计任务书 (5) 1.1 设计题目 (5) 1.2 设计任务及操作条件 (5) 1.3 技术参数 (5) 2.设计方案简介 (5) 3.课程设计说明书 (6) 3.1确定设计方案 (6) 3.1.1确定自来水进出口温度 (6) 3.1.2确定换热器类型 (6) 3.1.3流程安排 (7) 3.2确定物性数据 (7) 3.3计算传热系数 (8) 3.3.1热流量 (8) 3.3.2 平均传热温度差 (8) 3.3.3 传热面积 (8) 3.3.4 冷却水用量 (8) 4.工艺结构尺寸 (9) 4.1 管径和管内流速 (9) 4.2 管程数和传热管数 (9)

4.3 传热管排列和分程方法 (9) 4.4 壳体内径 (10) 4.5 折流板 (10) 4.6 接管 (11) 4.6.1 壳程流体进出管时接管 (11) 4.6.2 管程流体进出管时接管 (11) 4.7 壁厚的确定和封头 (12) 4.7.1 壁厚 (12) 4.7.2 椭圆形封头 (12) 4.8 管板 (12) 4.8.1 管板的结构尺寸 (13) 4.8.2 管板尺寸 (13) 5.换热器核算 (13) 5.1热流量衡算 (13) 5.1.1壳程表面传热系数 (13) 5.1.2 管程对流传热系数 (14) 5.1.3 传热系数K (15) 5.1.4 传热面积裕度 (16) 5.2 壁温衡算 (16) 5.3 流动阻力衡算 (17) 5.3.1 管程流动阻力衡算 (17) 5.3.2 壳程流动阻力衡算 (17)

换热器的传热系数K

介质不同,传热系数各不相同我们公司的经验是: 1、汽水换热:过热部分为800~1000W/m2.℃ 饱和部分是按照公式K=2093+786V(V是管流速)含污垢系数0.0003。水水换热为:K=767(1+V1+V2)(V1是管流速,V2水壳程流速)含污垢系数0.0003 实际运行还少有保守。有余量约10% 冷流体热流体总传热系数K,W/(m2.℃) 水水 850~1700 水气体 17~280 水有机溶剂 280~850 水轻油 340~910 水重油60~280 有机溶剂有机溶剂115~340 水水蒸气冷凝1420~4250 气体水蒸气冷凝30~300 水低沸点烃类冷凝 455~1140 水沸腾水蒸气冷凝2000~4250 轻油沸腾水蒸气冷凝455~1020 不同的流速、粘度和成垢物质会有不同的传热系数。K值通常在800~2200W/m2·℃围。

列管换热器的传热系数不宜选太高,一般在800-1000 W/m2·℃。 螺旋板式换热器的总传热系数(水—水)通常在1000~2000W/m2·℃围。 板式换热器的总传热系数(水(汽)—水)通常在3000~5000W/m2·℃围。 1.流体流径的选择 哪一种流体流经换热器的管程,哪一种流体流经壳程,下列各点可供选择时参考(以固定管板式换热器为例) (1) 不洁净和易结垢的流体宜走管,以便于清洗管子。 (2) 腐蚀性的流体宜走管,以免壳体和管子同时受腐蚀,而且管子也便于清洗和检修。 (3) 压强高的流体宜走管,以免壳体受压。 (4) 饱和蒸气宜走管间,以便于及时排除冷凝液,且蒸气较洁净,冷凝传热系数与流速关系不大。 (5) 被冷却的流体宜走管间,可利用外壳向外的散热作用,以增强冷却效果。 (6) 需要提高流速以增大其对流传热系数的流体宜走管,因管程流通面积常小于壳程,且可采用多管程以增大流速。 (7) 粘度大的液体或流量较小的流体,宜走管间,因流体在有折流挡板的壳程流动时,由于流速和流向的不断改变,在低Re(Re>100)下即可达到湍流,以提高对流传热系数。

列管式换热器设计

第一章列管式换热器的设计 1.1概述 列管式换热器是一种较早发展起来的型式,设计资料和数据比较完善,目前在许多国家中已有系列化标准。列管式换热器在换热效率,紧凑性和金属消耗量等方面不及其他新型换热器,但是它具有结构牢固,适应性大,材料范围广泛等独特优点,因而在各种换热器的竞争发展中得以继续应用下去。目前仍是化工、石油和石油化工中换热器的主要类型,在高温高压和大型换热器中,仍占绝对优势。例如在炼油厂中作为加热或冷却用的换热器、蒸馏操作中蒸馏釜(或再沸器)和冷凝器、化工厂中蒸发设备的加热室等,大都采用列管式换热器[3]。 1.2列管换热器型式的选择 列管式换热器种类很多,目前广泛使用的按其温度差补偿结构来分,主要有以下几种:(1)固定管板式换热器:这类换热器的结构比较简单、紧凑,造价便宜,但管外不能机械清洗。此种换热器管束连接在管板上,管板分别焊在外壳两端,并在其上连接有顶盖,顶盖和壳体装有流体进出口接管。通常在管外装置一系列垂直于管束的挡板。同时管子和管板与外壳的连接都是刚性的,而管内管外是两种不同温度的流体。因此,当管壁与壳壁温度相差较大时,由于两者的热膨胀不同,产生了很大的温差应力,以致管子扭弯或使管子从管板上松脱,甚至毁坏整个换热器。 为了克服温差应力必须有温度补偿装置,一般在管壁与壳壁温度相差50℃以上时,为安全起见,换热器应有温差补偿装置。 (2)浮头换热器:换热器的一块管板用法兰与外壳相连接,另一块管板不与外壳连接,以便管子受热或冷却时可以自由伸缩,但在这块管板上来连接有一个顶盖,称之为“浮头”,所以这种换热器叫做浮头式换热器。这种型式的优点为:管束可以拉出,以便清洗;管束的膨胀不受壳体的约束,因而当两种换热介质的温差大时,不会因管束与壳体的热膨胀量的不同而产生温差应力。其缺点为结构复杂,造价高。 (3)填料函式换热器:这类换热器管束一端可以自由膨胀,结构与比浮头式简单,造价也比浮头式低。但壳程内介质有外漏的可能,壳程终不应处理易挥发、易爆、易燃和有毒的介质。 (4)U型管换热器:这类换热器只有一个管板,管程至少为两程管束可以抽出清洗,

换热器性能综合测试实验

第一章实验装置说明 第一节系统概述 一、装置概述 目前我国传热元件的结构形式繁多,其换热性能差异较大,在合理选用和设计换热器的过程中,传热系数是度量其性能好坏的重要指标。本装置通过以应用较为广泛的间壁式换热器(共有套管式换热器、螺旋板式换热器、列管式换热器和钎焊板式换热器四种)为实验对象,对其传热性能进行测试。。 二、系统特点 1.采用四种不同结构的换热器(分别为套管式换热器、螺旋板式换热器、列管式换热器和钎焊板式换热器)作为实验对象,对其进行性能测量。 2.实验装置可测定换热器总的传热系数、对数传热温差和热平衡误差等,并能根据不同的换热器对传热情况和性能进行比较分析。 3.实验装置采用工业现场的真实换热器部件,与实际应用接轨。 三、技术性能 1.输入电源:三相五线制 AC380V±10% 50Hz 2.工作环境:温度-10℃~+40℃;相对湿度<85%(25℃);海拔<4000m 3.装置容量:<4kVA 4.套管式换热器:换热面积0.14m2 5.螺旋板式换换热器:换热面积1m2 6.列管式换热器:换热面积0.5m2 7.钎焊板式换热器:0.144m2 8.电加热器总功率:<3.5kW 9.安全保护:设有电流型漏电保护、接地保护,安全符合国家标准。 四、系统配置 1.被控对象系统:主要由不锈钢钢架、热水箱、热水泵、冷水箱、冷水泵、涡轮流量计、PT100温度传感器、板式换热器、列管式换热器、套管式换热器、螺旋板式换热器、冷凝器、电加热棒、电磁阀、电动球阀、黄铜闸阀以及管道管件等。 2.控制系统:主要由电源控制箱、漏电保护器、温度控制仪、流量显示仪、调压模块、开关电源以及开关指示灯等。 第二节换热器的认识 一、换热器的形式 能使热流体向冷流体传递热量,满足工艺要求的装置称为换热器。换热器的形式有很多,

换热器的传热系数

1 介质不同,传热系数各不相同我们公司的经验是:1、汽水换热:过热部分为800~1000W/m2.℃饱和部分是按照公式K=2093+786V(V是管内流速)含污垢系数0.0003。水水换热为:K=767(1+V1+V2)(V1是管内流速,V2水壳程流速)含污垢系数0.0003 实际运行还少有保守。有余量约10% 冷流体热流体总传热系数K,W/(m2.℃) 水水850~1700 水气体17~280 水有机溶剂280~850 水轻油340~910 水重油60~280 有机溶剂有机溶剂115~340 水水蒸气冷凝1420~4250 气体水蒸气冷凝30~300 水低沸点烃类冷凝455~1140 水沸腾水蒸气冷凝2000~4250 轻油沸腾水蒸气冷凝455~1020 不同的流速、粘度和成垢物质会有不同的传热系数。K值通常在 2 800~2200W/m2·℃范围内。列管换热器的传热系数不宜选太高,一般在800-1000 W/m2·℃。螺旋板式换热器的总传热系数(水—水)通常在1000~2000W/m2·℃范围内。板式换热器的总传热系数(水(汽)—水)通常在3000~5000W/m2·℃范围内。1.流体流径的选择哪一种流体流经换热器的管程,哪一种流体流经壳程,下列各点可供选择时参考(以固定管板式换热器为例) (1) 不洁净和易结垢的流体宜走管内,以便于清洗管子。 (2) 腐蚀性的流体宜走管内,以免壳体和管子同时受腐蚀,而且管子也便于清洗和检修。 (3) 压强高的流体宜走管内,以免壳体受压。(4) 饱和蒸气宜走管间,以便于及时排除冷凝液,且蒸气较洁净,冷凝传热系数与流速关系不大。(5) 被冷却的流体宜走管间,可利用外壳向外的散热作用,以增强冷却效果。(6) 需要提高流速以增大其对流传热系数的流体宜走管内,因管程流通面积常小于壳程,且可采用多管程以增大流速。(7) 粘度大的液体或流量较小的流体,宜走管间,因流体在有折流挡板的壳程流动时,由于流速和流向的不断改变,在低Re(Re>100) 下即可达到湍流,以提高对流传热系数。在选择流体流径时,上述各点常不能同时兼顾,应视具体情况抓住主要矛盾,例如首先考虑流体的压强、防腐蚀及清洗等要求,然后再校核对流传热系数和压强降,以便作出较恰当的选择。 2. 流体流速的选择增加流体在换热器中的流速,将加大对流传热系数,减少污垢在管子表面上沉积的可能性,即降低了污垢热阻,使总传热系数增大,从而可减小换热器的传热面积。但是流速增加,又使流体阻力增大,动力消耗就增多。所以适宜的流速要通过经济衡算才能定出。此外,在选择流速时,还需考虑结构上的要求。例如,选择高的流速,使管子的数目减少,对一定的传热面积,不得不采用较长的管子或增加程数。管子太长不易清洗,且一般管长都有一定的标准;单程变为多程使平均温度差下降。这些也是选择流速时应予考虑的问题。 3. 流体两端温度的确定若换热器中冷、热流体的温度都由工艺条件所规定,就不存在确定流体两端温度的问题。若其中一个流体仅已知进口温度,则出口温度应由设计者来确定。例如用冷水冷却某热流体,冷水的进口温度可以根据当地的气温条件作出估计,而换热器出口的冷水温度,便需要根据经济

换热器传热系数测定汇总

化 工 实 验 报 告 姓名: 学号: 报告成绩: 课程名称 化工原理实验 实验名称 换热器传热系数的测定实验 班级名称 组 长 同组者 指导教师 实验日期 教师对报告的校正意见 一、 实验目的 1、了解传气—汽对流热的基本理论,掌握套管换热器的操作方法。 2、掌握对流传热系数 α i 测定方法,加深对其概念和影响因素的理解。 3、应用线性回归分析方法,确定关联式 4 .0Pr Re i m A Nu = 中常数 A 、m 的值。 4、了解强化换热的基本方式,确定传热强化比 0/Nu Nu 。 二、 实验内容与要求 1、测定不同空气流速下普通套管换热器的对流传热系数 α i 。 2、不同空气流速下强化套管换热器的对流传热系数 α i 。 3、分别求普通管、强化管换热器准数关联式4 .0Pr Re i m A Nu =中常数 A 、m 的值。 4、根据准数关联式4 .0Pr Re i m A Nu =,计算同一流量下的传热强化比 0/Nu Nu 。 5、分别求取普通套管换热器、强化套管换热器的总传热系数 0K 。 三、 实验原理 1 、对流传热系数i α的测定: i m i i S t Q ?= α (5-1) 式中:i α—管内流体对流传热系数,w/(m 2·℃); Q i —管内传热速率,w ; 3600 t C V Q m p m i ????= ρ (5-2) 式中:V —空气流过测量段上平均体积,m 3/h ; m P —测量段上空气的平均密度,kg/m ; i S —管内传热面积, m ; 1 页

Re Pr 4 .0-Nu m Cp —测量段上空气的平均比热,J/(kg.g ); m t ?—管内流体空气与管内壁面的平均温度差,℃。 ()() 2 121m ln t t T t T t T t T S S w w -----= ? (5-3) 当 2>1t ? / 2t ? >0.5 时,可简化为 2 2 1t t T t W m +- =? (5-4) 式中:1t ,2t —冷流体(空气)的入口、出口温度,℃; Tw — 壁面平均温度,℃。 2、对流传热系数准数关联式的实验确定: 流体在管内作强制对流时,处于被加热状态,准数关联式的形式为: n i m i A Nu Pr Re = (5-5) 其中,传热准数:i i i i d Nu λ α= (5-6) 雷诺准数: i i i i i u d μ ρ= Re (5-7) 其中:u-测量段上空气的平均流速:3600?= F V u (5-8) 普朗特准数: i i pi i c λ μ= Pr (5-9) 对于管内被加热的空气,普朗特准数i Pr 变化不大,可认为是常数,关联式简化为: 4.0Pr Re i m i A Nu i = (5-10) 通过实验确定不同流量下的i Re 与i Nu 。 3、关联式4 .0Pr Re i m i A Nu i =中的常数A ,m 的确定: 以 4 .0Pr Nu 纵坐标,Re 为横坐标,在对数坐标上绘 关系,作图、回归得到准数关联式4 .0Pr Re i m i A Nu i =中的常数A ,m 。 同理得到强化管准数关联式4 .0Pr Re i m i A Nu i =中的常数A ,m 。 4、强化比的确定 2 页

列管式换热器选型设计计算

第一部分列管式换热器选型设计计算 一.列管式换热器设计过程中的常见问题 换热器设计的优劣最终要以是否适用、经济、安全、负荷弹性大、操作可靠、检修清洗方便等为考察原则。当这些原则相互矛盾时,应在首先满足基本要求的情况下再考虑一般原则。 1.流体流动空间的选择原则 (1)不洁净和易结垢的流体宜走管内,因为管内清洗比较方便。 (2)腐蚀性的流体宜走管内,以免壳体和管子同时受腐蚀,而且管子也便于清洗和检修。(3)压强高的流体宜走管内,以免壳体受压,可节省壳体金属消耗量。 (4)饱和蒸气宜走管间,以便于及时排出冷凝液,且蒸气较洁净,它对清洗无要求。(5)有毒流体宜走管内,使泄漏机会较少。 (6)被冷却的流体宜走管间,可利用外壳向外的散热作用,以增强冷却效果。 (7)粘度大的液体或流量较小的流体,宜走管间,因流体在有折流挡板的壳程流动时,由于流速和流向的不断改变,在低Re(Re>100)下即可达到湍流,可以提高对流传热系数。 (8)对于刚性结构的换热器,若两流体的温度差较大,对流传热系数较大者宜走管间,因壁面温度与α大的流体温度相近,可以减少热应力。 在选择流体流径时,上述各点常不能同时兼顾,应视具体情况抓住主要矛盾。2.流体流速的选择 根据管内湍流时对流传热系数αi∝u0.8,流速增大,则αi增大,同时污垢热阻R si 减小,利于传热,从而可减少传热面积,节约设备费用;但同时又使压降增大,加大了动力消耗,提高了操作费用。可见应全面分析权衡比较适宜的流速。 (1)所选流速要尽量使流体湍流,有利传热。 (2)所选流速应使管长或程数恰当。管子过长,不便于清洗管内污垢;而管子过短,管程数增加,使结构复杂化,传热温差减少,均会降低传热效果。 (3)粘度大的流体,流速应小些,可按滞流处理。 (4)高密度流体(液体),阻力消耗与传热速率相比一般较小,可适当提高流速。 在我们教材及换热器设计手册中均给了出一些经验数据,以供参考。 3.管子规格及排列情况 (1)管径选择:国内换热器系列标准件中管子规格为Φ25×2.5mm、Φ19×2mm,在再沸器中可采用Φ38×3mm。 (2)管长:以清洗方便和合理使用管材为原则,系列标准件中采用1.5m,2m,3 m和6m四种。 (3)管子排列方法 管子在管板上的排列方法有三种:正三角形,正方形直列和正方形错列(见化工原理下册,天大版,P256,图4-25)。 正三角形排列使用最普遍,在同一管板面积上可以排列较多传热管,管外流体搅动较大,对流传热系数较高,但相应阻力也较大,管间不易清洗;正方形直列便于清洗管外表面,但传热系数较小;正方形错列介于上述两者之间,对流传热系数高于正方形直列。 (4)管中心距t 管子与管板采用胀管法连接t=(1.3-1.5)d o,管子与管板采用焊管法连接t=1.25d o,相邻两管外壁间距不应小于6mm。 4.折流挡板 前面已述常用的有圆缺形和盘环形挡板(见化工原理下册,天大版,P257,图4-27),而又以缺口面积为壳体内截面积25%的圆缺形折板用的最广泛。 折流挡板间距h:h=0.2~1D(壳内径),系列标准件中采用的板间距为:固定管板式有150、300、600mm三种,浮头式有150、200、300、480和600mm五种。 5.流体流动阻力

总传热系数的测定 附最全思考题

聊城大学实验报告 课题名称:化工原理实验 实验名称:总传热系数的测定 姓名:元险成绩: 学号:1989 班级: 实验日期:2011-9-18 实验内容:测定套管换热器中水—水物系在常用流速范围内的总传热系数K,分析强化传热效果的途径。

总传热系数的测定 一、实验目的 1.了解换热器的结构,掌握换热器的操作方法。 2.掌握换热器总传热系数K 的测定方法。 3.了解流体的流量和流向不同对总传热系数的影响 二、基本原理 在工业生产中,要完成加热或冷却任务,一般是通过换热器来实现的,即换热器必须在单位时间内完成传送一定的热量以满足工艺要求。换热器性能指标之一是传热系数K 。通过对这一指标的实际测定,可对换热器操作、选用、及改进提供依据。 传热系数K 值的测定可根据热量恒算式及传热速率方程式联立求解。 传热速率方程式: Q =kS ?t m (1) 通过换热器所传递的热量可由热量恒算式计算,即 Q =W h C ph (T 1-T 2)=W c C pc (t 2-t 1)+Q 损 (2) 若实验设备保温良好,Q 损可忽略不计,所以 Q =W h C ph (T 1-T 2)=W c C pc (t 2-t 1) (3) 式中,Q 为单位时间的传热量,W ;K 为总传热系数,W/(m 2·℃);?t m 为传热对数平均温度差,℃;S 为传热面积(这里基于外表面积),m 2;W h ,W c 为热、冷流体的质量流量,kg/s ;C ph ,C pc 为热、冷流体的平均定压比热,J/(kg ·℃);T 1,T 2为热流体的进出口温度,℃;t 1,t 2为冷流体的进出口温度,℃。 ?tm 为换热器两端温度差的对数平均值,即 12 1 2ln t t t t t m ???-?=? (4) 当212≤??t t 时,可以用算术平均温度差(2 12t t ?+?)代替对数平均温度差。由上式所计算出口的传热系数K 为测量值K 测。 传热系数的计算值K 计可用下式进行计算: ∑+++=S i R K λδαα11 10计 (5) 式中,α0为换热器管外侧流体对流传热系数,W/(m 2·℃);αi 为换热器管内侧流体对流传热系数,W/(m 2·℃);δ为管壁厚度,m ;λ——管壁的导热系数,W/(m 2·℃);R S 为污垢热阻,m 2·℃/W 。 当管壁和垢层的热阻可以忽略不计时,上式可简化成:

列管式换热器的设计计算

2.4 列管换热器设计示例 某生产过程中,需将6000 kg/h的油从140℃冷却至40℃,压力为0.3MPa;冷却介质采用循环水,循环冷却水的压力为0.4MPa,循环水入口温度30℃,出口温度为40℃。试设计一台列管式换热器,完成该生产任务。 1.确定设计方案 (1)选择换热器的类型 两流体温度变化情况:热流体进口温度140℃,出口温度40℃冷流体(循环水)进口温度30℃,出口温度40℃。该换热器用循环冷却水冷却,冬季操作时进口温度会降低,考虑到这一因素,估计该换热器的管壁温和壳体壁温之差较大,因此初步确定选用带膨胀节的固定管板式式换热器。 (2)流动空间及流速的确定 由于循环冷却水较易结垢,为便于水垢清洗,应使循环水走管程,油品走壳程。选用ф25×2.5的碳钢管,管内流速取u i=0.5m/s。 2.确定物性数据 定性温度:可取流体进口温度的平均值。 壳程油的定性温度为(℃) 管程流体的定性温度为(℃) 根据定性温度,分别查取壳程和管程流体的有关物性数据。 油在90℃下的有关物性数据如下: 密度ρo=825 kg/m3 定压比热容c po=2.22 kJ/(kg·℃) 导热系数λo=0.140 W/(m·℃) 粘度μo=0.000715 Pa·s 循环冷却水在35℃下的物性数据: 密度ρi=994 kg/m3 定压比热容c pi=4.08 kJ/(kg·℃) 导热系数λi=0.626 W/(m·℃) 粘度μi=0.000725 Pa·s 3.计算总传热系数 (1)热流量 Q o=W o c poΔt o=6000×2.22×(140-40)=1.32×106kJ/h=366.7(kW) (2)平均传热温差 (℃) (3)冷却水用量 (kg/h)

板式换热器换热面积与传热系数的关系

传热效率高: 板片波纹的设计以高度的薄膜导热系数为目标,板片波纹所形成的特殊流道,使流体在极低的流速下即可发生强烈的扰动流(湍流),扰动流又有自净效应以防止污垢生成因而传热效率很高。 一般地说,板式换热器的传热系数K值在3000~6000W/m2.oC范围内。这就表明,板式换热器只需要管壳式换热器面积的1/2~1/4 即可达到同样的换热效果。 随机应变: 由于换热板容易拆卸,通过调节换热板的数目或者变更流程就可以得到最合适的传热效果和容量。只要利用换热器中间架,换热板部件就可有多种独特的机能。这样就为用户提供了随时可变更处理量和改变传热系数K值或者增加新机能的可能。 热损失小: 因结构紧凑和体积小,换热器的外表面积也很小,因而热损失也很小,通常设备不再需要保温。 使用安全可靠: 在板片之间的密封装置上设计了2道密封,同时又设有信号孔,一旦发生泄漏,可将其排出热换器外部,即防止了二种介质相混,又起到了安全报警的作用。 有利于低温热源的利用: 由于两种介质几乎是全逆 流流动,以及高的传热效果,板式 换热器两种介质的最小温差可达到 1oC。用它来回收低温余热或利用低 温热源都是最理想的设备。

冷却水量小: 板式换热器由于其流道的几何形状所致,以及二种液体都又很高的热效率,故可使冷却水用量大为降低。反过来又降低了管道,阀门和泵的安装费用。 占地少,易维护: 板式换热器的结构极为紧凑,在传热量相等的条件下,所占空间仅为管壳式换热器的1/2~1/3。并且不象管壳式那样需要预留出很大得空间用来拉出管束检修。而板式换热器只需要松开夹紧螺杆,即可在原空间范围内100%地接触倒换热板的表面,且拆装很方便。 阻力损失少: 在相同传热系数的条件下,板式换热器通过合理的选择流速,阻力损失可控制在管壳式换热器的1/3范围内。 投资效率高: 在相同传热量的前提下,板式换热器与管壳式换热器相比较,由于换热面积,占地面积,流体阻力,冷却水用量等项目数值的减少,使得设备投资、基建投资、动力消耗等费用大大降低,特别是当需要采用昂贵的材料时,由于效率高和板材薄,设备更显经济。

总传热系数的测定实验报告

实验二:总传热系数的测定 一、实验目的 1、了解换热器的结构与用途; 2、学习换热器的操作方法; 3、掌握传热系数k计算方法; 4、测定所给换热器的逆流传热系数k。 二、实验原理 在工业生产过程中冷热流体通过固体壁面(传热元件)进行热量传递,称为间壁式换热。间壁式换热过程由热流体对固体壁面的对流传热,固体壁面的热传导和固体壁面对冷流体的对流传热三部分组成。本实验热流体采用饱和蒸汽走壳程,冷流体为空气走管程。 当传热达到稳定时,总传热速率与冷流体的传热速率相等时, 而即为, 综上可得,其中。 T --- 热流体; t --- 冷流体; V --- 冷流体进口处流量计读数; ---冷流体平均温度下的对应的定压比热容; ρ --- 冷流体进出口平均温度下对应的密度. 三、实验设备及流程 1、实验设备

传热单元实验装置(换热器、风机、蒸汽发生器) ,整套实验装置的核心是一个套管式换热器,它的外管是一根不锈钢管,内管是一根紫铜管。根据紫铜管形状的不同,我们的实验装置配有两组换热器,一种是普通传热管换热器,另一种是强化传热管换热器,本实验以普通传热管换热器为例,介绍总传热系数的测定。 2、实验流程 来自蒸汽发生器的水蒸气从换热器的右侧进入换热器的不锈钢管。而来自风机的冷空气从换热器的左侧进入换热器的紫铜管,冷热流体通过紫铜管的壁面进行传热。冷空气温度升高而水蒸汽温度降低,不凝气体和冷凝水通过疏水阀排出系统,而冷空气通过风机的右侧排出装置。 四、实验步骤 需测量水蒸气进口温度,出口温度,冷空气进口温度,出口温度,冷空气的体积流量以及紫铜管的长度及管径。前四项通过仪表读数可获得,冷空气进口温度可以由另外一块仪表盘读数计算可获得。紫铜

板式换热器换热系数或传热系数

板式换热器是一种高效、紧凑的换热设备。尽管其发展已有近百年历史,且在国民经济的少数部门(如食品、制药)有着比较广泛的应用,但是由于耐温、耐压、耐腐蚀能力而制约其在各个部门的全面推广和应用。进入80年代以来,由于制造技术、垫片材料的不断进步以及传热理论的不断完善,板式换热器的应用越来越受到工业生产部门的重视。 要确定一项强化传热新技术是否先进,必须对其进行评价。但在实际的使用中,出现了多种评价强化传热的方法与评价指标。有人主张采用换热量Q与消耗的泵(或风机)的功率N的比值,即能量系数作为评价指标,类似的也广泛采用K/ΔP以及无因次化的Nu/ζ来进行评价,为了更准确地反映强化传热的性能,进一步也可以使用K/ΔP1/3及Nu/ζ1/3作为指标。随着传热技术的发展,换热器日益向体积小、重量轻的方向发展,同时在提高效率的前提下,要求操作费用降低。在综合分析的基础上,提出了一套较为完整的性能评价数据,即维持输送功率、传热面积、传热负荷3因素中的两因素不变,比较第3因素的大小以评定传热性能的好坏。 这些评价都只是分析换热器的能量在数量上转换、传递、利用和损失的情况,即以热力学第一定律为基础。为了更准确地反映热量交换过程能量在质量上的损失,在理论研究中也提出了许多基于热力学第二定律的评价方法,即分析换热器中火用的转换、传递、利用和损失的情况。而进行技术推广应用时,还应考虑采用强化换热技术后管子等价格的增加和运行费用的变化,运用经济核算的方法进行评价,即热经济学的评价方法。 而在实际的使用过程中,进行强化传热新技术、新方法的研究更多采用简单易用的单一参数K,ΔP以及单一参数组合而成的K/ΔP,K/ΔP1/3来进行评价[9~11]。而基于热力学第二定律的方法在设计过程中可用来判断换热器的性能,作为进一步改善的依据,但在工程上缺乏实用性。 a.提高板片的表面传热系数 由于板式换热器的波纹能使流体在较小的流速下产生湍流( 雷诺数一1 5 0时 ),因此能获得较高的表面传热系数,表面传热系数与板片波纹的几何结构以及介质的流动状态有关。板片的波形包括人字形、平直形、球形等。经过多年的研究和实验发现,波纹断面形状为三角形 ( 正弦形表面传热系数最大,压力降较小,受压时应力分布均匀,但加工困难…) 的人字形板片具有较高的表面传热系数,且波纹的夹角越大,板间流道内介质流速越高,表面传热系数越大。 b.减小污垢层热阻 减小换热器的污垢层热阻的关键是防止板片结垢。板片结垢厚度为1mm时,传热系数降低约10%。因此,必须注意监测换热器冷热两侧的水质,防止板片结垢,并防止水中杂物附着在板片上。有些供热单位为防止盗水及钢件腐蚀,在供热介质中添加药剂,因此必须注意水质和黏性药剂引起杂物沾污换热器板片。如果水中有黏性杂物,应采用专用过滤器进行处理。选用药剂时,宜选择无黏性的药剂。 c.选用热导率高的板片 板片材质可选择奥氏体不锈钢、钛合金、铜合金等。不锈钢的导热性能好,热导率约14.4W/( m·K),强度高,冲压性能好,不易被氧化,价格比钛合金和铜合金低,供热工程中使用最多,但其耐氯离子腐蚀的能力差。 d.减小板片厚度 换热器板片的设计厚度与其耐腐蚀性能无关,与换热器的承压能力有关。板片加厚,能提高换热器的承压能力。采用人字形板片组合时,相邻板片互相倒置,波纹相互接触,形成了密度大、分布均匀的支点,板片角孑L及边缘密封结构已逐步完善,使换热器具有很好的承压能力。国产可拆式板式换热器最大承压能力已达到了2.5M P a 。板片厚度对传热系数影响很大,厚度减小 0.1mm,对称型板式换热器的总传热系数约增加 6 0 0W/( m ·K),

换热器的操作和总传热系数的测定

换热器的操作和总传热系数的测定 一、实验目的 1. 了解换热器的结构与工作原理。 2. 掌握换热器总传热系数的测定方法。 3. 了解换热器的操作方法与强化途径。 二、实验原理 换热器在工业生产中是经常使用的设备。热流体借助于传热壁面,将热量传递给冷流体,以满足生产工艺的要求。影响换热器传热量的参数有传热面积、平均温度差和总传热系数三要素。为了查阅文献外,换热器性能实测是重要的途径之一。总传热系数是度量换热器性能的重要指标。为了提高能量的利用率,提高换热器的总传热系数以强化传热过程,是生产实践中经常遇到的问题。 列管换热器是一种间壁式的传热装置,冷热液体间通过壁面完成传热过程。由热流体对壁面的对流传热、间壁的固体传导和壁面对冷流体的对流传热三个传热子过程组成。以冷流体侧传热面积为基准的总传热系数与三个子过程的关系为冷流体→壁面→热流体。由此可知,通过分别考察冷热流体流量对传热系数的影响,可达到了解某个对流传热过程的性能。若要了解对流给热过程的定量关系,可由非线性数据处理而得 H h C m C c A A A A K αλδα++= 1 1 这种研究方法是过程分解与综合实验研究方法的实例。 总传热系数K 借助于传热速率方程式和热量衡算方程式求取 热量衡算方程式 ()()出进出进t t C G Q T T C G Q Pc c Ph h h -=-=c 损Q Q Q c h += 换热器保温良好 0=损Q 则 Q Q Q c h == 由于实验过程中存在随机误差,换热器的传热量为 ()2/c h Q Q Q += 换热器的操作优劣以传热不平衡度η度量,即 %100?-= θ θ θηh 总传热速率方程式 m t KA Q ?=

列管式换热器的设计计算

列管式换热器的设计计算 1.流体流径的选择 哪一种流体流经换热器的管程,哪一种流体流经壳程,下列各点可供选择时参考(以固定管板式换 热器为例) (1) 不洁净和易结垢的流体宜走管内,以便于清洗管子。 (2) 腐蚀性的流体宜走管内,以免壳体和管子同时受腐蚀,而且管子也便于清洗和检修。 (3) 压强高的流体宜走管内,以免壳体受压。 (4) 饱和蒸气宜走管间,以便于及时排除冷凝液,且蒸气较洁净,冷凝传热系数与流速关系不大。 (5) 被冷却的流体宜走管间,可利用外壳向外的散热作用,以增强冷却效果。 (6) 需要提高流速以增大其对流传热系数的流体宜走管内,因管程流通面积常小于壳程,且可采用 多管程以增大流速。 (7) 粘度大的液体或流量较小的流体,宜走管间,因流体在有折流挡板的壳程流动时,由于流速和 流向的不断改变,在低Re(Re>100)下即可达到湍流,以提高对流传热系数。 在选择流体流径时,上述各点常不能同时兼顾,应视具体情况抓住主要矛盾,例如首先考虑流体的压强、防腐蚀及清洗等要求,然后再校核对流传热系数和压强降,以便作出较恰当的选择。 2. 流体流速的选择 增加流体在换热器中的流速,将加大对流传热系数,减少污垢在管子表面上沉积的可能性,即降低了污垢热阻,使总传热系数增大,从而可减小换热器的传热面积。但是流速增加,又使流体阻力增大,动力消耗就增多。所以适宜的流速要通过经济衡算才能定出。 此外,在选择流速时,还需考虑结构上的要求。例如,选择高的流速,使管子的数目减少,对一定的传热面积,不得不采用较长的管子或增加程数。管子太长不易清洗,且一般管长都有一定的标准; 单程变为多程使平均温度差下降。这些也是选择流速时应予考虑的问题。 3. 流体两端温度的确定 若换热器中冷、热流体的温度都由工艺条件所规定,就不存在确定流体两端温度的问题。若其中一个流体仅已知进口温度,则出口温度应由设计者来确定。例如用冷水冷却某热流体,冷水的进口温度可以根据当地的气温条件作出估计,而换热器出口的冷水温度,便需要根据经济衡算来决定。为了节省水量,可使水的出口温度提高些,但传热面积就需要加大;为了减小传热面积,则要增加水量。两者是相互矛盾的。一般来说,设计时可采取冷却水两端温差为5~10℃。缺水地区选用较大的温度 差,水源丰富地区选用较小的温度差。 4. 管子的规格和排列方法 选择管径时,应尽可能使流速高些,但一般不应超过前面介绍的流速范围。易结垢、粘度较大的液体宜采用较大的管径。我国目前试用的列管式换热器系列标准中仅有φ25×2.5mm及φ19×mm两种 规格的管子。 管长的选择是以清洗方便及合理使用管材为原则。长管不便于清洗,且易弯曲。一般出厂的标准钢管长为6m,则合理的换热器管长应为1.5、2、3或6m。系列标准中也采用这四种管长。此外,管长和壳径应相适应,一般取L/D为4~6(对直径小的换热器可大些)。 如前所述,管子在管板上的排列方法有等边三角形、正方形直列和正方形错列等,如第五节中图4-25所示。等边三角形排列的优点有:管板的强度高;流体走短路的机会少,且管外流体扰动较大,因而对流传热系数较高;相同的壳径内可排列更多的管子。正方形直列排列的优点是便于清洗列管的外壁,适用于壳程流体易产生污垢的场合;但其对流传热系数较正三角排列时为低。正方形错列排列则介于上述两者之间,即对流传热系数(较直列排列的)可以适当地提高。 管子在管板上排列的间距(指相邻两根管子的中心距),随管子与管板的连接方法不同而异。通常,胀管法取t=(1.3~1.5)do,且相邻两管外壁间距不应小于6mm,即t≥(d+6)。焊接法取t=1.25do。 5. 管程和壳程数的确定当流体的流量较小或传热面积较大而需管数很多时,有时会使管内流速较低,因而对流传热系数较小。为了提高管内流速,可采用多管程。但是程数过多,导致管程流体

(影响换热器总传热系数的原因

1L: 1、结构;2、介质;3、运行参数 2L: 传热系数的大小与冷热流体的性质、换热的操作条件(如流速、温度等)、传热面的结垢状况以及换热器的结构和尺寸等许多因素有关。对流传热十分复杂,垢层热阻又难以确定,因此传热系数的计算值与实际值往往相差较大。在设计换热器时,最好有实测值或生产中积累的经验数据作为参考。 3L: 换热器的总传热系数主要与换热管两侧的膜传热系数和换热管的热阻有关,因而换热器的总传热系数与下列参数有关: 1.换热管、壳程流体的物性数据(粘度、表面张力、密度等); 2.换热管、壳程流体的流速有关; 3.换热管的热阻有关。 4L: 在传热基本方程式Q=KAΔtm中,传热量Q是生产任务所规定的,温度差Δtm之值由冷、热流体进、出换热器的始、终温度决定,也是由工艺要求给出的条件,则传热面积A之值与总传热系数K值密切相关,因此,如何合理地确定K值,是设计换热器中的一个重要问题。 目前,总传热系数K值有三个来源:一是选取经验值,即目前生产设备中所用的经过实践证实并总结出来的生产实践数据;二是实验测定K值;三是计算。 在传热计算中,如何合理地确定K值,是设计换热器中的一个重要问题。而在设计中往往参照在工艺条件相仿、类似设备上所得较为成熟的生产数据作为设计依据。工业生产用列管式换热器中总传热系数值的大致范围见表4-10 列管式换热器中K值大致范围 热流体 冷流体 总传热系数,K W/m2·K 水 水 850~1700 轻油 水 340~910 重油 水 60~280

气体 水 17~280 水蒸汽冷凝 水 1420~4250 水蒸汽冷凝 气体 30~300 低沸点烃类蒸汽冷凝(常压) 水 455~1140 高沸点烃类蒸汽冷凝(减压) 水 60~170 水蒸汽冷凝 水沸腾 2000~4250 水蒸汽冷凝 轻油沸腾 455~1020 水蒸汽冷凝 重油沸腾 140~425 总传热系数的计算 前述确定K值的方法虽然简单,但往往会因具体条件不完全符合所设计的情况,而影响到设计的可靠性。所以,还必须对传热过程进行理论上的分析,以了解各种因素对传热过程的影响,从而建立起计算总传热系数K的定量式。这样可将理论计算值与生产过程的经验值或现场测定值互相核对、互相补充,最后得出一个比较符合客观实际的K值,以用来进行生产设备的设计。 如图4-23所示,两流体通过金属壁的传热包括以下过程: (1) 热流体以对流传热的方式将热量传给管壁一侧;

列管式换热器的计算

四、列管式换热器得工艺计算 4、1、确定物性参数: 定性温度:可取流体进口温度得平均值 壳程油得定性温度为 T=(140+40)/2=90℃ 管程流体得定性温度为 t=(30+40)/2=35℃ 根据定性温度,分别查取壳程与管程流体得有关物性数据煤油在定性温度下得物性数据: ρo=825kg/m3 μo=7、15×10-4Pa?S c po=2、22KJ/(Kg?℃) λo=0、14W/(m?℃) 循环冷却水在35℃下得物性数据: ρi=994kg/m3 C pi=4、08KJ/(kg、℃) λi=0、626W/(m、℃) μi=0、000725Pa、s 4、2、计算总传热系数: 4、2、1、热流量

m o=[(15、8×104)×103]/(300×24)=21944Kg/h Q o=m o c po t o=21944×2、22×(140-40)=4、87×106KJ/h=1353KW 4、2、1、2、平均传热温差 4、2、1、3、冷却水用量 W i=Q o/C piΔt=4、87×106/(4、08×(40-30))=119362 Kg/h 4、2、2、总传热系数K =0、023××× =4759W/(、℃﹚ 壳程传热系数:假设壳程得传热系数 污垢热阻 管壁得导热系数λ=45W/﹙m、℃﹚ 则总传热系数K为:

4、3、计算传热面积 S’=Q/(KΔt)= (1353×103)/(310×39)=111、9m2 考虑15%得面积裕度,S=1、15×S’=128、7 m2 4、4、工艺结构尺寸 4、4、1、管径与管内流速 选用φ25×2、5传热管(碳钢),取管内流速μi=1m/s 4、4、2、管程数与传热管数 依据传热管内径与流速确定单程传热管数 =(119362/(994×3600) 0、785×0、022×1 =106、2≈107根 按单程管计算,所需得传热管长度为 =128、7/(3、14×0、025×107)=15、32m 按单程管设计,传热管过长,宜采用多管程结构。现取传热管长L=6m,则该换热管程数为

实验三 传热系数K和给热系数α的测定

实验三 传热系数K 和给热系数α的测定 一、 实验目的 1. 了解间壁式传热元件和给热系数测定的实验组织方法; 2. 学会给热系数测定的试验数据处理方法; 3. 了解影响给热系数的因素和强化传热的途径。 二、实验原理 在工业生产中,间壁式换热器是经常使用的换热设备。热流体借助于传热壁面,将热量传递给冷热体,以满足生产工艺的要求。影响换热器传热速率的参数有传热面积、平均温度差和传热系数三要素。为了合理选用或设计换热器,应对其性能有充分的了解。除了查阅文献外,换热器性能实测是重要的途径之一。传热系数是度量换热器性能的重要指标。为了提高能量的利用率,提高换热器的传热系数以强化传热过程,在生产实践中是经常遇到的问题。 列管换热器是一种间壁式的传热装置。冷热液体间的传热过程是由热流体对壁面的对流传热、间壁的热传导、以及壁面对冷流体的对流传热这三个传热子过程组成,其所涉及的热量衡算为: 1212()()()()h h w c c w m w w Q KA T t Q A T t Q A t t A Q t t ααλδ =-=-=-=- 1122111w w w w h h m c c T t t t t t T t Q A A A KA δαλα----= === 1 h h m c c K A A A A A A δαλα= ++ 在所考虑的这个传热过程忠,所涉及的参数共有13个,采用因次分析方法 :π=13-4=9个无因次数群。 该方法的基本处理过程是将研究的对象分解成两个或多个子过程 。即: 12(,)K f αα≈ 分别对α1、α2进行研究:1111111(,,,,,)p f d u c αρμλ=

翅片换热器热系数

翅片换热器传热系数 ABRAHAM LAPIN and W. FRED SCHURIG I Polytechnic Institute of Brooklyn, Brooklyn 1, N. Y. 许多方程来源于实验数据,同时提出了有交叉流动的热交换器的设计。对关于换热器行数 的总传热影响,进行了图示作为参考. 翅片管在热交换器中的使用有了迅速增长。当内部传热系数比外面的系数极大时,它经常被实际增加一定数量的外表面来为低外系数进行补偿。许多研究人员都对翅片管的传热进行研究。因为对可能的翅片类型的安排有非常大的数量,大多数研究都局限于特定条件。 实验设备与程序 设备金属板材风管横截面为 30x12 3/4 英寸。上部是固定的,但较低的部分,可提高或降低 容纳一个可变数目的排。这下部分(进口)进行拟合有5英寸空气校正叶片可助均匀分布的空气线圈。 传热表面(台风的空气调节股份有限公司)。每个单元有八个翅片管manifolded 在一起以并行方式进行。 5 / 8英寸 0.dx0.025英寸铜管 11/2英寸 0.dx0.018英寸轧花 8每英寸,30英寸翅翅片长度 Ao/Ai=16.30,Ao=2.44平方英尺 翅片管直径= 2.4 1.248平方英尺,空气流面积最小 这些铝管的用途,则被关在一个长方形的30×12 3/4英寸的帧。一个3/4设备橡胶障板安放在沿 一侧的框架。翅片管相邻本遮光罩一个侧和框架本身上另一边。该框架结构允许一个交错管的安排通过简单地转弯连续排对单位180度的另一个。

一台吹风机提供空气供给在逆流而上空调管道内结束。 测量 水流量用校准过的转子流量计。空气流量是用一个托马斯米测量,其中包括四个帧开口用1.134 镍铬合金 欧姆/英尺,有一个总电阻每一个约25欧姆。流动的空气用仪表测量通过一系列的圆盘和圆环折流板顺流混合。温度进行了测量精确温度计刻度为0.1 C 。每一个温度计的位置了经过精心挑选的,确保读出正确的总体温度。 一系列的运行是由1到8步骤在一个单元中。这在试管被水平和安排一个三角形的场地:1 1/2-inch 水平和垂直距离管-Le. 1.5X1.677英寸,三角形场地。所有的管道都是相连的,所以只有一个水程。水联系之间是这样的空气和水逆向流动。 程序 热水用泵送进管中,同时冷空气穿过翅片。水流量和温度维持在恒定的9000(磅/小时)和50度,它给出一种管程雷诺数超过20000。 管外的空气流速各在1100 - 5000英镑每小时之间,给人们提供了一种基于最小的通流面积3至15英尺/秒。在室温下空气进入导管。两个完全独立的流动进行着。所有实验结果可再生的有4%。一系列等温压力损耗测量使用一至八行被独立的传热。流动的空气温度通过翅片管时68度。和流量从1200到4500磅每小时。给雷诺数范围2200到8500。 压力损失用一个倾斜的水压计测量。 计算和结果 p 12p 2l m WC (T - T ) = c (t - t ) =UA t ω? 12p 2l () c (t - t )p m m WC T T U A t A t ω-==?? 111'11i i si i av so o o o L UA h A h A kA h A h A =++++ 111'11U o o o i i si i av so o A A A L h A h A k A h h =++++ 0.80.3 0.0225()(Re)(Pr)i h k D = 0.8 0.2 (10.01)160()i i t V h d +=