中国石油低阻油层岩石物理研究与测井识别评价技术进展

20世纪90年代以来,渤海湾盆地已进入高成熟精

细勘探阶段,在各富油凹陷中,复杂断裂带、构造—岩性油藏与岩性油藏等已成为主要勘探目标[1]。近十年来,仅中国石油仍持续在该盆地平均每年获得探明石油地质储量1×108t左右。实践表明,渤海湾盆地尤其是中浅层存在为数众多的低阻油层(即油层测井电阻率与相邻水层的比值小于2,甚至与水层相近,也可称为低对比度油层,当然也包括那些电阻率值低于地区经验性标准的油层),这类油层以往大多被遗漏。从1998年开始,中国石油组织渤海湾四家油田对低阻油层进行研究与攻关,据对七个研究目标区块的统计,它

们约占油层总数的30%~50%。据1998—2002年勘探部门不完全统计,在40个区块中,通过老井复查就找

到了数千万吨低阻油层储量[2~4]。2000年以来,新疆、吐哈油田的浅层(白垩系)与长庆油田也陆续发现低阻油层,特别是新疆陆9井区总的储量规模已达亿吨以上。近年来,渤海湾滩海的勘探也进一步表明了低阻油层解释的重要。可见,低阻油层已成为中浅层隐蔽油藏的重要勘探领域,同时它也成为老井复查的主要目标。

多年的研究表明,蒙脱石等粘土附加导电与电化学束缚水、盐水钻井液侵入或淡水钻井液深侵入、复杂孔隙结构包括岩性变细与极薄互层等因素皆可使油层测井电阻率降低,甚至成倍下降[2,3],但是,这些因素并不一定是影响测井识别油层的主要难题。而对于那些圈闭幅度低(小于30m)、油水密度差小(小于0.2g/cm3)的油藏,由于其驱替力较小,含油饱和度较低(一般约为45%~60%[4]),如果再加上上述因素的影响以及采

用不当的电测井方法(如淡水钻井液用双侧向测井,盐水钻井液用感应测井),就可能形成识别更困难的低阻

油层。

上述低幅度油藏的油、水层电测井对比度与十余年前勘探的中—较大型油藏比较明显减小,

再采用常规测井与解释方法识别与评价这种低对比度油层已经

十分困难。

为此,中国石油提出了“大力应用先进适用的测井新技术,

强化油公司多学科一体化相结合的测井油气层精细评价方法”

工作思路,即:针对具体勘探中国石油低阻油层岩石物理研究与

测井识别评价技术进展

李国欣1 欧阳健2 周灿灿2 刘国强1

(1中国石油勘探与生产公司,北京100011;2中国石油勘探开发研究院,北京100083)

摘 要:自1998年至今,中国石油组织以渤海湾地区为代表的中浅层低阻油层的岩石物理研究与解释技术攻关,已取得了比较突出的成果,总结了较成熟的技术:低阻油层分布的油藏地质条件;粘土附加导电性质-粘土的电化学束缚水岩石物理实验与研究;盐水钻井液与淡水钻井液侵入不同饱和度油层的双侧向、双感应等电测井的数值分析与时间推移测井研究;相应的低阻油层的识别与评价解释方法等,并在渤海湾与西部皆获得较大的地质成果。

关键词:低幅度圈闭;低阻油层;粘土附加导电与电化学束缚水;钻井液侵入;电测井响应;测井识别油层;测井评价油层

中图分类号:P631.8 文献标识码:A

第一作者简介: 李国欣,男,高级工程师,1995年毕业于石油大学(华东)勘探系测井专业,2005年获中国石油大学(华东)矿产普查

与勘探专业硕士学位,现任中国石油勘探与生产分公司工程技术与监督处副处长。

收稿日期:2005-11-18;修改日期:2006-03-27

勘探技术

E X P L O R A T I O N T E C H N I Q U E S

China Petroleum Exploration

No.2 200643

目标,采用一体化多学科相结合的思路研究油藏(包括岩石、孔隙、流体的统一系统)的岩石物理响应和各种岩心实验方法与测井方法(尤其是岩石电性质与各种电测井方法间的响应)的响应关系,在此基础上,分析测井新技术的方法、测量精度及分辨率,有针对性地开展测井设计,开发各种低阻油层的识别与评价方法,进而开展测井单井精细解释与多井综合评价工作。这些以岩石物理研究为基础的技术正是油公司提高油气层识别与评价能力的核心所在。

回顾近几年的工作,以渤海湾地区为代表的中浅层低阻油层在岩石物理研究(成因机理)与解释评价技术方面已取得如下四方面的认识,形成了较成熟的技术,并具有创新性(这里不涉及构造—岩性油藏中具有复杂孔隙结构的低孔渗油层):①油藏中饱和度和电阻率分布研究与应用;②粘土附加导电性质及其电化学束缚水岩石物理实验与研究;③盐水钻井液与淡水钻井液侵入不同饱和度油层的双侧向、双感应等电测井的响应数值分析与时间推移测井研究;④建立在岩石物理研究基础上的低阻油层识别与定量评价解释方法。

1油藏中饱和度和电阻率分布规律研究

构造油藏的形成过程受油、水—孔隙系统所控制,油(气)由于重力分异首先进入油藏顶部与较大孔隙喉道连接的大孔隙,然后,随着烃类驱替力(油水密度差形成的浮力与油柱高度有关)的增加,油(气)将逐步进入更小的孔隙喉道,因此,油藏中距自由水平面之上愈高,含油气饱和度则愈大;反之则小。在油藏中,油、水的分布反映出毛管压力与油、水两相压力(重力与浮力)差平衡的结果。显然,油藏内不同位置处的饱和度受距自由水平面之上的高度、孔隙结构以及油水密度差等因素控制。另外,润湿性也影响油水的分布[5,7]。

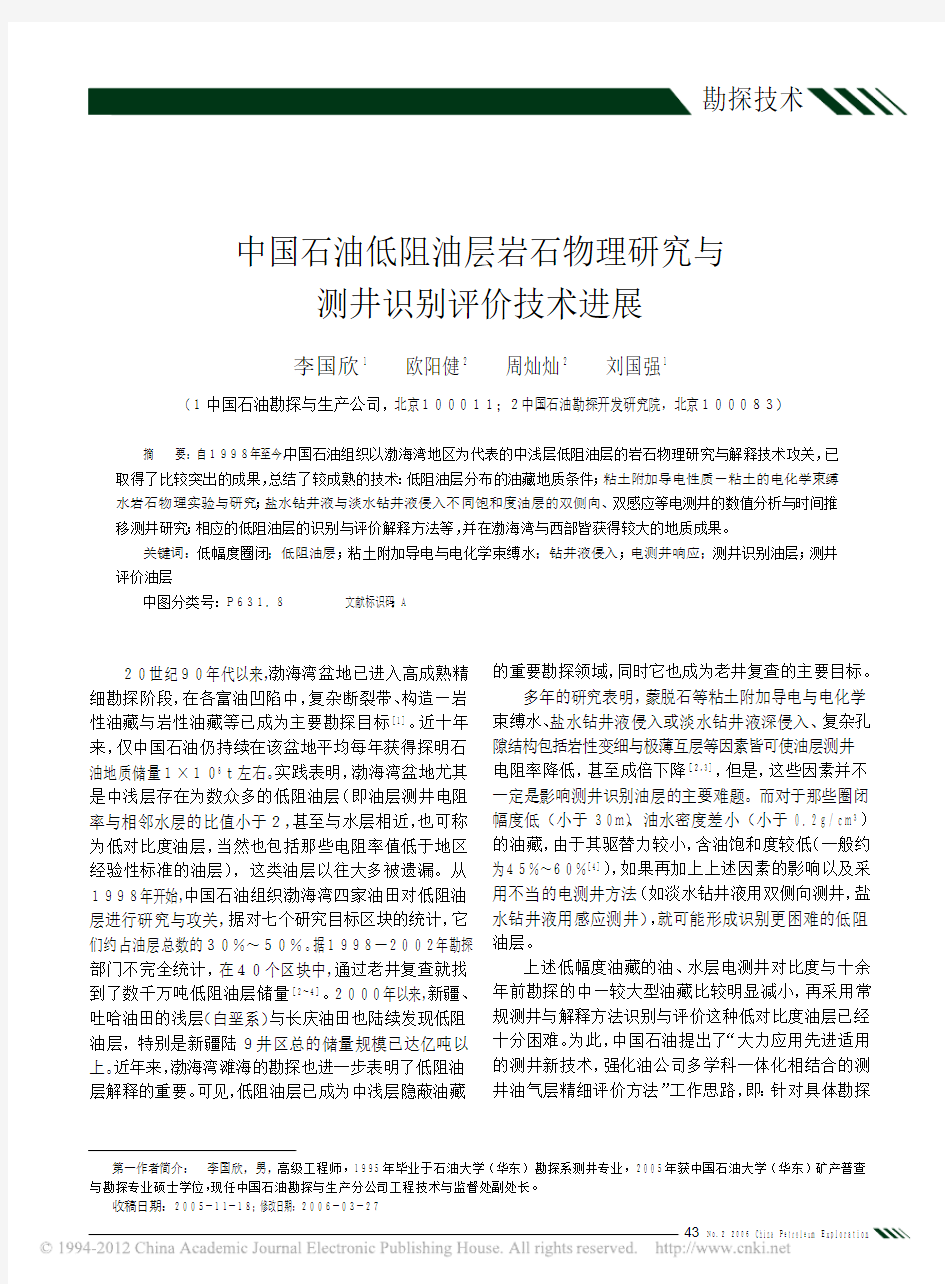

统计我国各盆地数十个I类储层为主的典型构造油藏的油水密度差—油柱高度—饱和度(电阻增大率)的关系[8],如图1所示。大油气田的驱替力一般为0.3~3MPa,而近年来发现的低阻油层的驱替力大多小于0.1MPa,可见油水密度差与含油高度(即驱替力)是控制饱和度的最主要因素之一。近年来在渤海湾、新疆等地区所复查与勘探的低阻油层大多油水密度差0.1~0.2g/cm3,油藏幅度10~30m,甚至小于10m,其驱替力一般小于0.1MPa,含油饱和度也较低(45%~60%)。对于此类油层,由于钻井液侵入或粘土附加导电使测井视电阻率成倍下降[2,6],极易形成低阻油层。但应意识到,虽然目前发现的低阻油藏大多单个规模较小,但如果是多个油藏叠置,其规模也会十分可观。例如冀东杜林油田上第三系有五个以上油藏,共复查出低阻油层厚度累计达74m,储量为240×104t;新疆陆9井区的白垩系低幅度—低阻油藏,虽然其幅度小于20m,含油饱和度在55%左右,但含油面积较大,近亿吨的储量由各断块、各油组累积而成;S6区X4井块共解释16个以上油藏,低阻油层累计厚度超过100m。

表1反映了X9井油柱高度约40余米的气顶—油环油气藏内饱和度(测井电阻率)变化以及淡水钻井液侵入的规律:顶部含油饱和度较高的气层,其驱替力达0.26MPa,深侧向与深感应相近,比水层的深感应值高12倍。距水层10~30m的油层,驱替力明显下降到0.06MPa以下,含油饱和度降低,油层深感应值高出水层3~4倍,而油层深侧向仅高出水层深侧向1.5~2倍。淡水钻井液条件下的含油水层与纯水层会形成高侵剖面(冲洗带电阻率Rxo>地层电阻率R0),第4层水层的双感应测井明显反映为高侵,且深侧向比深感应高3~4倍(其原因后节详述)。如果采用侧向测井解释,则其测井电阻率受Rxo影响大,而比水层的实际R0偏高较多,这样就会使得油、水层的深侧向差别变得更小。如果采用双感应或阵列感应测井,则更接近水层实际。

图1 低阻油层分布与油藏中驱替力(油藏高度)、饱和度

(电阻增大率)关系

Fig.1 Relationship among the distribution of low-

resistivity oil layers, driving momentum of oil reservoir

and saturation

据中国陆上I类砂岩几十个油藏统计

勘探技术E X P L O R A T I O N T E C H N I Q U E S

中国石油勘探2006年第2期44

2粘土附加导电作用及其电化学束缚水(低矿化度地层水)岩石物理实验研究

2.1蒙脱石等粘土的附加导电性

砂岩导电主要由于含盐地层水中离子在电场作用下定向移动形成,而泥质砂岩中蒙脱石、伊/蒙混层等附加导电作用较强的粘土矿物由于其本身的不饱和电性特点,粘土颗粒表面会吸附孔隙内水中的金属阳离子,以保持平衡。在外界电场作用下,被吸附的阳离子沿粘土颗粒表面交换位置,产生附加导电现象,从而导致了含蒙脱石等粘土泥质砂岩电阻率成倍低于纯砂岩电阻率[6,7]。1967—1974年,针对墨西哥湾泥质砂岩低阻油层开展粘土电化学实验研究,Shell石油公司岩石物理

实验室发表了著名的Waxman-Smits方程(模型)[8,9]

。近年来,渤海湾各油田系统进行了泥质砂岩油层粘土阳离子容量的测量与研究,表2为冀东柳赞油田4块孔隙度相近砂岩样品的实验结果(实验用水矿化度5g/L,温度25℃),可见随阳离子交换容量增大,砂岩电阻率

可成倍下降。冀东油田N15-12井为上第三系蒙脱石附加导电性形成低阻油层实例,18号层试油证实为油层,其深侧向测井电阻率为4~6.8Ω.m,其下邻水层为4Ω.m,电阻率增大率小于2。其岩心分析Na+交换浓度Qv达到1.98meq/mL,附加导电使得油层的电阻率成倍下降,形成低电阻率油层[10]。2.2低矿化度条件下蒙脱石等粘土的电化学束缚水新疆油田与石油大学对准噶尔盆地陆9井区白垩系砂岩(伊/蒙混层粘土含量不高,小于3%)进行多种

矿化度溶液的实验(图2)

发现在Qv不高时,油层粘土束缚水却仍较多。在冀东等油田也观察到,地层水矿

图2 LU2180-2白垩系含伊/蒙混层粘土(含量小于3%)砂岩样品不同矿化度溶液气驱水饱和度实验(半渗透隔板方法)Fig.2 Water saturation experiment of fluid gas-drive ofillite/smectite-containing mixed-layer sandstone sampleswith different degree of mineralization in Cretaceous

LU2180-2

表2 冀东柳赞油田砂岩阳离子交换容量与电阻率实验数据表[9]

Table 2 Exchange capability of sandstone positive ion andexperimental data of resistivity in Liuzan oilfield in Jidong area

“中国石油”低电阻油气层识别与评价及岩石物理研究进展,中俄测井技术交流会论文,2004。

1

1

李国欣等:中国石油低阻油层岩石物理研究与测井识别评价技术进展

China Petroleum Exploration

No.2 200645

化度对油层的粘土束缚水饱和度有明显的控制作用。根据扩散层理论,扩散层厚度随地层水矿化度降低而增厚,其电化学束缚水增加。矿化度为8g/L与100g/L的束缚水饱和度相差10%~15%左右(用半渗透隔板实验方法)。显然,在渤海湾地区上第三系低矿化度条件下的低阻油层粘土含量高,阳离子交换容量大,其电化学束缚水将超出一般的由于砂岩变细毛管束缚水的概念。对低地层水矿化度影响粘土电化学束缚水的实验与研究是Waxman-Smits模型所没有考虑的,这对地层水矿化度愈低,且含蒙脱石等粘土的泥质砂岩油层的测井识别与评价十分重要。

3钻井液侵入油、水层双侧向与双感应测井的响应研究

钻井液侵入油、水层的电测井响应定量研究是近十余年中国石油组织攻关与推广应用的成果[2,3,6,11]。它包括实验研究、数值模拟(水驱油两相渗流模型、钻井液与地层水矿化度传输与扩散模型、岩—电模型及电测井数值计算等)、及时测井与时间推移测井、油层的饱和度—原状电阻率关系研究等。

通过在各主要油田的应用,系统研究了淡水钻井液与盐水钻井液对不同饱和度油层侵入影响电测井响应的规律。特别对于低幅度油藏、含油饱和度较低的油层,钻井液侵入对电测井识别油层带来了严重影响。

20世纪60—70年代,我国东部地区的大油田(油藏中上部So>70%)总结出了电测井侵入特征规律,即:油层侵入规律为低侵显示(RLLs<RLLd),含水层侵入规律为高侵显示(RLLs<RLLd)。但20世纪80年代以来,测井反映油层侵入规律为高侵显示的日益增多,用以前总结的侵入规律作为标准进行解释十分困惑。经观测与数值分析研究(图3),由于油层的含油饱和度较低,其油相渗透率降低,在油层的侵入带内造成低阻环带推移消失的速度增快(低阻环带的形成是由于饱和度前缘快于钻井液与地层水矿化度界面的前缘所致[11]),因此,它不同于含油饱和度高的油层,只在钻井液浸泡较短时间内(如开发井)才可能测量到双感应测井的低侵反映(RILm<RILd),探井由于井眼浸泡时间较长,大多测到的双感应测井反映为高侵(RILm<RILd)。但是,这类油层确实存在低阻环带,在适当的浸泡时间内采用阵列感应测井是可以测出的。

淡水钻井液侵入水层对侧向测井与感应测井影响有很大不同,这是由于它们的方法原理不同所致。由于在水层的侵入带内形成高侵电阻率剖面,侧向测井明显比实际成倍增高,钻井液愈淡,侧向测井值愈高。而感应测井也反映高侵,但深感应测井增幅小,受高侵的侵入带影响较小(图4)。对于长期应用侧向测井的油田,没有机会分析这一问题。理论分析与实践说明:对低幅度油藏的油、水层,应该增加双感应或阵列感应测井才能较好地解释准水层,X9井清楚说明了这一问题。

吉林油田长期应用双侧向测井解释油水层,后期加测了感应测井。1999年以后,大情字井地区勘探低幅度构造—岩性油藏,造成油、水层的深侧向测井对比

图3 含油饱和度较低油层(S

o

=60%)经实际测井标定的数值模拟钻井液侵入电测井响应

Fig.3 Electric-logging response of invasive drilling mud of lower oil-containing saturation oil layers through

numerical simulation marked by actual logging

图(a)深侧向测井(深侧向—绿、浅侧向—红)随钻井液侵入变化不大;图(b)深感应测井(深感应—绿、中感应—红)随钻井液侵入略

有下降,很快变化为高侵(R

ILm>R

LLd

)显示,交会点时间为 10d;图(c)为钻井液浸泡0、1.2、3.5、10.5、26.3d的5条高侵性质的低阻环带电阻率剖面

勘探技术E X P L O R A T I O N T E C H N I Q U E S

中国石油勘探2006年第2期46

度明显降低。如上述分析,由于侧向测井把含油水层成倍测高,初期解释了较多的可疑油层,造成水层测试过多。经过钻井液侵入影响研究后,改用双感应与阵列感应测井解释水层与含油水层,明显提高了测井解释能力,减少了大量水层的测试工作量。新疆陆9井区低幅度油藏勘探也有类似情况,应用侧向测井造成低阻油层与水层的对比度更低,采用感应测井后明显增大了油、水层的对比度,提高了测井识别低阻油层的能力。

3.1淡水钻井液侵入油、水层双感应、双侧向测井响应的研究

分别对物性好的油层和含油水层进行数值分析,并经大量实际测井标定。研究不同饱和度的油层随淡水钻井液(Cmf=3g/L、Cw=20g/L)浸泡时间不同,双侧向与双感应测井响应的变化规律。

(1)较好油层(So=70%、φ=25%、K=800×10-3μm2):随钻井液浸泡,双侧向与双感应测井都明显下降,后者下降更快,系低阻环带对其影响大所致。钻井液浸泡第64天内双侧向仍反映低侵(RLLs<RLLd),双感应在钻井液浸泡第24天前后,其响应由低侵(RILm<RILd)变化为高侵(RILm>RILd)显示,这是由于侵入带内的低阻环带变化对双感应(特别对中感应)影响较大所致。据塔里木、吐哈盆地对较好油层淡水钻井液侵入的研究(包括油基钻井液取心井、毛管压力资料解释饱和度、及时与时间推移测井等)表明,探井钻井液浸泡10天以上电测井数值比原始电阻率最多可下降1/3到1/2。例如丘陵油田陵26井(油基钻井液)J油层测井值为

100~200Ω.m,而邻井(水基钻井液)测井值仅为50~100Ω.m。

(2)含油饱和度较低油层(So=60%、φ=25%、K=800×10-3μm2)(图3):双侧向与双感应测井的响应与好油层大不相同,随钻井液浸泡时间增加,侵入带内高侵电阻率剖面(有明显的低阻环带)往地层深处推移,深侧向值下降不大,深感应值下降却相对明显。在钻井液浸泡较长时间后,双侧向也会出现高侵显示(RLLs>RLLd),双感应在钻井液浸泡10天后也出现高侵显示(RILm>RILd)。

(3)模拟含油水层(So=20%、φ=25%、K=800×10-3μm2)(图4):淡水钻井液在侵入带内形成高侵电阻率剖面,对双侧向与双感应测井影响有很大不同,这是侧向测井与感应测井的方法原理不同所致。侧向测井近似把侵入带与地层串联测量,故它受高电阻的侵入带影响大,而感应测井相当二者并联测量,深感应受高电阻的侵入带影响较小。

3.2盐水钻井液侵入油层双侧向测井的响应研究

渤海湾的海水矿化度一般为30~40g/L,该地区上第三系地层水矿化度一般约为4g/L,二者相差8~10倍。滩海地区用海水配制的钻井液侵入油层会使视电阻率成倍下降,远比淡水钻井液影响大。如辽河油田HN22井钻开油层段(平均φ=22%、K<100×10-3μm2)3~4天的电测井变化大致反映油层含油饱和度在油藏中随高度降低而减小的分布规律,油藏顶部深侧向电阻率为22Ω.m;钻井液浸泡7~8天后测井,其深侧

图4 含油水层(S

o

=20%)经实际测井标定的数值模拟钻井液侵入电测井响应

Fig.4 Electric-logging response of invasive drilling mud of lower oil-containing water layers through numerical

simulation marked by actual logging

图(a)双侧向测井(深侧向—绿、浅侧向—红)随钻井液浸泡很快升高,明显反映高侵(R

LLS>R

LLd

);图(b)双感应测井(深感应—绿、中感应—红)

缓慢升高,也反映高侵,但深感应测井增高较小;图(c)为钻井液浸泡0、1.2、3.5、10.5、26.3d的5条电阻率剖面(R

xo大于R

t

)

李国欣等:中国石油低阻油层岩石物理研究与测井识别评价技术进展

China Petroleum Exploration

No.2 2006

47

向值降为7.1Ω.m,比浸泡3~4天的测井下降近三分

之二(表3)[2]

,接近水层电阻率。显然,钻井液与地层水矿化度的差别、饱和度、孔隙度、渗透率、钻井液性质及测井时的浸泡时间等都是影响油层电测井的因素。

冀东油田L10井盐水钻井液钻进,孔渗较低(2625~2630m,φ=15%,K=50×10-3μm2,Cw=3g/L,

Cmf=30g/L),钻井液浸泡油层11、39天分别两次侧向测井,第一次深侧向RLLD1为18Ω.m,第二次RLLD2为10Ω.m。用实际测井约束的数值模拟计算原始油层电阻率为30Ω.m(1997年)。采油数年后,井周已没有钻井液侵入影响,2000年过套管电阻率测量该层为27Ω.m(图5)。

图5 冀东油田L10井油层段盐水钻井液时间推移侧向测井与数年后过套管电测井

Fig.5 Lateral log curve of brine drilling mud in L10 well's oil layers in Jidong Oilfield with time change and the

electric log through tubing after several years

4低阻油层的测井识别与评价方法

以长庆姬塬地区长2为例。姬塬地区麻黄山油田以耿19块为重点开展了岩石物理研究,分析了36口井1200多块岩样的各类资料、33层的试油资料与14口井153层的精细解释,还有针对性地应用了斯伦贝谢、俄罗斯等的阵列感应测井技术。认识到长2低阻油层难识别的主要原因是:油藏幅度低(小于30m),驱替压力小(小于0.1MPa),孔隙结构复杂,淡水钻井液侵入对不同物性油、水层的测井响应影响不同。油层、油水

同层的深感应电阻率值一般在5~12Ω.m,有的甚至

低至3Ω.m,与水层无异。水层感应电阻率值一般小于5Ω.m,但少数层较高。基于钻井液侵入影响的时间推移测井观测与数值计算以及孔隙结构影响分析,分别提出低阻油层识别方法与定量评价方法,即实用性钻井液侵入校正,提高了解释能力,并描述了油藏饱和度—电阻率的分布规律。此外,对低幅度油藏油水界面分析时必须考虑对斜井进行精细校斜,进行精细的多井对比。

勘探技术

E X P L O R A T I O N T E C H N I Q U E S

中国石油勘探

2006年第2期

48

表3 辽河滩海HN22井油层海水钻井液时间推移侧向测井(随油柱降低测井降幅减小)

Table 3 Lateral log of seawater drilling mud in HN-22 well's oil layers in Liaohe beach with time change

(decreasing amplitude decreasing with oil column falling )

..

4.1低阻油层的测井识别方法

(1)常规测井解释交绘图识别气层与油气层。应用声波—深感应测井交绘可识别油藏中相对高部位的油层(其含油饱和度较高,电阻率也较高,一般大于8Ω.m)。与水层相比,其电阻率增大率大于2倍。该方法明显识别出的油层约占总油层的三分之一,而对电阻率增大率小于2的低阻油层识别困难。

(2)考虑淡水钻井液侵入,用中、深感应之差与深感应比值—深感应测井交绘图,并考虑孔隙结构(细岩性—微孔隙增加)影响,用自然伽马—深感应测井交会图解释。在考虑反映影响测井识别油层的主要因素时,尽可能用原始测井信息加以识别,避免人为因素干扰。

图6为耿19井区关键层的中、深感应之差与深感应测井的比值(称为侵入因子)—深感应测井交绘图,可见,油层、油水同层的侵入因子小于0.2,水层侵入因子一般大于0.2。图7为该井区自然伽马与深感应测井交绘图,GR<80API的油、水层,其深感应识别清晰,GR>80API者,其水层测井电阻率升高。用这两种方法识别油层,有效率可达80%。

4.2低阻油层的测井定量评价方法

4.2.1分类建立正演的测井解释模型

在岩石物理研究基础上,按油藏顶、中、边部和孔隙结构分类等因素,系统建立正演测井解释模型(含孔隙结构与岩电参数关系的研究),根据综合研究的孔隙度、饱和度以及测井分析的油藏高度等因素,对油层、油水同层、水层进行分类,目前共分为五类(分类的多少可按饱和度精度要求进行考虑)。对各类含油储层用实际测井数值标定的模拟得到感应测井受钻井液侵入影响的响应规律,结合实际按浸泡时间分为5、10、15天,确定每类油气层的校正系数,建立各类油、水层钻井液侵入校正岩石物理经验方法。4.2.2测井反演解释:对油气层的测井电阻率进行钻井液侵入和岩性的影响校正

将储层性质、油层的油柱高度、钻井液矿化度与测井浸泡时间等作为初始参数(约束条件),对照上述正演模型进行反演与优化,或称“试凑法”。经过钻井液侵入校正和泥质砂岩的岩性影响校正后计算的含油饱和度参数将更加准确。油层校正后的含油饱和度提高了5%,而水层校正后的含油饱和度降低了13%。4.2.3定量评价效果检验

目标区如有取心资料,可用物性分析结果与压汞资料和测井计算结果进行检验;若无取心分析数据,可应用油藏中的含油饱和度分布规律来检验校正后的含油饱和度。

该区校正后的含油饱和度分布符合油气藏中的饱和度分布规律(图8),而校正前的含油(气)饱和度分布规律较差。用含油饱和度—油气藏高度规律可预

图6 耿19井区长2层组RILd与(RILm-RILd)/RILd交绘图Fig.6 Cross plots of RILd and (RILm-RILd)/RILd in

Chang-2 layer in Geng-19 well

图7 耿19井区长2层组RILd与GR交绘图

Fig.7 Cross plots of RILd and GR in Chang-2 layer

in Geng-19 well

(3)通过多井对比,分析每一油藏的油水界面,识别界面之上的低阻油层。通过多井对比(以每一油藏为单元),结合地质、油藏综合信息,根据油藏中油气层分布规律分析油水界面,如位于油藏高部位的层,可按标准解释为油层或干层。

通过上述三种方法,姬塬地区目标区块的油层的识别有效率可达90%,其能力比原常规解释约提高30%以上。

李国欣等:中国石油低阻油层岩石物理研究与测井识别评价技术进展

China Petroleum Exploration

No.2 200649

布在主力油藏上部披覆的低幅度圈闭及其附近主要油气运移路径上的各种低幅度圈闭中。它们基本符合上述岩石物理研究的理论描述。这将指导今后的勘探与老井复查工作。

今后资料采集工作中,应积极评价、筛选和择优推广如探测更深的阵列电法、模块式地层动态测井等更高精度的先进适用测井技术,同时重视及时测井、时间推移电测井和压力梯度测井等。在低阻油层解释中应进一步加强目标区的岩石物理研究与多学科相结合的思路,只有这样,才能建立更接近实际的各种油藏—测

井响应模型,指导识别与评价各类低阻油层。

参考文献

[1]赵政璋,等.渤海湾盆地“中石油”探区勘探形势与前景分析[J].中国石油勘探,2005,10(3):1~7[2]中国石油天然气集团公司勘探局主编.渤海湾地区低电阻油

气层测井技术与解释研究[M].北京:石油工业出版社,2000[3]欧阳健.渤海湾油区测井低电阻油层勘探潜力分析[J].勘

探家(现为《中国石油勘探》).1998,3(4)[4]李国欣,等.测井技术在勘探开发中大有作为.中国石油勘

探与开发工程技术座谈会报告集(2003年)[M].北京:石油工业出版社 2004[5]罗蛰潭,王允诚.油气储集层的孔隙结构[M].北京:科学出

版社,1986[6]欧阳健,王贵文,毛志强,等.测井地质分析与油气层定量评

价[M].北京:石油工业出版社,1999[7]欧阳健.油藏中饱和度—电阻率分布规律研究——深入分

析低电阻油层基本成因[J].石油勘探与开发,2002(3)[8]Waxman M H, Smits L J M.Electrical Conductivities in

Oil-Bearing Shaly Sands.Soc. Pet. Eng. J., p107-122,June 1968. Presented as SPE Paper 1863-A at SPE42nd Annual Fall Meeting, Houston, October 1-4,1967[9]Waxman M W, Thomas E C. Electrical Conductivities

in Oil-Bearing Shaly Sands-Ⅰ.The Relation BetweenHydrocarbon Saturation and Resistivity Index; Ⅱ.The Temperature Coefficient of Electrical Conductivity,SPE Journal, 1974,No.14:213~225

[10]周灿灿,等.渤海湾陆上油田低电阻油层成因机理及识别

评价技术研究.中国石油地质年会论文集[M].北京:石油工业出版社,2004[11]Tobola D P , Holdtch S A.Determination of ReservoirPermeability from Repeated Induction Logging SPE,

March, 1991[12]李长喜,等.油层侵入带中低电阻环带形成机理研究与应

用分析[J].石油勘探与开发,2005(6)

图8 麻黄山油田钻井液侵入校正后油藏高度和

测井解释含油饱和度分布(检验)

Fig.8 Height of oil reservoirs after corrected withdrilling mud invasion in Mahuangshan oilfield anddistribution of oil-containing saturation by logging

interpretation

测油水界面和目的层的含油高度,且与构造圈闭进行对比检验,一致性较好。

如果检验不符合要求,可返回反演解释部分调整必要的参数重新解释。

油层的饱和度综合研究与计算方法,包括测井解释法、毛管压力法(包括压汞与半渗透隔板实验与计算法)与油基钻井液取心、密闭取心分析法等。用上述各种方法可相互检验,四川与塔里木等油田的大量实践证明了这一技术的成熟性[6]。1992年,美国岩心实验室用半渗透隔板毛管压力与岩电联测淘汰了常规的气吹法与油驱替法岩电实验,效果很好,而我国目前仍未做到普遍应用半渗透隔板—岩电联测,需进一步加强。

5结束语

目前,以渤海湾地区为代表的中、浅层低阻油层在岩石物理研究(成因机理)、测井识别与评价技术方面总结了较成熟的经验,应用已取得较突出的地质效果。从油藏压力平衡系统出发,认识到了对于构造油藏形

成低阻油层的基本油藏地质条件,是由毛管压力理论描述的驱替力小于0.1MPa的范围。在这一地质背景下,蒙脱石等粘土附加导电与电化学束缚水、盐水钻井液侵入或淡水钻井液深侵入等将是形成低阻油层的重要原因,进行了定量研究与描述,并已初步建立了较成熟的低阻油层的测井识别与定量评价模式与方法。

总结目前发现的较具规模的低阻油藏,它大都分

勘探技术

E X P L O R A T I O N T E C H N I Q U E S

中国石油勘探

2006年第2期

50

ABSTRACT

C H I N A P E T R O L E U M E X P L O R A T I O N

China Petroleum Exploration

No.2 2006Ⅲ

reservoirs with high-content clay, it is should increased the preventing dilatability of fracturing fluid, enlarging discharge capacity construction, in order to boost the net pressure of fractures;②For alkaline tuffaceous and ultra-alkaline tuffaceous reservoirs, it is should utilized the fracturing fluid to reduce filtration loss and enhance the preventing dilatability of fracturing fluid;③For strong plastic tuffaceous reservoirs, it is should enlarged the discharge capacity.

Key words : tuffaceous volcanic reservoir, mineralogy, rock dynamics, fracturing,Xinganling Group, Hailaer Basin

Advancement of Petrophysics Research and Well-logging Recognition and Evaluation for Low-resistivity Oil-layer by PetroChina /Li Guoxin 1, Ouyang Jian 2, Zhou Cancan 2 and Liu Guoqiang 1//1 PetroChina Exploration & Production Company, Beijing 100011; 2PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration and Development, Beijing 100083

Abstract : From 1998 to the present, a key technology research was carried into practice by PetroChina on petrophysics and well logging interpretation fro low-resistivity reservoir in the middle and upper layer of Bohai Bay basin representatively and several mature techniques are obtained: the reservoir geological condition of the low-resistivity oil formation distribution; clay additional conductivity - petrophysics experiment research on clay electric-chemical bound water; numerical simulation and time lapse logging research on the dual lateral logging and dual induction logging of different saturation oil-layers when salt water mud or fresh water mud invasion; the corresponding low-resistivity oil-layer identification and evaluation interpretation methods. The important geological outcome has been achieved in Bohai Bay region and the west of China.

Key words : low-amplitude trap, low-resistivity oil-layer, clay additional conductivity & electric and chemical bound water, drilling mud invasion, electric logging response, well-logging identification oil-layer, well-logging evaluation for oil-layer

Practical Seismic Method of Complex Structure in Qaidam Basin /Zhang Jingang//Exploration Business Department, PetroChina Qinghai Oilfield Company, Dunhuang City, Gansu Province 736202

Abstract : Aiming at non-obvious results achieved by seismic survey in complex mountainous area in Qaidam Basin for many years, in complicate mountainous seismic survey of Qaidam Basin, it suggests changing seismic strategic ideas to adopt a series of practical geophysical new methods, new technology and new method, such as adopting 3D design concept, using the method of wide line acquiristion, selecting operation tool flexibly, fined surface survey technology, high-velocity layer tracing lithology shooting technology,the technology of selecting line and point suiting local conditions, deep hole drilling technology in complicated area, imbedding geophone receiving technology, static correcting technology, the fundamental work are strengthened, the field operation are strict to launch, the ratio of signal and noise of single shot are greatly improved, the qualities of profiles are improved, and saw the good strategic results.Key words : complex structure,3D design concept, lithology shooting technology, static correction,Qaidam Basin

Measures to Enhance Investment Benefit of Geophysical Engineering /Chen Zhiwei// Ration Management Station, Sinopec Jiangsu Oilfield Company, Yangzhou City, Jiangsu Province 225009

Abstract : By the research of the relationship among point-number, covering time, point-time of per length and per area, the ratio of one-time to full-time and engineering investment, it is suggested that the decrease of engineering workload —point-time in data acquisition is the key measure to increase the benefit of seismic exploration; cutting down of survey workload in seismic engineering and the drilling footages might be another methods to uplift the benefit of seismic exploration. With the rapid development of seismic equipments, the covering time becomes more and more, when covering time reaches certain number, additional area would be regarded as the exploration area, and then point-time can be reduced, which is also a measure to raise the benefit of seismic exploration.Key words : exploration benefit, measure, point-number, engineering workload, area, investment, new idea

Exploration Practice of PetroChina Contract Blocks in Indonesia /Xue Liangqing 1,2, Yang Fuzhong 1,2, Ma Haizhen 1, Wang Pingzai 1,Yu Huilong 1,2, Kong Liping 1,2and Fang Lehua 2// 1 PetroChina Exploration & Production Company,Beijing 100034;2 PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration and Development, Beijing 100083

Abstract : In 2002, PetroChina purchased the assets of Devon Energy Company in Indonesia, and started the operation of PetroChina Contract Blocks in Indonesia. Petroleum play analysis made new hydrocarbon-bearing formation discovered in the west part of the Jabung Block. New exploration interval and potential have been increased because of new commercial discovery. There are significant discoveries in the Bangko Block on the basis of analysis of trap types and their formation time. This achievement laid a foundation of remaining this block. CNPC will have more interests to discover oil fields because that one of these partners had not take part in drilling West Piano-1 and Gambang-3. A series of reefs and structure traps have been found in the Salawati Island Block on the basis of comprehensive analysis of reservoir inversion and oil-gas check-up study, which resulted in a series of discoveries by drilling. Since 2003, PetroChina International Company in Indonesia has fixed 27 exploration-well locations on the basis of integrated research of petroleum geology and seismic-data particular interpretation. Up to the end of February 2005, 19 exploration wells have been drilled, 13wells of which got discoveries, and successes of the exploration efforts have been achieved.

Key words : PetroChina Indonesia project, exploration practice, reservoir-forming combination, trap types, reservoir reversion

中国石油低阻油层岩石物理研究与测井识别评价技术进展

20世纪90年代以来,渤海湾盆地已进入高成熟精 细勘探阶段,在各富油凹陷中,复杂断裂带、构造—岩性油藏与岩性油藏等已成为主要勘探目标[1]。近十年来,仅中国石油仍持续在该盆地平均每年获得探明石油地质储量1×108t左右。实践表明,渤海湾盆地尤其是中浅层存在为数众多的低阻油层(即油层测井电阻率与相邻水层的比值小于2,甚至与水层相近,也可称为低对比度油层,当然也包括那些电阻率值低于地区经验性标准的油层),这类油层以往大多被遗漏。从1998年开始,中国石油组织渤海湾四家油田对低阻油层进行研究与攻关,据对七个研究目标区块的统计,它 们约占油层总数的30%~50%。据1998—2002年勘探部门不完全统计,在40个区块中,通过老井复查就找 到了数千万吨低阻油层储量[2~4]。2000年以来,新疆、吐哈油田的浅层(白垩系)与长庆油田也陆续发现低阻油层,特别是新疆陆9井区总的储量规模已达亿吨以上。近年来,渤海湾滩海的勘探也进一步表明了低阻油层解释的重要。可见,低阻油层已成为中浅层隐蔽油藏的重要勘探领域,同时它也成为老井复查的主要目标。 多年的研究表明,蒙脱石等粘土附加导电与电化学束缚水、盐水钻井液侵入或淡水钻井液深侵入、复杂孔隙结构包括岩性变细与极薄互层等因素皆可使油层测井电阻率降低,甚至成倍下降[2,3],但是,这些因素并不一定是影响测井识别油层的主要难题。而对于那些圈闭幅度低(小于30m)、油水密度差小(小于0.2g/cm3)的油藏,由于其驱替力较小,含油饱和度较低(一般约为45%~60%[4]),如果再加上上述因素的影响以及采 用不当的电测井方法(如淡水钻井液用双侧向测井,盐水钻井液用感应测井),就可能形成识别更困难的低阻 油层。 上述低幅度油藏的油、水层电测井对比度与十余年前勘探的中—较大型油藏比较明显减小, 再采用常规测井与解释方法识别与评价这种低对比度油层已经 十分困难。 为此,中国石油提出了“大力应用先进适用的测井新技术, 强化油公司多学科一体化相结合的测井油气层精细评价方法” 工作思路,即:针对具体勘探中国石油低阻油层岩石物理研究与 测井识别评价技术进展 李国欣1 欧阳健2 周灿灿2 刘国强1 (1中国石油勘探与生产公司,北京100011;2中国石油勘探开发研究院,北京100083) 摘 要:自1998年至今,中国石油组织以渤海湾地区为代表的中浅层低阻油层的岩石物理研究与解释技术攻关,已取得了比较突出的成果,总结了较成熟的技术:低阻油层分布的油藏地质条件;粘土附加导电性质-粘土的电化学束缚水岩石物理实验与研究;盐水钻井液与淡水钻井液侵入不同饱和度油层的双侧向、双感应等电测井的数值分析与时间推移测井研究;相应的低阻油层的识别与评价解释方法等,并在渤海湾与西部皆获得较大的地质成果。 关键词:低幅度圈闭;低阻油层;粘土附加导电与电化学束缚水;钻井液侵入;电测井响应;测井识别油层;测井评价油层 中图分类号:P631.8 文献标识码:A 第一作者简介: 李国欣,男,高级工程师,1995年毕业于石油大学(华东)勘探系测井专业,2005年获中国石油大学(华东)矿产普查 与勘探专业硕士学位,现任中国石油勘探与生产分公司工程技术与监督处副处长。 收稿日期:2005-11-18;修改日期:2006-03-27 勘探技术 E X P L O R A T I O N T E C H N I Q U E S China Petroleum Exploration No.2 200643

西南石油大学油层物理考研《油层物理CAI课件》练习检测题目

西南石油大学油层物理考研《油层物理CAI课件》练习检测题 目 9年第号 1。2.3.4.5.6.7. 储层流体的物理性质 天然气有哪些分类?它是如何分类的?代表天然气成分的一般方法是什么?压缩因子z的物理意义是什么? 如何确定多组分物质的表观临界压力和表观临界温度?天然气的体积系数是多少?天然气的可压缩性是多少?什么是泡点和露点?地层油的饱和压力是多少?如何定义 地层油的溶解油气比?试分析它与天然气在原油中溶解度的区别和联系。 8。一个带刻度的活塞气缸配有45000cm3(在10325帕,00摄氏度时)。当温度和压力从 03 变化到地层条件(17.8兆帕,71C)时,测量体积为265厘米。气体压缩系数是多少?9.当天然气的相对密度为0.743,局部地层压力为13.6兆帕,地层温度为93.30℃时,计算天然气的压缩系数。 10。天然气成分分析结果见表1-4。地层压力为8.3兆帕,地层温度为320℃表1-4由CH4 C2H6 C3H8 IC4H10Mol组成,分为0.902 0.045 0.031 0.021 (1),并得到天然气的压缩系数。(2)计算天然气的体积系数;(3)尝试将地下10000m3天然气所占的体积转换;

11。画出油层的烃相状态,在图上标出纯油层、饱和油层、凝析气藏和气藏的位置,注意压力和温度的范围 12。什么是一次脱气和多次脱气?一次脱气和多次脱气的区别和联系是什么?13.第一油层温度为750℃,饱和压力Pb=18MPa,饱和压力下溶解汽油比Rob=120 m3/m3当压力降至15兆帕时,气体已经分离,气体的相对密度为0.7,r为115。m3/m3,Pb=1.25,两相的体积系数是多少?40.地层水的分析结果如下。试着计算它的水类型。1-10钠+镁+钙+氯-硫酸-HCO 3-4952 838 620 10402 961 187 14。定性绘制天然气的体积系数Bg、压缩系数Cg和粘度系数Pg如下图所示,以及温度的变化规律 15。试画出原油体积系数B0、两相体积系数U、压缩系数Co和粘度μ0随压力和温度的定性变化规律如下(如果有饱和压力,应该注意) 16。定性图显示了不同温度下天然气在原油中溶解度随压力的变化规律。17.利用物质平衡原理,推导出以下条件下的储层储量计算公式。 油藏的原始状态是溶解气驱油藏,没有气顶和边水。经过一段时间的开发,地层压力降至饱和压力以下,形成二次气顶,但储层的孔隙体积不变,如图7所示。 图7开发前后储层流体状态变化示意图 集:原始储油量为Ni (S?M3) 累积石油产量为Np (S?M3)溶解气油比?M3/米)累计平均生产气

油层物理学最全习题集

第一节天然气的高压物理性质 一、名词解释。 1.天然气视分子量(gas apparent molecular weight): (gas relative density ): 2.天然气的相对密度g 3.天然气的压缩因子Z(gas compressibility factor): 4.对应状态原理(correlation state principle) : 5.天然气压缩系数Cg(gas compressive coefficient): 6.天然气体积系数Bg(gas formation volume factor): 二.判断题。 1.体系压力愈高,则天然气体积系数愈小。()2.烃类体系温度愈高,则天然气压缩因子愈小。()3.体系压力越大,天然气等温压缩率越大。()4.当二者组分相似,分子量相近时,天然气的粘度增加。()5.压力不变时,随着温度的增加,天然气的粘度增加。()6.天然气水合物形成的有利条件是低温低压。()7.温度不变时,压力增加,天然气体积系数减小。()8.温度不变时,压力增加,天然气分子量变大。()9. 当压缩因子为1时,实际气体则成为理想气体。()三.选择题。

1.理想气体的压缩系数与下列因素有关 A.压力 B.温度 C.体积 D.组成( ) 2.在相同温度下,随着压力的增加,天然气压缩因子在低压区间将在高压区间将 A.上升,上升 B.上升,下降 C.下降,上升 D.下降,下降( ) 3.对于单组分烃,在相同温度下,若C原子数愈少,则其饱和蒸气压愈其 挥发性愈 A.大,强 B.小,弱 C.小,强 D.大,弱( ) 4.地层中天然气的密度地面天然气的密度。 A.小于 B.等于 C.大于 D.视情况定( ) 5.通常用来计算天然气体积系数的公式为 A.Bg=Cg(273+t)/293P B.Bg=V 地下/ V 地面 C.Bg=Z(273+t)/293P D.Bg= V地面/ V地下( ) 6.天然气压缩因子Z>1说明天然气比理想气体压缩,Z<1说明天然气比理想气体。 A.易于,难于 B.易于,易于 C.难于,难于 D.难于,易于( ) 7.两种天然气A和B,在相同的P-T条件下,A比B更易于压缩,则 C gA C gA , ,Z A Z B A.大于,大于 B.大于,小于 C.小于,大于 D.小于,小于( )四.问答题。

中国石油大学(华东)油层物理课后题问题详解

简要说明为什么油水过渡带比油气过渡带宽?为什么油越稠,油水过渡带越 宽? 答:过渡带的高度取决于最细的毛细管中的油(或水)柱的上升高度。由于 油藏中的油气界面张力受温度、压力和油中溶解气的影响,油气界面张力很 小,故毛管力很小,油气过渡带高度就很小。因为油水界面张力大于油气界 面张力,故油水过渡带的毛管力比油气过渡带的大,而且水油的密度差小于 油的密度,所以油水过渡带比油气过渡带宽,且油越稠,水油密度差越小, 油水过渡带越宽 四、简答题 1、简要说明油水过渡带含水饱和度的变化规律,并说明为什么油越稠油水过渡带越宽? 由于地层中孔隙毛管的直径大小是不一样的,因此油水界面不是平面,而是一个过渡带。从地层底层到顶层,油水的分布一般为:纯水区——油水过渡区——纯油区。由下而上,含水饱和度逐渐降低。 由式:,在PcR 一定时,油水的密度差越小,油水的过渡带将越宽。油越稠,油水密度 差越小,所以油越稠,油水过渡带越宽。 来源于骄者拽鹏 习题1 1.将气体混合物的质量组成换算为物质的量的组成。气体混合物的质量组成如下: %404-CH ,%1062-H C ,%1583-H C ,%25104-H C ,%10105-H C 。 解:按照理想气体计算: 2.已知液体混合物的质量组成:%.55%,35%,1012510483---H C H C H C 将此液体混合物的质量组成换算为物质的量的组成。

解: 3.已知地面条件下天然气各组分的体积组成:%23.964-CH ,%85.162-H C , %83.083-H C ,%41.0104-H C , %50.02-CO ,%18.02-S H 。若地层压力为15MPa , 地层温度为50C O 。求该天然气的以下参数:(1)视相对分子质量;(2)相对密度;(3)压缩因子;(4)地下密度;(5)体积系数;(6)等温压缩系数;(7)粘度;(8)若日产气为104m 3,求其地下体积。 解: (1)视相对分子质量 836.16)(==∑i i g M y M (2)相对密度 580552029 836 16..M M a g g == = γ (3)压缩因子

重磅信息!!西南石油大学油层物理复试试习题!!

1-1 何谓采油指数的物理意义?如何获取?影响单相渗流和油气两相渗流采油指数的主要因 素有何异同? 1-2 已知A井位于面积4.5×104m2的正方形泄流区域中心,井眼半径r w =0.1m,根据高压物性资料 B O =1.15,μ O 为4mPa.s;由压力恢复试井资料获得S=3。试根据下表中测试资料绘制IPR曲线, 并求采油指数J O 及油层参数Kh。 1-3 0, 1-4 1-5 , 1-6 v )。 1-7 80m3/d,1-8 1-10 p =6.4mm, 、20 1-15 、0.65和℃/100m。 4-1 %;产液指数 0.6;油相对密度0.86;气体偏差系数0.86。设计和选择完整的潜油电泵系统。 4-2 设计潜油电泵时为什么要进行粘度校正? 4-3 潜油电泵井中,为什么井液必须通过电机? 4-4 潜油电泵井中,为什么采用高效率的井下分离器更加优越? 4-5 设计和选择螺杆泵系统,已知条件与习题1相同。 4-6 试述螺杆泵的采油装置、采油原理和特点。 4-7 设计和选择完整的水力射流泵系统,已知条件与习题1相同。

下列计算题已知基本数据如下: 油井数据:垂直井,井距300m×300m,井深2000m;油管内、外径分别为Ф62mm和Ф73mm,套管内、外径分别为Ф121.36mm和Ф139.7mm;射孔密度16孔/m,孔眼直径10mm。 地层数据:上覆层岩石平均密度2300kg/m3,地层压力系数1.0,岩石弹性模量20000MPa、泊松比0.20,岩石抗张强度2.5MPa,地层温度70°C,孔隙弹性常数取1.0;产层有效 厚度15m,储层渗透率2×10-3μm2,孔隙度12%;原油饱和度60%,压缩系数1.7×10-2压裂液性能:牛顿流体密度1020kg/m3,粘度80mPa.s,减阻率60%;初滤失系数5×10-4m3/m2, 压力校正后造壁性滤失系数8×10-4m/m in。 支撑剂性能:φ0.45~0.9mm宜兴陶粒,颗粒密度2800 kg/m3,砂堆孔隙度35%。 生产限制条件:生产时井底流动压力10MPa,最大排量3.0m3/min,最大砂浓度720 kg/m3。6-1 根据低渗透储层中水力压裂泵压变化典型示意曲线说明地层破裂、裂缝延伸和闭合特征。 6-2 6-3 6-10 6-11 6-12 6-15 取

油层物理(第二册)课后习题答案

第一章 储层岩石的物理特性 24、下图1-1为两岩样的粒度组成累积分布曲线,请画出与之对应的粒度组成分布曲线,标明坐标并对曲线加以定性分析。 Log d i W Wi 图1-1 两岩样的粒度组成累积分布曲线 答:粒度组成分布曲线表示了各种粒径的颗粒所占的百分数,可用它来确定任一粒级在岩石中的含量。曲线尖峰越高,说明该岩石以某一粒径颗粒为主,即岩石粒度组成越均匀;曲线尖峰越靠右,说明岩石颗粒越粗。一般储油砂岩颗粒的大小均在1~之间。 粒度组成累积分布曲线也能较直观地表示出岩石粒度组成的均匀程度。上升段直线越陡,则说明岩石越均匀。该曲线最大的用处是可以根据曲线上的一些特征点来求得不同粒度属性的粒度参数,进而可定量描述岩石粒度组成的均匀性。 曲线A 基本成直线型,说明每种直径的颗粒相互持平,岩石颗粒分布不均匀;曲线B 上升段直线叫陡,则可看出曲线B 所代表的岩石颗粒分布较均匀。 30、 孔隙度的一般变化范围是多少常用测定孔隙度的方法有哪些影响孔隙度 大小的因素有哪些 答:1)根据我国各油气田的统计资料,实际储油气层储集岩的孔隙度范围大致为:致密砂岩孔隙度自<1%~10%;致密碳酸盐岩孔隙度自<1%~5%;中等砂岩孔隙度自10%~20%;中等碳酸盐岩孔隙度自5%~10%;好的砂岩孔隙度自20%~35%;好的碳酸盐岩孔隙度自10%~20%。 3)岩石孔隙度的测定方法有实验室内直接测定法和以各种测井方法为基础的间接测定法两类。间接测定法影响因素多,误差较大。实验室内通过常规岩心分析法可以较精确地测定岩心的孔隙度。 # 4)对于一般的碎屑岩 (如砂岩),由于它是由母岩经破碎、搬运、胶结和压实而成,因此碎屑颗粒的矿物成分、排列方式、分选程度、胶结物类型和数量以

中国石油大学油层物理第二阶段在线作业

中国石油大学油层物理第二阶段在线作业 第1题??产生相态转化的内因是—— 您的答案:A 题目分数:0.5 此题得分:0.5 批注:相态转化的原因 第2题下列关于纯组分和双组分P-T相图描述不正确的是—— 您的答案:D 题目分数:0.5 此题得分:0.5 批注:纯组分和双组分P-T相图特征 第3题下列叙述中错误的是—— 您的答案:D 题目分数:0.5 此题得分:0.5 批注:泡点、露点、临界点等基本概念 第4题下列关于典型油气藏气油比、地面油密度等性质的描述中错误的是—— 您的答案:D 题目分数:0.5 此题得分:0.5 批注:典型油气藏相图特征 第5题下列关于油气分离的叙述中错误的是—— 您的答案:D 题目分数:0.5 此题得分:0.5 批注:脱气方式 第6题下列不属于影响原油高压物性的因素有—— 您的答案:D 题目分数:0.5 此题得分:0.5 批注:影响原油高压物性的参数 第7题地下原油采到地面时,原油体积收缩,体积收缩程度大者为高收缩率原油,体积收缩程度小者为低收缩率原油,下列关于两者的叙述中不正确的是—— 您的答案:B

题目分数:0.5 此题得分:0.5 批注:低收缩原油与高收缩原油比较 第8题下列叙述中错误的是—— 您的答案:C 题目分数:0.5 此题得分:0.5 批注:原始溶解汽油比、饱和压力、原油体积系数、两相体积系数等基本概念 第9题石油与天然气储层主要为—— 您的答案:A 题目分数:0.5 此题得分:0.5 批注:储层岩性 第10题下列关于岩石孔隙度的说法中错误的是—— 您的答案:D 题目分数:0.5 此题得分:0.5 批注:岩石孔隙度 第11题下列关于岩石渗透率的说法中错误的是—— 您的答案:D 题目分数:0.5 此题得分:0.5 批注:岩石渗透率 第12题下列关于岩石孔隙类型按照其大小分类的说法中不正确的是—— 您的答案:D 题目分数:0.5 此题得分:0.5 批注:岩石孔隙按大小分类 第13题下列关于饱和度的叙述中错误的是—— 您的答案:B 题目分数:0.5 此题得分:0.5 批注:饱和度 第14题下列关于地层水的叙述中错误的是—— 您的答案:D 题目分数:0.5 此题得分:0.5

低阻油层成因机理及测井评价方法综述

低阻油层成因机理及测井评价方法综述 李彬 (中国地质大学(武汉)资源学院石油与天然气工程,湖北,武汉430074) 摘要:随着油气田开发工作的不断深入,寻找油气田难度日益增加,低阻油层目前已成为我国石油勘探开发领域中最具潜力的研究对象之一。本文主要从低阻油层的特征、成因分析入手,开展了低阻油层测井识别方法定性和定量方面的研究,主要介绍了常规的低阻油气层识别方法,并且对低阻油层饱和度的定量计算模型进行了详细的介绍。对该类储层的研究以及勘探和开发具有重大的意义。 关键词低阻油层,成因机理,识别方法,饱和度定量评价模型 0 引言 随着油田勘探和开发的不断深入,泥质砂岩储层中勘探开发目标已经由原来简单的高幅度构造油气藏逐渐转向低孔低渗、低电阻率、复杂岩性和复杂储集空间等复杂油气藏,而低阻油气藏是其中最具潜力的主要研究对象之一。所谓的低阻油层可以认为是油气层的电阻率低于邻近水层或者泥岩层的电阻率,或者虽然高于两者,但是油气层的电阻率比通常所说的油气层的电阻率的范围要低,属于低阻油层[2]。由于低电阻率油层形成原因多种多样,测井响应关系也很复杂,故测井识别方法较常规油层来说,存在很大的区别。低电阻率储层在常规测井资料上表现为其电阻率值低,或与水层差别不大,造成应用测井曲线区分油水层困难。目前,国内外关于低阻油层的成因机理和评价技术方面取得了可喜的成果,将低阻油层成因机理和测井评价技术进行系统化、综合化的分析研究具有重要意义。 1.低阻油层的成因机理[1] 做好低阻油层评价工作的基础就是正确认识其形成机理。国内外关于低阻油层形成机理成果丰富,这里对其进行归纳和梳理,见表1。 除了表1中所列的常见低阻成因以外,原油性质(密度、粘度及流动性等)、油水系统、含有饱和度和测井仪器(电极距大小)等也会使油层电阻率降低,产生低阻油层。 另外,低阻油层的形成不仅有其微观的岩石物理机理,岩石物理成因揭示了低阻油气层的本质,地质条件的特殊性是低阻油气层岩石物理成因的基础。因此研究岩石物理成因与地质背景之间的关系,将会有助于低阻油气层的识别评价与预测。地质因素主要通过地质构造作用、沉积环境与沉积相带作用和成岩作用对低阻油层的形成产生影响,见表2。 由于低阻油层往往是多种因素共同作用所致,因此开展低阻油层评价时,应从上述一般机理出发,结合研究区实际开展低阻具体成因机理和测井评价技术的针对性研究。

西南石油大学油层物理习题答案

第一章 储层岩石的物理特性 24、下图1-1为两岩样的粒度组成累积分布曲线,请画出与之对应的粒度组成分布曲线,标明坐标并对曲线加以定性分析。 ∑Log d i W Wi 图1-1 两岩样的粒度组成累积分布曲线 答:粒度组成分布曲线表示了各种粒径的颗粒所占的百分数,可用它来确定任一粒级在岩石中的含量。曲线尖峰越高,说明该岩石以某一粒径颗粒为主,即岩石粒度组成越均匀;曲线尖峰越靠右,说明岩石颗粒越粗。一般储油砂岩颗粒的大小均在1~0.01mm 之间。 粒度组成累积分布曲线也能较直观地表示出岩石粒度组成的均匀程度。上升段直线越陡,则说明岩石越均匀。该曲线最大的用处是可以根据曲线上的一些特征点来求得不同粒度属性的粒度参数,进而可定量描述岩石粒度组成的均匀性。 曲线A 基本成直线型,说明每种直径的颗粒相互持平,岩石颗粒分布不均匀;曲线B 上升段直线叫陡,则可看出曲线B 所代表的岩石颗粒分布较均匀。 30、度的一般变化范围是多少,Φa 、Φe 、Φf 的关系怎样?常用测定孔隙度的方 法有哪些?影响孔隙度大小的因素有哪些? 答:1)根据我国各油气田的统计资料,实际储油气层储集岩的孔隙度范围大致为:致密砂岩孔隙度自<1%~10%;致密碳酸盐岩孔隙度自<1%~5%;中等砂岩孔隙度自10%~20%;中等碳酸盐岩孔隙度自5%~10%;好的砂岩孔隙度自20%~35%;好的碳酸盐岩孔隙度自10%~20%。 2)由绝对孔隙度a φ、有效孔隙度e φ及流动孔隙度ff φ的定义可知:它们之间的关系应该是a φ>e φ>ff φ。 3)岩石孔隙度的测定方法有实验室内直接测定法和以各种测井方法为基础的间接测定法两类。间接测定法影响因素多,误差较大。实验室内通过常规岩心

油层物理习题1

一、名词解释题 1.粒度组成:岩石各种大小不同颗粒的含量。 2.不均匀系数(n):n=d60/d10,式中:d60——在颗粒累积分布曲线上颗粒累积重 量百分数为60%的颗粒直径;d10———在颗粒累积分布曲线上颗粒累积重量百分 数为10%的颗粒直径。 3.粘土:直径小于0.01的颗粒占50%以上的细粒碎屑。 4.胶结类型:胶结物在岩石中的分布状况及与碎屑颗粒的接触关系。 5.岩石的比面(S):单位体积岩石内颗粒的总表面积或孔隙总的内表面积。 6.岩石的孔隙度(φ):岩石中孔隙体积与岩石总体积的比值。 7.岩石的绝对孔隙度(φa):岩石的总孔隙体积与岩石外表体积之比。 8.岩石的有效孔隙度(φe):岩石中有效孔隙体积与岩石外表体积之比。 9.岩石的流动孔隙度(φf):在含油岩石中,能在其内流动的孔隙体积与岩石外表体积之比。 10.岩石的压缩系数(C f):C f=ΔV p/V f*1/ΔP,C f是指油层压力每降低一个大气压时,单位体积岩石内孔隙体积的变化值。 11.油层综合弹性系数(C):C=C f+Φ C l;C=C f+Φ(C o S o+C w S w) 当油层压力降低或升高单位压力时,单位体积油层内,由于岩石颗粒的变形,孔隙体积的缩小或增大,液体体积的膨胀或压缩,所排出或吸入的油体积或水体积。 12.岩石的渗透率(K):K=QμL/A(P1-P2)岩石让流体通过的能力称为渗透性,渗透性的大小用渗透率表示。Q=K*A/μ*ΔP/L 13.达西定律:单位时间通过岩芯的流体体积与岩芯两端压差及岩芯横截面积成正比例,与岩芯长度、流体粘度成反比,比例系数及岩石的渗透率长。 14.“泊积叶”定律:Q=πr4(P1-P2)/8μL 15.迂回度(Υ):τ=L e/L,式中:L e—流体通过岩石孔隙实际走过的长度 L—岩 石外表长度 16.岩石的含油饱和度:S o=V o/V p 17.岩石的束缚水饱和度(S wi):存在于砂粒表面和砂粒接触角隅以及微毛管孔道 中等处不流动水的饱和度。 18.天然气的摩尔组成(N i):Y i=N i/ Σ式中:N i—组分的摩尔数,n—气体组分数 19.天然气的分子量(M):M=Σn(Y i M i)式中:Mi——组份i的分子量,n——组成数,Y i——天然气各组分的摩尔组成。20.天然气的比重(γ):γ=ρg/ρa式中:ρg—天然气的密度;ρa—空气的密度。 21.天然气的压缩因子(Z):天然气与理想气体之间的偏差值。 22.天然气的体积系数(B g):B g=V g(油气藏条件)/V o(标准状况下) 23.天然气的压缩系数(C g): C g=-1/V(V/P)T当压力每变化一个单位时, 气体体积的变化率。 24.流体的粘度:流体在流动时由于内部 摩擦而引起的阻力 25..接触分离:分离过程中分出的气相始 终与液相接触,系统组成不变,气、液两 相平衡,到分离完时才排出气。 26.多级分离:降压过程中,每一级脱出 的气定压排走后,液相继续下一级脱气, 油气来不及建立热力学平衡,系统组成不 断改变。 27.地层油溶解油气比(R s):单位体积地 面原油在地层温度和压力下所溶解的天 然气的标准体积。 28.天然气在石油中的平均溶解系数 (α):当压力增加一个单位时,单位体 积地面油所溶解的气量。α =(R s2-R s1)/(P2-P1) 29.地层油的体积系数(B0):B0=V F/V s地 层油与它在地面标准状况下脱气后体积 的比值。 30.地层油两相体积系数(B t):当地层压 力低于饱和压力时,在某一压力下,地层 油和释放出气的总体积与它在地面条件 下脱气油体积的比值。 31.地层油的压缩系数(C o): C o=-1/V F(V/P)T定温下单位体积地层油在 压力改变一个单位时体积变化率。 32.地层油的饱和压力(Pb):油藏中开始 出现第一批气泡时的压力。 33.地层油的比重(d204):在20o C下的原油 密度与4o C下水的密度之比。 34.地层油的析蜡温度:原油降温时,开 始有了蜡结晶析出的温度。 35.比界面能:σ=R/S式中:R——自由 界面能,S——界面层的面积,单位面积 界面上所具有的自由界面能。 36.选择性润湿:当固体表面有两种流体 存在,某种流体自发地驱开另一种流体的 现象。 37.斑状润湿:同一岩样表面上由于矿物 组成不同表现出不同的润湿性。 38.混合润湿:同一孔道中不同位置的润 湿不同,在小孔隙的砂粒接触处常是亲水 的,而在大孔隙的砂粒表面常是亲油的。 39.毛细现象:湿相流体在毛管中的上升 现象。 40.毛管力:毛管中平衡弯液面两侧非湿 相和湿相压力差的一种附加压力。 41.球面上的毛管压力P cs=2σ/R=2σcos θ/r 42.阀压(P r):非湿相流体进入已饱和湿 相流体的岩样,驱替开始时的起始压力。 43.饱和度中值压力(P50c):驱替P c曲线 上饱和度为50%时对应的P c值。 44.最小湿相饱和度(S w)min:驱替压力达 到最大时,未被非湿相充满的孔隙体积百 分数。 45.驱替:非湿相驱湿相的过程。 46.吸吮:湿相自动驱开非湿相的过程。 47.有效渗透率:当多相共存时岩石对每 一相流体的通过能力。 48.相对渗透率:每相流体的有效渗透率 与岩石绝对渗透率的比值。 49.产水率(f w):f w=Q w/(Q w+Q0),是产水量 与产液量的比值。 50.末端效应:两相流动时,在岩样末端, 由于毛管孔道间断引起的湿相饱和度富 积和见水滞后的现象。 51、油层物理:是研究储层岩石、岩石 中的流体(油、气、水)以及流体在岩石 微小孔道中渗流机理的一门学科。 52、水力沉降法:是基于大小不同的颗粒 在粘性液体沉降速度不同进行分离的原 理。 53、粒度中值:在累计分布曲线上相应 累计重量百分数为50%的颗粒直径。 54、分选系数:代表碎屑物质在沉积过 程中的分选的好坏。 55、孔吼比:孔隙与喉道直径的比值。 56、孔隙配位数:每个孔道所连通喉道 数。 57、孔隙迂曲度:用以描述孔隙弯曲程 度的一个参数。 58、比热:把一克岩石的温度生高一度 所需的热量叫做比热容量,简称比热。 59、泡点:是在温度一定的情况下,开 始从液相中分离出第一批气泡的温度。 60、露点:是温度一定是开始从气相中 凝结出第一批液滴的压力。 61、天然气:是指在不同的地质条件下 自然形成、运移,并以一定的压力储集在 地层中的气体。 62、地层有的密度:单位体积地层油的 质量。 63、原油的凝固点:是指原油由能流动 到不能流动的转折点。 64、界面:截面是非混溶两相流体之间 的接触面。 65、润湿:是指流体在界面张力的作用 下沿岩石表面流散的现象。 66、不均匀系数:指累积分布曲线上某两 个重量百分数所代表的颗粒直径之比值。 67、孔吼比:孔隙与吼道直径的比值。 68、岩石的绝对孔隙度:指岩石的总孔隙 体积V a与岩石外表体积V b之比。 69、交接类型:胶结物在岩石中的分布状 况以及它们与碎屑颗粒的接触关系。 70、临界凝析温度:当体系温度高于最高 温度C T时,无论加多大的压力,体系也不 能液化,此温度称为临界凝析温度。 71、油气分离:伴随着压力降低而出现的 原油脱气现象。 72、天然气等温压缩系数:在等温条件下, 天然气随压力变化的体积变化率。 73、矿化度:地层水中含盐量的多少,代 表矿化度的浓度。 74、润湿性:当存在两种非混相流体时, 其中某一相流体沿固体表面延展或附着 的倾向性。 75、接触角:过气液固三相交点对液滴表 面所做切线与液固界面所夹的角。 76、附着功:将单位面积固-液界面在第 三相中拉开所做之功。 77、润湿反转:我们把固体表面的亲水性 和亲油性的相互转化叫做润湿反转。 78、部分润湿:也称斑状润湿,是指油湿 或水湿表面无特定位置。 79、静润湿滞后:油、水与固体表面接触 的先后次序不同时所产生的滞后现象。 80、动润湿滞后:在水驱油或油驱水过程 中,当三相周界沿固体表面移动时,因移 动的延缓而使润湿角发生变化的现象叫 动润湿滞后。 81、拉普拉斯方程: ) 1 1 ( 2 1 R R p c + =σ 82、相渗透率:多相流体共存和流动时, 其中某一相流体在岩石中的通过能力大 小。 83、三次采油:针对二次采油未能采出的 残余油和剩留油,采用向地层注入其他驱 油工作剂或引入其他能量的方法。 84、阻力系数:是指在有油存在的多孔介 质中,水的流度与聚合物溶液的流度只 比。 二、综合题和计算题答案 1、试论述粘土遇滤水膨胀原因和消除的 方法。 答:因粘土中含有蒙脱石等遇水易膨胀的 矿物。蒙托石晶层是分子间作用力联结, 其联结弱,水分子易进入层间引起膨胀。 此外蒙托石表面呈负电性,易吸附阳离子 形成水化层。粘土膨胀性还和水的性质有 关,水中电解质浓度增加,膨胀性减弱, 粘土在酸性水中解离,晶层表面带正电就 不会吸附阳离子形成水化层,因此可以通 过注盐水、注酸水(需有防腐措施)、注 聚合物等方式消除粘土的膨胀。 2、设某断块砂岩体积为14.4*107立方米, 孔隙度为20%,地层油的压缩系数 C o=1*10-4/兆帕,水的压缩系数C o=4*10-4/ 兆帕,砂岩的压缩系数C f=1*10-4/兆帕(以 岩石体积为基础),油层压力20.0兆帕, 饱和压力19.0兆帕,束缚水饱和度25%, 原油比重为γo=0.86,体积系数B o=1.2, 向这个断块油层弹性能量驱油,可以采出 多少油? C=C f+Ф (C o S o+C w S w)=1*10-4+0.2[(1-25%)*10*10-4+ 25%*4*10-4]=2.7*10-4(1/Mp a) 地层油:V o=C*Δ p*V f=2.7*10-4(20-19)*14.4*107=3.89*10 4 m3 地面油: G o=V o*V o/B o=3.89*104*0.86/1.2=2.79*104 T 3、为何说岩石的绝对渗透率是岩石本身 固有的属性? 答:岩石本身固有的孔隙结构,其让流 体通过的能力是一定的。此外外界条件如 流体粘度压差等到改变岩石的绝对渗透 率是不变的。 4、用空气测定岩心渗透率,岩心直径 d=1.9cm,L=2.54cm,空气在常温下的粘 度μa=0.0183毫帕.秒,岩心入口处的压 力P1=1500毫米汞柱,出口压力P2=750 毫米汞柱,通过岩心的空气流量在标准情 况下(常温,大气压)为Q o=35厘米/秒, 求所测岩心的渗透率为若干? 答:K=2ρo Q oμ L/A(P21-P22)=2*1*35*0.0183*2.54/{3.14 *1.92 /4[(1500/760)-(750/760)]} =0.393D 5、试论述岩石的渗透率具有面积因次。 答:(1)、K=QμL/(FΔ P)=L3/T/F*T/L2L2/(L2*FL2),可见K的因 次为面积因次(2)、K=Фr2/8由数也可看 出具有面积因次。(3)、岩石中孔道截面 积越大,K的数值就越大。 6、如何根据孔隙大小分布曲线判断孔隙 的均匀程度和渗透率的好坏? 答:孔隙大小分布曲线尖峰越高表示孔隙 越均匀,若曲线尖峰越向右移表示渗透率 越高。 7、试论述油层综合弹性系数的物理意 义? 答:当油层压力改变0.1MPa时,单位体 积岩石中孔隙和液体总的体积变化。它代 表岩石和流体弹性的综合影响,是考虑地 层中弹性储量和弹性能量的重要参数。 8、用同一块岩心测定岩石含油、水、气 饱和度,岩石渗透率,岩石的孔隙度,岩 石的比面和岩石的碳酸盐含量,其先后顺 序应如何安排? 答:顺序:(1)岩石含油、水、气饱和度 (S0、S w、S g);(2)岩石孔隙度(Ф);(3) 岩石渗透率(K);(4)岩的比面;(S比); (5)岩石的碳酸盐含量。 9、写出渗透率(K)、孔道半径(r)、孔 隙度(Ф)和比面(S)之间的函数表达 式。并指明适用范围。

低电阻油层评价

低电阻率储层特征测井响应分析 在读电测曲线时,我们常常根据电阻率的高低来判断油水层,甚至产生了一些定量化的模式,但是现实往往是很残酷的,就在我们一味地追求高电阻率是油层的时候,许多低阻油层与我们擦肩而过了,随着剩余油越来越少,怎样寻找那些被我们忽视的油层可能比用昂贵的成本开发次经济油藏更现实一些。 “最近我这有口井,补开一个低阻层后产量由3吨升至20多吨,使我对低阻油层有了重新认识,这是一个很大的潜力点啊。”这是一位果友说的。那么什么因素导致了油层的低阻性质呢? 综合国内外学者的研究,有以下因素可导致低电阻率油层的形成: 1)高-极高地层水矿化度刘福利等《艾丹油田油层低阻机理及解释方法研究》一文对此类油藏做出了研究总结。这类地层往往是泥质含量较小的砂岩~粉砂岩地层,其特点是由于高矿化度地层水导致地层电阻率相当低,有时比周围泥岩的电阻率还要低,但电阻率指数仍很大,一般大于4。这类低电阻率层仍可采用Archie公式计算含油饱含度,但对油层含油饱和度的下限要做细致分析。 2)围岩影响围岩的影响可引起低电阻率表现的油层,这种类型的低阻油层测井响应特征主要是受上下围岩的影响,当油层较薄,油层的厚度小于测井仪器的纵向分辨率时,电法测井响应值就会受周围围岩的影响从而表现出低电阻率。 3)高粘土含量谢然红等《低电阻率油气层测井解释方法》提出在泥质砂岩地层,泥质的附加导电性表现十分突出,成为引起电阻率下降的主导因素,其降低的幅度随着地层水矿化度的减小而增加。当泥质含量足够多且构成产状连续分布时,可转化为微孔隙发育类的低电阻率油气层。其电阻率下降的数值取决于粘土的含量和阳离子交换能力。低电阻率油层中,粘土多以蒙脱石和伊利石或伊蒙混型粘土为主。粘土分布常常呈薄膜状,充填状和桥塞的形式构成产状的连续分布,造成微孔隙发育。 4)高束缚水含量曾文冲在《低电阻率油气层的类型、成因及评价方法》中提出,高束缚水含量油气层主要是由于岩石细粒成分(粉砂)增多和(或)粘土矿物的充填富集,导致地层中微孔隙十分发育,微孔隙和渗流孔隙并存。显然微孔隙发育的地层,束缚水含量明显增大,再加上地层水矿化度的影响,其地层电阻率值可能极低,造成油水层解释困难。另外非均质性形成复杂的孔隙系统,由于微孔隙与大孔隙分布不均成为双组孔隙系统。复杂的孔隙系统由于钻井液侵入、高束缚水而引起测井电阻率低,而大孔隙部分可能有高的含油饱和度。 5)粘土附加导电性在电场的作用下,粘土颗粒表面吸附的阳离子与岩石中溶液的其他水合离子交换位置,引起导电的现象称为粘土矿物的阳离子交换。由粘土矿物的阳离子交换产生的导电性称为粘土矿物的附加导电性,粘土附加导电性是造成低阻油层现象的主要因素之一(曾文冲《油气藏储集层测井评价技术》)。在高地层水矿化度的情况下,即使阳离子交换能力为中上的粘土对地层电阻率的影响也十分有限,此时的附加导电性可忽略不计;在淡地层水背景下,当砂岩富含泥质时,由于地层水淡,泥质附加导电性上升,成为造成油气层低阻的主要因素,其电阻率降低的幅度随着地层水矿化度的减小而增加。当泥质含量足够多且构成产状连续分布时,该类低电阻率油气层转化形成复合成因的低阻油气层。其电阻率下降的数值取决于粘土含量、分布形式和阳离子交换能力(孙建孟等《低阻油气层评价技术》)。6)岩石的润湿性从岩石的润湿性来看,低电阻率油气层普遍具有亲水性或偏亲水性混和润湿的特点,这一特点通常与储集层中所含粘土矿物伊利石和蒙脱石具有较强的吸水性有关。肖亮在《国外测井技术》一文中说,当岩石骨架为强润湿性时,就会吸附大量的水分子,

油层物理期末复习2017

油层物理复习重点 一、名词解释:7个,21分, 二、按题意完成:5个,42分, 三、计算题:3个,37分,4-5分8-9分20几分(多步完成,按步给分) 第一章 1.粒度组成概念,主要分析方法,粒度曲线的用途 2.比面概念,物理意义 3.空隙分类(大小,连通性,有效性;毛细管空隙,超毛细管空隙,微毛细管空隙), 孔隙度概念(绝对孔隙度,有效孔隙度,流动孔隙度,连通孔隙度的概念与区别), 孔隙度的测定(给定参数会计算,不要求测定的具体步骤) 4.岩石压缩系数及其含义,地层综合弹性压缩系数,弹性驱油量的计算 5.流体饱和度的概念(落实到具体的物质,油、水、气;初始含油、水、气饱和度,残余流体饱和度的概念,束缚水饱和度) 饱和度测定(各种饱和度,会根据给定参数计算) 7.达西定律,及达西公式的物理意义,岩石绝对渗透率感念,液测、气测渗透率的计算方法,液测气测渗透率与岩石绝对渗透率的关系,根据达西定律测定岩石渗透率要满足的三个测定条件,气体滑脱效应对气测渗透率的影响,及影响滑脱效应的因素。 8.胶结概念与类型,

粘土矿物:水敏,酸敏,速敏等,会判断具体的矿物如蒙脱石,高岭石,绿泥石 第二章 1.烃类体系P-T相图,划分相区,临界点,临界凝析温度,临界凝析压力,露点线,泡点线,等液量线,等温反凝析区等术语,露点,泡点,露点压力和泡点压力概念,等温反凝析概念,反凝析作用,对凝析气藏开发的影响,用相图判断油气藏类型。 (露点概念:气相体系生出第一滴液滴时的温度压力点;露点压力:气相体系生出第一滴液滴时的压力) 2.油气分离的两种方式,特点及其结果的差异,以及产生差异的原因,天然气分子量概念,天然气在原油中的溶解规律 3.油气高压物性参数的概念,高压物性参数随压力的变化关系,(肯定会考曲线;不考随温度的变化) 4.平衡常数概念(哪两个之间的平衡关系,) 相平衡中的一些平衡关系(物质平衡,相平衡) 第三章 1.界面张力的概念,界面吸附的两种类型 2.润湿接触角概念,润湿程度判定参数、方法(常用接触角),润湿滞后概念,前进角,后退角概念,润湿滞后对水驱油得影响。 3.油藏润湿性类型,油藏润湿性的影响因素 4毛细管压力概念,毛细管中液体上升高度计算,毛细管滞后,吸入和驱替过程等概念(毛管力是动力,阻力),毛细管压力曲线的测定方法(3种),

油层物理复习题答案

《油层物理》综合复习资料 一、名词解释 1、相对渗透率:同一岩石中,当多相流体共存时,岩石对每一相流体的有效渗透率与岩石绝对渗透率的比值。 2、润湿反转:由于表面活性剂的吸附,而造成的岩石润湿性改变的现象。 3、泡点:指温度(或压力)一定时,开始从液相中分离出第一批气泡时的压力(或温度)。 4. 流度比:驱替液流度与被驱替液流度之比。 5、有效孔隙度:岩石在一定的压差作用下,被油、气、水饱和且连通的孔隙体积与岩石外表体积的比值。 6、天然气的压缩因子:在一定温度和压力条件下,一定质量气体实际占有的体积与在相同条件下理想气体占有的体积之比。 7、气体滑动效应:在岩石孔道中,气体的流动不同于液体。对液体来讲,在孔道中心的液体分子比靠近孔道壁表面的分子流速要高;而且,越靠近孔道壁表面,分子流速越低;气体则不同,靠近孔壁表面的气体分子与孔道中心的分子流速几乎没有什么差别。Klinbenberg把气体在岩石中的这种渗流特性称之为滑动效应,亦称Klinkenberg效应。 8、毛管力:毛细管中弯液面两侧两相流体的压力差。 9、润湿:指液体在分子力作用下在固体表面的流散现象。 10、洗油效率:在波及范围内驱替出的原油体积与工作剂的波及体积之比。 11、束缚水饱和度:分布和残存在岩石颗粒接触处角隅和微细孔隙中或吸附在岩石骨架颗粒表面的不可能流动水的体积占岩石孔隙体积的百分数称为束缚水饱和度。 12、地层油的两相体积系数:油藏压力低于饱和压力时,在给定压力下地层油和其释放出气体的总体积与它在地面脱气后的体积之比。 13、吸附:溶质在相界面浓度和相内部浓度不同的现象。 二、填空题 1、1、润湿的实质是_固体界面能的减小。 2、天然气的相对密度定义为:标准状态下,天然气的密度与干燥空气的密度之比。 3、地层油的溶解气油比随轻组分含量的增加而增加,随温度的增加而减少;当压力小于泡点压力时,随压力的增加而增加;当压力高于泡点压力时,随压力的增加而不变。 4、常用的岩石的粒度组成的分析方法有:筛析法和沉降法。 5、地层水依照苏林分类法可分为氯化钙、氯化镁、碳酸氢钠和硫酸钠四种类型。 6、砂岩粒度组成的累计分布曲线越陡,频率分布曲线尖峰越高,表示粒度组成越均匀; 7、灰质胶结物的特点是遇酸反应;泥质胶结物的特点是遇水膨胀,分散或絮凝;硫酸盐胶结物的特点是_高温脱水。 8、天然气的体积系数远远小于1。 9、同一岩石中各相流体的饱和度之和总是等于1。 10、对于常规油气藏,一般,地层流体的B o>1,B w≈1,B g<< 1 11、地层油与地面油的最大区别是高温、高压、溶解了大量的天然气。 12、油气分离从分离原理上通常分为接触分离和微分分离两种方式。 13、吸附活性物质引起的固体表面润湿反转的程度与固体表面性质、活性物质的性质、活性物质的浓度等因素有关。

中国石油大学(北京)《油层物理》期末考试试卷

中国石油大学(北京)2008 —2009学年第二学期 《油层物理》期末考试试卷A(闭卷考试)班级:姓名:学号:分数: (试题和试卷一同交回) 一.解释下列名词与基本概念(每题3分,共12分) 1.原油相对密度 2.露点压力 3.克氏渗透率 4.双重孔隙介质 二.简述题(每题8分,共24分) 1.水敏、速敏的含义各是什么? 2.简述岩石润湿性特征的相对性和可变性,并举例说明。 3.试举例说明等渗点的定义及其渗流物理涵义。 三.论述题(每题8分,共16分) 1.什么是饱和压力?在油藏开发过程中,一般需要控制地层压力高于还是低于饱和压力?为什么? 2.论述地层原油粘度随溶解气油比和压力的变化规律(注意区分当压力低于饱和压力或高于饱和压力时)。 四.计算与求证(每题12分,共48分) 1.某油藏含油面积为A=14.4km2, 油层有效厚度h=11m, 孔隙度φ=0.21,束缚水饱和度S wi= 0.3, 原油体积系数B o=1.2,原油相对密度d420=0.87, 试计算该

油藏的原油储量(地面体积)为多少m3(8分), 合多少吨?(4分) 2.当储层中只含有油水两相时,储层岩石的综合弹性压缩系数C t为: C t = C f + C Lφ= C f+(C o S o+ C w S w)φ 式中:C L, C f ——分别为储层流体与储层岩石的压缩系数,MPa-1 C o, C w ——分别为储层中油、水的压缩系数,MPa-1 φ——岩石孔隙度,小数。 试求证:C L=C o S o + C w S w 3.在一砂岩岩样上测得油、水相对渗透率数据如下表。 试计算或回答下列问题:(1)、驱油效率。(4分) (2)、若岩芯的绝对渗透率185毫达西,求Sw=50%时油、水的有效渗透率。(4分) (3)、如果水的粘度μw=1.1mPa.s,油的粘度μo=1.9mPa.s,计算Sw=64.4%时的水的分流量fw。(4分) 4.实验室内由水驱气实验资料确定的J(Sw)函数如下表: 已知油藏数据:孔隙度Φ=0.30,渗透率K=300×10μm,天然气密度ρg=24kg/m3;水的密度ρw=1000kg/m3;气-水界面张力σgw=45dyn/cm,气-水接触角θgw=0°。试计算气藏气-水过渡带厚度。