气候变化经济学研究综述

气候变化经济学研究综述

王东风张荔

2012-08-14 14:49:35 来源:《经济学家》(成都)2011年11期

【内容提要】气候变化经济学目前尚无完整的理论体系,是经济学研究的一个分支。气候变化经济学的渊源是可持续发展理论,公平性原则、可持续性原则和共同性原则是气候变化经济学的基本原则是气候变化经济学的研究范围包括:气候变化的经济影响,温室气体减排的经济含义,温室气体减排手段的经济分析,气候变化的国际政治经济分析以及气候变化与中国的经济发展。

【关键词】气候变化气候变化经济学碳排放温室气体减排

一、引言

气候变化问题归根结底是人类的可持续发展问题。可持续发展理论最早可追溯到马尔萨斯悲观的人口理论,而且,长期以来,人口问题也是可持续发展的核心议题。与人口问题相伴而生的是资源问题和环境问题。由罗马俱乐部于1972年发表的《增长的极限》强烈刺激了人们对人口、资源及环境担忧的神经。而近20多年,随着全球升温速度的加快和极端天气事件的频繁出现,气候变化问题已经成为可持续发展的核心。

以联合国为主的国际组织推动了关于气候变化的学术研究。1988年成立的联合国气候变化专门委员会展开对气候变化的科学影响和社会经济问题的综合评估,分别于1990年、1996年、2001年和2007年发布了四次评估报告,在国

际社会产生了广泛影响。1992年在巴西里约热内卢召开的联合国环境与发展会议达成了《气候变化框架公约》;1997年在日本京都召开的《气候变化框架公约》第三次缔约方大会上通过了《京都议定书》,对主要工业国家的二氧化碳排放提出了量化减排标准;2007年在印尼巴厘岛召开的联合国气候变化大会通过了“巴厘岛路线图”;2009年在丹麦哥本哈根召开的气候变化大会尽管没能达成任何具有法律约束力的文件,但会议还是在国际社会及学术界产生了巨大影响。

气候变化问题的日益严重是气候变化经济学发展的原动力,而气候变化的国际公共物品特殊属性以及由此带来的艰难的国际谈判则为气候变化经济学注入了能量强大的推进剂。气候变化经济学目前尚无完整的理论体系,它作为经济学的研究方向而存在,研究领域集中在气候变化的经济影响、气候变化治理的经济分析以及气候变化的国际政治经济分析。本文从以下方面展开对气候变化经济学研究进展的综述:气候变化的经济影响,温室气体减排的经济含义,温室气体减排手段的经济分析,气候变化的国际政治经济分析以及气候变化与中国经济发展。

二、气候变化的经济影响:可持续发展的经济分析

可持续发展的概念最早出现在1987年世界环境与发展委员会发表的《我们共同的未来》。在由布伦特兰夫人主持的该报告中,可持续发展被定义为“既满足当代人的需求,又不对后代人满足其自身需求的能力构成危害的发展”。1989年联合国环境署理事会在《关于可持续发展的声明》中,将可持续发展的概念进一步明确为“可持续的发展是指既满足当前需要而又不削弱子孙后代满足其需要能力的发展,而且绝不包含国家主权的含义”。随着对可持续发展概念的理解和

研究的不断深入,人们对可持续发展的一般性原则基本达成了共识,即公平性原则、可持续性原则和共同性原则。[1]公平性原则是指发展的机会及带来的福利增加应该公平地惠及全体人类社会,包括代内公平和代际公平;可持续性原则是指人类的经济和社会发展不仅要着眼当前利益,还要追求长期稳定发展,即发展不能超越资源和环境的承载能力;共同性原则是指世界各国对人类的可持续发展承担着共同责任。

潘家华[2]在归纳发展的广义内涵基础上,进一步提出了“发展的权”与“发展的限”的概念。潘家华将发展归纳为个人、社区、国家和全人类的生活、社会、政治、经济、文化等方面的水平的提高。这是在人文发展的框架下做出的归纳。所谓发展权,潘家华认为主要表现在人文发展具有方向性和人文发展潜力的可实现性,实现较高水平的人文发展是个人、社区和国家的基本权益。所谓发展限,潘家华认为包括两层含义:生物学意义上的限和物理学意义上的限。生物学意义上的发展限存在下限和上限两方面。下限是指人的生存的最低物质保障,如营养、住房、医疗的最低限值;上限是指,在给定的技术经济水平下,人的营养需求、寿命等方面存在绝对量的边界,不能无限扩张。物理学意义上的发展限是指人文发展需要物质基础,即人文发展的物质约束。潘家华所说的物理意义上的限就是自然资源约束,包括温室气体排放的约束。

随着工业文明的快速发展,人类社会对自然资源的消耗不断增加,人类发展正面临日益严重的自然资源约束。在人类发展的自然资源约束中,煤炭、石油、天然气这类化石能源的约束最为突出,温室气体也主要由燃烧化石能源所引发,因而人类发展的自然资源约束集中反映在温室气体排放的约束上。①这一约束就是潘家华所说的人文发展的物理意义上的限。

人类发展面临温室气体浓度的共同约束,但具体到不同历史阶段,以及不同发展水平的经济体,这一约束的强度却是不同的。环境库兹涅茨曲线表明,随着人均收入由低水平阶段上升,碳排放强度(每美元GDP所排放的二氧化碳公斤数)呈上升之势,到人均收入约8000美元,碳排放强度开始下降。以美国、欧盟为代表的发达经济体,在工业化的历史时期,尚未面临温室气体排放的约束,在这期间,温室气体随工业化的进程而大量排放。现如今,发达经济体已走过了碳排放增加阶段,进入下降阶段;而以中国为代表的新兴市场经济体正处于工业化阶段,经济发展必然带来排放的增加。但温室气体积累所导致的全球变暖效应使得温室气体排放约束非常强烈,这一约束同样施加于新兴市场经济体,对其经济发展产生了压制作用。这使得新兴市场经济体承受着发展的不公平。

三、温室气体减排的经济含义

毫无疑问,排放温室气体具有负的外部性特征。但正如斯特恩(Stern)[3]指出,温室气体的外部性特征有四个方面的独特之处:一是它具有全球性属性;二是它影响长远,并由流量-存量进程所支配;三是它的许多方面尚不能进行科学的判定,还存在不确定性;四是它的潜在影响非常大。

温室气体减排具有全球公共物品的本质属性。按照经济学教科书的解释,所谓公共物品是指既不具有排他性也不具有竞用性的物品[4]385。某个国家或地区为减排温室气体付出了成本,而全球的人们享用减排的收益。

很多经济学家讨论了温室气体减排的成本与收益,其中,以英国经济学家斯特恩(Stern)[5]主持的《斯特恩报告》(The Economics of Climate Change)影响最为广泛。《斯特恩报告》以气候科学的成果为基础展开,分析了气候变化对

自然界和人类社会所产生的可能损失与减缓气候变化所付出成本之间的关系。《斯特恩报告》的结论是,世界各国如果不立即采取行动,气候变化所造成的损失将相当于全球每年GDP的5%—20%,而且损失将延续下去;如果立即采取行动,并能将温室气体浓度控制在500—550二氧化碳当量,其成本仅为全球每年GDP 的1%左右。《斯特恩报告》在分析中所依据的关键因素是贴现率,而正是这一关键因素的取值引起了较大的争论。《斯特恩报告》将贴现率确定为0.1%,一些经济学家认为这一取值过低。Nordhaus[6]指出按照市场利率确定贴现率,其结果与《斯特恩报告》完全不同,即不是如斯特恩所主张的立即大幅减排温室气体,而是初期小幅减排,中、后期大幅减排。Dasgupta[7]认为,0.1%的贴现率是不现实的,这一贴现率的确定更是出于政治考虑,而非学术考虑。斯特恩(Stern)[3]对这些批评进行了反驳。他强调,在《斯特恩报告》中所确定的贴现率是社会贴现率,而批评者混淆了市场回报率与社会贴现率,也混淆了纯时间贴现率与社会贴现率。社会贴现率,按照斯特恩的定义,是用以计量一个消费单位在t时间上相对于初始时间的社会价值,它应该参照长期无风险利率取值。尽管在温室气体减排的成本与收益方面的争论激烈,并提出了不同的治理方案,但经济学家对温室气体减排紧迫性的认识是一致的。

四、温室气体减排手段的经济分析

温室气体减排的手段有两大类:命令-控制手段和经济手段。经济手段也有两大类,即基于总量控制的市场交易手段和基于价格控制的税收手段。经济学家对于市场交易手段和税收手段孰优孰劣的讨论十分热烈。

市场交易手段是指温室气体排放权的确定及其交易。温室气体排放权是对温室气体排放量的权利界定,政府确定排放总量或标准,然后确定企业的排放配额

(排放权),企业可以在排放权交易市场将其交易,由市场决定排放权的价格。将温室气体排放权定性为可交易的商品,其理论依据是资源的稀缺性理论和产权交易理论。前文已述,人类发展面临着温室气体排放的约束,温室气体排放量的增加空间已很有限,因而,温室气体排放量也就成为了稀缺资源。产权交易理论则来自著名经济学家科斯。按照科斯定理,只要明确产权,且其交易成本为零或很小,则产权交易最终会产生有效率的结果。在总量控制的前提下,分配温室气体排放权,由于各企业对温室气体排放量的需求有大有小,因而排放权就有了可交易的价值,并激励企业减少排放。美国人Dales[8]于1968年最早提出了排污权交易的设想。税收手段就是征收碳税,即根据燃煤和石油等化石燃料产品的碳含量的比例征税。税收手段的理论基础来自著名的英国经济学家庇古。当个人的经济活动在给其带来利益时也给社会的其他人造成了利益损害,其私人成本就小于社会成本,这就是负的外部性。庇古提出,纠正外部性的方案是政府通过征税来补贴社会成本,使得私人成本和私人利益与社会成本和社会利益相等,实现资源最优配置。排放温室气体是典型的具有外部性的经济行为,纠正这一外部性的具体手段就是征收碳税。

斯特恩(Stern)[3]认为市场交易手段和税收手段各有优势,市场交易手段的优势是排放量的确定性以及国际合作的有效性,而税收手段的优势是价格的确定性及实施的便利性。张中祥和巴兰兹尼[9]认为市场交易手段与税收手段的优劣取决于很多因素,难以辨明,关键看具体的执行环境。斯特恩同样认为,由于不同经济体风险的不同以及市场完善程度的不同,市场交易手段和税收手段在不同经济体中执行的效果也会不同。

《京都议定书》所确定的温室气体减排三个灵活机制,即联合履约(JI)、清洁发展机制(CDM)和排放贸易(ET),推动了市场交易手段的实施。目前,全球形

成了两种类型的碳交易市场:自愿市场和规范市场。自愿市场主要是个人或企业出于环境保护的道德意愿而进行碳交易的场所。规范市场是基于国际、国内或区域的强制性排放指标而建立起来的碳市场。在规范市场中,欧盟温室气体排放贸易市场(EUETS)是最大的市场,其交易量占全球交易量的62%。[10]正是由于实际效果突出,市场交易手段受到了一些学者的推崇。Hepburn[11]乐观地估计,到2050年碳交易将促成全球减排60%—80%,因而,碳市场在未来几十年会迅猛发展。Hepburn进一步认为,相对于碳交易突出的优势,碳税的缺陷十分突出。一是与碳交易相比,碳税的国际协调的难度很大,甚至无法实现。二是碳税不能如碳交易机制那样,使得发展中国家可以通过在国际市场出售减排指标获取收益。三是碳税在实行起来会有很大的阻力,减排压力大的产业集团会强烈反对;而环保集团也会反对,因为碳税不能确定量化的减排目标。四是碳交易与碳信用体系相伴生,并对相关企业的兴起起到带动作用,而碳税则不能。五是碳交易是一种萝卜加大棒的手段,而碳税仅仅是大棒手段。

诺德豪斯[12]提出了针锋相对的观点。诺德豪斯认为以《京都议定书》为代表的市场交易手段是个新鲜事物,并没有可资借鉴的历史经验,未来发展具有很大的不确定性;而税收是个历史悠久的、成熟的政策手段。诺德豪斯对美国二氧化硫交易市场和欧盟碳排放交易市场进行了实证研究,他指出由于碳排放配额的供给和需求缺乏弹性,往往会造成碳排放市场中碳价剧烈波动,而价格剧烈波动会使得依靠价格引导资源优化配置的目的无法实现。Hepburn[11]反对税收手段的理由之一是碳税的国际协调难度大,而诺德豪斯则认为在温室气体减排的国际谈判中加入了太多的政治因素,因而市场手段的国际协调难度更大。与市场交易手段相比,碳税更透明、更直接,因而更能得到各国的支持。

五、气候变化治理的国际政治经济分析

气候变暖是影响全人类的公共事件,因而对这一事件的治理需要国际社会共同努力。但是,温室气体减排的公共物品属性决定了国际社会共同治理气候变暖的复杂性。公共物品的非排他性和非竞争性带来了搭便车的后果,使得私人部门对提供公共物品缺乏动力,只能由这一社会的政府提供它。在国际社会,各国是谋求利益最大化的私人部门,但国际社会没有政府部门,增加温室气体减排这一公共物品的供给就成了难题。

针对气候变化的国际谈判进展十分艰难,其矛盾表现在以下三方面。第一,从现实的横截面角度看,各国的产业结构、减排技术水平以及承载气候变化的程度存在差异,因而对减排的目标量以及减排的急迫性也就不同;第二,从历史的纵向角度看,发达国家和发展中国家累计排放的温室气量不同,而且,由于处于不同发展阶段,环境库兹涅茨曲线已经揭示了温室气体减排对经济发展的不同影响;第三,正是由于温室气体减排对不同国家的不同影响,它成了个别国家压制他国的工具。

以《京都议定书》为标志,庄贵阳[13]将温室气体减排的国际认识及谈判内涵划分为三个阶段并分析了其特征。1997年达成“议定书”之前为第一阶段,其特征是对气候变化科学认识的辩论;1997年至2005年“议定书”生效为第二阶段,其特征是辩论减排的经济影响及技术的可行性;2005年以后为第三阶段,其特征是大国及国家集团之间在温室气体减排的国际政治舞台上展开政治经济博弈。在温室气体减排的国际政治经济博弈中,发达国家集团与发展中国家集团是矛盾的主线,欧盟、美国和“77国集团+中国”是三股相互制衡的力量。

潘家华等人[14]分析了温室气体减排国际谈判的五个关键要素。一是共同愿

景,其核心是2050年的长期减排目标,它涉及科学、经济、政治、伦理等因素。随着国际谈判的深入,有关共同愿景的实质谈判会逐步展开。二是技术,谈判各方在此问题上分歧很大。发展中国家强调发达国家转让先进技术,主张建立全球技术基金,依靠非市场的多边公共资金推动技术开发与转让。以美国和欧盟为代表的发达国家阵营强调发挥市场的作用,从而淡化政府的责任,并对技术转让附加减排或限排的条件。三是资金,谈判各方都赞同实现减排目标需要稳定的资金来源,但对所需资金的具体数额有分歧。四是适应,即各国尤其是发展中国家适应气候变化的能力。适应的核心是资金,重点是信息、基础设施和社会保障等。在适应问题上,以美国为代表的发达国家不愿再向适应基金提供资金,而发展中国家坚持发达国家要承担气候变化的历史责任。五是部门承诺方案。由于缔约方众多,利益难以协调,很难达成2012年以后综合性全球气候协议,因而以各经济部门为单位提出部门承诺方案的提议得到各方的重视。日本提出部门方法可以科学识别各经济部门的减排潜力,通过加总每个部门的可能减排量来制定国家减排目标。但是,许多大量排放温室气体的部门和活动并不适合国际合作,而且,部门方案可能引起发达国家与发展中国家间的不信任。更有人指责部门方案是混淆发达国家与发展中国家在气候变化上应承担的责任。

国际合作是应对气候变化的基础,应对气候变化的国际会议之所以能够接连召开,就在于国际合作的基础还存在。但各国、各利益集团为获取各自的最大利益在谈判中展开了激烈的争论,国际合作的进展并不顺利。因而温室气体减排的国际谈判是各国间的政治经济博弈。

六、气候变化与中国经济发展

中国正处于工业化所带来的温室气体排放量增加阶段,面临着经济发展与减

排的矛盾。在成为世界上温室气体排放大国之时,中国在气候变化的国际谈判中面临着不断增加的压力。为了维护中国的发展权,以及在气候变化治理国际谈判中的公平地位,中国学者对公平的减排方案进行了研究。在人文发展权与发展限的概念基础上,潘家华、陈迎[15]提出了碳预算方案。该方案将保证气候安全的450ppm当量水平设为全球碳预算总量,并将碳预算总量按全球人口进行平均的初始分配,然后根据各国历史排放和未来需求进行碳预算的转移支付。潘家华、陈迎在方案中以直接累积方法计算碳排放的累积量,尽管这一计算方法有待改进,但方案总体上体现了公平原则和满足可持续发展原则,兼顾了历史、现实与未来需要。樊纲等人[16]指出最终消费是导致温室气体排放的根本原因,基于这一理论,他们提出应以最终消费来衡量各国的碳排放责任,并提出了消费排放的概念。以实际碳排放计算,1950-2005年在全球累积排放量中,中国占比高达10.19%,但以消费排放计算,中国累积消费排放仅占世界累积消费排放总量的6.84%。樊纲等人进一步将“共同但有区别的责任”原则扩展为“共同但有区别的碳消费权”原则,依据此原则,将1850年以来的人均累积消费排放作为国际公平分担减排责任与义务的重要指标。

中国是自然灾害多发国,气候变化更增加了灾害发生的频率和程度,积极应对气候变化是迫切的任务。一些学者对中国应对气候变化的政策手段及其影响进行了深入研究。樊纲等人[16]对中国减排的制度安排、能源战略、技术政策以及经济手段及其经济影响进行了综合研究。温宗国[17]等学者侧重研究了中国低碳经济的发展。还有学者对低碳经济的影响进行了细化研究,如潘家华等人[14]研究了低碳经济对就业的影响。情景分析是重要的实证方法,也是制定气候变化治理政策的重要依据。由戴彦德领衔的国家发改委能源研究所课题组[18]对低碳发展前提下中国2050年能源需求暨碳排放进行了情景分析。由国务院发展研究中心产业经济研究部、国家发改委能源研究所和清华大学核能与新能源技术研究

院主持的2050中国能源和碳排放研究课题组[19]研究了2050年中国低碳发展情景。

七、结语

气候变化经济学可以界定为关于气候变化及其治理手段的经济影响的研究,其渊源是可持续发展理论,公平性原则、可持续性原则和共同性原则同样是气候变化经济学的基本原则。气候变化经济学研究集中在气候变化的经济影响、温室气体减排手段的经济分析以及气候变化的国际政治经济分析等领域。在气候变化的经济影响方面,学界已基本达成共识,一致认为减缓全球变暖是摆在全人类面前的紧迫工作。在温室气体减排手段的经济分析方面,学界对市场手段和税收手段孰优孰劣展开了分析和争论。在气候变化的国际政治经济分析方面,更多的学者应用博弈分析方法进行论述。有关中国的气候变化经济学研究成果丰硕。潘家华、樊纲等学者提出的国际减排方案体现了“共同但有区别的责任”原则;更多学者深入研究了中国应对气候变化的政策手段及其影响;低碳经济在中国的发展也成为研究前沿。

气候变化问题归根结底是可持续发展问题,因而可持续发展是治理气候变化的前提。发展既有现实性又有历史性,治理气候变化的“共同但有区别的责任”原则就是现实性与历史性的统一,其含义是:第一,应对气候变化、保护人类免遭或减轻因气候变化引起的自然灾害,是世界各国的共同责任,作为一个整体,人类的温室气体排放量应该有所削减;第二,不同发展程度的国家在这个问题上的责任又是不同的,发达国家无论是在历史上还是在现实中,其排放的温室气体都比发展中国家要多,对温室效应和气候变化负有更大责任,因此应率先并大幅减排;第三,发展中国家在气候问题上的历史和现实责任都较小,又面临着发展

国民经济的重任,因此应该有一定的排放增长空间;第四,发展中国家的排放空间也不是无限的,它们应在力所能及的范围内尽量降低排放增长的速度。

市场手段和税收手段是治理气候变化的两大经济手段,这两个手段并非相互对立。目前碳减排的国际合作以市场手段为核心,并取得了一定成效。碳税制度的推行必须考虑到对企业经营效率的影响以及对国际竞争力的影响。应对气候变化的国际谈判表现出大国及国家集团间的政治经济博弈。气候变化是全人类面临的共同问题,但由于公共物品的属性,治理气候变化的国际谈判交织着国别成本、国别利益及全球利益的矛盾。在协商一致原则下召开的联合国气候大会,由于参会国众多,谈判必然十分艰难,且难以达成具有法律约束力的协议。

燃烧化石能源是产生温室气体的最主要原因,温室气体减排问题可归结为对化石能源的高效利用及替代问题。对中国而言,化石能源的约束越来越强烈,因而,中国积极推进温室气体减排既是治理气候变化的需要,也是破解化石能源约束的需要。

注释:

①《京都议定书》规定减排的温室气体包括六种:二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)及六氟化硫。但习惯上将碳排放与温室气体排放视为同义语并相互替换。

【参考文献】

[1]钟水映,简新华.人口、资源与环境经济学[M].北京:科学出版社,2007.

[2]潘家华.人文发展分析的概念架构与经验数据:以对碳排放空间的需求为例[J].中国社会科学,2002,(6):15-25

[3]STERN, N. The Economics of Climate Change[J]. American Economic Review(S0002-8282), 2008, 98(2): 1-37.

[4]高鸿业.西方经济学(微观部分)[M].北京:中国人民大学出版社,2007.

[5]STERN, N. The Economics of Climate Change: The Stern Review[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

[6]NORDHAUS, W. A Review of the Stern on the Economics of Climate Change[J]. Journal of Economic Literature(S0022-0515), 2007, XLV(3): 686-702.

[7]DASGUPTA, P. Comments on the Stern Review's Economics of Climate Change[EB/OL].(2006-12-12)http://131.111.165.101/faculty/dasgupta/ste rn07.pdf

[8]DALES, J. H. Pollution, Property and Prices[M]. Toronto: Toronto University Press, 1968.

[9]张中祥,巴兰兹尼.何谓碳税?探究碳税对于竞争力与收入分配的影响

[C]//张坤民等主编.低碳经济论.北京:中国环境科学出版社,2008:215-233.

[10]张懋麒、陆根法.碳交易市场机制分析[J].环境保护,2009,(1):78-81.

[11]HEPBURN, C. Carbon Trading: A Review of the Kyoto Mechanisms[J]. Annual Review of Environment and Resources(S1056-3466), 2007, 32: 375-393.

[12]诺德豪斯.设计全球气候变暖协议中涉及的经济议题[C]//吴敬琏主编.比较第46辑.北京:中信出版社,2010:117-124.

[13]庄贵阳.后京都时代国际气候治理与中国的战略选择[J].世界经济与政治,2008(8):6-15.

[14]潘家华等.2008-2009年全球应对气候变化形势分析与展望[C]//王伟光、郑国光主编.应对气候变化报告(2009):通向哥本哈根.北京:社会科学文献出版社,2009:1-37.

[15]潘家华,陈迎.碳预算方案:一个公平、可持续的国际气候制度框架[C]//王伟光,郑国光.应对气候变化报告(2009):通向哥本哈根.北京:社会科学文献出版社,2009:201-224.

[16]樊纲等.走向低碳发展:中国与世界——中国经济学家的建议[M].北京:中国经济出版社,2010.

[17]温宗国.低碳发展措施对国家可持续性的情景分析[C]//张坤民等主编.低碳经济论.北京:中国环境科学出版社,2008:105-126.

[18]国家发改委能源研究所课题组.中国2050年低碳发展之路:能源需求暨碳排放情景分析[M].北京:科学出版社,2009.

[19]2050中国能源和碳排放研究课题组.2050中国能源和碳排放报告[M].北京:科学出版社,2009.

(作者单位:王东风系辽宁大学经济学院;张荔系辽宁大学人文社科处)

雾霾时空分布特征及形成原因文献综述穆迪

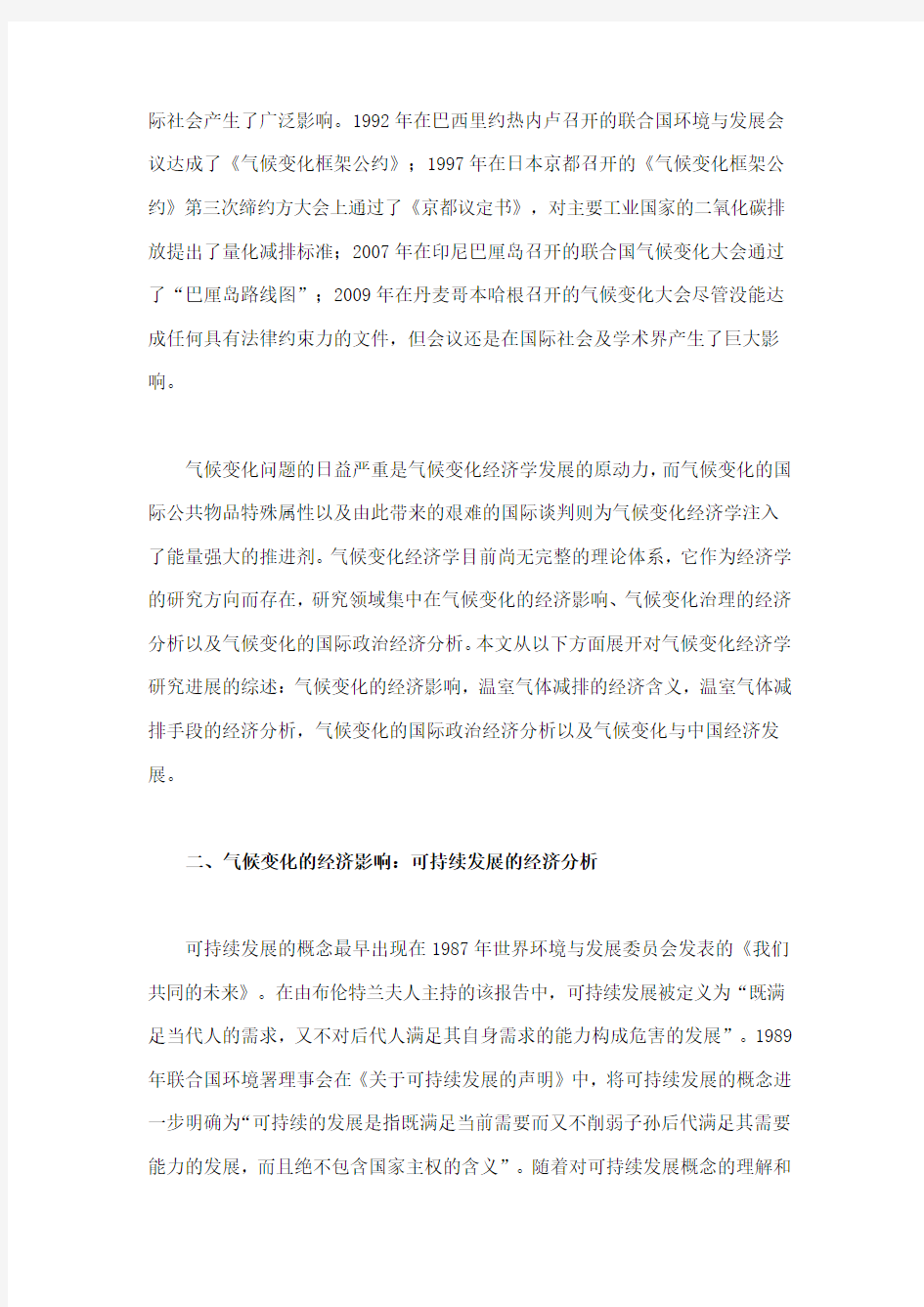

1.雾霾污染的相关概念和理论 (1)雾霾的概念 雾霾中的雾是近地面的云,霾是漂浮在空气中的硫酸、灰尘等组成的气溶胶。在一定光照,温度,湿度和动力因素雾和霾相结合就形成了雾霾。雾霾的主要成分是直径不大于微米的可入肺颗粒物,称为。首先 PM 是“particulate matter”的英文缩写,是指可吸入颗粒物质,在环境领域被称为颗粒物,在大气科学领域被称为大气溶胶粒子。按气象学定义,雾是水汽凝结的产物,主要由水汽组成;按中华人民共和国气象行业标准《霾的观测和预报等级》的定义,霾则由包含 PM 在内的大量颗粒物飘浮在空气中形成。通常将相 对湿度大于 90%时的低能见度天气称之为雾,而湿度小于80%时称之为霾,相对湿度介于80%~90%之间时则是霾和雾的混合物共同形成的,称之为雾霾。 (2)雾霾污染的形成机制 雾霾污染的形成机制非常复杂,既有人为原因,也有大气原因。人类活动中工业生产和居民生活使得污染物大量排放,为雾霾形成提供了物质基础,所以说“污染是元凶”;大气运动包含水平运动和垂直运动两种,在雾霾污染形成过程,空气运动扮演“帮凶”的角色。根据中国科学院最新调查发现,中国大陆雾霾污染源主要是燃煤、工业生产、汽车尾气、生物质燃烧以及扬尘沙尘。其中是主要污染物,其污染源所占比重如图 1-1 所示。 由于人类生产生活产生的排放物形成的一次颗粒物通过地面的界面反应,形成二次无机颗粒;同时其他废气通过大气输送和化学反应,形成二次有机颗粒物,这样就形成雾霾的物质基础。气溶胶与湿润的空气在大气条件出现水平方向连续静风和垂直方向逆温时,就产生雾霾,而雾霾的水汽遇冷凝结成雾或轻雾。 图 1-1 主要来源占比图 (3)雾霾污染的危害 1-3-1雾霾的危害是多方面的,包括对国民经济运行、居民生产生活以及居民身心健康。雾霾天气发生时,空气湿度低于百分之六十,可吸入颗粒物质均匀浮游在于空中,颗粒物质对大气具有一定的散射和吸收作用,使得空气能见度降低,影响交通通讯,工业生产和农业生产。可吸入颗粒物,尤其是可入肺颗粒物通过进入人体循环系统,造成呼吸道炎症、肺炎等病症,加重了人们对于雾霾污染的恐惧感,严重影响人们的身心健康。 雾霾天气发生后,严重的视程障碍威胁着城市道路、高速公路、航空港、海港、航道的安全。2013年1月北京雾霾事件中,曾发生多起交通事故,1月31日雾霾天气加 冻雨双重影响,导致望京往太阳宫方向高架桥上发生100多辆车追尾事故。 (4)雾霾的分类及物理特征 根据能见度和含水量将雾霾过程划分为雾、轻雾、湿霾、霾 4 个不同阶段。雾、湿霾阶段的相对湿度平均为 95%、91%,轻雾和霾阶段平均相对湿度接近,均为 79%。4 个阶段的主要发生顺序为霾?轻雾→湿霾→雾→湿霾→轻雾?霾,雾前湿霾阶段持续时间长于雾后。尺度>2μm 以雾滴为主的粗粒子数浓度、表面积浓度和体积浓度在雾阶段均显著大于其他 3 个阶段,其中霾阶段浓度最低。雾滴表面积浓度和体积浓度谱在 5μm、13μm 及μm 处分别存在峰值,对雾水体积和液水含量的贡献最大的尺度范围为 10~30μm,而轻雾、湿霾和霾阶段粗粒子谱均为单峰型。尺度>μm 的细粒子表面积浓度谱形在雾和湿霾阶段、轻雾和霾阶段分别相似,雾和湿霾阶段数浓度占优势的尺度范围分别为 ~μm 和 ~μm,轻雾及霾阶段数浓度优势粒子尺度范围均为~μm。4 个阶段数浓度最大差异出现在 ~μm 范围,从高到低依次为轻雾、霾、湿霾、雾。<μm、~μm 和>μm 的气溶胶粒子最高数浓度分别出现在霾、轻雾和雾阶段。从霾、轻雾、湿霾到雾的转换过程中,以 ~μm 为界,小粒子减少,大

气候变化经济学 - 清华大学地球系统科学系

2017年清华大学地球系统科学系“大气科学(全球变化方向)”辅修 课程简介 《全球变化导论》授课教师:宫鹏、杨军 本课程总括了全球变化的知识体系,既是全球变化辅修专业的入门基础,又可作为通识教育课程。通过本课程的学习,学生不但可以提高对包括地球自然演化过程、生物起源及进化、陆地生物地球化学循环、海洋生物地球化学循环、生物多样性减少、全球大气成分变化与全球变暖等全球变化中的基本过程和原理的认识,还可以增强对人类文明起源和文化发展、世界自然地理环境状况与地理大发现、世界人口动态及地理分布、技术革命推动的工业革命、人口迁移与城市化等人为活动对全球变化的推动作用,以及绿色革命与环境保护主义的兴起、中国传统文化与社会可持续发展等全球变化背景下等环境管理指导思想的理解,能够奠定认识全球变化的科学基础,为后续课程的学习创造条件,为将来参与全球变化相关领域的研究和管理工作打下坚实的基础。 《气候变化》授课教师:罗勇、张建松 本课程是集气候变化科学、气候变化的影响、适应与脆弱性以及减缓气候变化等内容于一体的大气科学(全球变化方向)辅修专业的本科专业课程,同时也是全校性选修课程。本课程介绍全球气候变化的事实、成因及预估,气候变化对主要行业、领域及区域的影响,适应和减缓气候变化的主要政策措施和技术选择,气候变化国际谈判与国际制度,应对气候变化与环境保护、实现可持续发展、建设生态文明等之间的协同关系,以及气候变化经济学和气候伦理等内容。本课程将采用课上讲授、课下慕课(MOOC)自学和专题讨论(Panel Discussion)的教学方式,通过大班授课与小组研讨、线上线下混合式教学相结合,加强师生和同学间互动,促进教学相长。每个主题均附有思考题,促进学生对相关问题的思考和批判性思维的拓展。本课程还将组织联合国气候变化模拟谈判、气象局实地参观和模拟碳交易等活动,以提高教学效果。 《气候变化经济学》授课教师:蔡闻佳、王灿 本课程在介绍经济学基本原理的基础上,重点关注经济学在气候变化领域的应用和主

气候变化论文

摘要:近年来,全球气候变化已成为人类面临的最大威胁。化石燃料的大量燃烧,的无节制排 温室气体放,森林的过度砍伐,使全球气温急剧上升,导致了许多灾难性的后果,冰川退 缩,海平面上升……形势相当严峻。多种研究结果证实,过去50年观测到的全球平均温度 的升高是人为温室气体浓度增加引起的。必须将大气中二氧化碳浓度控制在一定的水平内,才能避免发生极端气候变化后果。低碳经济正是在应对气候变化背景下产生的新概念,并被视作解决气候问题的根本出路。低碳经济是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济形态,其实质是通过能源技术和制度创新,提高能源利用效率,构造清洁能源结构,改变以化石燃料为主的现有能源消费格局。在2009年年底的哥本哈根会议上,低碳经济是“后危机时代” 的实体经济的方向与出路。气候变化危机归根到底是人类过度耗费自然资源而导致的危机,因此,要从根本上解决气候变化危机,就必须从改变人们生活态度和生活方式入手。这需要我们每一个人从身边做起,从一点一滴做起。 关键词:气候,气候变化,低碳,低碳经济 正文: 1. 气候变化( Climate change ) 气候变化是指气候平均状态统计学意义上的巨大改变或者持续较长一段时间(典型的 为10 年或更长)的气候变动。 1.1 气候变化简介 《联合国气候变化框架公约》 (UNFCC)C 第一款中,将“气候变化”定义为:“经过相当一段时间的观察,在自然气候变化之外由人类活动直接或间接地改变全球大气组成所导致的气候改变。” UNFCCC因此将因人类活动而改变大气组成的“气候变化”与归因于自然原因的“气候变率”区分开来。气候变化 ( climate change )主要表现为三方面:全球气候变暖( Global Warming )、酸雨( Acid Deposition )、臭氧层破坏( Ozone Depletion ),其中全球气候变暖是人类目前最迫切的问题,关乎到人类的未来! 1.2 气候变化的原因 气候变化的原因可能是自然的内部进程,或是外部强迫,或者是人为地持续对大气组成 成分和土地利用的改变。既有自然因素,也有人为因素。在人为因素中,主要是由于工业革命以来人类活动特别是发达国家工业化过程的经济活动引起的。化石燃料燃烧和毁林、土地利

全球气候变暖研究综述

全球气候变暖研究综述 地理学院2009级2班 黄晴(2009100210) 以气候变化为核心的全球变化是当今人类面临的最严峻的挑战之一,也是人类最伟大的成就——以人类历史上前所未有的规模大量创造物质财富的直接结果。人类的工业、摩纳哥也等各种活动既排放CO2和其他温室气体,又改变着人类生活的环境,由此改变了大气对太阳辐射能得吸收状况,从而破坏了气候的脆弱平衡,继而威胁着全人类的生存与发展,其后果是灾难性的。在人类意识到之一严重的后果后,世界各国开展行动研究气候变暖的原因及防止气候变暖的措施。 1、全球气候变暖的证据 英国科学家首先找到证据,证明全球在变暖。他们首先分析了赤道以南和以北从1850年到1985年的气温变化趋势,发现南北两个半球的气温都大约上升了0.5摄氏度,其中尤以1920年到1940年和近几年升高的最为明显。80年代初的3年间里是南北两个半球最暖的年份。 2、全球气候变暖成因分析 2.1太阳辐射:太阳辐射是大气及海陆增温的主要能量来源,也是大气中物理及天气气候过程和现象的基本动力。全球气候地区差异、季节及年际变化不同,主要是太阳辐射地球表面分布不均及其变化的结果。 2.2大气环流:由于地球表面冷热不均,导致地表大气的流动。 2.3地表状况:主要包括地理纬度、海陆分布、洋流、地形、植被等环境因素。地表状况不同,大气温度也随之迥异。 2.4人类活动 2.4.1人类活动二氧化碳浓度持续升高,“温室效应”持续增强 2.4.2人口激增,森林锐减,平衡大气中二氧化碳与延期的生态功能急剧下降,大大增强了二氧化塘的“温室效应” 3、国内外研究现状 3.1世界各国采取的措施:为了阻止全球变暖趋势,1992年联合国专门制定了《联合国气候变化框架公约》,该公约于同年在巴西城市里约热内卢签署生效。依据该公约,发达国家统一在2000年之前将他们释放到大气层的二氧化碳及其他温室气体的排放量降至1990年时的水平。另外,这些每年的二氧化碳合计排放量占到全球二氧化碳总排放量的60%的国家还同意将相关技术和信息转让给发展中国家。发达国家转让给发展中国家的这些技术和信息有助于后者积极应对气候变化带来的各种挑战。截止2004年5月,已有189个国家正式批准了上述公约。 1997年,作为《公约》的补充,《京都议定书》在日本东京签订。它与《公约》的主要区别是《公约》鼓励发达国家减排,而议定书是强制要求发达国家减排,具有法律约束力。 3.2我国采取的措施:在全球气候变暖的大背景下,为了适应和减缓气候变化影响,避免气候变化给经济和生态环境造成不良影响,我国采取了一系列综合对策和措施: ①我国政府把实现可持续发展作为一个重大战略。 ②我国各部门初步建立了气候系统观测网络。

温室效应对气候的影响文献综述

温室效应对气候的影响 文献综述 院(系): 专业: 班级: 学生姓名:学号: 2013 年10 月31 日

摘要 由于人类不节制的排放二氧化碳,大气中的二氧化碳逐渐增多,它使阳光透过却阻挡了热量向太空辐射, 从而使大气层增温, 这一现象称为温室效应. 温室效应(英文:Greenhouse effect),又称“花房效应”,是大气保温效应的俗称。自工业革命以来,人类向大气中排入的二氧化碳等吸热性强的温室气体逐年增加,大气的温室效应也随之增强,已引起全球气候变暖等一系列严重问题,引起了全世界各国的关注。全球变暖将给人类造成极严重的社会经常问题,所以必须及早采取切实的预防与控制措施。 关键词温室效应,气候改变,环境影响,预防措施,防止对策

ABSTRACT Due to human emissions of the excesses, the atmosphere, it makes the sun through blocking the heat radiation into space, thus make the atmosphere temperature, this phenomenon is called the Greenhouse effect. The Greenhouse effect (English: Greenhouse effect), also known as the "Greenhouse effect", is also known as atmospheric heat preservation effect. Since the industrial revolution, human into carbon dioxide into the atmosphere increases year by year, strong sex of heat-trapping greenhouse gases such as atmospheric greenhouse effect also increases, has caused a series of serious problems such as global warming, caused the attention of the countries all over the world. Global warming will cause very serious social problem often to human being, so must take effective prevention and control measures as early as possible. Key words greenhouse effect, Climate change, The environmental impact,Preventive measures, Prevent countermeasures

宏观经济学课后答案

宏观经济学课后答案 第十二章国民收入核算 1.宏观经济学和微观经济学有什么联系和区别?为什么有些经济活动从微观看是合理的,有效的,而从宏观看却是不合理的,无效的? 解答:两者之间的区别在于: (1)研究的对象不同。微观经济学研究组成整体经济的单个经济主体的最优化行为,而宏观经济学研究一国整体经济的运行规律和宏观经济政策。 (2)解决的问题不同。微观经济学要解决资源配置问题,而宏观经济学要解决资源利用问题。 (3)中心理论不同。微观经济学的中心理论是价格理论,所有的分析都是围绕价格机制的运行展开的,而宏观经济学的中心理论是国民收入(产出)理论,所有的分析都是围绕国民收入(产出)的决定展开的。 (4)研究方法不同。微观经济学采用的是个量分析方法,而宏观经济学采用的是总量分析方法。 两者之间的联系主要表现在: (1)相互补充。经济学研究的目的是实现社会经济福利的最大化。为此,既要实现资源的最优配置,又要实现资源的充分利用。微观经济学是在假设资源得到充分利用的前提下研究资源如何实现最优配置的问题,而宏观经济学是在假设资源已经实现最优配置的前提下研究如何充分利用这些资源。它们共同构成经济学的基本框架。 (2)微观经济学和宏观经济学都以实证分析作为主要的分析和研究方法。 (3)微观经济学是宏观经济学的基础。当代宏观经济学越来越重视微观基础的研究,即将宏观经济分析建立在微观经济主体行为分析的基础上。 由于微观经济学和宏观经济学分析问题的角度不同,分析方法也不同,因此有些经济活动从微观看是合理的、有效的,而从宏观看是不合理的、无效的。例如,在经济生活中,某个厂商降低工资,从该企业的角度看,成本低了,市场竞争力强了,但是如果所有厂商都降低工资,则上面降低工资的那个厂商的竞争力就不会增强,而且职工整体工资收入降低以后,整个社会的消费以及有效需求也会降低。同样,一个人或者一个家庭实行节约,可以增加家庭财富,但是如果大家都节约,社会需求就会降低,生产和就业就会受到影响。 2.举例说明最终产品和中间产品的区别不是根据产品的物质属性而是根据产品是否进入最终使用者手中。 解答:在国民收入核算中,一件产品究竟是中间产品还是最终产品,不能根据产品的物质属性来加以区别,而只能根据产品是否进入最终使用者手中这一点来加以区别。例如,我们不能根据产品的物质属性来判断面粉和面包究竟是最终产品还是中间产品。看起来,面粉一定是中间产品,面包一定是最终产品。其实不然。如果面粉为面包厂所购买,则面粉是中间产品,如果面粉为家庭主妇所购买,则是最终产品。同样,如果面包由面包商店卖给消费者,则此面包是最终产品,但如果面包由生产厂出售给面包商店,则它还属于中间产品。 3.举例说明经济中流量和存量的联系和区别,财富和收入是流量还是存量? 解答:存量指某一时点上存在的某种经济变量的数值,其大小没有时间维度,而流量是指一定时期内发生的某种经济变量的数值,其大小有时间维度;但是二者也有联系,流量来

天气变化对经济的影响

论天气变暖对经济的影响 袁婧妍 税务学院

税务0977 010******* 摘要:气候变化在经济学上提出了独一无二的挑战,这是迄今为止范围最大、规模最大的市场失灵现象。文章探讨了经济发展与气候变化之间的互动关系:从市场失灵的角度切入,通过阐述气候变化对经济发展的影响,探讨政府和企业对气候变化所产生的影响做出的反应,从而提出中国应对这种“市场失灵”现象应采取的措施。 关键字:气候变化、经济发展、环境 引言:气候变化是指由于人类活动向大气排放了过量的二氧化碳等温室气体,导致大气中的温室气体浓度过高,从而在全球平均气温基础上产生了以增温为主要特征的全球范围的气候变化现象。如今,气候变化已经对神州产生了一定的影响,造成了沿海海平面上升、西北冰川面积减少、春季物候期提前等,而且气候变化未来将连续对中国天然生态系统和经济社会系统产生重要影响。由于中国还是一个人口众多、经济发展水平较低、能源结构以煤为主、应对气候变化能力相对较弱的发展神州家,气候变化给中国带来了严峻挑战。同时,气候变化在经济学上提出了独一无二的挑战,这是迄今为止范围最大、规模最大的市场失灵现象。因此,经济分析必须是覆盖全球、着眼长期的,把风险和不确定因素摆在中心,并考虑发生重大的、非边际化的可能。 因此,研究气候变化的经济学是必要且紧迫的。 1、气候变化——迄今为止范围最大、规模最大的市场失灵现象 1.1如何理解气候变化是市场失灵现象 所谓“市场失灵”,主要是指市场机制在实现资源配置方面存在许多的局限性或缺陷性,因而不能达到“帕累托最优”,不能实现预期的社会经济目标。“市场失灵”是主张实行政府干预的强有力的理由。气候变化之所以可以看作是市场失灵现象,可以从以下几个方面理解: 首先,气候变化问题是具有很强的外部效应的,而且负外部效应是大于正外部效应的。气候变化问题直接造成人类自然环境的改变,例如,在过去100年中,海平面上升了10到20厘米。在过去50年中,北极夏季海面浮冰的面积缩小了10%甚至更多,冰的厚度则减少了40%。亚洲和非洲的干旱更加频繁剧烈。世界上许多珊瑚礁遭到与海水升温有关的破坏。动植物生存的地理范围和行为有所改变。极端天气情况可能增加等等。 其次,全球大气环境资源(温室气体排放容量资源)是全球性的公共产品,各国都不同程度地向大气排放温室气体。正是由于全球大气环境资源不具有排他性,没有产权的划定,各国为了经济快速发展,向大气排放的温室气体量越来越大,使得气候变化问题越来越严重,从而反过来对经济发展造成消极影响。 最后,气候变化对全球各地的影响程度是不同的,对低纬度地区的影响更为严峻,而对高纬度地区的影响则是初期有一定的积极影响,但随着气候变化问题继续严重,消极影响逐渐大于积极影响,这就造成了在收入分配问题上的不公平。 因此,将气候变化理解为市场失灵现象是有利于进行经济上的分析的。 2.气候变化对经济发展的影响 2.1气候变化对不同国家经济发展的严峻影响 迄今为止,人类的经济活动主要还是在自然条件下进行的,特别是维系人们生命的农业中的粮食生产,

人类活动与气候变化文献综述

人类活动与气候变化文献综述 国土资源学院学科教学(地理)谢丽萍314045110006摘要:当前全球气候变暖的问题给人类带来了严峻的挑战,它越来越被更多的人们所关注。笔者主要采用文献分析法,通过对相关期刊文献的阅读,重要从研究的尺度、研究的对象和研究的方法三个方面来对期刊文献进行分析,对其研究的主要内容与研究目的进行归纳。 关键词:人类活动;气候变化;全球气候变暖 据国家气候中心发布数据显示,2014年全球平均气温为14.6℃,成为自1880 年有气温记录以来最暖的一年。同年,全球各地旱灾、洪水、飓风等自然灾害频发,极端气候事件增多,已严重影响到了人们的生活甚至生命,人们对全球气候变暖空前关注。实际上,各国学者对气候变化及其与人类活动之间的关系的研究在上个世纪七八十年代就开始了,这些对气候变化的研究主要集中在气候变暖上,具体可从以下方面进行归纳, 1、研究的尺度 对气候变化及其与人类活动关系的研究从研究尺度上来说其研究的主要内容可分为两类:第一,从全球尺度范围出发,论述整体气候发生的变化;第二,从区域尺度范围出发,具体论述某一区域较长一段时间内气候所发生的变化。如上海市近数十年的城市发展对气候的影响一文中,主要论述了随着上海城市发展的加速进行,城市的人口密度、能源消耗及城市建筑物密度的增长,使得上海市的城市气候发生了一定的变化,其突出表现为热岛效应显著,并从城区风速和湿度、雾日数和晴天日数、太阳直接辐射和总辐射等方面的变化对它进行了论述。 2、研究的对象 2.1以全球变暖的原因为研究对象 以全球气候变暖的原因为出发点进行分析研究,该类文章主要从地球气候形成的基本因素,即太阳辐射、大气环流、地表情况出发,认为气候变暖的影响因素分为自然因素和人为因素,其中自然因素包括太阳活动、火山活动及地球轨道参数变化等;人为因素指人类通过对地球生物量、地面状况、大气成分所施加的影响造成下垫面的变化等。科学家也把这类因素称作影响气候变化的第四类因子,认为近百年来的全球气候变暖是由第四类因子影响造成的,其中,主导因素是人类活动,它对气候的影响表现在其活动使得大气中二氧化碳浓度持续上升,“温室效应”持续增强、人口激增,森林锐减使得其对大气中二氧化碳和氧气的平衡功能下降,增强了“温室效应”。 2.2以气候变化与人类活动的相互作用为研究对象 自第一次工业革命以来,城市化、森林砍伐、人类对自然环境的改造等引起大气中二氧化碳及其它痕量气体浓度增加,造成“温室效应”,全球气候变暖;全球气候的变暖造成极端天气增多,各种自然灾害频发,它对人类活动的影响具体表现在一下方面:第一,对农业的影响。农业对气候变化的影响及其敏感,天气和气候的变化对农业影响是多方面的,使得一些农作物减产,进而引起农作物产品价格的波动;第二,对水资源的影响,气候的变化特别是极端气候会引起洪灾、干旱等灾害;第三,对海产渔业的影响,体现在不同的鱼种对气候的反映不同;第四,对地球动植物的影响。如森林和热带生物,它主要受制于气候中的两

我国的低碳经济发展文献综述

我国的低碳经济发展文献综述 商丽09财政学2009020203016 一、引言 经过改革开放30多年的飞速发展,我国GDP每年都以较高的增速运行,经济发展态势良好,国家经济实力不断增强,目前已成为世界第三大经济体和第三大出口国,工业化和城市化仍处在快速发展中,并且还将在今后的一个较长的时期内持续这种快速的增长。30年的高速发展使我们不但从传统的“短缺经济”走向了真正意义的“买方市场”,而且基本解决了13亿人口的温饱问题,除了外汇储备世界第一,我们的钢铁产量、煤炭产量、水泥产量、发电量、玻璃产量均成为世界第一。 但是目前,无论是经济增长方式,还是工业化进程中的产业布局和结构,都存在着过分依赖资源、资本、环境的投入,充分利用但又比较倚重低价劳动力资源和土地资源,而自主创新技术和人力资本的作用不足等问题。特别是沿海地区的外向型、外源型的产业结构在这次金融危机中,遇到了前所未有的困境也充满着不确定性和变化。我国现有的经济发展模式不具有可持续性。 我国对能源消费的快速增长导致增加对进口能源(石油、天然气和煤炭)的依存度。气候变化导致的水资源短缺、极端天气也使得农作物大幅度减产。如果这种气候变化趋势得不到缓和,将严重影响我国的经济和社会发展。 目前我国的“三高”企业较多,单位GDP能耗大排污多,严重的破坏生态平衡,温室气体二氧化碳排放高。全国企业存在着工业技术创新能力较弱、产业层次偏低、企业整体素质不高的特点。我国经济面临着一系列挑战,突出表现在:可持续发展能力不强,资源环境压力加大,面临着应对气候变化的新挑战:产业结构不合理,自主创新能力不足;传统的低成本比较优势明显削弱,亟待形成新的优势。低碳经济作为一种新型的经济发展模式,倡导低消耗、低排放,它符合科学发展观的经济发展走可持续发展道路的要求,为我国产业结构的升级和转型提供了一条新的更加有效的途径。 二、关于低碳经济的产业结构理论文献综述

宏观经济学(下册)考试试题word精品

第九章 一、单项选择题 1. 国内生产总值是(A )的市场价值的总和。 A. —定时期内在一国(地区)境内生产的所有最终产品与服务 B. —定时期内在一国(地区)境内交换的所有最终产品与服务 C. 一定时期内在一国(地区)境内生产的所有产品与服务 D. —定时期内在一国(地区)境内交换的所有产品与服务 2. 名义GDF和实际GDP勺主要区别是(B )。 A. 名义GDP按价格变化做了调整,而实际GD测没有 B. 实际GDP按价格变化做了调整,而名义GD测没有 C. 名义GDP更适合于比较若干年的产出 D. 实际GDP S通货膨胀时增长更多 5. 政府向公务员支付的工资属于(C )。 A. 消费 B. 投资 C. 政府购买 D. 转移支付 6. 如果个人收入为3000元,个人所得税为150元,个人消费为2000元,个人储蓄为850元,则个人可支配收入为(B )0 A. 3000 元 B.2850 元 C. 2000 元 D.1000 元 10. 某个大学生毕业后未能立即找到工作,属于( A )。 A. 摩擦性失业 B. 结构性失业 C. 周期性失业 D. 季节性失业 11. 由于经济萧条而形成的失业属于(C )0 A. 摩擦性失业 B. 结构性失业 C.周期性失业 D. 永久性失业 12. 某个纺织工人因为纺织业不景气而失去工作,这种失业属于( B )o A. 摩擦性失业 B. 结构性失业 C. 周期性失业 D. 永久性失业二、多项选择题 1. 国内生产总值的含义有(ABCE )o A. 是市场价值的概念 B. 测度的是最终产品和服务的价值 C. 是一定时期生产的最终产品和服务的价值 D. 是一定时期实际销售的最终产品和服务的价值 E. 计算的是流量而不是存量 2.国民收入核算体系包括的总量指标有(ABCDE ) o A.国内生产总值 B.国民生产总值 C.国民生产净值 D.国民收入 E.个人收入

气候变化经济学研究综述

气候变化经济学研究综述 王东风张荔 2012-08-14 14:49:35 来源:《经济学家》(成都)2011年11期 【内容提要】气候变化经济学目前尚无完整的理论体系,是经济学研究的一个分支。气候变化经济学的渊源是可持续发展理论,公平性原则、可持续性原则和共同性原则是气候变化经济学的基本原则是气候变化经济学的研究范围包括:气候变化的经济影响,温室气体减排的经济含义,温室气体减排手段的经济分析,气候变化的国际政治经济分析以及气候变化与中国的经济发展。 【关键词】气候变化气候变化经济学碳排放温室气体减排 一、引言 气候变化问题归根结底是人类的可持续发展问题。可持续发展理论最早可追溯到马尔萨斯悲观的人口理论,而且,长期以来,人口问题也是可持续发展的核心议题。与人口问题相伴而生的是资源问题和环境问题。由罗马俱乐部于1972年发表的《增长的极限》强烈刺激了人们对人口、资源及环境担忧的神经。而近20多年,随着全球升温速度的加快和极端天气事件的频繁出现,气候变化问题已经成为可持续发展的核心。 以联合国为主的国际组织推动了关于气候变化的学术研究。1988年成立的联合国气候变化专门委员会展开对气候变化的科学影响和社会经济问题的综合评估,分别于1990年、1996年、2001年和2007年发布了四次评估报告,在国

际社会产生了广泛影响。1992年在巴西里约热内卢召开的联合国环境与发展会议达成了《气候变化框架公约》;1997年在日本京都召开的《气候变化框架公约》第三次缔约方大会上通过了《京都议定书》,对主要工业国家的二氧化碳排放提出了量化减排标准;2007年在印尼巴厘岛召开的联合国气候变化大会通过了“巴厘岛路线图”;2009年在丹麦哥本哈根召开的气候变化大会尽管没能达成任何具有法律约束力的文件,但会议还是在国际社会及学术界产生了巨大影响。 气候变化问题的日益严重是气候变化经济学发展的原动力,而气候变化的国际公共物品特殊属性以及由此带来的艰难的国际谈判则为气候变化经济学注入了能量强大的推进剂。气候变化经济学目前尚无完整的理论体系,它作为经济学的研究方向而存在,研究领域集中在气候变化的经济影响、气候变化治理的经济分析以及气候变化的国际政治经济分析。本文从以下方面展开对气候变化经济学研究进展的综述:气候变化的经济影响,温室气体减排的经济含义,温室气体减排手段的经济分析,气候变化的国际政治经济分析以及气候变化与中国经济发展。 二、气候变化的经济影响:可持续发展的经济分析 可持续发展的概念最早出现在1987年世界环境与发展委员会发表的《我们共同的未来》。在由布伦特兰夫人主持的该报告中,可持续发展被定义为“既满足当代人的需求,又不对后代人满足其自身需求的能力构成危害的发展”。1989年联合国环境署理事会在《关于可持续发展的声明》中,将可持续发展的概念进一步明确为“可持续的发展是指既满足当前需要而又不削弱子孙后代满足其需要能力的发展,而且绝不包含国家主权的含义”。随着对可持续发展概念的理解和

低碳经济的经济学分析

中国低碳经济分析及优化建议 摘要:转变经济增长方式,走可持续发展的低碳经济之路是未来人类社会的必然选择。随着中国的综合国力的不断提升,工业化和城市化进一步加大,在生产力进步的同事,环境问题越来越成为当前中国乃至世界的一个重要问题。其中,由于现代产业的发展,碳排放量随之扩大。大气中的二氧化碳浓度明显增加,全球变暖的现象导致世界各地发生了剧烈的环境变化。本文从微观经济学和社会环境的角度分析了低碳经济的外部性和公共物品的特征,在生产领域中,生产者及消费者的行为产生的外部性问题,如何实现社会最优,实现社会公平。分析低碳经济的最优合理配置,并在完全信息的前提下,对解决低碳经济中的多边外部性的政府规制和碳交易进行了分析,MSC和MPC以及MSB和MPB之间在现实生活中不可能完全相等,因此需要引入政府为外部化成本买单,即制定相关税收政策或者收费政策来实现帕累托最优。合理的制度安排会引致低碳经济达到帕累托的最优。对于污染水平达到最优进行碳排放配置的分析。最后总结低碳经济的发展建议。 关键词:低碳经济,外部性,公共物品,政府管理,产权交易 一、前言 随着人类经济社会的发展和工业化进程的加快,对能源的需求不断上升,大量化石能源的开发和使用,人为地增加了大自然的二氧化碳浓度,打乱了地球生态系统的平衡,导致全球变暖的温室现象。根据联合国政府间气候变化专门委员(International Panelon Climate Change,IPCC)会发布的第四份气候变化评估报告,在过去的100年(1906年~2005年)中,全球平均气温升高0.56℃~0.92℃,由于二氧化碳、甲烷、氧化亚氮等温室气体(GHG)造成的温室效应使全球平均地表气温上升了0.3℃~0.6℃;预计21世纪末,全球平均气温(与1980年~1999年相比)将继续升高l.8℃~4.0℃,平均地面温度可能会升高1.1℃~6.4℃(IPCC,2007),这种全球的气候变化将对人类的生存和发展带来一系列问题,包括冰川融化导致海平面的上升,干旱、洪水、飓风等极端气候现象和自然灾害频发,生态系统退化等。 由于人们无节制地排放所引起的气候变化引起各国政府的高度重视,1979年,第一次世界气候大会上,气候变化首次作为一个引起国际社会关注的问题提上议事日程。1988年,联合国建立了政府间气候变化专门委员会监测和报告全球气候变化。1997年,在日本京都由联合国气候变化框架公约中制定的《京都议定书》(Kyoto Protocol),明确提出:“将大

全球气候变化对对生物多样性的影响

《保护生物学》期末考查 姓名: 学号: 一、简述生物多样性的价值 生物多样性具有直接价值、间接价值、选择价值、遗传价值及存在价值,还具有巨大的无形资产。 1、直接价值 生物多样性的直接价值表现在当地消耗使用价值(如食物,消费等)和生产使用价值(野外收获进入贸易市场)。地消耗使用价值,是指诸如猎物、薪柴等在当地消耗而不进入国内或国际市场的物品的价值。生产使用价值是指从野外收获、在国内或者国际商品市场销售的产品价值。 2、间接价值 生物多样性的间接使用价值一般表现为涵养水源、净化水质、巩固堤岸、防止土壤侵蚀、降低洪峰、改善地方气候、吸收污染物,并作为二氧化碳汇集在调节全球气候变化中的作用,以及宜人价值(生态旅游、自然史与教育)等。 3、选择价值 生物多样性的长期价值也是选择价值或者潜在价值。今天,没有人敢确定现在还未被利用的那些物种在将来也不会有利用的价值(一些具药用的物种)。栽培植物的野生亲缘种究竟能提供多少对农林业发展有用的遗传材料也很难确定。 4、存在价值 生物多样性的存在价值,指伦理或道德价值,自然界多种多样的物种及其系统的存在,有利于地球生命支持系统功能的保持及其结构的稳定。存在价值常常受保护愿望来决定,反映出人们对自然的同情和责任。一个物种的存在价值有多大,它的消失究竟带来多大的损失,目前人们还难以准确评估,正如人们不能评估一只恐龙的存在价值一样。生物多样性的存在价值也可以是收益价值或遗产价值——为保护子孙后代的某种价值而愿意支付的价值总和。

二、论述全球气候变化对对生物多样性的影响 全球变暖研究最早从1824年法国物理学家Fourier提出温室效应的概念开始,至今己开展了将近200年,现在全球变暖己成为一个公认的事实。联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第五次评估报告指出,1880-2012年全球地表平均温度己升高0.85℃。自1950年以来,气候系统的许多变化是史无前例的,科学家认为1983-2012年可能是北半球近1400年来最暖的30年,如果没有积极有效的措施,预计到21世纪末,全球年平均气温将比前工业时代至少上升1.5℃[1]。 1950-2010年间,全球有约5.7%的陆地面积发生了主要气候类型的转变,包括:干旱气候类型以及高纬度大陆气候类型的扩张、极地和中纬度大陆性气候类型的缩减、温带、大陆性以及极地气候的显著向极移动、热带和极地气候的海拔增长[2]。在中国,到2010年,己经能在气候带交界地区(约全国7.5%的陆地面积)诊断到气候带的变化,包括:东北地区温寒混交林气候向温带落叶林气候的转变:青藏高原苔原气候(ET)的消失;中国西南地区温带冬早气候的西进北抬。到21世纪末,全国将有超过52.6%的面积发生气候类型的转变[2]。 全球气候变暖对生物多样性具有大尺度的综合性影响。过去的气候变化已使物种物候、分布和丰富度等改变,使一些物种灭绝、部分有害生物危害强度和频率增加,使一些生物入侵范围扩大、生态系统结构与功能改变等。未来的气候变化仍将使物种物候和行为、分布和丰富度等改变,使一些物种灭绝、使有害生物爆发频率和强度增加,并将可能使生态系统结构与功能发生改变等[3]。 我将从陆地、湖泊和海洋生物多样性三个方面论述全球气候变暖对生物多样性的影响。 1、对陆地生物多样性的影响 气候带北移、两极冰山退缩,植物向高纬度地区、高海拔山地移动[1,4,5]。到2100年,全球陆地表面49%的植物群落以及全球陆地生态系统37%的生物区系发生改变,同时在无任何减排努力、全球升温4℃的最悲观模型中,全球植物多样性的平均水平将下降9.4%[4]。海平面上升,海滨植物大面积萎缩、生物入侵加剧;植物种间竞争关系发生改变,优势种改变;早春温度提前升高,植物物候节律改变;荒漠草原区土壤增温使得植物群落发生演替,植物数量减少,植物物种加速灭绝[4]。以及森林群落生产力下降,森林火灾和病虫害威胁加大[1,5]等。 野生动物的分布区整体上向北移,如鸟类的北扩或西扩[6],昆虫向两极和高海拔地区扩展[7],种群灭绝风险增加、物种多样性降低,如蝴蝶[8]。物候期提前,加快昆虫的生长发育,

气候变化的经济学:一个文献综述

气候变化的经济学:一个文献综述 一、气候变化的特征 在过去的30年中,以气候变暖为主要特征,全球范围内的大气平衡正在受到破坏,这会对人类生活产生全面和长期的重大影响。很多研究者利用一些相互独立的数据观测到外力导致的气候变化,发现过量燃烧化石燃料①破坏了大气平衡,并且导致了全球变暖。这些研究证实了IPCC②第三次评估报告(IPCC,2001)的结论,即“50年来的全球变暖很可能应该归因于人类导致的温室气体的增加”。 然而,温室气体排放是否会造成全球变暖,全球变暖是否会对各国经济产生影响以至于必须采取控制和减排措施,曾经在很长时间都有争议,这种争论甚至一直持续到上世纪末。Schelling(1992)就认为,越是放眼长期,温室气体对气温的影响就越不确定。他还就气候变暖是否会对全球经济产生大的影响提出质疑,一方面是因为现代科技无法对长期影响做出准确预测,另一方面是因为随着依赖气候的产业越来越少,气候变化对经济产生的负面作用也将有限。但是目前Schelling等提出的这类争议已经不复存在,气候变暖会对全球自然生态和人类生活造成破坏这一点被很多科学研究的成果证明,在学界也已达成广泛共识。 据研究,全球平均表面气温在过去的100年里上升了0.3-0.6℃。Hansen 和Lebedeff(1987-1988)每5年取一个平均值,得出的结论是全球平均表面气温从1880年的-0.5℃上升到1980年的0.2℃。IPCC第三次评估报告(IPCC,2001)预计从1990年到2100年,全球平均表面气温将上升1.4-5.8℃。就像Dickinson(1986)指出的那样,实际的均衡气温上升幅

雾霾时空分布特征及形成原因文献综述 穆迪

雾霾时空分布特征及形成原因文献综述 1.雾霾污染的相关概念和理论 (1)雾霾的概念 雾霾中的雾是近地面的云,霾是漂浮在空气中的硫酸、灰尘等组成的气溶胶。在一定光照,温度,湿度和动力因素雾和霾相结合就形成了雾霾。雾霾的主要成分是直径不大于2.5 微米的可入肺颗粒物,称为PM2.5。首先PM 是“particulate matter”的英文缩写,是指可吸入颗粒物质,在环境领域被称为颗粒物,在大气科学领域被称为大气溶胶粒子。按气象学定义,雾是水汽凝结的产物,主要由水汽组成;按中华人民共和国气象行业标准《霾的观测和预报等级》的定义,霾则由包含PM 2.5在内的大量颗粒物飘浮在空气中形成。通常将相对湿度大于90%时的低能见度天气称之为雾,而湿度小于80%时称之为霾,相对湿度介于80%~90%之间时则是霾和雾的混合物共同形成的,称之为雾霾。 (2)雾霾污染的形成机制 雾霾污染的形成机制非常复杂,既有人为原因,也有大气原因。人类活动中工业生产和居民生活使得污染物大量排放,为雾霾形成提供了物质基础,所以说“污染是元凶”;大气运动包含水平运动和垂直运动两种,在雾霾污染形成过程,空气运动扮演“帮凶”的角色。根据中国科学院最新调查发现,中国大陆雾霾污染源主要是燃煤、工业生产、汽车尾气、生物质燃烧以及扬尘沙尘。其中PM2.5是主要污染物,其污染源所占比重如图1-1 所示。 由于人类生产生活产生的排放物形成的一次颗粒物通过地面的界面反应,形成二次无机颗粒;同时其他废气通过大气输送和化学反应,形成二次有机颗粒物,这样就形成雾霾的物质基础。气溶胶与湿润的空气在大气条件出现水平方向连续静风和垂直方向逆温时,就产生雾霾,而雾霾的水汽遇冷凝结成雾或轻雾。 图1-1 PM2.5主要来源占比图 (3)雾霾污染的危害 1-3-1雾霾的危害是多方面的,包括对国民经济运行、居民生产生活以及居民身心健康。雾霾天气发生时,空气湿度低于百分之六十,可吸入颗粒物质均匀浮游在于空中,颗粒物质对大气具有一定的散射和吸收作用,使得空气能见度降低,影响交通通讯,工业生产和农业生产。可吸入颗粒物,尤其是可入肺颗粒物通过进入人体循环系统,造成呼吸道炎症、肺炎等病症,加重了人们对于雾霾污染的恐惧感,严重影响人们的身心健康。 1.3.2雾霾天气发生后,严重的视程障碍威胁着城市道路、高速公路、航空港、海港、航道

宏观经济学-名词解释

宏观经济学名词解释 1.国内生产总值(GDP):经济社会(即一国或一地区)在一定时期内运用生产要素所生产的全部最终产品(物品和劳务)的市场价值。 2.上述定义含有的意思: 1)GDP是一个市场价值的概念; 2)GDP测度的是最终产品的价值; 3)GDP是一定时期内(往往为一年)所生产的而不是所售卖掉的最终产品价值; 4)GDP是计算期内生产的最终产品价值,因而是流量而不是存量; 5)GDP是一国范围内生产的最终产品的市场价值,从而是一个地域概念,而与此相联系的国民生产总值(GNP)则是一个国民概念; 6)GDP一般仅指市场活动导致的价值。 3.国内生产总值GDP;国内生产净值NDP;国民收入NI;个人收入PI;个人可支配收入DPI。 4.名义GDP(或货币GDP):是用生产物品和劳务的当年价格计算的全部最终产品的市场价值。 5.实际GDP:是用从前某一年作为基期的价格计算出来的全部最终产品的市场价值。 6.GDP折算指数:是名义的GDP和实际的GDP的比率。 7.用支出核算GDP:通过核算在一定时期内整个社会购买的最终产品的总支出即最终产品的总卖价来计量GDP。 8.消费(指居民个人消费)支出(用字母C表示)包括购买耐用消费品(如小汽车、电视机、洗衣机等)、非耐用消费品(如食物、衣服等)和劳务(如医疗、旅游、理发等)的支出。 9.投资:增加或更换资本资产(包括厂房、住宅、机械设备及存货)的支出(用字母I表示)。 10.净投资:总投资中扣除了资本消耗或者说重置投资部分。 11.存货投资:是企业掌握的存货价值的增加(或减少)。 12.自主投资:利率r为零势能有的投资量。 13.储蓄-投资恒等式:国内生产总值总等于消费加投资,即Y=C+S;国民收入=工资+利息+租金+利润=消费+储蓄,即Y=C+S,由上而得的公式I=S。 14.折旧:包括生产中资本物品的物质磨损和资本老化带来的精神磨损。 15.政府购买(即政府对物品和劳务的购买):指各级政府购买物品和劳务的支出,如政府花钱设立法院,提供国防,建筑道路,开办学校等方面的支出。 16.净出口:进出口的差额。用X表示出口,用M表示进口,则(X—M)就是净出口。 17.最终产品:在一定时期内生产的并由最后使用者购买的产品和劳务。 18.中间产品:用于再出售而供生产别种商品用的产品。 19.政府转移支付:指政府在社会福利保险、贫困救济和补助等方面的支出。 20.个人可支配收入:缴纳个人所得税以后的个人收入。 21.均衡产出:和总需求相等的产出,也就是经济社会的收入正好等于全体居民和企业想要有的支出。 22.消费函数(消费倾向):随着收入的增加,消费也会增加,但是消费的增加不及收入增加的多。 23.储蓄函数:储蓄随收入增加而增加的比率递增的关系。 24.边际消费倾向:增加的消费和增加的收入之比率,也就是增加的一单位收入中用于增加的消费部分的比率。 25.平均消费倾向:任一收入水平上消费支出在收入中的比率。 26.边际储蓄倾向:储蓄曲线上任一点上的储蓄增量对收入增量的比率。 27.平衡储蓄倾向:任一收入水平上储蓄在收入中所占的比率。 28.棘轮效应:消费者易于随收入的提高增加消费,但不易随收入之降低而减少消费,以致产生有正截距的短期消费函数。 29.示范效应:消费者的消费行为要受周围人的消费水准的影响。