无机及分析化学基本概念

无机及分析化学基本概念

1.溶液的性质:

1)溶液的颜色、密度、酸碱性和导电性(与溶质的本性有关)

2)溶液蒸气压、沸点、凝固点和渗透压(与溶质的本性无关,与溶质的独立质点数有关) 2.溶液的种类:

1)难挥发的非电解质稀溶液(蔗糖溶液) 2)电解质溶液或浓溶液(食盐溶液)

3.难挥发的非电解质稀溶液的通性,或者称为依数性

1)溶液蒸气压的下降(在一定温度下,难挥发非电解质稀溶液的蒸气压的下降值与溶质的摩 尔分数成正比。------拉乌尔定律)

2)溶液沸点升高和凝固点下降(一切可形成晶体的纯物质,在给定条件下都有一定的沸点和凝固点。)

3)溶液的渗透压

A.渗透: 由物质粒子通过半透膜单向扩散的现象。

B.渗透压:为维持只允许溶剂通过的膜所隔开的溶液与纯溶剂之间的渗透平衡而需要的超额 的压力。

3.电解质溶液或浓溶液

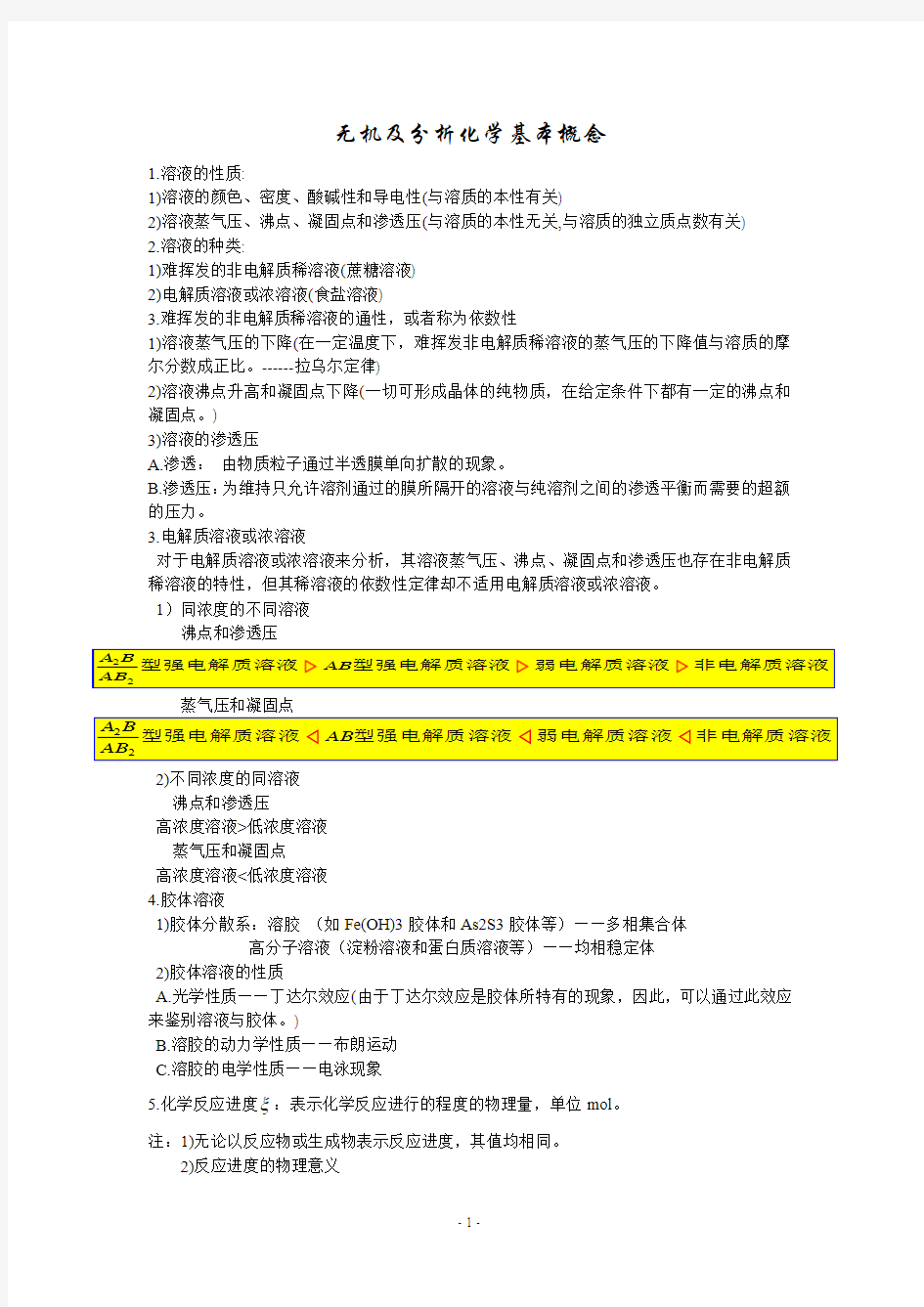

对于电解质溶液或浓溶液来分析,其溶液蒸气压、沸点、凝固点和渗透压也存在非电解质稀溶液的特性,但其稀溶液的依数性定律却不适用电解质溶液或浓溶液。 1)同浓度的不同溶液 沸点和渗透压

蒸气压和凝固点

2)不同浓度的同溶液 沸点和渗透压

高浓度溶液>低浓度溶液 蒸气压和凝固点

高浓度溶液<低浓度溶液 4.胶体溶液

1)胶体分散系:溶胶 (如Fe(OH)3胶体和As2S3胶体等)——多相集合体 高分子溶液(淀粉溶液和蛋白质溶液等)——均相稳定体 2)胶体溶液的性质

A.光学性质——丁达尔效应(由于丁达尔效应是胶体所特有的现象,因此,可以通过此效应 来鉴别溶液与胶体。)

B.溶胶的动力学性质——布朗运动

C.溶胶的电学性质——电泳现象

5.化学反应进度 :表示化学反应进行的程度的物理量,单位mol 。 注:1)无论以反应物或生成物表示反应进度,其值均相同。 2)反应进度的物理意义

22

A B AB AB 型强电解质溶液型强电解质溶液弱电解质溶液非电解质溶液22

A B AB AB 型强电解质溶液型强电解质溶液弱电解质溶液非电解质溶液

表明:每消耗掉a mol 物质A 的同时,也消耗掉b mol 的物质B ,并生成g mol 的物质G 和d mol 物质D

3) 反应进度与化学反应计量方程式的写法有关 反应进度必须对应具体的反应方程式 6.系统和环境

1)系统:热力学中所研究的对象

2)环境:系统以外与系统密切相关的其它物质和空间 3)根据环境与系统间有无能量与物质的交换分类 A.敞开系统:有物质和能量交换 B.封闭系统:有能量但无物质交换 C.隔离系统:无能量也无物质交换 7.状态和状态函数

1)状态: 由一系列表征系统性质的宏观物理量(如压力、温度、密度、体积等)所确定下来的系统的存在形式。

2)状态函数:用以确定系统状态的宏观物理量。

压力p 、温度T 、密度ρ、体积V 、物质的量n 、热力学能U 、焓H 、熵S 、吉布斯函数G 均为状态函数

3)状态函数具有以下性质:

A.状态一定,状态函数一定,状态变则状态函数随之改变。

B.状态函数变化只与系统的终始态有关,而与变化的具体途径无关。 8.过程与途径

1)系统状态所发生的一切变化称为------过程

2)系统由始态到终态所经历的过程总和被称为------途径 9.热和功

热和功是系统状态发生变化时与环境之间的两种能量交换形式,J 或kJ 。

1)热:系统与环境之间因存在温度差异而发生的能量交换形式叫作热,用Q 来表示。 规定:系统吸热—— Q >0;系统放热——Q <0 热不是状态函数!!!

2)功:除热以外的其他各种能量交换形式叫功,用W 表示。

规定:系统对环境做功,W<0(失功);环境对系统做功,W>0(得功) 功不是状态函数!!!

a.体积功:体系由于体积变化而反抗外力所做的功。

b.非体积功: 如电功,表面功等。 10.热力学能与热力学第一定律

1)热力学能:即内能,系统内部各种形式能量的总和,包括系统中分子的平动能、转动能、振动能、电子运动和原子核内的能量以及系统内部分子与分子间的相互作用的位能等。用符号U 表示,单位J 或kJ

G A B D A B G D aA bB gG dD 1mol Δn Δn Δn Δn ξ1mol

νννν++=====例 若发生了 反应进度的反应,则

在实际化学过程中,U 的绝对值不可能得到!

2)热力学第一定律:在隔离系统中,能的形式可以相互转化,但不会凭空产生,也不会自行消失。它只能从一种形式转化为另一种形式,在转化过程中,能量的总值不变。 热力学第一定律的实质是能量守恒与转化定律

若只考虑系统对环境作体积功

11. 化学反应热效应

化学反应热效应是指系统发生化学反应时,在只做体积功不做非体积功的等温过程中吸收或放出的热量。

1)恒容反应热 在等温条件下,若系统发生化学反应是恒容且不做非体积功的过程,则该过程中与环

境之间交换的热就是恒容反应热,以符号“

Q

V

”来表示。

恒温恒容过程中系统的热量变化全部用来改变系统的热力学内能! 2)恒压反应热 在等温条件下,若系统发生化学反应是恒压且只做体积功不做非体积功的过程,则该过程中与环境之间交换的热就是恒压反应热,其量符号为

Q

P

H---焓,具有能量的量纲,无物理意义,状态函数,绝对值无法确定。

恒压只做体积功的过程中,系统吸收的热量全部用于增加系统的焓。

3)的关系与U H ??

注:a.当反应物和生成物都为固态和液态时,反应的 值很小,可忽略不计,

b.对有气体参加或生成的化学反应, 值较大,不可忽略。 根据理想气体状态方程

21U U U ?=-U Q W

?=+U Q p V

?=-?V

Q

ΔU =∴W Q ΔU +=:由热力学第一定律

V p W Q Q p ?-==若为恒压过程V p Q U p ??-=∴V ΔU Q p ?p +=pV U H +=令ΔH Q p =H U P V

?=?+?V p ?ΔU

ΔH ≈V p ?(g)ΔH ΔU p V ΔH ΔU Δn RT =+?=+

A.由所给气体物质的质量计算

B.由反应进度及参与反应的气体物质的化学计量数计算

12.盖斯定律

在不做其它功并处于恒容或恒压的情况下,任一化学反应,不论是一步完成的,还是分几步完成的,其化学反应的热效应总是相同的,即化学反应热效应只与始、终状态有关而与具体途径无关。

13.反应焓变的计算

1)标准摩尔反应焓变

化学反应中,任何物质均处于温度T 时的标准状态下,该反应的摩尔反应焓变称为标准摩尔反应焓变 2)标准摩尔生成焓

在温度T及标准态下,由稳定单质生成1 mol 物质B的标准摩尔反应焓变即为物质B

在T温度下的标准摩尔生成焓

稳定单质的标准生成焓为零: 碳(石墨),硫(斜方硫),磷(白磷) 3)标准摩尔燃烧焓

在标准态下1mol 物质完全燃烧(或完全氧化)生成标准态的产物的反应热效应为该物质的标准摩尔燃烧焓。(或在单位反应进度时的标准摩尔反应焓变为标准摩尔燃烧焓) 完全燃烧:)(2

g C CO →

)(2

l O H H → )(2

g S SO →

)(2

g N N

→

)(2

aq HCl Cl

→

4)标准状态:指在温度T 及标准压力p 0(100kPa)下的状态,简称标准态,用“0”表示。 热力学中的标准态:

a. 纯理想气体物质的标准态是该气体处于标准压力p0下的状态,混合理想气体中任一组分的标准态是该气体组分的分压为p0时的状态。

b. 纯液体(或纯固体)物质的标准态就是标准压力p0下的纯液体(或纯固体)。 必须注意:

在标准态的规定中只规定了压力p0,并没有规定温度!

5)标准摩尔反应焓变的计算

a.由物质的标准摩尔生成焓 求反应的标准摩尔焓变

()

g n ?的计算

ξH ΔH Δr m r =θm

f H

Δθ

m

c H Δθ

?m f H θ?m r H aA bB gG dD

+→+()[(,)(,)]

[(,)(,)]

r m f m f m f m f m

H T g H G T d H D T a H A T b H B T θθθ

θθ

?=?+?-?+?相态,相态,相态,相态,

通式:

2)由物质的标准摩尔燃烧焓 求反应的标准摩尔焓变

通式:

14.化学反应的方向和限度 1)化学反应的自发性

a.在没有外界作用下,系统自身发生变化的过程称为自发变化。

b.凡是自发变化是不能自发地向相反方向进行。

c.自发变化过程具有不可逆性,并具有一定的方向性和限度。 2)焓和自发变化

a.许多放热反应能够自发进行。

b.有些吸热反应也能自发进行。

说明:焓变只是影响反应自发性的因素之一,但不是唯一的影响因素。 3)混乱度、熵

A.宏观状态下可能出现的微观状态数称为混乱度。 ★系统都倾向于取得最低能量状态

★系统都倾向于取得最大混乱度

B.熵是表示系统中微观粒子混乱度的一个热力学函数,其符号为S 。 系统的混乱度愈大,熵愈大。 熵是状态函数。

熵的变化只与始态、终态有关,而与途径无关。

注:在298.5K 及标准状态下,参考状态的单质其标准摩尔熵有确定值但不等于零 物质的标准摩尔熵的特点:

a.同一物质,298.15K 时,气态>液态>固态

b.结构相似,相对分子质量不同的物质,随相对分子质量增大而增大

c.相对分子质量相近,分子结构复杂的,越大

C.由各物质的标准摩尔熵 计算反应的标准摩尔熵变

()r

m B f m B

H H B θθ

ν?=?∑

θ

?

m c H θ?m r H aA bB gG dD

+→+()[(,)(,)]

[(,)(,)]

r m c m c m c m c m

H T a H A T b H B T g H G T d H D T θθθ

θθ

?=?+?-?+?相态,相态,相态,相态,(B)H )Δν((I)H Δθ

m c B

B θm r

∑

-=θm

S θ?m r S

aA bB gG dD

+→+()[,)(,)]

[(,)(,)]

r m m m m m

S T gS GY T dS D T aS A T bS B T θ

θθθθ?=+-+相态,相态,相态,相态,

通式:

4)热力学第二定律

在任何自发过程中,系统和环境的熵变化的总和是增加的。

5)Gibbs 函数和Gibbs 函数变

在定温定压下,任何自发变化总是系统Gibbs 函数减小。

6)标准摩尔生成吉布斯函数与标准摩尔反应吉布斯函数变

A.由各物质的标准摩尔生成Gibbs 函数 计算反应的标准摩尔Gibbs 函数变

通式:

B.对于任一化学反应,其反应的 的计算方法:

(1) 当T = 298.15 K 时

()()r m B m B

S T S B θθ

ν

?=∑0>?+?=?环境系统总S S S 自发变化总 0>?S 非自发变化总 0

TS H G -=S

T H G ???-=进行;

反应是自发的,能正向 0

反应是非自发的,能逆 0>?G 处于平衡状态。

反应 0=?G θ?

m

f G θ

?m r G

zZ

yY bB aA +→+)]T ,B (G b )T ,A (G a [)]T ,Z (G z )T ,Y (G y [)T (G m f m f m f m f m r 相态,相态,相态,相态,θ

θθ

θθ?

?

?

??+-+=)(B,298.15K G Δν(298.15K)G Δθ

m f B

B θm r

∑

=θ

m

r G

Δ)(B,298.15K G Δν(298.15K)G Δθ

m f B

B θm r ∑

=(298.15K)S T Δ(298.15K)H Δ(298.15K)G Δθ

m r θm r θm r -=

(2) 当T = T K 时

C.平衡常数与标准摩尔Gibbs 函数变

a.在恒温恒压、不做非体积功条件下的化学反应方向判据:

b.在恒温恒压,任意状态下

c.非标态下,化学反应方向的判据:

(TK)S T Δ(TK)H Δ(TK)G Δθ

m r θm r θm r -=(298.15K)

S T Δ(298.15K)H Δ(TK)G Δθ

m r θm r θm r -≈发)

能自发进行(逆过程自平衡状态

自发进行不0G

Δ0G Δ0G Δm r m r m r >=<()()ln r m r m G T G T RT Q θ

?=?+θr m r m θ ΔG ΔG RTlnQ=0 Q K =+∴=达平衡时 θ

θm r RTlnK

G Δ-=∴θr m r m θθ

r m

θr m ΔG ΔG RTlnQ

ΔG RTlnK ΔG RTlnK RTlnQ =+=-∴=-+θ

r m ΔG RTlnK RTlnQ =-+θr m r m θθr m r m θθr m r m θ

ΔG 0 ΔG RTlnK RTlnQ 0

Q K ΔG 0 ΔG RTlnK RTlnQ 0

Q K ΔG 0 ΔG RTlnK RTlnQ 0

Q K <=-+<<==-+==>=-+>>若则反应正向自发进行若则 反应达平衡

若则 反应逆向自发进行

经验判据:

<-40kJ ·mol-1,反应多半正向进行 >40kJ ·mol-1,反应多半逆向进行

-40kJ ·mol-1 < < 40kJ ·mol-1,必须用G

m

r

?

判断反应方向

7)温度对化学平衡的影响

浓度、压力改变并不改变平衡常数,而温度对平衡的影响是通过对平衡常数的改变而达到的。

15.定量分析中的误差

1)误差 : 指测量值与真实值之间的数值差。

a.系统误差是由某些固定的原因而造成的比较恒定的误差。具有单向性,使分析结果系统的偏高或偏低。

特点:单向性、重复性

b.随机误差又称为不可测误差,是指在多次测定中,某些随机的、偶然性的原因而产生的非恒定性的误差。

特点:不可避免性

非恒定性,误差值可大可小 可变性,误差值可正可负

误差在一定范围内波动,遵守统计规律

c.过失误差是由于工作上粗枝大叶,过渡疲劳或情绪不佳等因素引起的。 A.绝对误差表示测定值与真实值之差

B.相对误差表示绝对误差在真实值中所占百分率(或千分率)

θ

m r G Δθm r G Δθm r G Δθ

m r G Δθ

m

r θm r θm r θ

θ

m r S T ΔH ΔG Δ RTlnK G Δ-=-= θ

m

r θm r θS T ΔH ΔRTlnK -=-∴RT H ΔR S ΔlnK θ

m

r θm r θ-=θ

22θ11K T K T 时平衡常数为温度 时平衡常数为设温度θθ1r m θ

212

K ΔH 11ln ()

K R T T

--∴=E X X

i T =-100%

100%r T i T

T

E E X X X X =?-=?

2)偏差是测量值与算术平均值之间的差异: 3)准确度和精密度

准确度:测量值与真实值接近的程度

精密度:表示一组测量值之间相互接近的程度

精密度高不一定准确度好(可能有系统误差), 而欲得高准确度,必须有高精密度。 4)提高分析结果准确度的方法 一、杜绝过失误差 二、减少偶然误差

1. 增加平行测定次数

2. 减少测量误差 三、消除系统误差

1. 选择合适的分析方法

2. 对照试验

3. 空白试验

16. 有效数字及其计算规则

1)零在有效数字中起的作用:

a.“0”在两数字之间,无论是小数点之前或之后都应作为有效数字,如1.0008, 100.08

b.“0”在数字之前,无论是小数点之前或之后都不作为有效数字,如0.054, 0.54, 0.2%

c.“0”在数字之后,同时也在小数点之后,应作有效数字,如

d.某些数字5000,1000,450 等末位数的“0”,有效数字位数比较含糊

e.对数的有效数字取决于尾数部分的位数,因其整数部分只代表该数的方次,如PH =9.85,只有两位有效数字,转换成氢离子浓度就为: 2)有效数字的修约规则 目前多采用“四舍六入五成双”规则对数字进行修约 ①当尾数4 时则舍去,当尾数6 时则入;

②尾数=5 时而后面数为 0 时,若“5”前面为偶数则舍,如为奇数则入; ③当“5”后面还有不是 0 的任何数字时,无论 5 前面是奇数或是偶数都入; 17. 1)酸碱反应的实质——质子的转移

2)共轭酸碱对的相对强度:酸愈强,其共轭碱愈弱;碱愈强,其共轭酸愈弱。 3)稀释定律:在一定温度下(

θ

K

a

为定值),弱电解质的解离度随着其溶液的稀释而增

大。

4)同离子效应与盐效应共存时,常常忽略盐效应,只考虑同离子效应。 5)缓冲溶液作用的基本原理:

向溶液中加入少量的酸或碱,缓冲溶液均可使溶液的酸度基本稳定不变 18.1)▼

θ

K

sp

值的大小反映了难溶电解质的溶解程度。

▼ 其值与温度有关,与浓度无关。 2)

* 不同类型的难溶电解质不能直接用溶度积比较其溶解度的相对大小。 3)沉淀—溶解平衡的反应商判据,即溶度积原理: ☆ Q>

θ

K

sp

平衡向左移动,沉淀析出

i d X X =-040050002000100105.,.,.,.?110104.1--??=+L mol c H sp K θ

相同类型的难溶电解质,其 大的* S 也大。

☆ Q< θ

K

sp

平衡向右移动,无沉淀析出;若原来有沉淀存在,则沉淀溶解

☆Q=

θ

K

sp

处于平衡状态,饱和溶液

4)影响沉淀溶解度的因素 同离子效应、盐效应 5)沉淀的溶解

a.同离子效应和盐效应

b.生成弱电解质使沉淀溶解

c.通过氧化还原反应使沉淀溶解

d.生成配合物使沉淀溶解 19.1)书写原电池符号的规则:

①负极“-”在左边,正极“+”在右边,盐桥用“‖”表示。

②半电池中两相界面用“ | ”分开,同相不同物种用“,”分开,溶液、气体要注明cB ,pB 。

③纯液体、固体和气体写在惰性电极一边用“,”分开。

2)氧化还原电对的电极电势:金属与其盐溶液接触界面之间的电势差,简称为该金属的电极电势。

3)原电池的最大功与Gibbs 函数

在恒温恒压下,反应体系吉布斯函数变的降低值等于体系所能作的最大有用功。对于原电池,在恒温、恒压条件下,所作的最大有用功即为电功。

标准状态:θ

G

m

r

?θ

MF nFE -=

4)原电池的电动势

20. 1)核外电子的运动状态描述

四个量子数 ①主量子数n

n=1, 2, 3,…… ②角量子数l

(可取n 个)

③磁量子数m

l m ±±±±=,...,3,2,1,0 (可取2l+1个) ④自旋量子数

s i

()()

MF E E

E +-=-()()

MF E E

E θθ

θ

+-=-r ()()()

m MF G nFE nF E E θ

θθθ

+-?=-=--1

,...2,1,0-=n l

21+=s i 21

-=s i

A.主量子数n :

a.与电子能量有关,对于氢原子,电子能量唯一决定于n ;

b.不同的n 值,对应于不同的电子层(原子轨道的能级): 1 2 3 4 5… K L M N O … B.角量子数l :

l 的取值 0,1,2,3……n -1

对应着 s, p, d, f …... (亚层) 决定了ψ的角度函数(原子轨道)的形状。 C.磁量子数m :

m 可取 0,±1, ±2……±l ;

决定了ψ角度函数(原子轨道)的空间取向。 D.自旋量子数

s

i

,

21±=s i

表明每个轨道可容纳两个自旋方向相反的电子。

E.量子数与电子云的关系 n :决定电子云的大小 l :描述电子云的形状

m :描述电子云的伸展方向 2)核外电子排布

轨道:与氢原子类似,其电子运动状态可描述为1s, 2s, 2px, 2py, 2pz, 3s …

能量:与氢原子不同, 能量不仅与n 有关, 也与l 有关; 在外加场的作用下, 还与m 有关。 (1)当角量子数l 相同时,随主量子数n 的增大,轨道能量升高。

< <

(2)当主量子数n 相同时,随角量子数l 的增大,轨道能量升高。 < < <

(3)当主量子数和角量子数都不同时,有时出现能级交错现象。 < <

3)前36号元素的电子排布

J

10

179.22

18n

E -?-

=123s s s

E E E

ns np nd nf E E E E

4354,

s d s d

E E

E E

4)影响晶格能的因素

5)成键三原则:

①对称性匹配;②能量相近;③最大重叠

6)价层电子对数(VP) = 孤电子对数(n )+ 配位数(m)

序数 元素 电子层结构 序数 元素 电子层结构 1 H 1s 1 19 K [Ar]4s 1 2 He 1s 2 20 Ca [Ar]4s 2 3 Li [He]2s 1 21 Sc [Ar] 3d 14s 2 4 Be [He]2s 2 22 Ti [Ar] 3d 24s 2 5 B [He]2s 22p 1 23 V [Ar] 3d 34s 2 6 C [He]2s 22p 2 24 Cr [Ar] 3d 54s 1 7 N [He]2s 22p 3 25 Mn [Ar] 3d 54s 2 8 O [He]2s 22p 4 26 Fe [Ar] 3d 64s 2 9 F [He]2s 22p 5 27 Co [Ar] 3d 74s 2 10 Ne [He]2s 22p 6 28 Ni [Ar] 3d 104s 0 11 Na [Ne]3s 1 29 Cu [Ar] 3d 104s 1

12 Mg [Ne]3s 2 30 Zn [Ar] 3d 104s 2 13 Al [Ne]3s 23p 1 31 Ga [Ar] 3d 104s 24p 1 14 Si [Ne]3s 23p 2 32 Ge [Ar] 3d 104s 24p 2

15 P [Ne]3s 23p 3 33 As [Ar] 3d 104s 24p 3 16 S [Ne]3s 23p 4 34 Se [Ar] 3d 104s 24p 4 17 Cl [Ne]3s 23p 5 35 Br [Ar] 3d 104s 24p 5 18 Ar [Ne]3s 23p 6 36 Kr [Ar] 3d 104s 24p 6

Z Z

U

r r

+-+-?+A 2

m n -=中心原子的价电子总数个基态配位原子的未成对电子数A 2

m n ±-=

负正中心原子的价电子总数离子电荷数个基态配位原子的未成对电子数

无机及分析化学答案全

第8章习题答案 1.命名下列配合物: (1)K2[Ni(CN)4] (2)(NH4)2[FeCl5(H2O)] (3)[Ir(ONO)(NH3)5]Cl2 (4)Na2[Cr(CO)5] 解:(1)四氰根合镍(Ⅱ)酸钾 (2)五氯?一水合铁(III)酸铵 (3)二氯化亚硝酸根?五氨合铱(III) (4)五羰基合铬(-Ⅱ)酸钠(参考P172) 2.写出下列配合物(配离子)的化学式? (1)硫酸四氨合铜(Ⅱ) (2)四硫氰?二氨合铬(III)酸铵 (3)二羟基?四水合铝(III)离子(4)二苯合铬(0) 解:(1)[Cu(NH3)4]SO4 (2)(NH4)[Cr(NH3)2(SCN)4] (3)[Al(H2O)4(OH-)2]+ (4)[Cr(C6H6)2] 6.试用价键理论说明下列配离子的键型(内轨型或外轨型)、几何构型和磁性大小。 (1)[Co(NH3)6]2+ (2)[Co(CN)6]3- 解:(1)Co最外层价电子排布为:27Co:3d74s2 Co2+的最外层价电子排布为:27Co2+:3d74s0 [ ][ ][ ][ ][ ] [ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ][ ] 3d7 4S0 4P0 4d0 [ ][ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ] SP3d2杂化、成键,形成[Co(NH3)6]2+ 因为:形成[Co(NH3)6]2+时用的是Co2+最外层4S、4P、4d空轨道以SP3d2杂化、成键,而且中心离子Co2+形成配离子的前后单电子数没变,所以:该[Co(NH3)6]2+配合离子是外轨型,SP3d2杂化,几何构型为正八面体。 因为:以SP3d2杂化、成键形成[Co(NH3)6]2+后,具有3个单电子,所以:[Co(NH3)6]2+的磁矩为:,因为具有单电子分子是顺磁性分子,无单电子分子是抗磁性分子,所以形成[Co(NH3)6]2+后,具有3个单电子,[Co(NH3)6]2+是顺磁性分子。 (2) Co最外层价电子排布为:27Co:3d74s2 Co3+的最外层价电子排布为:27Co3+:3d64s0 [ ][ ][ ][ ][ ] [ ] [ ][ ][ ] 3d6 4S0 4P0 [ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ] d2SP3杂化、成键,形成[Co(CN)6]3- 因为:形成[Co(CN)6]3-时用的是Co3+内层d轨道,即(n-1)层d轨道与nS、nP空轨道以d2SP3杂化、成键,而且中心离子Co3+形成配合离子前有4个单电子,形成配合离子后没有单电子,中心离子Co3+形成配合离子前、后内层电子发生了重新排布,所以:该[Co(CN)6]3-配合离子是内轨型,d2SP3杂化,几何构型为正八面体。 因为:以d2SP3杂化、成键形成[Co(CN)6]3-后,没有单电子,所以:[Co(CN)6]3-的磁矩为:,因为具有单电子分子是顺磁性分子,无单电子分子是抗磁性分子,所以形成[Co(CN)6]3-后,没有单电子,[Co(CN)6]3-是抗磁性分子。 7.有两个化合物A和B具有同一化学式:Co(NH3)3(H2O)2ClBr2.在一干燥器中,1molA很快失去1molH2O,但在同样条件下,B不失去H2O。当AgNO3加入A中时,1molA沉淀出1molAgBr,而1molB 沉淀出2molAgBr。试写出A和B的化学式。 解:∵在干燥器中,1molA很快失去1molH2O,但在同样条件下,B不失去H2O知,说明A中的H2O 是外配位体,而B中的水是内配位体。当AgNO3加入A溶液中时,1molA沉淀出1molAgBr,而1molB 沉淀出2molAgBr,说明1molA中外配体为1mol Br-,而1mol B中外配体为2 mol Br-。因此它们

无机及分析化学第三章习题

第三章 气体、溶液和胶体 例题1理想状态气体方程的使用条件压力不太高(小于101.325kPa ),温度不太低(大于273.15K ) 例题2填空(1)水的饱和蒸汽压仅于水的____有关。 (2)实践表明,只有理想气体才严格遵守道尔顿分压定律,实际气体只有在____和____下,才近似地遵守定律。 例题3判断 有丁达尔现象的分散系就是胶体分散系。( ) 例题4比较下列水溶液的凝固点和渗透压的大小。 0.1-1L mol ?Na 2SO 4溶液,0.1-1L mol ?CH 3COOH 溶液,0.1-1 L mol ?C 12H 22O 11溶液,0.1-1L mol ?HCl 溶液 例题5某一物质的化学简式为C 3H 3O ,将5.50g 该物质溶于250g 苯中,所得溶液的凝固点比纯苯降低了 1.02K 。求(1)该物质的摩尔质量;(2)该物质的的化学式。苯的K f =5.121-??mol kg K 例题6将26.3gCdSO 4固体溶解1000g 水中,其凝固点比纯水降低了0.285K ,计算CdSO 4在水溶液中的溶解度。(已知H 2O 的K f =1.861-??mol kg K ,相对原子量Cd :112.4,S:32.06) 例题7是非题。 土壤中的水分能传递到植物体中是因为土壤溶液的渗透压比植物细胞溶液的渗透压大的缘故。( ) 例题8按照反应:Ba (SCN )2+K 2SO 4==2KSCN+BaSO 4 在Ba (SCN )2过量的情况下制成BaSO 4溶胶,其胶团结构式是_____________,其中胶核是_________,胶粒是_____________,电位离子是_____________。 例题9 将氮气和水蒸气的混合物通入盛有足量固体干燥剂的瓶中。刚通入时,瓶中气压为101.3KPa 。放置数小时后,压力降为99.3KPa 的恒定值。 (1) 求原气体混合物各组分的摩尔分数。 (2) 若温度为293K ,实验后干燥剂增重0.150×10^-3kg ,求瓶的体积。(假设干燥剂的体 积可忽略且不吸附氮气)

无机及分析化学复习要点

第一章:溶液和胶体 1、溶液浓度表示c B ,b B 等表示及x B ,w B 。 2、稀溶液的依数性:与溶质的本质无关、只与溶液中单位体积的粒子数目有关的性质。 拉乌尔定律——难挥发、非电解质、稀溶液。蒸汽压下降:△p = p o ·χB , p =p o ×χA 。在一定温度下,稀溶液的蒸气压等于纯溶剂的蒸气压乘以溶液中溶剂的摩尔分数。 溶液沸点的升高和疑固点下降——△T b = K b ×b B △T f =K f ×b B 溶液的渗透压(П)—— П×V = n B ×R ×T 即 П= c B ×R ×T ,应用求分子量。 3、胶体溶液,胶团的结构:AgI 溶胶:(KI 过量) {(AgI )m · nI -· (n-x )K +}x-·xK + 。 第二、三章:化学反应的能量和方向 化学反应的速率和限度 1、概念:状态函数,热和功(注意规定符号)途径函数。 ?U = Q + W 热力学第一定律,标准态 。 状态函数:用于确定系统状态的物理量称为系统的状态函数。 性质:a.单值性:系统的一个状态对应一组状态函数(状态一定,状态函数一定)。b. 状态函数的变化只与系统的初始状态和终了状态有关,即与过程有关而与途径无关。 热:系统与环境间因温度差而交换的能量 功:除热以外,其他各种形式被传递的能量都称为功。 2、热化学,恒容反应热Q V = ?U - W = ?U ,恒压反应热:Q p = H 2 -H 1 = ?H ,? 盖斯定律:一化学反应不管是一步完成,还是分几步完成,该反应的热效应相同。换句话说,也就是反应热效应只与起始状态和终了状态有关,而与变化途径无关。ΔH 表示一类化学反应的热效应。这类化学反应必须满足以下条件:该化学反应为封闭系统,其经过一个或一系列的变化,该变化过程中必须是非体积功为零,定容或定压。 3、? f H m 的定义:在标准状态下(100kPa ,298K),由稳定单质生成1摩尔的纯物质时的反应热称为该物质的标准摩尔生成焓,? r H m = ∑B ν B ?f H m (B)(可以用298.15K 近似计算)。 4、? c H m 的定义:1mol 标准态的某物质B 完全燃烧生成标准态的产物的反应热,称为该物质的标准摩尔 燃烧焓。?r H m = - ∑B ν B ?c H m (B)(可 以用298.15K 近似计算)。 CO 2(g )的标准摩尔生成焓等于C (石墨)的标准摩尔燃烧焓。 5、熵(S )——混乱度的量度,热力学第三定律:纯净物质的完美晶体熵值为0即S *( 0 K ) = 0 ,标准摩尔熵S m (B,T ), ? r S m = ∑B ν B S m (B) (可以用298.15K 近似计算) 注意:参考状态单质S m (B,T )不为零,而? f H m ,? f G m 及(H +,aq )的人为规定值为零 6、? r G m = ∑B ν B ? f G m (B) ,是T 的函数不在298.15K 时,? r G m = ? r H m - T ? r S m ,计算时注 意S 的单位。根据? r H m ,? r S m 的正负、温度的影响可分四种情况。 7、平衡概念, K p ,K c 有单位,K (除标准态)表达时应注意:平衡状态;与化学计量方程式有关;纯固体、液体、溶剂参与时平衡常数中不写。多重平衡规则。 8、化学反应等温方程式,? r G m = -RT ln K + RT ln Q ? 反应商判据。 9、化学平衡移动——吕·查德里原理,注意温度的影响和有关计算。 ? r G m = -2.303RTlg K ? r G m = ? r H m - T ? r S m 10、质量作用定律:v = k c A x c B y ,基元反应,非基元反应不同,k 有单位与(x+y )级数有关。 11、了解速率理论(碰撞理论、过渡状态理论,有效碰撞条件:活化分子、适当取向。)、Arrhenius 公式k = A ?e -a E /RT ,ln 1 2 k k = - a 2111E R T T ?? - ??? ? E a ,A ? T 3、k 3 。 第四章:物质结构简介 1、核外电子运动特性:波粒二象性,量子化,统计性。 2、ψ函数与量子数的概念(n 、l 、m 、s i )取值和意义,主量子数n 和轨道角动量量子数l 决定核外电子的能量;轨道角动量量子数l 决定电子云的形状;磁量子数m 决定电子云的空间取向;自旋角动量量子数s i 决定电子运动的自旋状态。 3、介绍了原子轨道的角度分布图,s 、p 、d 的形状和空间取向,Y 2 ——电子云角度分布图。电子云的径向 分布图,电子云径向分布曲线上有n -l 个峰值。 4、鲍林近似能级图,分7个能级组,能级交错。

无机及分析化学考试题及参考答案

无机及分析化学期末考试试题 一、判断题(每小题1分共10分) 1.σ键和π键在分子中均可单独存在。() 2.系统误差是不可测的。() 3.极性分子间仅存在取向力,非极性分子间只存在色散力。() 4.等价轨道处于全充满、全空、半充满状态时原子能量较低。() 5.施肥过多造成的“烧苗”现象,是由于植物细胞液的渗透压小于土壤溶液的渗 透压引起的。() 6.醋酸溶液经稀释后其解离度增大,因而可使其H+ 浓度增大。() 7.BF3和NH3都具有平面三角形的空间结构。() 8.CO2与CH4的偶极矩均为零。() 9.共价键和氢键均有饱和性与方向性。() 10.在消除了系统误差之后,测定结果的精密度越高,准确度也越高。() 选择题( 每小题2分,共30分) 1.质量摩尔浓度的单位是()。 A. mol·L-1 B. mol·kg-1 C. g·L-1 D. mg·g-1 2.已知反应H2(g)+S(s)=H2S(g)和S(s)+O2(g) =SO2(g)的平衡常数为K 1和K 2,则反应: H2(g)+SO2(g)=H2S(g)+O2(g)的平衡常数为()。 A. K 1+K 2 B. K 1/K 2 C. K 1×K 2 D. K 1-K 2 3.下列量子数取值错误的是()。 A. 3,2,2,+ B. 2,2,0,- C. 3,2,1,+ D. 4,1,0,- 4.主量子数n=3的电子层可容纳的轨道数和电子数为()。 A. 3和6 B. 3和9 C. 6和12 D. 9和18 5.下列卤化氢分子极性由大到小的顺序正确的是()。 A. B. C. D. 6.Fe3O4中铁的氧化数是()。 A. 2 B. -2 C. 8/3 D. 3 7.下列关于分子间力的说法正确的是()。 A. 分子型物质的沸点总是随相对分子质量的增大而增加 B. 色散力存在于所有分子间 C. 极性分子间仅存在取向力 D. 大多数含氢化合物中都存在氢键 8.能组成缓冲溶液的是()。 A. HAc-NaAc B. NaCl-HCl C. NaOH-NaCl D. HCl-H2O 9.定量分析工作要求测定结果的误差()。 A. 在允许误差范围之内 B. 等于零 C. 略大于允许误差 D. 没有要求 10.下列各式中,有效数字位数正确的是()。 A. 0.0978(4位) B. pH=3.24 (3位) C. pKa=1.80 (2位) D. 0.420(2位) 11.随机误差可通过()方法减免。

《无机及分析化学》课程总结

《无机及分析化学》课程总结 《无机及分析化学》是材料工程技术专业针对岗位能力进行培养的一门专业基础课程,是由原《无机化学》和《分析化学》整合而成的一门基础课程,对人才培养有着至关重要的作用,主要培养学生严谨的科学态度并能与专业实际相结合,综合运用分离和分析方法解决实际问题和独立工作的能力,为学习后续课程打下良好的基础。 一、本学期课程讲授心得和讲课中应该注意的问题 1、重点内容多重复几遍,不少学生上课时貌似在听,其实在开小差,重点内容只讲一遍,学生消化吸收不了。例如误差和有效数字这个问题,教学大纲规定2个课时,考试前没有对这个问题再次进行强调,结果不少学生在操作考核的计算环节有效数字保留不对。 2、要善于维持课堂秩序和气氛。材料1班学生上课纪律较好,但是部分学生听课不跟老师思路走,跟老师互动差,不管老师讲什么,“我都不理你”。这种情况需要老师有很好的驾驭能力,能把知识和实际生产生活紧密结合,把课堂变得活色生香,“紧紧抓住学生的心”,这方面本人有待加强。 3、正确处理好课堂教学中的师生关系,平等地看待每一位学生,善于发现学生的闪光点,对犯错的学生要多一点理解和宽容。14级材料1班有几名左右学生自觉性差,出现带早餐进教室,不遵守课上纪律等现象,针对这些学生,单独进行谈话,及时表扬。 4、适当的距离。在适当的时候离开讲台下去走走,不仅可以舒缓课堂气氛、提高听的效率,督促学生课堂纪律,而且可以让教师自身的心理得到一定程度的放松。 5、语速适中,抑扬顿挫。语速过快,学生没有思考时间,容易产生听觉疲劳。语速过慢,学生思维不集中,不连贯。因此,在课堂上应该调整好语速,留给学生适当的思考时间。 二、成绩分布状态分析 14级材料1班,学生人数为37人。根据统计结果,本课程学生成绩分配比例如下表:优秀良好中等及格60分以下0人10人17 人9人 1 人 本次成绩有三部分构成:一是平时成绩20%、二是期末理论考试成绩40%,三是期末操作考核成绩40%。总体来看,学生操作考试成绩偏高,理论考核部分成绩偏低。从学生理论试卷情况来看,在教学过程中涉及到公式和计算的地方要尽最大可能给学生详细讲解。 三、今后要学习的地方 今后不断给自己“充电”,除了要勤于翻阅各种教辅资料,不断丰富自己的专业知识之外,还要虚心向有经验的老教师学习,学习如何备课、如何上课、如何把握教材重点,难点、如何处理师生关系等等,看他们如何驾驭课堂的,吸其精华。因为今年本人第一次教授此课程,在授课重点的摸索和学生兴趣点的寻找上有待进步。 2015年1月10日

(完整版)无机及分析化学课后习题第六章答案

一、选择题 1.如果要求分析结果的相对误差在 0.1%以下,使用万分之一分析天平称取试 样时,至少应称取( )A. 0.1g B. 0.2g C. 0.05g D. 0.5g 解:选B 。根据下列公式可求得最少称样量: 相对误差×100% 试样质量 绝对误差 万分之一分析天平称量的绝对误差最大范围为±0.0002g ,为了使测量时的相对 误差在±0.1%以下,其称样量应大于0.2g 。 2.从精密度好就可断定分析结果准确度高的前提是( )A. 随机误差小 B. 系统误差小 C. 平均偏差小 D. 相对偏差小解:选B 。精密度是保证准确度的先决条件,精密度差说明测定结果的重现性 差,所得结果不可靠;但是精密度高不一定准确度也高,只有在消除了系统 误差之后,精密度越高,准确度才越高。 3.下列有关随机误差的论述不正确的是( )A.随机误差具有可测性 B.随机误差在分析中是不可避免的 C.随机误差具有单向性 D.随机误差是由一些不确定偶然因素造成的 解:选C 。分析测定过程中不可避免地造成随机误差。这种误差可大可小,可 正可负,无法测量, 不具有单向性。但从多次重复测定值来看,在消除系统 误差后,随机误差符合高斯正态分布规律,特点为:单峰性、有限性、对称 性、抵偿性。 4.下列各数中,有效数字位数为四位的是( )A. 0.0030 B. pH=3.24 C. 96.19% D. 4000 解:选C 。各个选项的有效数字位数为:A 两位 B 两位 C 四位 D 不确定 5.将置于普通干燥器中保存的Na 2B 4O 7.10H 2O 作为基准物质用于标定盐酸的浓 度,则盐酸的浓度将( ) A.偏高 B.偏低 C.无影响 D.不能确定解:选B 。普通干燥器中保存的Na 2B 4O 7·10H 2O 会失去结晶水,以失水的 Na 2B 4O 7·10H 2O 标定HCl 时,实际消耗V (HCl )偏高,故c (HCl )偏低。

无机及分析化学 复习提纲

第一章:分散体系 1.基本量 (1)物质的量浓度 C (2)物质的量分数或摩尔分数 X (3)质量摩尔浓度 b 注:b的数值不随温度变化 溶剂是水的稀溶液,b<0.1mol/kg,b与c数值近似相等 2.稀溶液的依数性(只与溶质的粒子数(浓度)有关): 难挥发非电解质稀溶液与纯溶剂相比具有蒸气压下降,沸点升高,凝固点下降和渗透压的性质 (1)蒸气压:(即饱和蒸气压,在一定温度下,蒸发速度和凝聚速度相等,达到动态平衡) ①与物质本性有关 ②随温度升高而增大 ③大多数固体的蒸气压很小 蒸气压下降: △p p (拉乌尔定律:在一定温度下,难挥发非电解质稀溶液的蒸气压等于纯溶剂的蒸气压乘以溶液中溶剂的摩尔分数。) △p (拉乌尔定律:在一定温度下,难挥发非电解质稀溶液的蒸气压下降与溶质的物质的量分数成正比) △p (拉乌尔定律:在一定温度下,难挥发非电解质稀溶液的蒸气压下降近似的与溶液的质量摩尔浓度成正比,与溶质种类无关) (2)沸点 沸点升高(根本原因:蒸气压下降) T b

△T b Kb只取决于溶剂,而与溶质无关 (3)凝固点(在一定条件下,物质的固相蒸气压与液相蒸气压相等,达到动态平衡) 凝固点下降(根本原因:蒸气压下降) T f △T f Kf只取决于溶剂,而与溶质无关 (4)溶液的渗透压(为了保持渗透平衡而向溶液上方施加的最小压力,称为溶液的渗透压) R为气体常量 溶液的渗透压与溶液中所含溶质的数目成正比,而与溶质本性无关 当水溶液很稀时,则有: 注:通过测定溶液的渗透压就可计算所测定的溶质的摩尔质量) 第三章化学反应速率和化学平衡 1.质量作用定律和速率方程 (1)基元反应和非基元反应(复杂反应) (2)质量作用定律:基元反应的反应速率与反应物浓度以方程式中化学计量数的绝对值为幂的乘积成正比。 ①对于一般的基元反应: 反应速率与反应物浓度的定量关系为 (k由化学反应本身决定,随温度的变化而变化)②对于非基元反应,其反应速率只能通过实验来确定

无机及分析化学答案

1.根据下列酸碱的解离常数,选取适当的酸度是共轭碱来配 置PH=和PH=的缓冲溶液,其共轭酸,碱的浓度比应是多少 HAC,NH3·H2O,H2C2O4 ,NaHCO3 ,H3PO4 ,NaAC,NaHPO4,C6H5NH2,NH4cl 解:选择HAC和NaAC来配置PH=的缓冲液,共轭酸碱的浓度比可由以下来计算 检表得:K aΘ(HAC)=×10-5 K bθ(AC-)=Kw/ K aΘ=10-14/×10-5)=×10-10 由PH=14-Pk bθ+lg((C(AC-))/(C(HAC)))可得 =14-lg(×10-10)+lg((C(AC-))/(C(HAC))) 解得:(C(AC-))/(C(HAC))=4/7= 选择NH3·H2O和NH4cl来配制PH=的缓冲液,共轭酸碱的浓度比如下 K bθ(NH3·H2O)=×10-5 PH=14- K bθ(NH3·H2O)+lg(C(NH3·H2O)/C(NH4cl)) 10=14-lg(×10-5)+ lg(C(NH3·H2O)/C(NH4cl)) 解得:C(NH3·H2O)/C(NH4cl)=5:1 2.欲配制250mlPH=的缓冲液,问在125ml,·L-1NaAC溶液中 应加入多少毫升 mol·L-1溶液 解:由题意得可设还应加入xml, mol·L-1的HAC溶液检表得K aΘ(HAC)=×10-5

PH=Pk aθ(HAC)+ lg((C(AC-))/(C(HAC))) 5=-lg(×10-5)+ lg((C(AC-))/(C(HAC))) 解得:(C(AC-))/(C(HAC))= n(AC-)=×1mol·L-1=;n(HAC)=6x×10-3mol +x×10-3)/(6x×10-3/+x×10-3))=(6x×10-3) 解得:x= 3.计算下列各溶液的PH: (3) mol·L-1NaOH和 mol·L-1 NH4cl溶液混合解:由题意的 检表可得 K b(NH3)θ=×10-5 ; K aθ(NH4+)=Kw/ K b(NH3)θ=10-14/(×10-5 )=×10-10 n(OH-)= n(NH4+)= C(NH3·H2O)=(+)= mol·L-1 C(NH4+)=(+)= mol·L-1 PH=Pk aθ(NH4+)+lg(C(NH3·H2O)/C(NH4cl))=-lg(×10-10)+0=(5) mol·L-1Hcl和 mol·L-1NaAC溶液混合 混合前:n(H+)= n(AC-)= 混合后:C(HAC)=(+)mol·L-1= mol·L-1 C(AC-)=(+)mol·L-1= mol·L-1 PH=Pk aθ(HAC)+lg((C(AC-))/(C(HAC)))检表得:Pk aθ(HAC)=

无机及分析化学课程标准

《无机及分析化学》课程标准 一、课程的性质、目的及任务 无机及分析化学课程是宣化科技职业学院农林技术系园艺技术、园林技术等相近专业必修的第一门化学基础课。它是培养上述专业工程技术人才的整体知识结构及能力结构的重要组成部分,同时也是后继化学课程的基础。 本课程的基本任务,是通过课堂讲授,并与无机及分析化学实验课程密切结合,使学生掌握物质结构的基础理论、化学反应的基本原理及其应用、元素化学的基本知识、化学分析的基本原理与方法,培养学生运用无机及分析化学的理论去解决一般无机及分析化学问题的能力,初步具有查阅和自学一般无机及分析化学书刊、选择正确的分析测试方法,以及正确判断、表达分析测试结果的能力,为解决工农业生产与科学研究的实际问题打下一定的基础。 二、课程教学基本要求 1.物质结构 初步了解原子能级、波粒二象性、原子轨道(波函数)和电子云等原子核电子运动的近代概念,熟悉四个量子数对核外电子运动状态的描述,熟悉s、p、d原子轨道的形状和伸展方向,掌握原子核外电子分布的一般规律及主族元素、过渡元素价电子层结构的特征。会从原子半径、电子层构型和有效核电荷来了解元素的性质,熟悉电离能、电子亲合能、电负性的周期性变化。 从价键理论理解化学键的形成、特性(方向性、饱和性)和类型(σ键、π键)。熟悉杂化轨道类型(sp、sp2、sp3、dsp2、d2sp3、sp3d2)与分子或离子构型的关系,了解分子轨

道的概念,并用以说明一些物质的稳定性及磁性。 从自由电子概念理解金属键的形成和特性(无方向性、无饱和性)。用金属键说明金属的共性(光泽、延展性、导电和导热性)。 理解不同类型晶体的特性。熟悉三种典型离子晶体的结构特征,理解晶格能对离子化合物熔点、硬度的影响。 了解分子间力、氢键、离子极化及其对物质性质的影响。 掌握配合物的基本概念,熟悉配合物的价键理论。 2.化学反应的基本原理 (1)化学反应中的能量关系 能用Δf H m计算化学反应的反应热效应,学会用Δf G mΘ判断化学反应进行的方向。(2)化学反应速率 了解化学反应速率方程(质量作用定律)和反应级数的概念,能用活化能和活化分子概念说明浓度、分压、温度、催化剂对均相反应速率的影响,了解影响多相反应速率的因素。(3)化学平衡 掌握化学平衡及平衡移动规律,能用平衡常数(KΘ)计算平衡的组成。理解反应速率和化学平衡在实际应用中需综合考虑的必要性。 掌握酸碱质子理论、酸碱及其共轭关系、酸碱强弱及其衡量、K aΘ与K bΘ的关系、溶液的酸碱性和pH值、离解平衡(含分级的离解平衡)及其影响因素(解离度、稀释定律、同离子效应及盐效应)。了解活度与离子强度,理解弱电解质在溶液中的分布及平衡组成计算(分布系数与分布曲线),并能分析多重平衡系统中的成分及其相互影响。熟悉质子条件,能计算一元弱酸(碱)、多元酸(碱)、两性物质、弱酸及其共轭碱混合体系的pH值。掌握缓冲溶液的基本原理,理解缓冲能力及缓冲溶液选择。

兰叶青 无机及分析化学课后答案 第六章

第六章 习题答案 6-1解:C. 6-2解:A. 6-3解:D. 6-4解:C. 6-5解:A. 6-6解:A. 6-7解:① +- 3[H ][N H ][O H ]=+ ② + - 3[H ][N H ][O H ][H Ac]=+- ③ -+ -2[O H ][H ][H S ]2[H S]=++ ④ + --2[H ][O H ][C N ]C =+- ⑤ + -2-3-4434[H ][O H ][H PO ]2[PO ][H PO ]=++- ⑥ + 2---4[H ]2[SO ][H C O O ][O H ]=++ 6-8解:① 35 (NH ) 1.7910b K Θ-=? +4 1410 5 (N H ) 1.0010 5.5910 1.7910 a K Θ ---?∴= =?? 又 +4 7 (N H ) 10a K Θ- ∴NH 4Cl 不能直接用酸碱滴定法滴定。 ② 4 (HF) 3.5310a K Θ-=? - 1411 4 (F ) 1.0010 2.8310 3.5310 b K Θ ---∴= =?? 又- 7 (F )10 b K Θ - ∴NaF 不能被直接用酸碱滴定法滴定。 ③ 3310 H BO 7.310 K Θ -=?;不能用强碱直接滴定。 ④ 见教科书P. 6-9解:酸:H 3PO 4, HCl 碱:AC -, OH - 既是酸又是碱:H 2PO 4-

6-10解:HCl NaAc HAc NaCl +=+ 由-(Ac )pH p lg (H Ac)a c c K c c ΘΘΘ =+ 得- (Ac )4.44 4.75lg (H Ac)c c c c ΘΘ =+ - (Ac )(HAc)0.50c c ∴= 为和HCl 反应而生成HAc 需加入NaAc 的物质的量: 1 0.10 1.00.10m ol L L m ol -??= 设为得到缓冲溶液需再加入的量为x mol 的NaAc 0.10 0.50x mol mol = 0.050()x m ol = 即NaAc 的总加入量为:0.100.0500.15()m ol += 即:1 0.1582.0312.3mol g mol g -??= 6-11解:2HB NaOH NaB H O ++ 加入0.2 g NaOH 的浓度为:1 0.2400.10.05()mol L -÷=? 设原溶液中抗碱成分B -为x mol/L 0.055.6 5.3lg 0.250.05 x +=+- 0.0520.20 x += ,0.35()x mol L = 设原溶液pH 为y : 0.355.3lg 0.25 5.30.15 5.4 y =+=+= 6-12解:要配制 5.00pH =的缓冲溶液,首先选择共轭酸碱对中酸的(HAc)p a K Θ 尽可能和 p H 5.00=k 接近。查附录四,(HAc)p 4.75a K Θ =。故选用HAc-NaAc 缓冲对。 0.20(N a A c )5.004.75 l g 0.20(H A c ) V V ?∴=+? (H A c )(N a A c )0 .575V V =

无机及分析化学第三章化学反应速率和限度习题答案

第三章 化学反应速率和限度 3-1 ①×;②×;③×;④×;⑤√;⑥×;⑦√;⑧×;⑨×;⑩×; 3-2 ?-④;?-③;?-①;?-③;?-③;?-③;?-②;?-③;?-①③④;?-②; 3-3 ? 复杂反应;基元反应;定速步骤;V=kc(H 2)c 2(NO);三; ? V=kc(CO)c(NO 2);质量作用定律;一;二; ? 改变;降低; ? 活化分子总数;活化分子百分数; ? <;>; ? =;<;>; ? 不;右; ? V 正=V 逆;不变;改变; ? ln ???? ??-=121212 T T T T R E k k a log 298 323298 323314.8303.210 1.1105.54 2?-? ?= ??--a E E a =199.0 kJ.mol -1 lnk 3= ??? ? ??-1313T T T T R E a +lnk 1=()298303314.8298303199000??-?+ln(1.1×10-4)= -7.7898 k 3=4.14×10-4 s -1 3-4 (1) V=kc 2 (A) (2) k=480L.mol -1 .min -1 8 L.mol -1 .s -1 (3) c(A)=0.0707mol.L -1 3-5 (1) 设速率方程为: V=kc x (NO)c y (H 2) 代入实验数据得: ① 1.92×10-3 =k(2.0×10-3 )x (6.0×10-3)y ② 0.48×10-3=k(1.0×10-3)x (6.0×10-3)y ③ 0.96×10-3 =k(2.0×10-3)x (3.0×10-3)y ①÷②得 4 = 2x x=2 ; ①÷③得 2 = 2y y = 1 ∴ V=kc 2(NO)c(H 2) (2) k=8×104 L 2 .mol -2 .s -1 (3) v=5.12×10-3 mol.L -1 3-6 (1) ln ??? ? ??-=121212 T T T T R E k k a ?? ? ?==-1 5111046.3298s k K T ?? ? ?==-1 7211087.4338s k K T 则:E a =103.56 kJ.mol -1 ??? ?==-15111046.3298s k K T ?? ?==? 31833k K T 代入公式ln ??? ? ??-=131313T T T T R E k k a 得k 3= 4.79×106 s -1 3-7 lnk 2= -RT E a 2+ lnA ①; lnk 1= -RT E a 1+ lnA ② ln RT E E k k a a 2112 -== 298314.8840071000?-=25.27 ∴ =1 2 k k 9.4×1010 即V 2/V 1=9.4×1010 3-8 v ∝t 1 k ∝t 1 ∴= 1 2 k k 1 211t t = 4 4821=t t =12 ln ??? ? ??-=121212 T T T T R E k k a ∴ ln12 = )278 301278 301(314.8?-a E 则:E a =75.16 kJ.mol -1 3-9 lnk 2= -RT E a 2+ lnA ①; lnk 1= -RT E a 1+ lnA ② ln RT E E k k a a 2112 -= ∵ 1 2k k =4×103 lg(4×103) = 791 314.8303.21900002??-a E 则:E a2=135.4 kJ.mol -1 3-10 ∵反应(2)式为定速步骤,∴v=k 2c(I -)c(HClO) 由反应(1)可得K= ) () ()(--ClO c OH c HClO c ∴c(HClO)= ) ()(--OH c ClO Kc 代入速率方程得:v=k 2c(I -) ) ()(- -OH c ClO Kc 令k 2K=k ∴ v=k c(I -)c(ClO -)c -1(OH -) 3-11 ∵反应(2)式为定速步骤,∴dt O dc )(3-=k 2c(O 3)c(O) 由反应(1)可得K=) ()()(32O c O c O c c(O)= ) ()(23O c O Kc 代入速率方程得:dt O dc )(3- = k 2c(O 3) ) ()(23O c O Kc 令k 2K=k ∴dt O dc ) (3- =) ()(232O c O c k

无机及分析化学复习题与参考答案

《无机及分析化学实验》复习题及参考答案 1、化学试剂分为几大类实验室中最普遍使用的一般试剂分为几个等级如何选用化学试剂答:化学试剂的选用应以实验要求,如分析任务、分析方法的灵敏度和选择性、分析对象的含量及对分析结果正确度要求等为依据,合理选用不同等级的试剂。不同等级的试剂价格差别很大,纯度越高价格越贵,试剂选用不当,将会造成资金浪费或影响实验结果,故在满足实验要求的前提下,选择试剂的级别应就低而不就高。 此外应注意,不同厂家、不同原料和工艺生产的化学试剂在性能上有时会有显着差异,甚至同一厂家、不同批号的同一类试剂在性质上也很难完全一致,因此在较高要求的分析中,不尽要考虑试剂的等级,还应注意生产厂家、产品批号等事项,必要时应作专项检验和对照实验。 2、在容量分析实验中使用的玻璃仪器中,哪些玻璃仪器在用蒸馏水淋洗后,还要用待装溶液淋洗简述玻璃仪器的一般洗涤过程及其是否洗净的检验方法。 答:容量分析操作中常用的玻璃仪器有滴定管、移液管、吸量管、容量瓶和锥形瓶,其它可能使用的玻璃仪器还有烧杯、量筒等,其中滴定管、移液管和吸量管在清洗干净和用蒸馏水淋洗后,还需用少量待装溶液淋洗2~3次,各次淋洗时待装溶液的用量约为10mL、5mL、5mL。 玻璃仪器的洗涤方法应根据实验的要求、污物的性质及其弄脏程度来选择,洗涤玻璃仪器的一般步骤是:⑴用自来水刷洗:用大小合适的毛刷刷洗,使附着在器壁上的灰尘和不溶性杂质脱落,再用自来水冲刷掉已脱落的灰尘、不溶性杂质和可溶性杂质。⑵用去污粉或合成洗涤剂刷洗:用大小合适的毛刷蘸取去污粉或合成洗涤剂刷洗,使附着器壁的有机物和油污脱落,再用自来水冲洗;若油垢和有机物仍洗不干净,可将合成洗涤剂或肥皂液适当加热再洗涤。⑶用洗液洗涤:先将玻璃仪器中的水尽量除去,再把洗液加入玻璃仪器内,洗液用量约为玻璃仪器总容量的1/5,倾斜仪器并慢慢转动(注意!勿将洗液流出),使仪器内壁全部被洗液润湿。数分钟后,将洗液倒回洗液瓶中(可反复使用至洗液颜色变绿色时才失效),再用自来水完全洗去残留在器壁上的洗液。 洗涤过的玻璃仪器用水淋湿后倒置,如果水即沿器壁流下,器壁上留下一层薄而均匀的水膜,没有水珠挂着,则表示玻璃仪器已被洗净。洗净后的玻璃仪器不能再用布或滤纸擦,因为布或滤纸的纤维会留在器壁上,弄脏仪器。 3、粗食盐中的可溶性杂质有哪些各用什么试剂除去这些杂质除杂试剂的加入次序是怎样的其原因是什么 答:粗食盐中含有钙、镁的硫酸盐和氯化钾等可溶性杂质。BaCl2溶液除去食盐溶液中的SO42-离子,Ca2+、Mg2+离子则用Na2CO3的NaOH溶液除去,KCl的溶解度大于NaCl,且在食盐中的含量较少,可在NaCl结晶时留在溶液中达到除去的目的。除去杂质的沉淀剂需按BaCl2溶液、Na2CO3的NaOH溶液和HCl溶液的次序依次加入。一般来说,除去天然样品中的阴离

无机及分析化学试卷及答案1

无机及分析化学试卷1 一、判断题:(每题1分,共10分。正确 √;错误 ×) 1. 具有sp 3等性杂化轨道类型的分子空间构型是平面三角型。( ) 2. 一个化学反应不管是一步完成还是分几步完成,其热效应都相同。( ) 3. 与纯溶剂相比,溶液的蒸气压一定降低。( ) 4. 分析测定的精密度高,则准确度必然高。( ) 5. 电子的波动性是电子运动时呈波浪式的前进。( ) 6. 标定NaOH 溶液常用的基准物有邻苯二甲酸氢钾。( ) 7. 酸碱滴定中选择指示剂的原则是指示剂的变色点与化学计量点完全符合。( ) 8. 以铁铵矾为指示剂,用NH 4SCN 标准溶液滴定Ag +时,应在弱碱性条件下进行。( ) 9. 在EDTA 配合滴定中酸效应系数愈小,配合物的稳定性愈大。( ) 10. 有色溶液显现的颜色是透射光的颜色。( ) 二、选择题:(每题1分,共20分) 1. 稀溶液依数性中起决定性的性质是( ) A. 溶液的蒸气压下降 B. 溶液的沸点升高 C. 溶液的凝固点降低 D. 溶液具有渗透压 2. 单位质量摩尔浓度的溶液是指1mol 溶质溶于( ) A. 1 dm 3溶液 B. 1000 g 溶液 C. 1 dm 3溶剂 D. 1000 g 溶剂 3. 反应 A + B C ,焓变小于零,若温度升高10摄氏度,其结果是( ) A. 对反应没有影响 B. 使平衡常数增大一倍 C. 不改变反应速率 D. 使平衡常数减小 4. 分几步完成的化学反应的总平衡常数是?( ) A. 各步平衡常数之和 B. 各步平衡常数之平均值 C. 各步平衡常数之差 D. 各步平衡常数之积 5. 可以减少分析测试中随机误差的措施是( ) A. 增加平行测定次数 B. 进行方法校正 C. 进行空白试验 D. 进行仪器校正 6. 当反应A 2 + B 2 → 2AB 的速率方程为 υ = k(A 2)(B 2)时,可以得出结论:此反应( ) A. 一定是基元反应 B. 一定是非基元反应 C. 无法肯定是否为基元反应 D. 对A 来说是基元反应 7. 基态原子的第五层只有2个电子,则原子的第四电子层中的电子数( ) A. 肯定为8个 B. 肯定为18个 C. 肯定为8~32个 D. 肯定为8~18个

“无机及分析化学”课程教学与体会

“无机及分析化学”课程教学与体会 摘要:本文详细介绍了与化学密切相关的非化学专业本科生公共基础课“无机及分析化学”课程的教学过程和体会。作者根据教学过程中遇到的学时少、内容多及新生学化学基础薄弱等问题提出了相应的措施和办法。教学过程详细实际,教学方法实用有效。 关键词:无机及分析化学;非化学专业;公共基础课程;教学过程;教学方法 “无机及分析化学”课程是化学专业开设的传统课程,主要面向非化学专业本科生。现在已成为与化学密切相关且必需开设化学课的非化学专业如药学、生物学、医学等专业的本科生重要公共基础化学课程。该课程是上述专业所有化学课程的基础,对于化学基础知识的掌握和化学知识的深入了解及专业课程的学习都起到基石的作用,即“无机及分析化学”是基础的基础。 在武汉大学,自从设置生物专业以来就有此课程,目前是药学、生物学、环境科学及医学等专业的本科生公共基础课。而目前的实际情况是上述专业的院系安排化学课程学时逐年减少,比如药学专业,开始是108学时(包括化学实验),后减为90学时,目前再减为72学时(不包括化学实验课)。学时少或学时逐渐减少,而专业所需化学基础知识内容很多,再加上由于高中课程或高考科目的不断改革,除个别参加过化学奥赛的学生外,这些专业本科新生大多数化学知识基础薄弱。由于“无机及分析化学”课程是化学基础课的基础,所以上述专业的各院系多年来都是放在第一学期开设“无机及分析化学”课程。由于专业科研创新的深入和研究热点的涌现,对这些专业本科生的化学知识与化学教学不断提出新的挑战和要求。除化学基础理论知识必须扎实外,还要有熟练的实验操作技术。如果基础知识不扎实和不系统,学生创造能力就成为无本之木和无源之水。所以教好和学好这门课程对新生的学习兴趣、知识积累和科研素质培养至关重要。 本课程的教学不仅是完成教学任务,最重要的是要为学生打下良好的化学基础,为其他化学课和专业课的学习奠定基石。该课程教学时间紧,任务重,责任大,还要效果好。我们根据学生的现状和专业特点对化学知识的要求,提出我们的教学目标:打下扎实化学基础,掌握化学实验技能,强调效果和分数的统一。 下面根据我们多年来教授“无机及分析化学”课程的亲身经历,谈谈非化学专业本科生“无机及分析化学”这一基础课的教学过程、教学方法与体会,与兄弟院校同类课程交流,以期抛砖引玉。 一、教学过程 该课程以教师讲授为主,辅以课堂提问与练习,师生互动,结合化学实验课,进行教学。

无机及分析化学第六章答案

第六章氧化还原平衡及氧化还原滴定法习题 1.下列物质中元素的氧化数。 (1)CrO42-中的Cr (2)MnO42-中的Mn (3)Na2O2 中的O (4)H2C2O4·2H2O中的C 解答:(1)Cr:+6;(2)Mn:+6;(3)O:-1;(4)C:+3 2. 下列反应中,哪些元素的氧化数发生了变化?并标出氧化数的变化情况。 (1)Cl2+H2O=HClO+HCl (2)Cl2+H2O2=2HCl+O2 (3)Cu+2H2SO4 (浓)=CuSO4+SO2+2H2O (4)K2Cr2O7+6KI+14HCl=2CrCl3+3I2+7H2O+8KCl 解答:(1)Cl:from 0 to+1and-1 (2)Cl:from 0to -1;O:from -1 to 0 (3)Cu:from 0 to +2;S:from +6 to +4 (4)Cr:from +6 to +3;I:from -1 to 0 3. 用离子电子法配平下列在碱性介质中的反应式。 (1)Br2+OH-→BrO3-+Br- (2)Zn +ClO-→Zn(OH)42-+Cl- (3)MnO4-+SO32-→MnO42-+SO42- (4) H2O2+Cr(OH)4-→CrO42-+H2O 解答:(1) Br2+12OH-=2BrO3-+6H2O+10e (2e+Br2=2Br-)×5 6Br2+12OH-=2BrO3-+6H2O+10 Br- (2)Zn +4OH-=Zn(OH)42-+2e H2O+ClO-+2e=2OH-+Cl- Zn +H2O+2OH-+ClO-=Zn(OH)42-+Cl-

无机及分析化学课后习题第三章答案

一、选择题 1.对反应 2SO 2(g)+O 2(g) NO(g) 2SO 3(g) 下列几种速率表达式之间关系正确的是( )。 A. dt dc dt c ) O ()SO (d 22= B. t c t c d 2)SO (d d )SO (d 32= C. t c t c d )O (d d 2)SO (d 23= D. 32d (SO ) d (O )2d d c c t t =- 解:选D 。依据化学反应的瞬时速率的表达通式,对于一般化学反应,速率表达可写出通式如下: A B Y Z A B Y Z νννν---???=???++ t v c t v c t v c t v c v d d d d d d d d Z Z Y Y B B A A ==== 2.由实验测定,反应 H 2(g)+Cl 2(g)===2HCl(g) 的速率方程为v =kc (H 2)c 1/2(Cl 2) ,在其他条件不变的情况下,将每一反应物浓度加倍, 此时反应速率为( )。 A. 2v B. 4v C. 2.8v D. 2.5v 解:选C 。依据化学反应的速率方程υ=kc (H 2)c 1/2(Cl 2),H 2和Cl 2浓度增大都增大一倍时,速率应该增大22倍,即相当于2.8Υa 。 3.测得某反应正反应的活化能E a.正=70 kJ·mol -1,逆反应的活化能E a.逆=20 kJ·mol -1,此反应的反应热为( ) A. 50 kJ·mol -1 B. -50 kJ·mol -1 C. 90 kJ·mol -1 D. -45 kJ·mol -1 解:选A 。依据过渡态理论,反应热可以这样计算:Q = E a,正- E a,逆 。 4.在298K 时,反应 2H 2O 2===2H 2O+O 2,未加催化剂前活化能E a =71 kJ·mol -1,加入Fe 3+作催化剂后,活化能降到42 kJ·mol -1,加入 催化剂后反应速率为原来的( )。 A. 29倍 B. 1×103倍 C. 1.2×105倍 D.5×102倍 解:选C 。依据阿仑尼乌斯指数式k = A ·e RT E a - ,可得5298 314.8290001 2102.1e e 2 1 ?===?-RT E E a a k k 5.某反应的速率常数为2.15 L 2·mol -2·min -1,该反应为( )。 A. 零级反应 B. 一级反应 C. 二级反应 D. 三级反应 解:选D 。对于一个基元反应,aA + bB = cC + dD ,有反应速率为(A)(B)a b v kc c =则其速率常数k 的单位的通式可写成:(mol · L -1)1-a-b ·s -1, 反推可以得到为三级反应。 6.已知反应 2NO(g)+Cl 2(g)===2NOCl(g) 的速率方程为v =kc 2(NO)c (Cl 2)。故该反应( ) A. 一定是复杂反应 B. 一定是基元反应 C. 无法判断 解:选C 。基元反应符合质量作用定律,但符合质量作用定律的不一定都是基元反应。反应是基元反应还是复杂反应,要通过实验来确定。 7.已知反应 N 2(g)+O 2(g)===2NO(g) Δr H m θ>0,当升高温度时,K θ将( )。 A. 减小 B. 增大 C. 不变 D. 无法判断 解:选B 。根据吕·查德里原理,对吸热反应,当升高温度时,平衡就向能降低温度(即能吸热)的方向移动;即反应正向进行,平衡常数 将增大。 8.已知反应 2SO 2(g)+O 2(g) 3(g) 平衡常数为K 1θ,反应 SO 2(g)+21O 2(g) SO 3(g) 平衡常数为K 2θ。则K 1θ和K 2θ 的关系为( ) A. K 1θ=K 2θ B. K 1θ= θ 2 K C. K 2θ= θ 1K D. 2K 1θ=K 2θ 解:选C 。根据平衡常数的表达式,平衡常数与化学反应的化学计量数是有关的。化学反应的化学计量数的变化影响着平衡常数的指数项。 9.反应 2MnO 4-+5C 2O 42-+16H +===2Mn 2++10CO 2+8H 2O Δr H m θ< 0,欲使KMnO 4褪色加快,可采取的措施最好不是( )。 A. 升高温度 B. 降低温度 C. 加酸 D. 增加C 2O 42-浓度 解:选B 。欲使KMnO 4褪色加快,即增大反应的速率,只能通过升高温度,增大反应物的浓度,加入催化剂等来考虑。所以这里降低 温度不利于加快反应速率。 10.设有可逆反应 a A(g) + b B(g) d D(g) + e E(g) θm r H ? >0,且a +b >d +e ,要提高A 和B 的转化率,应采取的措施是( )。 A. 高温低压 B. 高温高压 C. 低温低压 D. 低温高压 解:选B 。根据吕·查德里原理,对吸热反应,当升高温度时,平衡就向能降低温度(即能吸热)的方向移动;当增大压力时,平衡就向能