改革开放以来农民土地权益变迁过程考察(精)

财贸研究 2010. 2

改革开放以来农民土地权益变迁过程考察

冯宇李政

(中国地质大学, 北京100083

摘要:农民土地权益是农村土地制度改革情况的直接反映。狭义上的农民土地权益主要包括土地生存权和土地发展权。基于/产权结构要素流动0的理论分析模型, 改革开放以来, 中国农村土地政策变革下的农民土地权益变迁过程划分为三个阶段。这三个阶段在本质上也就是土地生存权和土地发展权逐步实现的过程。

关键词:土地政策; 制度变革; 农民土地权益; 产权结构; 要素流动

中图分类号:F301 文献标识码:A 文章编号:1001-6260(2010 02-0046-06

三农问题, 首先是农民土地权益问题。近年来, 学术界关于农民土地权益问题的探讨日渐增多, 但研究成果大都仅以现时农民土地权益侵害问题为对象, 分别从法律制度、产权结构、经济补偿、权益维护等角度探讨了问题产生的原因及其治理对策, 而对于中国农民土地权益变迁过程的研究则十分有限。为此, 本文在系统阐释农民土地权益内涵的基础上, 以改革开放以来中国工业化进程中的土地政策变革为背景, 就农民土地权益的历史变迁过程进行研究, 从而为今后相关政策的制定提供一些有益的启示。

一、农民土地权益的概念界定

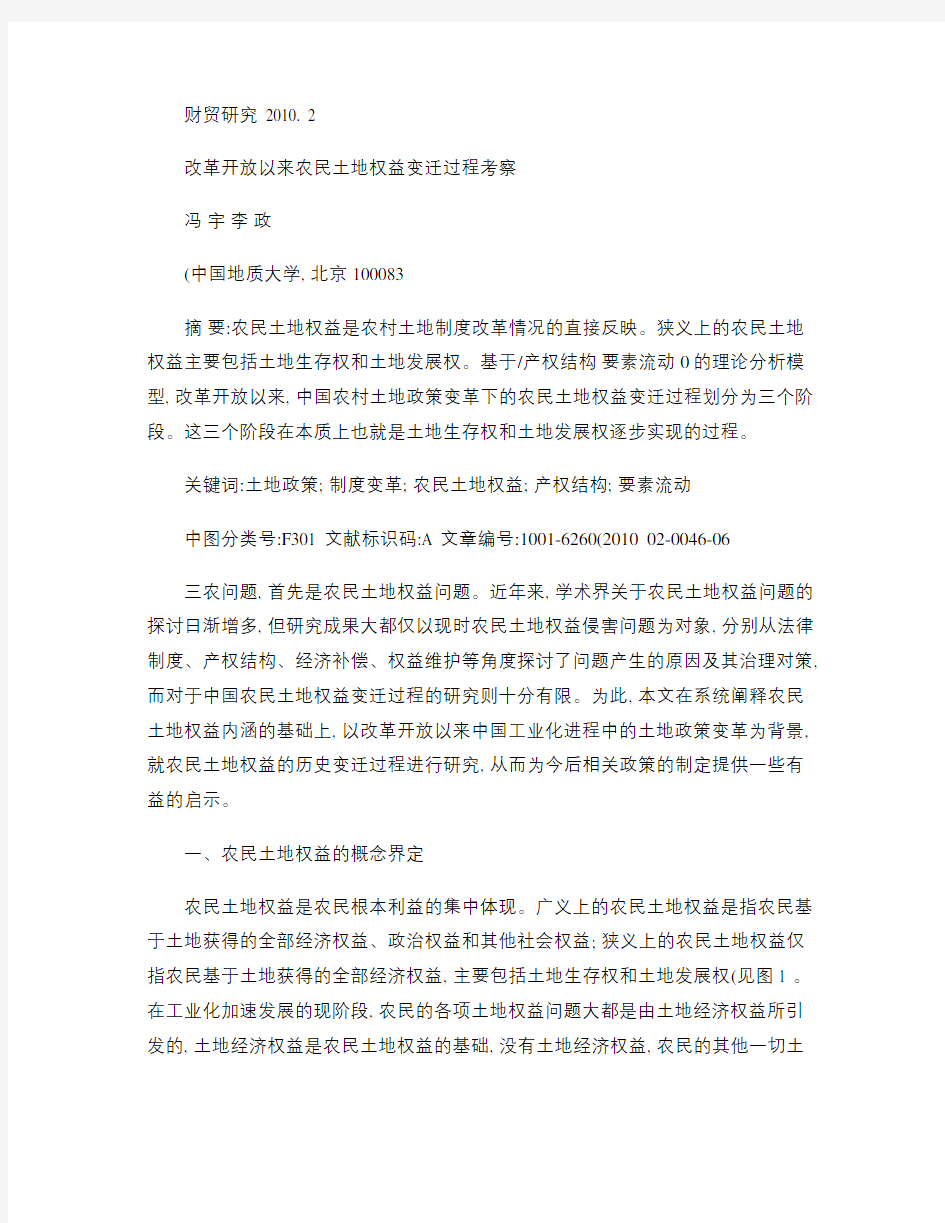

农民土地权益是农民根本利益的集中体现。广义上的农民土地权益是指农民基于土地获得的全部经济权益、政治权益和其他社会权益; 狭义上的农民土地权益仅指农民基于土地获得的全部经济权益, 主要包括土地生存权和土地发展权(见图1 。在工业化加速发展的现阶段, 农民的各项土地权益问题大都是由土地经济权益所引发的, 土地经济权益是农民土地权益的基础, 没有土地经济权益, 农民的其他一切土

地权益便无从谈起。因此, 对农民土地经济权益的研究与剖析是深入理解农民土地权益问题的关键。

土地生存权和土地发展权构成了农民土地权益的基本内容。其中, 土地生存权又是土地发展权的基础和前提。土地生存权是指农民基于土地的农业生产属性所获得的基本经济利益, 是国家保障农民基本生存权利的集中体现, 主要包括农民基于其所承包土地获得的基本食物保障、基本生活保障(如农业种养殖收入等以及基本社会保障(如政府农业补贴、灾荒救济等。

土地发展权是指农民基于土地的非农业生产属性所获得的基本经济利益, 是农民分享国家工业化发展成果的集中体现, 主要包括:在不变更土地性质和用途的前提下, 通过农用地或农村集体建设用地流转所获得的流转收益; 在不放弃承包经营土

地作为基本生活保障的前提下, 外出务工所获得的劳务收益; 失地农民的补偿安置

收益等。土地自由流转是实现农民土地发展权的基础和前提。收稿日期:2009-11-20

作者简介:冯宇(1979

李政(1982, 女, 江西都昌人, 中国地质大学(北京博士生。, 男, 山西静乐人, 中国地质大学(北京博士生。

改革开放以来, 中国农民土地权益的历史变迁过程, 在本质上就是以上两种权益逐步实现的过程。经济权益

政治权益

社会权益

狭义概念

(经济权益基本食物保障(口粮生产性权益基本经济保障(农业种养殖收入 (土地生存权基本社会保障(政府农业补贴、救助等土地流转收益

非生产性权益外出务工收益(土地发展权失地补偿收益

图1 农民土地权益概念

二、农民土地权益的变迁过程

改革开放以来, 中国农民土地权益的变迁过程可以鲜明地划分为三个阶段:一是在二元结构条件下, 基于承包经营的农民土地权益; 二是在城乡统筹条件下, 基于政府主导的农民土地权益; 三是在城乡一体条件下, 基于土地流转的农民土地权益。其中, 第二阶段是第一阶段向第三阶段的过渡阶段。

1. 二元结构条件下, 基于承包经营的农民土地权益

建国初期, 计划经济体制、公有制经济结构和按劳分配制度的确立为中国重工业优先发展战略的顺利推进奠定了扎实的制度基础(林毅夫等, 1999, 而由此所引发的城乡二元经济结构也成为影响中国社会未来发展的重大问题。在此格局下, 改革开放前, 中国农业部门、农村经济体系受到了严重打击, 部门之间、城乡之间的矛盾日渐凸显, 农民土地权益难以得到有效保障, 农民土地生存权受到严峻挑战, 农民土地发展权更是无从谈起, 国民经济已很难在原有格局下继续发展。

1978年开启的改革开放事业, 不仅标志着中国经济发展战略的重大调整, 也标志着原有利益格局的重新安排。首先, 重工业优先发展战略被彻底打破, 工业部门和农业部门、城市经济体系和农村经济体系协调发展的格局初步形成; 其次, 确立/双轨制0改革模式, 以非国有经济改革的实际成果推动国有经济改革步伐。在这一改革框架下, 以农村家庭土地承包经营为主要特征的土地制度变革得以顺利实施。1978 1984年中国主要农产品增长情况见表1, 据统计, 这一时期中国农业生产中制度因素的贡献率高达46. 89%(L i n , 1992 。

这一时期, 中国农业产出增长的根本原因在于土地

政策改革催生的农民土地权益特别是土地生存权的落

实。首先, 发展战略的重大调整, 从根本上改变了农业部表1 中国主要农产品增长情况主要农产品1978

3047. 7

216. 7

512. 8

856. 3

466 1984单位:万吨, %增长率33. 65188. 79132. 2579. 9121. 83门原有的经济歧视局面, 第一产业得以与其他产业平等、粮食棉花协调发展, 从而奠定了保障农民土地权益的基础; 其次, 家庭承包经营制度的确立, 使农民获得了除土地所有权以外的绝大多数土地权益, 农民的生产积极性得到前所未有的提升, 政策的激励作用得以彻底释放; 再次, 利益

格局的重新安排, 使政府构建了以补贴、救济和救助等为油料肉类水产品4073. 1625. 811911540. 6619 数据来源:中国统计年鉴(2008 。

主要方式的利益补偿机制, 借以弥补农民在经济发展过程中所遭受的损失。家庭承包经营制度的确立, 标志着农民土地生存权的基本确立, 也从根本上解决了中国农民的/温饱0问题。

但是, 受二元经济结构影响, 家庭承包经营制度所产生的经济绩效十分有限。1979 1982年, 全国

粮食产量呈现大幅上升趋势, 而其后, 则长期徘徊不前, 这

表示家庭承包经营制度所产生的激励作用已基本释放完毕

(参见图2 。其原因主要在于:首先, /双轨制0改革模式

并没有从根本上打破城乡二元经济结构, 土地等主要生产

要素在城乡之间仍相对独立运行, 供求方式、定价方式、管

制方式等还存在巨大差异。在此情况下, 一方面, 农村难以

在城市的带动下完成工业化发展任务, 农民不可能通过简

单农业生产获得工业化发展成果; 另一方面, 在城乡土地要图2 1978 1986年中国粮食产量趋势变化图素相对分割的情况下, 农民也不可能凭借其所掌握的土地数

据来源:中国统计年鉴(2008 。权益, 分享到城市工业化发展的成果。其次, 基于家庭承包

经营制度所建立的农村集体土地产权制度, 在运行机制上存在着诸如主体不明确、产权不清晰、期限不稳定等问题, 削弱了农民长期增加生产投入的积极性, 弱化了农业规模化发展的可能性。再次, 随着城市化发展步伐的不断加快, 土地征收、征用以及非法圈占土地等行为日趋突出, 农民的切身利益已难以通过家庭承包经营制度所赋予的土地权益得到保障, 土地制度缺失所带来的农民土地权益缺失问题日渐显现。最后, 分税制改革以来, 地方政府/财少、事多0的矛盾逐步显现, 迫使一些地方政府不得不通过/土地财政0扩大资金来源, 也引发了更多的土地寻租行为, 加剧了对农民土地权益的侵害。

总之, 城乡二元结构条件下基于承包经营的农民土地权益, 属于中国工业化过程中的阶段性改革成果, 不能从根本上解决农民致富、农业发展、农村繁荣的长远问题。

2. 城乡一体条件下, 基于土地流转的农民土地权益

生产要素的自由流动、市场配置是市场经济体制下实现工业化的基础。在城乡一体化条件下, 土地资源将成为可以自由流转的生产要素。其中, 农用地作为主要农业生产要素, 在市场机制作用下, 会逐步集中到少数集约化、规模化生产者手中, 为推进农业产业化发展奠定基础; 农村建设用地作为主要社会生产要素, 在城乡统一土地市场上实现优化配置, 为农民分享城市的工业化发展成果提供保障。在此基础上, 通过土地整理与城乡集体建设用地增减挂钩等手段, 可以进一步合理配置各地区土地资源, 优化土地利用结构, 构建完整统一的城乡利用格局。

基于福利经济学理论, 建立城乡土地自由流转的埃奇沃斯盒状图分析模型(见图3 。假设模型中存在四个利益主体:农民、集体、企业和政府, L 和K 分别代表农民和集体、企业和政府的无差异效用曲线, X L 和X K 分别代表农民和集体、企业和政府掌握的农地数量, Y L 和Y K 分别代表农民和集体、企业和政府掌握的资本数量。根据福利经济学原理, 当L 曲线和K 曲线相切时, 双方达到帕累托最优状态, 即

在城乡土地要素自由流动条件下, 当农民和集体转出土地效用之和等于企业和政府获得土地效用之和时, 社会福利水平达到帕累托最优状态(黄贤金等, 2008

。

在t 时刻, 如果存在政府和企业获得农民和集体土地

的行为, 双方的帕累托最优点将由D 1移动至D 2, 相应的政

府和企业掌握的农地数量由X K 1增加至X K 2、资本数量由

Y K 1减少至Y K 2, 同时, 农民和集体掌握的农地数量由X L1减

少至X L2、资本数量由Y L1增加至Y L2。这一过程是通过市

场化条件下政府和企业对农民和集体的货币补偿实现的。

但是, 在D 2点上, 政府和企业的效用没有发生变化(K 2,

而农民和集体的效用却显著增加(由L 3移动至L 2, 该状

态未达到帕累托最优状态。在此情况下, 政府和企业会掀

起新一轮的征地高潮, 以使得效用曲线由K 2推移至K 3, 在图3 城乡土地自由流转的福利均衡分析

D 3点上重新达到帕累托最优状态。

以上模型反映了城乡土地自由流转的帕累托改进过程。该模型说明, 在城乡一体格局下, 通过城乡土地自由流转, 具有完整、自主土地产权的农民可以分享到城市化发展带来的实际收益, 农民土地发展权得到完整体现, 农民土地权益得以最终确立。这也是土地政策改革发展的最终目标。

3. 城乡统筹条件下, 基于政府主导的农民土地权益

当前, 中国农民土地权益仍处于由第一阶段向第三阶段过渡的发展时期, 即在中央政府主导、地方政府推动的组织动员体系下, 通过推行统筹城乡区域经济社会发展战略, 综合利用经济手段、法律手段、行政手段, 逐步打破城乡二元经济结构, 促进土地资源自由流动, 完善农民土地产权结构, 使农民能够逐步通过其所掌握的土地要素, 分享到城市的工业化发展成果。这一时期的农民土地权益是与土地流转、土地产权等问题紧密联系的。

第一, 产权制度的悖论。所有权是产权制度的核心, 是实现土地流转的基础。在城乡统筹条件下, 农民仅能获得土地承包经营权, 而不具备真正意义上的土地所有权及其派生的流转权、抵押权等。在此情况下, 一方面, 如果要确保农民土地权益, 就必须实现城乡土地自由流转, 满足农民的土地发展权; 另一方面, 如果要实现城乡土地自由流转, 又必须以土地政策改革为基础, 完善农民土地产权结构。由此直接引发了土地流转与土地产权的矛盾。

第二, 征地制度的悖论。推进城市化发展必须以强大的财政支撑作为保障, 而通过城乡土地级差地租效应所筹措的土地资金无疑是其中最主要的来源, 特别是在现

行税收体制下, 其作用更显突出。在此情况下, 一方面, 城市化加速发展所带来的土地级差地租成为农民获得土地发展权的根本保障; 另一方面, 在现行征地制度下, 农民又难以通过土地流转实现基本权益的保障, 由征地所引发的社会问题时有发生。由此直接引发了征地制度与农民权益的矛盾。

破解上述悖论的根本出路在于继续推进政府主导体制下的土地政策改革, 在城乡统筹格局下妥善协调土地产权、土地流转与农民土地权益的关系, 构建基于政府主导的农民土地权益。首先, 如前所述, 中国的改革开放事业是政府在宪法框架下推进的制度完善与发展, 政府是推动制度变革的根本力量, 而土地政策改革也必然在政府推动下才能得以顺利完成; 其次, 在政府主导体制下, 土地资源是政府调控改革力度、发展方向、增长速度的重要手段。在此情况下, 一方面, 政府必然毫不动摇地坚持土地产权的公有制属性; 另一方面, 政府必然成为推进土地政策改革的主导力量。

在城乡统筹条件下, 基于政府主导的农民土地权益, 是通过以下政策改革措施实现的:第一, 以产权结构调整破解产权制度悖论。在政府主导下, 重新协调国家、集体和农民的产权结构关系, 是根本解决农民土地权益问题的重要前提。第二, 以补偿机制改革破解征地制度悖论。在充分发挥城乡级差地租资本积聚作用的基础上, 构建兼顾城市发展与农民土地权益的征地补偿机制, 使农民能够真正分享到城市的工业化发展成果。

在政府主导体制下, 通过推进城乡统筹格局下的土地政策改革, 可以从根本上妥善协调农民土地权益与土地流转、土地产权的复杂关系, 在实现农民土地生存权的基础上, 逐步实现农民的土地发展权, 实现由/温饱0向/致富0的逐步转变。

三、农民土地权益的变迁路径

综合以上各阶段的考察, 改革开放以来中国农民土地权益的变迁路径是依循/产权结构要素流动0的变动框架展开的(见图4 。由城乡二元结构向城乡一体化改革的过程自然伴随着土地要素由静止向城乡自由流转的过渡, 从而农民土地权益的实现也相应地发生了变化, 具体来说可能包括以下四个阶段:

第?阶段:在二元结构条件下, 农民仅获得土地承包经营权, 土地产权归属相对模糊, 且城乡之间土

地要素处于静止状态, 不能自由流动, 农民不能通过其所掌握的土地要素, 分享到城市的工业化发展成果, 农民土地权益仅表现为土地生存权, /温饱0

问题得以较好解决。

第ò阶段:在城乡统筹条件下, 农民获得了相对完整的

产权结构, 土地产权归属逐步清晰, 且城乡之间土地要素流

动逐步增加, 农民开始通过其所掌握的土地要素, 分享到城

市的工业化发展成果, 农民土地权益表现为土地生存权和

部分的土地发展权, /致富0问题开始逐步得以解决。

第ó阶段:在二元结构条件下, 农民获得了完整的产权

结构, 土地产权归属清晰, 但由于城乡之间土地要素流动处

于静止状态, 土地要素流动仅限于农村内部, 农民土地权益

仅表现为土地生存权, /温饱0问题得以较好解决。

第?阶段:在城乡一体条件下, 农民获得了完整的产权

结构, 土地产权归属清晰, 城乡之间土地要素能够自由流

动, 农民完全能够通过其所掌握的土地要素, 分享到城市的

工业化发展成果, 农民土地权益中的土地生存权和土地发

展权均得到完整体现, /致富0问题得以彻底解决。

总结西方发达国家农民土地权益的变迁路径, 大都经历了?y óy ?的发展过程, 而联系改革开放以来农村土地政策改革的发展历程, 可以看出中国农民土地权益的变迁路径正在经历?y òy ?的发展过程, 而第ó阶段在中国并没有具体体现(自主经营模式。图4 农民土地权益变迁路径分析框架

四、计量检验

目前, 学术界还没有关于农民土地权益问题的计量研究成果, 而关于土地制度层面的实证研究也十分有限(姚洋, 1998; 陈志刚等, 2003; 黄少安等, 2005 。本文将结合现有实证研究成果, 构建计量检验模型, 就中国农民土地权益问题进行实证考察。

1. 计量模型

如前所述, 由土地生存权产生的农民土地权益反映了农民处于/温饱0阶段的生活状态。在不具备更多土地权益的情况下, 农民只得将收入更多地投向农业生产, 以

确保生活水平得以维持。根据本文关于农民土地生存权的理解, 可以将其计量模型设计为:

Y 1=A i +A 1x 1+A 2x 2+A 3x 3

农民人均政府农业支出, A i 、A 1、A 2和A 3为系数。

由土地发展权而来的农民土地权益反映了农民处于/致富0阶段的生活状态。这里引入恩格尔系数表征这部分农民权益。根据本文关于土地发展权的理解, 可以将其计量模型设计为:

Y 2=B i +B 1z 1+B 2z 2

置费用, B i 、B 1和B 2为系数。

2. 数据说明

目前, 全国仅有成都、重庆两地区实施统筹城乡区域经济社会发展战略, 且成都地区起步较早。据此, 这里选取1978 2008年成都地区相关数据进行实证研究。全部数据均取自历年5成都市统计年鉴6和5中国农村统计年鉴6。

同时, 为准确反映2003年以来成都土地政策改革成果, 这里分别选取1978 2008年数据就农民土(2 其中, Y 2代表农村家庭恩格尔系数, z 1代表农民人均外出务工收益, z 2代表失地农民人均补偿安(1 其中, Y 1代表农民人均粮食产量, x 1代表农民人均粮食消费量, x 2代表农民人均农业产值, x 3代表

地生存权益进行检验; 选取 2003 2008年数据就农民土地发展权益进行检验。 3 检验结果 . 相关数据采用 Ev iew s 5 0进行分析。从检验结果来看, F 检验和 t检验均非常显著, 方程拟合优度 . 较好, 但式 ( 3 的相关性要大于式 ( 4。 Y 1 = 1 78x 1 + 0 08x2 + 0 13x3 . . . Y 2 = 0 13z1 + 0 74z2 . . ( 3 ( 4 通过以上回归检验说明: 第一, 改革开放以来成都地区的土地政策较好地保障了农民的土地生存权, 彻底解决了农民的 / 温饱 0问题; 第二, 2003年以来成都地区的土地政策改革取得了阶段性成果, 农民的土地发展权有了一定保障, 农民的 / 致富 0问题开始得到解决; 第三, 农民土地

发展权的保障程度低于其土地生存权的保障程度, 改革成果仍有待继续巩固。以上检验结果与理论分析结论基本一致, 反映了改革开放以来中国农民土地权益的历史变迁过程。目前中国推进的统筹城乡区域经济社会发展战略, 无疑成为有效促进城乡土地自由流转、完善农村土地产权结构的重要保障, 也成为现阶段有效破解 / 三农 0难题的重要突破口。参考文献: 陈志刚, 曲福田. 2003 农地产权制度的演变与耕地绩效: 对转型期中国的实证分析 [ J] . 财经研究 ( 6 : 25 - 30 51 . , . 黄少安, 孙圣民, 宫明波. 2005. 中国土地产权制度对农业经济增长的影响: 对 1949 1978 年中国大陆农业生产效率的实证分析 [ J] . 中国社会科学 ( 3 : 38- 47 . 黄贤金, 张安录. 2008 土地经济学 [ M ] . 北京: 中国农业大学出版社. . 林毅夫, 蔡昉, 李周. 1999 中国的奇迹: 发展战略与经济改革 ( 增订版 [ M ] . 上海: 上海人民出版社. . 姚洋. 1998 农地制度与农业绩效的实证研究 [ J] . 中国农村观察 ( 6 : 1- 10 . . L I Y F. 1992. R u ral refo r s and agricu ltural grow th in Ch ina [ J]. Th e Am erican E conom ic R ev iew, 82( 1 : 34 - 51 N m . Analysis on the Changes of Farm erscLand R ights and Interests since R eform and Opening -up FENG Y u L I Zheng ( Ch in a Un iv ersity of Geosc ie nces, Be ijing 100083 Abstract T he far ersc land rig hts and in terests, m a in ly in c ludes land subsistence right and land dev e: m l op ent rig ht in the narrow sen se is a d irect ref le ction of th e situation o f rura l land sy stem refo r . A cco rd m , m in g to the theo retica l ana lysism ode l o f / roperty righ ts structure- facto r m ob ility0, the changes o f farm ersc land rig hts and in terests have successive ly gone thro ugh th ree stages w ith the refo r s o f Ch in ese rural land m syste sin ce reform and open in g up T he se three stages in essence are the rea lization pro cess o f far er s m . , , m ' land subsistence righ t and land deve lop ent rig h.t m K eyw ord s land po licy; syste reform; farm ersc land rig hts and interests property r ig hts structure : m ; ; facto r m ob ility (责任编辑彭江 51

改革开放以来中国农村土地制度的演变

改革开放以来中国农村土地制度的演变 [摘要]改革开放的三十年,也是中国共产党不断推进农村土地制度创新的三十年。本文解读了家庭联产承包责任制出台的背景,全面介绍了家庭联产承包责任制的历史演进过程,旨在总结其经验,从而探出一套适合我国现阶段农村实际的土地制度。其经验主要有: 土地制度的改革,必须充分调动农民的积极性,使制度内的农民受益; 必须尊重农民的创造性选择; 必须循序渐进,建立健全多层次的农村社会保障体系,确保农村社会稳定。 [关键词]农村土地制度变迁;家庭联产承包责任制;历史经验 2008年是中国改革开放三十周年,这三十年,也是中国共产党不断推进农村土地制度创新的三十年。三十年来,中国农村土地制度的成功转型---家庭联产承包责任制的实施,发挥了巨大的制度效应,它极大的解放了农村生产力,彰显了中国农民的创造力,可以说,中国农民创造了世界的奇迹:用世界上7%的土地养活了22%还多的人口。 一、家庭联产承包责任制出台的历史背景 改革开放前,我国农村实行的是人民公社的“三级所有,队为基础”的土地的集体所有制,它是伴随着上世纪50年代后期农业合作化运动和“大跃进运动”而诞生的,这种土地制度规定了我国农村土地是以生产队为基本所有单位,是以土地的集体所有为特征的,在当时生产力水平有限的国情下,这种集体所有的土地制度是中国共产党引导农民改变农业落后面貌的唯一的正确的制度选择。其在实施的20年间, 确实比那种“个体的、分散

的、落后的建立在个体私有制基础上的小农经济”有活力,为国家完成工业化原始积累,为了适应国家当时优先发展重工业战略的历史过程中做出的不可磨灭的贡献。 1978年国家初步工业化的目标已经顺利实现,工业化原始积累已经完成,人民公社制已完成了其应有的历史使命,其弊端也日益暴露。 人民公社制本质上是高度集中的“政社合一”体制,由于受到“左”的指导思想影响,强调提出合作化运动高潮的到来,强行在全国建立高级农业合作社,并建立以“一大二公”为特点的人民公社,实行统一核算、统一分配、统一安排生产、统一调配劳力,彻底废除农村土地私有制,彻底剥夺农民对土地的私有权,从而使土地乃至农民的生产资料、生活资料等都属公社共有,由公社统一经营。由于管理权限过于集中和分配上的平均主义,严重挫伤了广大农民的生产积极性,阻碍了农业生产的发展,农民生活长期得不到改善。到1978年,全国尚有2. 5亿农民的温饱问题没有解决。因而,一轮新的农村土地制度变革迫在眉睫,一种新的农村土地制度安排呼之欲出。1978年安徽凤阳县小岗村18户农民的分田单干,包产到户,揭开了中国农村改革的序幕,土地政策的变革成为农村改革乃至中国改革的突破口。[1] 二、家庭联产承包责任制的实施和演进 改革开放以来,我国土地管理制度发生了巨大的变化,且带有鲜明的渐进发展的特征,家庭联产承包责任制,作为一种新的农地制度在具体的实施过程中,经历了两大历史时期:第一轮土地承包时期(1978-1993年),第二轮土地承包时期(1993年-至今),具体可分为四个阶段[2]:

农村出嫁女土地权益问题调研报告

农村出嫁女土地权益问题调研报告 农村出嫁女土地权益问题主要是指农村妇女因婚嫁而导致的土地承包权和相关经济权益受侵害的现象,主要集中表现在农嫁非农、嫁入外村但户口仍留在本村的妇女及她们的子女不能享受与其他村民同等的集体经济组织收益分配及村民待遇。还有离婚或丧偶妇女也要丧失她们所拥有的一份土地。为深入了解农村妇女土地权益状况,更有针对性的做好妇女维权工作,区妇联通过发放调查问卷、召开座谈会、个别走访等不同形式,对全区农村妇女土地权益问题进行了专题调研。有关情况如下: 一、此次调研,共发放调查问卷725份,收回有效问卷661份,回收率91%。调查结果显示,鼎城区农村妇女的生活状况整体上是比较平稳的,在土地初次分配中不存在明显的性别歧视,都能坚持男女平等的原则,但由于婚嫁、移居等不同原因,有些村不同程度地存在妇女失地情况,在失地妇女中,90%以上都是已婚妇女。 二、当前侵害出嫁女土地承包权益的几种形式 1、结婚妇女可能首先失去娘家村的土地承包权。按照传统习惯,一般要“嫁鸡随鸡嫁狗随狗”,妇女结婚后都将户

籍从娘家迁移到婆家村,因此,出嫁女面临一次不可回避的土地权利流失。受传统习俗的影响,绝大多数出嫁女并不依法主张自己的继承权。她们中的许多人甘愿在出嫁或离婚后将属于自己的一份土地留给父兄、前夫或前夫的家庭。本次调研中,有超过90%的出嫁女在婚后自愿放弃,这说明大部分人仍然被禁锢在封建传统的思想之下,极少有通过法律获取自己应有的土地权益者,即或有这样的妇女也很难得到社会习惯的支持。 2、嫁入婆家村的新媳妇可能得不到承包耕地。“按户籍分地原则”赋予了合法婚姻关系而迁入的新媳妇获得承包耕地的平等权利,但是有的村庄认为嫁入的新媳妇是外姓人,不予以承认,有的村庄没有足够的“机动地”可以随时用来补充新增人口的承包耕地,更有的村庄按照土地承包三十年不变和“增人不增地,减人不减地”的土地承包政策一成不变,新媳妇以及其他新增人口都只能“排队”等待。在鼎城区农村妇女中,有过一成的妇女并未将户口从娘家迁出,这或许也是因为知道新媳妇可能得不到承包耕地而想出来的一种解决捷径。 3、离婚或者丧偶妇女土地权利也面临一次裂变。在一些地方,土地被看成夫家的财产,离婚妇女不敢提出要土地的要求,由于怕失去土地而失去生活来源,所以有些破碎的

我国土地所有权变迁

从辛亥革命到1949年,在中华民国的法律框架下,土地制度是在衔接清末现实和参照西方私有制基础上发展起来的“有限土地私有制”,这种土地所有权制度使农民在强化土地继承权的同时,也强化了对土地兼并的保护,从而使得丧失土地的流民、贫民和流氓无产者成为加剧社会动荡的重要原因,这也是国民政府后来丧失政权的主要经济原因之一。 1949年以来,农村土地制度先后经历了四次变革。1950年起进行土地改革,废除了国民政府实行土地私有制所形成的土地兼并,实行与传统完全一致的“耕者有其田”的农民土地“私有制”,到1952年,全国范围内土改结束。但这时的土地私有制一是“落地未生根”,二是依然是不完整的私有权。因此,1953年~1956年,在保留农民土地私有制基础上的农业互助组和初级合作社,实行农业的社会主义改造,以及1958年~1978年,土地集体所有制下的高级农业合作社和人民公社,将原属于各农业合作社的土地和社员的自留地、坟地、宅基地等一切土地,连同耕畜、农具等生产资料以及一切私有财产都强制性无偿收归集体所有,在中国社会的历史文化传统中不仅显得顺理成章,而且在社会主义公有制的旗号下的变本加厉行为,也似乎被赋予了某种社会进步意义。1979年至今,全国普遍推行家庭联产承包责任制,依然实行农村土地的集体所有,由农户家庭承包经营。 但1982年宪法规定的农村土地(包括自留山、自留地和宅基地等)属于集体所有,在法律上依然是一个边界非常模糊的概念,自上而下的省、县、乡、村行政组织,都可能依照权力大小,通过权力影响改变这个模糊的“集体所有权”边界,这种方式虽然会造成事实上的权利损害,却并不会在法律上构成明确的侵权。近年各种开发区遍地开花、农用耕地逐年减少的现实,实际上与传统的土地产权边界不清有非常重大的关系。这种权利边界不明确的土地产权安排,使得农民在面对任何一级行政组织的事实侵权行为时,都会丧失任何形式的公力救济权,甚至连最基本的私力救济行为,也常常被行政权与司法权合一的政府归结为“非法”。这样的土地产权制度安排,客观上进一步加剧了人地关系高度紧张的矛盾,同时也使得城乡二元结构矛盾持续恶化。

农村土地产权需明确而稳定

我国现有的农村土地制度已成为城乡经济发展不平衡和“三农问题”的核心问题,积极探索我国农村土地产权制度改革的方向与路径已成为当前农村经济发展至关重要的环节。 农村土地产权问题表现 首先,集体作为土地产权的主体,其概念模糊不清。宪法规定农村土地属集体所有,但没有明确界定集体的概念,现实中是乡(镇)、村、村民小组共享土地所有权,土地所有权混乱、不稳定。利益当前之时,各所有权主体竞相而上,又不愿意承担保护土地的责任。这不仅导致农村土地分配关系不稳定,也影响到农民对未来土地收入预期的稳定性,妨碍了农民对土地的长期投入。 其次,土地承包经营权不确定。为稳定土地承包经营关系,国家规定土地承包期限为30年。但在实际操作中土地调整相当频繁。集体组织往往“三年一小调,五年一大调”。每个集体内成员都有权分享集体土地的使用权,采取按人口平均分配土地使用权的原则进行分配,大多数地方随着人口数量的增减调整土地使用权。并且各级地方政府组织以土地所有者的身份随意终止、改变土地承包经营关系现象严重。 另外,国家可以“公共利益”为理由征收集体所有的土地,加剧了这种不确定性。土地使用权的不断变动,农户不会进行积极的长期投资,甚至会进行掠夺式的经营,这样农民就会增收困难,得不到长期的利益,并且造成土地生产力的下降和生态环境的严重恶化。 再次,土地产权不完整。人都说家庭联产承包责任制是所有权与经营权的分离。然而,承包经营权的内涵是不充分、不明确的,充其量是一种耕种权。 经营权应该属于使用权,而使用权本可以衍生出转让、转租、入股、抵押和收益等权利。而我国农地目前的承包经营权却只有耕种权、部分的收益权和极少量的处置权。显然是权能残缺。 承包经营权不充分、不明确的原因在于两权分离不是真正建立在商品化、市场化基础上的平等关系,而是基于国家意志和意识形态偏好,由所有权主体凌驾于使用权主体之上而形成的行政分配关系。而且承包经营权是基于承包经营合同而产生的,是约定的权利,不是法定的权利,这使得承包经营权得不到有效的法律保护。因此实际中,作为使用权主体的权利不可避免地要受到侵害。 我国农村土地产权制度改革势在必行 产权改革可以从两个相辅相成的层面展开:一是土地所有权制度的改革;二是土地使用权制度的改革。在改革现行的集体土地所有权的路径选择上,大体形成了三种取向的改革主张:将农村集体土地所有权改革为农村国有土地所有权;将农村集体土地所有权改革为农户个人土地所有权;将农村集体土地所有权改革为多元混合所有权。 目前不易在农村土地所有权上大动文章,因为在土地所有权制度改革上的制度需求与制度供给来说都表现为动力不足。将农村集体土地所有权改变为农户所有权,其实质是土地的私有化,虽然可以起到明晰产权主体,有效降低外部性的效果,但与我国的基本经济制度相悖,且在现实中许多农户也表现出对土地私有化的担心和疑虑;将农村土地集体所有权变革为国有土地所有权在实现中也会产生较高的制度变迁成本。 我国农村集体土地所有权目前表现出的主要问题在于所有权行使主体的多元化,乡(镇)、村、村民小组都可以成为集体土地所有权的主体,在具体实践中常常出现各所有权主体之间的权利争夺与利益侵害,所以在土地所有权制度方面我们要做的是明确集体土地所有权行使

试析物权法中的农民土地权益保护

试析物权法中的农民土地权益保护 [论文关键词]物权法权益土地承包经营权 [论文摘要]新出台的物权法关注农民土地权益,特别是把农村土地承包经营权和宅基地使用权等确立为物权,是一大进步。通过对物权法中相关内容的介绍可以看出,物权法对于农民土地权益的保护具有重要意义。 新出台的《中华人民共和国物权法》分五编十九章二百四十七条,专门针对农民权益设置的条文有21条,与农民权益密切相关的条文有22条。其中更是把与农民土地权益息息相关的土地承包经营权和宅基地使用权单独列为两章(第十一章和第十三章)。由此可看出,对农民土地权益的保护是物权法重要内容之一。民法学家王利明教授更是将物权法看作是“农民土地权益保护的基本法。” 一、物权的确立是物权法保护农民土地权益的基础 物权法第二条规定:“物权,是指权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利。”也就是说,权利人不需要借助他人的帮助,就能够依据ft己的意志依法直接占有、使用其“特定的物”,或采取其他支配方式。比如转让物权时,不需要征得他人同意,他人也不得进行干涉,即使是政府及其官员,否则就是违法。这在很大程度上改变了“国家利益至高无上,当个人利益与国家利益相冲突时,个人只能无条件服从”的传统观念,体现出物权法最大的亮点平等保护国家、集体和私人的物权。 土地不仅是农民的经济收入来源,也是其最后的社会保障。土地权力问题是物权特别是不动产物权最核心的问题。土地承包经营权又是其中的重要内容之一,它关系到农民安身立命的基本权利,将其写入物权法,从法律上明确土地承包经营权的物权性质,就是把农民的土地承包经营权纳入到物权保护的范畴中。 如果说《农村土地承包法》是第一次把农村土地所有权与土地使用权剥离,那么《物权法》就是将农村土地使用权作为物权给予法律明确。虽然物权法中关于土地承包经营权的条款与农村土地承包法中的内容似乎并没有多少变化。但是物权法却大大提升了土地承包经营权的法律地位。“尤其是根据这一法律规定,承包人可以在司法上获得保护其权利的更多途径:他可以基于物权行使物权请求权,基于承包合同行使违约责任请求权,基于法律规定行使侵权行为请求权或不当得利请求权。”打个比方,如果你以前承包一个果园,但是后来发包方嫌承包费太低,他就可以收回,而最多只支付一下违约费用。而现在明确为物权,作为绝对权,发包方没有权利随意撤回发包。 土地承包经营权确定为物权后可以更好地保护农民的合法土地权益,增强农民抵御来自他人,包括发包方、地方政府不正当干涉和侵害的能力。一旦出现对承包权的侵犯,无论这种侵犯是来自于集体经济组织内部或者外部,承包人都可以以自己的名义提起诉讼,获得法律保护。像承包人因承包土地获得丰厚报酬而受到集体内部打压的情况,其维权将有法可依,而不再仅仅局限于道

中国土地产权制度变迁:1949-1998(1)

认为能够遵照人的意愿而控制社会进化过程,这似乎是一种 奢望。 [1]、分析框架 本文用制度经济学的概念和分析框架,对 1949— 1998 年 50 年间中国土地产权制度 [2] 变迁作以系统的分析和阐述。 制度变迁理论告诉大家,制度安排 ( institutionalarrangement )总是由起始时的均衡态势向非均衡态势过渡的,即均衡是暂时的,而非均衡则是常态; 非均衡的出现预示着制度创新和制度变迁,制度变迁 ( institutionalchange ) 分 为 诱 致 性 制 度 变 迁 (inducedchange )和强制性制度变迁 ( compulsivechange )。 结合我们讨论的主题——土地产权制度,每次土地产权制度 非均衡都会引起产权的重组。制度非均衡( institutionalnon-equilibrium )及变迁 理论构成了 本论文的主要架构。我们将 1949— 1998 年以来的土地产权制度变迁看作是由制度均衡到非均衡而引起变 迁的过程。 1949 年前的土地制度安排相对于新掌握政权的共 产党要“实现耕者有其田”的政治意志来说,是非均衡的, 于是便开始了 中国土地产权制度变 迁: 1949-1998(1)

1952 年的土地改革。而此后的以家庭为单位的小农经济相对于工业化等的制度安排,又显得非均衡。于是,强制性制度变迁——集体化便随之而到。1958 年以后的人民公社制度安排,并没有使它的创制者如愿以偿。制度的非均衡依然显现,60 年代初大饥荒的痛苦经历教育了农民及政府必须在现行制度安排之外寻找生存机会,来自底层的制度创新——“包产到户”又引起短暂的诱致性制度变迁。然而由于意识形态、统治者的有界理性和政治偏好等的作用使得这一短暂调整的流产,于是强制性制度变迁得以重演:人 民公社体制得以保留。低下的n 集体经济效率的长期徘徊,引起农民的再次“反抗” ,在现存的制度安排下,已不能满足农民收益的要求,他们不得不在现存的国家认可的制度安排的边界之外寻找能最大限度地满足自己利益要求的制度安排。有了60 年代初期的经验,“包产到户”作为制度选择集合中一个又应运而生,于是又一波诱致性制度变迁的到来,即70 年代末始于安徽凤阳小岗梨园村的家庭联产承包责任制。然而,故事并不因此而结束,家庭联产承包责任制的制度安排又引起新的非均衡、制度创新及产权的重组。 二、土地改革:强制性制度变迁及其社会、经济绩效 一)强制性制度变迁及其经济社会绩效

改革开放以来中国农村土地承包制度的历史沿革

改革开放以来中国农村土地承包制度的 历史沿革 作者:秦英羽 家庭联产承包责任制是中国土地制度的一大创举,自提出至今也不过三十几年,通过不断创新、完善,现已形成一套比较系统的具有中国特色的土地制度体系。自改革开放以来,我国的农村土地承包制度大概可分为三个阶段: 一、家庭联产承包责任制的确立阶段,此阶段主要以中央文件及部门规章的调整为主。 1、中国农村土地承包制度无疑是以1978年11月24日安徽省凤阳县凤梨公社小岗村18位农民分田到户为起点,小岗村18位农民在严立华家低矮残破的茅屋里创造了极具中国特色的家庭联产承包责任制。 2、1979年9月28日党的十一届四中全会通过《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定》,其中规定“不许分田单干,除某些副业生产的特殊需要和边远山区、交通不便的单家独户外,也不要包产到户”,这表明对于“包产到户”,国家在政策上有所放松。 3、1980年9月,中共中央在《关于进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题》中规定:“在边远山区和贫困落后地区,集体经济长期搞不好的生产队,群众要求包产到户的,应当支持,也可以包

干到户”;“已经实行包产到户的,如果群众不要求改变,就应允许继续实行”。这是第一个肯定包产到户的中央文件,对解决“包干到户”、“包产到户”问题的争论及推动农业体系改革,产生了重要的影响。 4、1982年1月1日,中共中央1号文件《全国农村工作会议纪要》第一次明确包产到户的社会主义性质,明确指出包产到户、包干到户或大包干都是社会主义生产责任制,其不同于合作化以前的小私有的个体经济,包产到户是社会主义农业经济的组成部分。 5、1983年1月,第二个中共中央1号文件《当前农村经济政策若干问题》出台,该文件对家庭联产承包责任制作出了高度评价,赞扬它是“党的领导下中国农民的伟大创造,是马克思主义关于合作化理论在我国实践中的新发展”。 6、1984年1月1日,中共中央发出第三个1号文件《关于1984年农村工作的通知》,主要强调要稳定和完善生产责任制,将土地承包期政策明确规定为延长15年不变;对农民向土地的投资应予合理补偿;自留地、承包地均不准买卖,不准出租,不准转作宅基地和其他非农业用地等。 上述4-6点所述的三个中央1号文件从政策上、理论上将包产到户稳定化、长期化、合理化、规范化,正式确立了家庭联产承包责任制度。因此制度在全国各地的迅速推广实施,1978年至1984年我国农业得到飞速发展,粮食产量大大提高。 二、逐步完善阶段,此阶段将家庭联产承包责任制写进法律,

关于农村妇女土地权益的调研报告示范文本_1

关于农村妇女土地权益的调研报告示范文本 After completing the work or task, record the overall process and results, including the overall situation, progress and achievements, and summarize the existing problems and future corresponding strategies. 某某管理中心 XX年XX月

关于农村妇女土地权益的调研报告示范 文本 使用指引:此报告资料应用在完成工作或任务后,对整体过程以及结果进行记录,内容包含整体情况,进度和所取得的的成果,并总结存在的问题,未来的对应策略与解决方案。,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 土地是农民赖以生存的基本生产和生活资料,是农民 发展和实现其它权利的重要基础。虽然《农村土地承包 法》、《妇女权益保障法》等法律对农村妇女土地权益进 行了立法保护,但是,侵害妇女土地权益的现象还时有发 生,妇女在这方面的咨询与投诉也一直不断。此类问题不 仅事关农村妇女生存与发展,而且事关社会的稳定与和 谐。因此,为了给解决好这类问题提供依据,海伦市妇联 组织力量,采取问卷调查、走访等形式,对海伦市农村妇 女土地权益情况进行了调查。现将调查情况报告如下: 一、农村妇女土地权益存在的问题及危害 这次调查面向23个乡(镇)。在查阅了海伦市妇联3年

来妇女土地权益案卷的基础上,结合这次调查结果,认为《农村土地承包法》和《妇女权益保障法》在海伦市农村贯彻落实情况还存在一些问题。主要有以下几点:一是妇女结婚后的土地权益缺乏保障。由于实行了“三十年不变”和“增人不增地,减人不减地”的土地承包政策,加之绝大多数乡村在土地承包或延包过程中都没有预留机动地、也没有新开垦地和村民自愿交回的承包地,所以妇女结婚后在新居住地很难取得承包地。结婚妇女在新居住地未取得土地承包权的情况下,原居住地虽为其保留了承包地,但实际上,这些妇女很难去其娘家从事耕种或向娘家索要其承包地的收益,妇女的土地权益在妇女结婚后实际上就变相丧失了。 二是妇女离婚或丧偶后土地权益缺乏保障。妇女离婚或丧偶改嫁的,因为土地的不可移动性,即使保留了自己的土地,很多妇女仍不能继续行使自己的承包权。

中国土地制度的历史变迁

中国土地制度的历史变迁分析 摘要:农业是国民经济的基础,作为农村经济制度基础和核心的土地产权制度是农业经济增长的关键。农村土地产权制度安排不仅关系到农业现代化的实现和农村经济的全面发展,而且对整个社会经济的发展都具有举足轻重的作用。从特定意义上说,农村土地及其产权关系问题的存在,制约着我国“三农”问题的解决乃至城镇化发展的步伐。本文以农村土地制度为研究对象,以农村土地的产权关系为主线,运用新制度经济学理论,采用定性与定量相结合以及多学科综合分析的方法,较为系统地回顾了中国土地制度的历史演进过程,然后对改革开放以来的土地制度变迁进行了重点审视。在此基础上分析了土地制度创新的现实基础与应当遵循的原则,对我国农村土地产权制度未来的创新模式提出了初步构想。 关键词:农村土地制度制度变迁分析与启示 The history change analysis of land system in China Abstract:Agriculture is the foundation of nation economic,land peropertiy right institution is the key of agriculture economic growth.Under the circumstance of issues concerning agriculture, countryside, and farmers attracting more and more public attention, the author systematically analyzes and discusses the history, the reality and the future of rural land policies in China from the view of its innovation, striving to offer novel ideas to tackle issues concerning agriculture, countryside and farmers effectively. This paper takes rural land institution as an object of study,takes property rights relationship and management relationship of rural land as a main clue,uses the theory of new institutional economics,adopts the method of combining quantitative analysis and qualitative analysis,reviews systematically the developing process of rural land institution in China,especially since 1978.analyses the innovative mechanism institutive achievement and being faced with difficult position and gauntlet of the present rural land institution in China and defines the objective and following principles of rural land institution innovation proceeding from the actual conditions of our country,on the basis of these,constructs the innovative models by stages of rural land property rights institution and management institution. Key Words: rural land institution,institution change,analysis and enlightenment

我国农村土地产权的制度变迁

我国农村土地产权的制度变迁 摘要:建国以来,我国发生了四次绩效迥异的农村土地制度变迁。改革开放以来,我国实行了家庭联产承包责任制,曾表现出了强大的生命力,释放出了巨大的政策效应。然而,按照当时综合环境所设计的制度随着时间的推移和综合形势的变化,表现出了一定的不足和缺陷。 农村土地产权是影响农民生产行为的重要制度因素。文章从制度变迁的角度对我国土地产权制度进行了分析。总结了家庭承包经营制度在建国后所历经的一系列变革,在论述其现状的基础上分析了家庭经营的制度缺陷。在农业产业化和市场经济的条件下,近年来家庭承包经营制度进行了制度创新,出现了土地股份合作社这种新的经济组织形式。文章介绍了土地股份合作社的制度设置,并分析了这一制度安排的优势。 关键词:土地股份合作社;产权;制度变迁;家庭承包经营 产权是人们拥有的对资源的用途、收入和可让渡性的权利。在交易成本不为零的世界中,产权无法被充分界定、配置和实施。产权制度和交易成本的变化意味着个人承担的由其动机而引致的结果要发生变化,他们的行为也相应地受到影响(Alchian,1967)。土地产权是影响农民生产行为的重要制度因素,主要包括土地的经营、出租、入股、抵押、继承等权力,可以归纳为使用、收益和转让3 个方面的权力。 一、我国农村土地产权制度的变迁与现状 建国后,我国农村土地产权历经一系列变革,其过程大体可以分为3 个阶段:第一阶段,20 世纪50 年代初的土地改革。国家将没收地主的土地分给贫雇农,使农民结束了从地主手中佃租土地的旧产权制度,农民不再支付高达其土地产出的50%左右高额地租,有效地激励农民进行生产。第二阶段,20 世纪50 年代中期开始的土地产权集体化阶段。通过推行初级社、高级社,一直到人民公社,逐步完成了土地产权集体化过程,建立了土地所有权和使用权高度集中的产权制度,土地不能出租和买卖。同时,农民的劳动成果归人民公社统一平均分配,既不利于土地资源的合理流动和优化配置,又不利于激励农民生产劳动。第三阶段,20 世纪80 年代初实行家庭联产承包责任制,农户重新获得了土地的承包经营权和部分收益权。这种产权制度变革实现了农村集体土地所有权与经营权的分离,使得农民逐渐成为独立的财产主体和经济主体。集体所有制为基础的家庭承包经营制度也是当前我国的农村土地产权制度的基本模式。农地所有权属于村集体所有,集体依法组织土地发包和对土地进行再调整。特定范围内的农民在保证国家和集体利益的前提下通过承包合同等形式按人口比例平均分配土地以获取承包地。国家对土地承包经营权进行严格的规定和控制。 二、家庭承包经营的产权制度缺陷家庭联产承包责任制克服了以前管理过分集中和分配上的平均主义等弊端,使农户承包经营的积极性和集体统一经营的优越性都得以发挥。但随着农业产业化的发展,我

论农民土地权益保护

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/4317495834.html, 论农民土地权益保护 作者:王心怡 来源:《青年与社会》2013年第17期 【摘要】农民土地权益问题在当今中国显得日益重要,处理好农民的土地问题才能为建 设和谐社会打号基础。针对目前所体现出来的种种问题,农民土地权益争议另一方的特殊地位,传统意义上单纯依靠现有法律的做法就显得力不从心。为了更好的实现法律与现实的结合,提高法律的执行力,结合国外的经验,在我国建设一个有中国特色的农民协会是十分有必要的,这也为农民权益问题的解决引出了一个新视角。 【关键词】农民;土地权益;农民协会 一、我国农民权益保护主要问题 根据上述内容指出的我国法律的相关规定以及学者态度,除了现有法律制定上的一个漏洞原因之外。法律的执行力角度也是一个不容忽视的方向。 (一)法律的制定与现实的脱节。我国现有法律对农民土地权益保护罪具可行性的便是《物权法》相关内容的规定,物权具有保护的绝对性的特点,即物权属于可以要求一切人对其标的物的支配状态予以尊重的权利,是一种绝对权或者对世权。近年来,在一些地方,农户的土地承包经营权时常受到侵害,发包方、基层干部等组织或个人,常以种种方法侵犯承包方的土地承包经营权,其中的一个重要原因就在于,承包方享有的土地承包经营权的法律性质和具体内容不够明确,承包方到底享有哪些具体的权利,在权利受到侵害时以何种方式获得救济,在法律上都不是很清楚。此外,在实践中,并不是所有的利益受损的农民都能够申请撤销决定。有些集体经济组织、村民委员会或者其负责人做出的决定即使会造成农民权益的损害但是是完全遵照国家或者上级政府的相关指导规定,那么其便相当于披上了合法化的外衣,然而多数现实中发生的问题都很少是赤裸裸的违法侵权,都或多或少的披上了合法化的外衣,在此之下,权利受损农民需要经历繁杂的收集证据过程,然而面对这类在中国受教育程度偏低的农民阶级来说便如登天之难,那么此时法律的操控便如同一纸空文,完完全全的脱离于现实,变的束手无策。 (二)司法机构执行力度上态度消极。基于我国的现实,司法和政治是没有形成完全的独立,司法机关在很多情况下便如被掐着手腕写字一般的不自如,特别是当其面对的诉讼一方是非平等的当事人。农民土地权益受损的案件绝大多数都涉及与村民委员会和党支部委员会以及地方政府,法院如果判农民方胜诉,那么其就等于认定政府行为违反,便认定该政府的行为与国务院的相关法律法规有冲突,这边上升到了地方法院法官的权限问题的层面,我们不得不担忧另一个洛阳种子案的悲剧结局出现。

改革开放前后土地政策的演变

改革开放前新中国土地政策的历史演变(1949一1978) 1.新中国成立初期的土地政策((1949. 10- 1956. 9) 第一阶段:继续推行土地改革政策(1949. 10一1953春) 第二阶段:初步建立农村土地集体所有制政策(1953. 4一1956. 9) 2全面建设社会主义时期的土地政策(1956. 9一1966. 5) 开始了“大跃进”、人民公社化,个体农民土地私有制宣告结束。(1956. 9一1958年底) 3文化大革命时期的土地政策(1966.5 -1976. 10) 土地政策基本处于停止不前,乃至倒退、混乱或被砸碎的不正常状态。 4徘徊时期的土地政策(1976. 11-1978. 11) 比文化大革命时期虽有所好转,但起色不大,突出的特点是徘徊性。 改革开放以来中国土地政策的发展变迁(1978 – 2002) 一、人民公社后期的土地政策(1978.12-1982.12 ) 党的十一届三中全会以后,随着全国工作重点的转变和拨乱反正的完成,中共第十二次全国代表大会于1982年9月召开标志着人民公社开始解体 二、家庭联产承包政策的演变((1978.12-2002.12 ) 以1978年党的十一届三中全会为界:前20年是人民公社的历史,这一时期的土地政策带有浓厚的人民公社色彩,后20多年是改革开放时期家庭承产承包责任制的历史。 第一阶段是大突破阶段(1978. 12-1984. 12 ) 所谓大突破指农村土地使用制度发生了根本性转变。这一阶段的体制特征是人民公社“三级所有,队为基础”的经营制度全而解体,新的以“包产到户、包干到户”为标志的家庭经营体制基本确立。这一时期,土地政策走过了一个不平凡阶段。 第二阶段是大磨合阶段(1985. 1一1991. 12 )。 所谓大磨合,就是家庭联产承包责任制在计划经济向市场经济转轨过程中处于一个剧烈的分化、改组并重新整合的过程。 这一阶段家庭联产承包责任制在计划经济向市场经济转轨过程中处于一个剧烈的分化、改组并重新整合的过程,其体制特征是农村经济体制改革向纵深发展,全面转入农产品和农业生产资料的流通领域,向计划经济时期最基本的经济制度之一——“统购统销制度”发起冲击。1984年第一次全国性的“卖粮难”的出现,宣告家庭联产承包责任制这一重大改革政策的成功。这一时期,主要是贯彻落实第一阶段的土地政策,且又有所创新。 第三阶段是大转型阶段(1992. 1一1996. 12 )。 所谓大转型,就是传统意义上的农村经济开始转入现代市场经济的运行轨道并逐渐发展。邓小平南巡讲话之后 1993年4月第八届全国人大《宪法》进行了又一次修正,第一次将“家庭联产承包责任制”列入《宪法》的范畴,使其成为一项国家基本经济制度。从而解决了多年来人们对家庭联产承包责任制的争议与非难。这是家庭联产承包责任制这一政策大转型的重要支撑。 1993年11月5日,中共中央、国务院发布了《关于当前农业和农村经济发展的若干政策措施》,明确提出:“在原定的耕地承包期到期之后,再延长30年不变。开垦荒地、营造林地、治沙改土等从事开发性生产的,承包期可以更长。” 1994年8月18日,国务院颁布了《基本农田保护条例》。

论中国自然资源产权制度的历史变迁 (2)

论中国自然资源产权制度的历史变迁 作者:肖国兴点击量:1506 发布日期:2004-3-26 -------------------------------------------------------------------------------- (中国海洋大学法学院肖国兴) 摘要:历经40年的制度变迁,中国自然资源产权制度从公有产权的二元结构安排发展到开发利用产权安排,从开发利用产权无偿委授发展到有偿交易,取得了一定的制度绩效。然而,只有自然资源所有权交易的制度安排才是中国自然资源产权制度从计划经济走向市场经济的必由之路。 关键词:自然资源产权制度市场经济历史变迁 随着中国向市场经济渐进步伐的加快,中国自然资源产权制度也发生了从计划经济向市场经济的制度变迁。然而,这种变迁却是极为缓慢的,以致于中国自然资源市场尚处在“史前时期”。中国自然资源产业长期滞留在计划经济,成为中国向市场经济渐进的死角。因此,对中国自然资源产权制度40 年的历史变迁进行总结与评价,为产权制度创新提供制度选择是必须的。 笔者以为,作为决定一国经济增长与发展的自然资源产权制度,并不都是促进经济增长与发展的制度。然而,无论其作用如何都是一国经济增长与发展的基础。当制度阻碍经济增长与发展时,制度变迁就成为必然趋势。受各种因素的影响,渐进往往成为制度变迁的常态。⑴中国自然资源产权制度从计划经济向市场经济渐进的历史变迁可以分为三个历史阶段,即从单一公有产权的二元结构─开发利用产权的无偿委授─开发利用产权的有偿交易。其中每一个历史阶段都有特定的经济内容与制度形态。某一阶段可能并无实质变化,却有其制度变迁的客观性与必然性。从总体上看,这种制度变迁在向有利于自然资源合理配置方向渐进,但制度变迁的成本太高,以致于人们对这种制度变迁的前景并不乐观。但随着中国向市场经济渐进制度安排的逐步到位,自然资源产权作出市场供给的制度安排只是一个时间问题。 一、自然资源产权制度的初始界定 自然资源及其产权安排是一国经济增长与发展的决定性因素,⑵因而一国自然资源产权制度的安排在任何国度中都具有突出的位置。对于本世纪50 年代的中国,自然资源产权制度安排则具有更为特殊的意义。中国自然资源产权制度是在推翻旧法统确立的自然资源私有产权的基础上确立的公有产权,建立产权的初级目标是“实现耕者有其田”,高级目标是实现自然资源的公有制。因而与以往的自然资源产权制度相比,中国自然资源产权制度安排有着深刻的制度内涵。自然资源产权制度如何安排在中国民主革命时期,就已成为制度创

新中国农村土地改革五大历程

新中国农村土地改革五大历程 2010年09月28日15:14城市化网【大中小】【打印】共有评论9条 随着我国城市化进程的推进,农民与土地的关系正悄然变革,越来越多的农民脱离农业、走出农村。于是,所有关注三农问题的人开始探寻:农村的出路在哪里?于是关注的目光聚焦到农村的土地。业内人士预言,在农村上演的新一轮土地改革将进一步打破城乡二元结构。 那么,农村土地改革带给农民的究竟是福祉还是祸患?什么样的改革方式将助力我国社会发展逐步向着城乡一体化方向迈进呢? 回顾:新中国农村土地改革历程 通过梳理我国农村土地改革的发展脉络,我们不难看出,自新中国成立,农村的土地经历了个体农民私有向集体所有制转变,新一轮土地改革尝试赋予农民在土地上的更多权利。 历程1:封建土地所有制→农民土地所有制 建国之初,政府颁布了《土地改革法》,规定废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,农民不仅获得了土地,而且对拥有的土地“有权自由经营、买卖和出租”。 历程2:农民土地所有制→集体所有 1954年-1956年,社会主义改造收回土地所有权。被誉为“三大改造”之一的农业改造,目的是要确立社会主义性质的土地制度,确立社会主义经济关系。农民个人直接所有的土地,也从土地无偿入股、统一经营,发展到农村土地集体所有。 历程3:集体所有→三级集体所有

1957年-1978年,“三级所有”的土地改革。由于历史的种种原因,国内农业供给相对有限,所以又一次进行土地改革。在土地集体所有的基础上,土地属于三级集体所有,即人民公社、生产大队、农村生产小队三级所有。社员集体在公有土地上统一生产和劳动,社员没有任何私有土地,彻底消灭了私有制。这一阶段是农民的土地使用权彻底被收回的阶段。 历程4:家庭联产承包责任制让土地所有权与使用权分离 1978年,十一届三中全会拉开了中国改革开放的序幕,邓小平提出并主张实施家庭联产承包责任制,从1983年开始在全国广大农村全面推行。到1983年底,98%左右的农户都实行了包干到户,家庭承包经营的土地面积占耕地总面积的97%左右,实现了土地所有权与使用权的分离。 历程5:“新土改”允许土地流转 改革开发30年后,2008年10月12日,十一届三中全会通过了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》。决定中提到,“完善土地承包经营权权能,依法保障农民对承包土地的占有、使用、收益等权利。加强土地承包经营权流转管理和服务,建立健全土地承包经营权流转市场。” 盘点:各地探索土地流转 尽管2008年9月30日,胡锦涛考察安徽小岗村定调新土改方向——保持现有土地承包关系稳定并长久不变,并允许农民以多种形式流转土地承包经营权,然而自从有家庭承包责任制以来,农村土地流转就在悄然进行。特别是随着工业化的发展、城市化进程的推进,农民与土地的关系正悄然变革,越来越多的农民脱离农业、走出农村,有的农民就把土地或转让或转包或转租给别人。 有数据表明,上世纪80年代末90年代初,全国农地流转量仅占承包地总量的1-2%,90年代末达到4%左右,现在已经达5-6%。一些经济发达地区如浙江省,则高达30%左右。

怎样维护农民土地的合法权益(土流网)

怎样维护农民土地的合法权益 第一,明确农民集体土地所有权的具体归属。 按照物权理论,土地所有权是一种完全的物权,包括占有、使用、收益、处分四个方面的权能,只有真正的权利主体才拥有完整的所有权。我国现行法律规定的农民集体土地所有权,没有明确规定农民集体作为土地所有权主体的构成要素和运行原则,没有明确产权代表和执行主体的界限和地位,没有解决农民集体和农民个人的利益关系,这种农民集体土地所有权并不完整。由于权利界定是土地产权交易的基本前提,也是权利人获得利益的基本前提,只有真正拥有土地所有权及其相应的使用权、处置权,农民才有可能真正拥有土地征用过程中的知情权和参与权,防止随意征地侵权行为的发生,其合法利益才能得到真正保障。因此,必须对农民集体经济组织主体地位进行明确界定,承认农民集体与其他社会法人具有同等的市场主体地位。通过修改相关法律,明确规定农民集体土地是神圣不可侵犯的财产,强化农民对土地的所有权和处置权,从根本上保障农民的土地权益。 第二,完善土地承包经营权权能。 通过完善土地承包经营权权能,依法保障农民对承包土地的占有、使用、收益等权利。现行土地承包法没有提供以承包权进行抵押的法律基础。允许抵押将能使农民更充分并有保障地享有土地权利,有利于实现农村土地与城市土地享有同等的权利,因此应赋予农民的承包地在承包期内的抵押权。同时,应修改完善《农村土地承包法》,对土地重新调整予以清晰和明确的限制,详细列出哪些是属于可以视为土地调整依据的“特殊情况”;设计和颁发统一的土地承包合同和土地证书,将其纳入《农村土地承包法》的核心条款;出台土地登记监管条例,建立农村土地登记系统;在《农村土地承包经营纠纷仲裁法》即将出台之际,继续完善有关解决土地承包纠纷仲裁的实施细则和规定,着手建立仲裁委员会。2008年2月1日起实施的新《土地登记办法》突出了对城镇和农村土地权利一视同仁的物权保护,明确规定了依法登记的国有土地使用权、集体土地所有权、集体土

中国农村土地产权制度的演变与土地制度改革

石河子大学毕业论文 题目:中国农村土地产权制度的演变与土地制度改革 院(系): 专业: 学号: 姓名: 指导教师: 完成日期: 2017年5月14日

目录 一引言 (5) 二农村土地产权制度的历史演变 (5) (1)土地改革(1949-1952年) (5) (2)人民公社体制(1953-1978年) (5) (3)家庭联产承包责任制(1978年以后) (6) (4)建国以来土地演变分析 (6) 三当代农村土地制度现状 (7) (1)现有法律制度 (7) (2)存在的问题 (7) (3)引发的经济和社会问题 (9) 四当前农村土地改革方向解析 (10) (1)承包权改革目的 (10) (2)土地改革中承包权的方向 (10) (3)土地改革中经营权的方向 (11) 五结语 (11)

中文摘要 1978年以来,经过进30年的演变和发展的家庭联产承包责任制在当下的时代巨变中逐渐展现出其不适的一面,2014年中央拉开了土地改革的帷幕。本文从建国开始探讨土地制度的演变过程,分析当代土地制度的现状,分析其优势和缺陷,探讨2014年土改的出发点和目标,预判其未来走向。本文认为:现阶段,土地改革依然要以保护进城务工农民的利益为考虑,维持农村土地集体所有,保护承包权的稳定发展,实行经营权的有序流转。从远目标是要实现承包权的自由流转,从立法和制度两个层面上完善土地法律体系。 关键字:土地产权、三权分置、土地改革

Abstract Since 1978, after 30 years of evolution and development, the HouseholdContract Responsibility System has showing its discomfort side gradually in the current era of changes. In 2014, the government opened the curtain of the reform of land. This paper started from 1949 to explore the evolution of the land system, analyzing the status of contemporary land system, analyzing its strengths and weaknesses, to explore the starting point and goals of land reform in 2014, and predicting its future direction. This paper argues that at this stage, agrarian reform is still necessary to protect the interests of migrant workers and peasants, to maintain the steady development of rural land collectively and protect the right of contracting, and to carry out the orderly circulation of management rights. From the far goal is achieving the free flow of contracting rights, from the legislative and institutional levels to improve the land legal system. Key word: the Land Property Rights, the Separation of the Property Right, the Reform of Land System