基于性能的抗震设计理论与方法

基于结构性能的抗震设计理论与方法

1.1 问题的提出

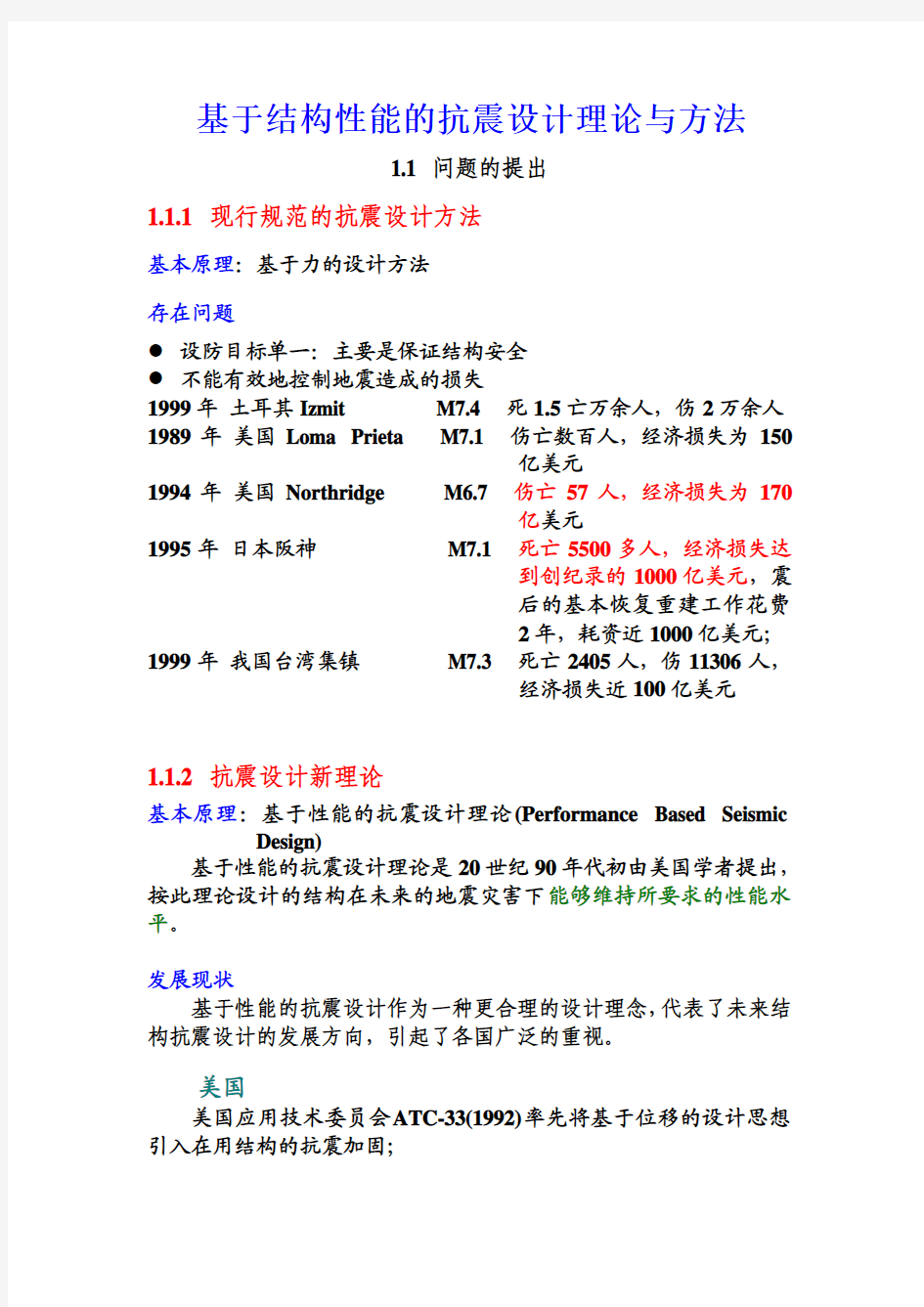

1.1.1 现行规范的抗震设计方法

基本原理:基于力的设计方法

存在问题

●设防目标单一:主要是保证结构安全

●不能有效地控制地震造成的损失

1999年土耳其Izmit M7.4 死1.5亡万余人,伤2万余人1989年美国Loma Prieta M7.1 伤亡数百人,经济损失为150

亿美元

1994年美国Northridge M6.7 伤亡57人,经济损失为170

亿美元

1995年日本阪神M7.1 死亡5500多人,经济损失达

到创纪录的1000亿美元,震

后的基本恢复重建工作花费

2年,耗资近1000亿美元;1999年我国台湾集镇M7.3 死亡2405人,伤11306人,

经济损失近100亿美元

1.1.2 抗震设计新理论

基本原理:基于性能的抗震设计理论(Performance Based Seismic Design)

基于性能的抗震设计理论是20世纪90年代初由美国学者提出,按此理论设计的结构在未来的地震灾害下能够维持所要求的性能水平。

发展现状

基于性能的抗震设计作为一种更合理的设计理念,代表了未来结构抗震设计的发展方向,引起了各国广泛的重视。

美国

美国应用技术委员会ATC-33(1992)率先将基于位移的设计思想引入在用结构的抗震加固;

美国联邦紧急管理厅资助的国家地震减灾项目NEHRP提出了在用结构基于位移的抗震评估及加固方法,于1997年出版了《房屋抗震加固指南》(FEMA273/274);

ATC-40(1996)和加州结构工程师协会1995年公布的SEAOC2000都引入了基于位移的抗震设计方法;

美国国际规范委员会(ICC)1997年出版的《国际建筑规范2000(草案)》[IBC2000(Draft)]强调了与结构位移设计有关的内容。

2003 年美国ICC ( International Code Council ) 发布了《建筑物及设施的性能规范》

日本

1995年开始进行了为期3年的“建筑结构的新设计框架开发”研究项目,并在研究报告“基于性能的建筑结构设计”中总结了研究成果。

2000年6月实行了新的基于性能的建筑基准法(Building Standard Law)。

欧洲

1998年欧洲CEB出版《钢筋混凝土结构控制弹塑性反应的抗震设计:设计概念及规范的新进展》,提出了用基于位移的方法评估在用结构的抗震性能和进行抗震加固设计,将构件塑性铰区的曲率转化为对混凝土极限压应变的要求,以此设计塑性铰区的约束箍筋,避免纵筋压屈并保证混凝土有能力达到要求的极限压应变。

欧洲混凝土协会(CEB) 于2003年出版了“钢筋混凝土建筑结构基于位移的抗震设计”报告。

澳大利亚则在基于性能设计的整体框架以及建筑防火性能设计等方面做了许多研究, 提出了相应的建筑规范(BCA 1996)。

中国

国家自然科学基金“八五”重大项目“城市与工程减灾基础研究”的有关专题就开始涉及到这方面的研究。

国家自然科学基金“九五”重大项目“大型复杂结构体系的关键科学问题和设计理论”的一些专题包含了这方面的部分内容。

中国建筑科学研究院工程抗震研究所联合国内部分高校和研究所开展了“我国2000年工程抗震设计模式规范”的研究,并于2000年

《建筑结构学报》第一期介绍了这方面的研究成果。

中国工程建设标准化协会标准《建筑工程抗震性态设计通则》(CECS160:2004)

目前正在修订的国家标准《建筑抗震设计规范》、《混凝土结构设计规范》拟纳入基于性能的抗震设计方法。

1.2基本概念和理论框架

1.2.1 基本概念

根据地震作用的不确定性(发生时间、强度和持时等)以及结构抗力的不确定性,对不同风险水平的地震作用,使结构满足不同的功能要求。

1.2.2 理论框架

1.地震风险水平(Hazard Level) -地震设防水准

未来可能作用于场地的地震作用的大小。或者说,应选择多大强度的地震作为防御的对象。

中国抗震设计规范GB50011-2001——三水准设防

中国地震风险水平

美国有关部门的研究报告FEMA 273、SEAOC Vision 2000

美国地震风险水平

2.性能水平(Performance Level)

建筑物在特定的某一地震作用下预期破坏的最大程度。

我国抗震设计规范GB50011-2001

小震不坏基本完好[θ] =1/550

中震可修中等破坏

大震不倒严重破坏[θ] =1/50

性能水平的定性描述以及量化指标

3.性能目标(Performance Objective)

建筑物应达到的性能水平。结构的性能目标是指在一定超越概率的地震发生时,结构期望的最大破坏程度。

我国抗震规范的目标性能是:小震不坏、中震可修、大震不倒。

基本性能目标:a,b,c,d

重要性能目标:e,f,g

特别性能目标:h,i

不可接受:o

FEMA 273考虑了三类目标性能:

基本安全目标:k+p

加强目标:k+p+(a,e,i,m)或(b,f,j,n)的任一个,

有限目标:k,p,c,d,g,h

SEAOC Vision 2000考虑了三类目标性能:

基本目标:1

主要/风险目标:2

安全临界目标:3

另外,0表示不可接受的目标。

ATC 40没有给出一般的性能目标,而很具建筑结构的重要性和用途等特点,给除了参考目标性能,如普通建筑的目标性能(结构部分)可取表5所示。

表5 ATC 40的性能目标

表6中,地震作用从Ea到Ee,其强度依次减小,Ed和Ee相当于中等烈度的地震,Ec相当于高烈度地震。根据实际情况,可以采用不同的目标性能,如AAA、AAB、ABC、BBA、BBB、BBC、CCA、CCB、CCC,其中,目标性能CCC为设计规范规定的最低性能水平。

1.3 基于变形(位移)的抗震设计理论与方法

1.3.1 问题的提出

基于性能的抗震设计→如何具体操作(如何实现,通过何种途径)●结构性参数

强度(strength),刚度(stiffness),延性(ductility) →均与变形有关刚度(变形)→T→F→,,

M N V→构件承载力设计(强度)以变形作为设计变量,最能反映结构的性能。

●结构的破坏程度

结构构件和非结构构件:用层间位移控制破坏程度 约束混凝土构件:用混凝土极限压应变控制受压破坏

RC 构件屈服后的抗剪强度:与构件的弹塑性变形有很大关系

结构的破坏程度与变形的关系比受力的关系更为密切。

● 基于变形(位移)的抗震设计--以变形(位移)作为设计变量 (Deformation/Displacement-Based Seismic Desgin DBSD )

● 方法分类

直接基于位移的抗震设计方法

(Direct Displacement-Based Seismic Desgin ) 能力谱法(Capacity Spectrum Method )

按延性系数的设计方法(Ductility-Based Seismic Desgin )

1.3.2直接基于位移的抗震设计方法

直接基于位移的方法步骤如下:

(1)建立位移反应谱。 ● 基本方法

ττωτωτζωd t e x t x t t

g

)(sin )(1

)()(0

--

=--?

2()02[()sin ()]2t t T d g T S x e t d T

πζτπτττπ--=-? 输入地震波)(t x

g → 给定 ,T ζ → 计算位移 → 建立具有不同阻尼比ζ的位移反应谱

●

规范加速度反应谱 → 位移反应谱 2

(

)

d a T S S =

● 根据层间位移限值确定

i yi pi ?=?+?

● 取第一振型的振型曲线

●

取某种荷载作用下的侧移曲线

(3)计算等效单自由度体系的目标位移eff u : r i i u u 1φ=

211

1

n

i i

i r

eff n i i

i m u

u u m u γ===

=

∑∑

图1.2 直接基于位移的抗震设计基本思路

(4)确定等效单自由度体系的等效质量:

eff n i i i eff

u u m M ??

? ??=∑=1

(5)确定结构的等效阻尼比e ζ。由延性系数μ和结构体系按图1.2(c )确定。

()()()021121eff

αμζζπαμαμ??--=+??-+??

)1

1(2.00μζζ-+=eff 371.00)1(0587.0-+=μζζeff )11(1

0μαμ

α

π

ζζ---

+

=eff

(6)根据等效位移eff u 及等效阻尼比e ζ,由位移反应谱确定等效周期e T 。

(7)确定等效单自由度体系的等效刚度e K :

e e

e M T K 22

4π= (1.5)

式中,e T 为等效单自由度体系的周期,由图1.2(d )根据等效单自由度体系的eff u ,e ζ确定。

222T T

ππ

ωω=

===

(5)计算设计基底剪力和水平地震力:等效单自由度体系的位

移、刚度确定后,等效单自由度体系的地震作用F d (图1.2(b )),即原结构的设计基底剪力V b 由下式确定:

b e eff V K u = (1.6)

水平地震力沿原结构高度的分布(图1.2(a ))可以用下式计算:

b n

j j

j

i

i i V u

m u m F ∑==

1

(6)对结构进行刚度设计和承载力设计。计算重力荷载效应及水平地震作用效应,内力组合,截面配筋计算。

(7)对结构进行非线性静力分析(Pushover Analysis ),校核结构的侧移形状与预先假定的是否一致;评价结构的变形及承载力是否

满足要求。

(8)如果结构的侧移形状与预先假定的不一致,或者结构的变形及承载力不满足要求,则应修改刚度分布和承载力。

特点:

(1)设计一开始,即以位移作为设计变量。

(2)根据在一定水准地震作用下预期的位移计算地震作用,进行结构设计,以使构件达到预期的变形,结构达到预期的位移。 (3)设计者可以控制结构的破坏状况。

[][]1 i i i i i u h u u u θθ-→?=→=+?

结构的侧移形状按满足性能水平的层间侧移角来控制。

缺点:由上述可见,直接基于位移的抗震设计方法实际上仅考虑了结构第1振型,因而适用于中低层建筑结构的抗震设计,而对于高振型影响较大的高层及复杂结构会产生较大的误差。 附注:取某种荷载作用下的侧移曲线

框架结构 假定水平地震作用为倒三角形分布,则等截面剪切悬臂杆(图1)在任意高度z 处的侧移)(z u 可表示为

???

???????? ??-=3

23

6)(H z H z

GA qH z u μ

如令H z /=ξ,则上式可改写为

()()t u u ξφξ=

()()

332

1

ξξξφ-=

剪力墙结构:用作用倒三角形分布荷载的等截面弯曲悬臂杆的侧移曲线作为其侧移模式(图2),任意高度)(H z ξ=处的侧移)(ξu 为

)1020(40

)(5322

ξξξφξ+-=

H u (5)

式中,φ为剪力墙底层下端截面的曲率。

对于“使用良好”性能水平,可假定其弹性极限为剪力墙底层下端截面的曲率刚好达到该截面的屈服曲率y φ,相应的目标侧移曲线为

)1020(40

)(5322

ξξξφξ+-=

H u y (6)

式中,截面的屈服曲率y φ可按下式确定[10]:

w y y h /2εφ= (7)

其中,y ε为配置在剪力墙截面两端的纵向受力钢筋的屈服应变;w h 为剪力墙截面高度。

框架-剪力墙结构:可用作用倒三角形分布荷载的等截面弯剪悬臂杆的侧移曲线作为其侧移模式(图2),任意高度)(H z ξ=处的侧移)(ξu 为

??

?

??????? ??--??? ??-+??? ??-??? ??-+?=612112113)(323222

ξλλξξλλλξλλλλλλφξsh ch ch sh sh H u (8) 式中,φ为剪力墙底层下端截面的曲率;对于“使用良好”性能水平,可用该截面的屈服曲率y φ代入式(8)

,得到相应的目标侧移曲线;λ为框架-剪力墙结构的刚度特征值。

1.3.3 能力谱法

1.抗震性能评估 2.抗震设计

初步设计结构 → 静力弹塑性分析,建立能力曲线 → 建立需求曲线 → 将能力曲线与需求曲线臵于同一坐标中,交点为“性能点”→ 等效单自由度体系的位移 → 原多自由度体系的位移 → 判别结构是否满足要求

能力谱法(Capacity Spectrum Method )

基本思想: 在同一图上建立两条谱曲线,一条是将力-位移曲线转化为能力谱曲线,另一条为将加速度反应谱转化为需求谱曲线,把两条曲线绘在同一图上,两条曲线的交点为“目标位移点”,亦

称“性能点”。

地震需求:结构在地震作用下的反应(加速度、位移、内力等) 该图以位移为横坐标,加速度为纵坐标,称为ADRS (Acceleration Displacement Response Spectrum)格式。

“能力谱”和“需求谱”应分别称之为“能力曲线(capacity curve)”和“需求曲线(demand curve)”。

建立能力曲线和需求曲线是能力谱法的关键。 方法

1)推覆分析(Pushover Analysis ):在结构上施加静力荷载,进行Pushover 分析,直至结构倒塌或整体刚度矩阵det 0K ,可以得到结构的基底剪力b V -顶点位移r u 曲线[图6.1.3(a )]。

2)建立能力曲线。假定结构的地震反应以第一振型为主,且在整个地震反应过程中结构沿高度的侧移可以用一个不变的形状向量表示,这样就可以将原结构等效为一个单自由度体系,而b V -r u 曲线也相应地按下式逐点转化为等效自由度体系的谱加速度a S -谱位移d S 曲

o

d

S d

S d

S a

S a

S a

S d

S S d

r

V b

(d 2) 与延性有关的能力谱方法

(c 2)弹塑性需求谱

(b ) 能力谱

(d 1) 与等效阻尼比有关的能力谱方法

(c 1) 折减的弹性需求谱

(a ) pushover 曲线

S 图6.1.3 能力谱法

线(ADRS 格式)[图6.1.3(b )]:

1,b a V S M *

=

1r

d

u S γ= (6.1.28) 式中:11,M γ*

分别为结构第一振型的振型参与系数和模态质量,第一振型向量按顶点向量

位移为1正则化。

3)建立需求曲线。可采用两种方法建立需求曲线:一是将规范的加速度反应谱转化为需求曲线,二是采用地面运动加速度时程作为结构的输入直接建立需求曲线。如采用前者,则可以按下式将标准的加速度反应谱(a S T -谱)转化为a d S S -谱曲线(ADRS 格式):

2

(

)2d a T S S π

= (6.1.29) 式中,T 为结构自振周期。

对于不同的阻尼比,可以按式(6.1.29)建立不同的需求曲线,如图6.1.3(c1)所示。

Chopra 等[6.13]提出采用弹塑性反应谱建立需求曲线,且采用的是等延性加速度反应谱。非弹性位移与加速度、周期之间存在以下关系:

2

()2dp d a T S S S R

R μ

μπ

=

=

(6.1.30) ,a d S S 分别为单自由度弹性体系的谱加速度和谱位移;

d p S 为单自由度非弹性体系的谱位移; μ为位移延性系数;

R 表示由于结构的非弹性变形对弹性地震力的折减系数,按下列各式

确定:

(1)

1T

R T μ=-+ 0T T ≤ (6.1.31a )

R μ= 0T T ≥ (6.1.31b ) 0.3

00.65g g T T T μ=≤ 式中,g T 为场地特征周期。

对于不同的延性比μ,可以按式(6.1.30)建立不同的需求曲线,如图6.1.3(c2)所示。

4)确定目标位移。将能力曲线与需求曲线绘在同一张图(ADRS 格式)上,其交点对应的位移为等效单自由度体系的等效位移eff u ,

再按式(6.1.13)将其转化为原结构的顶点位移,即“目标位移”。

1r eff u u γ=

小结:实际上是一种图解计算过程

1.3.4 基于位移延性系数的设计方法—截面变形能力设计 (以剪力墙截面设计为例)

(1) 计算截面受压区高度x 或相对受压区高度ξ; (2)计算截面的屈服曲率

()

1.08/y y cy w h φεε=+

(0.000560.003/1.65)/310cy y f εξ=+

(3)确定位移延性比需求μ?,计算所要求达到的曲率延性比?μ: ()()1

13/1/2p e p e l h l h ?μμ?-=

+??-??

/0.3/0.066p e w l h h H =+ (4)计算要求达到的极限曲率: /u y ?φφμ= u y ?φμφ=

(5)计算对应于u φ截面混凝土压应变c ε: cu

u x

εφ=

w 1.25/1.65c u h εφξ=

(6)确定约束范围c l ,压应变大于0.0033的部分需要配臵约束箍筋:

()01.2510.0033/c c w l h ξε=-

(7)c vs ελ→ →/sv sv c yv f f ρλ=

c vs ελ→

1211111111

//(/) //(/)i i i i i i i i i i i i i i i i V K V h K h

V K V h K h γγ++++++++??=

===V V

d d R S ≥ d Gk Qk Bk 1.20.5 1.3S S S S =++

超限高层建筑结构基于性能抗震设计

超限高层建筑结构基于性能抗震设计的研究超限高层建筑的结构抗震设计中,采用基于性能要求的抗震设计方法,有助于提高高层建筑工程抗震设计的可靠性、避免抗震安全隐患,同时又促进高层建筑技术发展。 阐述基于性能抗震设计方法与常规抗震设计方法的比较;针对超限高层建筑结构的特点,提出结构的抗震性能目标、性能水准以及实施性能设计的主要方法,包括性能水准判别准则、性能目标的选用及结构计算和试验要求。文中还列举了应用性能设计理念和要求的部分工程实例。 基于性能的抗震设计理念和方法,自世纪年代在美国兴起,并日益得到工程界的关注。美国的ATC40(1996年)、FEMA237(1997年)提出了既有建筑评定、加固中使用多重性能目标的建议,并提供了设计方法。美国加州结构工程师协会SEAO于1995年提出了新建房屋基于性能的抗震设计。1998年和2000年,美国FEMA又发布了几个有关基于性能的抗震设计文件。2003年美国ICC(Internation-alCode Council)发布了《建筑物及设施的性能规范》,其内容广泛,涉及房屋的建筑、结构、非结构及设施的正常使用性能、遭遇各种灾害时(火、风、地震等)的性能施工过程及长期使用性能,该规范对基于性能设计方法的重要准则作了明确的规定。日本开始将抗震性能设计的思想正式列入设计和加固标准中,并已由建筑研究所(BRI)提出个性能标准。欧洲混凝土协会(CRB)于2003 年出版了“钢筋混凝土建筑结构基于位移的抗震设计”报告。澳大利亚则在基于性能设计的整体框架以及建筑防火性能设计等方面做了许多研究,提出了相应的建筑规范(BCA1996)。我国在基于性能的抗震设计方面也发表了不少论文加以研究和探讨。基于性能的抗震设计是建筑结构抗震设计的一个新的重要发展,它的特点是:使抗震设计从宏观定性的目标向具体量化的多重目标过渡,业主(设计者)可选择所需的性能目标;抗震设计中更强调实施性能目标的深入分析和论证,有利于建筑结构的创新,经过论证(包括试验)可以采用现行标准规范中还未规定的新的结构体系、新技术、新材料;有利于针对不同设防烈度、场地条件及建筑的重要性采用不同的性能目标和抗震措施。这一方法是一种发展方向。目前,这一方法在工程中还未得到广泛的应用,还有一些问题有待研究改进,诸如:地震作用的不确定性、结构分析模型和参数的选用存在不少经验因素、模型试验和震害

建筑结构基于性能抗震设计的问题分析 崔婷

建筑结构基于性能抗震设计的问题分析崔婷 发表时间:2019-01-14T13:36:57.110Z 来源:《防护工程》2018年第30期作者:崔婷 [导读] 能有效包含人们的生命与财产,现在基于性能抗震设计是未来房屋建筑的主要发展方向。 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司辽宁沈阳 110000 摘要:现在我国建筑房屋基本都是高层,一旦发生地震会给人们的生命和财产带来一定的损失,如何提高房屋的抗震能力,减少由于地震带来的损失,这是建筑类专家需要解决的实际问题。基于性能抗震设计能够有效防止地震房屋倒坍等现象引起的用户损失,能有效包含人们的生命与财产,现在基于性能抗震设计是未来房屋建筑的主要发展方向。 关键词:建筑结构;抗震设计;问题分析 引言 建筑结构的设计处理是比较关键的一个重要环节,其对于后续建筑工程项目建设的指导性比较强,如果设计环节出现了问题和隐患,必然会影响到后续建筑工程项目的施工效果,需要不断优化建筑结构设计水平。结合建筑结构设计工作的开展,注重抗震设计是比较基本的一个要求,建筑结构抗震设计的难度比较大,要求相对也比较高,需要结合不同需求进行详细分析,确保其能够体现出更强的适宜性。为了更好提升建筑结构抗震设计水平,基于性能进行抗震设计是比较有效的一个方式,其在当前的实际运用也确实表现出了一些明显优势,具备较强探讨价值。 1建筑结构抗震设计的问题 1.1建筑结构规则性问题 现代建筑体形普遍较大,因此一旦遭受地震灾害,其受到的影响更加严重,但如果建筑结构设计能够形成规则性,那么就能够适当的降低地震灾害对建筑的影响。而目前社会对于建筑设计的要求多种多样,其中难免存在部分不规则的建筑,此类建筑通过分析可以证实,其在许多实际地震当中受到的损害最为严重。建筑结构不规则的主要表现为:建筑外部存在明显凹凸、建筑没有依照对称原则进行设计,此类结构设计虽然能够满足观感上的需求,但显然在地震灾害当中,会受到更多的影响,出现坍塌、剧烈晃动等现象,不利于人群撤离。 1.2建筑平面布设问题 (1)建筑承重物的分布布设。建筑承重物主要是指承重柱,在现代大规模建筑的条件下,其相对较低的楼层规模会更大,此时就需要运用大量的承重柱来进行支撑,而因为规模较大,承重柱的分布布设难度也会提高,所以在部分建筑结构当中,承重柱的布设会出现不协调的现象。 (2)电梯平面布设。电梯是现代建筑当中常用设备,而电梯需要电梯井提供行动空间,但在许多建筑结构设计当中,其并没有考虑到电梯井的抗侧力刚度,此时如果遭受地震灾害,很容易从电梯井处导致建筑结构的坍塌。 (3)墙体布设。墙体是任何形式建筑物都必须具备的建筑结构,其同样起到了承重作用,在地震灾害当中的功能与承重柱相同,但在许多建筑当中因不同的设计要求出现了不均匀墙体布设,使得整体建筑结构的力学结构出现不合理现象,降低了建筑整体的抗震性。此外,部分墙面的结构刚度分布存在不足,同样不利于建筑抗震性。 1.3屋顶设计的问题 在现代大规模建筑的基础上,当其遭受地震灾害时,其不单地基基础会受到剧烈影响,屋顶同时导致剧烈摇晃的重要因素。屋顶在建筑整体当中,除了实现遮风挡雨的功能外,还能够向承重柱、承重墙施加应力,使整体建筑结构的稳固性提升。而部分建筑当中,其对于屋顶的建筑存在过重或者过轻的现象,影响了相互应力的作用。此外,还有部分设计当中出现了屋顶重心偏移的现象,此类现象在地震内,非常容易出现坍塌,需要严格进行改善。 2建筑结构基于性能抗震设计要点 2.1承载能力设计方法 承载能力设计是提高抗震性能设计的常用方法,也是一种有效的方法。承载能力设计方法是通过底部剪力计算出来的,是一种比较科学的方法,加强建筑物结构强度设计,计算构件之间应该具有的承载能力,这是设计方法可靠,概念性能清晰等优点,能达到一定的预期目标。但承载能力设计方法有一定的特点就是以弹性反应为基础,对于非弹性建筑物不能全面进行计算,计算出的数值不准确,不能应用承载能力设计方法进行抗震性能设计。 2.2抗震设计以位移为基础 抗震设计以位移为基础能全面进行抗震性能设计,提高建筑物的抗震能力,是符合现代建筑物抗震设计的需要。该方法是以位移为基本出发点,通常将位移控制运用到建筑结构的设计过程中,通过为位移谱的位移偏移计算出剪力的数值,进行建筑物的结构分析,如何进行性能提升,通过具体的配筋进行有效设计,采用增加刚度的方法,将位移目标进行变化,提高建筑物的抗震能力,有效的考虑抗震性能中的位移偏移的重要性,有效提升其在设计理论的应用过程,有效增加其使用方法,有效提高建筑物的抗震性能。抗震设计以位移为基础的方法是提高建筑物抗震性能的有效方式,符合现代建筑物提高性能的有效方法。 2.3注重可靠度理论的应用 建筑结构基于性能的抗震设计还需要把握好可靠度理论的应用,能够更好实现对于可靠度理论的融入,针对建筑结构中可能存在的各个不确定因素进行及时处理,并且结合相关规范进行严格控制,力求建筑结构具备更强的抗震性能。结合这种可靠度理论的引入和应用,其需要围绕着设计表达式进行分析,确保各分项系数能够符合可靠性要求,能够在明确的抗震性能水准要求下进行处理,避免可能形成的明显地震影响和威胁。当然,这种可靠度理论同样也需要考虑到建筑结构的各个相关因素,能够基于多个影响因素进行综合评价,需要进行大量统计和试验分析,避免仅仅单纯考虑单一结构体系。 2.4合理确定地震设防水平 对于建筑结构基于性能的抗震设计工作落实,需要首先从地震设防水平入手进行明确,这也是基本抗震原则履行的基本条件,需要明

基于性能的抗震设计

基于性能的抗震设计是近年来提出并备受关注的一种新的抗震设计思想。下面先从回顾传统抗震设计思想入手,进而引出这种新的抗震设计思想的发展轨迹及其主要问题。 1 传统抗震设计思想及方法 考察目前世界各国抗震设计规范,大多数国家均以“小震不坏、中震可修、大震不倒”作为抗震设计思想,我国2001年的新的《建筑抗震设计规范》也是如此。为实现上述三水准抗震设防要求,各国采取了不同的设计方法,但均大同小异。我国是采用二阶段抗震设计方法来保障对大量的一般工业和民用建筑实现其三水准的抗震设防要求,同时以此方法为基础通过对建筑物进行抗震重要性分类(甲、乙、丙、丁四类)来区别不同类别的建筑并采取相应的修正方法来满足不同的抗震设防要求。这二阶段设计方法是:第一阶段进行强度验算,即取第一水准烈度(小震)的地震动参数,用弹性反应谱计算结构的弹性地震作用及效应,并与其他荷载效应组合,对构件截面进行抗震承载力验算,以保证必要的强度可靠度要求;再通过合理的结构布置和有关的构造措施,保证结构具有必要的变形能力。第二阶段进行弹塑性验算,即对特别重要的建筑和地震时易倒塌的结构,要按第三水准烈度(大震)的地震动参数进行薄弱层(部位)的弹塑性变形验算,并采用相应的构造措施以满足“大震不倒”的设防要求。 归纳起来,传统抗震设计思想及其方法具有如下五个特点: (1)三水准抗震设计思想是以保障人民生命安全为基本目标的,因此与现代建筑所蕴含的经济、社会、政治等多方面功能无法适应。 (2)三水准抗震设计思想对结构的功能要求规定过于泛化,因而无法满足投资者、业主或环境对其功能上的“个性”要求。 (3)三水准抗震设计思想对三级设防水准小震、中震、大震用不同的50年基准期内的超越概率(分别为%、10%和2%~3%)来定义,且以各地地震基本烈度为基础反映,在应用上不方便。 (4)二阶段抗震设计方法中对地震作用(包括弹性和弹塑性)的计算是以加速度反应谱作为其基本的表达方式,它无法解决地面运动长周期成分所引起的结构的速度和位移响应问题。 (5)二阶段抗震设计方法所采用的基于概率的极限状态设计思想其可靠度只局限在构件层次,且采用分项系数来保证可靠度。显然,由此得到的结构体系的可靠度会分布在一个很大的范围内。 基于现有建筑结构抗震设计规范的缺陷及存在的问题,为了更好地满足社会和公众对结构抗震性能的多种需求,美国联邦紧急救援署(FEMA)和国家自然科学基金会(NSF)资助开展了一项为期6年的行动计划,对未来的抗震设计进行了多方面的基础性研究,提出了基于性能的抗震设计理论,包括设计理论的框架、性能水准的定性与定量描述、结构非线性分析方法。日本、新西兰、欧共体、加拿大、澳大利亚相继开展了基于性能的结构抗震设计理论的研究。2000年11月15日,这些国家的地震工程研究人员汇集日本国土交通省建筑研究所,就基于性能的结构抗震设计理论的概念性框架、荷载与反应、抗震设计等主要内容进行了学术交流。可以肯定地说,基于性能的结构抗震设计理论已成为这些国家地震工程研究的热门课题。我国在该领域的研究是近几年的事,主要集中在如何消化国外研究成果,这在新的《建筑结构抗震设计规范》中得到了一定程度的体现。我国工程抗震界普遍认为,中国21世纪的抗震设计规范应顺应国际发展,发展适合国情的基于性能的结构抗震设计理论。 2 基于性能的抗震设计概念 如上所述,传统的抗震设计思想及方法无法满足人们对结构抗震功能的深

结构抗震性能设计解读

结构抗震性能设计解读 结构抗震性能设计解读 【摘要】对结构抗震性能设计中的4个结构抗震性能目标和5种结构抗震性能水准进行深入解读,对不同的结构抗震性能水准提出对应的计算、设计方法及注意事项。 【关键词】抗震性能化设计;抗震性能水准;弹塑性分析;加速度反应谱;时程分析 中图分类号: TU352.1+1文献标识码: A 0 引言:我国建筑抗震设计主要以下三部分组成:一、规范限定的适用条件;二、结构和构件的计算分析;三、结构和构件的构造要求。对于一个建筑物的抗震设计,当满足以上三部分要求时,就是符合规范的设计;当不满足第一部分要求时,就被称为“超限”工程,需要采取比第二、三部分更严格的计算和构造,以证明该建筑可以达到抗震设防目标。结构抗震性能设计着重于通过现有手段(计算及构造措施),是解决“超限”结构在中震和大震下的结构计算和设计的一种基本方法。结构抗震性能设计实现了结构抗震设计从宏观性的目标向具体量化的多重目标过度。 1 地震作用:由于建筑结构抗震设计是一个十分复杂的问题,有许多难点,例如:地震地面运动的不确定性;抗震设防水准及对地震作用的预估;地震作用下结构反应分析的正确性;对影响结构抗震性能因素的认识及所采取措施的有效性等。当前世界各国的建筑抗震设计主要采用以下两种方法。 (1)拟静力法---加速度反应谱法。它将影响地震作用大小和分布的各种因素通过加速度反应谱曲线予以综合反映,建筑结构抗震设计时利用反应谱得到地震影响系数,进而得到作用于建筑物的拟静力的水平地震作用。此理论接受度比较高,适用于大部分结构;由于此方法存在一定的不足,因此不太适用于“超限”结构的抗震设计。 (2)直接动力法---时程分析法。此方法根据建筑物所在地区的基本烈度、设计分组的判断估计、建筑物所在场地的类别,选择适

最经典的抗震设计思路

一。抗震设计思路发展历程 随着建筑结构抗震相关理论研究的不断发展,结构抗震设计思路也经历了一系列的变化。 最初,在未考虑结构弹性动力特征,也无详细的地震作用记录统计资料的条件下,经验性的取一个地震水平作用(0.1倍自重)用于结构设计。到了60年代,随着地面运动记录的不断丰富,人们通过单自由度体系的弹性反应谱,第一次从宏观上看到地震对弹性结构引起的反应随结构周期和阻尼比变化的总体趋势,揭示了结构在地震地面运动的随机激励下的强迫振动动力特征。但同时也发现一个无法解释的矛盾,当时规范所取的设计用地面运动加速度明显小于按弹性反应谱得出的作用于结构上的地面运动加速度,这些结构大多数却并未出现严重损坏和倒塌。后来随着对结构非线性性能的不断研究,人们发现设计结构时取的地震作用只是赋予结构一个基本屈服承载力,当发生更大地震时,结构将在一系列控制部位进入屈服后非弹性变形状态,并靠其屈服后的非弹性变形能力来经受地震作用。由此,也逐渐形成了使结构在一定水平的地震作用下进入屈服,并达到足够的屈服后非弹性变形状态来耗散能量的现代抗震设计理论。 由以上可以看出,结构抗震设计思路经历了从弹性到非线性,从基于经验到基于非线性理论,从单纯保证结构承载能力的“抗”到允许结构屈服,并赋予结构一定的非弹性变形性能力的“耗”的一系列转变。 二。现代抗震设计思路及关系 在当前抗震理论下形成的现代抗震设计思路,其主要内容是: 1.合理选择确定结构屈服水准的地震作用。一般先以一具有统计意义的地面峰值加速度作为该地区地震强弱标志值(即中震的),再以不同的R(地震力降低系数)得到不同的设计用地面运动加速度(即小震的)来进行结构的强度设计,从而确定了结构的屈服水准。 2.制定有效的抗震措施使结构确实具备设计时采用的R所对应的延性能力。其中主要包括内力调整措施(强柱弱梁、强剪弱弯)和抗震构造措施。 现代抗震设计理念是基于对结构非弹性性能的研究上建立起来的,其核心是关系,关系主要指在不同滞回规律和地面运动特征下,结构的屈服水准与自振周期以及最大非弹性动力反应间的关系。其中R为弹塑性反应地震力降低系数,简称地震力降低系数;而为最大非弹性反应位移与屈服位移之比,称为位移延性系数;T则为按弹性刚度求得的结构自振周期。 60年代开始,研究者在滞回曲线为理想弹塑性及弹性刚度始终不变的前提下,通过对不同周期,不同屈服水准的非弹性单自由度体系做动力分析,得到了有关弹塑性反应下最大位移的规律:对T大于1.0秒的体系适用“等位移法则”即非弹性反应下的最大位移总等于同一地面运动输入下的弹性反应最大位移。对于T在0.12-0.5秒之间的结构,适用“等能量法则”即非弹性反应下的弹塑性变形能等于同一地震地面运动输入下的弹性变形能。当“等能量原则”适用时,随着R的增大,位移延性需求的增长速度比“等位移原则”下按与R 相同的比例增长更快。由以上规律我们可以看出,如果以结构弹性反应为准,把结构用来做

上海中心抗震设计研究

上海中心结构抗震设计研究 1. 工程介绍 坐落于浦东陆家嘴商业中心区的上海中心大厦是一幢综合性超高层建筑,其功能区域包括办公、商业、酒店、观光娱乐、会议中心和交易六大功能区域,具体分为大众商业娱乐区域,低、中高档办公区域,企业会馆区域,精品酒店区域,顶部功能体验空间等。地上可容许建筑面积(FAR )大约为380,000平米。其中包括地上120层办公楼层(塔尖高度为632米,结构高度574.6米),还包括一个5层的商业裙楼用作奢侈品零售,办公和酒店大堂,饭店,会议和宴会等。此外,5层地下部分设计用作零售、泊车、保养和机电功能。 上海中心采用中心混凝土剪力墙筒体结构,通过8个加强层,与巨型型钢混凝土超级柱相连接,并同时将整个建筑沿高度方向分为了9个区段。(Zone1 to Zone 9)通过筒体结构与巨型柱的共同作用,承受竖向荷载、水平侧向力以及地震荷载。加强层由空间的外伸臂桁 架、带状桁架、以及空间杆件体系和楼板组成,带状桁架将外围的八根(上部区域四根)巨 巨型柱 加强层 巨型柱 核心筒 巨型角柱 外伸臂桁架 带状桁架

型柱圈成一体,外伸臂桁架则将巨型柱与核心筒联系在一起,传递水平以及竖向荷载。 上海中心结构体系复杂: (1)结构高度及高宽比都超过《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)的规定限值; (2)结构类型为混合结构。中心为核心筒体,与外部四个巨型柱以及四个巨型角柱构成结构主体;通过外伸臂将核心筒与巨型柱联系在一起;通过带状桁架将巨型柱围成整体;带状桁架采用钢桁架;巨型柱采用型钢混凝土。 (3)沿结构高度方向按每一个加强层设置一道外伸臂桁架。伸臂桁架采用两层高的钢桁架。 (4)沿结构高度方向按每一个加强层设置一套带状桁架,把外围柱子的荷载传递给巨型柱。 (5)建筑物采用了多重抗侧力体系。 鉴于此为了确保该建筑结构的抗震安全性和可靠性,除进行常规的计算分析、有效的设计手段和构造措施外,应当对该结构进行基于性态的抗震设计研究,通过非线性有限元手段,更深入、直观、全面地研究该结构的抗震性能。 2.抗震设防标准 中国国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)采用“小震不坏、中震可修、大震不倒”的设防目标,其对应于“小震、中震、大震”三个地震水准的发生概率,50年超越概率分别为63%、10%和2~3%。 本工程所处地区中国上海市的抗震设防烈度为7度。根据中国国家标准《建筑抗震设防分类标准》(GB50223),该建筑物的重要性等级为乙类,即在地震时其使用功能不能中断或需尽快恢复的建筑。因此该建筑物的地震作用按7度考虑,抗震构造措施按8度考虑。7度小震、中震、大震和8度大震所对应的地震地面加速度分别为35gal、100gal、220gal、400gal。 上海属于软土地基,场地类别为Ⅳ类,对应的场地特征周期为0.9S。 鉴于该工程的重要性和复杂性,除满足现行设计标准外,特制定其抗震性能水准如下:(1)7度小震和中震作用下,结构基本处于弹性状态,结构完好无损伤; (2)7度大震作用下,结构构件允许开裂,但开裂程度控制在可修复的范围内,开裂部位在可控制的范围内,主要抗侧力体系(巨型框架,巨型斜撑)在按标准强度计算时不屈服。 (3)在8度大震作用下,结构可能出现严重的破坏,但不能倒塌。 借助非线性有限元分析软件Perform-3D对建筑的主体结构进行推覆分析、地震作用下的时程分析,从而实现对结构抗震性能的分析。 3.结构性能目标 (1)7度小震和中震下的结构弹性状态 层间位移角不大于1/500,理论分析和模型试验中结构不出现裂缝,钢筋应力不超过屈服强度,混凝土压应力不超过抗压强度的1/3,在地震作用后结构变形基本恢复,节点处在

抗震性能设计

抗震性能设计 一、规范规定 《建筑抗震设计规范统一培训教材》中指出: 抗震性能化设计仍然是以现有的抗震科学水平和经济条件为前提的,一般需要综合考虑使用功能、设防烈度、结构的不规则程度和类型、结构发挥延性变形的能力、造价、震后的各种损失及修复难度等等因素。不同的抗震设防类别,其性能设计要求也有所不同。 鉴于目前强烈地震下的结构非线性分析方法的计算模型和计算参数的选用尚存在不少经验因素,缺少从强震记录、设计施工资料到设计震害的详细验证,对结构性能的判断难以十分准确,因此在性能设计指标的选用中宜偏于安全一些。 建筑的抗震性能化设计,立足于承载力和变形能力的综合考虑,具有很强的针对性和灵活性。针对具体工程的需要和可能,可以对整个结构、也可以对某些部位或关键构件,灵活运用各种措施达到预期的性能目标——着重提高抗震安全性或满足使用功能的专门要求。 例如,可以根据楼梯间作为“抗震安全岛”的要求,提出确保大震下楼梯间具有安全避难通道的具体目标和性能要求;可以针对特别不规则、复杂建筑结构的具体情况,对抗侧力结构的水平构件和竖向构件分别提出相应的性能目标,提高其整体或关键部位的抗震安全性;对于地震时需要连续工作的机电设备,其相关部位的层间位移需满足设备运行所需的层间位移限值的专门要求;其他情况,可对震后的残余变形提出满足设施检修后运行的位移要求,也可提出大震后可修复运行的位移要求。建筑构件采用与结构构件柔性连接,只要可靠拉结并留有足够的间隙,如玻璃幕墙与钢框之间预留变形缝隙,震害经验表明,幕墙在结构总体安全时可以满足大震后继续使用的要求。还可以提高结构在罕遇地震下的层间位移控制值,如国外对抗震设防类别高的建筑,其弹塑性层间位移角比普通建筑的规定值减少 20%~50%。 《抗震规范》附录M对结构抗震性能设计的不同要求做了规定,分别给出在设防烈度地震、罕遇地震时,按照设计值和规范值进行计算的相关公式。 《高规》3.11节最先提出结构抗震性能设计分为1、2、3、4、5五个性能水准,并对每一个性能设计水准规定了具体的计算公式和方法。 《广东高规》3.11节对《高规》的五个性能设计水准给出了更明确的计算公式,比如《广东高规》规定了不同性能水准下的构件重要性系数及承载力利用系数,特别是《广东高规》对第3、第4、第5性能设计水准不再像《高规》那样提出“应进行弹塑性计算分析”的要求,明确了可按线弹性有限元计算出的内力位移进行性能设计的公式,这些规定便于软件实现,使软件可以直接利用线弹性有限元结果进行性能设计。 《上海抗规》附录L对抗震性能化设计做了规定。 二、软件实现 抗震性能设计的计算参数如图3.9.1所示。

未来抗震设计发展趋势之我见(内容清晰)

未来抗震发展趋势之我见 作者:张子北发布:2015.05.29 【摘要】 随着我国城镇化道路的逐步实现,在可预见的未来,最大限度地预防和减小地震灾害所引发的损失,必将是我国未来几年最急迫的课题。因此,适合本国国情的新的地震预防和抗震设计理念,以及新兴的抗震材料应用也变得越来越急迫!本文通过比较传统的抗震方法和新兴的设防理念,介绍了新理论的优越性以及未来在我国的应用发展趋势。 【关键字】 地震抗震传统结构发展趋势 【正文】 一、引言 随着21世纪的到来,国家制定了未来几年的城镇化规划,随着人口密度的增加,伴之而来的由自然灾害而带来的损失也越大。为应对频发的自然灾害,有效提高建筑安全等级则成为了一个必须面对且更需有效解决的现实问题,这关乎生命,关乎未来,关乎国家的可持续发展。而在所有危害建筑的自然灾害当中,地震危害首当其冲。在人口密集区的一次大型地震,不仅给该地区带来了极其巨大的经济损失,也带给本地区人民无以平复的生命灾难的创伤! 地震灾害具有突发性强、破坏性大和比较难预测的特点。目前,地震的监测预报还是个世界性的难题。而且即使做到震前预报,如果建筑及其设施的抗震性能薄弱,也难以避免经济损失。因此,有效的抗震设防是建筑防震减灾的关键性任务。随着城镇化道路步伐的加快,未来抗震研究与发展则变得越来越重要,也变得极具挑战性,就此,分析未来抗震技术的发展也变得不可或缺。 二、地震的机理及破坏力 地震,俗称地动,其本质为一种自然现象。触发此种自然现象的原因极多,如:地层受到挤压而断裂错动,局部岩层的坍塌,火山喷发等。各种原因引起的震动以波的形式向上传递至地表时引起地面的运动,形成地震。震中距越小,破坏力越强。其中,以构造型地震的破坏性为最大,影响面为最广。而火山地震和陷落地震则因为成因的不同,影响较小,破坏性也较小。 类型成因影响

地大《建筑结构抗震设计原理》在线作业二17春

地大《建筑结构抗震设计原理》在线作业二17春 一、单选题 1、A 2、A 3、B 4、B 5、C 一、单选题(共20 道试题,共80 分。)V 1. 以下关于多层砌体房屋抗震缝设置的叙述,何项是正确的?() A. 抗震缝两侧应布置墙体; B. 抗震缝应使房屋以屋盖、墙体、楼盖到基础全部断开; C. 抗震缝宽度应大于沉降缝宽度; D. 抗震缝宽度应符合沉降缝宽度的要求 正确答案:A 2. 关于地震的震级,下列说法哪种是不正确的()。 A. 震级是指地震时,某点地面震动的强烈程度 B. 地震的震级是衡量一次地震大小的等级 C. 地震的震级与地震时某规定地点地面最大水平位移有关 D. 震级相差1级,地震释放能量要相差32倍 正确答案:A 3. 根据大量资料分析,我国在设计基准期50年内()的超越概率为10%。 A. 多遇烈度 B. 基本烈度 C. 罕遇烈度 D. 众值烈度 正确答案:B 4. 在对建筑物进行抗震设防的设计时,根据以往地震灾害的经验和科学研究的成果首先进行( )设计。 A. 极限 B. 概念 C. 构造 D. 估算 正确答案:B 5. 为提高框架柱端部和梁柱结点在地震时的延性,柱端箍筋加密区长度应取()。 A. 不小于1500mm和柱截面长边尺寸 B. 不小于柱长边尺寸、柱净高的1/6和1000mm的最小值 C. 不小于柱长边尺寸、柱净高的1/6和500mm的最大值 D. 对所有框架的角柱应沿柱全高加密箍筋 正确答案:C 6. 某丙类建筑所在场地为Ⅰ类,设防烈度为6度,其抗震构造措施应按何项要求处理?( ) A. 7度 B. 5度 C. 6度 D. 处于不利地段时,7度 正确答案:C 7. 在城市规划中,当城市处于( )的地震区内时,城市建设要考虑防震措施。 A. 六度及六度以上

基于性能的空间结构抗震设计研究现状与关键问题_张毅刚

建筑结构学报 Journal of Building Structures第31卷第6期2010年6月 Vol131No16June2010017文章编号:100026869(2010)0620145208 基于性能的空间结构抗震设计研究现状与关键问题 张毅刚,杨大彬,吴金志 (北京工业大学城市与工程安全减灾省部共建教育部重点实验室,北京100124) 摘要:基于性能的抗震设计是结构抗震设计的发展趋势。以基于性能的结构抗震设计研究内容和发展趋势为背景,从地震危险性分析、结构反应性能参数确定、结构抗震性能水平划分及性能目标确定、基于性能的抗震设计方法等四个方面对国内外基于性能的空间结构抗震设计研究现状进行了总结。依据有效性和充分性原则研究确定适合于不同类型空间结构的标量式、向量式或其它形式的地震动参数,提出了空间结构反应性能参数确定中的关键问题。空间结构抗震性能水平划分研究中需要综合考虑结构及非结构构件因素,通过数值仿真和试验相结合的研究手段确定能够合理划分其性能水平的自定义综合式标量指标、向量式指标或者两者结合的指标,空间结构性能目标确定及抗震设计方法研究应基于可靠度理论及“投资2效益”准则。 关键词:大跨度空间结构;基于性能;抗震设计 中图分类号:T U39313 文献标志码:A Research status and key issues of perf or mance2based seis m ic design of s patial structures Z HANG Yigang,Y ANG Dabin,WU J inzhi (Key Laborat ory of U rban Security and D isaster Engineering,MOE,Beijing University of Technol ogy,Beijing100124,China) Abstract:The perfor mance2based design is the devel opment trend of seis m ic design.Based on the research top ics and devel opment trends of perfor mance2based seis m ic design,the state2of2the2art of perfor mance2based seis m ic design for s patial structures is p rovided,with subjects on seis m ic hazard analysis,structural res ponse analysis,classification of perfor mance levels and deter m ination of perfor mance objectives,perfor mance2based seis m ic design methodol ogy. Scalar,vector and other type of ground motion parameters for vari ous types of s patial structures should be deter m ined by efficiency and sufficiency p rinci p les,and the key issues in the research of seis m ic behavior of s patial structures are p resented.In classifying the seis m ic perfor mance levels of spatial structures,the structural and non2structural elements should be considered,and the numerical si mulati on and ex peri mental methods should be used to deter m ine the user2 defined comp rehensive index,vect or2valued index or the index combining these t wo for m s.The selection of perfor mance objectives and the design methodol ogy research should be based on the reliability theory and cost2 effectiveness criteri on. Keywords:large2s pan spatial structure;perfor mance2based;seis m ic design 基金项目:国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目(90715034)。 作者简介:张毅刚(1949— ),男,上海人,教授。E2mail:zyg@bjut1edu1cn 收稿日期:2009年10月 541

对钢筋混凝土建筑结构现代抗震思路

对钢筋混凝土建筑结构现代抗震思路 摘要:该论文从1、抗震设计思路发展历程;2、现代抗震设计思路及关系;3、保证结构延性能力的抗震措施;4、我国抗震设计思路中的部分不足;5、常用抗震分析方法这五个方面,结全重庆大学白绍良老师的教义来对钢筋混凝土建筑结构现代抗震思路及我国设计规范抗震设计方法的理解和讨论 关键词:结构设计抗震 一。抗震设计思路发展历程 随着建筑结构抗震相关理论研究的不断发展,结构抗震设计思路也经历了一系列的变化。 最初,在未考虑结构弹性动力特征,也无详细的地震作用记录统计资料的条件下,经验性的取一个地震水平作用(0.1 倍自重)用于结构设计。到了60年代,随着地面运动记录的不断丰富,人们通过单自由度体系的弹性反应谱,第一次从宏观上看到地震对弹性结构引起的反应随结构周期和阻尼比变化的总体趋势,揭示了结构在地震地面运动的随机激励下的强迫振动动力特征。但同时也发现一个无法解释的矛盾,当时规范所取的设计用地面运动加速度明显小于按弹性反应谱得出的作用于结构上的地面运动加速度,这些结构大多数却并未出现严重损坏和倒塌。后来随着对结构非线性性能的不断研究,人们发现设计结构时取的地震作用只是赋予结构一个基本屈服承载力,当发生更大地震时,结构将在一系列控制部位进入屈服后非弹性变形状态,并靠其屈服后的非弹性变形能力来经受地震作用。由此,也逐渐

形成了使结构在一定水平的地震作用下进入屈服,并达到足够的屈服后非弹性变形状态来耗散能量的现代抗震设计理论。 由以上可以看出,结构抗震设计思路经历了从弹性到非线性,从基于经验到基于非线性理论,从单纯保证结构承载能力的“抗”到允许结构屈服,并赋予结构一定的非弹性变形性能力的“耗”的一系列转变。 二。现代抗震设计思路及关系 在当前抗震理论下形成的现代抗震设计思路,其主要内容是: 1.合理选择确定结构屈服水准的地震作用。一般先以一具有统计意义的地面峰值加速度作为该地区地震强弱标志值(即中震的),再以不同的R(地震力降低系数)得到不同的设计用地面运动加速度(即小震的)来进行结构的强度设计,从而确定了结构的屈服水准。 2.制定有效的抗震措施使结构确实具备设计时采用的R所对应的延性能力。其中主要包括内力调整措施(强柱弱梁、强剪弱弯)和抗震构造措施。 现代抗震设计理念是基于对结构非弹性性能的研究上建立起来的,其核心是关系,关系主要指在不同滞回规律和地面运动特征下,结构的屈服水准与自振周期以及最大非弹性动力反应间的关系。其中R为弹塑性反应地震力降低系数,简称地震力降低系数;而为最大非弹性反应位移与屈服位移之比,称为位移延性系数;T则为按弹性刚度求得的结构自振周期。 60年代开始,研究者在滞回曲线为理想弹塑性及弹性刚度始终

《结构抗震设计》简答题及名词解释答案

《结构抗震设计》简答题及名词解释答案 1、简述两阶段三水准抗震设计方法。 答:我国《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2001)规定:进行抗震设计的建筑,其抗震设防目标是:当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,一般不受损坏或不需修理可继续使用,当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,可能损坏,经一般修理或不需修理仍可继续使用,当遭受高于本地区抗震设防烈度预估的罕遇地震影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。 具体为两阶段三水准抗震设计方法: 第一阶段是在方案布置符合抗震设计原则的前提下,按与基本烈度相对应的众值烈度的地震动参数,用弹性反应谱求得结构在弹性状态下的地震作用效应,然后与其他荷载效应组合,并对结构构件进行承载力验算和变形验算,保证第一水准下必要的承载力可靠度,满足第二水准烈度的设防要求(损坏可修) ,通过概念设计和构造措施来满足第三水准的设防要求; 对大多数结构,一般可只进行第一阶段的设计。 对于少数结构,如有特殊要求的建筑,还要进行第二阶段设计,即按与基本烈度相对应的罕遇烈度的地震动参数进行结构弹塑性层间变形验算,以保证其满足第三水准的设防要求。 2、简述确定水平地震作用的振型分解反应谱法的主要步骤。 (1)计算多自由度结构的自振周期及相应振型; (2)求岀对应于每一振型的最大地震作用(同一振型中各质点地震作用将同时达到最大值) ; (3)求出每一振型相应的地震作用效应; (4)将这些效应进行组合,以求得结构的地震作用效应。 3、简述抗震设防烈度如何取值。 答:一般情况下,抗震设防烈度可采用中国地震动参数区划图的地震基本烈度(或与本规范设计基本地震加速度值对应 的烈度值)。对已编制抗震设防区划的城市,可按批准的抗震设防烈度或设计地震动参数进行抗震设防。 4、简述框架节点抗震设计的基本原则。 节点的承载力不应低于其连接构件的承载力; 多遇地震时节点应在弹性范围内工作; 罕遇地震时节点承载力的降低不得危及竖向荷载的传递; 梁柱纵筋在节点区内应有可靠的锚固; 节点配筋不应使施工过分困难。 5、简述钢筋混凝土结构房屋的震害情况。 答:1.共振效应引起的震害; 2.结构布置不合理引起的震害; 3.柱、梁和节点的震害; 4.填充墙的震害; 5.抗震墙的震害。 6.采用底部剪力法计算房屋建筑地震作用的适用范围?在计算中,如何考虑长周期结构高振型的影响? 答:剪力法的适用条件: (1)房屋结构的质量和刚度沿高度分布比较均匀; 2)房屋的总高度不超过40m; (3)房屋结构在地震运动作用下的变形以剪切变形为主; (4)房屋结构在地震运动作用下的扭转效应可忽略不计; T >1 4T 为考虑长周期高振型的影响,《建筑抗震设计规范》规定:当房屋建筑结构的基本周期1■ g时, 在顶部附加水平地震作用,取^F n二rF Ek 再将余下的水平地震作用(1一7 )F Ek分配给各质点: F i (1_、:n)F Ek ' G j H j j吐 结构顶部的水平地震作用为F n和■F n之和。

抗震设计方法的发展

XKAN TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 建筑工程学院 2013—2014学年第二学期 研究生课程读书报告题目:抗震设计方法的发展 考核科目:高层建筑结构设计与分析 所在院系:建筑工程学院 专业:结构工程_____________ 姓名:刘继龙_______________ 学号:1307210443 _______

目录 摘要: (2) 1 引言 (2) 2 基于承载力的抗震设计方法 (2) 3 基于延性的抗震设计方法 (2) 4 基于位移的抗震设计方法 (3) 4.1 按延性系数设计方法 (3) 4.2 能力谱方法 (3) 4.3 直接基于位移的方法 (4) 5 基于性能的抗震设计方法 (4) 6 结论 (6) 参考文献 (7)

抗震设计方法的发展 摘要:介绍了抗震设计概念的发展过程,分析了近100 年来提出的五种主要抗震设计方法的优缺点,并重点论述了基于性能的抗震设计方法,以促进结构抗震性能的研究,更好地做好结构设计。 Abstract:It introdueces the development of aseismatic design,analyzes advantages and disadvantages of five aseismatic design methods of recent one hundred years,puts great emphasis on the designing method based on performance in order to promote the research of structural anti-quake capability and make better job of structure design. Key words : aseismatic design,structural component,ductile index 1 引言 对应于地震动和结构反应分析研究的发展,人们的抗震设计概念经历了基于承载力—基于延性+承载力—基于性能的过程。这个过程从以结构承载力分析为主,发展到兼顾承载力和结构变形,再到全面分析结构的承载力、变形、损伤和耗能。这些设计方法在实际结构的设计当中常常融合在一起,下面按照他们侧重点的不同分类,虽有偏颇,但能体现出随着科技水平的发展,人们对于结构抗震性能的认识水平和要求的逐步提高。在100 多年的发展过程中,大致提出了以下几种主要抗震设计方法。 2 基于承载力的抗震设计方法 20 世纪70 年代以前的抗震设计采用基于承载力的抗震设计方法,地震分析属于等效静力分析阶段,以结构构件的强度或刚度是否达到特定的极限状态作为结构是否失效的准则。基于承载力的抗震设计方法建立在静力分析理论之上。静力法和早期的反应谱法都是以惯性力的形式来反映地震作用,并按弹性方法来计算结构地震作用效应。该方法的缺点在于无法准确描述结构进入弹塑性阶段的表现,对结构在地震作用下的破坏程度控制不够。 3 基于延性的抗震设计方法 20 世纪60 年代,人们认识到对于一般的房屋结构、土体结构以及地基等,需要利用结构体系的非线性变形来充分考虑结构物的抗震性能。1973年—1976 年,纽马克和霍尔总结当时的经验,提出了用延性概念来概括结构超过弹性结构时的抗震能力。他们认为在抗震设计中除了重视强度和刚度外,还必须重视加强延性;并提出了延性系数将弹性反应谱修改成弹塑性反应谱的方法,并建议用于实际结构的抗震计算。 1979年,他们计算了10个地震动作用下的非线性反应谱,从而归纳出确定非线性反应谱原则、方法和数据,以及相应的机构地震反应分析方法。 非线性的大小用延性系数U二;max/;y来表示;max和鋼分别为所考虑的整体结构或部分结构的最

基于抗震性能设计简介 (技术处 徐永基)2012年10月29日

基于抗震性能设计简介 徐永基 中国建筑西北设计研究院 二○一二年十月

目录 一、基于抗震性能设计的概述 二、结构抗震性能目标设计 (一)结构抗震性能控制目标的制定 1、地震动水准的确定 2、结构抗震性能目标的划分 3、四级性能目标及五类性能水准 (二)结构抗震性能设计 1、结构构件对应于不同性能要求的承载力参考指标 2、结构构件对应于不同性能要求的层间位移参考指标 3、结构构件细部构造对应于不同性能要求的抗震等级。 (三)不同抗震性能水准的结构承载力设计 (四)不同抗震性能水准位移控制目标 (五)结构抗震性能设计对弹塑性计算分析的要求。

一、基于抗震性能设计的概述 (一)基于抗震性能设计的理论,是近十多年来,世界上一些国家开始研究的抗震设计方法。最早由美国于20世纪90年代开始研究,主要在既有建筑评定、加固中使用了多重目标的概念,并提供了设计方法;以后又提出了新建房屋基于性能的抗震设计理念及设计方法,可较广泛应用于工程建设中。随后日本、澳大利亚、欧洲混凝土协会及我国也展开了这项研究,提出了相应的设计规范。我国目前已批准的《建筑抗震设计规范》及《高层建筑混凝土结构设计规程》在近几年科研与工程实践的基础上,已开始纳入性能目标设计的内容,由于该项技术尚处于起步阶段,不少问题需进一步研究,如地震作用的不确定性、结构分析模型和参数的选用存在不少经验因素、模型试验和震害资料较少等,但随着在工程中的不断应用,将会逐渐完善成熟。 (二)基于抗震性能设计方法的特点是:使抗震设计从宏观定性目标具体量化,建设单位或设计者可选择性能目标,然后对确定的性能目标进行深入的分析论证再通过专家的审查。这一方法可适用于一些目前现行标准规范中尚未涉及的复杂结构体系,为推广应用新体系、新材料、新技术,提供了技术可能,是目前抗震设计中研究的热点,预期会成为一种新的发展

抗震设计方法概述

本学期的“工程结构抗震分析”课程首先介绍了地震与地震震害以及结构抗震分析的必要性和其方法的发展过程,然后简单回顾了一下结构动力学基础,接下来认识了地震波与强震地面运动的特性,以及地震作用下结构的动力方程,最后重点讲述了几种抗震设计分析方法——反应谱分析法,时程分析法(弹性和弹塑性),和静力弹塑性分析法。通过一个学期的学习,本人对强震地面运动特征和抗震设计原理和方法有了一定的了解和把握。 在进行建筑、桥梁以及其它结构物的抗震设计时,一般都要遵循以下五个步骤:抗震设防标准选定、抗震概念设计、地震反应分析、抗震性能验算以及抗震构造设计,其流程如图1 所示。 本文将着眼于图1流程中的第3个步骤, 从我国现行规范中的3种最常用的结构响应分 析方法出发,简单介绍一下其各自的基本概念 和适应范围(具体原理和计算过程在此不再详 述,读者可另查阅相关课本和规范),以及现有 抗震设计规范中存在的问题,以便初学者对结 构抗震设计分析方法有个初步的认识,也作为 本人对本课程的学习总结。 一.3种最常用的结构响应分析方法 1.底部剪力法 定义:根据地震反应谱理论,以工程结构 底部的总地震剪力与等效单质点的水平地震作 用相等来确定结构总地震作用的一种计算方 法。 底部剪力法适用于基本振型主导的规则和 高宽比很小的结构,此时结构的高阶振型对于 结构剪力的影响有限,而对于倾覆弯矩则几乎 没有什么影响,因此采用简化的方式也可满足 工程设计精度的要求。 高规规定:高度不超过40m、以剪切变形 为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的高层 建筑结构,可采用底部剪力法。 底部剪力法尚有一个重要的意义就是我们可以用它的理念,简化的估算建筑结构的地震响应,从而至少在静力的概念上把握结构的抗震能力,它还是很有用的。 2.振型分解反应谱法 定义:振型分解反应谱法是用来计算多自由度体系地震作用的一种方法。该法是利用单自由度体系的加速度设计反应谱和振型分解的原理,求解各阶振型对应的等效地震作用,然后按照一定的组合原则对各阶振型的地震作用效应进行组合,从而得到多自由度体系的地震作用效应。振型分解反应谱法一般可考虑为计算两种类型的地震作用:不考虑扭转影响的水平地震作用和考虑平扭藕联效应的地震作用。 反应谱的振型分解组合法常用的有两种:SRSS和CQC。虽然说反应谱法是将并非同一时刻发生的地震峰值响应做组合,仅作为一个随机振动理论意义上的精确,但是从实际上它对于结构峰值响应的捕捉效果还是很不错的。一般而言,对于那些对结构反应起重要作用的振型所对应频率稀疏的结构,并且地震此时长,阻尼不太小(工程上一般都可以满足)时,SRSS是精确的,频率稀疏表面上的反应就是结构的振型周期拉的比较开;而对于那些结构