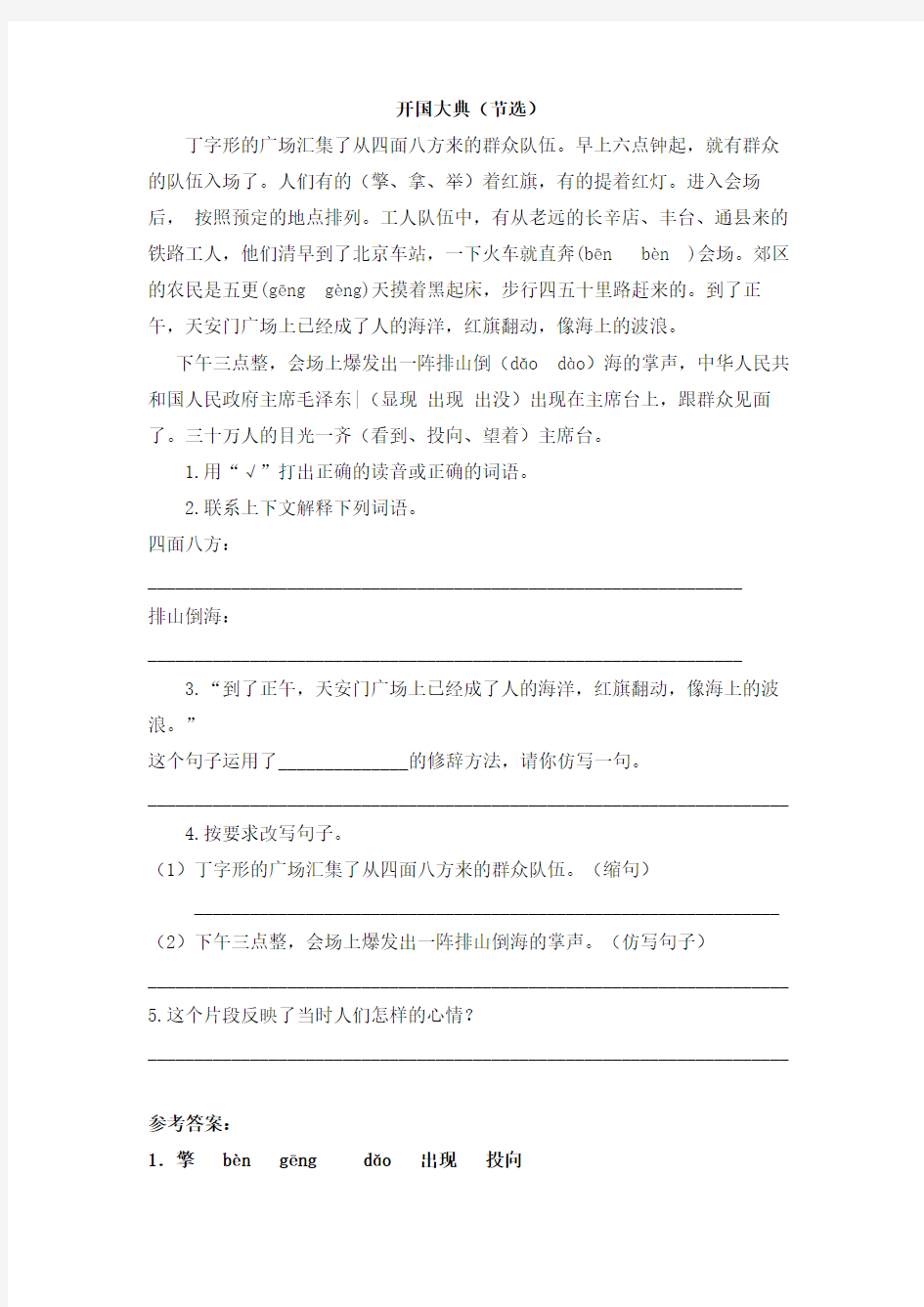

《开国大典》课内阅读练习及答案(部编版)

开国大典(节选)

丁字形的广场汇集了从四面八方来的群众队伍。早上六点钟起,就有群众的队伍入场了。人们有的(擎、拿、举)着红旗,有的提着红灯。进入会场后,按照预定的地点排列。工人队伍中,有从老远的长辛店、丰台、通县来的铁路工人,他们清早到了北京车站,一下火车就直奔(bēn bèn)会场。郊区的农民是五更(gēng gèng)天摸着黑起床,步行四五十里路赶来的。到了正午,天安门广场上已经成了人的海洋,红旗翻动,像海上的波浪。

下午三点整,会场上爆发出一阵排山倒(dǎo dào)海的掌声,中华人民共和国人民政府主席毛泽东|(显现出现出没)出现在主席台上,跟群众见面了。三十万人的目光一齐(看到、投向、望着)主席台。

1.用“√”打出正确的读音或正确的词语。

2.联系上下文解释下列词语。

四面八方:

________________________________________________________________

排山倒海:

________________________________________________________________

3.“到了正午,天安门广场上已经成了人的海洋,红旗翻动,像海上的波浪。”

这个句子运用了______________的修辞方法,请你仿写一句。

_____________________________________________________________________

4.按要求改写句子。

(1)丁字形的广场汇集了从四面八方来的群众队伍。(缩句)

_______________________________________________________________ (2)下午三点整,会场上爆发出一阵排山倒海的掌声。(仿写句子)

_____________________________________________________________________ 5.这个片段反映了当时人们怎样的心情?

_____________________________________________________________________

参考答案:

1.擎bèn gēng dǎo出现投向

统编版六年级上册第二单元 7 开国大典 课内阅读专项训练(二)(含答案)

统编版六年级上册第二单元元 7 开国大典课内阅读专项训练(二) 学校:___________姓名:___________班级:___________ 阅读一 接着,升国旗。毛泽东亲自按动连通电动旗杆的电钮,新中国第一面国旗——五星红旗徐徐上升。三十万人一齐脱帽肃立,一齐抬头,瞻仰这鲜红的国旗。五星红旗升起来了,表明中国人民从此站起来了。 升旗的时候,礼炮响起来。每一响都是54门大炮齐发,一共28响。起初是全场(),只听见炮声,只听见国旗和许多旗帜飘拂的声音,到后来,每一声炮响,全场就响起一阵雷鸣般的掌声。 接着,毛泽东在群众一阵又一阵的掌声中()中央人民政府的公告。他用强有力的语调向全世界发出新中国的声音。他读到“选举了毛泽东为中央人民政府主席”这一句的时候,三十万人热爱领袖的心情融成一阵 ()的欢呼。 1.文段选自____________________。 2.从下面各组词语中选择一个恰当的填入文中的括号里。 (1)肃静寂静安静; (2)宣告宣布宣读; (3)热情热烈热心 3.这三个自然段按_______顺序,写了______和_______两个程序。 4.“新中国第一面国旗——五星红旗徐徐上升。”这句话中的破折号的 作用是:__________________________________________________________。 5.文中画线部分,表达了什么? _____________________________________________________________ 6.“中国人民从此站起来了。”这一句中的“站起来”是什么意思。 _____________________________________________________________ 阅读二 开头是海军两个排,雪白的帽子,跟海洋一个颜色的蓝制服。接着是步

部编版三年级语文下册课内阅读理解专项训练(附答案)

部编语文三下课内阅读专项 一、阅读古诗,回答问题。 (一)绝句 ①迟日江山丽,②春风花草香。③泥融飞燕子,④沙暖睡鸳鸯。 1、本诗的作者是代诗人。 2、理解下面词语的意思。 迟日:丽:、 泥融:、鸳鸯:_________、 3、古诗后两句的意思是: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 4、“春日迟迟”。这里用以突出_______的阳光,以统摄全篇。同时用一“丽”字点染“江山”的_________景色。第二句诗人把________、_________及其散发的馨香有机地组织在一起,收到了让读者如临其境的艺术效果。第三句诗人选择初春最常见,也是最具有特征性的动态景物来勾画。春暖花开,泥融土湿,秋去春归的________,正繁忙地飞来飞去,衔泥筑巢。这生动的描写,使画面更加充满勃勃生机,春意盎然,还有一种动态美。第四句是勾勒静态景物。春日冲融,日丽沙暖,_________也要享受这春天的温暖,在溪边的沙洲上静睡不动。的_________心情,也是诗人对初春时节自然界一派生机、欣欣向荣的________情怀的表露。 (二)清明 清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。 1、这首诗的作者是代诗人。 2、理解下面词语的意思。 清明:、纷纷:、 欲断魂:借问:、 3、清明节,传统有与亲友结伴踏青、祭祖扫墓的习俗。可是诗中的“______”却独自在他乡的旅途上,心中的感受是很______、凄凉的,再加上春雨________,更增添了“行人”莫名的烦乱和惆怅,情绪低落到似乎不可支持。然而“行人”不甘沉湎在孤苦忧愁之中,赶快打听哪儿有喝酒的地方,让自己能置身于人和酒的热流之中。于是,春雨中的牧童便指点出那远处的一片________。诗歌的结句使人感到悠远而诗意又显得非常_________、明快。 4、古诗前两句的意思是: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 二、阅读《燕子》片段,回答问题。 一身乌黑光亮的羽毛,一对_____________的翅膀,加上_______似的尾巴,凑成了____________的小燕子。 二三月间,微风轻轻的吹拂着,如毛的细雨由天上洒落着,千万条柔柳展开了鹅黄色的嫩叶。青的草,绿的叶,各色鲜艳的花,都像赶集似的聚拢过来,形成了烂漫的春天。小燕子从南方赶来,为春光增添了许多生趣。 1、文段选自《________》 2、第一段主要写了燕子的____________特点。 3、按课文内容填空:____________________________________________________ 4、找出第二段中的一个比喻句或拟人句 5、文段表达了作者________________________________________________________________

《开国大典》练习题(附答案)

《开国大典》课课练 基础训练 一、用“ ”画去括号中不正确的读音。 首都( d ōu d ū) 飘拂( f úf ó) 差不多( ch āch à) 直奔( b ēn b èn ) 电钮( li ǔni ǔ) 乘车( ch én ch én ɡ) 二、比一比,再组词。 ┌协( ) ┌瞻( ) ┌佛( ) ┌择( ) └胁( ) └檐( ) └拂( ) └泽( ) ┌钮( ) ┌徐( ) └纽( ) └涂( ) 宣告 ),这雄伟的声音,使全场三十万人一齐欢呼起来。 2.毛泽东主席( ):“中华人民共和国中央人民政府在今天成立了!” 3.毛主席在群众一阵又一阵的掌声中( )中央人民政府的公告。 陆续 连续 继续 4.步兵、炮兵、骑兵( )不断地经过主席台。 5.一万支礼花( )射入天空。 6.阅兵式结束了,群众游行( )进行。 四、根据词意写词语。 1.一个新的国家建立时举行的隆重的典礼。( ) 2.恭敬而庄严地站着。 ( ) 3.比喻力量强,声势大。 ( ) 4.恭敬地看。 ( ) 五、把下列意思相近的词用线连起来。 徐徐 汇合 安静 雄壮 举 汇集 缓缓 雄伟 肃静 擎 六、缩句。 1.受检阅的部队在《中国人民解放军进行曲》的乐曲声中,由东往西,缓缓进场。 2.他用强有力的语调向全世界发出新中国的声音 三、选词填空。 宣读 宣布1.这庄严的(

3.毛主席在群众一阵又一阵的掌声中宣读中央人民政府的公告。 综合应用 七、课内阅读。 丁字形的广场汇集了从四面八方来的群众队伍。早上六点钟起,就有群众的队伍入场了。人们有的擎 着红旗,有的提着红灯。进入会场后,按照预定的地点排列。工人队伍中,有从老远的长辛店、丰台、通 县来的铁路工人,他们清早到了北京车站,一下火车就直奔会场。郊区的农民是五更天摸着黑起床,步行 四五十里路赶来的。到了正午,天安门广场已经成了人的海洋,红旗翻动,像海上的波浪。 1.用“”画出这段文字的中心句。 2.这段文字在写法上运用了先后的方法,重点写了、,应该说他们是全场三十万人的“”。 3.用“[] ”标出文中的一个比喻句,这个句子把和比作和。4.如果把文中的“直奔”换成“走向”,好不好?为什么? 《开国大典》课内阅读 丁字形的广场汇集了从四面八方来的群众队伍。早上六点钟起,就有群众的队伍入场了。人们有的(擎、拿、举)着红旗,有的提着红灯。进入会场后,按照预定的地点排列。工人队伍中,有从老远的长辛店、 丰台、通县来的铁路工人,他们清早到了北京车站,一下火车就直奔(b ēn bèn ) 会场。郊区的农民是五 更(g ēng gèng) 天摸着黑起床,步行四五十里路赶来的。到了正午,天安门广场上已经成了人的海洋,红 旗翻动,像海上的波浪。 下午三点整,会场上爆发出一阵排山倒( dǎo d ào)海的掌声,中华人民共和国人民政府主席毛泽东出现 在主席台上,跟群众见面了。三十万人的目光一齐(看到、投向、望着)主席台。 1、用“√”打出正确的读音或正确的词语。( 5 分) 2、用“ ____”画出第一段文字的中心句。这段文字在写法上运用了先_______后 _______的方法,重点写 了 _________、 _________,应该说他们是全场三十万人的“___________ ”。(6分) 3.“到了正午,天安门广场上已经成了人的海洋,红旗翻动,像海上的波浪。”这个句子运用了 _________________的修辞方法,请你仿写一句。( 3 分) ____________________________________________________________________ 4、读文加“——”句子,你体会到什么?把你的体会写下来。( 2 分) ____________________________________________________________________ 5、说说下列句子中的加点词语表现了人们当时怎样的心情。( 2 分) 他们清早到了北京车站,一下火车就直奔会场。 ____________________________________________________________________ 三十万人的目光一齐投向主席台。

新版部编版五年级语文下册课内阅读专项练习(带答案)(精选)

专题四部编五年级下册课内阅读专项练习 一、读《古诗三首》,回答问题。 (一)四时田园杂兴(二)稚子弄冰 ()出耘田 ..金盆脱晓冰,彩丝穿取当银铮。 ..夜绩麻,村庄儿女各当家。稚子 童孙未解供 ..耕织,也傍.桑阴.学种瓜。敲成玉()穿林响,忽作玻璃碎地声。 (三)村晚 草满池塘水满陂.,山()落日浸寒漪 ..。牧童归去横牛背,短笛无腔.信口吹。 1.将古诗补充完整。 2.解释文中加点的字。 耘田:__________________ 解:_____________ 供:______________ 傍:__________ 阴:__________ 稚子:_________________ 陂:__________ 寒漪:_________________________ 腔:__________ 3.解释画横线的句子的意思。 (1)昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家:_____________________________________________ _______________________________________________________________________________ (2)稚子金盆脱晓冰,彩丝穿取当银铮:___________________________________________ _______________________________________________________________________________ (3)牧童归去横牛背,短笛无腔信口吹:___________________________________________ _______________________________________________________________________________ 4.这三首诗塑造了天真可爱的儿童形象,《四时田园杂兴》描写了孩子们_______________ ____________________的情景;《稚子弄冰》描写了孩子们_______________________的情景;《村晚》描写了小牧童__________________________的情景。三首诗表达了作者______ ________________________________________的感情。 二、阅读《祖父的园子》选文,回答问题。 ①太阳在园子里是特别大的,天空是特别高的。太阳光芒四射,亮得使人睁不开眼睛,亮得蚯蚓不敢钻出地面来,蝙蝠不敢从黑暗的地方飞出来。凡是在太阳下的,都是健康的、漂亮的。拍一拍手,仿佛大树都会发出声响;叫一两声,好像站在对面的土墙都会回答似的。 ②花开了,就像睡醒了似.的。鸟飞了,就像在天上逛似的。虫子叫了,就像在说话似的。一切都活了,要做什么,就做什么。要怎么样,就怎么样,都是自由的。倭瓜愿意爬上架就爬上架,愿意爬上房就爬上房。黄瓜愿意开一朵花,就开一朵花,愿意结.一个瓜,就结一个瓜。若都不愿意,就是一个瓜也不结,一朵花也不开,也没有人问它。玉米愿意长多高就长多高,它若愿意长上天去,也没有人管。蝴蝶随意地飞,一会儿从墙头上飞来一对黄蝴蝶,一会儿又从墙头上飞走一只白蝴蝶。它们是从谁家来的,又飞到谁家去?太阳也不知道。 ③天空蓝悠悠的,又高又远。 ④可是白云一来,一大团一大团的,从祖父的头上飘过,好像要压到了祖父的草帽上。

【推荐】六年级上册语文试题-《开国大典》课内阅读练习题 人教部编版

阅读《开国大典》片断,回答问题。 一、:开头是海军两个排,雪白的帽子,跟海洋一个样的蓝制服。接着是步兵一个师,以连为单位,列成方阵,齐步并进。接着是炮兵一个师野炮山炮榴弹(dàn tán)炮火箭炮各式各样的炮都排成一字形的横列前进接着是一个战车师,各种装甲车和坦克车两辆或三辆一排,整整齐齐地前进;战士们挺着胸膛站在战车上,像钢铁巨人一样。接着是骑兵一个师,“红马连”一色红马,“白马连”一色白马,五马并行,马腿的动作完全一致。以上这些部队,全都以相等的距离和相同的速度经过主席台前。当战车部队经过的时候,人民空军的飞机也一队队排成人字形,飞过天空。毛主席首先向空中招手。群众看见了,都把头上的帽子、手里的报纸和别的东西抛上天去,欢呼声盖过了飞机的隆隆声。两个半钟头的检阅,广场上不断地欢呼,不断地鼓掌,一个高潮接着一个高潮。群众差(chà chāi)不多把嗓(sǎng sǎn)子都喊哑了,把手掌都拍麻了,还觉得不能够表示自己心里的欢喜和激动。 1.给带点的字选择正确的读音,并打上“√”(3分) 2.“装甲车”的“甲”用音序查字法应先查(),再查音节(),用部首查字法应先()部,再查()画。“甲”在字典中有4种解释:(1)第一,(2)古代军人打仗穿的衣服,(3)动物身上的硬壳,(4)现代用金属做成有保护功用的装备。“装甲车”的“甲”该选第()种解释。 3.给划“——”的句子加上合适的标点符号。 4.这段主要写了(),表达了。 5.这个片断中的第一自然段写到受检阅的部队的次序是()、()、()三军。其中重点写了()军,它有()、()、()、()等兵种。(4分)6.用“”画出文中的比喻句,并仿写一个这样的句子()。(3分)7.哪个句子最能体现群众的高兴和激动的心情,用“”画出来。人们激动的原因是(),朗读这个句子应该用()、()的感情来读。(3分) 8.如果你在电视机前看到阅兵式的经过,你会想些什么?(2分)二:丁字形的广场汇集了从四面八方来的群众队伍。早上六点钟起,就有群众的队伍入场了。人们有的(擎、拿、举)着红旗,有的提着红灯。进入会场后,按照预定的地点排列。工人队伍中,有从

(完整版)部编版五年级上课内阅读

人教五年级上册课内阅读专项 第一单元一花一鸟总关情 1 白鹭 在清水田里,时有一只两只白鹭站着钓鱼,整个的田便成了一幅嵌在玻璃框里的画面。田的大小好像是有心人为白鹭设计的镜匣。 晴天的清晨,每每看见它孤独地站立于小树的绝顶,看来像是不安稳,而它却很悠然。这是别的鸟很难表现的一种嗜好。人们说它是在望哨,可它真是在望哨吗? 黄昏的空中偶见白鹭的低飞,更是乡居生活中的一种恩惠。那是清澄的形象化,而且具有生命了。 1.这几段话的作者是()。 A 徐志摩 B 郭沫若 C 闻一多 2.用小标题分别概括这三段话分别是: 、、。 3.这三幅画面白鹭各是什么样子的?分别表现了白鹭的什么特点?(简单词语概括,填写在表格里。) 4.根据选文判断下列说法不正确的是()。 A 这几段话表达作者对白鹭的喜爱、赞美之情, B“这是别的鸟很难表现的一种嗜好”这句话说明别的鸟没有白鹭优秀。 C“黄昏的空中偶见白鹭的低飞,更是乡居生活中的一种恩惠”这句话说明村民对白鹭的一种恩惠。 D 这几段话主要描写了白鹭的动态美和静态美。

2 落花生 那晚的天色不大好。可是父亲也来了,实在很难得。 父亲说:“你们爱吃花生吗?” 我们争着答应:“爱!” “谁能把花生的好处说出来?” 姐姐说:“花生的味道很美。” 哥哥说:“花生可以榨油。” 我说:“花生的价钱便宜,谁都可以买来吃,都喜欢吃。这就是它的好处。” 父亲说:“花生的好处很多,有一样最可贵:它的果实埋在地里,不像桃子、石榴、苹果那样,把鲜红嫩绿的果实高高地挂在枝头上,使人一见就生爱慕之心。你们看它矮矮地长在地上,等到成熟了,也不能立刻分辨出来它有没有果实,必须挖起来才知道。” 我们都说是,母亲也点点头。 父亲接下去说:“所以你们要像花生,它虽然不好看,可是很有用。” 我说:“那么,人要做有用的人,不要做只讲体面,而对别人没有好处的人。 父亲说:“对。这是我对你们的希望。” 1.姐姐、哥哥、“我”各是怎样表述花生的好处的? 2.“那晚的天色不大好。可是父亲也来了,实在很难得。”这句话说明()。 A 说明父亲平时不喜欢跟我们在一起。 B 说明父亲平时不喜欢坏天气出门。 C 说明父亲平时工作很忙。 3.父亲把花生与、、作对比:花生是生长在 ,那些水果是高挂。从而赞美花生 、的品质。

开国大典课外阅读

《开国大典》课外阅读拓展 开国大典的礼炮 当鲜艳的五星红旗第一次在天安门广场冉冉升起时,广场上三十万人一齐脱帽肃立,抬头瞻仰五星红旗。 这时,大地震动,炮群长啸,齐鸣二十八响。礼炮声如同报春的惊雷,在天宇间回响激荡,震动着每一个人的心,把开国大典上伟大、庄严、团结的气氛进一步推向了高潮。 国外一些国家在举行庆典活动时,一般都鸣礼炮二十一响,这是最高的礼仪。开国大典为何要鸣二十八响呢? 这是毛泽东首先提出来的。在政协一届会议上,一位代表提出质疑:“在国外,最高礼仪是二十一响,我们为什么要鸣二十八响呢?”当时没有人回应。 会议休息时,毛泽东见到负责开国大典筹备工作的华北军区作训处长唐永剑,话题很快进入开国大典的礼炮鸣放问题,毛泽东问小唐:“你说,放二十八响有没有道理呢?” 唐永剑是个文采横溢、学识渊博的才子,他一下就明白了毛泽东的用意,马上说:“主席,我起草一个关于礼炮二十八响的说明吧。” 毛泽东微笑着默允了。很快,简明扼要的二十八响说明报告递上来了,中国共产党从1921年横空出世到1949年,刚刚二十八年。二十八响礼炮就是二十八年党史的赞礼,这不是极有道理吗?毛泽东看到这份报告后,在上面用铅

笔签上了自己的名字。 开国大典上,礼炮队由一百零八尊山炮组成,分为两组,一组装填,一组发射,轮流作业,以缩短每响之间的间隔时间。所以,人们习惯上仍称五十四尊礼炮。 一百零八尊礼炮一字形摆开,背倚天安门广场,靠着一截古墙边,位置在前门附近。两分半钟之内,二十八响无头空炮全部送入空中。 礼炮队员们十分自豪,因为全中国全世界的人民都听到了他们代表新中国发出的呐喊。 建国之后,在开国大典上鸣放过的山炮大部分被销毁了,有两尊被中国革命博物馆收藏作为陈列文物。 1.结合上下文,解释词语。 瞻仰: 呐喊: 2.结合课文内容并回答问题。 ⑴开国大典礼炮有什么作用? ⑵开国大典礼炮为何要鸣二十八响呢? 。

部编版课内阅读

部编版三年级语文上册课内阅读试题及答案(附各单元日积月累) (一)花的学校 【印度】 泰戈尔 当雷云在天上轰响,六月的阵雨落下的时候,润湿的东风走过荒野,在竹林中吹着口笛。 于是一群一群的花从无人知道的地方突然跑出来,在绿草上狂欢的跳着舞。 妈妈,我真的觉得那群花朵是在地下的学校里上学。 它们关了门做功课,如果他们想在散学以前出来游戏,他们的老师是要罚他们站壁角的。 雨一来,他们便放假了。 树枝在林中互相碰触着,绿叶在狂风里萧萧的响着,雷云拍着大手,花孩子们便在那时候穿了紫的,黄的,白的衣裳,冲了出来。 你可知道,妈妈,他们的家是在天上,在星星所住的地方。 你没有看见他们怎样的急着要到那儿去么?你不知道他们为什么那样急急忙忙么? 我自然能够猜得出他们是对谁扬起双臂来:他们也有他们的妈妈,就像我有我自己的妈妈—样。 1、文中说花“在绿草上狂欢地跳着舞”,这符合实际吗?为什么?(不超过10个字。) ____________________________________________ 2、“地下的学校”的含义是什么?(不超过15个字。) ____________________________________________ 3、“雷云拍着大手”既指(表层意思)________,又指(深层意思) ________________。 4、为什么说“雨一来,它们便放假了”? ____________________________________________ 5、对下列例句运用的修辞方法分析正确的一项是 例句:它们也有它们的妈妈,就像我有我自己的妈妈一样。()

A、比喻 B、比喻、拟人 C、拟人 D、夸张 6、花孩子们在天上的家是怎样的一个家?请通过想像加以描述。 ____________________________________________________ 参考答案: 1、符合实际。因为作者明写花朵暗写风。 2、指不自由的读书生活。 3、自然界的电闪雷鸣,对花孩子们的热情欢迎 4、有了雨的滋润,花朵才能自由自在地生长、开放 5、C 6、是他们的乐园,那里无拘无束,充满欢乐和幸福,尤其是充满爱——神圣的母爱。 (二)铺满金色巴掌的水泥道 一夜秋风,一夜秋雨。 我背着书包上学去的时候,天开始放晴了。 啊!多么明朗的天空。 可是,地面上还是潮湿的,时时还能看见一个个亮晶晶的水塘,映着一角小小的蓝天。 道两旁的法国梧桐树,掉下了一张张金黄金黄的叶子。这一张张闪着雨珠的叶子,一掉下来,便被紧紧地粘在湿漉漉的水泥道上。 我走在院墙外的水泥道上。 水泥道像铺上了一块彩色的地毯,这是一块印着落叶图案的,闪闪发光的地毯,从脚下一直铺到很远很远的地方,一直到路的尽头…… 每一片法国梧桐树的落叶,都像一个金色的小巴掌,熨帖地、平展地粘在水泥道上。它们排列得并不规则,甚至有些凌乱。然而,这更增添了水泥道的美。 我一步一步小心地走着,我一张一张仔细地数着。我穿着一双棕红色的小雨靴。你瞧,这多像两只棕红色的小鸟,在秋天里变得金黄的叶丛间,愉快地欢跳

部编版六年级语文下册练习 课内阅读

人教版小学语文六年级下册课内阅读专项练习 ★第一单元课内阅读训练——《学弈》 弈秋,通国 ..()之善.()弈.()者也。使弈秋诲.()二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援.()弓缴而射之。虽与之俱.()学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也。 1.解释文中带点字、词的意思,并写在相应的括号里。 2.课文记叙了两个人跟奕秋学下围棋,一人,一人,结果。这个古诗告诉我们的道理。 3.联系课文,写出下面句子的意思。 为是其智弗若与?曰:非然也。 ★第一单元课内阅读训练——《两小儿辩日》 孔子东游,见两小儿辩斗,问其故.()。 一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”。 一儿以日初出远,而日中时近也。 一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?” 一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤.(),此不为近者热而远者凉乎?” 孔子不能决.()也。

两小儿笑曰:“孰.()为汝多知乎?” 1.解释文中带点字、词的意思,并写在相应的括号里。 2.联系课文,写出下面句子的意思。 ①一儿以日初出远,而日中时近也。 ②孰为汝多知乎? 3.从文中一句可见两小儿所辩问题的复杂性。在辩论过程中,两小儿表现得都很。孔子对待这个问题则表现出了的态度。 4.写出两句你所知道的孔子的一句名言。 ① ★第一单元课内阅读训练——《匆匆》(1) 燕子去了,有再来的时候;杨柳枯了,有再青的时候;桃花谢了,有再开的时候。但是,聪明的,你告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢?——是有人偷了它们罢,那是谁?又藏在何处呢?是它们自己逃走了罢——现在又到了哪里呢? 1.读文中画“﹏﹏”的句子。在作者反复的追问中,可以感受到他的心情。 2.仿照画“—”的句子的写法,发挥想象,写一句话。

《开国大典》优质课教案

《开国大典》优质课教案 一、教材分析 本文记叙了1949年10月1日首都北京举行开国大典的盛况,表达了中国人民对新中国的诞生无比自豪、激动的感情,展现了中华人民共和国的缔造者们特别是毛泽东的领袖风采。 课文按照时间顺序、开国大典进行的顺序叙述。讲了群众进场、典礼仪式、讲阅兵式的盛况、最后讲群众游行。 本文主要通过对开国大典一个个场面的描写来表现人民自豪、激动的感情,展现毛泽东的领袖风采。在记叙大会开会前这一部分,课文先交代了举行开国大典的时间、地点和参加典礼的人员和人数,然后描述了会场的布置和群众队伍的场面。虽然典礼还没开始,但我们从参加会议的人员、人数,主席台的布置,会场上群众队伍的场面,分明感受到了这个典礼的盛大和隆重,也感受到了参加典礼的人们那种激动、兴奋的心情。 通过课文的学习去感受中华人民共和国的领袖毛泽东的伟人风采,体会中国人民为新中国的诞生而激动自豪的思想感情。学习场面描写的方法 二、教学目标 1、理解文中“大典”等词语。 2、有感情地朗读课文,体会场面气氛的热烈和人民的自豪、欢欣鼓舞的情感。 3、通过学习文章场景中描写毛主席和群众的点面结合的写法,学习场面描写。 三、教学重点、难点 1、抓住重点词句体会人们热爱新中国、热爱领袖的思想感情。 2、学习典礼的主体部分,了解场面描写的方法。 四、教学准备 师:课件。生:课前预习,了解开国大典。 五、课时安排 一课时 六、教学过程 (一)导入新课 1.结合生活,谈话引题。 揭示课题,板书:开国大典。 2.解释课题,理解“大典”、“开国”。齐读课题。 (二)理清顺序 1.浏览课文, 思考:课文是按什么顺序记叙开国大典的,记叙了哪些场面?用简练的语言取小标题进行概括。 2.学生交流归纳。群众进场、典礼仪式、阅读式和游行 (三)学习“典礼仪式” 1.默读课文5──10自然段,看看你从中感受到什么。 下午三点整,会场上爆发出一阵排山倒海的掌声,中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东出现在主席台上,跟群众见面了。三十万人的目光一齐投向主席台。 抓住“一齐”体会群众的热情及对祖国和毛主席的热爱之情。 2.交流感受。

部编人教版课内阅读【小学语文】

课内阅读 班级:姓名: (一)山中访友 这山中的一切,哪个不是我的朋友?我热切地跟他们打招呼:你好,清凉的山泉!你捧出一面明镜,是要我重新梳妆吗?你好,汩汩的溪流!你吟诵着一首首小诗,是邀我与你唱和吗?你好,飞流的瀑布!你天生的好嗓子,雄浑的男高音多么有气势。你好,陡峭的悬崖!深深的峡谷衬托着你挺拔的身躯,你高高的额头上仿佛刻满了智慧。你好,悠悠的白云!你洁白的身影,让天空充满了宁静,变得更加湛蓝。 1、在这段话中,作者问候了哪些朋友? 2、文中的哪一句话能概括这一段的意思?用横线画出。 3、你能仿照画线的句子,再写一两句话吗? 4、这段文字给你印象最深的是什么? (二)草虫的村落 我的目光顺着僻静的小路探索我看到村民们的劳动生活了它们一队队不知道从什么地方来一定是很远很远的地方吧现在它们归来了每一个都用前肢推着大过身体两三倍的食物行色匆匆地赶着路是什么力量使它们这么勤勉地奔忙呢 1

1、这一段话中哪一句是关键句?请用横线画出。 2、“村民们”指的是 3、这段话中这个词语最能概括“村民们”的劳动状况。 4、给短文加上正确的标点符号。 甲虫音乐家们全神贯注地振着翅膀,优美的音韵,像灵泉一般流了出来。此时,我觉得它们的音乐优于人间的一切音乐,这是只有虫子们才能演奏出来的! 1、“此时”是指的时候。 2、用“灵泉一般流了出来”形容 3、从“我觉得它们的音乐优于人间的一切音乐”这句中可以体会到作者对草虫的感情。 (三)詹天佑 一.阅读短文,完成问题。 居庸关山势高,岩层厚,詹天佑决定采用从两端同时向中间凿进的办法。山顶的泉水往下渗,隧道里满是泥浆。工地上没有抽水机,詹天佑就带头挑着水桶去排水。他常常跟工人们同吃同住,不离开工地。八达岭隧道长一千一百多米,有居庸关隧道的三倍长。他跟老工人一起商量,决定采用中部凿井法,先从山顶往下打一口竖井,在分别向两头开凿。外满两端也同时施工,把工期缩短了一半。 1.詹天佑在开凿隧道时采取了那两种凿井的方法?原因是什么? 第一种是,原因是。 第二种是,原因是。 2

开国大典课内阅读

、课内阅读。 ①丁字形的广场汇集了从四面八方来的群众队伍。早上六点钟起,就有群众的队伍入场了。人们有的擎着红旗,有的提着红灯。进入会场后,按照预定的地点排列。工人队伍中,有从老远的长辛店、丰台、通县来的铁路工人,他们清早到了北京车站,一下火车就直奔.(bēn bèn)会场。郊区的农民是五更.(ɡēnɡɡènɡ)天摸着黑起床,步行四五十里路赶来的。到了正午,天安门广场已经成了人的海洋,红旗翻动,像海上的波浪。 ②下午三点整,会场上爆发出一阵排山倒海的掌声,中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东出现在主席台上,跟群众见面了。三十万人的眼睛一齐投向主席台。 ③中央人民政府秘书长林伯渠宣布典礼开始。中央人民政府主席、副主席、各位委员就位。乐队奏起了中华人民共和国国歌——《义勇军进行曲》。正是这战斗的声音,曾经鼓舞中国人民为新中国的诞生而奋斗。接着,毛泽东主席宣布:“中华人民共和国中央人民政府在今天成立了!” ④这庄严的宣告,这雄伟的声音,使全场三十人一()起来。这庄严的宣告,这雄伟的声音,经过无线电的广播,传到(),传到(),使全中国人民的心一齐()起来。 ⑤接着,升国旗。毛主席亲自按动连通电动旗杆的电钮,新中国的的国旗——五星红旗徐徐上升,三十万人一齐脱帽肃立,一齐抬起头,瞻仰这鲜红的国旗。五星红旗升起来了,表明中国人民从此站起来了。 ⑥升旗的时候,礼炮响起来。每一响都是54门大炮齐发,一共28响。起初是全场肃静,只听见炮声,只听见国旗和许多旗帜飘拂的声音,到后来,每一声炮响后,全场就响起一阵雷鸣般的掌声。 1、这个片段节选自《》,题目的意思是。 2、在括号里填上恰当的词语。 3、“这庄严的宣告,这宏伟的声音”指的是。 4、这篇课文记叙了___________________ _ 的事,表达了作者__________________的思想感情 5、修改病句(文中画横线的句子),把正确的句子抄写在下面的横线上。 6、写出下列词语的近义词。 汇集()开始()坚强 ()光明()瞻仰()庄严()雄伟()诞生()鼓舞() 7、选字填空 檐、瞻()仰()檐钮、纽()扣电()爆、暴()发()动佛、拂飘()仿()效、郊率()()区防、妨()碍()守8、说下列句子中的加点词语表现了人们当时怎样的心情。 (1)他们清早到了北京车站,一下火车就直奔会场。 (2)三十万人的目光一齐投向主席台。

部编版三年级语文上课内阅读练习B版(含答案)

部编版三年级上册语文总复习 课内阅读 (一)课内阅读。 上课了,不同民族的小学生,在同一间教室里学习。大家一起朗读课文,那声音真好听!这时候,窗外十分安静,树枝不()了,鸟儿不()了,蝴蝶()在花朵上,好像都在听同学们读课文。最有趣的是,跑来了两只猴子。这些山林里的朋友,是那样好奇地听着。下课了,大家在大青树下()孔雀舞、摔跤、()游戏,招引来许多小鸟,连松鼠、山狸也赶来()热闹。 1.在括号里填上恰当的动词。 2.在文段中找出下列词语的反义词。 无聊——()喧哗——()冷清——() 3.作者写小动物们都很“安静”是为了体现() A.小动物们十分懂事。 B.同学们的朗读十分好听,小动物们被吸引住了。 4.请你在文段中用“”画出描写窗外安静的句子,用“” 画出描写下课时热闹的句子。 (二)课内阅读。 秋天的雨,有一盒五彩缤纷的颜料。你看,它把()给了银杏树,黄黄的叶子像一把把小扇子,扇哪扇哪,扇走了夏天的炎热。

它把()给了枫树,红红的枫叶像一枚枚邮票,飘哇飘哇,邮来了秋天的凉爽。()是给田野的,看,田野像金色的海洋。()是给果树的,橘子、柿子你挤我碰,争着要人们去摘呢!菊花仙子得到的颜色就更多了,()、()、()……美丽的菊花在秋雨里频频点头。 1.在选文中的括号里写上合适的表示颜色的词语,这些词让我知道了“五彩缤纷”的意思是()(选一选,填序号) A.五个颜色,非常好看。 B.颜色多,非常好看。 2.用“”画出选文中的比喻句,想一想,秋天的雨还会把颜色分给谁呢?照样子写一写。 _______________________________________________________ 3.用“”在选文中画出一个拟人句。 4.下列哪个词最能体现秋雨的特点?() A.五彩缤纷 B.你挤我碰 (三)课内阅读。 山谷里有个很大的工厂,锯木头的声音沙沙地响着。 鸟儿落在工厂的大门上。她问大门:“门先生,我的好朋友树在哪儿,您知道吗?” 大门回答说:“树嘛,在厂子里给切成细条条儿,做成火柴,运到那边的村子里卖掉了。” 鸟儿向村子里飞去。

《开国大典》课内阅读练习题

阅读《开国大典》片断,回答问题 开头是海军两个排,雪白的帽子,跟海洋一个样的蓝制服。 接着是步兵一个师,以连为单位,列成方阵,齐步并进。接着是炮兵一个师野炮山炮榴弹(d a n t a)炮火箭炮各式各样的炮都排成一字形的横列前进接着是一个战车师,各种装甲车和坦克车两辆或三辆一排,整整齐齐地前进;战士们挺着胸膛站在战车上,像钢铁巨人一样。接着是骑兵一个师,“红马连” 一色红马,“白马连”一色白马,五马并行,马腿的动作完全一致。以上这些部队,全都以相等的距离和相同的速度经过主席台前。当战车部队经过的时候,人民空军的飞机也一队队排成人字形,飞过天空。毛主席首先向空中招手。群众看见了,都把头上的帽子、手里的报纸和别的东西抛上天去,欢呼声盖过了飞机的隆隆声。两个半钟头的检阅,广场上不断地欢呼,不断地鼓掌,一个高潮接着一个高潮。群众差(ch a ch页不多把嗓(s a ng s a)子都喊哑了,把手掌都拍麻了,还觉得不能够表示自己心里的欢喜和激动。 1.给带点的字选择正确的读音,并打上“"('3分) 2."“装甲车”的“甲”用音序查字法应先查(),再查音节(),用部首查字法应先()部,再查()画。“甲”在字典中有4 种解释: ( 1 )第一, ( 2)古代军人打仗穿的衣服, ( 3)动物身上的硬壳, ( 4)现代用金属做成有保护功用的装备。“装甲车”的“甲”该选第()种解释。 3.给划“——的句子加上合适的标点符号。 4.这段主要写了(),表达了。 5.这个片断中的第一自然段写到受检阅的部队的次序是()、()、()三军。其中重点写了()军,它有()、()、()、()等兵种。( 4 分) 6."用“画”出文中的比喻句,并仿写一个这样的句子()。( 3 分)

(完整版)部编版三年级下册语文课内阅读

部编版三年级下册语文课内阅读专项含答案 一、阅读古诗,回答问题。 (一)绝句 ①迟日江山丽, ②春风花草香。 ③泥融飞燕子, ④沙暖睡鸳鸯。 1.本诗的作者是 ________ 代诗人_________ 。 2.理解下面词语的意思。 迟日:_________ 丽:_________ . 泥融:_________ . 鸳鸯:_________ . 3.古诗后两句的意思是: ______________ ______________ ______________ _________ _____ 4.“春日迟迟”。这里用以突出_______的阳光,以统摄全篇。同时用一“丽”字点染“江山” 的_________景色。第二句诗人把________、_________及其散发的馨香有机地组织在一起,收到了 让读者如临其境的艺术效果。第三句诗人选择初春最常见,也是最具有特征性的动态景物来勾画。 春暖花开,泥融土湿,秋去春归的________,正繁忙地飞来飞去,衔泥筑巢。这生动的描写,使画 面更加充满勃勃生机,春意盎然,还有一种动态美。第四句是勾勒静态景物。春日冲融,日丽沙暖,_________也要享受这春天的温暖,在溪边的沙洲上静睡不动。的_________心情,也是诗人对初春 时节自然界一派生机、欣欣向荣的________情怀的表露。 (二)清明 清明时节雨纷纷, 路上行人欲断魂。 借问酒家何处有, 牧童遥指杏花村。 1.这首诗的作者是代诗人。 2.理解下面词语的意思。 清明:.纷纷:. 欲断魂:借问:.

3. 清明节,传统有与亲友结伴踏青、祭祖扫墓的习俗。可是诗中的“______”却独自在他乡的旅 途上,心中的感受是很______、凄凉的,再加上春雨________,更增添了“行人”莫名的烦乱和惆怅,情绪低落到似乎不可支持。然而“行人”不甘沉湎在孤苦忧愁之中,赶快打听哪儿有喝酒的地方,让自己能置身于人和酒的热流之中。于是,春雨中的牧童便指点出那远处的一片________。诗 歌的结句使人感到悠远而诗意又显得非常_________、明快。 4.古诗前两句的意思是: ___________________________________________________________________________________二、阅读《燕子》片段,回答问题。 一身乌黑光亮的羽毛,一对_____________的翅膀,加上_______似的尾巴,凑成了____________ 的小燕子。 二三月间,微风轻轻的吹拂着,如毛的细雨由天上洒落着,千万条柔柳展开了鹅黄色的嫩叶。 青的草,绿的叶,各色鲜艳的花,都像赶集似的聚拢过来,形成了烂漫的春天。小燕子从南方赶来,为春光增添了许多生趣。 1.文段选自《________》 2.第一段主要写了燕子的____________特点。 3.按课文内容填空:________________ ________________ ____________________ 4.找出第二段中的一个比喻句或拟人句 5.文段表达了作者_________________________. 三、阅读《荷花》片段,回答问题。 荷花已经开了不少了。荷叶挨挨挤挤的,像一个个碧绿的大圆盘。白荷花在这些大圆盘之间冒出来。有的才展开两三片花瓣儿。有的花瓣儿全都展开了,露出嫩黄色的小莲蓬。有的还是花骨朵儿, 马上要破裂似的。 这么多的白荷花,一朵有一朵的姿势。看看这一朵,很美;看看那一朵,也很美。如果把眼前的这 一池荷花看作一大幅活的画,那画家的本领可真了不起。 我忽然觉得自己仿佛就是一朵荷花,穿着雪白的衣裳,站在阳光里。一阵微风吹来,我就翩翩起舞,雪白的衣裳随风飘动。不光是我一朵,一池的荷花都在舞蹈。风过了,我停止舞蹈,静静地站在那儿。蜻蜓飞过来,告诉我清早飞行的快乐。小鱼在脚下游过,告诉我昨夜做的好梦…… 过了好一会儿,我才记起我不是荷花,我是在看荷花呢。 1.第______句描写荷叶。这句话中,写荷叶颜色的词语是_______,写荷叶形态的词语是_______,写荷叶多而密的词语是___________。

【精选】部编版三年级上册语文全册《课内阅读》专项练习题(含答案)

【精选】部编版三年级上册语文全册《课内阅读》专项练习题一、阅读古诗,回答问题。 (一)山行 远上寒山石径斜, 白云生处有人家。 停车坐爱枫林晚, 霜叶红于二月花。 1.本诗的作者是代诗人。 2.理解下面词语的意思。 寒山:。 生:。 坐:。 红于:。 3.古诗后两句的意思是: 4.这首诗描写的是什么时节的景象?() A.初秋。 B. 深秋。 (二)望洞庭 湖光秋月两相和, 潭面无风镜未磨。 遥望洞庭山水翠, 白银盘里一青螺。 1.这首诗的作者是代诗人。 2.理解下面词语的意思。 和:。 白银盘:。 青螺:。

3.“潭面无风镜未磨”指的是湖面,像。古代铜做的镜子,需要,才能保持光亮。 4.古诗后两句的意思是: 二、阅读《大青树下的小学》片段,回答问题。 上课了,不同民族的小学生,在同一间教室里学习。大家一起朗读课文,那声音真好听!这时候,窗外十分安静,树枝不()了,鸟儿不()了,蝴蝶()在花朵上,好像都在听同学们读课文。最有趣的是,跑来了两只猴子。这些山林里的朋友,是那样好奇地听着。下课了,大家在大青树下跳孔雀舞、摔跤、做游戏,招引来许多小鸟,连松鼠、山狸也赶来看热闹。 1.我能在文中的括号里填上表示动作的词。 2.读了这段课文,小问号想知道明明是写同学们课上课下的情景,为什么还要写小动物呢? 我来回答:这样写的原因有三个方面,一是这些小动物的出现更加突出了__________________________________________________________,为学校增添了的气氛;二是突出了孩子们读书读得 ___________________________________,读得___,读得___;三是突出了下课后孩子们引得小动物们心生羡慕,前来看热闹。 3.我能写出这段课文提到的那些小动物。 ____________________________________________________ 4.我很喜欢这个小学,因为:____________________________________ 三、阅读《灰雀》片段,回答问题。 有一年冬天,列宁在郊外养病。他每天到公园散步。公园里有一棵高大的白桦树,树上有三只灰雀:两只胸脯是粉红的,一只胸脯是_深红的。它们在树枝间来回跳动,婉转地歌唱,非常惹人喜爱。列宁_每次走到白桦

2020(部编)六年级上册语文课内阅读理解23篇(直接打印)

(部编)六年级上册语文(课文内容)阅读理解 1、草原(节选) 这次,我看到了草原。那里的天比别处的更可爱, 空气是那么清鲜,天空是那么明朗,使我总想高歌一 曲,表示我满心的愉快。在天底下,一碧千里,而并 不茫茫。四面都有小丘,平地是绿的,小丘也是绿的。 羊群一会儿上了小丘,一会儿又下来,走在哪里都像 给无边的绿毯绣上了白色的大花。那些小丘的线条是 那么柔美,就像只用绿色渲染,不用墨线勾勒的中国 画那样,到处翠色欲流,轻轻流入云际。这种境界, 既使人惊叹,又叫人舒服,愿久立四望,又想坐下低 吟一首奇丽的小诗。在这境界里,连骏马和大牛有时 候都静立不动,好像在回味草原的无限乐趣。 【问题】 1.作者为了说明草原景色美,把草原比作________,把草原上的羊群比作__________想象一下,草原上的 羊群还可以比作________ 2.画线句中,“不用墨线勾勒”写出了小丘_________的特点,________写出了草原上小丘颜色的浓重, ________写出了草原一望无际、与天相接的特点。 3.作者是按__________的顺序来描写草原景色的。 4.如果牛马真的会回味,它们可能在回味什么呢? _______________________________________________ 2、草原(节选) 也不知怎的,就进了蒙古包。奶茶倒上了,奶豆 腐摆上了,主客都盘腿坐下,谁都有礼貌,维都又那 么亲热,一点儿不拘束,不大一会儿,好客的主人端 进来大盘的手抓羊肉。干部向我们敬酒,七十岁的老 翁向我们敬酒。我们回敬,主人再举杯,我们再回敬 这时候,鄂温克姑娘们戴着尖尖的帽子,既大方又稍 有点儿羞涩,来给客人们唱民歌我们同行的歌手也赶 紧唱起来,歌声似乎比什么语言都更响亮,都更感人, 不管唱的是什么,听者总会露出会心的微笑。 【问题】 1.“也不知怎的,就进了蒙古包”说明作者忙着 ____________没有注意。“听者总会露出会心的微笑” 表现出_______________________。 2.阅读选文,下列说法不正确的一项是( )