第四节 款式结构的变化规律

第四节款式结构的变化规律

一、教学目的:

为了便于使用原型,掌握其在服装主要部位中的变化规律

二、教学重点:

1.腰围线的对位设计规律

2.袖窿深点的横纵变化规律

3.前后侧缝差的处理

4.袖山深的变化规律

三、教学难点:

1.腰围线的对位设计规律

2.前后侧缝差的处理

四、教学过程:

(一)、腰围线的对位设计规律

对位原因:女性体型有胸部平凸之分

服装造型有松紧之别

对位目的:确保各种服装在腰围线上的结构平衡

对位方式:

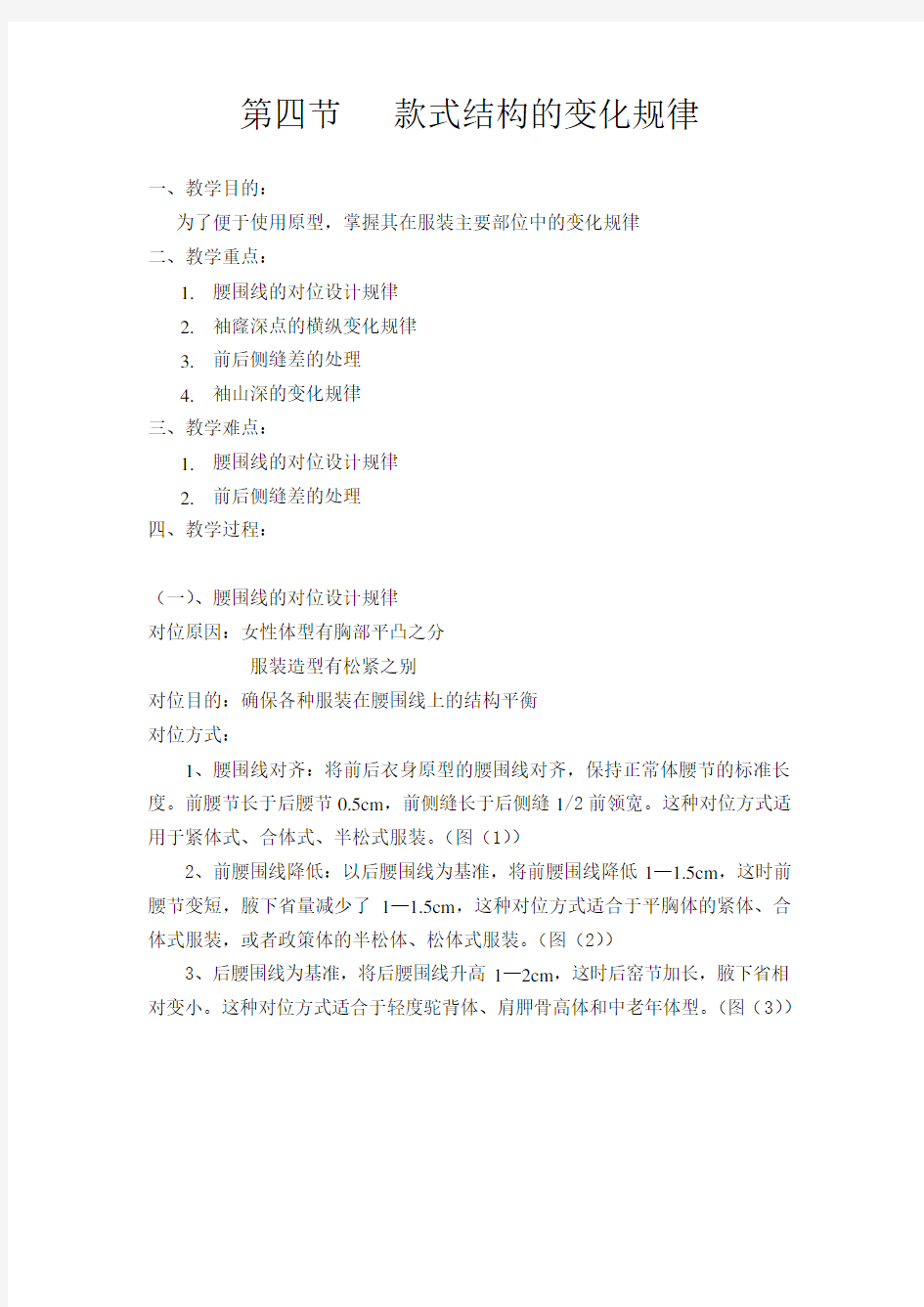

1、腰围线对齐:将前后衣身原型的腰围线对齐,保持正常体腰节的标准长度。前腰节长于后腰节0.5cm,前侧缝长于后侧缝1/2前领宽。这种对位方式适用于紧体式、合体式、半松式服装。(图(1))

2、前腰围线降低:以后腰围线为基准,将前腰围线降低1—1.5cm,这时前腰节变短,腋下省量减少了1—1.5cm,这种对位方式适合于平胸体的紧体、合体式服装,或者政策体的半松体、松体式服装。(图(2))

3、后腰围线为基准,将后腰围线升高1—2cm,这时后窑节加长,腋下省相对变小。这种对位方式适合于轻度驼背体、肩胛骨高体和中老年体型。(图(3))

(二)、袖窿深点的横纵变化规律

1、袖窿深点的横向变化

袖窿深点横向是变化胸围大小。一般是四开身结构,每片可按1/4两次加放量分配,或者前后片互借1—2cm。加袖窿深点横向的量实际上是加宽了袖窿宽,这还不全面,还必须加宽胸宽与背宽,一般用前后袖窿线调整的尺寸,才能保持整体结构的平衡。

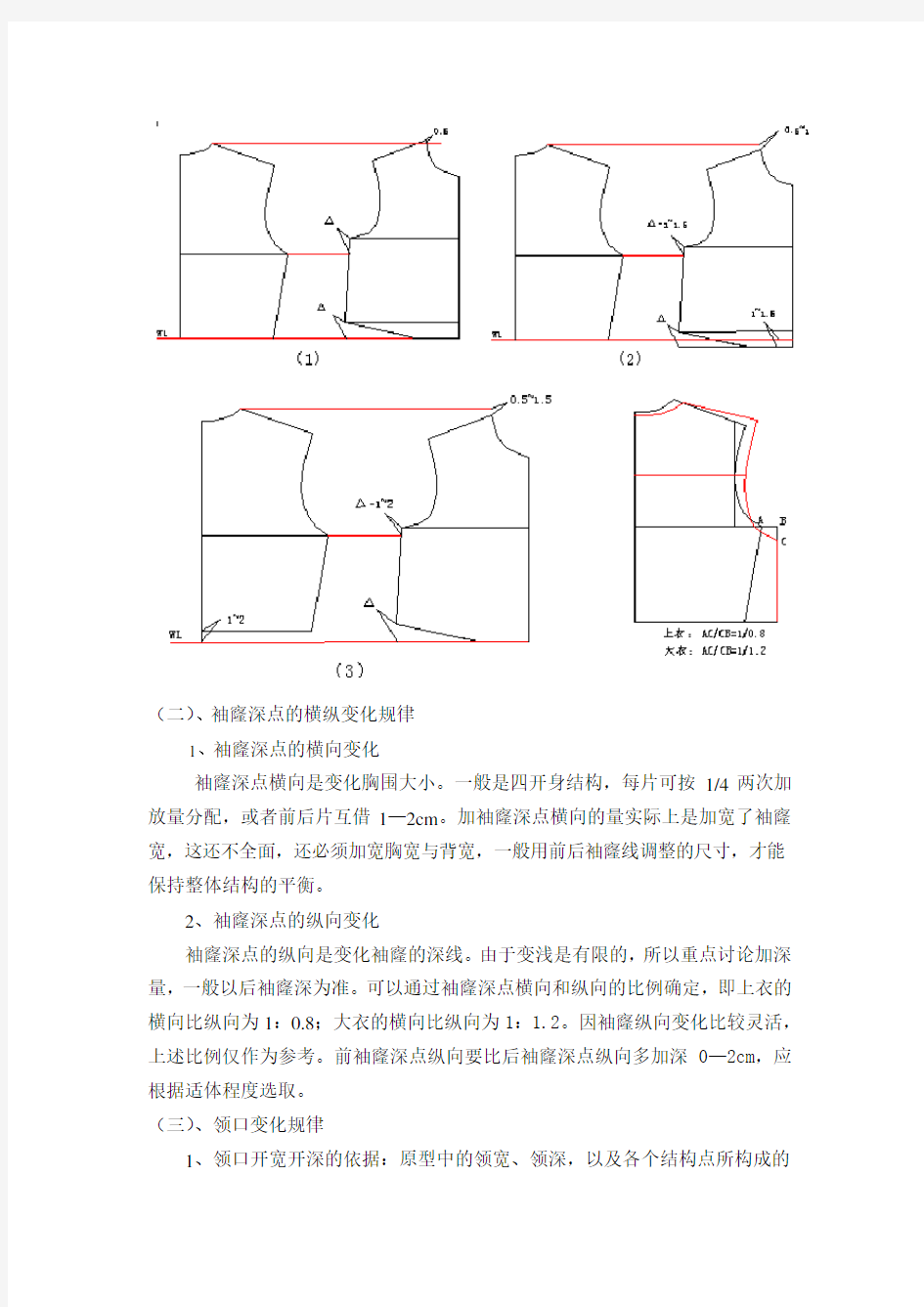

2、袖窿深点的纵向变化

袖窿深点的纵向是变化袖窿的深线。由于变浅是有限的,所以重点讨论加深量,一般以后袖窿深为准。可以通过袖窿深点横向和纵向的比例确定,即上衣的横向比纵向为1:0.8;大衣的横向比纵向为1:1.2。因袖窿纵向变化比较灵活,上述比例仅作为参考。前袖窿深点纵向要比后袖窿深点纵向多加深0—2cm,应根据适体程度选取。

(三)、领口变化规律

1、领口开宽开深的依据:原型中的领宽、领深,以及各个结构点所构成的

领口曲线,是符合人体颈根部的基本结构。在绘制各种领型结构图时,应以领口曲线为基准,以领型立体效果为依据,来决定领口的开宽量及开深量,再绘制出领口曲线。

2、领口开宽开深的方法

领口开宽:以原型颈肩点为参考点,一般采用前后开宽量相同的方法。

后领开深:后领深比较稳定,一般领型多为2—2.5cm;全领深变化大,应根据具体领型确定。

(四)、肩部造型规律

1、后衣片收肩省背省后领省(或移于后领省,或移于肩背的分割线中)。(图(1))

2、在后衣片的肩端点去掉1—1.5cm(肩背省份)。(图(2))

3、若夸张肩部,可在前衣片的肩端点放出肩背省份,再继续放出需另加宽

的量。(图(3))

4、前后肩互调,采取前加后收的或前加量大于后加量的方法。(图(4))

然后在确定肩点是位置,可在原型的基础上使肩端点上提或下移,改变落肩尺寸。一般除了针织衫适当下移外,多数以肩端点升高为主。升高量与垫肩厚度和肩部造型有关。通常款式后肩端点上提1—2cm,前肩端点上提高0.5—1.5cm。肩端点与颈肩点的位置确定后要重新画顺肩线。肩线有直线和前凸后凹形两种。

(五)、前后侧缝差的处理

原因:因腰围线不呈直线形,所以在原原型应用时不论哪种腰围对位方式,都会出现前侧缝比后侧缝长的现象。即使在前后袖窿深点做纵向变化之后,仍然存在如何解决侧缝差数问题。我们可以通过下属方法使前后侧缝相等。

1、用调整尺寸法将前后侧缝差通过收腋下省的方式使侧缝等长,这是

最简便最直接的方法。(图(1))

2、将原型转换出某一具体的省缝或将胸省转移到分割线中,转换后自然回使侧缝等长。(图(2))

3、将侧缝差数分散,采用袖窿开深与底摆起翘两者结合的方式,使前后侧缝等长。(图(3))

4、先使前后袖窿深点平齐,为了减少前袖窿的长度,在前肩端点下移1cm。(图(4))

(六)、袖山深的变化规律

袖山深是制约袖型的关键。冲用的袖山深有高、中、低三种类型。高袖暗含构成挺拔圆润的袖型:中袖山构成半宽松袖型:低袖山构成宽松袖型。我们可以用前后袖窿深平均值的不同比例确定袖杀深尺寸。

高袖山为平均袖窿深的8/10—8.5/10

中袖山为平均袖窿深的6/10—7.5/10 低袖山为平均袖窿深的3/10—5.5/10

城市交通方式结构改变趋势

城市交通方式结构改变趋势1引言 传统的对城市交通方式结构的研究主要集中于四阶段法中的交通方式划分预测模型,包括集计模型与非集计模型,通过模型的计算得到各交通方式分担率,进而完成各交通方式客运量预测。城市交通方式结构是城市交通系统中不同交通方式所承担的交通量比例关系,这种比例关系反映了不同交通方式在交通系统中的功能与地位[1]。本文应用系统动力学方法研究城市交通方式结构的变化趋势,核心围绕城市交通方式结构的计算公式,即各交通方式的出行量在居民总出行量中所占的比例,分析城市交通系统的社会经济、居民出行特征、交通供需、交通能耗、交通污染、交通政策等因素,构建城市交通方式结构的系统动力学模型,利用实例研究来模拟城市交通方式结构发展变化趋势。 2系统分析与模型构建 系统动力学研究的问题是源自反馈机制的系统动力学问题,城市交通问题的系统是复杂的、动态的、开放的,具有反馈结构,它本质上就属于系统动力学问题,因此应用系统动力学进行建模是可行的。系统动力学方法可以很好的适用于研究城市与交通系统的动态性。系

统动力学专门研究内部因果关系作用下的系统发展动态过程,能对系统的动态发展及其趋势进行考察,能作长期的动态战略性的定量分析研究,是研究交通系统的良好工具。 2.1确定问题 大城市出现严重的城市交通拥堵现象,环境污染、能源消耗问题,影响城市的生产生活以及经济建设的发展。改善城市交通运行状况的交通政策很多,但效果相差十分明显。构建系统动力学模型,模拟在不同交通政策下城市交通方式结构及相关影响因素的动态变化趋势,如城市交通方式结构、城市交通基础设施、运输工具、经济发展、城市居民出行需求。为了使模型能反映政策执行与实施的有效性与客观效果,模型中引入政策的评估的指标与准则,如模型中的污染、能耗、道路交通负荷等指标。 2.2系统的界限 划定系统界限时,应把那些产生所感兴趣的系统行为的必需的变量划进界限内。能不划入的就尽量不划入,能集中简化的就加以简化。该模型目的是研究城市交通方式结构及城市交通运行状态的动态演变趋势。主要对常规公交、轨道交通、出租车、小汽车进行研究。系统界限大体包括下述内容:①城市社会与经济发展;②城市居民出行

第四节地球的结构.doc修改后的

第四节地球的结构 三维目标 一、知识与技能 1.初步掌握地球内部圈层的组成和划分依据。 2.掌握地壳、地幔和地核的基本特征。 3.明确软流层的位置和岩石圈的范围。 4.了解地球的外部圈层即大气圈、水圈和生物圈的基本特征。 二、过程与方法 1.通过阅读教材、听教师讲解、图片分析等方式,初步了解地震波在地球内部的传播速度及特点,了解地球内部的圈层划分及各圈层的特点。 2.通过观察动画演示和动手绘制圈层图,加深对地球圈层结构特点的认识。 三、情感态度与价值观 通过本节课的学习,激发学生探究自然奥秘的兴趣和强烈欲望,培养学生热爱科学的精 神,从而树立正确的环境观。 教学重点地球内部和外部圈层结构及各圈层的主要特点。 教学难点地震波在地球内部传播速度的变化和地球内部物质组成的关系;软流层的位置 及岩石圈的范围。 教具准备多媒体课件、地球仪、地震波传播速度和距离地表深度的关系图、地球内部圈 层构造示意图等。 课时安排1课时 教学过程 导入新课 师2008年5月12日14时28分04秒,8级强震猝然袭来,大地颤抖,山河移位,满目疮痍,生离死别……西南处,国有殇。汶川大地震是新中国成立以来破坏性最强、波及范围最大的一次地震。地震重创约50万平方公里的中国大地! 截至2009年5月25日10时,共遇难69227人,受伤374643人,失踪17923人。 其中四川省68712名同胞遇难,17921名同胞失踪,共有5335名学生遇难或失踪。直接经济损失达8451亿元。那么地震的能量来自于哪里?是我们人类制造的吗?今天我们来学习地球的结构,地球的结构包括内部和外部结构,首先我们来学习地球的内部结构。 板书: 第四节地球的结构 一、地球的内部圈层 推进新课 师:同学们,鸡蛋是空心还是实心?它有几层?(鸡蛋有蛋壳、蛋白、蛋黄三层。) 地球内部有几个圈层?我们又该如何知道?、对于地球的内部圈层,我们不能向鸡蛋那样削 开,那又该如何知道?(学生讨论) (学生回答,引出地震波) 师地球的内部结构,无法直接观察,关于地球内部的知识,主要来自对地震波的研究。请 同学们阅读教材内容并思考如下问题:什么叫地震波?地震波一般有哪两种? 各有什么特点? 生阅读教材后回答:当地震发生时,地下岩石受到强烈冲击,产生弹性震动,并以波的形式向四周传播,这种弹性波叫地震波。地震波有纵波和横波之分,纵波传播速度较快,

中班 结构游戏 交通工具

中班结构游戏:交通工具 【游戏由来】 结构游戏是一种创造性游戏,是幼儿根据自己的生活经验,以想象为中心,主动地、创造性地反映周围现实生活的游戏。具有操作性、艺术性、创造性的特点。近期我班开展有关《交通工具》主题活动,在活动中,发现幼儿对交通工具非常感兴趣。由此在结构游戏中渗透了交通工具这一游戏活动。交通工具是孩子们生活中常见的,比较熟悉的,因此对他们而言游戏活动是他们所了解的。而且交通工具的建构技能包含了:延长、垒高、衔接、镶嵌等,是综合性结构技能的锻炼,通过游戏活动可培养幼儿想象和创造的能力。 【游戏总目标】 1.会运用各种建构方法建构交通工具,体现每种交通工具的外形特征。 2.能初步按意愿或命题进行有目的的建构活动。 3.培养幼儿按自己的意愿进行想象和创造的能力。 4.培养互借互让玩具的友好行为习惯,懂得爱护玩具材料。 第一次游戏:汽车 【游戏时间】 【游戏目标】: 1.能按自己的意愿建构物体的基本特征。 2.初步培养认真细致的品质。 【游戏准备】: 积木、齿型插塑、智力积塑、雪花片等建构材料、玩具汽车及图片。 【游戏过程】: 一、以游戏《红绿灯》形式引入,引起幼儿兴趣。 二、分享活动:在游戏的时候,你开的是什么车有什么特征 三、幼儿人手一辆小汽车,引导幼儿边玩边观察汽车的结构。 四、教师出示汽车图片,引导幼儿共同讨论汽车的结构特征。 五、教师介绍积木、齿型插塑、智力积塑块等材料搭建汽车的方法。 重点:搭建车头和车厢的方法。 五、幼儿拼插建构,教师指导。重点帮助能力弱的幼儿。

六、展示幼儿作品。 (三)观察与推进: 孩子很快就喜欢上了搭建汽车,能力强的幼儿能搭建出很有创意的汽车,如双层大巴、用雪花片搭建的平面汽车。但是也有很大部分幼儿虽然搭建出汽车的车厢,可是由于材料的原因,车头和轮子不好建构。也有个别能力差的幼儿不能搭建出汽车,需要教师的个别指导,所以我在巡回指导时,帮部分幼儿建构了一些半成品的轮子,引导幼儿建构。 第二次游戏:飞机 【游戏时间】 【游戏目标】 1.学习建构物体的基本特征与某些细微部分的建构方法。 2.引导幼儿欣赏和评价自己和别人的作品。 【游戏准备】: 积木、齿型插塑、智力积塑等建构材料、飞机玩具及VCD。 【游戏过程】: 一、教师引导幼儿观看中国军队中飞机的VCD作品。 二、讨论:你看到的飞机是什么样的 三、教师引导幼儿观察飞机结构:由机头和机身、机翼、机尾构成。 四、教师引导幼儿学习建构飞机。 重点:学习延长建构的方法。 五、幼儿拼插,教师指导。 六、展示幼儿作品。并请幼儿讲评:你喜欢哪一架飞机,为什么 七、活动延伸:幼儿在飞机玩具展示区,自由玩耍。教师提出要求:仔细观察自己建构的飞机和玩具飞机有什么不同,下次怎么改进。 (三)观察与推进: 出示玩具飞机,让幼儿观察飞机的结构,由于幼儿对飞机比较熟悉,而且飞机的结构相对简单,所以在幼儿建构的过程中,我发现绝大部分幼儿都能很好的完成自己的作品。唯一不足的就是由个别幼儿没有建构机尾,机身不够长。结束部分我请幼儿进行讲评,充分发挥幼儿的主体性,通过互相之间对话,将幼儿在本次活动中的知识经验进行提升。

[通用技术必修 技术与设计2] 第一章 第四节 经典结构的欣赏(第2课时)

第一章第四节经典结构的欣赏(第2课时) 一、教学目标: (一)通过对赵州桥、飞檐和蛋形椅等典型结构的分析, 引导学生赏析具有典型人文意义的结构,学会欣赏结构的实用性和美, 拓展学生对结构设计的文化特性的理解和评价。 (二)使学生能从技术和文化的角度评价结构设计的案例。 二、教学内容分析: 这是一节欣赏课,教材通过赵州桥、飞檐和蛋形椅等具有代表性的 经典结构呈现给学生,让学生欣赏、分析和评价。在教学中,教师要引导学 生从技术和文化的角度欣赏结构。除此之外,还应结合经典结构设计者的历 史背景、设计思想、设计风格等全面分析。在教学中教师要多些从结构的牢 固、稳定、简约、和谐、美观等细节方面与学生进行分析、评价经典结构的 作品,从而达到教学目标的要求。在教学内容上, 除了课文中的案例, 教师 也可以补充相应的案例,以开阔学生的视野, 如补充一些经典的结构设计案例供学生欣赏、分析。有条件的话, 教师可以带领学生参观附近的古代建筑, 近距离地观察古代建筑的精巧设计,品味其历史文化内涵。 重点:通过对经典结构的欣赏使学生关注结构的技术和文化特征。 难点:学生能从真正意义上学会欣赏和评价一些经典结构。同时使他们在自己的设计作品中注入更丰富的文化内涵。 三、教学媒体、资源的运用: 为了吸引学生,激发学生的学习兴趣, 培养学生对技术的情感, 本课时收集不同类型的丰富的经典结构图片通过投影机播放让学生鉴赏,引导学生赏析具有典型人文意义的结构,拓展学生对结构设计的技术和文化特性的理解和评价。 四、教学对象分析: 五、教学策略: (一)本课时从技术与文化两个角度分析结构设计作品。此外,还可以结合经典结构设计者的历史背景、设计思想、设计风格等进行全面分析。 (二)本课时教师可以通过不同的渠道、收集更多的中外经典结构的图片、资料制作成电子课件,以丰富教学课堂内容,扩展学生知识面,提高学生对来自各种不同的经典结构的识别及赏析能力。 (三)在本课时教学中,教师可以充当“导游”的角色进行漫游导说,尽量创设出“旅游”情境和营造出“旅游”的气氛,让学生产生犹如亲临其境的感受。学生随“导游”观赏各处的经典结构,会留下更深刻的印象。 六、教学过程: (一) 让学生阅读案例, 阅读案例时思考: 1、优秀的结构设计表现在哪些方面? 2、如何赏析结构设计作品? (二)引导学生回答: 1、优秀的结构设计不仅表现在结构的实用功能上,也表现在形式上,特别是功能与形式的统一上。古今中外许多能工巧匠把结构的功能与形式恰当地结合起来, 形成了一些经典的结构。 2、赏析结构设计作品,可从技术与文化两个角度进行。 (1)技术的角度主要有:结构功能、稳固耐用、造型设计的创意和表现力、材料使用的合理性,工艺制造的精湛程度等。 (2)文化的角度主要有:文化寓意与传达,公众认可的美学原则,反映的时代、民族、习俗方

最新区域产业结构演变的一般规律和特殊规律

区域产业结构演变的一般规律和特殊规律 产业结构演变趋势理论可根据是否考虑外贸因素对产业结构的影响,分为封闭型产业结构理论和产业结构理论。 封闭型产业结构理论一般不考虑外贸因素对产业结构的影响和作用,即在封闭的情况下研究产业结构演变的趋势。主要有:配第-克拉克定律、霍夫曼的工业化阶段理论、技术集约化规律、库兹涅茨的现代经济增长理论。 配第-克拉克定律由英国经济学家威廉-配第发现并由克拉克经济实证研究而系统归纳,其基本结论是:随着经济的发展,第一产业的就业比重不断降低,第二、第三产业的就业比重将增加,亦即劳动力会由第一产业向第二产业与第三产业转移。配第-克拉克定理适用于区域产业结构演变。经济发展水平越高的区域,其第一产业所占比重越小,第二产业与第三产业所占比重越大。三次产业劳动力的比重次序由“一、二、三”向“三、二、一”的转变。 霍夫曼定律揭示的是工业结构演变的重工业化阶段,消费资料与资本资料工业之间的增加值的比例关系的变化规律。他认为,在工业化进程中,霍夫曼比例,即消费品部门的增加值与资本货物部门的增加值之比,是不断下降的。他把工业化阶段分为四个阶段: 第一阶段,消费资料工业发展迅速,在制造业中占有统治地位;资本资料工业则不发达,在制造业中所占比重较小。处于这一阶段的国家有:巴西、印度、新西兰等。

第二阶段,资本资料工业发展较快,消费资料工业虽也有发展,但速度减缓,而资本资料工业的规模仍远不及消费资料工业的规模。(日本、荷兰、加拿大、匈牙利) 第三阶段,消费资料工业与资本资料工业在规模上大致相当。(英国、美国、德国、法国) 第四阶段,资本资料工业的规模将大于消费资料工业的规模。处于这一阶段的当时还没发现。 技术集约化规律,即在工业化过程中,工业的资源结构呈现出向以技术为主题的结构演进的趋势。在工业化初期,工业资源结构中劳动力的数量占据突出地位,形成以劳动集约型工业为主的阶段。工业化中期,工业资源结构中的资本积累及积累能力居突出地位,形成以资本集约型工业为主的阶段。后工业化时期,技术资本品的质量和劳动力质量为工业资源结构中最重要的因素,从而进入技术集约化阶段。 现代经济增长理论,美国经济学家库兹涅茨把人均收入开始增长,并伴随有不同形式的经济进步的时期称为“经济时代”,把其后的经济发展称为“现代经济增长”。“现代经济增长”不是指狭义的经济增长,而是指经济时代以后的经济全面发展。库兹涅茨的现代增长理论不仅证实了配第-克拉克定理,而且更广泛更深入探导了产业结构演变规律。 “雁行模式”,由日本经济学家赤松要提出的。该理论模式认为,在需求与供给相互作用制约下,落后国家的产业结构要经历三个阶段的

04 第四节 典型结构的欣赏

【教学课题】典型结构的欣赏 【教学目标】 1、知识与技能:能够从文化和技术两个角度欣赏建筑及其结构; 2、过程与方法:经历不同地域、民族、文化等典型建筑结构的欣赏; 3、情感、态度和价值观:通过欣赏各种各样的建筑,感受结构的美。 【重点】文化、技术对建筑结构的影响 【难点】技术与结构的关系 【教学方法】案例分析 【学时】1课时 【教具】多媒体教室。 【学情分析】学生对结构已经有一个基本的认识,具备简单的结构设计能力,但认识不是很深,对如何进行结构设计还有待加强,希对典型结构的欣赏能对结构设计有一个更深的认识。 【教学过程】 导入新课 前面我们学习了有关结构的知识,从了解结构到探究结构,还进行了结构的简单设计。这一节是“结构与设计”的最后一个内容,我们将学习如何欣赏结构。 新课教学 一、预备知识。 提问:如何赏析设计作品?(以建筑为例) 回答:可以从文化和技术两个角度: 文化:具体包括民族特色、历史性、时代性、艺术性等方面; 技术:包括结构使用功能的实现、结构的稳固耐用、结构造型设计的创意和表现力、材料使用的合理性、工艺制造的精湛程度等。 二、经典结构的欣赏 1、中西经典结构赏析 以故宫作为中国古典代表建筑。 文化:汉族文化的代表。建筑色彩以朱墙黄顶为主,表现皇帝的威严。屋顶的飞檐结构减轻了建筑大屋顶的沉重感,既增添了飞动轻快的美感,同时又体现了高贵华美的风韵,丰富了建筑文化。 技术:采用了典型的木结构建筑形式。木结构建筑主要采用榫卯连接,其特点是取材容易,运输便捷,加工简单,建造速度快。屋顶的飞檐结构扩大了采光面,有利于排泄雨水。 2、以圣彼得大教堂作为西方古典代表建筑 文化:体现了明显的文艺复兴时期提倡的古典主义形式,主要特征是罗马式的圆顶穹窿、希腊式的石柱以及平的过梁相结合,是典型的哥特式教堂。整个教堂采用巨大的石材结构,象征着不朽和永恒。 技术:穹顶直径为41.9米,穹顶下室内最大净高为123.4米。穹顶轮廓浑圆饱满,穹顶上的肋与围绕鼓座一圈的双柱一一对应并向上延伸至顶部的采光亭,肋间以十道断面小强度大的环形铁箍抵抗穹顶向外的侧推力。 3、中西古典建筑对比 A文化: 中国式古典建筑,通过复杂的柱、梁、檩等结构工艺,实现“五步一楼、十步一阁”的意境,从而形成一种具有深度空间的庭院或庭园式建筑形式。

第四节地球的圈层结构

地球的圈层结构 (建议用时:40分钟) A组跨越本科线 下图为地球内部圈层结构的局部图。读图,回答1?3题 1 ?有关说法,正确的是() A .地壳在海洋中常常缺失 B ?横波在②层传播速度比③层快 C. ②是软流层 D. ①层和②层属于地壳 2.岩石圈的范围是指() A ?莫霍面以上部分 B. ①②的全部和③的顶部 C. ①②的全部和③的大部分 D. ①②③的全部 3 ?在地球内部,地震波传播速度变化最大的地方是() A ?莫霍面附近B?上、下地幔之间 C.古登堡面附近 D .内、外核之间 1?D 2.B 3.C [第1题,①层和②层位于莫霍面以上属于地壳。第2题, 岩石圈的范围是指地壳和上地幔的顶部。第3题,在地球内部,地震波传播速度变化最大的地方在古登堡面附近,此处横波完全消失,纵波传播速度明显下降。]读地震波波速与地球内部构造图,回答4?5题。

4 ?下列叙述,正确的是( ) A ?纵波和横波波速都随深度的增加而增大 B ?①和②之间是古登堡界面 C ?在深约2 900千米处横波突然消失 D ?地核是岩浆的主要发源地 5. 某地地下30千米处发生地震,这时地面上的人、附近不远处的飞鸟和池 塘里的鱼,都会感到() A ?先上下颠簸,后左右摇摆 B ?先左右摇摆,后上下颠簸 C. P 波,上下颠簸 D. S 波,左右摇摆 4. C 5.C [第4题,由图可知,横波在到达液体处就消失了,纵波的传播 速度也突然降低;①和②之间是莫霍界面;上地幔中的软流层是岩浆的主要发源 地。第5题,横波只能在固体中传播,纵波的传播速度快于横波,因而三者都会 感到纵波(P 波),且上下颠簸。] (2017昆明模拟)下图为某区域地壳厚度等值线图。 读图,回答6?7题 6?关于图示区域的说法,正确的是( ) A ?地壳厚度自南向北增加 B. 地壳厚度最大的地区海拔最高 C ?断层分布的区域均位于板块的消亡边界 70° 妙 巒 i (xr 他 的/kb

109-广州市交通出行方式结构演变特征研究

广州市交通出行方式结构演变特征研究 金安 魏明 陈先龙 【摘要】目前有关部门和地方政府将公共交通机动化出行比例作为考核公交都市的评价指标,同时国内大城市的发展要求和供需背景也迫切需要一个合理的交通出行方式结构。本文通过广州市各项交通出行方式结构数据,归纳总结特大城市交通出行方式结构演变特征与趋势,阐述了机动化快速发展、公共交通成绩斐然但仍存在竞争力不足的问题等特征,最后根据广州市目前研究的成功经验,为优化出行方式结构,提出大力支持公交优先和严格交通需求管理两大策略,希望给国内相关城市提供借鉴。 【关键词】出行方式结构;演变特征;公交都市;需求管理 1. 引言 交通出行方式结构,是指城市居民日常出行采用各种交通工具的人数比例,这种比例关系反映了不同交通方式在城市交通系统中的功能与地位,标志着城市交通系统中一定交通需求在一定的供给平衡下的本质特征,与城市用地空间布局、产业经济、交通设施水平、政策体制等密切相关。交通出行方式结构是表征城市交通发展水平和特点的一个重要内容,常作为城市交通系统的发展目标,直接影响着有限的交通资源的配置,是决定城市交通系统效率高低的关键因素,对城市交通规划、建设、运营和管理具有重要的指导作用。 目前,国内对于合理的交通出行方式结构已经达成共识,即“通过提高运输能力、提升服务水平、增强公共交通竞争力和吸引力,构建以公共交通为主的城市机动化出行系统,同时改善步行、自行车出行条件”,“大城市要基本实现中心城区公共交通站点500米全覆盖,公共交通占机动化出行比例达到60%左右”[1]。然而,很多城市实际的情况是:个体交通盲目增长;在轨道交通大规模建设、公交补贴大规模投入的背景下,公交出行分担率并未快速提高,甚至有所下降;步行和自行车空间被大量占用……这说明,落实公共交通优先战略,优化交通出行方式结构,构筑优质公共交通体系,将“公交都市”的美好愿景和理念落到实处,仍然任重道远。 随着城市空间的拓展、人口的集聚、机动化的快速发展,城市交通需求特征、发展路径和价值取向等发生变化,导致城市交通出行方式结构发生根本性的变化,本文以广州市为例,归纳总结其交通出行方式结构演变特征与趋势,提出公交都市建设的管理对策和建议,希望能给国内相关城市提供参考和借鉴。

《典型结构的欣赏》教学设计

《典型结构的欣赏》教学设计 广东番禺中学湛振弟 一、教学对象分析: 高中学生已有一定的生活经验,对艺术作品欣赏有比较好的基础,在语文、历史、美术课中也已学习了部分有关典型结构方面的知识,对结构的欣赏有一定的知识准备。但这些知识大多数都是零散。因此可以组织学生通过讨论、探究、师生互动、观看视频等环节,进行积极思考,形成欣赏角度,加深对结构欣赏的理解。 二、教学内容分析 广东科技出版社出版的《技术与设计2》,将《典型结构的欣赏》放在第一单元第四节。编者对本单元总的设计思路是通过对结构认识、分析结构强度和稳定性,以及经历简单结构的设计的全过程,让学生对结构基本知识和解决简单结构设计有了一定的了解后,再引导学生初步学会欣赏和评价典型的、有特色的结构设计,帮助学生更好地观察我们周围的客观世界,拓宽思维和想象空间。结构的欣赏和评价可多角度进行,我们选择两个较重要、较有代表型的两个方面引导学生加以学习。 1、教学重点:引导学生分别从技术、文化两个角度对典型结构进行赏析。让学生认识到在自己设计作品时、注入丰富文化的重要性。 2、教学难点:学生对技术、文化的涵义体会。 3、课时安排:1课时 三、教学目标 1、知识与技能目标: 学会从技术和文化的角度对典型结构进行赏析。 2、过程与方法目标: 提高对典型结构作品的欣赏和评价能力。 3、情感态度与价值观目标: 通过典型结构的欣赏,提高自身的技术素养,拓展对结构设计文化价值的理解和评价,增强学生的技术意识和对中华民族的自豪感。 四、教学策略 从自然界中的常见结构导入新课,通过展示各种结构的图片来激发学生学习的兴趣。通过案例引导学生如何进行结构欣赏,以中国古代典型建筑为例,并从技术和文化两个角度去欣赏典型结构,从而加深对祖国文化的认识。借助图片和视频,用多媒体投影的方式呈现给学生,使得本来抽象的内容具体化,这样学生

截面变化时结构层间位移变化规律

梁柱截面尺寸改变对层间位移的影响 本文中的结构参数均取自《结构框架计算--上》 柱子400*400时改变梁截面尺寸层间位移角的数值变化 梁截面尺寸 梁截面面积 层间位移角 一层 二层 三层 250*500 125000 0.00373134 0.003546099 0.001957 275*550 151250 0.00344827 0.003021148 0.001667 300*600 180000 0.00326797 0.002688172 0.00149 325*650 211250 0.00315457 0.002487562 0.001383 350*700 245000 0.00309597 0.002369668 0.001323 375*750 281250 0.00307692 0.002309469 0.00129 400*800 320000 0.00309597 0.00228833 0.001282 柱子截面尺寸为400*400时: 1、梁截面尺寸从250*500调至400*800的情况下1层,2层的层间位移均不满足规范要求(图中横线所示,大小为1/550=0.00182),3层层间位移在梁截面大于275*550时小于1/550,满足规范要求。 2、通过改变梁截面尺寸发现,随着梁截面刚度增加,二层层间位移减小最为明显。 3、当梁截面尺寸增加至350*700时,如果继续再增加梁的截面,对层间位移的影响不大,此时如仍不满足要求,应增加柱的截面。 4、梁截面尺寸250*500时,1、2层的层间位移基本相同。 100000 150000 200000 250000 300000350000 0.0010 0.0015 0.0020 0.0025 0.0030 0.0035 0.0040 三 二 层间位移角 梁截面面积(mm 2 ) 一

经典结构的欣赏作业

识顾 2.结构的两个重要性质是什么? 新课导入情 景 导 入 9 分 钟 1、播放视频 ①赵州桥 ②侗族的风雨桥 2、提示:在观看时注意 ①两桥的结构特点 ②两桥的受力分析 ③两桥的文化寓意和民族特色 根椐教师的提 示,带着问题进 行思考、观看并 作好记录。 通过观看经 典设计,加 深对结构的 理解,同时 感受中华民 族建筑文化 的高深。 结构欣赏 的角度1、技术角度。2、文化角度合作、 探究、 能力 展现 15 分 钟 1、组织学生分组讨论、 交流。选派代表汇报结果。 2、提出问题 ①两桥的结构各有什么特点 ②对两桥进行受力分析 ③两桥具有什么价值和民族特 色? 学生通过观看视 频讨论、回答: 1、赵州桥 结构:拱肩加拱 的敞肩结构。 受力分析:压力 —拱圈—拱角— 基础 价值:历史价值; 艺术价值;科学 价值。 2、侗族风雨桥 结构:集桥、廊、 亭一体。受力特 点:木板下面受 拉力。 民族特色:公益 性、团结性。 通过两桥的 结构特点, 受力分析, 理解两桥文 化价值、民 族特色和设 计的文化内 涵。 教师 归纳 讲授 新课 10 分 钟 1、归纳学生的汇报结果。 2、利用课件投影进行结构欣赏时 可从技术和文化两个角度进行。 技术角度:使用功能、稳固耐用、 设计创意和表现力,材料的合理 使用、工艺制造的精湛程度等。 文化角度:文化寓意、美学原则、 反映的时代、民族、习俗方面的 特征、结构的个性的个性特征等。 结合已有的知 识、生活经验, 观看的视频、理 解欣赏结构可从 技术和文化角度 进行。 学生欣赏的 角度可能是 单一,片面 的,通过教 师的归纳、 举例、形成 评价,欣赏 的角度。

高中地理 第四节地球的结构 一、课程标准 说出地球的圈层结构,概括各圈层的 ...

第四节地球的结构 一、课程标准 ●说出地球的圈层结构,概括各圈层的主要特点。 (1)标准解读 本条“标准”有显性和隐性两方面的要求。显性要求是从宏观上了解地球的结构及特点。地球呈现出圈层结构,可以划分出内部圈层和外部圈层。内部圈层包括地壳、地幔和地核,外部圈层包括大气圈、水圈和生物圈。岩石圈是介于内部圈层和外部圈层之间的一个圈层,包括地壳和上地幔顶部,即软流层之上的固体岩石部分。 本条“标准”的隐性要求是了解自然环境的组成,这也是根本要求。本模块的主题是“自然环境及其对人类活动的影响”,在学习了有关“宇宙中的地球”之后,面临的一个基本问题就是“什么是自然环境”。“标准”以“宇宙环境—地球—自然环境”的认识思路,设计了在宏观了解地球圈层结构的基础上认识自然环境的组成,即在空间范围上把自然环境放在地球圈层结构中认识。 自然环境可以从宏观和微观两个层面上理解。从宏观层面上,根据现代自然地理学的研究,自然环境就是指地球表层系统,它是由岩石圈、大气圈、水圈、生物圈四大圈层交叉而成的。人类属生物圈的一部分。也有人为强调人类的重要性和特殊性,单分出一个“智慧圈”,这样就共有五大圈层。 从微观层面上讲(如落实到一定的地域),自然环境是由岩石、地貌、土壤、气候、水文、生物等要素组成的。 从人地关系角度出发,并且本条“标准”的行为动词为“说出”(要求较低),对于各圈层不要求展开深入了解,而应抓其主要特点及与人类活动关系密切的内容。 在自然环境的基础上,人类通过长期活动创造了人文环境(也有称社会环境),自然环境和人文环境共同组成地理环境。可见,地理环境的空间范围与自然环境是一致的。(2)教学重点: 地球各圈层的主要特点 (3)教学目标: 能说出地球的圈层结构,分析概括出地球各部圈层的主要特点。 能借助地震波传播速度和距离地表深度的关系图,说出划分地球内部三个圈层的主依据和主要界面,并分析说明界面附近地震波传播速度的变化特征。 学会绘制简单的地球圈层示意图。 通过分析地球的圈层结构特征,科学地认识地理环境的组成,树立辩证唯物主义思想观念。 (4)教学方法 比较分析法、读图分析法 二、知识结构 三、教学过程 【引入新课】前面几节课我们学习了地球所在的宇宙环境和地球的运动特征,接下来我们将学习地球的圈层结构和物质组成,熟悉我们人类生成和发展的地理环境。这节课我们先一

隶书书写口诀及笔画和结构变化规律

隶书书写口诀及笔画和结构变化规律 隶书之名源于东汉。卫桓《四体书势》中说:“隶书者篆之捷也”。由于汉代社会文字使用量增多。战事纷沓。士族参政。百家争鸣。文学兴盛。文化下移。民事商事等各种因素。使篆文繁缛的书写方式无法负担。于是书写便捷简约的隶书诞生也就势在必然了。 隶书对篆书的改革包括笔画和结构两个方面。隶化的方法有变圆为方。变曲为直。调正笔画断连。省减笔画结构等等。其中以横向取势和保留毛笔书写自然状态两面点最为重要。横向取势能左右发笔,上下运动受到制约。最终形成左掠右挑的八分笔法。而毛笔的柔软性以使汉字笔画产生了粗细方圆。藏露等各种变化。还有字距宽。行距窄也是其章法上的一大特点。 汉隶表现在帛画。漆器。画像。铀镜中精美绝伦。而在碑刻中更显其宽博的气势和独特的韵味。汉隶主要有两大存在形式:石刻与简牍。汉隶之后的隶书几不足言说。魏晋南北朝隶书大多杂以楷书笔法;唐朝隶书不乏徐浩等书家。但失之肥弱。宋元明三朝的隶书也难振汉隶雄风。直至清朝。汉隶才得以复苏。初有郑板桥。继有金农。邓石如。后有何绍基等。均不落伍。别有建树。 一.隶书口诀的分析 中国书法经过数千年的不断创新和发展,先后经历了篆、隶、草、楷、行书的演变。篆书种类众多,主要包括甲骨文、大篆和小篆三种。甲骨文是商代刻在龟甲或兽骨上的卜辞以及占卜有关的记载文字,是我国现有的最古老的书法艺术遗产,至今已有三千多年历史。大篆有两种:一种叫钟鼎文,又称金文,是商、周两代铸或刻在青铜器上的铭文,用笔于环转之中略带方势,结体严整而疏朗,字型参差不一,但却分布天然,显得气度宏伟。另一种叫石鼓文,是刻在10个鼓状石墩上记载田猎等事情的韵文,其体态更趋严谨,显得雄强浑厚,朴茂自然,端庄凝重而又生动活泼。公元前221年秦始皇统一中国以后,进行“书同文”的改革,把各国所使用的文字收集起来,存其所用,去其各异,加以综合整理,定为全国统一使用的规范文字,称为小篆,亦称秦篆。到了秦代,由于小篆书写太慢,也太吃力,不能适应当时紧急的军事文书和浩繁的监狱文字的需要,官吏们便将书体进一步整理加工,遂成为一种新型的书体,并且应用在公文上,并受到了秦始皇的高度赞赏。因为当时办公文的小官叫“徒隶”,人们就将这种书体取名为隶书。 在漫长的书法史中,出现了很多著名的大书家,而有很多书写得很好的碑刻、墨迹,却是出自无法考查的民间书法艺术家。于是,在民间就流传着这样一首“隶书口诀”:方劲古拙,如龟如鳖。蚕头雁尾,笔必三折。雁不双飞,蚕无二色。点画俯仰,左挑右磔。重浊轻清,斩钉截铁。这首隶书口诀,概括了隶书的主要特点及写法要求,是人们长期实践的总结。解剖这首口诀,对我们认识隶书的面貌、写法会有诸多帮助。 “方劲古拙,如龟如鳖”。隶书是从篆书演变而来的,使汉字从原来的单一的笔画发展成为多变的笔画,把篆书圆转笔画变为了方折,所以有篆圆隶方的说法,而隶书是

国家和其国家的人之间变化规律结构

国家和其国家的人之间变化规律结构: 1.+-ese 比如:China-Chinese Japan-Japonese Portugal-Portuguese 2.+-ish 一般国家名后是-land的例:England-English Finland-Finnish Sweden-Swedish Spain-Spanish 3.+-n 一般国家以n结尾例:Russia-Russian Korea-Korean 4.+-ian 一般是国家名以y结尾例:Italy-Italian 还有很多没规律的,如:Germany(德国)-German(德语,德国人) 国籍总称(谓语用复数)单数复数 中国人the Chinese a Chinese Chinese 日本人the Japanese a Japanese Japanese 美国人the Americans an American Americans 瑞士人the Swiss a Swiss Swiss 俄国人the Russians a Russian Russians 意大利人the Italians an Italian Italians 希腊人the Greek a Greek Greeks 法国人the French a Frenchman Frenchmen 澳大利亚人the Australians an Australian Australians 德国人the Germans a Germans Germans 英国人the English an Englishman Englishmen 印度人the Indians an Indian Indians 加拿大人the Canadians a Canadian Canadians 瑞典人the Swedish a Swede Swedes

隶书书写口诀及笔画和结构变化规律84

隶书书写口诀及笔画和结构变化规律84 隶书书写口诀及笔画和结构变化规律;隶书之名源于东汉;隶书对篆书的改革包括笔画和结构两个方面;汉隶表现在帛画;一.隶书口诀的分析;中国书法经过数千年的不断创新和发展,先后经历了篆;在漫长的书法史中,出现了很多著名的大书家,而有很;“蚕头雁尾,笔必三折”;“雁不双飞,蚕无二色”;“点画俯仰,左挑右磔”;“重浊轻清,斩钉截铁”;【隶书口诀】:;方劲古拙,如龟如鳖;隶书书写口诀及笔画和结构变隶书之名源于东汉。卫桓《四体书势》中说:“隶书者篆之捷也”。由于汉代社会文字使用量增多。战事纷沓。士族参政。百家争鸣。文学兴盛。文化下移。民事商事等各种因素。使篆文繁缛的书写方式无法负担。于是书写便捷简约的隶书诞生也就势在必然了。 隶书对篆书的改革包括笔画和结构两个方面。隶化的方法有变圆为方。变曲为直。调正笔画断连。省减笔画结构等等。其中以横向取势和保留毛笔书写自然状态两面点最为重要。横向取势能左右发笔,上下运动受到制约。最终形成左掠右挑的八分笔法。而毛笔的柔软性以使汉字笔画产生了粗细方圆。藏露等各种变化。还有字距宽。行距窄也是其章法上的一大特点。

汉隶表现在帛画。漆器。画像。铀镜中精美绝伦。而在碑刻中更显其宽博的气势和独特的韵味。汉隶主要有两大存在形式:石刻与简牍。汉隶之后的隶书几不足言说。魏晋南北朝隶书大多杂以楷书笔法;唐朝隶书不乏徐浩等书家。但失之肥弱。宋元明三朝的隶书也难振汉隶雄风。直至清朝。汉隶才得以复苏。初有郑板桥。继有金农。邓石如。后有何绍基等。均不落伍。别有建树。 一.隶书口诀的分析 中国书法经过数千年的不断创新和发展,先后经历了篆、隶、草、楷、行书的演变。篆书种类众多,主要包括甲骨文、大篆和小篆三种。甲骨文是商代刻在龟甲或兽骨上的卜辞以及占卜有关的记载文字,是我国现有的最古老的书法艺术遗产,至今已有三千多年历史。大篆有两种:一种叫钟鼎文,又称金文,是商、周两代铸或刻在青铜器上的铭文,用笔于环转之中略带方势,结体严整而疏朗,字型参差不一,但却分布天然,显得气度宏伟。另一种叫石鼓文,是刻在10个鼓状石墩上记载田猎等事情的韵文,其体态更趋严谨,显得雄强浑厚,朴茂自然,端庄凝重而又生动活泼。公元前221年秦始皇统一中国以后,进行“书同文”的改革,把各国所使用的文字收集起来,存其所用,去其各异,加以综合整理,定为全国统一使用的规范文字,称为小篆,亦称秦篆。到了秦代,由于小篆书写太慢,也太吃力,不能适应当时紧急的

桥梁的结构形式

桥梁的结构形式 按主要承重结构体系分有梁式桥、拱桥、悬索桥、刚架桥、斜张桥和组合体系桥等(图4),前三种是桥梁的基本体系。 按桥梁上部结构的建筑材料分有木桥、石桥、混凝土桥、钢筋混凝土桥、预应力混凝土桥(有时三者统称混凝土桥)、钢桥和结合梁桥等。木桥易腐蚀多用于临时性桥梁。石料和混凝土抗压强度高而抗拉强度低,主要用于拱桥。钢筋混凝土桥为耐压的混凝土和抗拉、抗压性能均好的钢筋结合而成的桥,主要用于跨度不大的梁式桥和拱桥。预应力混凝土桥是采用高强度钢筋(丝)和高标号混凝土建成,可达到比钢筋混凝土大得多的跨度,可采用的结构体系也比钢筋混凝土桥广泛得多。钢桥用结构钢制造,现常用于实腹梁桥及大跨度的桁架梁桥、拱桥、斜张桥和悬索桥。其主要优点是施工速度较快,跨越能力大;缺点是用钢量较多,维修费大。结合梁桥也称组合梁桥,是由两种不同建筑材料结合而成的桥,通常指用钢梁和钢筋混凝土桥面板结合而成的桥,可以节省钢材。 此外,还有用轻质混凝土、铝合金、玻璃钢等建筑材料建造的桥梁。 按用途分有公路桥、铁路桥、公铁两用桥、城市桥。公路桥的活载一般小于铁路桥,但活载的作用点(车轮)在桥的横向是变化的,桥面较宽,桥梁的容许挠度也大。铁路桥活载沿轨道运行,在桥上横向位置不变,桥面系易于布置,但桥面通常较窄,在大跨度铁路桥的设计中,由于横向稳定、刚度和风振等原因而需加宽桥梁;其活载大,容许挠度小,因此在选择结构体系上不如公路桥有较多的自由。在同一桥位上供公路和铁路使用的桥梁称公铁两用桥。公路、铁路一般分别布置在上、下两个平面上;也可布置在同一平面上,将公路设置在铁路两侧,但运营性能较差。城市桥的构造接近公路桥,但车行道和人行道较宽,桥梁高度要低,以减少桥头引道长度和填土数量;在通行混合交通时,桥梁纵坡不宜大于2%;设计中应考虑公用事业管线(电信、照明、自来水、暖气和雨水管等)的过桥设置,不得妨碍桥梁的维修和养护,但高压输电线路、煤气管、输油管与污水管等不允许在桥上敷设。城市桥应视为重要的艺术建筑之一,应注意桥梁本身的造型要和周围的景观协调,对桥头堡、栏杆、灯柱的艺术要求也高。城市桥上游人乐于驻足,以选用不影响眺览风景的上承式桥梁为最好。 此外,尚有人行桥、飞机场桥、运河桥、给水桥(渡桥)和供油、供气、供煤粉的管道桥等。 按跨越障碍分有跨河桥、跨谷桥、跨线桥和高架线路桥等。跨河桥的长度和高度,应满足泄洪和通航的要求,在主河槽部分的桥梁称为正桥,跨度较大;其余部分称为引桥,其跨度一般由经济条件确定,宜优先选用标准设计(见桥梁标准设计)。跨谷桥的长度和高度由地形决定。跨线桥为线路(公路、铁路等)立体交叉时,一条线路跨越另一条线路的桥梁,也称立交桥;如在地下穿过既有线路的称为地道桥。高架线路桥是修建于地面或道路上空,供车辆行驶的旱桥,是一种用桥梁结构代替路堤的高架线路,可以避免线路平面交叉,提高交通运输能力。

经典结构的欣赏

经典结构的欣赏 一、基本说明 1、教学设计人员基本信息 姓名:袁飞向 、教学内容2 :属模块教学内容所1)2 计术与设技:年级2)高一年级:单位用教材出版3)所社出版广东科技节:所属的章)4 设计结构与计、教学设二标:教学目1、知识目标: 1. 通过对典型结构的欣赏,学会观察结构的实用性和美。 能力目标:2. 能从技术和文化的角度欣赏,并评价典型结构设计的案例。 情感态度价值观:3.拓展学生对设计文化特性的理解和评提高自身的技术素养,通过典型结构的欣赏, 价,增强学生对中华民族的自豪感。:分析2、内容”的内容。通过对赵州桥、故2《经典结构的欣赏》是通用技术必修模块“技术与设计拓展宫、圣彼得大教堂的欣赏,引导学生赏析具有典型人文意义的结构,开阔学生的视野,学生对结构设计的文化特性的理解和评价,在以后的设计中注入更丰富的文化内涵。析:、学情分3对对艺术的欣赏具有较好的基础,加上前三节的学习,高中学生已有一定的生活经验,结构的欣赏有一定的知识准备。但大多数都是零散、片面的。学生通过讨论、探究、师生互动、观看视频、作品的赏析等环节,进行积极思考,形成欣赏角度,加深对结构的理解,丰富设计的内涵。:策略教4、学引导学生讨分析经典案例,播放补充案例的视频,在本节的教学中,借助多媒体教学,论、自主探究、自动构建知识,实现学生能力拓展,开阔学生视野,达到知识迁移目的。总——归纳、讲授新课合作探究、能力展现情境导入————复习回顾体教学流程为:“——”。总结能力拓展——开阔视野—— 述描程过学教、三. 图意设计生活动教学环节教师活动学及时间前面我们学习了有关结构的知识,从学生回忆、再现复习回顾基础知识再现 了解结构到探究结构,还进行了结构的简单设计。这一节是“结构与设计”的最后一个内容,我们将学习如何欣赏结构。 一、鉴赏的角度新课 情景导入学生观看图片回答展示赵州桥图片提问:你如何来看待赵州桥?问题教师总结 播放视频:赵州桥学生观看视频提示:在观看时注①桥的结构特 ②桥的受力分 ③桥的文化寓意和民族特带着问题进行思考根椐教师的提示观看并作好记录 讨论、回教师归纳讲授新 知识引、归纳学生的汇报结果 技术角度 功 它是一座单拱桥,桥洞不是普通圆形,而像一张弓,桥面平坦宽阔,兼顾了水陆交通,方成坦了车马通行 结构设

经典结构的欣赏说课稿

《经典结构的欣赏》说课稿 《经典结构的欣赏》说课稿 海南中学东坡学校王俊海 一、说教材 1、本课的地位和作用 《经典结构的欣赏》是江苏版通用技术必修模块“技术与设计2”第一单元第四节的内容。编者对本单元总的设计思路是“认识结 构”→“探析结构”→“设计结构”→“欣赏结构”。在此之前,学生已经学习了有关结构的知识,从了解结构到探究结构,还对桥梁进行了结构设计并用模型的方式展现出来,而这样的设计作品毕竟只是基于技术角度考虑进行设计的作品,是有必要使其注入更丰富的文化内涵的作品。正是出于以上的目标,我对教材的内容进行了一定的整合和处理,以“中西方经典建筑结构赏析”及“现代建筑结构赏析”两个课题作为载体使学生更好地学会欣赏经典结构,更加顺畅地激发学生创作的欲望为后面的设计打下良好基础。真正实现了设计源于生活服务生活的教学理念。 2、教学目标 研读课标,我们就知道本节课的主要目标是让学生经历经典结构的欣赏过程,不仅能分别从技术和文化的角度欣赏并评价典型结构设计的案例,同时使他们在自己的设计作品中注入更丰富的文化内涵。依据课标以及本校高二学生的特点,我认为本节课的教学目标有:(1)知识与技能目标:通过对中西经典结构的赏析能从技术和文化的角度欣赏并评价典型结构设计作品;能在自己的设计作品中注入更丰富的文化内涵。 (2)过程与方法目标:经历不同地域、民族、文化等典型建筑结构的欣赏,学会对比、类比、归纳、优化等思维方法。 (3)情感态度与价值观目标:通过欣赏不同风格的建筑设计作品,感受结构的丰富多彩及其蕴涵其中的美感;通过对我校校门的赏

析及再次设计,培养学生热爱自己的学校参与学校建设的美好情怀。 3、教学重点和难点 依据课标以及针对我校高二学生特点对教材做的一些整合和处理,我认为本节课的重点是:引导学生分别从文化和技术两个角度对经典建筑结构进行赏析。 本节课的难点是:引导学生从赏析不同风格的结构中获得创造灵感,并在自己的设计作品中注入更丰富的文化内涵。 二、说学情 我校高二有六个班四个理科班两个文科班,理科班学生比文科班学生对本门课的学习兴趣高些,其中文、理科班中又分重点和非重点班,重点班大部分学生基础较好,思维较敏捷,非重点班这样的人较少。 同时,学生在语文、历史、美术课中已学习了有关经典结构方面的知识,对艺术作品欣赏有比较好的基础,对故宫、飞檐等典型结构有了一定的了解,但多数学生分析结构在技术上的突破还有一定的困难。 三、说教法和学法 通用技术是一门立足实践的课程,所以我的教学设计的基本思路是“从生活中来”最后“回归到生活去”。 为了突破重点解决难点以及我校学生特点,我的基本教学策略和教学方法有: 1、从学生刚刚设计出来的作品入手,指出它们的美中不足,以此激发他们的学习兴趣和创作欲望;(情境导入法) 2、在赏析经典结构的过程中,我收集了很多结构作品,包括古典的、现代的甚至未成形的结构设计作品的图片和视频,用多媒体投影的方式呈现给学生,使得本来抽象的内容具体化,这样学生学起来才会轻松有趣;(视觉刺激法) 3、为了使学生在欣赏优秀结构作品图片的时候能更加投入,我