勾股定理(第一课时)教案

17.1.1勾股定理(第一课时)教案

一、教学内容:

本节课的上课内容是人教版数学八年级下册第十七章第一节勾股定理(第一课时)

二、教学目标:

知识与能力:掌握勾股定理,并能运用勾股定理解决一些简单实际问题.

过程与方法:经历探索及验证勾股定理的过程,了解利用拼图验证勾股定理的方法,发展学生的合情推理意识、主动探究的习惯,感受“数形结合”的数学思想及“从特殊到一般”的认知规律.

情感态度与价值观:通过介绍中国古代对勾股定理方面的成就,激发学生爱国热情,培养他们的民族自豪感和钻研精神。体验数学的美感,从而了解数学,喜欢数学.

三、重点与难点:

教学重点:勾股定理及其简单应用。

教学难点:勾股定理的验证。

四、教学过程:

1.情境引入

相传2500年前,古希腊著名数学家毕达哥拉斯在朋友家做客时,发现朋友家的地砖铺成的地面上反映了直角三角形三边的某种数量

关系……

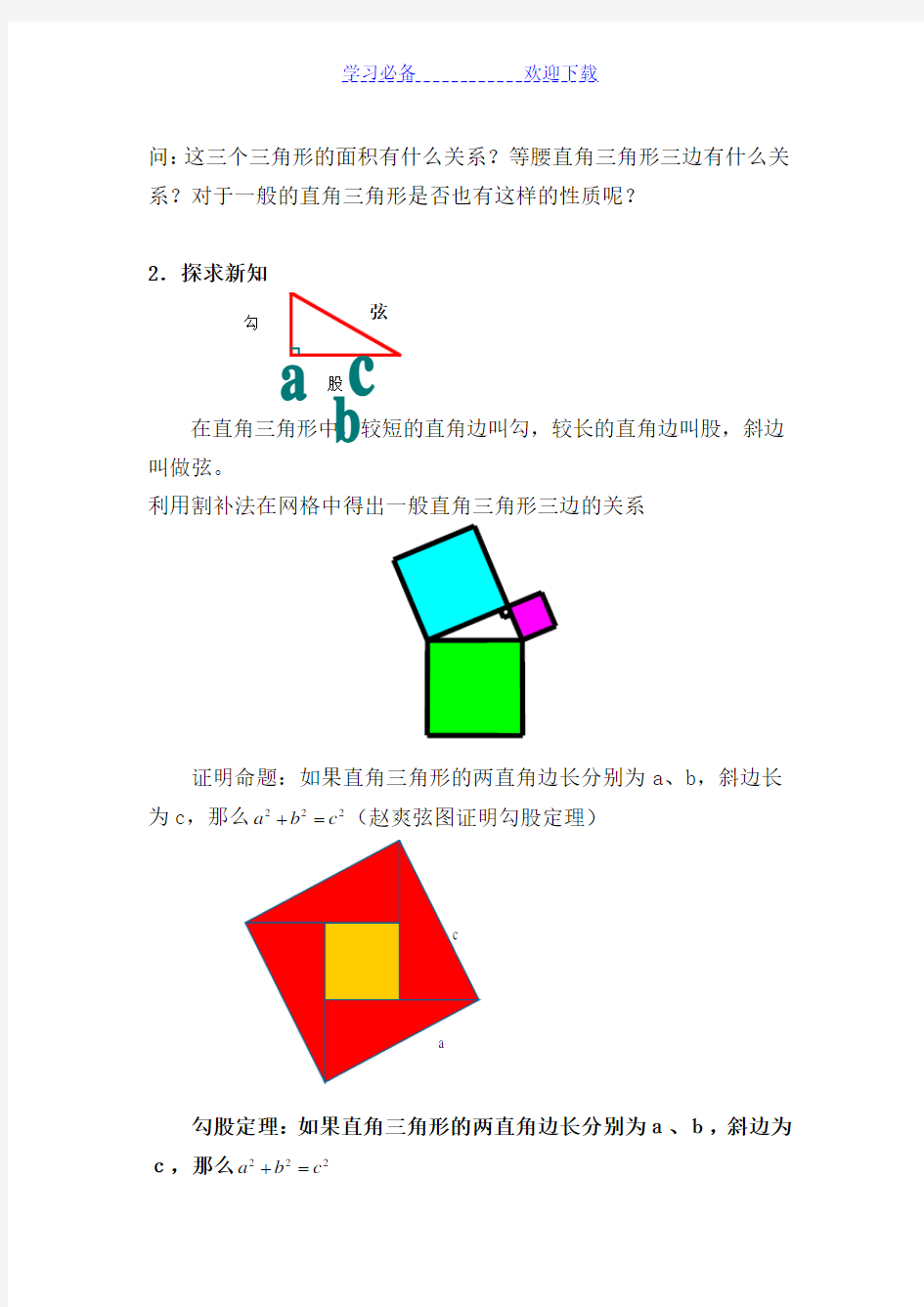

问:这三个三角形的面积有什么关系?等腰直角三角形三边有什么关系?对于一般的直角三角形是否也有这样的性质呢?

2.探求新知

在直角三角形中,较短的直角边叫勾,较长的直角边叫股,斜边叫做弦。

利用割补法在网格中得出一般直角三角形三边的关系

证明命题:如果直角三角形的两直角边长分别为a 、b ,斜边长为c ,那么222c b a =+(赵爽弦图证明勾股定理)

勾股定理:如果直角三角形的两直角边长分别为a、b,斜边为c,那么222c b a =+

b

即:直角三角形两条直角边的平方和等于斜边的平方

我国是最早了解勾股定理的国家之一。早在三千多年前,周朝数学家商高就提出,将一根直尺折成一个直角,如果勾等于三,股等于四,那么弦就等于五,即“勾三、股四、弦五”,它被记载于我国古代著名的数学著作《周髀算经》中,以后人们就简单地把这个事实说成“勾三股四弦五”,所以在我国人们就把这个定理叫作 “商高定理”。

“勾股定理”在国外,尤其在西方被称为“毕达哥拉斯定理”或“百牛定理”.相传这个定理是公元前500多年时古希腊数学家毕达

3.例题讲解,巩固练习

1.在Rt △ABC 中, ∠B=90°下列选项中正确的是( )

2

2222222222AB AC AB D AC AB BC C BC AB AC B BC AC AB A +=

+=+=+=、、、、

练习2.求下列图中表示边的未知数x 、y 的值.

例、设直角三角形的两条直角边长分别为a 和b ,斜边长为c 。 已知:c=10,b=9,求a.

练习3、如图的正方形网格中,每个小正方形的边长都为1,求AB 的长。

x

2

2b c a -=解:2

2910-=a 81

100-=a 19

=a 13

943222=+=+=AB AB AB 解:

练习4.在Rt △ABC 中,∠C=90°. (1) 已知:a=6,b=8,求c ; (2) 已知: a:b=3:4, c=15,求a 、b. 解:(1)在Rt △ABC 中

4.课堂小结 1.勾股定理 2.如何验证勾股定理

3.利用勾股定理求直角三角形的边长

5.布置作业

习题17.1 的1、2、3、4

五、教学反思:

c =2

28

6+=c c=10

(2)设a 为3x ,b 为4x 。

2

2

2

c

b a =+2

2215)4()3(=+x x 225

252=x 9

2=x x=3,3x=a=9,4x=b=12

勾股定理微格教学教案

微格教学教案 18.1 勾股定理训练的技能:_导入技能、提问技能 指导教师:______________ 主讲:____________________ 教学目标:1.初步理解勾股定理的概念,并能用勾股定理解决简单的问题。 2.经历“观察—猜想—归纳—验证”的数学发现过程,发展合情合理的推理能力,体会“数形结合”和“特殊到一般”的思想方法。 3.引导学生发现并提出问题的主动性,培养学生独立思考和创造性解决问题的思维,在探索问题的过程中,培养学生的合作交流意识和探索精神。 时间授课行为应掌握的技 能要素学生行为(预想回 答等) 00分02分03分 08分1.提问:首先我们一起来看一个图形,假设 这是一个草坪,一个人要从A点到达C点, 他该如何走呢? 2.我们知道两边之和大于第三边,那么能节 省多少路程呢?今天我们来一起解决这个问 题。 3.古希腊的数学家毕达哥拉斯在朋友家做客 的时候,偶然间发现朋友家的地砖上竟然 反映着直角三角形三边的某种对应关系, 下面我们也来看看彩色部分的图案,你能 从中发现什么呢? 4.把问题2的每题答案倒过来写:(板书) 222() a b a b -=-; 22()() a b a b a b -=+-; ()() mp mq np nq m n p q +++=++; 22 44(2) x x x -+=-. 并提问: 观察上述等式左右两边整式的特征,试叙 述什么叫做因式分解;并指出因式分解与 整式乘法的关系.板书: 因式分解←———→整式乘法 互逆 例如:22()() a b a b a b -=+-(因式分解) 22 ()() a b a b a b +-=-(整式乘法) 指出:因式分解与整式乘法具有互逆关系, 是一对矛盾,应该根据数学问题的不同目 的,对是用整式乘法变形还是因式分解变 形做出合理的选择. 5.根据因式分解的意义,判断下列代数式变 提出新知的 铺垫问题. 提出与新知 关系密切的 问题. 设计学习新 知的前期问 题.形成期 待、启发观 察. 培养学生观 察、分析、抽 象与概括及 语言表达能 力;培养学生 矛盾的的对 立统一观点. 口答正确答案. 得出正确答案. 教师启发,观察上 一个问题的答案, 通过独立思考或生 生交流,获得解决 问题的方法. 教师启发,通过独 立思考或生生交 流,经过几个学生 的回答,逐步完善 答案.

人教版-数学-八年级下册-18.1 勾股定理 第一课时 教案

第十八章勾股定理 18.1 勾股定理(一) 一、教学目标 1.了解勾股定理的发现过程,掌握勾股定理的内容,会用面积法证明勾股定理。 2.培养在实际生活中发现问题总结规律的意识和能力。 3.介绍我国古代在勾股定理研究方面所取得的成就,激发学生的爱国热情,促其勤奋学习。 二、重点、难点 1.重点:勾股定理的内容及证明。 2.难点:勾股定理的证明。 3.难点的突破方法:几何学的产生,源于人们对土地面积的测量需要。在古埃及,尼罗河每年要泛滥一次;洪水给两岸的田地带来了肥沃的淤积泥土,但也抹掉了田地之间的界限标志。水退了,人们要重新画出田地的界线,就必须再次丈量、计算田地的面积。几何学从一开始就与面积结下了不解之缘,面积很早就成为人们认识几何图形性质与争鸣几何定理的工具。本节课采用拼图的方法,使学生利用面积相等对勾股定理进行证明。其中的依据是图形经过割补拼接后,只要没有重叠,没有空隙,面积不会改变。 三、例题的意图分析 例1(补充)通过对定理的证明,让学生确信定理的正确性;通过拼图,发散学生的思维,锻炼学生的动手实践能力;这个古老的精彩的证法,出自我国古代无名数学家之手。激发学生的民族自豪感,和爱国情怀。 例2使学生明确,图形经过割补拼接后,只要没有重叠,没有空隙,面积不会改变。进一步让学生确信勾股定理的正确性。 四、课堂引入 目前世界上许多科学家正在试图寻找其他星球的“人”,为此向宇宙发出了许多信号,如地球上人类的语言、音乐、各种图形等。我国数学家华罗庚曾建议,发射一种反映勾股定理的图形,如果宇宙人是“文明人”,那么他们一定会识别这种语言的。这个事实可以说明勾股定理的重大意义。尤其是在两千年前,是非常了不起的成就。 让学生画一个直角边为3cm和4cm的直角△ABC,用刻度尺量出AB的长。

人教版八年级下册第17章勾股定理考点和答案

勾股定理考点及答案 1701 勾股定理 一.选择题(共4 小题) 〖案例分析〗如图,在Rt△ABC 中,∠BAC=90°.ED 是BC 的垂直平分线,BD 平分∠ABC,AD=〖课后巩固〗则CD 的长为() A.6 B.5 C.4 D.3 〖课堂练习〗如图,在△ABC 中,∠ACB=90°,CD⊥AB 于D,若AC=2,BC=,则CD 为() A.B.2 C.D.3 〖课后巩固〗如图,在Rt△ABC 中,∠ACB=90°,AE 为△ABC 的角平分线,且ED⊥AB,若AC=6,BC=8,则BD 的长() A.2 B.3 C.4 D.5 〖考前再练〗在Rt△ABC 中,∠B=90°,AB=5,BC=4,则AC 的长是()A.3 B.4 C.3 或D.

一.解答题(共 4 小题) 1702 勾股定理的证明 〖案例分析〗如图,将直角三角形分割成一个正方形和两对全等的直角三角形,直角三角形ABC 中,∠ACB =90°,BC =a ,AC =b ,AB =c ,正方形 IECF 中,IE =EC =CF =FI = x (1) 小明发明了求正方形边长的方法: 由题意可得 BD =BE =a ﹣x ,AD =AF =b ﹣x 因为 AB =BD +AD ,所以 a ﹣x +b ﹣x =c ,解得 x = (2) 小亮也发现了另一种求正方形边长的方法: 利用 S △ABC =S △AIB +S △AIC +S △BIC 可以得到 x 与 a 、b 、c 的关系,请根据小亮的思路完成他的求解过程: (3) 请结合小明和小亮得到的结论验证勾股定理. 〖课堂练习〗阅读理解: 【问题情境】 教材中小明用 4 张全等的直角三角形纸片拼成图 1,利用此图,可以验证勾股定理吗? 【探索新知】 从面积的角度思考,不难发现: 大正方形的面积=小正方形的面积+4 个直角三角形的面积 从而得数学等式: ;(用含字母 a 、b 、c 的式子表示) 化简证得勾股定理:a 2+b 2=c 2 【初步运用】 (1) 如图 1,若 b =2a ,则小正方形面积:大正方形面积= ;

公开课勾股定理教学设计

公开课教学《勾股定理》教学设计 颍州区马寨乡中心学校刘洪贺 一、教学目标 1、知识与技能 (1)、了解勾股定理的历史背景,体会勾股定理的探索过程。 (2)、掌握直角三角形中的三边关系和三角之间的关系。 (3)、应用勾股定理解决简单问题。 2、过程与方法 (1)、在勾股定理的探索过程中,体会数形结合的思想。 (2)、通过探究勾股定理(正方形方格中)过程,体验数学思维的严谨性。 (3)、在探究活动中,学会与人合作并能与他人交流思维的过程和探究的结果。 3、情感态度与价值观 (1)、通过适当训练,养成数学说理的习惯,培养学生参与的积极性,逐步体验数学说理的重要性。 (2)、在探究活动中,体验解决问题方法的多样性,培养学生的合作交流意识和探究精神。 二、教学重点难点 1、教学重点:探索和证明勾股定理。 2、教学难点:应用勾股定理时斜边的平方等于两直角边的平方和。 三、教学设计思路 本课时教学强调让学生经历数学知识的形成与应用过程,鼓励学生自主探索与合作交流,以学生自主探索为主,并强调同桌之间的合作与交流,强化应用意识,培养学生多方面的能力。 让学生通过动手、动脑、动口自主探索,感受到“无出不在的数学”与数学的美,以提高学习兴趣,进一步体会数学的地位与作用。 四、教学流程安排

活动一:了解历史,探索勾股定理。 活动二:拼图验证并证明勾股定理。 活动三:例题讲解。 活动四:巩固练习。 活动五:归纳小结。 活动六:布置作业 五、教学活动内容及目的 1、通过勾股定理的发现,了解历史,激发学生对勾股定理的探索兴趣。 2、观察、分析方格图,得到直角三角形的特殊性质——勾股定理,发展 学生分析问题的能力。 3、通过拼图验证勾股定理,体会数学的严谨性,培养学生的数形结合思想,激发探究精神,回顾、反思、交流。布置作业,巩固、发展提高。 六、教学过程设计 【活动一】 (一)、问题与情景 1、你听说过“勾股定理”吗? (1)、勾股定理是古希腊数学家毕达哥拉斯发现的,西方国家称勾股定理 为“毕达哥拉斯”定理。 (2)、我国著名的古算书《周髀算经》中记载有“勾广三,股修四,径隅 五”,这作为勾股定理特例的出现。 2、毕达哥拉斯是古希腊著名的数学家。相传在2500年以前,他在朋友家做客时,发现朋友家用的地砖铺成的地面反映了直角三角形的某些特性。 (1)、现在请你观察一下,你能发现什么? (2)、一般直角三角形是否也有这样的特点? (二)、师生行为 教师讲故事(勾股定理的发现)、展示图片,参与小组活动,指导、倾听学图 A B C A B C B C A

勾股定理优秀教案

勾股定理优秀教案 【篇一:探索勾股定理优秀教案】 —1— —2— —3— 1.1探索勾股定理 1.小明用火柴棒摆直角三角形,已知他摆两条直角边分别用了6根和8根火柴棒,他摆完这个直角 三角形共用火柴棒()根 a.20 b. 14 c. 24 d. 30 2.在rt△abc中,斜边ab=1,则 ab2+bc2+ac2=() a.2 b. 4 c. 6d. 8 3.如图,阴影部分是一个正方形,则此正方 形的面积为() a.8 b. 64 c. 16 d. 32 4.直角三角形的两条直角边的比为3:4,斜边长25cm,则斜边上 的高为() a.10cm b. 12cm c. 15cmd. 20cm 15 第3题 —4— 【篇二:勾股定理教学设计与反思】 教学设计 【篇三:《勾股定理》教学设计】 《勾股定理》教学设计 创新整合点 本节课采用探究发现式教学,由浅入深,由特殊到一般地提出问题,鼓励学生采用观察分析、自主探索、合作交流的学习方法,让学生 经历数学知识的形成与应用过程。教材分析 这节课是苏科版《义务教育课程标准实验教科书》八年级(下)教 材《勾股定理》第一节的内容。勾股定理的内容是全章内容的重点、难点,它的地位作用体现在以下三个方面: 1、勾股定理是学习锐角三角函数与解直角三角形的基础,学生只有正确掌握了勾股定理的内容,才能熟练地运用它去解决生活中的测 量问题。

2、本章“勾股定理”的内容在本册书中占有十分重要的地位,它是学习斜三角形、三角函数的基础,在知识结构上它起到了承上启下的 作用,为学生的终生学习奠定良好的基础。 3、解直角三角形内容在航空、航海、工程建筑、机械制造、工农业生产等各个方面都有着广泛的应用,并与生活息息相关。 学情分析 学生对几何图形的观察,几何图形的分析能力已初步形成。部分学 生解题思维能力比较高,能够正确归纳所学知识,通过学习小组讨 论交流,能够形成解决问题的思路。现在的学生已经厌倦教师单独 的说教方式,希望教师设计便于他们进行观察的几何环境,给他们 自己探索、发表自己见解和展示自己才华的机会;更希望教师满足 他们的创造愿望。教学目标 知识与技能目标:能说出勾股定理,并能应用其进行简单的计算和实 际运用. 过程与方法目标:经历探索勾股定理的过程,发展合情推理的能力,体会数形结合和由特殊到一般的数学思想. 情感态度与价值观目标:通过对勾股定理历史的了解和实例应用, 体会勾股定理的文化价值;通过获得成功的经验和克服困难的经历,增进数学学习的信心. 教学过程: (一)创设情境,提出问题。 情境:数学来源于生活,生活离不开数学。在生活中有许多美丽的 图案是由几何图形构成的,下面我们一起来欣赏一颗由几何图形构 成的美丽的大树。 问:请观察这棵树,它是由哪些几何图形构成的? 问:如果这里不是一个一般直角三角形,而是一个等腰直角三角形,你能想象出此时大树的形状吗?(学生猜想,教师出示图片) 问:这颗大树中有很多大大小小的形状相同的组合,你能把它找出 来吗? 这四个图形之间有着怎样的联系呢?哪个图形起决定作用? 引入课题:三个正方形是以直角三角形的三条边为边长作出来的,这三个正方形之间有什么关系呢?直角三角形的三边之间有着怎样 的关系呢?这棵美丽的大树是根据什么设计出来的呢?今天我们就 一起来探讨这个问题。

17.1勾股定理第一课时教学设计

17.1《勾股定理》教学设计 【教学内容解析】本节课是人教版八年级下册第十八章第一节勾股定理第一课时.本节之前学生已经学习了三角形一些知识,勾股定理研究的是直角三角形三边之间特有的数量关系,将形与数密切联系起来,是解直角三角形的主要依据,在生产和生活实际中应用广泛.本节课我从学生实际出发,创设有助于学生自主学习的问题情境,引导学生自主地经历一条由观察猜想到实践验证到推理论证的科学探索之路.我期望通过本节课达成四个一,为此我确定本节课教学目标为:【教学目标】 知识与技能:掌握一个定理——勾股定理,并会用定理解决简单问题. 过程与方法:1、经历一次由特殊到一般的探索过程,通过观察、思考、尝试猜想结论,发展合情推理能力. 2、体验一种利用几何图形的面积证明代数恒等式的数形结合的思想,感受数学思维的严谨性. 情感与态度:通过对勾股定理历史的了解,感受数学文化,增添一份民族自豪感.在探究活动中,培养学生的合作交流意识和探索精神. 【学生学情】八年级学生已经具备了一定的观察、归纳、猜想和推理能力,已经学习了一些几何图形的面积的计算方法,但是运用面积法和割补思想解决问题的意识和能力还不够,对于如何将形与数有机的结合起来还有待提高. 【教学重点】勾股定理的证明与运用. 【教学难点】用拼图法证明勾股定理. 【教学策略】本节课主要采用启发式、探究式教学,由浅入深,由特殊到一般的提出问题,引导学生采用观察思考、动手实践、自主探索、合作交流的学习方法,使学生主动获得知识并发展能力. 【教学过程】 问题情境 师生活动 设计意图 教师出示情景图片提出问题,学生实践思考、探索交流等. 一、设置情景引发思考 从A地到B地有两条路,并且AC垂直于BC. 问题一:哪条路近?为什么? 问题二:你能知道走第一条比走第二条近几米吗?为什么? 那么在Rt△ABC中,已知AC=8,BC=6,能否求出AB的 长呢? 带着这个问题我们开始第十八章《勾股定理》的学习.本章我们将探索直角三角形三边之间特有的数量关系,并运用所得的结论解决问题.今天我们学习第十八章第一节——勾股定理. 从简单的生活实例入手,引领学生预知本章的研究主题,引出课题.

八年级数学下册第十七章勾股定理17.1勾股定理教案(新版)新人教版

勾股定理(1) 知识与技能:掌握勾股定理和他的简单的应用,理解定理的一般探究方法。 过程与方法:在方格纸上通过计算面积的方法探索勾股定理的活动,让同学们经历观察、归纳、猜想和验证的数学发现过程,发展数与形结合的数学思 想。 情感态度与价值观:在数学活动中发现探索意识和合作交流的良好学习习惯。 教学重点:经历探索和验证勾股定理的过程,会利用两边求直角三角形的另一边的长。 教学难点:拼图法验证勾股定理,会利用两边求直角形另一边的长。 教具准备:方格纸、4个全等的三角形,小黑板等。 教与学互动设计: 一、创设情境导入新课 引导学生观察课本第64页的地面图形,说说你发现了什么? 提问:①图中有些什么形状? ②三个正方形之间有什么关系? ③通过②的结论你能有什么猜想?说说看。 二、实验操作探求新知 1.数格子 (1)要求学生在准备好的方格纸中作一个任意的等腰直角三角形,分别以三角形的边为边向三角形的外部作正方形。观察三个正方形的面积之间有什么关系。 (2)要求学生在方格纸中作一个任意的直角三角形,分别以三角形的边为边向三角形的外部作正方形。观察三个正方形的面积之间有什么关系。 (3)要求学生在方格纸中作一个任意的非直角三角形,分别以三角形的边为边向三角形的外部作正方形。观察三个正方形的面积之间有什么关系。 讨论、得出结论:在一个直角三角形中,两直角边的平方和等于斜边的平方。 2.证明猜想。 要求用四个全等到的直角三角形拼成一个以斜边为边长的正方形,推理得出 a2+b2=c2

10c 20cm 3.得出结论 定理:经过证明被确认的命题叫做定理。 勾股定理:在一个直角三角形中,两直角边的平方和等于斜边的平方。 三、应用迁移 例1.求下图中的字母A ,B 所代表的正方形的面积。 例2.一个文具盒的尺如 图,一根长30cm 的细 木棒能否放进这个文具 盒,为什么? 练习:填空 (1)在Rt ?ABC 中,∠C=90°,a=5,b=12,则c = (2) 在Rt ?ABC 中,∠B=90°,a=3,b=4, 则c = (3) 在等腰Rt ?ABC 中,AC=BC ,∠C=90°,AC :BC :AB= (4)在Rt ?ABC 中,∠C=90°,∠A=30°,BC :AC :AB= 探究2.

17.2勾股定理的逆定理(优质课)优秀教学设计

《17.2勾股定理的逆定理》教学设计 Y qzx Bmm 【内容和教材分析】 内容教材第31-33页,17.2勾股定理的逆定理. 教材分析“勾股定理的逆定理”一节,是在上节“勾股定理”之后,继续学习的一个直角三角形的判断定理,它是前面只是的继续和深化.勾股定理的逆定理是初中几何学习中的重要内容之一,是今后判断某三角形是直角三角形的重要方法之一,在以后的解题中,将有十分广泛的应用,同时在应用中渗透了利用代数计算的方法证明几何问题的思想,为将来学习解析几何埋下了伏笔,所以本节也是本章的重要内容之一. 【教学目标】 知识与技能 1.理解勾股定理的逆定理的证明方法并能证明勾股定理的逆定理. 2.理解原命题、逆命题、逆定理的概念关系. 3.掌握勾股定理的逆定理,并能利用勾股定理的逆定理判定一个三角形是不是直角三角形. 过程与方法 1.通过对勾股定理的逆定理的探索,经历知识的发生、发展与形成过程. 2.通过用三角形三边的数量关系来判断三角形的形状,体验数与形结合方法的应用.3.通过勾股定理的逆定理的证明,体会数与形结合方法在问题解决中的作用,并能运用勾股定理的逆定理解决相关问题. 情感、态度与价值观 1.通过用三角形三边的数量关系来判断三角形的形状,体验数与形的内在联系,感受定理与逆定理之间的和谐及辩证统一的关系. 2.在探究勾股定理的逆定理的活动中,通过一系列富有探究性的问题,渗透与他人交流、合作的意识和探究精神. 【教学重难点及突破】 重点 1.勾股定理的逆定理及运用. 2.灵活运用勾股定理的逆定理解决实际问题. 难点 1.勾股定理的逆定理的证明. 2.说出一个命题的逆命题及辨别其真假性. 【教学突破】 1.勾股定理的逆定理的题设实际上是给出了三条边的条件,其形式和勾股定理的结论形式一致.证明在此条件下的三角形是一个直角三角形,需要构造直角三角形才能完成,构造直角三角形是解决问题的关键.可以从特例推向一般,设置两个动手操作问题. 2.勾股定理的逆定理给出的是判定一个三角形是直角三角形的方法,和前面学过的一些判定方法不同,它通过计算来做判断. 3.几何中有许多互逆的命题、互逆的定理,它们从正反两个方面揭示了图形的特征性质,所以互逆命题和互逆定理是几何中的重要概念.对互逆命题、互逆定理的概念,理解它们通常困难不大.但对那些不是以“如果……那么……”形式给出的命题,叙述它们的逆命题有时就会有困难,可以尝试首先把命题变为“如果……那么……”. 4.勾股定理的逆定理可以解决生活中的许多问题.在解决实际问题时,常先画出图形,根

勾股定理教案完整版

勾股定理教案 一、指导思想与教学理念: 以学生为主体的讨论探索法 二、教学对象分析: 八年级学生好奇心强,学生对几何图形的观察,几何图形的分析能力已初步形成。能够正确归纳所学知识,通过学习小组讨论交流, 三、教材分析: 勾股定理是直角三角形的一条非常重要的性质,它将数与形密切地联系起来,揭示了一个直角三角形三边之间的数量关系,是后续学习解直角三角形的基础,是三角形知识的深化。 四、教学方法: 讲授法、讨论法 五、教学目标: (1)知识与技能:了解勾股定理的产生背景,体验勾股定理的探索过程,掌握验证勾股定理的方法;了解勾股定理的内容;能利用已知两边求直角三角形另一边的长; (2)过程与方法:在勾股定理的探索过程中,培养合情推理能力,体会数形结合和从特殊到一般的思想; (3)情感与态度:在探索勾股定理的过程中,体验获得结论的快乐,培养合作意识和探索精神。 六、教学环境: 普通教室 七、教学用具: 黑板、粉笔、自制的方格纸、画笔 八、教学重、难点: 重点:探索和证明勾股定理 难点:用拼图方法证明勾股定理 九、教学过程: 一、创设情境,导入新课 1、出示问题,引发思考(用多媒体播放视频)“某楼房二楼失火,消防队

员赶来救火,了解到每层楼高3米,消防队员取来6.5米长的云梯,如果梯子的底部离墙基的距离是2.5米,请问消防队员能否进入三楼灭火?” 2、引入新课:教师引导学生将实际问题转化成数学问题,也就是“已知一直角三角形的两边,如何求第三边?”的问题。 二、探究勾股定理 1、探究等腰直角三角形的三边之间的特殊关系 引导思考:等腰直角三角形的三边之间有怎样的特殊关系? 给出证明:通过斜边的中线为斜边的一半可以证明,可以让学生证明也可以自己证明 归纳总结:等腰直角三角形的两条直角边平方的和等于斜边的平方. 2、探究一般直角三角形的三边之间的特殊关系 引导思考:在一般的直角三角形中是否满足这个关系 学生根据问题,分组交流 给出证明:引导学生证明勾股定理,通过构建四个直角三角形围成正方形的方法给出证明 归纳总结:直角三角形两条直角边的平方和,等于斜边的平方。 介绍勾股定理的命名:.约 2000年前,代算书《周髀算经》中就记载了公元前1120年我国古人发现的“勾三股四弦五”.当时把较短的直角边叫做勾, 较长的直角边叫做股,斜边叫做弦.“勾三股四弦五”的意思是,在直角三角形中,如果勾为3,股为 4,那么弦为5.这里 .人们还发现,勾为6,股为8,那么弦一定为10.勾为5,股为12,那么弦一定为13等.所以我国称它为勾股定理. 介绍古今中外数学家和数学爱好者对勾股定理研究和证明的历史. 西方国家称勾股定理为毕达哥拉斯定理。 十一、布置作业: 课后作业1、2 十二、教材反思: 在课堂教学中,始终注重学生的自主探究能力,创设情境,由实例引入,激发学生的学习兴趣,然后通过动手操作、大胆猜想、勇于验证等一系列自主探究、合作交流活动得出定理,并运用定理进一步巩固提高。但本节课拼图验证的方法以前学生没接触过,稍嫌吃力。另在举勾股定理在生活中的例子时,学生思

勾股定理(第一课时)教学设计

勾股定理(第一课时)教学设计 一、教案背景 (一)教材分析 这节课是九年制义务教育初级中学教材华师大版八年级上册第十四章第一 节《勾股定理》第一课时:直角三角形三边的关系。勾股定理是反映自然界基本规律的一条重要结论,它是直角三角形的一条重要性质,揭示了一个直角三角形三边之间的数量关系。它把三角形有一个直角的“形”的特点,转化为三边之间的“数”的关系,它是数形结合的典范。它可以解决许多直角三角形中的计算问题,勾股定理有着悠久的历史,在数学发展中起过重要的作用,在现实世界中有着广泛的作用。是初中数学教学内容重点之一。学生通过对勾股定理的学习,可以在原有的基础上对直角三角形有进一步的认识和理解。也可了解我国古代在勾股定理研究方面的成就,激发热爱祖国,热爱祖国悠久文化的思想感情。 (二)学情分析 1.通过初一一年的数学学习,初二学生能积极参与数学学习活动,对数学学习有较强的好奇心和求知欲,他们能探索具体问题中的数量关系和变化规律,也能较清楚地表达解决问题的过程及所获得的解题经验,他们愿意对数学问题进行讨论,并敢于对不懂的地方和不同的观点提出自己的疑问。 2.考虑到三角尺学生天天在用,较为熟悉,但真正仔细研究过三角尺的同学并不多,通过这样的情景设计,能非常简单地将学生的注意力引向本节课的本质。 3.以与勾股定理有关的人文历史知识为背景展开对勾股定理的认识,能激发学生的学习兴趣。 (三)教学设想 1.课型:新授课 2.设计理念:本教案以学生手中舞动的三角尺为知识背景展开,以勾股定理在古今中外的发展史为主线贯穿课堂始终,让学生对勾股定理的发展过程有所了解,让他们感受勾股定理的丰富文化内涵,体验勾股定理的探索和运用过程,激发学生学习数学的兴趣,特别是通过向学生介绍我国古代在勾股定理研究和运用方面的成就,激发学生热爱祖国,热爱祖国悠久文化的思想感情,培养他们的民族自豪感和探究创新的精神。 3.教学思路:探索结论-得出结论-历史介绍-初步应用结论-应用结论解决简单的实际问题。 二、教学目标 (一)知识目标 1.理解回顾直角三角形中三角之间的关系,掌握新知即三边之间关系。 2.理解勾股定理的内涵,并能用勾股定理进行简单的计算 3.通过画图实验,让学生经历探索勾股定理的过程,发展合情推理的能力,体会数形结合的思想。 (二)能力目标 1. 掌握勾股定理的内容,初步会用它进行有关计算,即已知两边,运用勾股定理列式求第三边。 2.应用勾股定理解决实际问题(探索性问题和应用性问题)。 3. 经历探索勾股定理内容的过程,学会简单的合情推理与数学说理。

第十七章勾股定理复习教案

第十七章 勾股定理 教学目标: 1.会用勾股定理解决简单问题。 2.会用勾股定理的逆定理判定直角三角形。 3.会用勾股定理解决综合问题和实际问题。 教学重点:回顾并思考勾股定理及逆定理 教学难点:勾股定理及逆定理在生活中的广泛应用。 教学过程: 一、出示目标 1.会用勾股定理解决简单问题。 2.会用勾股定理的逆定理判定直角三角形。 3.会用勾股定理解决综合问题和实际问题。 二、知识结构图 三、知识点回顾 1.勾股定理的应用 勾股定理反映了直角三角形三边之间的关系,是直角三角形的重要性质之一,其主要应用有:(1)已知直角三角形的两边求第三边 (2)已知直角三角形的一边与另两边的关系。求直角三角形的另两边 (3)利用勾股定理可以证明线段平方关系的问题 (4)勾股定理的直接作用是知道直角三角形任意两边的长度,求第三边的长.这里一定要注意找准斜边、直角边;二要熟悉公式的变形: 22222222,,b a c a c b b c a +=-=-=,2222,a c b b c a -=-=.

勾股定理的探索与验证,一般采用“构造法”.通过构造几何图形,并计算图形面积得出一个等式,从而得出或验证勾股定理. 2.如何判定一个三角形是直角三角形 (1) 先确定最大边(如c ) (2) 验证2c 与22b a +是否具有相等关系 (3) 若2c =22b a +,则△ABC 是以∠C 为直角的直角三角形;若 2c ≠22b a +, 则△ABC 不是直角三角形。 3、三角形的三边分别为a 、b 、c ,其中c 为最大边,若2 22c b a =+,则三角形是直角三角形;若222c b a >+,则三角形是锐角三角形;若2 <+c b a 22,则三 角形是钝角三角形.所以使用勾股定理的逆定理时首先要确定三角形的最大边 4、勾股数 满足22b a +=2c 的三个正整数,称为勾股数 如(1)3,4,5; (2)5,12,13; (3)6,8,10;(4)8,15,17 (5)7,24,25 (6)9, 40, 41 四、典型例题分析 例1:如果一个直角三角形的两条边长分别是6cm 和8cm ,那么这个三角形的周长和面积分别是多少? 分析: 这里知道了直角三角形的两条边的长度,应用勾股定理可求出第三条边的长度,再求周长.但题中未指明已知的两条边是_________还是_______,因此要分两种情况讨论. 例2: 如图19—11是一只圆柱形的封闭易拉罐,它的底面半径为4cm ,高为15cm ,问易拉罐内可放的搅拌棒(直线型)最长可以是多长?

17.1_勾股定理(1)_优质课比赛教案

课题:18.1勾股定理(1) 博兴五中蔡海妹 教学目标 1、知识目标:了解勾股定理的文化背景,体验勾股定理的探索过程及定理简单应用; 2、能力目标:在定理的证明中培养学生的拼图能力,并通过解决问题,提高学 生的运算能力、转换能力及实际应用能力; 3、情感目标:通过对勾股定理历史的了解,感受数学文化,激发学习热情;教学重点探索勾股定理及定理简单应用; 教学难点用拼图方法证明勾股定理。 教学流程安排 教学过程设计 一、创设情境,引入课题 三月风筝飞满天,同学们都放过风筝,风筝的线是已知的,地面上的距离是可测的,风筝的飞行的高度能求吗?学了今天的知识,我们就能解决了。 师生互动:教师通过学生喜欢的放风筝活动,激发学生的兴趣,设置悬念,引起学生的好奇心和求知欲。 二、探索研究,得出结论 1、探索勾股定理 活动1: 相传2500年前,古希腊数学家毕达哥拉斯在朋友家做客时,发现朋友家用砖铺成的地面中反映了直角三角形三边之间的某种数值关系。 思考: (1)你能发现图中的三个正方形的面积之间有什么关系吗? (2)你能发现图中的等腰直角三角形三边之间有什么关系吗? (3)等腰直角三角形是特殊的直角三角形,一般的直角三角形是否也有这样的特点? 师生互动:教师解说并提出问题,引导学生观察图案,学生观察、交流、回答问题,师生共同评价,归纳结论,总结发现方法。 活动2: 类比上述方法在方格纸上探索两条直角边不相等的直角三角形三边的数量关系。

2 若每一个小方格面积为1个单位面积,那么正方形A 、B 、C 的面积为多少?你能从中发现什么结论呢? 由上述方法猜想直角三角形三边的数量关系。 命题:如果直角三角形的两条直角边分别为a 和b , 斜边为c ,那么222c b a =+ 师生互动:教师提出问题,学生思考、动手探索、计 算回答问题,师生共同评价,归纳结论。 活动3 拼图证明勾股定理 请同学们拿出我们课前准备的四个全等的直角三角形,以小组为单位,拼出一个大正方形,并用面积法证明这个命题。 小组代表展示实践结果;师生共同评价,概括归纳勾股定理。 师生互动:教师组织学生拼图验证结论,通过拼图,培养学生的动手操作能力,并让学生有一个直观的感受,在拼图和证明的过程中培养学生的团队意识。小组代表展示实践结果;师生共同评价,概括归纳勾股定理。 三、应用实际,加深理解 通过简单的应用,使学生对勾股定理的内容有一个进一步深化,理解的过程,同时培养学生的计算能力。 四、课堂小结,系统归结 请同学畅所欲言谈谈本节课的收获 师生互动:教师提出问题,学生回答,教师补充共同归纳。 五、布置作业,巩固提高 课本P 69,习题18.1第1、2题

勾股定理公开课教案

课题:18.1 勾股定理(1) --直角三角形三边的关系 一、教学目标 (一)知识目标 1、创设情境引出问题,激起学生探索直角三角形三边的关系的兴趣。 2、让学生带着问题体验勾股定理的探索过程,并正确运用勾股定理解决相关问题。 (二)能力目标 1、培养学生学数学、用数学的意识和能力。 2、能把已有的数学知识运用于勾股定理的探索过程。 3、能熟练掌握勾股定理及其变形公式,并会根据图形找出直角三角形及其三边,从而正确运用勾股定理及其变形公式于图形解决相关问题。 (三)情感目标 1、培养学生的自主探索精神,提高学生合作交流能力和解决问题的能力。 2、让学生感受数学文化的价值和中国传统数学的成就,激发学生的爱国热情,培养学生的民族自豪感,教育学生奋发图强、努力学习。 二、教学重点 通过图形找出直角三角形三边之间的关系,并正确运用勾股定理及其变形公式解决相关问题。 三、教学难点 运用已掌握的相关数学知识探索勾股定理。 四、教学过程 (一)创设情境,引出问题 想一想: 小明妈妈买了一部29英寸(74厘米)的电视机,小明量了电视机的屏幕后,发现屏幕只有58厘米长和46厘米宽,他觉得一定是售货员搞错了。你同意他的想法吗?你能解释这是为什么吗? 要解决这个问题,必须掌握这节课的内容。这节课我们要探讨的是直角三角形的三边有什么关系。(二)探索交流,得出新知

探讨之前我们一起来回忆一下直角三角形的三边: 如图,在Rt △ABC 中,∠C=90° ∠C 所对的边AB :斜边c ∠A 所对的边BC :直角边a ∠B 所对的边AC :直角边b 问题:在直角三角形中,a 、b 、c 三条边之间到底存在着怎样的关系呢? (1)我们先来探讨等腰直角三角形的三边之间的关系。 这个关系2500年前已经有数学家发现了,今天我们把当时的情景重现, 请同学们也来看一看、找一找。 如图 数学家毕达哥拉斯的发现:S A +S B =S C 即:a 2 +b 2 =c 2 也就是说:在等腰直角三角形中,两直角边的平方和等于斜边的平方。 议一议:如果是一般的直角三角形,两直角边的平方和是否还会等于斜边的平方? 如图 分析: S A +S B =S C 是否成立? (1)正方形A 中含有 个小方格,即S A = 个单位面积。 (2)正方形B 中含有 个小方格,即S B = 个单位面积。 (3)由上可得:S A +S B = 个单位面积 问题:正方形C 的面积要如何求呢?与同伴进行交流。 方法一: “补”成一个边长为整数格的大正方形,再减去四个直角边为整数格的三角形 方法二:分割成四个直角边为整数格的三角形,再加上一个小方格。 综上: 我们得出:S A +S B =S C 即:a 2 +b 2 =c 2 也就是说:在一般的直角三角形中,两直角边的平方和等于斜边的平方。 概括: 勾股定理:在直角三角形中,两直角边的平方和等于斜边的平方 A c a C B b A c a C B b

第十七章-勾股定理第一节《勾股定理(3)》教学设计

17.1 勾股定理(3) 一、教学目标 知识与技能 1.利用勾股定理,能在数轴上找到表示无理数的点. 2.进一步学习将实际问题转化为直角三角形的数学模型,?并能用勾股定理解决简单的实际问题. 过程与方法 1.经历在数轴上寻找表示地理数的总的过程,?发展学生灵活勾股定理解决问题的能力. 2.在用勾股定理解决实际问题的过程中,体验解决问题的策略,?发展学生的动手操作能力和创新精神. 3.在解决实际问题的过程中,学会与人合作,?并能与他人交流思维过程和结果,形成反思的意识. 情感、态度与价值观 1.在用勾股定理寻找数轴上表示无理数点的过程中,?体验勾股定理的重要作用,并从中获得成功的体验,锻炼克服困难的意志,建立自信心.2.在解决实际问题的过程中,?形成实事求是的态度以及进行质疑和独立思考的习惯. 二、教学重、难点 重点:……这样的表示无理数的点. 难点利用勾股定理寻找直角三角形中长度为无理数的线段. 三、教学准备 多媒体课件 四、教学方法 分组讨论,讲练结合 五、教学过程 (一)复习回顾,引入新课 复习勾股定理的内容。本节课探究勾股定理的综合应用。

思考:在八年级上册中我们曾经通过画图得到结论:斜边和一条直角边对应相等的两个直角三角形全等.学习了勾股定理后,你能证明这一结论吗? 先画出图形,再写出已知、求证. 探究:我们知道数轴上的点有的表示有理数,有的表示无理数,你能在 设计意图: 上一节,我们利用勾股定理可以解决生活中的不少问题.在初一时我们 ……这样的无理 ……可以当直角三 用. 师生行为: 学生小组交流讨论 ……这样的包含在直角三角形中的线段. 此活动,教师应重点关注: ②学生是否有克服困难的勇气和坚强的意志; ③学生能否积极主动地交流合作. 师:所以只需画出长 1的直角三角形的斜边. 生:设两直角边为a,b,根据勾股定理a2+b2=c2即a2+b2=13.若

平行四边形的边、角的特征 公开课获奖教案

18.1平行四边形 18.1.1平行四边形的性质 第1课时平行四边形的边、角的特征 1.理解平行四边形的概念;(重点) 2.掌握平行四边形边、角的性质;(重点) 3.利用平行四边形边、角的性质解决问题.(难点) 一、情境导入 如图,平行四边形是我们常见的一种图形,它具有十分和谐的对称美.它是什么样的对称图形呢?它又具有哪些基本性质呢? 二、合作探究 探究点一:平行四边形的定义 如图,在四边形ABCD中,∠B =∠D,∠1=∠2.求证:四边形ABCD是平行四边形. 解析:根据三角形内角和定理求出∠DAC=∠ACB,根据平行线的判定推出AD∥BC,AB∥CD,根据平行四边形的定义推出即可. 证明:∵∠1+∠B+∠ACB=180°,∠2+∠D+∠CAD=180°,∠B=∠D,∠1=∠2,∴∠DAC=∠ACB,∴AD∥BC.∵∠1=∠2,∴AB∥CD,∴四边形ABCD是平行四边形. 方法总结:平行四边形的定义既是平行四边形的性质,也是判断一个四边形是平行四边形的重要方法. 探究点二:平行四边形的边、角特征 【类型一】利用平行四边形的性质求边长 如图,在△ABC中,AB=AC=5,点D,E,F分别是AC,BC,BA延长线上的点,四边形ADEF为平行四边形,DE=2,则AD=________. 解析:∵四边形ADEF为平行四边形,∴DE=AF=2,AD=EF,AD∥EF,∴∠ACB =∠FEB.∵AB=AC,∴∠ACB=∠B,∴∠FEB=∠B,∴EF=BF.∴AD=BF,∵AB=5,∴BF=5+2=7,∴AD=7. 方法总结:本题考查了平行四边形对边平行且相等的性质及等腰三角形的性质,熟练掌握各性质是解题的关键. 【类型二】利用平行四边形的性质求角 如图,在平行四边形ABCD中,

1.1探索勾股定理第一课时教案

1.1.1探索勾股定理 一、教学目标叙写 1.学生通过预习教材1页,完成“引入”经历探索勾股定理. 2.学生通过合作探究“做一做”,验证猜想勾股定理,从而得出结论,进一步发展空间观念和推理能力. 3.学生通过交流知识点、易错点和思想方法,培养学生归纳能力和有条理的表达能力.4.学生通过完成“五、当堂评价”,运用勾股定理进行简单的推理和计算. 二、教学重难点 1.重点:勾股定理及其应用. 2.难点:勾股定理的探索过程. 三、教学过程 (一)、情景引入Array 1.02年世界数学家大会在我国北京召开,投影显示本届世界数学家大会 的会标:标中央的图案是一个与“勾股定理”有关的图形,数学家曾建议用“勾 股定理”的图来作为与“外星人”联系的信号.今天我们就来一同探索勾股定 理.(板书课题) 2. 俄罗斯的伟大作家托尔斯泰在作品《一个人需要很多的土地吗?》中写出 一个故事: 有一个叫巴河姆的人到草原上去购买土地。卖地的人提出了一个非常奇怪的地价:“每天1000卢布。”意思是:谁出1000卢布,那么他从日出到日落走过的路所围成的土地都归他;不过,如果日落之前买地的人回不到原来的出发点,那么他就一点土地也得不到。 巴河姆觉得条件对自己有利,于是付了1000卢布。第二天太阳刚刚从地平线升起,就连忙在草原上大步走去。他走了足足10俄了里才左拐弯,接着又走了许久,才再向左拐弯, 这样又走了2俄里,这时他发现天色已经不早,而自己离出发点还足足有17俄里,于是只 得改变方向,拼命朝出发点跑去,总算在日落之前赶回了出发点。可是,他还未站稳,两脚 一软,就倒地口吐鲜血而死。 你能算出巴河姆这一天共走了多少路?走过的路所围成的土地面积有多大吗? (二)、自主探究 探究一:在纸上画若干个直角三角形,分别测量它们的三条边,看看三条边之间的平方具有什么关系?与同伴进行交流。 探究二: (1)如图1-2:等腰直角三角形三边的平方分别是多少?它们满足上面所猜想的数量关系吗? 你是如何计算的,与同伴进行交流。 (2)对于图1-3中的直角三角形,是否还满足这样的关系?你又是如何计算的?

第十七章《勾股定理》教材分析及教学建议

第十七章《勾股定理》教材分析及教学建议 本章主要内容是勾股定理及其逆定理。首先让学生通过观察得出直角三角形两条直角边的平方和等于斜边的平方的结论并加以证明,从而得到勾股定理,然后运用勾股定理解决问题。在此基础上,引入勾股定理的逆定理,并结合此项内容介绍逆命题、逆定理的概念。 本章教学时间约需8课时,具体安排如下: 18.1 勾股定理 4 课时 18.2 勾股定理的逆定理 3课时 数学活动 小结 1课时一、教科书内容和课程学习目标 本章知识结构框图: 直角三角形是一种特殊的三角形,它有许多重要的性质,如两个锐角互余,30°的角所对的直角边等于斜边的一半。本章所研究的勾股定理,也是直角三角形的性质,而且是一条非常重要的性质。

勾股定理是几何中几个最重要的定理之一,它揭示了一个直角三角形三条边之间的数量关系,它可以解决许多直角三角形中的计算问题,是解直角三角形的主要依据之一,在生产生活实际中用途很大。它不仅在数学中,而且在其他自然科学中也被广泛地应用。 目前世界上许多科学家正在试图寻找其他星球的“人”,为此向宇宙发出了许多信号,如地球上人类的语言、音乐、各种图形等。据说我国著名数学家华罗庚曾建议,发射一种反映勾股定理的图形,如果宇宙人是“文明人”,那么他们一定会识别这种“语言”的。这个事实可以说明勾股定理的重大意义,发现勾股定理,尤其在2000多年前,是非常了不起的成就。 在第一节中,教科书让学生通过观察计算一些直角三角形两直角边为边长的小正方形的面积与以斜边为边长的正方形的面积的关系,发现两直角边为边长的小正方形的面积的和,等于以斜边为边长的正方形的面积,从而发现勾股定理。 勾股定理的证明方法很多,教科书正文中介绍的是一种面积证法。其中的依据是图形经过割补拼接后,只要没有重叠,没有空隙,面积不会改变。在教科书中,图-3(1)中的图形经过割补拼接后得到图-3(3)中的图形。由此就证明了勾股定理。通过推理证实命题1的正确性后,教科书顺势指出什么是定理。 由勾股定理可知,已知两条直角边的长a,b,就可以求出斜边c的长。由勾股定理可得或,由此可知,已知斜边与一条直角边的长,就可以求出另一条直角边的长。也就是说,在直角三角形中,已知两条边的长,就可以求出第三条边的长。教科书相应安排了三个探究栏目,让学生运用勾股定理解决问题。 在第二节中,教科书让学生画出一些两边的平方和等于第三边的平方的三角形,可以发现画出的三角形是直角三角形。从而猜想如果三角形的三边满足两边的平方和等于第三边的平方,那么这个三角形是直角三角形。这个猜想可以利用全等三角形证明,得到勾股定理的逆定理。 勾股定理的逆定理给出了判定一个三角形是直角三角形的方法。教科书安排了两个例题,让学生学会运用这种方法。这种方法与前面学过的一些判定方法不同,它通过代数运算“算”出来。实际上利用计算证明几何问题学生已经见过,计算在几何里也是很重要的。从

认识勾股定理公开课教案教案

1. 1 探索勾股定理 第 1 课时 认识勾股定理 如图所示的图形像一棵枝叶茂盛、 姿态优美的树, 这就是著名的毕达哥拉斯树, 它由若 干个图形组成, 而每个图形的基本元素是三个正方形和一个直角三角形. 各组图形大小不一, 但形状一致,结构奇巧.你能说说其中的奥秘吗? 二、合作探究 探究点一:勾股定理的初步认识 【类型一】 直接利用勾股定理求长度 如图,已知在△ ABC 中,∠ ACB = 90°,AB =5cm ,BC =3cm ,CD ⊥AB 于点 D ,求 CD 的长. 11 解析: 先运用勾股定理求出 AC 的长,再根据 S △ABC =2AB ·CD =2AC · BC ,求出 CD 的长. 解: ∵△ ABC 是直角三角形,∠ ACB = 90°, AB = 5cm , BC = 3cm ,∴由勾股定理得 AC 2 2 2 2 2 2 1 1 AC ·BC 4×3 =AB -BC =5 -3 =4 ,∴ AC = 4cm.又∵S △ABC = 2AB ·CD =2AC ·BC ,∴ CD = AB = 5 = 12 12 (cm) ,故 CD 的长是 cm. 55 方法总结:由直角三角形的面积求法可知直角三角形两直角边的积等于斜边与斜边上高 的积,这个规律也称 “弦高公式 ” ,它常与勾股定理联合使用. 类型二】 勾股定理与其他几何知识的综合运用 1.探索勾股定理,进一步发展学生的推理能力; 2.理解并掌握直角三角形三边之间的数量关系. ( 重点、难点 ) 、情境导入

如图,已知 AD 是△ABC 的中线.求证: AB 2+AC 2=2(AD 2+CD 2) . 解析: 结论中涉及线段的平方, 因此可以考虑作 AE ⊥BC 于点 E ,在 △ABC 中构造直角三 角形,利用勾股定理进行证明. 证明: 如图,过点 A 作 AE ⊥BC 于点 E.在 Rt △ ACE 、 Rt △ABE 和 Rt △ADE 中, AB 2=AE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 +BE 2,AC 2=AE 2+CE 2,AE 2=AD 2-ED 2,∴ AB 2+AC 2=(AE 2+BE 2)+(AE 2+CE 2) = 2(AD 2- ED 2) + (DB -DE )2+(DC +DE )2=2AD 2-2ED 2+ DB 2-2DB ·DE + DE 2+DC 2+2DC ·DE + DE 2=2AD 2+DB 2+ DC 2+ 2DE (DC - DB ).又∵ AD 是△ABC 的中线,∴ BD = CD ,∴ AB 2+ AC 2= 2AD 2+ 2DC 2= 2(AD 2+ CD 2). 方法总结: 构造直角三角形,利用勾股定理把需要证明的线段联系起来.一般地,涉及 线段之间的平方关系问题时,通常沿着这个思路去分析问题. 类型三】 分类讨论思想在勾股定理中的应用 解析: 应考虑高 AD 在 △ABC 内和 △ABC 外的两种情形. 222 解: 当高 AD 在△ ABC 内部时,如图① . 在 Rt △ABD 中,由勾股定理,得 BD 2=AB 2-AD 2 =202-122=162,∴ BD =16;在 Rt △ ACD 中,由勾股定理,得 CD 2= AC 2-AD 2=152-122=81, ∴CD = 9.∴BC =BD +CD =25,∴△ ABC 的周长为 25+20+15=60. 当高 AD 在△ABC 外部时, 如图②. 同理可得 BD = 16,CD =9. ∴BC = BD - CD =7,∴△ ABC 的周长为 7+20+15=42. 综上所述,△ ABC 的周长为 42 或 60. 方法总结: 题中未给出图形,作高构造直角三角形时,易漏掉钝角三角形的情况.如在 本例题中,易只考虑高 AD 在 △ABC 内的情形,忽视高 AD 在△ABC 外的情形. 探究点二:利用勾股定理求面积 如图,以 Rt △ABC 的三边长为斜边分别向外作等腰直角三角形.若斜边 则图中△ ABE 的面积为 _________ ,阴影部分的面积为 _____________ 解析:因为AE =BE ,所以 S △ABE =21AE ·BE =12AE 2.又因为 AE 2+BE 2=AB 2,所以 2AE 2=AB 2, 1 2 1 2 9 所以 S △ABE =14AB =41×3 =49;同理可得 S △AHC + 在△ABC 中,AB =20,AC =15,AD 为 BC 边上的高,且 AD =12,求△ ABC 的周长. AB =3,