人教版九年级物理两种电荷

15.1两种电荷

1. 人类对原子结构的探究最早是从静电现象开始的.对静电现象的认识,下列说法中正确的是()

A.从静电现象认识到原子核是可分的B.同种电荷相互吸引,异种电荷相互排斥C.自然界只存在正、负两种电荷D.摩擦起电创造了电荷

2. 爱好物理的康康同学发现电视机的荧光屏表面经常有很多灰尘,其主要原因是()A.荧光屏有吸附灰尘的能力B.屋子里灰尘的自然堆积

C.电视机工作时,荧光屏表面温度较高D.电视机工作时,荧光屏表面有静电

3. 一个带电体跟一个带正电的验电器的金属球相接触,观察到验电器的金属箔先合拢后又张开,根据这一现象可以断定()

A.带电体一定带有大量的正电B.带电体一定带有大量的负电

C.带电体一定带有与验电器等量的正电D.带电体一定带有与验电器等量的负电

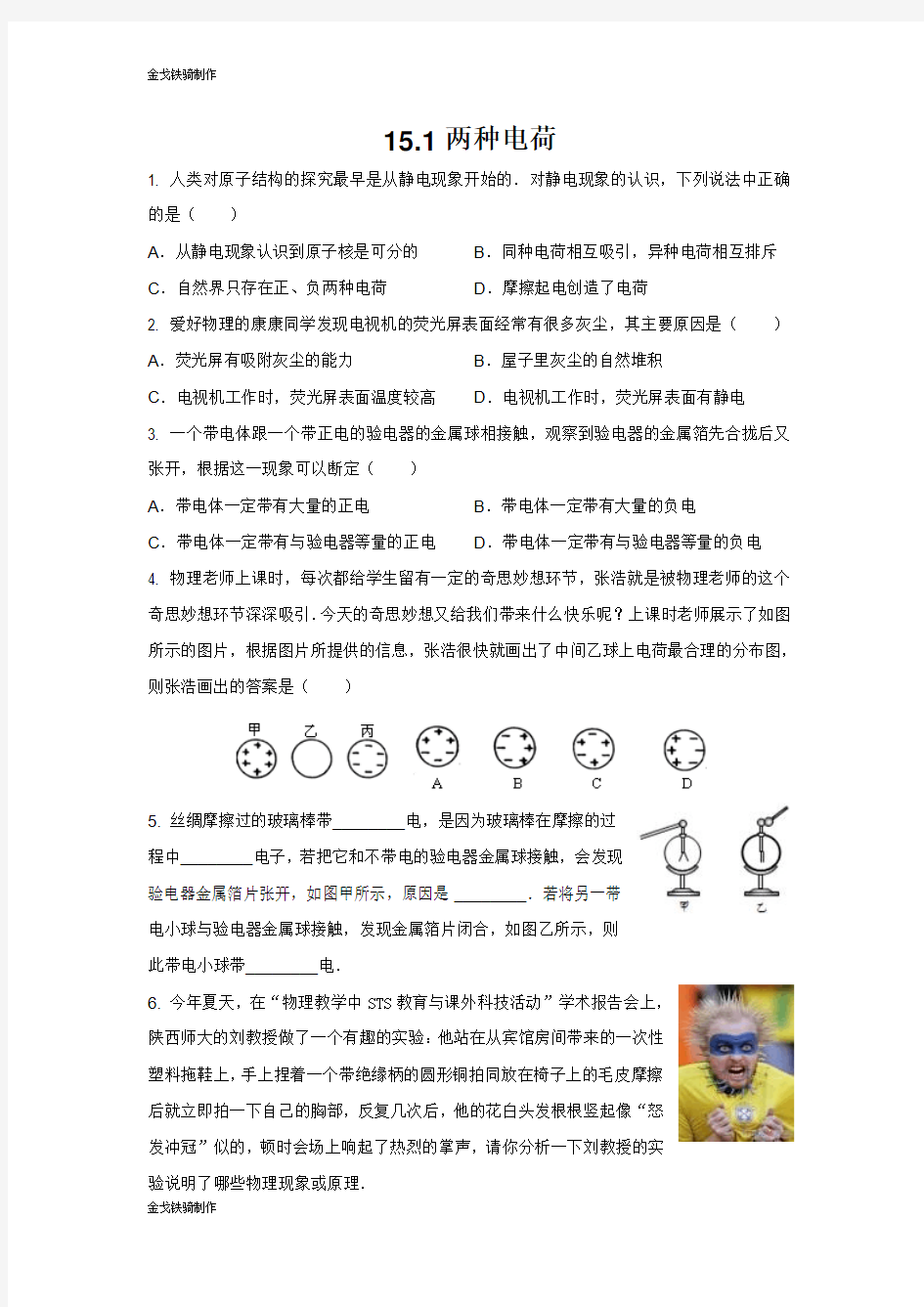

4. 物理老师上课时,每次都给学生留有一定的奇思妙想环节,张浩就是被物理老师的这个奇思妙想环节深深吸引.今天的奇思妙想又给我们带来什么快乐呢?上课时老师展示了如图所示的图片,根据图片所提供的信息,张浩很快就画出了中间乙球上电荷最合理的分布图,则张浩画出的答案是()

5.丝绸摩擦过的玻璃棒带________电,是因为玻璃棒在摩擦的过

程中________电子,若把它和不带电的验电器金属球接触,会发现

验电器金属箔片张开,如图甲所示,原因是________.若将另一带

电小球与验电器金属球接触,发现金属箔片闭合,如图乙所示,则

此带电小球带________电.

6.今年夏天,在“物理教学中STS教育与课外科技活动”学术报告会上,

陕西师大的刘教授做了一个有趣的实验:他站在从宾馆房间带来的一次性

塑料拖鞋上,手上捏着一个带绝缘柄的圆形铜拍同放在椅子上的毛皮摩擦

后就立即拍一下自己的胸部,反复几次后,他的花白头发根根竖起像“怒

发冲冠”似的,顿时会场上响起了热烈的掌声,请你分析一下刘教授的实

验说明了哪些物理现象或原理.

(1)___________________;(2)___________________;

(3)_____________________.

【趣味链接】

人类对火的认识和利用改变了世界,可以说人类文明史就是火的利用

史.今天再让你见一下具有灵性的火焰.灵性一:李斌用手摩擦一束细塑料

包扎带,由于静电作用,包扎带会张开.当他把火焰靠近包扎带时发现包扎

带会合拢.灵性二:如图所示,李斌在带电体A的附近放置一只点燃的蜡烛,发现火焰会偏向A,且离A越近,火焰偏得越厉害.

【拓宽延伸】你解释一下以上材料中火焰灵性一、二的原因?

第十五章电流和电路

15.1两种电荷

1.C

解析:从对原子结构的认识,知道原子核是可分的,故A错误.同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引,故B错误.自然界只存在正、负两种电荷,故C正确.摩擦起电的实质是电子的转移,是电子从一个物体转移到另一个物体上,电荷的总量没有变,并不是创造了电荷,故D错误.故选C.

2.D

解析:电视机工作时,由于电子运动到了屏幕上,使屏幕带了电,而带电体有吸引轻小物体的性质,故把灰尘吸引到了屏幕上.故选D.

3. B

解析:(1)因验电器的金属球带正电,验电器的金属箔先合拢,说明验电器与金属棒发生了中和现象,所以金属棒带电性质与验电器带电相反,故金属棒带负电;(2)如果带电体所带的负电的量与验电器所带的正电的量相等,则正负电荷恰好完全中和,金属箔将不会张开角度;(3)如果带电体所带的负电的量比验电器所带的正电的量多,则正负电荷完全中和后,又剩余了负电荷,金属箔由于带负电荷而重新张开.故选B.

4. B

解析:由于静电感应使不带电的小球发生电荷的再分配,因此,据电荷间的作用规律,即同

种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引的特点知,乙球的左侧为负电荷,右侧为正电荷.5. 正失去金属箔片带上同种电荷,同种电荷相互排斥负

解析:(1)丝绸和玻璃棒摩擦,玻璃棒夺得电子的本领弱,失去电子带正电;丝绸夺得电子的本领强,得到电子带负电.

(2)带正电的玻璃棒接触不带电的验电器时,电荷通过验电器的金属球传给金属杆再传给两片金属箔,两片金属箔带同种电荷,同种电荷相互排斥而张开.

(3)如果将另一带电小球与验电器金属球接触,发现金属箔片闭合,是因为这个带电小球上的负电荷与验电器上的正电荷发生了中和现象.

6.(1)摩擦起电(2)同种电荷互相排斥(3)人体导电(4)拖鞋绝缘等等

点拨:教授站在塑料拖鞋上,手上捏着一个带绝缘柄的圆形铜拍和毛皮摩擦,出现摩擦起电现象.带电的铜拍接触胸部,电荷通过人体传向头发,使头发带同种电荷,由于同种电荷相互排斥,出现“怒发冲冠”现象.

【趣味链接】

火焰周围充满了正、负离子,细塑料包扎带靠近时,与塑料包扎带电性相反的粒子就会转移到塑料包扎带上,塑料包扎带由于所带电被中和而相互合拢带电体能吸引轻小物体

思维点击:带电体A的附近放置一只点燃的蜡烛,发现火焰会偏向A,说明带电体吸引轻小的火焰.离A越近,火焰偏得越厉害,说明两者的相互作用跟距离有关,距离越小,吸引力越大.

初三物理两种电荷知识讲解

两种电荷 【要点梳理】 要点一、自然界的两种电荷及相互作用 1、电荷:物体有了吸引轻小物体的性质,我们说物体带了电,或带了电荷。 2、摩擦起电:用摩擦的方法使物体带电,叫做摩擦起电。 3、正电荷:丝绸摩擦过的玻璃棒带的电荷叫正电荷。 4、负电荷:毛皮摩擦过的橡胶棒上带的电荷叫负电荷。 5、电荷作用规律:同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引。 要点诠释: 1、带电体能够吸引轻小物体,这个吸引是相互的,轻小物体也会吸引带电体。轻小物体是指质量和体积都很小的物体如:通草球,轻质小球、碎纸屑、泡沫、毛发、细小水流等。 2、使物体带电的方法: A、摩擦起电:用摩擦的方法使物体带电,两种不同的物体相互摩擦后,各自带上等量异种电荷的现象。 B、接触带电:用接触的方法使物体带电,即:一个不带电的物体与另一个带电的物体接触时,不带电的物体也带了同种电荷。接触带电实际上是电荷的转移。 要点二、验电器: 1、验电器的结构:金属球、金属杆、金属箔。 2、作用:检验物体是否带电。 3、原理:同种电荷互相排斥。 4、检验物体是否带电的方法:看是否可以吸引轻小物体;通过验电器; 利用电荷间的相互作用。 要点三、原子结构元电荷 1、电荷量:电荷的多少叫做电荷量,简称电荷;单位:库仑,符号 是C。 2、原子结构:物体由分子、原子构成,分子由原子构成,原子由原 子核和核外电子构成,原子核由质子和中子构成。质子带正电,核外 电子带负电,且质子数=核外电子数,则原子带的正电荷与负电荷等 量,原子不显电性,呈电中性,物体也呈电中性,但不能说物体没有电荷。 3、元电荷:精确的实验表明,任何带电体所带的电荷量总是等于某一个最小电荷量的整数倍,即电子所带电荷量的整数倍。因此人们把一个电子所带电荷量的绝对值叫“基本电荷”,也叫“元电荷”(带电量最小的电荷),用符号“e”表示,则e=1.6×10-19C。 要点诠释:摩擦起电的实质,由于不同物体的原子核对于核外电子的束缚能力不同,在相互摩擦中,束

九年级物理两种电荷同步练习及答案

九年级物理两种电荷同 步练习及答案 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】

九年级物理两种电荷同步练习 一、填空题 1. 用干燥的丝绸摩擦玻璃棒后,玻璃棒能吸引轻小物体,则说明玻璃棒_______ ;此轻 小物体 _______ (选填“肯定”或“可能”)是带电体. 2. 用毛皮摩擦过的橡胶棒带______ 电荷,若将此橡胶棒靠近带负电的轻小物体时会互相_______(选填“吸引”或“排斥”). 3. 小李同学在镜子前梳头,她发现梳子会吸引头发,这是因为摩擦后梳子和头发因带___________电荷而相互吸引 4. 原子是由原子核和核外带负电的组成,原子核是由带正电的 ____ 和不带电的 _________组成。 5. 用在干操的头发上梳过的塑料梳子靠近细细的水流,会观察到如图所示的惊奇的现象.这是由于梳子摩擦后 ___.会吸引细细的水流;当梳子靠近带负电的小球.小球被排斥.说明梳子带 _____电。 6. 橡胶棒与毛皮摩擦,橡胶棒由于___________电子而带负电。把带负电的橡胶棒靠近与作业纸摩擦过的塑料吸管,发现吸管被推开,说明吸管带 ____________电。 7. 丝绸摩擦过的玻璃棒带(选填“正”或“负”)电,如图将它与不带电的验电器金属球接触,验电器的金属箔张开,是因为(选填“同种”或“异种”)电荷相互排斥。 5题 7题

8. 早在公元前600年,人们发现了摩擦起电现象,摩擦起电的实质是_________的转移;1733年,科学家经过实验区分出两种电荷,并总结出电荷间的作用规律是___________________. 9. 我们经常在加油站看到一条醒目的警示:“严禁用塑料桶运汽油”。这是因为在运输过程中汽油会不断与筒壁摩擦,使塑料桶带________,造成火灾隐患。10.有A、B两个带电体,若A与B相互排斥,而A又与带正电的C相互吸引,那么A一定带_______电,B与c一定能相互_______。 11.是指大气中直径不大于μm的颗粒悬浮物,能被肺泡吸收并进入血液,影响人体健康。某科研队伍成功研制出净化器,其原理如图所示。闭合开关S1、S2后,风扇旋转吸入含有颗粒物空气,当颗粒物接近带有负电荷的光洁金属网C 时会被快速吸引过来,这是因为带电体具有吸引______________的性质;当颗粒物快速通过光洁金属网C后,会带上负电荷,然后被带有正电荷的棉芯D吸附住,这是因为__________________。 二、选择题 12. 将带正电的玻璃棒靠近泡沫球,出现如图所示的情形。若改用带负电的橡胶棒靠近这个泡沫球,下列推断正确的是()

人教版初中物理《电荷》公开课教学设计

人教版初中物理《电荷》公开课教学设计 《电荷》的教学设计 xxxx禅城区xx中学xx 一、教材分析 《电荷》是人教版八年级第五章第一节,本节的教学内容有:摩擦起电现象、两种电荷及其作用规律、验电器、电荷量及其单位、元电荷、电荷在导体中定向移动。其中两种电荷及其作用规律是教学重点,认识自然界只有两种电荷同时又是教学难点。摩擦起电是人类最早发现的电现象,两种电荷及其相互作用规律是进一步深入学习电学、理解许多电现象的基础,电荷量的概念是后面理解电流概念的关键,因此本节课作为初中电学起始课,具有很重要的地位。 二、教学目标 1.知识与技能 ●认识摩擦起电的现象,了解电荷的种类及电荷间的相互作用; ●了解验电器的原理及其作用,了解电荷量及其单位;●了解原子结构,认识元电荷、自由电子和电荷的移动。 2.过程与方法 ●通过实验活动感受摩擦起电,知道带电体的性质;●在认识自然界只有两种电荷的过程中,感受人们所用的推理方法。 3.情感态度与价值观 ●注意观察静电现象,对电荷种类的探究产生兴趣,能主动利用简易器材动手做实验,激发学生主动学习的兴趣;

●鼓励学生自己查找资料、培养学生的自学能力,引导学生关注社会、初步认识科学及相关知识对人类生活的影响。 三、教学用具 玻璃棒(附丝绸),橡胶棒(附毛皮),验电器,乒乓球,散开的塑料包装绳,碎纸屑若干。 四、教学过程 引入新课: 1.观看动画“怒发冲冠”、录象“女孩头发竖起来”。 2、思考:当空气干燥时用塑料梳子梳头发,为什么头发会随梳子“飘”起来;如果我们身上穿了化纤衣服,衣服会粘在皮肤上,在晚上脱衣时,有时会发出响声,甚至出现火花。这些现象发生的原因是什么? 进行新课: 1.摩擦起电带电体 学生实验:用毛皮摩擦橡胶棒,用丝绸摩擦玻璃棒,分别把棒靠近纸屑,乒乓球等轻小物体,观察现象:_____________________。 说明摩擦过的物体能够_____________________。 小结:物体具有了吸引轻小物体的性质,我们就说物体带了电,或说物体带了电荷。习惯上把带了电的物体叫做带电体。用摩擦的方法使物体带电叫摩擦起电。 在空气干燥的时候,用塑料梳子梳头发,头发会随着梳子飘起来,衣服会粘在皮肤上,是因为梳子、衣服在摩擦过程中带了电的缘故。 介绍防止衣服产生静电的方法。 建议学生回去查找有关静电防止和应用的资料。

初中九年级物理:15.1两种电荷练习题及答案

两种电荷练习题 1.干燥的天气里,在阳光下用塑料梳子梳干燥的头发,越梳头发越蓬松,其主要原因是 。 2.电视机的荧光屏上经常粘有灰尘,这是因为电视机工作时,屏幕上带有,而具有了的性质。 3.若用被绸子摩擦过的玻璃棒去接触一个不带电的验电器,验电器的金属箔会,这表明验电器,在这一过程中电荷是如何转移的。4.用带负电的物体去靠近一个用丝线悬挂着的轻草球时,若轻草球被吸引,则该草球()A.一定带负电B.一定不带电C.一定带正电D.可能带正电,也可能不带电5.甲、乙、丙三个小球,在互相靠近时,甲排斥乙,乙吸引丙,若丙带负电,则()A.乙可能带负电B.甲、乙一定都带正电C.乙可能不带电D.甲一定带负电6.当丝绸跟玻璃棒摩擦时,玻璃棒带电,丝绸带电,这是因为。7.摩擦起电的实质是。 8.用毛皮摩擦橡胶棒,橡胶棒带了负电,这是由于() A.毛皮束缚电子的能力比较强 B.橡胶棒的正电荷转移到了毛皮上 C.摩擦过程中创造了负电荷 D.橡胶棒上有了多余的负电荷 9.带正电的甲金属球和带负电的乙金属球接触后,乙球也带了正电,这是由于()A.甲球上的部分原子核转移到了乙球上 B.甲球上的部分电子转移到了乙球上 C.乙球上的部分电子转移到了甲球上 D.乙球上的部分原子核转移到了甲球上 10.将两个气球在衣服上摩擦几下,用细线悬起来。结果两气球像闹“矛盾”一样不愿靠在一起,这是因为摩擦后的气球。 11.摩擦起电的实质是( ) 的转移,丝绸和玻璃棒摩擦时,玻璃棒因( )而带( ) 电,丝绸因( )而带( )电。 12.有A、B、C、D四个带电体,若A排斥B,A吸引C,C排斥D,且已知D带正电,则A带电荷,B带电荷,C带电荷。

最新人教版九年级物理两种电荷练习题

两种电荷练习题 一、选择题: 1.用带负电的物体去靠近一个用丝线悬挂着的通草球时,若通草球被吸引,则该通草球() A.一定带负电 B。一定不带电 C。一定带正电 D。可能带正电,也可能不带电2.甲、乙、丙三个小球,在互相靠近时,甲排斥乙,乙吸引丙,若丙带负电,则()A.乙可能带负电 B.甲、乙一定都带正电 C.乙可能不带电 D.甲一定带负电3.用毛皮摩擦橡胶棒,橡胶棒带了负电,这是由于() A.毛皮束缚电子的能力比较强 B.橡胶棒的正电荷转移到了毛皮上 C.摩擦过程中创造了负电荷 D.橡胶棒上有了多余的负电荷 4.带正电的甲金属球和带负电的乙金属球接触后,乙球也带了正电,这是由于()A.甲球上的部分原子核转移到了乙球上 B.甲球上的部分电子转移到了乙球上 C.乙球上的部分电子转移到了甲球上 D.乙球上的部分原子核转移到了甲球上 二、填空题: 1.干燥的天气里,在阳光下用塑料梳子梳干燥的头发,越梳头发越蓬松,其主要原因是。 2.电视机的荧光屏上经常粘有灰尘,这是因为电视机工作时,屏幕上带有,而具有了的性质。 3.若用被绸子摩擦过的玻璃棒去接触一个不带电的验电器,验电器的金属箔会,这表明验电器,在这一过程中电荷是如何转移的。 4.当丝绸跟玻璃棒摩擦时,玻璃棒带电,丝绸带电,这是因为。 5.摩擦起电的实质是。 6.将两个气球在衣服上摩擦几下,用细线悬起来。结果两气球像闹“矛盾”一样不愿靠在一起,这是因为摩擦后的气球。 7.摩擦起电的实质是的转移,丝绸和玻璃棒摩擦时,玻璃棒因而带电,丝绸因而带电。 8.有A、B、C、D四个带电体,若A排斥B,A吸引C,C排斥D,且已知D带正电,则带电荷,带电荷,带电荷。 9.用丝绸摩擦玻璃棒,玻璃棒带正电.用毛皮摩擦胶棒,橡胶棒带负电,若用摩擦后的

九年级物理两种电荷习题含答案

两种电荷习题1 出题人;葛老师 一.选择题(共6小题) 1.如图所示,验电器箔片闭合。小璐同学用丝绸摩擦过的玻璃棒接触验电器的金属球,看到验电器的金属箔片张开。下列说法正确的是() A.丝绸与玻璃棒摩擦过程中,玻璃棒上产生的是正电荷 B.丝绸与玻璃棒摩擦过程中,玻璃棒上产生的是负电荷 C.此过程中,玻璃棒上的正电荷移动到了箔片上 D.此过程中,产生的瞬间电流方向是从玻璃棒流向箔片 2.甲、乙、丙、丁四个轻小物体,已知丁与丝绸摩擦过的玻璃棒所带电荷相同,甲和丙互相排斥,丙和乙互相吸引,而乙和丁也互相排斥,则() A.甲、丙带正电,乙带负电B.甲、丙带负电,乙带正电 C.乙、丙带正电,甲带负电D.丙或乙可能不带电 3.甲、乙、丙三个轻质小球,两两相互吸引,其中一个是带电体,则下列说法正确的是()A.甲一定带正电,乙一定带负电,丙一定不带电 B.甲一定带负电,乙一定带正电,丙一定不带电 C.三个小球中肯定有一个不带电 D.肯定甲不带电 4.科学家在探究微观粒子的过程中,认识到原子是由电子和原子核构成,而原子核又由质子和中子构成,以下粒子带负电的是() A.质子B.电子C.中子D.原子核 5.关于导体和绝缘体,下列说法正确的是() A.绝缘体在一定条件下可以变成导体 B.导体导电都是靠电子 C.通常情况下,液体都是导体 D.非金属物质一定是绝缘体 6.如图所示,当带电体接触验电器的金属球时,下列说法正确的是() A.若带电体带正电荷,则这些正电荷就通过金属杆全部转移到金属箔上 B.若带电体带负电荷,则这些负电荷就通过金属杆全部转移到金属箔上 C.若带电体带正电荷,则验电器就有一部分电子转移到带电体上 D.若带电体带负电荷,则验电器就有一部分正电荷转移到带电体上 二.填空题(共4小题) 7.中央电视台的“三星智力快车”节目介绍说,蜜蜂飞行与空气摩擦产生静电,蜜蜂(选填“得到或“失去”)了电子,因此蜜蜂在飞行中就可以吸引带正电的花粉。 8.在探究摩擦起电的实验中: (1)用毛皮摩擦过的橡胶棒能吸引纸屑,是因为橡胶棒带上了电荷从而。进一步实验发现,此时橡胶棒带的是负电,根据你所学习的原子结构的知识,橡胶棒带负电是因为(选填“得到”、“失去”或“创造”)了电子。 (2)根据你的分析,毛皮摩擦过橡胶棒后,毛皮带电。(选填“一定不”、“一定”或“可能”)(3)实验证明自然界存在种电荷,与丝绸摩擦过的玻璃棒所带电荷相同的电荷为电荷。 9.如图是一段细铁丝和饮料吸管做成的静电实验装置,吸管能在水平面内自由转动。用餐巾纸摩擦吸管使其带电。 (1)将一个泡沫小球靠近吸管一端,发现吸管自动靠近小球,这说明泡沫小球(选填“一定”或“不一定”)带电;可以用检验小球是否带电。 (2)把丝绸摩擦过的玻璃棒放在吸管一端的附近,观察到吸管自动“躲开”,这说明:

最新人教版九年级物理《两种电荷》教案

最新人教版物理九年级《两种电荷》教案 (一)知识目标: 1.知道什么叫物体带电和摩擦起电。 2.知道正、负电荷是如何规定的;知道电荷间的相互作用。 4.知道电量及其单位。 (二)能力目标: 1.培养学生学习电学的浓厚兴趣,发展学生的逻辑推理能力。 2.培养学生观察实验的能力及分析、归纳问题的能力。 3.锻炼学生积极参与、亲自动手操作、大胆思维的能力。 (三)情感态度与价值观 1. 培养学生良好的学习习惯。 2. 培养学生的环境保护意识 教学重点两种电荷及其相互作用 教学难点导体中有大量自由移动的电子 (三)教学过程

日常生活中,当空气干燥时用塑料梳子梳头发,头发会顺着梳子飘起来,如果我们身上穿了几件化纤毛衣,在晚上脱衣时,有时会发出响声,甚至出现火花。你有过这种体会吗?你知道上面提到的两种现象发生的原因吗? 总结:摩擦起电,同学们在小学自然课的学习中已经了解了一些关于摩擦起电的知识。摩擦起电的现象在日常生活中又是经常可以看到的。那么,带了电的物体具有哪些性质?头发为什么会随梳子飘起来?在这一节里,我们将继续进行学习和讨论。 1摩擦起电 ①用毛皮摩擦橡胶棒,然后把棒靠近纸屑,验电羽等轻小物体,观察现象。 ②用丝绸摩擦玻璃棒,然后将棒靠近纸屑,验电羽等轻小物体,观察现象。 我们看到,被毛皮摩擦过的橡胶棒,被丝绸摩擦过的玻璃棒,都具有了吸引轻小物体的性质。物体具有了吸引轻小物体的性质,我们就说物体带了电,或说物体带了电荷。习惯上把带了电的物体叫做带电体。 摩擦起电:用摩擦的方法使物体带电叫摩擦起电。 2两种电荷的相互作用 我们已经知道了什么叫带电现象,知道了被毛皮摩擦过的橡胶棒和被丝绸摩擦过的玻璃棒都带上了电荷,那么它们带的电荷是否相同呢? 演示实验:

九年级物理:两种电荷--教案

设计制作:陈代富 第十五电流和电 路 第一节两种电荷 【教学目标】 1. 知识与技能: 认识摩擦起电现象,了解电荷的种类及电荷间的相互作用。 了解验电器的原理及其作用,了解电荷量及其单位。 了解原子结构,认识元电荷、自由电子和电荷的移动。 2.过程与方法 通过实验活动感受摩擦起电,知道带电体的性质; 在认识自然界中只有两种电荷的过程中,感受人们所用的推理方法。 3.情感态度与价值观 注意观察静电实验现象,对电荷种类的研究产生兴趣,能主动利用简易器材动手做静电小实验, 激发学生主动学习的兴趣; 鼓励学生自己查找资料、培养学生的自学能力,引导学生关注社会、初步认识科学及相关知识对人类生活的影响 【教学用具】 玻璃棒(附丝绸),橡胶棒(附毛皮),验电器,乒乓球,散开的塑料包装绳,碎纸屑若干。 【教学过程】 一、引入新课: 1.观看动画“怒发冲冠”、录象“女孩头发竖起来”。 2、思考:当空气干燥时用塑料梳子梳头发,为什么头发会随梳子“飘”起来;如果我们身上穿了化纤衣服,衣服会粘在皮肤上,在晚上脱衣时,有时会发出响声,甚至出现火花。这些现象发生的原因是什么? 二、进行新课: 1.摩擦起电带电体 学生实验:用毛皮摩擦橡胶棒,用丝绸摩擦玻璃棒,分别把棒靠近纸屑,乒乓球等轻小物体,观察现象:_____________________。 说明摩擦过的物体能够_____________________。 小结:物体具有了吸引轻小物体的性质,我们就说物体带了电,或说物体带了电荷。习惯上把带了电的物体叫做带电体。用摩擦的方法使物体带电叫摩擦起电。 在空气干燥的时候,用塑料梳子梳头发,头发会随着梳子飘起来,衣服会粘在皮肤上,是因为梳子、衣服在摩擦过程中带了电的缘故。 介绍防止衣服产生静电的方法。 建议学生回去查找有关静电防止和应用的资料。 2.使物体带电的方法 (1)摩擦起电 请同学们举出几个日常生活中常见的摩擦起电的例子。

九年级上册物理 两种电荷 -含答案解析

两种电荷 要点一、自然界的两种电荷及相互作用 1、电荷:物体有了吸引轻小物体的性质,我们说物体带了电,或带了电荷。 2、摩擦起电:用摩擦的方法使物体带电,叫做摩擦起电。 3、正电荷:丝绸摩擦过的玻璃棒带的电荷叫正电荷。 4、负电荷:毛皮摩擦过的橡胶棒上带的电荷叫负电荷。 5、电荷作用规律:同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引。 要点诠释: 1、带电体能够吸引轻小物体,这个吸引是相互的,轻小物体也会吸引带电体。轻小物体是指质量和体积都很小的物体如:通草球,轻质小球、碎纸屑、泡沫、毛发、细小水流等。 2、使物体带电的方法: A、摩擦起电:用摩擦的方法使物体带电,两种不同的物体相互摩擦后,各自带上等量异种电荷的现象。 B、接触带电:用接触的方法使物体带电,即:一个不带电的物体与另一个带电的物体接触时,不带电的物体也带了同种电荷。接触带电实际上是电荷的转移。 要点二、验电器: 1、验电器的结构:金属球、金属杆、金属箔。 2、作用:检验物体是否带电。 3、原理:同种电荷互相排斥。 4、检验物体是否带电的方法:看是否可以吸引轻小物体;通过验电器;利 用电荷间的相互作用。 要点三、原子结构元电荷 1、电荷量:电荷的多少叫做电荷量,简称电荷;单位:库仑,符号是C。 2、原子结构:物体由分子、原子构成,分子由原子构成,原子由原子核和 核外电子构成,原子核由质子和中子构成。质子带正电,核外电子带负电, 且质子数=核外电子数,则原子带的正电荷与负电荷等量,原子不显电性, 呈电中性,物体也呈电中性,但不能说物体没有电荷。 3、元电荷:精确的实验表明,任何带电体所带的电荷量总是等于某一个最小电荷量的整数倍,即电子所带电荷量的整数倍。因此人们把一个电子所带电荷量的绝对值叫“基本电荷”,也叫“元电荷”(带电量最小的电荷),用符号“e”表示,则e=1.6×10-19C。 要点诠释:摩擦起电的实质,由于不同物体的原子核对于核外电子的束缚能力不同,在相互摩擦中,束缚能力弱的物体失去电子而带正电,束缚能力强的物体得到电子而带负电。摩擦起电的过程是电荷的转移过程,而非创造了电荷。

人教版九年级物理第十五章第一节两种电荷(教案)

《两种电荷》教案 【教学目标】 1.知识与技能 认识摩擦起电现象,了解电荷的种类及电荷间的相互作用。 了解验电器的原理及其作用,了解电荷量及其单位。 知道导体和绝缘体 2.过程与方法 通过实验活动让学生感受摩擦起电,知道带电体的性质; 在认识自然界中只有两种电荷的过程中,感受人们所用的推理方法。 3.情感态度与价值观 注意观察静电实验现象,对电荷种类的研究产生兴趣,能主动利用简易器材动手做静电小实验, 激发学生主动学习的兴趣; 【教学重点】 两种电荷及它们间的相互作用;电荷量及其单位。 【教学难点】 摩擦起电的实质;金属中的电子可以自由移动。 【教学方法】 合作探究交流 【教学用具】 玻璃棒(附丝绸),橡胶棒(附毛皮),验电器,散开的塑料包装绳,碎纸屑若干 【课时安排】 1课时 【教学过程】 一、创设情境,导入新课 当空气干燥时,让学生动手做一做,与头发摩擦过的塑料梳子吸引小纸片,摩擦过的气球吸引水流和头发,引入新课。 二、探究新知 (一)两种电荷

1.摩擦起电 能够吸引轻小物体的物体叫做带电体,或带上电荷的物体。我们就说物体带了“电”,或者说带了电荷。 带电体的基本性质:能吸引轻小物体。 用摩擦的方法使物体带电,叫做摩擦起电。 使物体带电的方法: 1.摩擦起电 2.接触起电 3.感应起电 接触起电:用带电体接触不带电的物体,使不带电的物体带电,两物体带等量的同种电荷。 感应起电:用带电体靠近不带电的物体,使不带电的物体带电,两物体带异种电荷。 2.电荷间的相互作用 通过实验演示:电荷间的相互作用(播放视频) 3.两种电荷 想一想:被毛皮摩擦过的橡胶棒与被丝绸摩擦过的玻璃棒带的电一样吗? 手捋的塑料绳,餐巾纸摩擦过的吸管等分别靠近摩擦过的橡胶棒或玻璃棒,观察发生的现象? 实验现象:凡是与丝绸摩擦过的玻璃棒相排斥的带电体,必定与毛皮摩擦过的橡胶棒相吸引。 大量的事实使人们认识到:自然界只有两种电荷。 人们把丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电荷叫做正电荷; 把毛皮摩擦过的橡胶棒带的电荷叫做负电荷。 结论:同种电荷互相排斥,异种电荷相互吸引。 4.电荷量 电荷的多少叫做电荷量,简称电荷。 电荷的单位为库仑,简称库,符号是C。 例如:一根摩擦过的玻璃棒或橡胶棒所带的电荷,大约只有10-7C。一片雷雨云带电的电荷,大约有几十库伦。 5.验电器

人教版初中物理九年级第十五章第一节两种电荷教案

15.1 两种电荷教案 【教材分析】 《两种电荷》是人教版九年级第十五章第一节,本节的教学内容有:摩擦起电现象、两种电荷及其作用规律、验电器、电荷量及其单位、原子结构、原子核、电荷在导体中定向移动。其中两种电荷及其作用规律是教学重点,认识自然界只有两种电荷同时又是教学难点。摩擦起电是人类最早发现的电现象,两种电荷及其相互作用规律是进一步深入学习电流概念的关键,因此本节课作为初中电学起始课,具有很重要的地位。 【学情分析】 本节课中的摩擦起电现象,两种电荷及其作用规律,学生在小学自然常识课中曾经学过,初中阶段应在这个基础上,通过实验分析,使学生了解“自然界只有两种电荷”的逻辑思维过程,发展学生的逻辑推理能力.所以必须把这些比较简单的知识讲得丰富些,挖掘深度,不然难以引起学生的学习兴趣。通过课本图4-3所示的演示实验,使学生知道验电器带电的多少与验电器箔片张开的角度大小相对应,从而引出电荷量的概念。电荷量的单位是直接告诉学生的,为了使学生对电荷量的单位库仑有个大概的了解,应举例说明:一根摩擦过的玻璃棒或橡胶棒所带的电荷量,大约只有10-7库仑,一片带电的云上所带的电荷量,大约有几十库仑。 【教学目标】 1.知识与技能 ①认识摩擦起电的现象,了解电荷的种类及电荷间的相互作用规律; ②了解验电器的原理及其构造作用,了解电荷量及其单位; ③了解原子结构,认识元电荷,了解金属中存在自由电子和电荷的移动,了解导体和绝缘体。 2.过程与方法 ①经历实验探究活动感受摩擦起电,知道带电体的性质; ②在认识自然界只有两种电荷的过程中,感受人们所用的推理方法; ③尝试应用已知的科学知识去解决具体的问题。 3.情感态度与价值观 ①关心生活、生产、自然现象中常见的电现象(如摩擦起电等),对电荷种类的探究产生兴趣,能主动利用简易器材动手做实验,激发学生主动学习的兴趣; ②具有对科学的求知欲,乐于探索、善于观察、勤于分析,具有创新的精神。 【教学重点】 摩擦起电现象;两种电荷及电荷间的相互作用规律。 【教学难点】 1.从实验现象推理得出自然界中只存在两种电荷。 2.了解原子结构和金属导体中自由电子的存在。 【教学方法】

人教版九年级物理电学知识点学习资料

初中电学知识总复习提纲 、电荷 1带了电(荷):摩擦过的物体有了吸引物体的轻小物体的性质,我们就说物体带了电。 轻小物体指:碎纸屑、头发、通草球、灰尘、轻质球等。 2、使物体带电的方法: <定义:用摩擦的方法使物体带电原因:不同物质原子核束缚电子的本领不同 ①摩擦起电< 实质:电荷从一个物体转移到另一个物体上 '能量的转化:机械能--电能 ②接触带电:物体和带电体接触带了电。如带电体与验电器金属球接触使之带电。 ③感应带电:由于带电体的作用,使带电体附近的物体带电。 3、两种电荷: 正电荷:规定:用丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电叫正电荷。 :实质:物质中的原子失去了电子 负电荷:J 规定:毛皮摩擦过的橡胶棒所带的电叫负电荷。 1 实质:物质中的原子得到了多余的电子 4、电荷间的相互作用规律:同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。 5、验电器:「构造:金属球、金属杆、金属箔 J作用:检验物体是否带电或者带电多少。L原理:同种电荷相互排斥的原理。 6、电荷量:电荷的多少;单位:库仑(C)。 7、元电荷(e): 一个电子所带的电荷量, e =1.6 x 10-19C &异种电荷接触在一起要相互抵消。 9、中和:放在一起的等量异种电荷完全抵消的现象。拓展:①如果物体所带正、负电量不等,也会发生中 和现象。这时,带电量多的物体先用部分电荷和带电量少的物体中和,剩余的电荷可使两物体带同种电荷。 ②中和不是意味着等量正负电荷被消灭,实际上电荷总量保持不变,只是等量的正负电荷使物体整体 显不出电性。 二、电路 1. 电流的形成:电荷的定向移动形成电流.(任何电荷的定向移动都会形成电流)。 2. 电流的方向:在电源的外部,电流从电源正极经用电器流向负极。 3. 电源:能提供持续电流(或电压)的装置。 4. 电源是把其他形式的能转化为电能。如干电池是把化学能转化为电能.发电机则由机械能 转化为电能。 5. 电路中有持续电流的条件:① 有电源②电路闭合 6. 导体:容易导电的物体叫导体。如:金属,人体,大地,石墨,酸、碱、盐水溶液等。 导体容易导电的原因:导体内部有大量的自由电荷。 7. 绝缘体:不容易导电的物体叫绝缘体。如:玻璃,陶瓷,塑料,油,纯水等。 绝缘体不容易导电的原因:绝缘体内部几乎没有自由电荷。 8. 电路的基本组成:由电源,导线,开关和用电器组成。

人教版九年级物理第十五章第1节两种电荷教案

第十五章第1节两种电荷 一、教材分析 《两种电荷》是人教版九年级第十五章第一节,本节的教学内容有:摩擦起电现象、两种电荷及其作用规律、验电器、电荷量及其单位、元电荷、电荷在导体中定向移动。其中两种电荷及其作用规律是教学重点,认识自然界只有两种电荷同时又是教学难点。摩擦起电是人类最早发现的电现象,两种电荷及其相互作用规律是进一步深入学习电学、理解许多电现象的基础,电荷量的概念是后面理解电流概念的关键,因此本节课作为初中电学起始课,具有很重要的地位。 二、教学目标 (一)知识与技能 1、认识摩擦起电的现象,了解电荷的种类及电荷间的相互作用; 2、了解验电器的原理及其作用,了解电荷量及其单位; 3、了解原子结构,认识元电荷、自由电子和电荷的移动。 (二)过程与方法 1、通过实验活动感受摩擦起电,知道带电体的性质; 2、在认识自然界只有两种电荷的过程中,感受人们所用的推理方法。 (三)情感态度与价值观 1、注意观察静电现象,对电荷种类的探究产生兴趣,能主动利用简易器材动手做实验,激发学生主动学习的兴趣; 2、鼓励学生自己查找资料、培养学生的自学能力,引导学生关注社会、初步认识科学及相关知识对人类生活的影响。 三、教学用具 玻璃棒(附丝绸),橡胶棒(附毛皮),验电器,乒乓球,散开的塑料包装绳,碎纸屑若干。 四、教学过程 (一)引入新课: 1、观看动画“怒发冲冠”、录象“女孩头发竖起来”。

2、思考:当空气干燥时用塑料梳子梳头发,为什么头发会随梳子“飘”起来;如果我们身上穿了化纤衣服,衣服会粘在皮肤上,在晚上脱衣时,有时会发出响声,甚至出现火花。这些现象发生的原因是什么? (二)进行新课: 1、摩擦起电带电体 学生实验:用毛皮摩擦橡胶棒,用丝绸摩擦玻璃棒,分别把棒靠近纸屑,乒乓球等轻小物体,观察现象:_____________________。 说明摩擦过的物体能够_____________________。 小结:物体具有了吸引轻小物体的性质,我们就说物体带了电,或说物体带了电荷。习惯上把带了电的物体叫做带电体。用摩擦的方法使物体带电叫摩擦起电。 在空气干燥的时候,用塑料梳子梳头发,头发会随着梳子飘起来,衣服会粘在皮肤上,是因为梳子、衣服在摩擦过程中带了电的缘故。 介绍防止衣服产生静电的方法。 建议学生回去查找有关静电防止和应用的资料。 2、使物体带电的方法 (1)摩擦起电 请同学们举出几个日常生活中常见的摩擦起电的例子。 (2)接触带电 除摩擦外,用接触的方法也可以使物体带电。 女孩头发能够竖起来,是因为人体与带电体接触而使头发也带了电。 3、两种电荷 我们已经知道了什么叫带电现象,知道了被毛皮摩擦过的橡胶棒和被丝绸摩擦过的玻璃棒都带上了电荷,那么它们带的电荷是否相同呢? 演示实验:将被毛皮摩擦过的橡胶棒放在支架上,用另一根被毛皮摩擦过的橡胶棒去靠近它,看到的现象:_____________________。 将被丝绸摩擦过的玻璃棒放在支架上,用另一根被丝绸摩擦过的玻璃棒去靠近它,看到的现象:_____________________。

人教版九年级物理电荷练习题

电荷练习题 一、选择题: 1.用带负电的物体去靠近一个用丝线悬挂着的通草球时,若通草球被吸引,则该通草球()A.一定带负电 B。一定不带电 C。一定带正电 D。可能带正电,也可能不带电 2.甲、乙、丙三个小球,在互相靠近时,甲排斥乙,乙吸引丙,若丙带负电,则() A.乙可能带负电 B.甲、乙一定都带正电 C.乙可能不带电 D.甲一定带负电 3.用毛皮摩擦橡胶棒,橡胶棒带了负电,这是由于() A.毛皮束缚电子的能力比较强 B.橡胶棒的正电荷转移到了毛皮上 C.摩擦过程中创造了负电荷 D.橡胶棒上有了多余的负电荷 4.带正电的甲金属球和带负电的乙金属球接触后,乙球也带了正电,这是由于() A.甲球上的部分原子核转移到了乙球上 B.甲球上的部分电子转移到了乙球上 C.乙球上的部分电子转移到了甲球上 D.乙球上的部分原子核转移到了甲球上 二、填空题: 1.自然界中只存在两种电荷,分别是____电荷和_____电荷. 2.当丝绸跟玻璃棒摩擦时,玻璃棒带电,丝绸带电,这是因为。 3.摩擦起电的实质是的转移,丝绸和玻璃棒摩擦时,玻璃棒因而带电,丝绸因而带电。 4.干燥的天气里,在阳光下用塑料梳子梳干燥的头发,越梳头发越蓬松,其主要原因是。 5.电视机的荧光屏上经常粘有灰尘,这是因为电视机工作时,屏幕上带有,而具有了的性质。 6.将两个气球在衣服上摩擦几下,用细线悬起来。结果两气球像闹“矛盾”一样不愿靠在一起,这是因为摩擦后的气球。 7.若用被绸子摩擦过的玻璃棒去接触一个不带电的验电器,验电器的金属箔会,这表明验电器,在这一过程中电荷是如何转移的。 8.有A、B、C、D四个带电体,若A排斥B,A吸引C,C排斥D,且已知D带正电,则带电荷,带电荷,带电荷。 9.有A、B、C、D四个带电体,用细线悬挂起来,它们相互作用的情况如图11-2所示,已知B 带正电,则D带____电荷。

九年级物理两种电荷教案

第十五章电流和电路 第1节两种电荷 【教材分析】 《两种电荷》是人教版九年级第十五章第一节,本节的教学内容有:摩擦起电现象、两种电荷及其作用规律、验电器、电荷量及其单位、元电荷、电荷在导体中定向移动、导体和绝缘体等。摩擦起电是人类最早发现的电现象,两种电荷及其相互作用规律是进一步深入学习电学、理解许多电现象的基础,电荷量的概念是后面理解电流概念的关键,因此本节课作为初中电学起始课,具有很重要的地位。 【教学对象分析】 本节课中的摩擦起电现象,两种电荷及其作用规律,学生在小学自然常识课中曾经学过,初中阶段应在这个基础上,通过实验分析,使学生了解“自然界只有两种电荷”的逻辑思维过程,发展学生的逻辑推理能力。所以必须把这些比较简单的知识讲得丰富些,挖掘深度,不然难以引起学生的学习兴趣。通过课本图15.1-3所示的演示实验,使学生知道验电器带电的多少与验电器箔片张开的角度大小相对应,从而引出电荷量的概念。电荷量的单位是直接告诉学生的,为了使学生对电荷量的单位库仑有个大概的了解,应举例说明:一根摩擦过的玻璃棒或橡胶棒所带的电荷量,大约只有10-7库仑,一片带电的云上所带的电荷量,大约有几十库仑。关于元电荷及原子的知识,此地只要了解即可,留待课上进一步学习,此地主要是让知道电荷的由来。最后一部分“电荷在导体中定向移动”有点抽象,可用演示实验作进一步的形象讲解。 【教学内容】 本节课教学内容主要分为以下五个部分: 第一部分:摩擦起电现象 第二部分:两种电荷规定方法及电荷间的相互作用规律 第三部分:用验电器来检验物体是否带电 第四部分:电荷量及其单位 第五部分:元电荷及原子结构、电荷的定向移动、导体和绝缘体 【教学目标】 1.知识与技能 ●认识摩擦起电的现象,了解电荷的种类及电荷间的相互作用; ●了解验电器的原理及其作用,了解电荷量及其单位; ●了解原子结构,认识元电荷、自由电子和电荷的移动。 2.过程与方法 ●通过实验活动感受摩擦起电,知道带电体的性质; ●在认识自然界只有两种电荷的过程中,感受人们所用的推理方法。 3.情感态度与价值观 ●注意观察静电现象,对电荷种类的探究产生兴趣,能主动利用简易器材动手做实验,激发主动学 习的兴趣; ●鼓励学生自己查找资料、培养学生的自学能力,引导关注社会、初步认识及相关知识对人类生活的影响。 【教学重难点】 重点:两种电荷及其作用规律、电荷量及其单位、电荷的定向移动。 难点:认识自然界只有两种电荷。 【教学器材】 玻璃棒(附丝绸),橡胶棒(附毛皮),塑料刻度尺,验电器,支架,带绝缘皮铜导线,碎纸屑若干。【教学方法】 实验探究法

人教版九年级物理:《电荷》练习(含详解)【2】(1)

学科:物理 专题:电荷 题一 下列关于摩擦起电的说法中,正确的是() A.电子从一个物体转移到了另一个物体上 B.两个物体都不同程度的失去了电子 C.两个物体相互摩擦创造的电 D.两个物体的原子核发生了转移 题二 用塑料梳子梳头时会因为摩擦而起电,经检验塑料梳子所带的电荷为负电荷,则用梳子梳头时() A.塑料梳子失去一些电子 B.塑料梳子得到一些电子 C.头发得到一些电子 D.头发失去一些电子 题三 PM2.5是指大气中直径不大于2.5 μm的颗粒悬浮物,能被肺泡吸收并进入血液,影响人体健康。某科研队伍成功研制出PM2.5净化器,其原理如图所示。闭合开关S1、S2后,风扇旋转吸入含有颗粒物空气,当颗粒物接近带有负电荷的光洁金属网C时会被快速吸引过来,这是因为带电体具有吸引_________的性质;当颗粒物快速通过光洁金属网C后,会带上负电荷,然后被带有正电荷的棉芯D吸附住,这是因为________。 题四 将带正电的物体靠近吊在细线上的通草球,通草球会被吸引(没有互相接触).如果换用带

负电的物体去靠近这个通草球,则通草球() A.一定被吸引 B.一定被排斥 C.可能被吸引,也可能静止不动 D.可能被吸引,也可能被排斥 题五 a、b、c、d四个丝线吊着的通草小球,若a、b两球相吸引,b、c两球互相排斥,c、d两球互相吸引,若将a、d两球互相靠近时,则a、d两球之间() A.相吸引 B.相排斥 C.无作用 D.可能吸引也可能排斥也可能无作用 题六 现有A、B两个带电体,若A与B相互排斥,而A又与带正电的C相互吸引,那么A一定带电,B与C一定能相互;用丝绸摩擦过的玻璃棒去靠近一个悬挂着的通草球,发现通草球被吸引过来,但接触后又分离了,请解释上述现象。 题七 题八 一个完好的验电器,其金属箔片已张开一定的角度,现在拿一根用丝绸摩擦过的玻璃棒与验电器的金属球接触,发现金属箔张开的角度增大了,这说明() A.验电器原来带正电 B.验电器原来带负电 C.验电器原来不带电 D.验电器原来的带电情况无法确定

九年级物理全册 15.1 两种电荷教案(1)

名 师 优 秀 教 案 执教者:xx 时间:20xx年

15.1 两种电荷 【教学目标】 知识与技能 1.知道摩擦起电现象;知道物体带电的性质。 2.知道自然界中存在两种电荷;知道电荷间的相互作用规律。 3.知道验电器的构造、原理;会使用验电器检验物体是否带电;知道电荷量及其单位。 4.了解原子结构及一个电子带的电荷量是e=1.6×10-19C。了解导体和绝缘体。 过程与方法 1.体会人们认识“自然界中只有两种电荷以及电荷间相互作用规律”的过程。 2.通过实验,养成学生初步的观察、实验能力,初步的分析、概括能力以及应用物理知识解决实际问题的能力。 情感态度与价值观 1.通过实验,激发学生学习电学,探究电的知识的兴趣。 2.在探究活动中养成同学之间的协作意识,领悟科学的思想和精神。 【教学重点】 电荷种类及相互作用,验电器原理,原子结构。 【教学难点】 根据原子结构解释摩擦起电的原因。 【教学准备】 教师准备:自制多媒体课件、玻璃棒(附丝绸)、橡胶棒(附毛皮)、验电器、支架、带绝缘皮铜导线、颗粒泡沫屑若干。 学生分组:气球,颗粒泡沫屑若干、水、梳子、玻璃棒(附丝绸)、橡胶棒(附毛皮)、塑料刻度尺、验电器、支架、带绝缘皮铜导线。 【教学过程】

【设置悬念】 同学们知道这种神奇现象的原理吗? 【引入新课】 这是一种放电现象,在了解“电”之前,可不要轻易尝试这种实验。神奇的电到底是什么?从今天我们就逐渐揭开它的神秘面纱。让我们一起走进——两种电荷。 (设计意图:联系实际,设置疑问,创设物理情境,激发学生兴趣,使学生认真观察、思考。)有兴趣的观看。交流热议。 二、探究新知 1.摩擦起电【问题过渡】 当空气干燥时用塑料梳子梳头发,为什么头发会随梳子 “飘”起来?这些现象发生的原因是什么? 【引导实验】 日常生活中与以上现象类似的例子很多,想用给你提供的 器材和身边的物品,亲手试试吗? 【实验器材】梳子、塑料尺、气球、碎纸屑、轻小泡沫。 【提出问题】 1.怎样判断物体是否带电? 学生思考、交流、讨论。 回答预设: (1)梳子带电。 (2)摩擦起电。 自主选择器材,动手探 究。 动手操作预设: 用梳子,塑料尺或气球在 干燥、清洁的头发上摩 擦,之后将物体靠近碎纸 屑或轻小颗粒泡沫屑,看 是否能将其吸起。 根据实验现象思考问题 并积极发表见解。 回答预设: 1.物体有吸引轻小物体 的性质,我们就说物体带

人教版九年级物理《两种电荷》习题3

两种电荷 1.两个完全相同的验电器所带的电量相等,使它们的金属球相互接触后,验电器的金属箔张开的角度都不发生改变,这说明()。 A. 两个验电器带的都是正电 B. 两个验电器带的都是负电 C. 两个验电器一定带同种电荷 D. 两个验电器一定带异种电荷 2.A、B、C、D四个带电体,如果A排斥B,A吸引C,C排斥D,已知:B缺少电子,则C带电,D带电。 3.验电器原来带正电荷,当用一个物体接触它的金属球时,金属箔张开的角度变大了,则这个物体()。 A.一定带正电 B.一定带负电 C.一定不带电 D.可能不带电 4.有两个完全相同的验电器,分别带有等量的异种电荷,如果把它们的金属球互相接触一下,验电器金属箔的张角将()。 A.不变 B.变大一些 C.变为零 D.变小一些,但不为零 5.三只悬挂的小球,其中任意两只球靠近时,都相互吸引,这三只球的带电情况是()。 A.三只都带正电 B.两只带正电,一只带负电 C.一只带正电,两只不带电 D.一只带正电,一只带负电,一只不带电 6.A、B、C、D四个带电的小球,B球吸引A球,B球排斥C球,C球吸引D球,若C球带正电,则当A球和D球靠近时,将()。 A.相互吸引 B.相互排斥 C.不发生相互作用 D.以上三种情况都有可能 7.用手直接拿一根铜棒和丝绸摩擦,则铜棒上将()。 A.带正电 B.带负电 C.不带电 D.带正电或负电不能确定 8.如图13-7所示,在开关和小灯泡之间连接两个金属夹A和 B,在两个金属夹之间分别接入硬币、塑料尺、铅笔芯、橡皮,闭 图13-7 合开关后,能使小灯泡发光的是()。 A.硬币和橡皮 B.硬币和铅笔芯 C.橡皮和塑料尺 D.铅笔芯和塑料尺

初中物理两种电荷教学反思

初中物理两种电荷教学反思 为今后的教学质量有所提升,八年级物理教师们对于两种电荷的教学需要哪些反思呢?接下来是我为大家带来的关于八年级物理两种电荷教学反思,希望会给大家带来帮助。 初中物理两种电荷教学反思(一) 怀着忐忑不安的心情把《电荷》这节课上完了,由于是第一次参加这样的活动,现在心情仍在起浮之中。本节课给我的启示是很多的,可以说教学实践中又多了一次历练,收获很大,下面就我的感想总结如下: 一、要深入挖掘教材,课前充分备课 自己从教五年了,“电荷摩擦起电”一节课以前用旧教材上过,自以为十分熟悉了,但在备课过程中,自己一遍遍地阅读研究教材,才发现新教材改了很多,把以前三节课的内容压缩成一节内容,而且把摩擦起电的原因的内容删掉了。这节课是初中物理电学部分的第一节课,摩擦起电虽然学生在小学自然常识中已经学过,但是在初中阶段有必要从头讲起。因为从电的发展史来看,人们首先得到的是静电知识,从电学系统来看,静电是电学的基本知识,所以学好这部分内容可以为以后的电学知识的学习打下良好的基础,开个好头就显得非常关键了。如何上好这节课需要动一番脑筋,必须做到教学内容、实验、学生活动有机的结合起来,尤其各部分知识的衔接和过度上要做到自然。 二、要充分发挥教师的主导作用,突出学生的主体地位 一个好的教师不应只是传授知识,而是教会方法,教师要不断地改善自己的教学行为,来影响学生的学习的习惯,以便把自己的教学理念更好地贯穿在教学

之中。课上课下充分调动学生的积极性,这一点平时自己在教学中坚持得还好,课上显得比较轻松,学生学习效果也较好。让学生做实验探究时,教师要做适当的指导,可以提高学生的合作意识并提高课堂效率,学生明白了,就无需老师再讲了。而我这节课中由于我校没有足够的实验器材,没能分组实验,只是做了演示实验,而且讲的较多,没给学生更多的时间去动手做实验去探究,这是以后要加以改进的地方。 三、要恰当应用多媒体辅助教学,多做实验,做好实验。 多媒体课件在教学中必须处于辅助地位。在以往作课时自己做了些幻灯片,可使用后发现效果不好,好像为了放幻灯片而忽略了与学生的互动,严重束缚了教学活动。课堂上学生会提出什么样的问题,有时我们是不能预知的,这对教师的应变能力是一个考验,按事先准备好的课件上课,感觉教师会被课件牵着走,影响教学效果。物理是一门以实验为基础的学科,加强实验教学,会使学生感到学的知识可信,且印象深刻,考虑到32中的实际情况,我放弃了课件,把重点放在了演示实验上。 四、学无止境,不断完善提高教学水平 1、在学生探究电荷间的相互作用时应该让学生先讨论一下实验方法。在这点上没有设计好,应该事先做好学案,或用小黑板列成表格,在做完实验后让学生把实验现象填写下来。做课过程中的实验现象较多,学生记不住,归纳起来就显得乱了些,也容易出现偏差。 2、这次讲课中用丝绸摩擦玻璃棒效果不好,这主要是跟温度有关,另外再加上自己手上有些出汗,但实验效果还算不错。 3、课堂达标检测未能安排好。(在学校的试讲时安排了一组试题,并做了讲