常用中成药解析——枳实导滞丸(处方药)

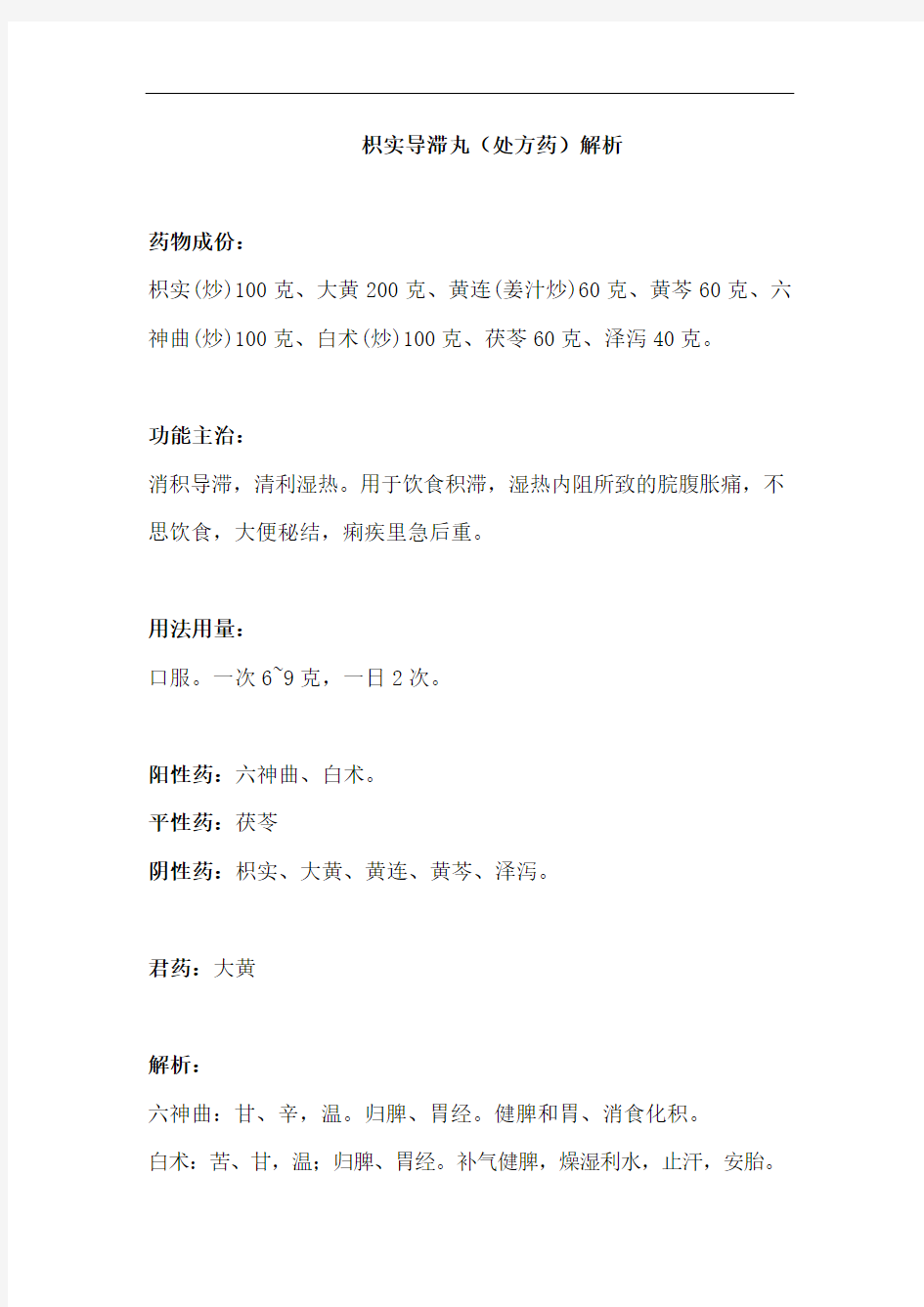

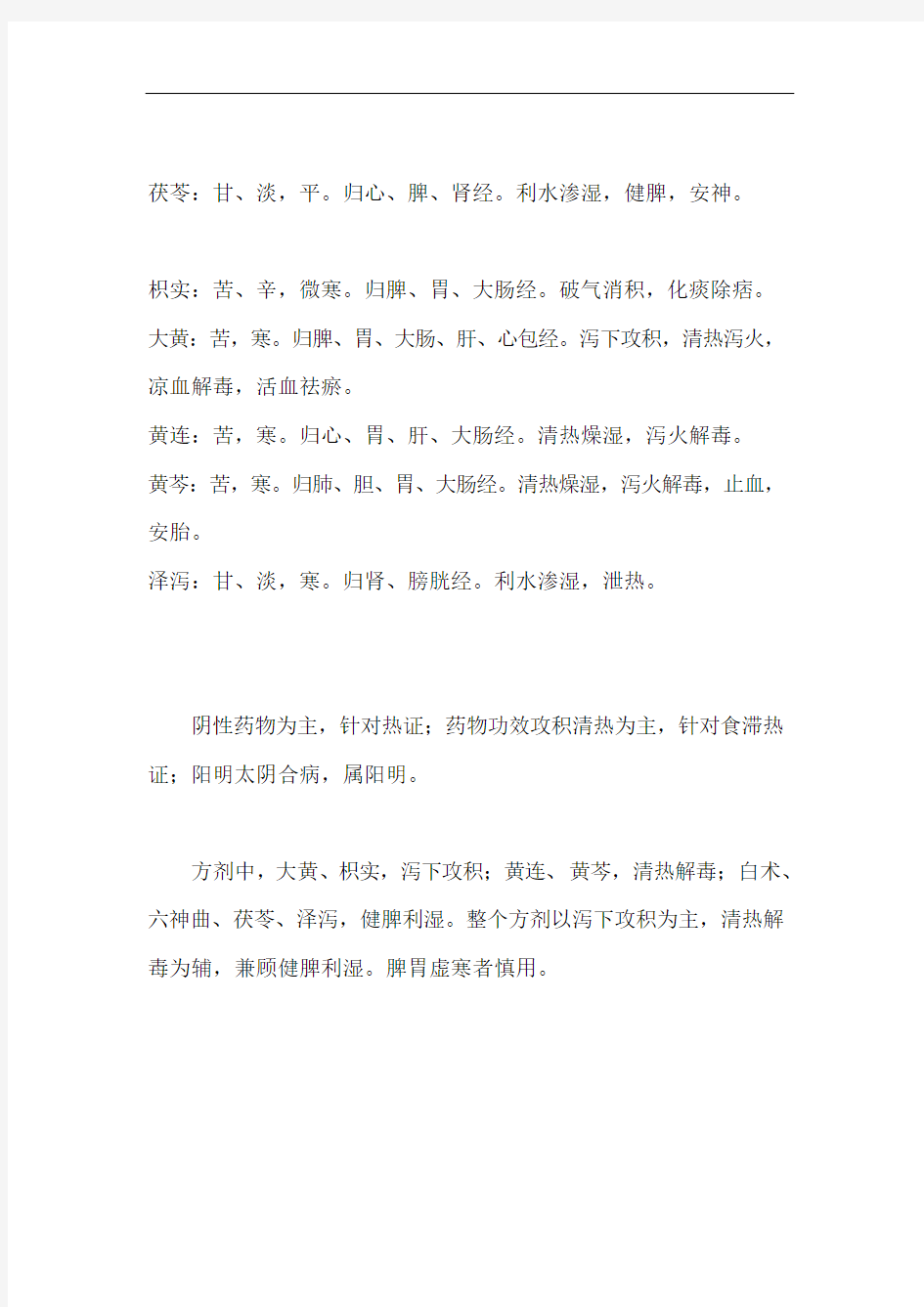

枳实导滞丸(处方药)解析

药物成份:

枳实(炒)100克、大黄200克、黄连(姜汁炒)60克、黄芩60克、六神曲(炒)100克、白术(炒)100克、茯苓60克、泽泻40克。

功能主治:

消积导滞,清利湿热。用于饮食积滞,湿热内阻所致的脘腹胀痛,不思饮食,大便秘结,痢疾里急后重。

用法用量:

口服。一次6~9克,一日2次。

阳性药:六神曲、白术。

平性药:茯苓

阴性药:枳实、大黄、黄连、黄芩、泽泻。

君药:大黄

解析:

六神曲:甘、辛,温。归脾、胃经。健脾和胃、消食化积。

白术:苦、甘,温;归脾、胃经。补气健脾,燥湿利水,止汗,安胎。

茯苓:甘、淡,平。归心、脾、肾经。利水渗湿,健脾,安神。

枳实:苦、辛,微寒。归脾、胃、大肠经。破气消积,化痰除痞。

大黄:苦,寒。归脾、胃、大肠、肝、心包经。泻下攻积,清热泻火,凉血解毒,活血祛瘀。

黄连:苦,寒。归心、胃、肝、大肠经。清热燥湿,泻火解毒。

黄芩:苦,寒。归肺、胆、胃、大肠经。清热燥湿,泻火解毒,止血,安胎。

泽泻:甘、淡,寒。归肾、膀胱经。利水渗湿,泄热。

阴性药物为主,针对热证;药物功效攻积清热为主,针对食滞热证;阳明太阴合病,属阳明。

方剂中,大黄、枳实,泻下攻积;黄连、黄芩,清热解毒;白术、六神曲、茯苓、泽泻,健脾利湿。整个方剂以泻下攻积为主,清热解毒为辅,兼顾健脾利湿。脾胃虚寒者慎用。

各病治疗方剂

各病治疗方剂 各病治疗方剂 一、感冒 1风寒感冒:辛温解表,宣肺散寒-荆防达表汤或荆防败毒散(荆防)2风热感冒:辛凉解表,宣肺清热-银翘散或葱豉桔梗汤(银) 3暑湿感冒:清暑祛湿解表-新加香薷饮(薷) 4气虚感冒:益气解表-参苏饮(参苏) 5阴虚感冒:滋阴解表-加减葳蕤汤(葳) 二、咳嗽 1风寒袭肺:疏风散寒,宣肺止咳-三拗汤合止咳散(拗+咳) 2风热犯肺:疏风清热,宣肺化痰-桑菊饮(菊) 3风燥伤肺:疏风清肺,润燥止咳-桑杏汤(杏) 4痰湿蕴肺:健脾燥湿,化痰止咳-二陈汤合三子养亲汤(二+三) 5痰热郁肺:清热肃肺,化痰止咳-清金化痰汤(清金) 6肝火犯肺:清肺平喘,顺气降火-加减泻白散合黛蛤散(白+黛)

7肺阴亏耗:滋阴润肺,止咳化痰-沙参麦冬汤(沙) 三、哮证发 发作期 1寒哮:宣肺散寒,化痰平喘-射干麻黄汤或小青龙汤(射) 2热哮:清热宣肺,化痰定喘-定喘汤或越婢加半夏汤(定) 3寒包热哮:解表散寒,清化痰热-小青龙加石膏汤或厚朴麻黄汤(小龙+石) 4风痰哮:祛风涤痰,降气平喘-三子养亲汤(三子) 5虚哮:补肺纳肾,降气化痰-平喘固本汤(平固) 6肺脾气虚:健脾益气,补土生金-六君子汤(六) 7肺肾两虚:补肺益肾-生脉地黄汤合金水六君煎(脉地+金水) 缓解期 1肺虚:补肺固卫-玉屏风散(屏) 2睥虚:健脾化痰-六君子汤(六) 3肾虚:补肾摄钠-金匮肾气丸或七味都气丸(匮) 四、喘证 1风寒壅肺:宣肺散寒-麻黄汤合华盖散(黄+盖)

2表寒肺热:解表清里,化痰平喘-麻杏石甘汤(麻甘) 3痰热郁肺:清热化痰,宣肺平喘-桑白皮汤(桑皮) 4痰浊阻肺:祛痰降逆,宣肺平喘-二陈汤合三子养亲汤(二+三)5肺气郁痹:开郁降气平喘-五磨饮子(五磨) 虚喘 1肺虚:补肺益气养阴-补肺汤合玉屏风散或合生脉散(肺+屏) 2肾虚:补肾纳气 (1)肾阳虚-金匮肾气丸、参蛤散(参蛤) (2)肾阴虚-七味都气丸合生脉散(七+脉) 五、肺痈 1初期:疏风散热,清肺化痰-银翘散(银) 2成痈期:清肺解毒,化瘀消痈-千金苇茎汤合如金解毒散(千+如)3溃脓期:排脓解毒-加味桔梗汤(桔) 4恢复期:清养补肺-沙参清肺汤或桔梗杏仁煎(沙清)或(桔杏)六、心悸 1心虚胆怯:镇惊定志、养心安神

枳实导滞丸

枳实导滞丸 1 来源拼音名Zhishi Daozhi Wan (附方:木香导滞丸) 枳实导滞首大黄,芩连曲术茯苓勃,泽泻蒸饼糊丸服,温热积滞力能攘。若还后重兼气滞,木香导滞加槟榔。 2 组成大黄十两、神曲(炒) 、枳实(麦炒)各五钱黄芩(酒炒) 、黄连(酒炒) 、白术(土炒) 、茯苓各三钱泽泻二钱 3 功效消滞利湿,泄热通便。 4 辩证要点脘腹胀痛,大便失常,苔黄腻,脉沉有力。 5 病机湿热食滞,内阻肠胃。 6 配伍特点消法与下法并用,同因通用 7 主治湿热食积。脘腹胀痛,下痢泄泻,或大便秘结,小便短赤,舌苔黄腻,脉沉有力。 8 方解大黄――攻积泻热君枳实――行气导滞臣神曲――消食化滞而和胃臣黄芩、黄连――清热燥湿而止痢佐茯苓、泽泻――利水渗湿而止泻佐白术――健脾燥湿佐本方治证为湿热食积,内阻肠胃所致。积滞内停,气机壅塞,传导失司,故脘腹胀痛,大便秘结。食积不消,湿热不化,下迫于肠,则泄泻下痢。舌苔黄腻,脉沉有力,为湿热壅滞之征。治宜消食导滞,清热祛湿。方中重用大黄,苦寒泻下,攻积泻热,使积热从大便而下,为君药。枳实行气导滞,消积除胀满;神曲消食化滞而和胃,共助大黄以攻积导滞,为臣药。黄芩、黄连苦寒,清热燥湿而止痢;茯苓、泽泻利水渗湿而止泻;白术健脾燥

湿,使攻积而不伤正,均为佐药。诸药相伍,共成消食导滞,清热祛湿之方,使食消积去,湿化热清,则诸证自愈。本方乃消法与下法并用之剂,用于治疗泄泻、下痢,亦属“通因通用”之法。9 临床运用1.用方要点本方主治食积湿热,内阻肠胃之证。以脘腹胀痛,大便失常,苔黄腻,脉沉有力为证治要点。2.使用注意泄泻无积滞者,不可使用;孕妇不宜使用。3.随证加减若胀满较重,里急后重者,可酌加木香、槟榔等以理气导滞;若热毒泻痢者,宜加金银花、白头翁以清热解毒止痢;若兼呕吐者,宜加竹茹以清胃止呕。4.现代应用本方现代常用于治疗胃肠功能紊乱,肠梗阻,慢性便秘,阴吹等属于湿热积滞者。10 方歌枳实导滞曲连芩,大黄术泽与茯苓,食湿两滞生郁热,胸痞便秘此方寻。11 中成药【英文/拉丁名称】Zhishi Daozhi Wan【性状】本品为浅褐色至深褐色的水丸;气微香,味苦。【功能与主治】消积导滞,清利湿热。用于脘腹胀痛,不思饮食,大便秘结,痢疾里急后重。【剂量/用法用量】口服,一次6~9g,一日2次。【处方(成份)】枳实(炒)100g 大黄200g 黄连(姜汁炒)60g 黄芩60g 茯苓60g等。

用于便秘的十种中成药

作者:中山大学孙逸仙纪念医院陈楚雄 审核:中山大学孙逸仙纪念医院伍俊妍 便秘是指排便频率减少,一周内大便次数少于2~3次,或者2~3天才大便1次,粪便量少 且干结时称为便秘,如超过6个月即为慢性便秘。便秘为临床常见多发病,多见于中老年人,功能性便秘可能与饮食过于精细,食物缺乏纤维素或水分不足,嗜食辛辣,结肠运动功能紊乱,腹肌及盆腔肌张力不足,排便反射减弱,缺少运动,精神紧张、情绪不良,过度疲劳等 有关。 便秘患者治疗首先需要排除器质性疾病所导致的便秘,然后根据便秘轻重、病因和证型,采 用综合治疗,便秘患者应重视生活治疗,纠正不正常的饮食习惯和排便习惯,如增加膳食纤 维含量,增加饮水量以加强对结肠的刺激,习惯晨起排便、有便意及时排便,同时应增加活动。 中药治疗需辨证论治,根据证候可分为肠道实热型、肠道气滞型,气虚便秘型、血虚便秘型、肾气亏虚型、津亏血少型。 肠道实热型 主证:大便干结,排出困难,甚至秘结不通,舌红苔黄,面红身热,口干口臭,腹胀或痛, 小便短赤,或口舌生疮。治宜清热泻火,常见的中成药有三黄片、牛黄至宝丸、泻热合剂、 大黄通便颗粒、黄连上清片、当归龙荟丸等,注意此类中成药脾胃虚寒者慎用。 1、三黄片:由大黄、黄连素、黄芩组成。清热解毒,泻火通便。用于三焦热盛所致的目赤 肿痛,口鼻生疮,咽喉肿痛,牙龈出血,心烦口渴,尿赤便秘。 2、黄连上清片:由黄连、大黄、连翘、薄荷、旋覆花、黄苓、荆芥穗、栀子、防风、石膏、桔梗、黄柏、蔓荆子(炒)、白芷。甘草、川芎、菊花组成。清热通便,散风止痛。用于内热 火盛引起的头晕脑胀,牙龈肿痛,口舌生疮,咽喉红肿,耳痛耳鸣,暴发火眼,大便干燥, 小便色黄。

中医知识:消食化滞剂中代表方剂保和丸和枳实导滞丸

中医知识:消食化滞剂中代表方剂保和丸和枳实导滞 丸 消食剂包括消食化滞与健脾消食两类。其中消食化滞剂主要适用于食积内停之证。临床上常见胸脘痞闷、嗳腐吞酸、恶食呕逆,腹痛泄泻等。方剂组成主要以山楂、神曲、麦芽、莱菔子等为主。由于食积易阻气机,又容易生痰化热,故常配伍理气、化湿、清热之品。代表方剂主要有保和丸和枳实导滞丸。接下来中公卫生人才网的老师就以这两个方剂为基础为大家进行讲解。 保和丸 【组成】山楂、神曲、半夏、茯苓、陈皮、连翘、莱菔子 趣味方歌:神父下山敲陈锣(神曲、茯苓、半夏、山楂、连翘、陈皮、莱菔子) 【功效】消食和胃 【主治】食滞胃脘证。脘腹痞满胀痛,嗳腐吞酸,恶食呕逆,或大便泄泻,舌苔厚腻,脉滑。 【方解】君:山楂---消一切饮食积滞,长于消肉食油腻之积 臣:神曲---消食健胃,长于化酒食陈腐之积;莱菔子---下气消食除胀,长于消谷面之积 佐:半夏、陈皮---理气化湿,和胃止呕;茯苓---健脾利湿,和中止泻;连翘---散结助消积,清解食积所生之热 枳实导滞丸 【组成】大黄、枳实、神曲、茯苓、黄芩、黄连、白术、泽泻 趣味方歌:三只神灵宰神猪(大黄、黄芩、黄连、枳实、神曲、茯苓、泽泻、白术)【功效】消导化积,清热利湿 【主治】湿热食积证。脘腹胀痛,下痢泄泻,或大便秘结,小便短赤,舌苔黄腻,脉沉有力。 【方解】君:大黄---攻积泻热 臣:枳实---行气消积 佐:黄连、黄芩---清热燥湿,厚肠止痢;茯苓、泽泻---渗利水湿而止泻;白术---健脾燥湿,使攻积而不伤正;神曲---消食化滞,使食消则脾胃和 【配伍特点】“通因通用” 【例】保和丸的组成不包括:

A.山楂 B.神曲 C.麦芽 D.莱菔子 E.半夏 【答案】C。解析:保和丸组成趣味方歌:神父下山敲陈锣(神曲、茯苓、半夏、山楂、连翘、陈皮、莱菔子)。不包括麦芽,故答案选C。 【例】以下方剂用于治疗湿热食积证的是: A.保和丸 B.枳实导滞丸 C.健脾丸 D.枳实消痞丸 E.枳术丸 【答案】B。解析:枳实导滞丸主治湿热食积证。脘腹胀痛,下痢泄泻,或大便秘结,小便短赤,舌苔黄腻,脉沉有力。 以上就是消食化滞剂中保和丸和枳实导滞丸的知识点总结,更多中医学知识请继续关注中公卫生人才网!最后祝大家取得更好的成绩!

脾胃病的治疗经验总结详解

脾胃病的治疗经验总结 脾胃是维持人体生命活动的重要脏器,在中医脏腑学说中占有重要的地位。脾主运化,胃主受纳,脾升胃降,生化气血,滋长精气,被称为“后天之本”, 历代医家颇为重视。李东垣《脾胃论》的问世,为脾胃学说奠定了基础。在中医学的不断发展过程中,众多医家在理论和临床上潜心研究,不断完善,运用脾胃学说治疗多种疾病,收效颇丰。現将脾胃病治疗的经验及论述总结归纳如下: 1 升降相因,脾胃同治 掌握脾胃升降理论,对脾胃的生理功能及病理变化的阐述有极其重要作用,且在脾胃病的治疗中更有重要的指导意义,古今医家用此治疗脾胃病,阐发颇多。李东垣在《脾胃论》中,以升发脾胃之阳,以补元气、生阴血,他认为“善治病者,惟在治脾,治脾胃以安五脏”。并据《素问〃至真要大论》:“劳者温之”、“损者益之”与《难经》:“损其脾者,调其饮食,适其寒温”的原则,倡导温补脾胃,升举清阳的治则,提出“加辛温,甘温之剂升阳,阳升阴长……阳旺则能生阴血也”。在升发脾胃阳气治则的指导下,创立了补中益气汤、调中益气汤、升阳益胃汤、升阳除湿汤等。此为治疗脾胃病升发阳气之治疗方法立论立方,给后世颇多见地。 由此可见,脾气既升得健,则胃气当降为顺,以通为用,降则和,不降则滞,反之为逆。故胃病之论述中有“实则阳明”之说。叶天士曾说:阳明胃腑,通补为宜。选药要有走有守,有动有静,达到通不伤正,补不滞邪。“脾胃之病,虚实寒热,宜燥宜润,固当详辨,其升降二字,尤为紧要。盖脾气下陷固病,即使不陷,而但不健运,已病矣;胃气上逆固病,即不上逆,但不通降,亦病矣。”指出:“所谓胃宜降则和者,非用辛开苦降,亦非苦寒下夺以损胃气,不过甘平或甘凉濡润以养胃阴,则津液来复,使之通降而已矣。”此说体现了《内经》中“六腑者传化物而不藏,”以通为用的理论。故治胃当以和降,常用方剂如旋覆代赭石汤、橘皮竹茹汤、通幽汤、增液承气汤等。 在调治脾胃的学术经验中指出脾胃为一身气机之枢纽,敷布精微于全身,升则上输于心肺,降则下行于肝肾。升降有度,上下有序,则“清阳出上窍,浊阴出下窍,清阳发腠理,浊阴走五脏;清阳实四肢,浊阴归六腑”。脾升则健,胃降则和,若脾胃功能失常,则升降之气机紊乱,清阳之气不能输布,水谷精微无以化纳,浊邪上泛,中气下陷,气血逆乱,清窍失养。上可见眩晕、脘胀、胸痞、泛酸、呃逆、面浮,下可见泄泻、便秘、腹满、气坠、身重、脱肛。如此清气在下、浊气在上,清处居浊,浊处陷清之候,常用健脾升清,和胃降浊之法,斡旋升降,举清泄浊,大气一转,其病乃解。其常用方为补中益气汤、旋覆代赭石汤、枳实导滞丸等。 在诊治胃脘痛中,强调升清降浊。他认为胃腑以通为用,以降为顺。降则和,不降则滞,反之为逆,其通降作用与脾之升清功能相反相成,共同完成饮食物的受纳,运化和转输。若由于脾胃虚弱、清阳不升而下陷,浊阴不降而停滞,致提摄无力,内脏下垂,脾运无权,形成中气下陷之证,虚中挟滞之候。如一味补益,则胃气更加壅滞;如单纯疏理,则胃气愈益虚陷,疏而又滞。故应脾胃同治,升降并调,关键在于掌握升清降浊的分寸。 2 润燥互济,脾胃兼顾 叶天士在《脾胃论》的基础上,进一步发展柔润养胃的治则,补充了李东垣之不足。指出“太阴湿土,得阳始运,阳明阳土,得阴自安,以脾喜刚燥,胃喜柔润也。仲景急下存津,其治在胃。东垣大升阳气,其治在脾”。常用方剂如益胃汤、增液汤、沙参麦冬汤之类。此从生理角度将脾恶湿而喜燥,胃恶燥而喜润加以阐发。但在病理变化中,因胃阳伤亦可耗及脾阴,脾有湿亦使胃生痰浊。所以太阴湿土,可有阴虚津伤之候,阳明燥土,每见痰湿垢浊之疾。临床治疗需脾胃同治,润燥互济,用药如生地配苍术、沙参配半夏、麦冬配川厚朴等。在滋阴药中加香燥助运之品,静中寓动,润而不滞,养胃不伤脾。 3 攻补得当,勿伤脾胃 临床中脾病以虚为多,胃病以实为主。故有“实则阳阴、虚则太阴”之说。脾虚扶养则健,胃实予通为补。如脾胃同病,往往虚则俱虚,实则俱实,脾病也有实证,胃病也有虚证,且每多正虚挟实,虚实相间,故治疗中应做到补不留邪,攻不伤正,掌握虚实,统筹攻补。如滋阴和通降并用的增液承气汤,通补并施之调胃承气汤等,均为通中有补,通补结合之例。 4 重视调肝,以济中州

18方剂学消食剂的简单归纳(含方歌)

第十八章消食剂 第一节消食化滞剂 保和丸《丹溪心法》 保和神曲与山楂,陈翘莱菔苓半夏; 消食化滞和胃气,煎服亦可加麦芽。 【组成】山楂六两(18g)神曲二两(6g)半夏茯苓各三两(各9g)陈皮连翘莱菔子各一两(各3g) 【功用】消食化滞,理气和胃。 【主治】食积证。脘腹痞满胀痛,嗳腐吞酸,恶食呕逆,或大便泄泻,舌苔厚腻,脉滑。 大安丸(《丹溪心法》) 保和加术名大安,健脾消滞又何难。 组成:山楂二两(12g)神曲炒半夏茯苓各一两(各6g)陈皮萝卜子连翘各半两(各3g)白术二两(12g) 功用:消食健脾。 主治:食积兼脾虚证。症见饮食不消,脘腹胀满,纳少肢倦,大便稀溏,以及小儿食积。 【鉴别】大安丸较保和丸多白术一味,余药用量也较之为轻。全方配伍,消中兼补,即消食之中兼有健脾之功,故适用于食积兼脾虚者,对于小儿食积证尤宜。 枳实导滞丸《内外伤辨惑论》 枳实导滞曲连芩,大黄术泽与茯苓; 食湿两滞生郁热,胸痞便秘此方寻。 【组成】大黄一两(30g)枳实麸炒,去瓤神曲炒,各五钱(各15g)茯苓去皮黄芩去腐黄连拣净白术各三钱(各9g)泽泻二钱(6g) 【功用】消食导滞,清热祛湿。 【主治】湿热食积证。脘腹胀痛,大便秘结,或下痢泄泻,小便短赤,舌苔黄腻,脉沉有力。 木香导滞丸(《幼科发挥》) 组成:枳实炒厚朴姜汁炒槟榔各五钱(各15g)黄连黄芩黄柏大黄各七钱半(各22g)木香二钱五分(7.5g)黑牵牛半生半炒,取头末二钱半(7.5g) 功用:行气导滞,清热祛湿。 主治:痢不问赤白,有湿热食积,可下者。 【鉴别】枳实导滞丸与木香导滞丸均能消积导滞,清热祛湿。枳实导滞丸消下与清利并用,以攻下湿热积滞为主,并兼顾正气,主治湿热食积证。木香导滞丸纯以攻下湿热积滞为主,作用强于枳实导滞丸,但无扶正作用,主治湿热痢疾和湿热食积。 木香槟榔丸《儒门事亲》 木香槟榔青陈皮,枳柏黄连莪术齐; 大黄牵牛加香附,热滞泻痢皆相宜。

《中医脾胃病学》中焦病

《中医脾胃病学》中焦病 导读:本文节选自吴雄志先生所作《中医脾胃病学》,此书指出人体气化以中气(脾胃)为根,阴阳(太阴、阳明)为常,三焦为道,升降出入为气化的基本规律。提出三纲两常大法,创造性地融阴阳辨证与三焦辨证于一炉,以阴阳定性,三焦定位,以寒热温凉调阴阳之气,以升降浮沉复三焦气化。对脾胃生理、病理与诊法、治疗进行了全面而深入的论述,并附秘方、验方60余首,以飧读者。第三章中焦病第一节概述 贲门——阑门(胃、小肠)属中焦,为阳明胃(贲门——幽门,胃)与太阴脾(幽门——阑门,小肠)所主,主腐熟运化而升清降浊。其中,阳明胃主腐熟通降,太阴脾主运化升清。《灵枢·营卫生会》篇曰:“中焦如沤。”《温病条辨》云:“治中焦如衡,非平不安。”故治中焦宜运,运则腐熟变化,阳明浊阴宜降,太阴清阳宜升,中焦枢机运转则升降行而出入安。脾胃同居中焦,有表里中见之联系,体用不同而阴阳相济。若脾阳不升而胃下垂或胃粘膜脱垂,症见痞满、纳呆者,宜补中益气汤加枳实九升一降。若胃浊不降而脾失健运者,症见腹满时实痛,宜桂技汤加大黄寓补于通。阳明胃病,若伴咽中梗塞或咽痛阵咳或咽中如有痰凝、吞吐不去或咽肿灼痛或刷牙作呕或胸闷气窒或胸中烦热、反复颠倒或饮食易

呛,望诊可见咽喉红肿充血或伴滤泡增生或扁桃红肿,皆属上焦不行而胃脘不通,开宣上焦有提壶揭盖之妙而胃气自降,乃下病上取,轻可去实之法,患者每觉胸喉清爽而诸症顿除,方用宣清降浊汤(验方)或开宣通痹汤(验方)随热中、寒中选用。太阴脾病,泄泻而伴见恶寒发热,清涕咳暾者,宜逆流挽舟,方荆防败毒散。久泻之人,清阳不升者,均宜开宣肺气以助脾阳升散,方升阳止泻汤(验方,见脾病节)。若下焦不通而中焦不运者,症见痞满、纳呆、腹胀便秘或下利后重,胃阳不磨者宜枳实导滞丸,脾阳不运者宜大黄附子汤,腑气一通则诸症倶减。亦有下焦膀胱气化不利饮邪上干者,饮干于胃,呕吐清水,或胃中有振水声,宜小半夏加茯苓汤;若饮干于脾而肠中水鸣,便溏下利者,宜春泽汤。 第二节消化吸收不良 一、病因病机脾胃虚弱与饮食所伤是消化吸收不良的基本病机。 (一)脾胃虚弱脾胃虚弱有脾虚、胃虚不同。1.胃虚:见于慢性胃炎、胃癌等病。以胃酸分泌不足、胃蛋白酶活性降低、胃动力下降为基本病理改变。临床以胃脘痞满、胃中水鸣、嗳腐食臭、泻下臭如败卵为特点。2.脾虚:见于多种肠道疾患和胰腺疾病。以消化酶分泌不足、小肠动力紊乱为基本病理改变。临床以大腹胀满、肠鸣矢气、便溏泄泻为特点。此