翻译学基本概念

源语/译出语source language(SL), original language

译语/译入语target language(TL), receptor language, receiving language

原作者SL author, original author

译者(笔译者)translator

译者(口译者)interpreter

读者/接受者reader, receptor, audience

文本text

原文/原著source text (ST), SL text, original text, original version/original work

译文target text, translation, target version, rendering, rendition

译本/译著translated text/translational work

源语读者source-language reader/SL reader

源语文化source-language culture/source culture

译语读者target-language reader/TL reader/receiving audience

译语文化target-language culture/target culture/receiving culture

语境context

笔译written translation

口译oral interpretation/oral translation/interpreting

同声传译simultaneous interpreting 交替口译consecutive interpreting

翻译原则translation principle

标准translation criterion (复数形式为criteria)

翻译过程translation process

翻译程序/步骤translationprocedures 反应/读者翻译response/reader’s response

对应(部分对应/完全对应)(partial /full )correspondence

等值/对等equivalence

对等物(词语)equivalent 形式对等formal equivalence

功能对等functional equivalence

动态对等dynamic equivalence

等效equivalent effect

充分性adequacy

可接受性acceptability(acceptable, unacceptable, unacceptability)

可读性readability(readable)

可译性translatability(translatable)

不可译性untranslatability(untranslatable)

表层结构surface structure

深层结构deep structure

理解understanding/comprehension 表达expression

再现reproduction/representation

转换transformation

传译/转移transferral/transfer

误解misunderstanding

误译mis-translation

异化foreignization/alienation/exoticization / exogenization/source-oriented translation

归化domestication/naturalization/adaptati on/endogenization/target-accommod ating translation

词汇空缺lexical gap

文化沟(空缺/非对应)cultural gap

直译literal translation/direct translation

意译free translation/liberal translation/semantic translation

直译派a literalist/a sourcerer

意译派a free-hander/a targeteer

重复法repetition

增译法/增词法/增译amplification/addition

减译法/减词法/省略法/省译omission 词类转移法/词性转换conversion

反译法/正反译法/反正译法negation

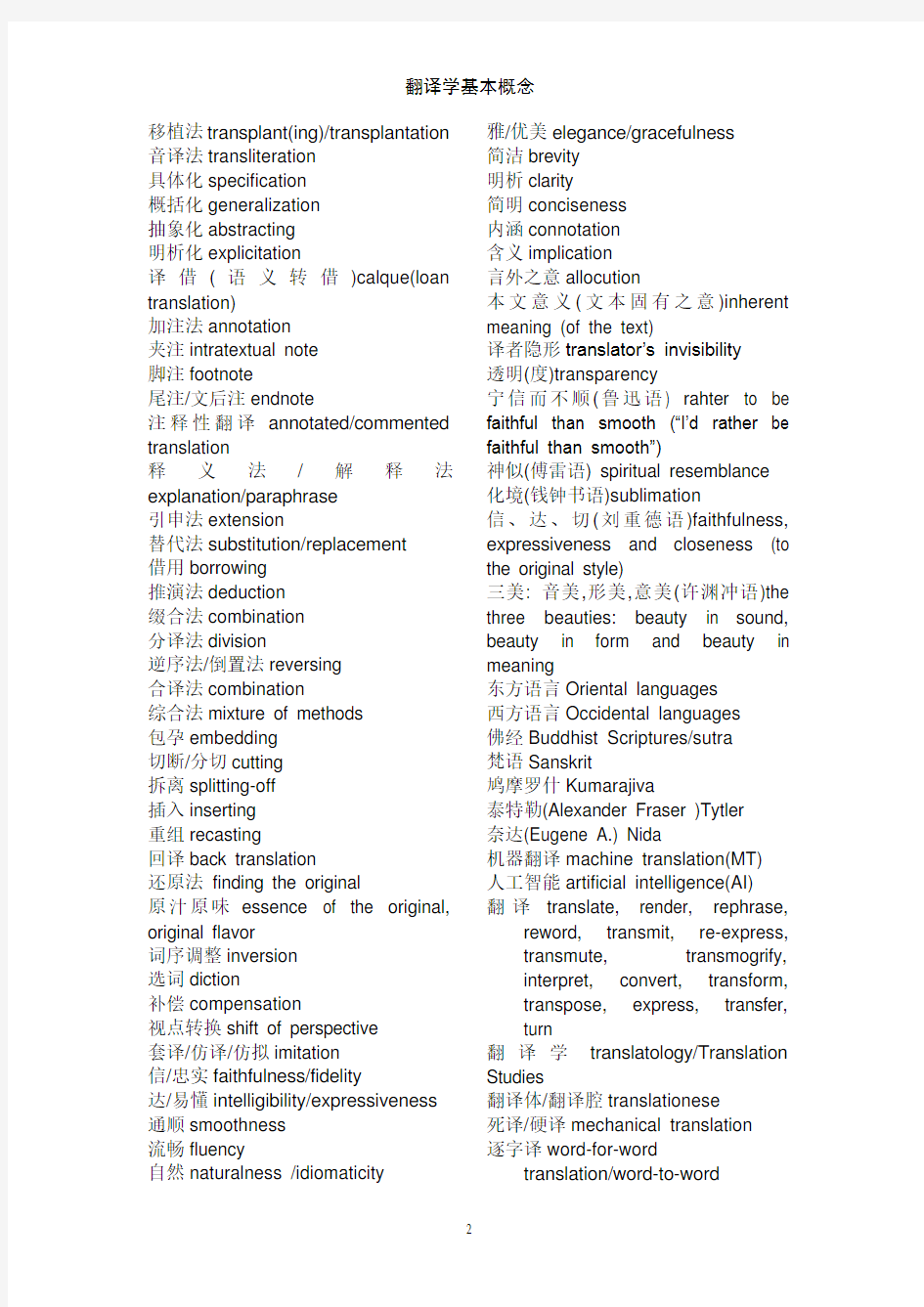

移植法transplant(ing)/transplantation 音译法transliteration

具体化specification

概括化generalization

抽象化abstracting

明析化explicitation

译借(语义转借)calque(loan translation)

加注法annotation

夹注intratextual note

脚注footnote

尾注/文后注endnote

注释性翻译annotated/commented translation

释义法/解释法explanation/paraphrase

引申法extension

替代法substitution/replacement

借用borrowing

推演法deduction

缀合法combination

分译法division

逆序法/倒置法reversing

合译法combination

综合法mixture of methods

包孕embedding

切断/分切cutting

拆离splitting-off

插入inserting

重组recasting

回译back translation

还原法finding the original

原汁原味essence of the original, original flavor

词序调整inversion

选词diction

补偿compensation

视点转换shift of perspective

套译/仿译/仿拟imitation

信/忠实faithfulness/fidelity

达/易懂intelligibility/expressiveness 通顺smoothness

流畅fluency

自然naturalness /idiomaticity 雅/优美elegance/gracefulness

简洁brevity

明析clarity

简明conciseness

内涵connotation

含义implication

言外之意allocution

本文意义(文本固有之意)inherent meaning (of the text)

译者隐形translator’s invisibility

透明(度)transparency

宁信而不顺(鲁迅语) rahter to be faithful than smooth (“I’d rather be faithful than smooth”)

神似(傅雷语) spiritual resemblance 化境(钱钟书语)sublimation

信、达、切(刘重德语)faithfulness, expressiveness and closeness (to the original style)

三美: 音美,形美,意美(许渊冲语)the three beauties: beauty in sound, beauty in form and beauty in meaning

东方语言Oriental languages

西方语言Occidental languages

佛经Buddhist Scriptures/sutra

梵语Sanskrit

鸠摩罗什Kumarajiva

泰特勒(Alexander Fraser )Tytler

奈达(Eugene A.) Nida

机器翻译machine translation(MT)

人工智能artificial intelligence(AI)

翻译translate, render, rephrase, reword, transmit, re-express,

transmute, transmogrify,

interpret, convert, transform,

transpose, express, transfer,

turn

翻译学translatology/Translation Studies

翻译体/翻译腔translationese

死译/硬译mechanical translation

逐字译word-for-word

translation/word-to-word

substitution/verbatim translation 乱译/胡译excessively free translation 歪译(意义扭曲)distortion

惯用法usage

搭配collocation

约定俗成convention

形合hypotaxis

意合parataxis

金属学基础知识

共析钢、亚共析钢、过共析钢 1. 共析钢 碳溶解在铁的晶格中形成固溶体,碳溶解到a――中的固溶体叫铁素体, 溶解到丫一一中的固溶体叫奥氏体。铁素体与奥氏体都具有良好的塑性。当铁碳合金中的碳不能全部溶入铁素体或奥氏体中时,剩余出来的碳将与铁形成化合物——碳化铁(Fe3C)这种化合物的晶体组织叫渗碳体,它的硬度极高,塑性几乎为零。 从反映钢的组织结构与钢的含碳量和钢的温度之间关系的铁碳平衡状态图上可见,当碳的含量正好等于0.77%时,即相当于合金中渗碳体(碳化铁)约占12%,铁素体约占88%时,该合金的相变是在恒温下实现的。即在这种特定比例下的渗碳体和铁素体,在发生相变时,如果消失两者同时消失(加热时),如 果出现则两者又同时出现,在这一点上这种组织与纯金属的相变类似。基于这个原因,人们就把这种由特定比例构成的两相组织当作一种组织来看待,并且命名为珠光体,这种钢就叫做共析钢。即含碳量正好是 0.77%的钢就叫做共析钢,它的组织是珠光体。 2. 亚共析钢 常用的结构钢含碳量大都在0.5%以下,由于含碳量低于 0.77%,所以组织中的 渗碳体量也少于 12%,于是铁素体除去一部分要与渗碳体形成珠光体外,还会有多余的出现,所以这种钢的组织是铁素体+珠光体。碳含量越少,钢组织中珠光体 比例也越小,钢的强度也越低,但塑性越好,这类钢统称为亚共析钢。 3. 过共析钢 工具用钢的含碳量往往超过 0.77%,这种钢组织中渗碳体的比例超过 12%,所以除与铁素体形成珠光体外,还有多余的渗碳体,于是这类钢的组织是珠光体+ 渗碳体。这类钢统称为过共析钢。 二、有关钢材机械性能的名词 1?屈服点(<rS 钢材或试样在拉伸时,当应力超过弹性极限,即使应力不再增加,而钢材或试样仍继续发生明显的塑性变形,称此现象为屈服,而产生屈服现象时的最小应力值即为屈服点。 设Ps为屈服点s处的外力,Fo为试样断面积,则屈服点 d s =Ps/Fo(MPa,) Mpa 称为兆帕等于 N (牛顿)/mm2 , ( MPa=106Pa, Pa:帕斯卡=N/m2 ) 2?屈服强度(d 0.2 有的金属材料的屈服点极不明显,在测量上有困难,因此为了衡量材料的屈服 特性,规定产生永久残余塑性变形等于一定值(一般为原长度的0.2%)时的应力, 称为条件屈服强度或简称屈服强度 d 0.2。 4. 抗拉强度(db)材料在拉伸过程中,从开始到发生断裂时所达到的最大应力值。它表示钢材抵抗断裂的能力大小。与抗拉强度相应的还有抗压强度、抗弯强度等。 设Pb为材料被拉断前达到的最大拉力,Fo为试样截面面积,则抗拉强度 d b= Pb /Fo ( MPa)。 4.伸长率(3) 材料在拉断后,其塑性伸长的长度与原试样长度的百分比叫伸长率或延伸率。 5. 屈强比((T s/ )r b 钢材的屈服点(屈服强度)与抗拉强度的比值,称为屈强比。屈强比越大,结构 零件的可靠性越高,一般碳素钢屈强比为0.6-0.65,低合金结构钢为 0.65-0.75合金

地图学期末考试答案

地图的基本特征 1、地图的数学基础 2、使用了特殊的符号与注记 3、实施了地图概括(制图综合) 地图的基本矛盾是什么呢? 第一是地图平面与地球曲面的矛盾 第二个矛盾:缩小、简化了的地图表面与实地复杂现实之间的矛盾。。结论:解决曲面和平面矛盾的数学法则构成了地图的数学基础,这是地图的第一个基本特性。自从人们将地球表面描绘到平面上来的时候,缩小、简化了的地图表面与实地复杂现实之间的矛盾就存在了。解决这一矛盾,产生了地图表象的“抽象”法则或“综合”法则,包括两个方面:一是地图内容的符号化;二是地图内容 的简化(选取、化简和概括)。 地图上的符号能起到定位、定性、定量的作用。 1、能分类分级地表示复杂的事物和现象。 2、表示实地形体虽小,但有重要意义的物体。 3、表示事物的质量和数量特征。 4、表示地面上被遮盖的物体。 5、表示无形的现象。 地图的基本要素:数学要素、辅助要素,地理要素。 地图的功能 1、地图的模拟功能 2、地图的空间信息载负功能 3、地图的空间信息传输功能 4、地图的空间认识功能 地图学的结构及学科分支:理论地图学、地图制图学、应用地图学 西晋地图学家裴秀及其《禹贡地域图十八篇》 朱思本的《舆地图》与元代前的地图 明代的各种地图及《郑和航海图》 地图学与相关学科的关系: 测量学、地理学、地名学色彩学与美学、计算机技术遥感技术、心理学符号学、地理信息系统、数学 数学要素: 坐标网:地理坐标网、直角坐标网 控制点:(大比例尺图上) 比例尺:地图相对实地的缩小程度 定向:地图上图形的方向是根据一定的数学法则 当海洋静止时,自由水面与该面上各点的重力方向(铅垂线)成正交,这个面叫水准面。在众多的水准面中,有一个与静止的平均海水面相重 合,并假想其穿过大陆、岛屿形成一个闭合曲面,这就是大地水准面。它实际一个起伏不平的重力等位面——地球物理表面。它所包围的形体称为大地体。 在测量和制图中就用旋转椭球体来代替大地球体,这个旋转椭球体通常称为地球椭球体,简称椭球体。 椭球体三要素:

(完整版)金属学及热处理习题参考答案(1-9章)

第一章金属及合金的晶体结构 一、名词解释: 1.晶体:原子(分子、离子或原子集团)在三维空间做有规则的周期性重复排列的物质。2.非晶体:指原子呈不规则排列的固态物质。 3.晶格:一个能反映原子排列规律的空间格架。 4.晶胞:构成晶格的最基本单元。 5.单晶体:只有一个晶粒组成的晶体。 6.多晶体:由许多取向不同,形状和大小甚至成分不同的单晶体(晶粒)通过晶界结合在一起的聚合体。 7.晶界:晶粒和晶粒之间的界面。 8.合金:是以一种金属为基础,加入其他金属或非金属,经过熔合而获得的具有金属特性的材料。 9.组元:组成合金最基本的、独立的物质称为组元。 10.相:金属中具有同一化学成分、同一晶格形式并以界面分开的各个均匀组成部分称为相。 11.组织:用肉眼观察到或借助于放大镜、显微镜观察到的相的形态及分布的图象统称为组织。 12.固溶体:合金组元通过溶解形成成分和性能均匀的、结构上与组元之一相同的固相。 二、填空题: 1.晶体与非晶体的根本区别在于原子(分子、离子或原子集团)是否在三维空间做有规则的周期性重复排列。 2.常见金属的晶体结构有体心立方晶格、面心立方晶格、密排六方晶格三种。 3.实际金属的晶体缺陷有点缺陷、线缺陷、面缺陷、体缺陷。 4.根据溶质原子在溶剂晶格中占据的位置不同,固溶体可分为置换固溶体和间隙固溶体两种。 5.置换固溶体按照溶解度不同,又分为无限固溶体和有限固溶体。 6.合金相的种类繁多,根据相的晶体结构特点可将其分为固溶体和金属化合物两种。7.同非金属相比,金属的主要特征是良好的导电性、导热性,良好的塑性,不透明,有光泽,正的电阻温度系数。 8.金属晶体中最主要的面缺陷是晶界和亚晶界。

英语翻译的基本常识解析

翻译的基本知识 一、翻译的定义 奈达: Translation consists in reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of the source language message, first in terms of meaning and secondly in terms of style. —— Eugene A. Nida 二、翻译的标准 奈达: The receptors of a translation should comprehend the translated text to such an extent that they can understand how the original receptor must have understood the original text. ——Eugene A. Nida Eugene A. Nida (November 11, 1914 – August 25, 2011) was the developer of the dynamic-equivalence Bible-translation theory. 四、翻译的方法 1 . 直译(Literal translation) 例子: C.O.D. (cash on delivery) 货到付现 blue chip 蓝筹股 一箭双雕hit two hawks with one arrow

意译(Free translation) 例子:WPA 水渍blue chip 绩优股一箭双雕kill two birds with one stone 一、广告的定义Advertising is the non-personal communication of information usually paid for and usually persuasive in nature about products, services or ideas by identified sponsors through the various media. —— American Marketing Association 二、广告的分类 1.理性广告(Rational ads)情感广告(Emotional ads) 三、广告的组成部分 1.Headline Subhead Text (body) Logo slogan I’m lovin’ it! (麦当劳)我就喜欢! Good to the last drop. (Maxwell coffee) 滴滴香浓,意犹未尽。 Just do it. (耐克运动鞋)只管去做。 We lead, others copy. (Ricoh 复印机)我们领先,别人模仿。Minolta, finest to put you finest. (美能达相机) 第一流的美能达,第一流的你。 I’m More satisfied. (摩尔香烟)摩尔香烟,令我更爱。Have a Break. Have a Kit-Kat. (奇巧巧克力)

金属学与热处理知识点总结

金属学与热处理总结 一、金属的晶体结构 重点内容:面心立方、体心立方金属晶体结构的配位数、致密度、原子半径,八面体、四面体间隙个数;晶向指数、晶面指数的标定;柏氏矢量具的特性、晶界具的特性。 基本内容:密排六方金属晶体结构的配位数、致密度、原子半径,密排面上原子的堆垛顺序、晶胞、晶格、金属键的概念。晶体的特征、晶体中的空间点阵。 晶格类型晶胞中的原子 数原子半 径 配位 数 致密度 体心立方 2 a 4 38 68% 面心立方 4 a 4 212 74% 密排六方 6 a 2 112 74% 晶格类型fcc(A1) bcc(A2) hcp(A3) 间隙类型正四面 体 正八面 体 四面体扁八面体四面体 正八面 体 间隙个数8 4 12 6 12 6 原子半径 r A a 4 2a 4 3 2 a 间隙半径 r B () 4 2 3a -()42 2 a -()43 5a -()43 2a -()42 6a -()21 2a - 晶胞:在晶格中选取一个能够完全反映晶格特征的最小的几何单元,用来分析原子排列的规律性,这个最小的几何单元称为晶胞。 金属键:失去外层价电子的正离子与弥漫其间的自由电子的静电作用而结合起来,这种结合方式称为金属键。 位错:晶体中原子的排列在一定范围内发生有规律错动的一种特殊结构组态。 位错的柏氏矢量具有的一些特性: ①用位错的柏氏矢量可以判断位错的类型;②柏氏矢量的守恒性,即柏氏矢量与回路起点及回路途径无关;③位错的柏氏矢量个部分均相同。 刃型位错的柏氏矢量与位错线垂直;螺型平行;混合型呈任意角度。 晶界具有的一些特性: ①晶界的能量较高,具有自发长大和使界面平直化,以减少晶界总面积的趋势;②原子在晶界上的扩散速度高于晶内,熔点较低;③相变时新相优先在晶界出形核;④晶界处易于发生杂质或溶质原子的富集或偏聚;⑤晶界易于腐蚀和氧化;⑥常温下晶界可以阻止位错的运动,提高材料的强度。 二、纯金属的结晶

管理学基本概念总结

1 一月二月三月 产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润 合计合计合计 四月五月六月 产品名称数 量 金 额 利 润 产品名称 数 量 金 额 利 润 产品名称 数 量 金 额 利 润 合计合计合计 【隐性知识概念】 隐性知识【Tacit Knowledge】 根据知识能否清晰地表述和有效的转移,可以把知识分为显性知识(Explicit Knowledge)和隐性知识(Tacit Knowledge)。 隐性知识是迈克尔·波兰尼(Michael Polanyi)在1958年从哲学领域提出的概念。他在对

人类知识的哪些方面依赖于信仰的考查中,偶然地发现这样一个事实,即这种信仰的因素是知识的隐性部分所固有的。波兰尼认为:“人类的知识有两种。通常被描述为知识的,即以书面文字、图表和数学公式加以表述的,只是一种类型的知识。而未被表述的知识,像我们在做某事的行动中所拥有的知识,是另一种知识。”他把前者称为显性知识,而将后者称为隐性知识,按照波兰尼的理解,显性知识是能够被人类以一定符码系统(最典型的是语言,也包括数学公式、各类图表、盲文、手势语、旗语等诸种符号形式)加以完整表述的知识。 隐性知识和显性知识相对,是指那种我们知道但难以言述的知识。什么是管理学?是指在特定的环境下,对组织所拥有的资源以及所开展的活动进行有效的计划、组织、领导和控制,从而提高组织资源的使用效率,实现既定组织目标的过程。 1、管理学的层次、幅度及其关系 管理幅度:指管理者在保证管理有效性的前提下,所直接管辖的下属(机构、人员)的数量。管理层次:指在一个组织中,从普通员工到最高管理者,管理机构共分为多少等级。每一等级被称为一个层次。 在组织规模一定的情况下,管理层次的多少与管理幅度的大小成反比。 3管理者所需具备的技能 1、概念技能:指管理者面对组织外部复杂的环境,洞察各类变化因素,识别主要矛盾,抓住问题实质,做出正确决策的能力。(高层必备) 2、专业技术技能:指管理者通晓专业知识,运用专业技术解决实际问题的能力。(基层必备) 3、人际关系技能:指管理者善于与各方面的人沟通,善于处理人际关系,从而得到人们理解支持的能力。(每层必备) 4、管理的职能,分别什么意思 1 、计划:指在研究组织环境和内部条件的基础上,对组织今后一定时期的活动确定目标、做出决策、制定行动方案等一系列活动。 2、组织:指根据计划和目标,对企业所拥有的各种资源进行制度化安排,包括组织设计、人员配置、组织变革和发展。 3、领导:指管理者运用其职权和艺术,对下属施加影响,使他们以高昂的士气、饱满的热情为实现组织目标而努力。具体包括指导、沟通和激励。 4、控制:指管理者根据既定计划的要求,检查组织活动,发现偏差,查明原因,采取措施与予纠正,或根据新的情况对原计划做必要调整,保证计划与实际情况相适应。 5、管理对人性有哪些假设 ○1“经济人”假设

地图学导论

第一章:导论 §1-1.地图的基本概念 1-1地图的基本特征和定义: 特征: 1.遵循一定的数学法则;即具有可量测性。 量测性:由于采用特殊的数学法则而产生的可量测性。 地球表面是不可展开的曲面。将球体面投射到平面上,是用地图投影(图 1-7)——特殊的数学法则解决的。 它是构成地图的数学基础(经纬线、直角坐标网)。使地图具有足够的精度。 2.具有完整的符号系统;即具有直观性。 直观性:由于采用了专门符号(图2-20)表示事物的特殊方法,使地图具 有直观性。 地图不是地面物体形象的简单缩小,是用符号实现的,这是地图符号。 主要优点: 1、大大的简化了物体的图形 2、能根据需要显示那些小而重要的物体 3、能显示出相互重叠的物体和现象 4、能显示事物的质量特征 5、能显示出不能直接看到的自然和社会现象 3.经过科学概括;即具有系统性、总结性,也称一览性。 3)一览性 由于制作过程中采用了制图综合(图6-19)手段,使地图具有一览性。地图要经过选择,舍去次要的突出主要的,概括出景观的基本特征。

4.是地理信息的载体:即可记载性。 可记载性:由于地图种类的增多,数量上的扩大,使地图可以记载事物的发展变化。同一幅地图上,可以显示出河流从幼年到老年期的变化、各种历史事件的变迁过程等,使地图成为科学研究的工具。 定义:过去对地图的定义 地图是根据一定的数字法则,使用专门符号,通过制图综合将地球表面缩绘到平 面上的表象。它反映各种自然和社会现象的空间分布、组合、联系及其在时间中 的变化和发展。 地图的一系列变化: 1、地图不再把用地图符号表示事物作为唯一的方法。 可用影像地图甚至数字的形式来存储和表示地图。 例如,用于巡航导弹的数字地图贮存在磁带中,使用时不需显示图形。 2、地图正在由“纸质”地图向“无纸”地图转变。 地图不仅可以印制在纸张上,也能进行屏幕显示。 3、地图不再单纯描绘地球表面。由于航天技术的发展,地图描绘的对象从地球 扩展到其它星球。 4、更加强调制图对象的空间联系和随时间的变化。 目前对地图定义的几种观点: ◆有人主张注重地图的表现形式及读者感受; ◆有人主张更加注意制图工艺的影响; ◆有人则主张从信息的角度来解释地图; ◆有人主张从常规地图出发,注重其内容及其与地理科学的联系; ◆有人提出:地图是客观世界的模型,是空间(环境)信息的载体,地图适应于人 的图形感受能力。 目前地图定义的几种主流表述: ●地图:是遵循一定的数学法则,将客体(一般指地球,也包括其它星体)上的地理 信息通过科学的概括,并运用符号系统表示在一定载体上的图形,以传递它 们的数量和质量在时间与空间上的分布规律和发展变化。———地理学派 主流观点(如蔡孟裔等) ●地图:是用符号表示的地面的概括化了的图形,它必须经过数学变换来建立在平面 上,地图作为人们认识和研究客观存在的结果,可以反映各种自然、社会现 象的空间分布,也可当作人们认识和研究客观存在的工具,去获取新知识。 ——我国地图学派 ●地图:是地理现实世界的表现或抽象,以视觉的、数字的或触觉的方式表现地理信 息的工具。——测绘学派主流观点(如ICA国际制图协会)总括现代地图已经或将要发生的变化,可以看出,地图将逐渐成为形象地描绘人们所认识的客观世界的一个象征性的术语,而不一定再是一种固定的形式。

创造性思维与方法笔记整理

创造性思维与方法笔记整理 目录 第一章导论 1.1困惑与思考 1.2创造 1.3创造学 1.4创造力及其构成 第二章创造性思维及思维定势 2.1 创造性思维概念 2.2 创造性思维的特征 2.3 思维定势的类型 2.4突破思维定势 第三章方向性思维 3.1 发散思维与收敛思维 3.2正向思维与逆向思维 第四章形象思维 4.1 形象思维及特点 4.2 想象思维 4.3 联想思维 4.4 直觉思维 4.5 灵感思维 第五章头脑风暴法 5.1 头脑风暴法基本原则及规则5.2 头脑风暴法实施程序 第六章设问法 6.1奥斯本检核表法 6.3 和田十二法 6.2和田十二法 第七章列举法 7.1 列举法概述 7.2 属性列举法7.3 希望点列举法 7.4 缺点列举法 7.5 成对列举法 7.6 综合列举法 第八章思维导图 8.1 思维导图概述 8.2 思维导图绘制 第九章组合分解法 9.1 组合法概述 9.2 常见的组合方法 9.3 形态分析法 9.4 信息交合法和主体附加法9.5 分解法 第十章六顶思考帽法 10.1 水平思考法 10.2 六顶思考帽的特征 第十一章类比法 11.1 类比法概述 11.2 类比法的原理 11.3 类比法的类型 11.4 综摄法 11.5 引申方法 第十二章 TRIZ法 12.1 TRIZ的由来 12.2 TRIZ理论的体系结构12.3 TRIZ理论专利等级划分12.4 技术系统进化S曲线12.5 物理矛盾及其解决原理12.6 技术矛盾及其解决原理

第一章导论 1.1困惑与思考 东亚人平均智商最高,但智商高不等于创造力高。 美国教育哲学:鼓励广泛的兴趣,灵活多变,善于质疑,东跑西跳,注重培养自信心;中国教育哲学:注重狭隘的专业,扎实的操练,被动接受,按部就班,常常缺乏自信心。 中国学生知识丰富,善于考试,但却不善于想象、发挥、批判和创造。高知识不等于高创造力。 李约瑟悖论:中国有四大发明,近代科学技术为什么未起源于中国?因为我们停留在经验的基础上,没有形成理论,不能指导我们实践。发明的目的不是为了探求未知世界,也不是为了人类谋求福祉,而是政治的需要。 什么是高创造呢?知识,技术。 钱学森之问:为什么我们的学校总是培养不出杰出人才?缺乏创新型人才是问题所在!所以大学的责任是开展创新创业教育,培养创新创业型人才。 什么是创新型人才?·就是俱有创新精神和创新能力的人才。通常表现出灵活、开放、好奇的个性,俱有精力充沛、坚持不懈、注意力集中、想象力丰富以及富于冒险精神等特征。 1.2创造 (1)创造与发现。发现科学事实,发现科学规律。 (2)创造与发明。新产品的研制,新方法的发明。 (3)创造与创新。更新,改造新的东西,改变。先创造,滞后期,后创新。 (4)创造与创意。新奇,简单,实用,与众不同,能使人眼前一亮,会令人久久难忘。 创意产生思路,创造产生作品,创新产生效益。 1.3创造学 赫曼全脑模型: A左上逻辑性B左下纪律型C右上空想型D右下表现性 创造学的涵义:指研究人类的创造能力,创造发明过程及其规律的科学。 创造学的特点:一般性,不能取代其他科学。 创造学的研究目的:尽快开发每一个普通人的创造力,提高其创造性。 创造学的基本原理:(1)创造力是人人皆有的一种潜在的自然属性,即人人都有创造力,因此都具有开发的创造潜能。(2)人们的创造力可以通过科学的教育和训练而不断被激发出来,转化为显性的创造能力,并不断得到提高。 1.4创造力及其构成 1、创造力的含义:发现和解决新问题、提出新设想、创造新事物的能力。 2、创造力的构成:知识→一般知识、专门知识, 智力因素→一般智能、创造性和批判性思维、特殊才能, 非智力因素→创造意识因素、创造精神因素。 格林提出创造力由10要素构成:知识、自学能力、好奇心、观察力、记忆力、客观性、怀疑态度、专心致志、恒心、毅力等。庄寿强创造力公式:创造

翻译概论期末复习

翻译概论期末复习 1. 基本概念(互译) 补偿compensation 不可译性untranslatability(untranslatable) 达/ 易懂intelligibility/expressiveness 等效原则principle of equivalent effect 等值翻译equivalent translation 动态对等dynamic equivalence 读者反映论reader's response 读者为中心的翻译标准reader-centered for translation 对等物(词语)equivalent 对应(部分对应/ 完全对应)(partial /full )correspondence 翻译程序/步骤translation procedures 翻译体/翻译腔translationese 翻译学translatology/Translation Studies 风格style 佛经Buddhist Scriptures/sutra 符际翻译intersemiotic translation 改变说法rewording 功能对等functional equivalence 归化domestication/naturalization/adaptation/endogenization/target-accommodating translation 机器翻译machine translation(MT) 交际翻译communicative translation 交替口译consecutive interpreting 解码decode 可译性translatability(translatable)理解understanding/comprehension 流畅fluency 乱译/ 胡译excessively free translation 明析化explicitation 模仿imitation 目的论skopostheorie 诗学poetics 视点转换shift of perspective 释义法/解释法explanation/paraphrase 死译/ 硬译mechanical translation 套译/ 仿译/仿拟imitation 通顺smoothness 同声传译simultaneous interpreting 透明(度)transparency 歪译(意义扭曲)distortion 伪译pseudotranslation 文本text 文本等值textual equivalence 文本为中心的翻译标准text-centered criteria for translation 文化沟(空缺/ 非对应)cultural gap 误译mis-translation 信/ 忠实faithfulness/fidelity 形合hypotaxis 形式对等formal equivalence 形式对应formal correspondence 雅/ 优美elegance/gracefulness 异化foreignization/alienation/exoticization/ exogenization/source-oriented translation 译本/ 译著translated text/translational work 译借(语义转借)calque(loan translation) 译文target text, translation, target version, rendering, rendition 译语/ 译入语target language(TL), receptor language, receiving language 译语读者target-language reader/TL reader/receiving audience 译语文化target-language culture/target culture/receiving culture 译者为中心的翻译标准translator-centered criteria for translation 译者隐形translator ' s invisibility 意合parataxis 意识形态ideology 意译free translation/liberal translation/semantic translation 音译法transliteration 语际翻译interlingual

管理学的基本概念及理论

管理学的基本概念及理论 一、基本概念 第一节管理的含义 1、管理:管理是一定组织中的管理者,通过实施计划、组织、领导和控制来协调他人的活 动,带领人们既有效果又有效率的实施组织目标的过程。 2、管理四大职能:计划、组织、领导、控制。其中确定目标和途径是计划职能所要完成的 两大任务。 3、管理的性质:管理的二重性(自然属性和社会属性)、管理的普遍性、管理的科学性和 艺术性。管理的艺术性就是强调其实践性。 第二节管理者的分类与决策 纵向分类:高层管理人员、中层管理人员、基础工作人员 横向分类:综合管理人员和专业管理人员 管理者的技能:技术技能、人际技能、概念技能 第三节组织与环境 组织的含义:指由复数的人所组成的、具有明确的目的和系统性结构的社会实体。第四节企业与企业管理 企业是依法设立的从事营利性的商品生产、流通或服务性经营活动,进行独立核算的社会基本经济组织。一般认为,运营、财务和营销是企业组织所具有的最核心的三大职能。企业法人制度和有限责任制度是公司制企业最鲜明的两大特性。 企业家:指那些善于把握机会,勇于创新、尝试和冒险的创业者和开拓者。 第二章管理思想的演进 计划职能 第三章计划职能概述 计划职能:旨在明确所追求的目标以及相应的行动方案的活动 计划就是预先决定要做甚么、如何去做、何时何地去做和有谁来做。计划是控制点基础,它为有效控制提供了标准和尺度,没有计划,控制也就不存在了。 计划的内容:我是谁,我的处事原则是什么,我要到哪里去,我如何到哪里去。 计划的性质:目的性、首位性、普遍性、效益性 计划的步骤:估量机会、确定目标、明确计划的前提条件(详尽见P60)、确定实现目标的备选方案、评价备选方案、选择方案、拟定派生计划、用预算将计划数字化。其中计划过程中的确定备选方案、评价备选方案、选择方案也就是决策的过程,可以看出,计划是决策活动的核心。 预测的含义与作用 预测是对未来环境的估计,即是对未来事件或现在事件的未来后果做出的估计。这种估计不是凭空的臆测,而是根据事物的过去和现在推测它的未来,由已知预测未知。预测与计划有区别的,计划是对未来的部署,预测则是对未来未来事件的陈述。预测要说明的问题是将来会怎么样,际在一定的条件下,采取或不采取某些措施和行动,估计将会发生甚么变化。而计划要说明的问题是要将来成为怎样,即采取什么行动和措施来改变现存的条件,并对未来做出安排和部署以达到预期的目的。 预测的方法:定性预测方法和定量预测方法P71 选择预测方法考虑的因素:预测的期限,有无数据可用,时间与费用,可用的手段,预测人员的能力。

考古学通论

一、什么是考古学 二、考古学的研究对象 1.遗迹(古代人类活动而遗留下来的具有不可移动性的迹象。) 2.遗物(古代人类活动遗留下来的,各种具有可移动性的器物。) 三、考古学的研究范畴 1.时间范畴 2.考古学的公用(1.补史 2.证史) 四、考古学文化及考古学研究的基本理论和方法 (一)考古学文化 1.广义和狭义的文化 广义:人类创造的一切物质产品和精神产品的总和。 狭义:专指语言、文学、艺术及一切意识形态在内的精神产品。 2.文化与文明的关系 文明包含在文化之中,文明是指有文字记载以后,进入文明时代、阶级社会之后人类所创造的物质文化和精神文化。文化外延大,文明外延小。 3.考古学文化的定义 指考古发现中可供人们观察到的代表同一时代,分布于共同地区、具有共同特征性的一群文化遗存。 4.考古学文化的命名方法 ①以首次发现的典型遗址所在的小地命名 ②在以小地命名的基础上加前缀 ③ ④以同一类型遗址中文化遗存最丰富、最能反映其文化的遗址来命名 (二)考古学类型 (三)考古学的基本研究方法 1.考古地层学 2.考古类型学 (四)考古学的研究步骤 1.考古调查(田野调查) 调查是为发掘做准备。只有经过调查,才能选定发掘的地点和对象,并决定采用什么方法进行发掘。 在调查之前,要广泛查阅文献,同时要充分利用地图和地名学的研究成果,以便得到探求各种遗迹、遗物的线索。在调查过程中要做好文字、绘图、照像和测量等各种记录,并适当采集标本,以便在室内做进一步的分析和研究。

2.考古发掘(田野发掘) 在考古调查的基础上,进行考古发掘,考古发掘是整个考古活动的中心。(1)必须恪守地层学的原则,谨防不顾地层、一味挖“宝”的滥掘、甚至盗掘行为。 考古最终是为历史研究服务的,不是为了寻找世俗所谓的“宝物”。文物的价值绝不是世俗的人们所能认识到的。一件普通的器物,哪怕是一件陶器,只要是能为阐明历史问题服务,它就具有相当大的价值。 (2)要有敬业的工作态度。 (3)要掌握科学的发掘方法。 考古发掘就是要把埋没在地下的遗迹和遗物揭露出来,在揭露过程中,遗迹和遗物不可避免地会受到不同程度的损坏。从这个意义上说,任何发掘工作都是对遗物和遗迹的破坏。考古工作者的责任,在于采取最妥当、最严密的方法,使这种损坏降到最低的程度。为此要讲究科学的发掘方法。 田野考古工作程序 1.钻探 在正式发掘前通过钻探了解地下遗物、遗迹的范围和分布情况。 探铲(洛阳铲);外国:电器探测法;水下:音响探测法 2.“布方”发掘 所谓布方(探方),就是将确定的发掘范围划分成若干长方或正方形,在长方和正方形线与线的交叉点打上木桩作为标志。按照布好的方由浅入深、由表及里顺次发掘。方与方之间的隔梁到发掘过程的末尾再挖掉(为便于人行走、放置发掘物和防止墙壁坍塌) *发掘居住遗址经常使用“探沟发掘法”和“探方发掘法”两种方法。 *“探沟发掘法”为开2米x10米或2米x5米的沟,一般用于小面积的试掘。 *探方发掘是在发掘的遗址上,划分出5米x5米或10米x10米的若干正方,一般用于大面积的发掘。 *探方(或探沟)必须统一编号,以求将发掘出来的遗迹、遗物汇合起来,有条不紊地纳入总体记录中。 *对各种遗物,则要究明它们所在的位置和相互之间的关系,除了标明层位以外,还要记明坐标,以备查考。 *在全部发掘过程中,都要做好记录工作。记录的方式主要分文字、绘图和照像3种,必要时还要制作模型。 *考古发掘工作的原则,就是要做到能够根据这些记录及所采集的器物,恢复居住址或墓葬在未发掘前的原状。 *田野调查和田野发掘,因都在野外进行,合称“田野考古”。 3.整理资料 发掘以后的资料整理是十分细致并相当费事、费时的一项工作,主要包括: ①洗刷器物②编号③修复④绘图照相⑤制作卡片⑥对器物做类型学研究,断定其年代 4.编写报告 考古调查和考古发掘的结果都应以报告的形式发表,以便他人使用这些考古资料。若发掘报告要数年时间才能编写完毕,应先发表发掘简报。

中英文翻译--力学的基本概念{修}

力学的基本概念 对运动,时间和作用力作出科学分析的分支被称为力学,它由静力学和动力学两部分组成。静力学对静止系统进行分析,即在静力学系统中不考虑时间这个因素,而动力学是对随时间变化的系统进行分析。 通过配合表面作用力被传送到机器的各个部件,例如从齿轮传到轴或者是从一个齿轮通过啮合传递到另一个齿轮,从三角皮带传到皮带轮,或者从凸轮传到从动件。由于很多原因,我们必须知道这些力的大小。在边界或啮合表面作用力的分布一定要合理,他们的大小必须在构成配合表面材料的工作极限以内。例如,如果施加在滑动轴承的作用力太大,那么它就会将油膜挤压出来,并且造成金属和金属的接触,使温度过高,使滑动轴承失效。如果作用在齿轮轮齿上的力过大,就会将油膜从齿间挤压出来。这将会导致金属表层的破裂和剥落,噪音增大,运动不精确,直至报废。在力学研究中,我们主要关心力的大小,方向和作用点。 当一些物体连接在一起形成一个组合或者系统时,在两个接触的物体之间作用和反作用的力被称之为约束力。这些力约束各个物体使其处于特有的状态。作用在这个物体系统外部的力叫做外力。 电力,磁力和重力是不需要直接接触就可以施加的力的实例。不是全部但是大多数,与我们有关的力都是通过直接的实际接触或者是机械接触才能产生的。 力是一个矢量。力的要素就是它的大小,它的方向和作用点,一个力的方向包括力的作用线的概念和它的指向。因此,沿着力的作用线,力的方向有正副之分。 沿着两条不重合的平行线作用在一个物体上的两个大小相等、方向相反的作用力不能合并成一个合力。任何作用在一个刚体上的两个力构成一个力偶。力偶臂就是这两个力的作用线之间的垂直距离。 力偶矩也是一个矢量,用M表示,垂直于力偶面;M的方向主要依据右手螺旋定则确定。力矩的大小是力偶臂与其中一个力的大小的乘积。 如果一个刚体满足下列条件,那么它处于平衡状态: (1)作用在它上面的所有外力的矢量和等于零。 (2)作用在它上面的所有外力对于任何一个轴的力矩之和等于零。 在数学上这两个条件被表示为 ∑=0 M F∑=0 所使用的术语“刚体”可以是整台机器,一个机器中几个相互连接的零件,一个单独的零件或者是零件的一部分。隔离体简图是一个从机器中隔离出来的物体的草图或视图,在图中标出所有作用在物体上的力和力矩。通常图中应该包括已知的力和力矩的大小、方向还有其他相关信息。 这样得到的图成为“隔离体简图”,其原因是图中的零件或物体的一部分已经从其余的机械零部件中隔离出来了,其余的机器零部件对它的作用已经用力和力矩代替。对于一个完整的机器零部件隔离体简图,图上所表示出的,作用在其上面的力和力矩是通过与其相邻或相接触零件施加的,是外力。对于一个零件的一部分的隔离体简图作用在切面上的力和力矩都是通过被切掉部分施加的,是内力。 绘制和提交简洁、清晰的隔离体简图是工程交流的核心。这是真实的,因为

管理学基础概念

1、管理是由计划、组织、指挥、协调及控制等职能为要素组成的活动过程。 2、管理就是通过其他人来完成工作:(1)管理必然涉及其他人(2)管理的目的就是要通过其他人来完成工作(3)管理的核心问题是管理者要处理好与其他人的关系,调动人的积极性。 3、管理是一种实践,其本质不在于“知”而在于“行”;其验证不在于逻辑,而在于成果;其唯一权威就是成就。 4、管理就是决策。决策过程实际上是任何管理工作解决问题时所必经的过程。 5、管理就是设计并保持一种良好环境,使人在群体里高效率地完成既定目标的过程。 6、管理是对资源进行计划、组织、领导和控制以快速有效地达到组织目标的过程。 7、管理是通过协调其他人的工作有效率和有效果地实现组织目标的过程。 管理的职能: 决策:组织中所有层次的管理者,包括高层管理者、中层管理者和一线管理者,都必须从事计划活动 组织:计划的执行要靠他人的合作,组织工作正是源自人类对合作的需要 领导:组织目标的实现要靠组织全体成员的努力 控制:为了保证目标及为此而制定的计划得以实行 创新:创新在这管理循环之中处于轴心的地位,成为推动管理循环的原动力 管理的两重属性: 自然属性:管理的出现时由人类活动的特点决定的,人类的任何社会活动都必定具有各种管理职能。管理是社会劳动过程中的一种特殊职能,也是生产力。它不以人的意志为转移,也不因社会制度意识形态的不同而有所改变,是一种客观存在。 社会属性:管理是为了达到预期目标而进行的具有特殊职能的活动。管理的预期目标都是为了使人与人之间的关系以及国家、集体和个人的关系更加和谐。 泰罗制的评价: 1、它冲破了百多年沿袭下来的传统的落后的经验管理方法,将科学引进了管理领域,并且创立了一套具体的科学管理方法来代替单凭个人经验进行作业和管理的旧方法,这是管理理论上的创新,也为管理实践开辟了新局面 2、推动了生产的发展,适应了资本主义经济在这个时期发展的需要 3、使管理理论的创立和发展有了实践基础 4、泰罗制是适应历史发展的需要而产生的,同时也受到历史条件和倡导者个人经历的限制。泰罗的一系列主张,主要是解决工人的操作问题,生产现场的监督和控制问题,管理的范围比较小,管理的内容也比较窄。企业的供应、财务、销售、人事等方面的活动,基本没有设计 法约尔管理理论: 法约尔认为要经营好一个企业,不仅要改善生产现场的管理,而且应当注意改善有关企业经营的六个方面的职能:技术职能、经营职能、财务职能、安全职能、会计职能、管理职能。其中管理职能还包括计划、组织、指挥、协调、控制。 他还提出了管理人员解决问题时应遵循的十四条原则:分工、权利与责任、纪律、统一命令、统一领导、员工个人要服从整体、人员的报酬要公平、集权、等级链、秩序、平等、人员保持稳定、主动性、集体精神。 需要层次理论: 从一定的需要出发,为达到某一目标而采取行动,进而实现需要的满足,而后又为满足新需要产生新行为过程,是一个不断的激励过程。只有尚未得到满足的需要,才能对行为起激励作用。需要层次理论有两个基本论点:一是人的需要取决于他已得到什么,尚缺少什么,只有尚未满足的需要能够影响行为。二是人的需要都有轻重层次,某一层需要得到满足后,另一需要才出现。这一理论没有注意到工作与工作环境的关系。

第一章 敦煌学的基本概念和研究领域

第一节煌学的基本概念 (1) 第二节敦煌吐鲁番文书及其有关文献的数量和收藏 (5) 第三节敦煌吐鲁番文献的整理与出版 (9) 第一章敦煌学的基本概念和研究领域 第一节煌学的基本概念 敦煌地处祖国西北部、河西走廊西端。这条走廊由于其较之北部沙漠、南部高原优越得多的自然和通行条件,遂成为连接我国中东部腹地与西北地区的天然通道。从世界发展史上看,河西又是古老的华夏文明与两河流域文明、古印度文明、地中海文明等的汇流之区,是古代沟通旧大陆三大洲最重要的国际通道丝绸之路的主动脉。 国学大师季羡林先生在《敦煌学、吐鲁番学在中国文化史上的地位和作用》一文中有一段名言:“世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个:中国、印度、希腊、伊斯兰,再没有第五个;而这四个文化体系汇流的地方只有一个,就是中国的敦煌和新疆地区,再没有第二个。” 诚如其言,位居河西走廊西端的敦煌为东西交通的喉襟和具有国际意义的文化交汇之地。东汉应劭解释“敦煌”之名:“敦,大也;煌,盛也。”唐人李吉甫又云:“敦,大也,以其广开西域,故以盛名。”敦煌得名的本身就与丝路交通的开辟息息相关。《汉书· 西域传》记,出敦煌玉门关往西域有南北两道。曹魏时增至三道。《魏略· 西戎传》:“从敦煌玉门关入西域,前有二道,今有三道。”即新增敦煌径通高昌(今吐鲁番)以至龟兹(今新疆库车)以远的新北道。南朝刘昭注《后汉书· 郡国志》引《耆旧志》云:敦煌“国当乾位,地列艮虚,水有县泉之神,山有鸣沙之异,川无蛇虺,泽无兕虎,华戎所交,一都会也。”隋代裴矩《西域图记》记赴西域有北、中、南三道,但无论哪一道都“发自敦煌”,“总凑敦煌,是其咽喉之地”。于敦煌文书《沙州督都府图经》等有关史料见,唐代敦煌通往西域即辟有矟竿道、第五道、大海道、大碛道等多条道路。汉唐丝绸之路的兴盛,使敦煌成为中国历史上率先向西方开放的地区,成为中原与西方经济文化交流的吐纳口。东西方文

公共课创造学 思考题答案

1、什么是创造学?其基本原理有哪些? 创造学(Creatology): 是研究人们在科学、技术、管理、艺术以及其它所有领域中的创造活动并探索其中创造的过程、特点、规律和方法的一门科学。 研究目的:开发普通人的创造力,提高其创造性。 第一条基本原理: 创造力是人人皆有的一种潜在的自然属性。 第二条基本原理: 创造力是可开发的。即人们的创造力是可以通过科学的教育和训练而不断被激发出来,转化为显性的创造能力并不断得到提高的。 2、什么是创造力?创造力的特征和构成要素,如何提高创造力? 一、创造力的含义 创造力是指每个正常人或群体在支持的环境下运用已知的信息,发现新问题,并对问题寻求答案,以及产生出某种新颖而独特、有社会价值或个人价值的物质或精神产品的能力。 创造力是创造者在创造过程中表现出来的特殊能力。不同的创造者在类似的条件下可以表现出不同的创造力,同一创造者在不同条件下也可能表现出不同的创造力。 特征: 1、创造力是有特定功能的生产力 2、创造力是人人皆有的一种能力 3、创造力有高低之分 五层次:

发表的能级 技术的能级 发明革新的能级(大多数人能达到) 发现的能级 创新的能级 三、创造力的类型 A、非凡 B、局部 C、自我实现 提高创造力 一、创造力开发的依据 1、创造力普遍存在 2、创造障碍制约创造力

一是外部社会文化环境创造障碍 二是内部心理活动创造障碍 创造心理障碍的表现形式 (1)固定观念 (2)遵守规则 (3)严守逻辑 (4)怕犯错误 (5)迷信权威 (6)兴趣狭窄 3、教育和训练可以提高创造力 一个创新者如果具备了哲学头脑,他的创造成果就可以比原来增加一倍;如果他同时又具有创造学头脑,那么他的创造成果还可以再增加一倍。 二、创造力开发的内容 1、知识的掌握和优化 2、智能因素的开发 观察力, 记忆力,记忆大师 注意力, 想象力,想象力, 操作能力 3、非智力因素的开发 独立的个性,强力的求知欲,坚强的意志 4、创造技法的训练 三、创造力开发的途径 1、创造教育 2、创造实践