《齐桓晋文之事章》 孟子讲解

《齊桓晉文之事章》孟子

壹.寫作背景

戰國中期,諸侯間的形勢錯綜複雜,不時互相攻伐,策士們更忙於進行外交權謀活動。

孟子入齊,希望游說齊宣王行王道仁政以統一天下,抵禦強秦。不過,孟子的活動最終還是失敗了,孟子於是離齊。

貳.文體

本文屬先秦說理散文。較早期的先秦說理散文多為語錄體,戰國前中期多辯難式的對答體,戰國後期則接近現代論說文的論證體,本文屬於三者中的,通過對答,層層深入地往復辯難,以闡明論點。

參.主旨

肆.內容理解

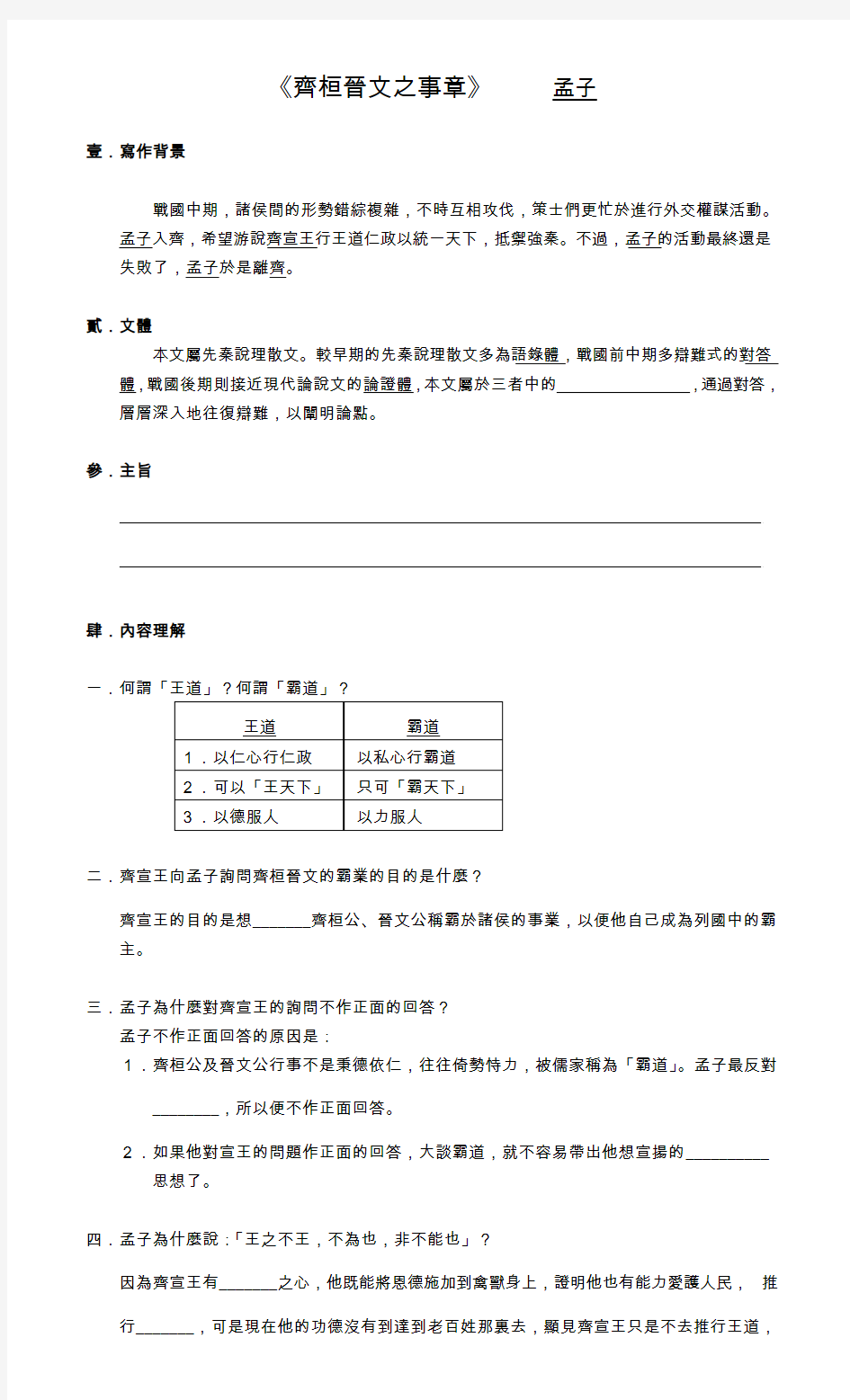

一.何謂「王道」?何謂「霸道」?

二.齊宣王向孟子詢問齊桓晉文的霸業的目的是什麼?

齊宣王的目的是想_______齊桓公、晉文公稱霸於諸侯的事業,以便他自己成為列國中的霸主。

三.孟子為什麼對齊宣王的詢問不作正面的回答?

孟子不作正面回答的原因是:

1.齊桓公及晉文公行事不是秉德依仁,往往倚勢恃力,被儒家稱為「霸道」。孟子最反對________,所以便不作正面回答。

2.如果他對宣王的問題作正面的回答,大談霸道,就不容易帶出他想宣揚的__________思想了。

四.孟子為什麼說:「王之不王,不為也,非不能也」?

因為齊宣王有_______之心,他既能將恩德施加到禽獸身上,證明他也有能力愛護人民,推行_______,可是現在他的功德沒有到達到老百姓那裏去,顯見齊宣王只是不去推行王道,

而不是力有不逮。

五.孟子認為行王道有什麼方法?

1.

2.引《詩》說明

六.孟子認為行王道有什麼好處?不行王道有什麼結果?

1.行王道的好處:

2.不行王道的結果:

結語:

王天下過程:

君主有不忍人之心→推恩及民,行仁政→王天下

(能)(為)(保四海,天下歸心)

伍.寫作手法

一.善於揣摩心理,因勢利導,層層推進,以達進言目的。

1.宣王問齊桓晉文之事,孟子知宣王有的野心,於是避而不談,反因勢利導,提出討論更遠大的目標──,以引起齊宣王討論的興趣。

2.引胡齕言齊宣王「以羊易牛」事,讚美宣王有之心,具備行王道,一天下的條件,讓宣王陶醉在他的讚美中。

3.接著採忽張忽弛,擒縱之術,迫使宣王無法自解「以羊代牛」之心態,使其陷於窘境,然後以「」為他解釋,使他既感動,又佩服,引得宣王視孟子為知己。

4.跟著連用「力足以舉,而不足以舉;明足以察,而不見」兩個類比,說明宣王不行王道,只是「」,並非「」;再用

「」和「」兩類難易程度懸殊的事類比,生

動地說明了「」和「」的區別。此段話迎合了齊王好勝心理,誇大了齊王

的能力,使齊王相信自己能做到王天下。

5.最後引《詩經》之言,證明 ,可以治天下,使宣王明白

與 的不同效果。又用「 ,然後知輕重; ,然後知長短」,促使宣王考

慮清楚,達到游說的目的。

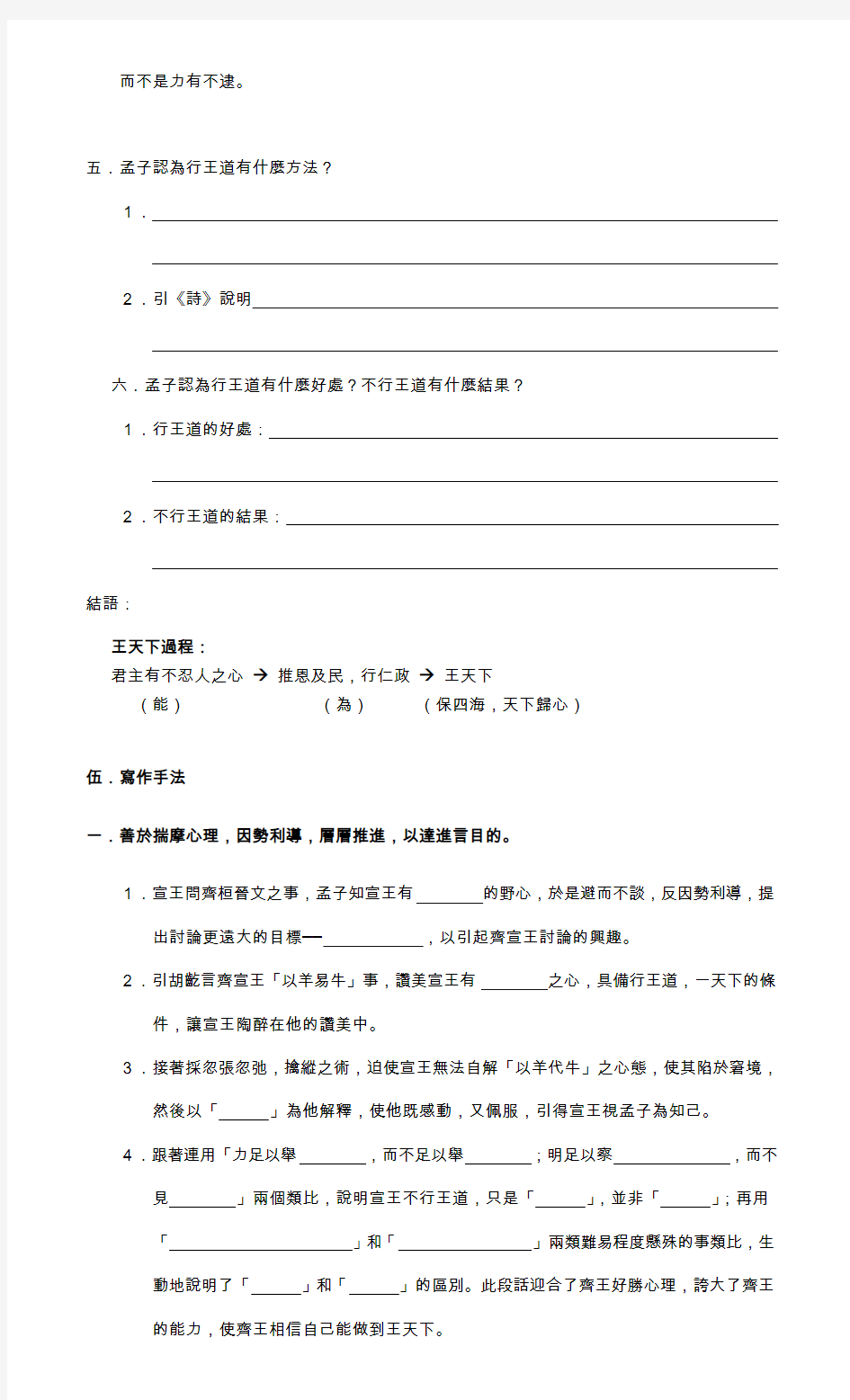

二.運用類比法來加強說服力。

(類比法定義參看課本第24頁)

能舉百鈞而不舉一羽,為 力 能察秋毫而不見輿薪,為 明

恩足及禽獸而功不及百姓(不保民)為 恩焉

*小結:齊宣王未能王天下皆因為 ,非 。

三.善用設喻:

1.力足以舉百鈞,而不足以舉一羽。

2.明足以察秋毫之末,而不見輿薪。

3.挾太山以超北海……為長者折枝。

以上比喻想說明什麼道理?

四.連續設問

孟子一再指出百姓以為王以羊易牛是吝嗇,使齊王不能自解,後來又為齊王解釋是於仁術;又設出「今恩足以及禽獸,而功不至於百姓者, ?」之問,再答之以這種連續設問的方法,好處是:

五.正反對比

利用正反對照的立論方法來說明,好處是: 1. 2.

六.引用經典

孟子引用詩經:「。」說明身為國君,應把對自己妻子、兄弟的做法,推廣到封邑和國家。意即把對自己親人的心意,推廣到百姓身上去;並以此證明自己論點:「。」

引用的作用是:

1.

2.

齐桓晋文之事-原文与翻译-高中语文

《齐桓晋文之事》译文 齐宣王问曰:“齐桓、晋文之事,可得闻乎” 齐宣王问(孟子)说:“齐桓公、晋文公(称霸)的事,可以让我听听吗” 孟子对曰:“仲尼之徒,无道桓、文之事者,是以后世无传焉,臣未之闻也。无以,则王乎” 孟子回答说:“孔子这些人中没有讲述齐桓公、晋文公的事情的人,因此后世没有流传。我没有听说过这事。(如果)不能不说,那么就说说行王道吧!” 曰:“德何如则可以王矣” 说:“德行怎样,才可以称王呢” 曰:“保民而王,莫之能御也。” 说:“安抚老百姓称王,没有人可以抵御他。” 曰:“若寡人者,可以保民乎哉”曰:“可。” 说:“像我这样的人,能够安抚百姓吗”说:“可以。” 曰:“何由知吾可也” 说:“从哪知道我可以呢” 曰:“臣闻之胡龁曰:‘王坐于堂上,有牵牛而过堂下者,王见之,曰:“牛何之” 说:“我从胡龁那听说:大王坐在大殿上,有个牵牛从殿下走过的人。您看见他问道:‘牛到哪里去” 对曰:“将以衅钟。” (那人)回答说:“将用牛来衅钟。” 王曰:“舍之!吾不忍其觳觫,若无罪而就死地。” 大王说:“放了它!我不忍看到它恐惧战栗的样子,这样没有罪过却走向死地。” 对曰:“然则废衅钟与” (那人问)道:“这样那么废弃衅钟吗” 曰:“何可废也,以羊易之。”’不识有诸”曰:“有之。” 您说:“怎么可以废除呢用羊来换它吧。”不知道有没有这件事”(齐宣王)说:“有这事。” 曰:“是心足以王矣。 (孟子)说:“这样的心就足以称王于天下了. 百姓皆以王为爱也,臣固知王之不忍也。” 百姓都认为大王吝啬。我本来知道您于心不忍。”

王曰:“然,诚有百姓者。齐国虽褊小,吾何爱一牛 (齐宣王)说:“是的。的确有这样的百姓。齐国虽然土地狭小,我怎么至于吝啬一头牛 即不忍其觳觫,若无罪而就死地,故以羊易之也。” 就是不忍看它那恐惧战栗的样子,这样没有罪过却要走向死亡的地方,因此用羊去换它。” 曰:“王无异于百姓之以王为爱也。以小易大,彼恶知之 (孟子)说:“您不要对百姓认为您是吝啬的感到奇怪。以小(的动物)换下大(的动物),他们怎么知道您的想法呢 王若隐其无罪而就死地,则牛羊何择焉” 您如果痛惜它没有罪过却要走向死亡的地方,那么牛和羊又有什么区别呢” 王笑曰:“是诚何心哉!我非爱其财而易之以羊也,宜乎百姓之谓我爱也。” 齐宣王笑着说:“这究竟是一种什么想法呢我不是吝啬那些钱财才以羊换牛的,老百姓说我吝啬是理所应当的了。” 曰:“无伤也,是乃仁术也!见牛未见羊也。 (孟子)说:“没有妨害,这是仁道,(原因在于您)看到了牛而没看到羊。 君子之于禽兽也:见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。是以君子远庖厨也。” 有道德的人对于飞禽走兽:看见它活着,便不忍心看它死;听到它的声音,便不忍心吃它的肉。因此君子远离厨房。” 王说,曰:“《诗》云:‘他人有心,予忖度之。’夫子之谓也。 齐宣王高兴了,说:“《诗经》说:‘别人有什么心思,我能揣测到。’说的就是先生您。 夫我乃行之,反而求之,不得吾心;夫子言之,于我心有戚戚焉。 我这样做了,回头再去想它,却想不出为什么。先生您说的这些,在我心中很有同感啊! 此心之所以合于王者何也” 这种心之所以符合王道的原因,是什么呢” 曰:“有复于王者曰:‘吾力足以举百钧,而不足以举一羽;明足以察秋毫之末,而不见舆薪。’则王许之乎” (孟子)说:“有人给大王报告说:‘我的力气足以举起三千斤,却不能够举起一根羽毛;(我的)眼力足以看清鸟兽秋天新生细毛的末梢,却看不到整车的柴草。’那么,大王您相信吗” 曰:“否!”

文言虚词“乎”用法分析

TAG:文言字词 (一)用作语气助词。 1、表疑问语气。可译为吗呢。 ①几寒乎?欲食乎?(《项脊轩志》)②技盖至此乎?(《庖丁解牛》) ③欲安所归乎?(《赤壁之战》) 2、表示反问语气,相当于“吗”、“呢”。 ①布衣之交尚不相欺,况在国乎?(《鸿门宴》)②吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?(《师说》) ③然豫州新败之后,安能抗此难乎?(《赤壁之战》) 3、表测度或商量语气,可译为吧。 ①王之好乐甚,则齐其庶几乎。(《庄暴见孟子》)②圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎? ③日食饮得无衰乎(《触龙说赵太后》)④今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎?(《陈涉世家》) ⑤无以,则王乎?(《齐桓晋文之事》) 4、用于感叹句或祈使句,可译为啊呀等。 ①宜乎百姓之谓我爱也(《齐桓晋文之事》)②悔相道之不察兮,延伫乎吾将反(《离骚》) ③西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍(《赤壁赋》)④长铗归来乎!出无车(《冯谖客孟尝君》) 5、用在句中的停顿处。 ①于是乎书。 (二)用作介词,相当于于,在文中有不同的翻译。 ①醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。(《岳阳楼记》)(乎:于)②今虽死乎此,比吾乡邻之死则已后矣。(《捕蛇者说》)(乎:在) ③生乎吾前,其闻道也固先乎吾?(《师说》)(前一个“乎”:在;后一个“乎”:比。)④吾尝疑乎是。(乎:对。) ⑤君子博学而日参省乎己。(《论语》)(乎:对。)⑥亦无怪乎其私之也。(乎:对于) ⑦盖进乎技矣。(《庖丁解牛》)(乎:比)⑧以吾一日长乎尔。(尔:比。) (三)可作词尾,译为“……的样子”“……地”。 ①以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣(《庖丁解牛》)②浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙(《赤壁赋》)

文言文宾语前置句式分析1

(一)、宾语前置(可以这样理解:前面的词受后面的词支配)具体如下: 1、否定句中代词宾语前置 这类宾语前置,要具备两个条件:一是宾语必须是代词;二是必须是否定句,由“不”、“未”、“毋”、“莫”等否定词表示。在这种情况下,代词宾语要放在动词之前和否定词之后。例如: 《硕鼠》:“三岁贯汝,莫我肯顾。”“莫我肯顾”应理解成“莫肯顾我”。 忌不自信《邹忌讽齐王纳谏》〈战国策〉 然而不王者,未之有也。《寡人之于国也》〈孟子〉 句读之不知,惑之不解,或师焉,或不(否)焉。(之,宾语提前的标志)《师说》 古之人不余欺也!《石钟山记》苏轼 不吾知其亦已兮,苟(只要)余情其信芳(美好)。《离骚》屈原 东望愁泣,若不自胜。《柳毅传》李朝威 见大王爱女牧羊于野,所(代词,“之人”)不忍视。《柳毅传》李朝威 是以后世无传焉,臣未之闻也。《齐桓晋文之事》〈孟子〉 保民而王,莫之能御也。《齐桓晋文之事》〈孟子〉 而良人未之知也。《齐人有一妻一妾》〈孟子〉 2、疑问句中代词宾语前置 文言文中用疑问代词“谁”、“何”、“奚”、“安”等做宾语时往往放在动词的前面。 例如:《鸿门宴》:“良问曰:…大王来何操??”“何操”应理解为“操何” 吾孰与徐公美?《邹忌讽齐王纳谏》〈战国策〉 以五十步笑百步,则何如?《寡人之于国也》〈孟子〉 彼且奚适也?《逍遥游》〈庄子〉 彼且恶(何)乎待哉?《逍遥游》〈庄子〉 沛公安在?《鸿门宴》〈史记〉 夫晋,何厌之有?(之,宾语提前的标志)《烛之武退秦师》〈左传〉 吾实为之,其又何尤(怨)?《祭十二郎文》韩愈 洞庭君安在哉?《柳毅传》李朝威 无情郎安在?《柳毅传》李朝威 3、介词宾语提前:在现代汉语中,介词后面跟着宾语,组成介宾结构,用来修饰动词谓语。在文言文中,介词宾语往往置与介词之前,形成一种倒置的现象。例如: 《岳阳楼记》:“臆!微斯人吾谁与归?”“谁与归”应理解为“与谁归”。 一旦山陵崩,长安君何以自托于赵?《触龙说赵太后》〈战国策〉 不为者与不能者之形(情形),何以异?《齐桓晋文之事》〈孟子〉

高三语文《孟子》三篇及其他人教版知识精讲

高三语文《孟子》三篇及其他人教版 【同步教育信息】 一. 本周教学内容 《孟子》三篇及其他 通过对《孟子》三篇的讲解归纳建立高三古文学习的方法,并对课文内容加以补充,多读多想,拓展视野。 二. 教学重、难点 (一)关于《孟子》三篇 [原文] 孟子见梁襄王。出,语人曰:“望之不似人君,就之而不见所畏焉。 “卒然问曰:‘天下恶乎定?’ “吾对曰:‘定于一。’ “‘孰能一之?’ “对曰:‘不嗜杀人者能一之。’“‘孰能与之?’“对曰:‘天下莫不与也。王知夫苗乎?七八月之间旱,则苗槁矣。天油然作云,沛然下雨,则苗浡然兴之矣。其如是,孰能御之?今夫天下之人牧,未有不嗜杀人者也。如有不嗜杀人者,则天下之民皆引领而望之矣。诚如是也,民归之,由水之就下,沛然谁能御之?’” (《孟子·梁襄王上》)[题解] 梁襄王是梁惠王的儿子,庸碌无为。孟子以禾苗为喻,对梁襄王讲述了不嗜杀人才能统一天下的道理。学习本文,要注意体会孟子运用譬喻以增强说服力的方法。 [原文] 齐人有一妻一妾而处室者,其良人出,则必餍酒肉而后反。其妻问所与饮食者,则尽富贵也。其妻告其妾曰:“良人出,则必餍酒肉而后反,问其与饮食者,尽富贵也,而未尝有显者来,吾将瞷良人之所之也。” 蚤起,施从良人之所之,遍国中无与立谈者。卒之东郭墦间,之祭者,乞其余;不足,又顾而之他——此其为餍足之道也。 其妻归,告其妾,曰:“良人者,所仰望而终身也,今若此。”与其妾讪其良人,而相泣于中庭,而良人未之知也,施施从外来,骄其妻妾。 (《孟子·离娄下》) [原文] 弈秋,通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听。一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之,虽与之俱学,弗若之矣。为是其智弗若与?曰:非然也。”(《孟子·告子上》)[题解]《孟子》中有很多诙谐幽默、耐人寻味的寓言故事。本课所选的这两篇短文,故事情节紧凑集中,对话简练生动。讽刺辛辣,寓意深刻。学习时要注意领会这两篇短文的

庄暴见孟子教案)

优秀教案《孟子见梁襄王》 一、课文悟读 孟子爽快、耿直,掺和着火辣辣的呛味,语出惊人。对人语王“不似人君”“不见所畏”,对王言“今大天下之人牧,未有不嗜杀人者也”,言下之意是梁襄王也在“嗜杀人者”之列。其语言犀利尖锐均毫无讳饰遮掩之态,孟子对梁襄王的藐视也可见一斑。读之,顿生快感,倍觉清爽。 孟子在转述他与梁襄王的对话时,三言两语就呈现出对话双方的内心世界,简笔勾勒,其个性化的人物形象便活了起来。梁襄王仅三句问话就已将其性格凸现于读者眼前了;其惶惑之态,在“卒然问”中流露出来,他虽有贪得的野心,却无王者的威仪,还伴有些许糊涂和怯懦。三句问话还步步暗合了孟子严密的逻辑思路,即:施仁政一天下归附统一一社会安定。 两相对照中,更见孟子之儒雅风范以及挥洒自如的大气。对答中的双重否定句“天下莫不与也”与强烈的反问句“其如是,孰能御之”“民归之,由水之就下,沛然谁能御之”等,其言辞中充溢着不容置疑、居高临下的气势。这正是孟子文章“气充辞沛”的一种诠释。 孟子艺术化地宣扬了“仁政”的政治主张,既生动形象,又情理深至,令人信服。运用日常生活中的习以为常的事理来说明“仁政”(即“王道”)的不可抗拒的力量,增添了其说理的魅力。 二、亮点探究 1.文中运用了比喻说理,其本体与喻体是如何相联的? 探究学习:文中将人民盼望不嗜杀人的君主来解救这一本体比作七八月间的枯苗需雨。民如枯苗,君泽如雨,一旦仁君出现,百姓如同枯苗遇“沛然下雨”,便“浡然兴之”不可阻止;君施仁爱,民心如水,民之归附,则如“水之就下”不可抵抗。本体和喻体一一对应,运用自然界习以为常的现象,生动地阐述了统一天下的道理,二者紧密相联。 2.从梁襄王的三句问话中可看出其形象如何? 探究学习:梁襄王的三句问话:“天下恶乎定?”“孰能一之?”“孰能与之?”语调上扬,语气轻而短促,从中可体味出梁襄王虽有贪得的野心,却无王者的威仪,精神状态是低下的,“卒然”问话中流露出惶惑,表现出涉世不深的窘态。 3.孟子见梁襄王后,出来对他人说:“望之不似人君,就之而不见所畏焉。”这反映了孟子怎样的个性?他对梁襄王的态度是怎样的? 探究学习:在孟子犀利、泼辣、不留情面的言辞中,流露着鲜明的爱憎感情,孟子的率真、耿直的性格鲜活地表现了出来。他对这个国君印象不佳,轻慢而藐视。 4.孟子主张的“仁政”思想在文中是怎样体现的? 探究学习:孟子以“不嗜杀人者能一之?”回答梁襄王“孰能一之?”的问话,“嗜杀人者”显然是凶残、暴戾的典型;“不嗜杀人者”乃善良、仁爱者的特征,这种人才能统一天下。这是孟子对执政者的谏言。孟子在回答梁襄王“孰能与之”时,力透纸背地分析社会现状“今夫天下之人牧,未有不嗜杀人者也”,进一步指出暴政无处不在的现实,又以“如有不嗜杀人者,则天下之民皆引领而望之矣”一句,生动形象地描述了施“仁政”的君主出现后,百姓拥戴的场面,且“民归之,由水之就下”不可阻挡。孟子在文中是以“不嗜杀人者”的话题来抒发所主张的“仁政”思想的。 5.文中出现的“之”字有哪几种用法? 探究学习:文中出现的“之”有14处,可归为4种用法:①代词,如:“望之不似人君”,“孰能一之”;②结构助词,如:“今夫天下之人牧”;③补足音节助词,如:“则苗浡然兴之矣”; ④取消句子独立性助词,如:“由水之就下”。 三、选题设计

《孟子》导读讲义

一、孟子生平 二、《孟子》简介 三、性善论 四、仁政思想 五、民本思想 六、大丈夫人格理想 七、影响及评价 一、孟子生平 孟子(约前372-前289),邹(今山东邹城)人,名轲。战国时期的思想家、政治家、教育家。孔子之后的儒学大师,后世并称为“孔孟”,且称其为“亚圣”。孟子故里邹国世代相传,在农历四月初二纪念孟子诞辰。 1《史记.孟子荀卿列传》 西汉时代,司马迁《史记》的《孟子荀卿列传》是关于孟子的最完整的资料:孟轲,邹人也。受业子思之门人。道既通,游事齐宣王,宣王不能用。适梁,梁惠王不果所言,则见以为迂远而阔于事情。当是之时,秦用商鞅,富国强兵;楚、魏用吴起,战胜弱敌;齐宣王、威王用孙子、田忌之徒,而诸侯东面朝齐。天下方务于合纵、连衡,以攻伐为贤,而孟轲乃述唐、虞、三代之德,是以所如者不合。退而与万章之徒,序《诗》《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇。 2 受业子思 孟子的老师是孔子之孙孔伋(子思)的门人,他推崇孔子,认为“自生民以来,未有盛于孔子也”。孟子远祖是鲁国贵族孟孙氏,后来家道衰微,从鲁国迁居到邹国。三岁丧父,孟母将其抚养成人,孟母教子甚严,其“迁地教子”、“三断机杼”等教子故事,成为千古美谈. 曲阜孔庙清朝雍正题“生民未有”匾 3 孟母教子 ①孟母三迁 “孟母三迁”讲的是孟母为了教育儿子成才,选择良好的环境,为孟子创造学习条件的故事。 南宋时的启蒙课本《三字经》引证的第一个典故就是“人之初,性本善。性相近,习相远。苟不教,性乃迁。教之道,贵以专。昔孟母,择邻处。子不学,断机杼”, 这一普及于封建社会后期的启蒙读物,虽经明、清学者陆续修订补充,而孟母三迁、断机教子的故事始终冠于篇首。 多有人大代表政协委员提议设农历四月初二为"中华母亲节" 坟地 集市 学宫 ②沽肉示信 孟母不仅重视客观环境对少年孟子的影响,而且十分注重言传身教,以自己的一言一行,一举一动来启发教育孟子。 ③断机教子 “断机教子”,讲的是孟母鼓励孟子读书不要半途而废的故事 4 治学 孟子长大后,被孔子的儒家思想所吸引,于是决定离开邹国到孔子的家乡鲁国深造,其老师

文言文中的兼词详解

文言文中的兼词详解 兼词,就是一个单音节词由两个字快读而合成,同时兼有两种词性,常见的有“诸”、“盍”、“叵”、“耳”“焉”等。【诸】用在句中,有时是“之于”的合音,其中“之”是代词,“于”是介词。例如: ①投诸渤海之尾,隐土之北。(《愚公移山》一一把土石投到渤海的边上,隐土的北面。 ②穆公访诸蹇叔。(《殽之战》)—一秦穆公就这件事向蹇叔征求意见。 以上两例中的“诸”都是“之于”的合音,例句①中的“之”代“土石”,“于”作介词“到”讲;例句②的“之”代秦师袭郑这件事,“于”是介词,作“向”讲。 用在句末,是“之乎”的合音,“之”是代词,“乎”是疑问语气词。例如: ③王尝语庄子以好乐,有诸?(《庄暴见孟子》)——“王曾把爱好音乐的事告诉给庄子,有这回事吗?” ④闻强氏授甲攻子,子闻诸?(《左传·昭公八年》)——“听说高强要用兵攻打你,你听到这件事了吗?”” 上面两句中的“诸”都在句末,肯定是“之乎”的合音,“之”代前半句所说的事,“乎”是疑问浯气助词,相当于现代汉语的“吗”。

【盍】“盍”(hé)是“何不”的合音,其中“何”为疑问代词,作“为什么”、“怎么”讲;“不”是否定副词。例如:①“盍各言尔志?”(《论语·公冶长》)——“为什么不各自说说你们的志向?”’ ②“伍奢有二子,不杀者,为楚国患,盍以免其父召之?”(《史记·楚世家》)——伍奢有两个儿子,不杀掉的话,就要成为楚国的祸患,为什么不用免他父亲罪的办法召唤他们来?” 要注意的是,“盍”后面如果紧跟“不”字,则“盍”相当于“何”,就不是合音词了。如:“盍不出从乎?”(《管子·戒篇》)”——“为什么不跟着出去呢?” 【叵】“叵”(pǒ)是“不可”的合音词,表示否定,多用于贬义。例如: ①“吾门人多矣,尹子叵测也。”(《新唐书·尹情传》)一—“我学生很多,尹子不可推测啊!” ②居心叵测。(成语)——存心险恶,不可推测。“叵”:—般用在“测”字前,“叵测”即不可推测。早期白话中还有“叵耐”一词,意为“不可容忍”。如“叵耐这厮无礼”等。 【耳】“耳”是“而已”的合音词,意为“罢了”,表限制语气。例如: ①“盖向来不过笼络耳。”(《谭嗣同》)——原来他一向不过

庄暴见孟子原文及翻译

庄暴见孟子原文及翻译 庄暴见孟子原文及翻译——课文《庄暴见孟子》一篇故事性很强的文章,很多同学在学习的时候被其文言文的句式难住了,今天,查字典语文小编给大家带来庄暴见孟子原文及翻译。一起来学习一下。 庄暴见孟子原文及翻译 《孟子》 庄暴见孟子,曰:“暴见于王,王语暴以好乐,暴未有以对也。”曰:“好乐何如?”孟子曰:“王之好乐甚,则齐国其庶几乎。” 他日,见于王,曰:“王尝语庄子以好乐,有诸?”王变乎色曰:“寡人非能好先王之乐也,直好世俗之乐耳。”曰:“王之好乐甚,则齐国其庶几乎。今之乐犹古之乐也。”曰:“可得闻与?”曰:“独乐乐,与人乐乐,孰乐?”曰:“不若与人。”曰:“与少乐乐,与众乐乐,孰乐?”曰:“不若与众。”“臣请为王言乐。今王鼓乐于此,百姓闻王钟鼓之声,管籥之音,举疾首蹙頞而相告曰:‘吾王之好鼓乐,夫何使我至于此极也!父子不相见,兄弟妻子离 散!’今王田猎于此,百姓闻王车马之音,见羽旄之美,举疾首蹙而相告曰:‘吾王之好田猎,夫何使我至于此极也!父子不相见,兄弟妻子离散。’此无他,不与民同乐也。今王鼓乐于此,百姓闻王钟鼓之声,管之音,举

欣欣然有喜色而相告曰:‘吾王庶几无疾病与,何以能鼓乐也?’今王田猎于此,百姓闻王车马之音,见羽旄之美,举欣欣然有喜色而相告曰:‘吾王庶几无疾病与,何以能田猎也?’此无他,与民同乐也。今王与百姓同乐,则王矣。” 庄暴见孟子【翻译】: 庄暴来见孟子,(他对孟子)说:“我被齐王召见,齐王把(他)爱好音乐的事告诉我,我没有什么话用可来回答。”庄暴又问:“爱好音乐,那怎么样呢?”孟子说:“如果齐王(果真)很喜欢音乐,那么齐国治理得大概很不错了吧。” 有一天,孟子被齐宣王接见,(孟子向宣王)说:“君王曾经把(您)爱好音乐的事告诉庄暴,有这回事吗?”宣王变了脸色说:“我不是能爱好古代圣王的雅乐,只是爱好世俗一般流行的音乐罢了。”(孟子)说:“只要君王(果真)很爱音乐,那么齐国就(治理得)差不多了。当今的音乐和古代的音乐是一样的。”(宣王)说:“(这个道理)可以说来听听吗?”(孟子)问道:“一个人单独欣赏音乐快乐,跟别人一起欣赏音乐也快乐,哪一种更快乐呢?”(宣王)说:“(自己欣赏音乐)不如跟别人一起欣赏音乐更快乐。”(孟子又)问:“跟少数人一起欣赏音乐而快乐,跟多数人一起欣赏音乐也快乐,哪一种更快乐呢?”(宣王)回答:“不如跟多数人一起欣赏音乐更快乐。”(于是孟子又)说:“请让我给君王谈谈关于欣

齐桓晋文之事文言文知识点归纳(全)

《齐桓晋文之事》文言知识点归纳 一、词类活用 1、无以,则王乎王(本文有多处):名词作动词,行王道,统一天下) 2、以小易大小、大,形容词作名词,小牲畜,大牲畜 3、王无异于百姓之以王为爱也异:意动,对……感到奇怪 4、是以君子远庖厨也远:形容词作动词,远离 5、明足以察秋毫之末明:形容词作名词,视力 6、老(1)吾老(2),以及人之老(2) 老(1):形容词作动词,尊敬,爱护;老(2):形容词作名词,老人 7、幼(1)吾幼(2),以及人之幼(2) 幼(1):形容词作动词,爱护;幼(2):形容词作名词,幼儿,孩童 8、刑于寡妻:(通“型”)名词作动词,做榜样 9、为肥甘不足于口与肥甘:形容词作名词,肥美香甜的食物 10、轻暖不足于体与轻暖:形容词作名词,轻软暖和的衣服 11、危士臣危:使动,使……受到危害 12、权,然后知轻重权,名词作动词,称一称 13朝秦楚朝:使动,使……来朝见 14、然则小固不可以敌大小:形容词作名词,小的国家;大:形容词作名词大的国家 15、寡固不可以敌众寡:形容词作名词,人口稀少的国家;众:形容词作名词,人口众多的国家 16、弱固不可以敌强弱:形容词作名词,弱小的国家;强:形容词作名词,强大的国家 17、以一服八服:使动,使……降服 18、然后从而刑之刑:名词作动词,处罚

19、是罔民也罔:(通“网”)名词作动词,用网捕捉,引申为陷害 20、五十者可以衣帛矣衣:名词作动词,穿 21、树之以桑树:名词作动词,种 22、齐桓、晋文之事可得闻乎闻:使动,使……听到 二、特殊句式 判断句 1、是乃仁术也 2、夫子之谓也 3、是诚不能也 4、是折枝之类也 5、是罔民也 被动句 1、百姓之不见保见:表示被动 省略句 1、有牵牛而过(于)堂下者 2、将以(之)衅钟 3、将以(之)求吾所大欲也 4、必使(之)仰足以事父母 宾语前置 1、臣未之闻也(臣未闻之也)之 2、莫之能御也(莫能御之也)之 3、何由知吾可也(由何知吾可也)何 4、牛何之(牛之何)之 5、然则一羽之不举(然则不举一羽)之 6、舆薪之不见不见舆薪 7、何以异以何异 8、未之有也未有之也 主谓倒装

文言文答题方法大全

高考文言文阅读高分攻略 1命题思路 1、贴近教材。文言实虚词的考题大都引用教材的例子,所以熟悉一下古文的基本篇目还是有用的。 2、注重细节。考查对事情来龙去脉的理解与把握,考查观点认识的提炼等。 2阅读步骤 一是浏览全文找主要内容,对于人物传记阅读可围绕人物展开情节,以选记叙性的文字为主; 二是浏览一下最后概括全文的判断题,一般此题要求选出错误的一项,且都是细小的问题。这样读了以后,对全文内容的把握就心中有数了。 三是再读原文,逐个做题。因为对全文理解得越透彻,做题的准确率就越高,做题的速度也越快。3实词虚词1、文言实词一 + 文言实词二(点蓝字可见120实词) (1)把意思代入原句,看词性与意思是否解释得通,如果还不能排除,再把它还原到原文,看具体语境。 (2)实词释义方法:①文言文句子结构整齐,讲求对仗,可以利用这一结构特点推知词义。(相近或相反)如:忠不必用兮,贤不必以“以”对应“用”,所以它可以解释成“被任用”“人穷则反本,故劳苦倦极” “劳苦”同义,所以“倦极”也同义,“极”就是“疲惫”的意思“每读书至治乱得失” “得失”是反义词,所以“治乱”也应该是反义词,“治”就只能解释成“治理得好,太平”②联想该字熟悉的课文中的例子或在成语中的用法如:贷责无旁贷(推卸) 严惩不贷(宽恕,饶恕)把这两个意思代入“虽亲属不贷”,可知“宽恕”更合适③或者把该字在现代汉语中可组的词代入解释如:“无所阿避” 现代汉语中有“避免、回避、躲避”等词,代入句中比较可知“回避”更合适2、文言虚词常考文言虚词共18个(高考文言文阅读高频文言虚词解析),要尽可能熟悉这些词的用法。4材料+错项1、筛选材料(1)先看材料的陈述对象是否一致(2)再看材料的内容是否能证明观点2、找错误项(1)先把选择肢还原到文中相关部分(2)注意时间、事件、人物的对应关系,注意事件内在的因果关系,注意个别词语的对应解释。 5固定短语: 1.得无:表示反诘的语气,译为:莫非,莫不是。 2.否则:是两个词,否:不是这样,不然;则,相当于“就”。 3.然后:是顺接连词,可译做“这样以后”,或者“之后” 4.然则:可译为“既然这样(如此),那么…… 5.虽然:与现代汉语不同,“虽”相当于“虽然”,“然”相当于“这样”,可译作“虽然如此”“尽管如此” 6.无乃:当副词用,可译作“岂不是”,也可译作“恐怕”。 7.比及:等到,等到了。 8.盍:何不。曷:何不。叵:不可。 9.如何,奈何,若何:它们组成固定形式,相当于汉语“怎么样”“为什么”“什么样”等10.“如……何”“奈……何”“若……何”:这是上述形式的扩展,相当于现代汉语的“对……怎么样”“把……怎么办”。11.孰若,孰与:用做比较或选择,可译为“与……相比,谁(哪一个)……”;如放在动词前,可译为“怎如”“何如”“怎比得上”12.所以:表原因,译做“……的原因”。表凭借或方法,译做“用来”“靠它来”“用来……的(根据、礼节、方法)”13.无论:不用说,更不必说。14.卑鄙:地位卑微,见识浅陋。15.其实:它的果实,或者“那实际情况”“它实际上”“它的实利”16.不过:不超过。17.地方:土地方圆18.山东:淆山以东。19.可怜:可爱,或者“值得同情”20.于是:在这时,或者“在这件事上”21.以为:把……当作,或者“任用……人做”22.指示:指给……人看。23.可以:可以凭借……24.至于:达到某种程度,或者“落到什么地步”25.不必:不一定,今义“用不着”26.因而:趁着某个机会而……27.或者:有的人,有些人28.即使:就让(使)29.智力:智谋和力量30.前进:走上前献上31.何苦:怕什么,怎么怕,怎么担心 6固定句式 一、表示疑问: 1.奈何:怎么办、怎么、为什么 例:①沛公曰:“今者出,未辞也,为之奈何”? ②奈何取之尽锱铢,用之如泥沙?《阿房宫赋》 2.何如:怎么、怎么样、怎么办 例:以五十步笑百步,则何如?《寡人之于国也》 3.何以:根据什么……?凭什么……?为什么?怎么会? 例:①一旦山陵崩,长安君何以自托于赵?《触龙说赵太后》 ②何以伐为?《季氏将伐颛臾》(为什么要讨伐它呢?)

初识孟子——孟子其人其事

第一讲:初识孟子——孟子其人其事 孟子(前372?---前289?) 战国时期著名思想家、政治家、教育家,是孔子以后儒家学派最有权威的代表人物,被尊称为“亚圣”。名轲,字子舆,邹国(今山东邹县人)。相传是鲁国贵族孟孙氏的后裔,父名激,母仉氏。生卒年月因史传未记载而有许多的说法,其中又以《孟氏宗谱》上所记载之生于周烈王四年(公元前372年),卒于周赧王二十六年(公元前289年)较为多数学者所采用。 孟子的出生距孔子之死(前479)大约百年左右。关于他的身世,流传下来的已很少,孟子本为“鲁国三桓”之后,远祖是鲁国贵族孟孙氏,后家道衰微,从鲁国迁居邹国。由于有关孟子的故事中,大多只见其母,不见其父,所以多数人认为孟子早年丧父。《韩诗外传》载有他母亲“断织”等故事,《列女传》载有他母亲“三迁”和“去齐”等故事,可见他得力于母亲的教育不少。据《列女传》和赵岐《孟子题辞》说,孟子曾受教于孔子的孙子子思。但从年代推算,似乎不可信。《史记.孟子荀卿列传》说他“受业子思之门人”,这倒是有可能的。孟子从小立志学儒习礼,十五岁左右,他入学读书,“受业于子思(孔子之孙)之门人”。孟子怀着救民于水火的美好愿望,肩负平治天下“当今之世,舍我其谁”的历史责任感和使命感,带领弟子,周游列国,推行仁政。他曾游说于梁(魏)、齐、宋、滕、鲁等国,但仁政理想未能实现。公元前319年,齐宣王继位,恢复了建于临淄城西的“稷下学宫”,一时间,汇集了上千名士,成为当时政治咨询、学术文化的交流中心和诸子百家争鸣的重要场所。于是,孟子再次前往齐国,希望在这里能够实现他的理想。齐宣王聘他为客卿。在稷下学宫,孟子吸收各家所长,突破了孔子的思想局限,较全面、系统地阐明了君仁臣义、尊贤使能、以民为本、统一天下等仁政理论。这既是孟子从事政治活动的一个重要阶段,又是其思想发展成熟的一个重要标志。孟子的仁政主张曾使齐宣王受到一定鼓舞和赞赏,但齐王欲以武力称霸诸侯,与孟子产生了分歧。由于政治抱负不能实现,孟离开齐国返归故里。回到邹国时,孟子已六十多岁,从此他不再出游,而是在家乡兴办学校,广收门徒,与万章、公孙丑等弟子答疑解难,编著《孟子》。此书记述了他一生的主要言论、活动及其思想学说,丰富多彩,博大精深,是他留给后人的宝贵精神财富。 公元前289年冬至,孟子去世,享年84岁,葬于邹国境内(今邹城市城东北约12公里)的四基山西麓,即今孟子林。邹国人因孟子去世十分悲痛,废除了在冬至日贺冬的习俗(“邹人因哭孟子而废贺冬之礼”)。 孟子去世后,经历代学者的推崇,逐步确立了儒学嫡系传人的地位,东汉赵岐首称孟子为“命世亚圣之大才”。元至顺元年(1330年),文宗皇帝加赠孟子为“邹国亚圣公”,这是孟子始被封建朝廷尊封为“亚圣”。从此,在中国历史上,“亚圣”便与孟子紧密联系在一起,成为孟子的代名词。与孔子合称为“孔孟”。他发展了孔子的“礼治”和“德政”思想,提倡“王道”,主张“仁政”,并以此到齐、梁、鲁、邹、宋等国游说诸侯,终不被采用。晚年退居讲学著述。著有《孟子》一书,现存7篇。他是我国战国时期伟大的思想家、教育家、政治家,百家争鸣高潮中儒家学派的主要代表,孔子开创的儒家思想经孟子而发扬光大,长期影响着整个中国社会的发展和中华民族精神的塑造。

高中语文文言文语法讲解——文言固定句式

高中语文文言文语法讲解 文言固定句式 在文言文中,我们常见到一些结构、形式都比较固定的句式,掌握这些常见句式,有助于我们理解句意。现将常见的固定句式辑录如下: 一、表陈述语气 1.“有以”“无以”,分别译为“有用来……的办法” “没有用来……的办法”。如: 袁人大愤,然未有以报也。(《书博鸡者事》) 故不积跬步,无以至千里。(荀子《劝学》) 2.“有所”“无所”,分别译为“有……的人(事、物)” “没有……的人(事、物)”。如: 吾入关,秋毫不敢有所近。(司马迁《鸿门宴》) 财物无所取,妇女无所幸。(司马迁《鸿门宴》) 3.“何以”,表示询问行为所凭借的方式.方法,译为 “凭什么”“依据什么”。如: 君何以知燕王。(司马迁《廉颇蔺相如列传》) 4.“比及”译为“等到……的时候”。如 比及三年,可使有勇,且知方也。(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》) 5.“以为”、“以……为”,译为“认为”、“把……当 作……”、“用……做……”。如: 而陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实。(苏轼《石钟山记》) 至丹以荆卿为计,始速祸焉。(苏洵《六国论》) 6.“……之谓也”“其……之谓也”,译为“说的就 是……啊”。如: 闻道百,以为莫己若者,我之谓也。(《庄子·秋水》) 其李将军之谓也。(司马迁《史记·李广列传》) 7.“不亦……乎”,译为“不是……吗”。如: 学而时习之,不亦乐乎。(《论语》) 8.“非……不得”,表强调,译为“非……不可”。如: 则谓非草木不得。(《芙蕖》) 二、表疑问语气 1.“如何”“若何”“奈何”,分别译为“怎么”“怎么 样”“怎么办”。如: 取吾璧,不予我城,奈何?(司马迁《廉颇蔺相如列传》) 2.“如……何”“奈……何”“若……何”,表示对事 情不知道如何处置、对付,译为“对……怎么样” “对……该怎么办呢”。如: 以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何? (《愚公移山》) 西门豹顾曰:“巫妪、三老不来还,奈之何?” (《西门豹治邺》) 则较死为苦也,将若之何?(林觉民《与妻书》) 3.“何……为”“何(奚)以……为”,译为“要(拿、 用……做(干)什么呢”或“怎么(为什么)用得着…… 呢”。如: 如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?(司马迁《鸿门宴》) 奚以之九万里而南为?(《逍遥游》) 4.“何以……耶”,译为“怎么能……呢”。如: 又何以蕃吾生而安吾性耶?(《种树郭橐驼传》) 三、表反问语气 1.“况……乎“,译为“何况……呢”。如: 虽大风浪不能鸣也,而况石乎?(苏轼《石钟山记》) 2.“岂……耶”“岂……乎”“独……哉”,可译为“难 道……吗”。如: 赵岂敢留璧得罪大王乎?(司马迁《廉颇蔺相如列传》) 赵王岂以一璧之故欺秦耶?(司马迁《廉颇蔺相如列传》) 独畏廉将军哉。(司马迁《廉颇蔺相如列传》) 5.“安得……也哉”,译为“怎么能够……呢”。如: 安得使予多暇日,……以疗梅也哉。(龚自珍《病梅馆记》) 6.“安……哉”,译为“怎么……呢”。如: 安能屈豪杰之流,扼腕墓道,发其志士之悲哉。 (张溥《五人墓碑记》) 7.“况……欤”,译为“何况……呢”。如: 况草野之无闻者欤。(张溥《五人墓碑记》) 8.“无乃……与”,译为“难道不是……吗”。如: 无乃尔是过与。(《季氏将伐颛臾》) 9.“何……之有”,译为“有什么……呢”。如: 譬若以肉投馁虎,何功之有哉?(司马迁《史记·魏公子列传》) 姜氏何厌之有?(《郑伯克段于鄢》) 四、表感叹语气 1.“何其”“一何”,译为“多么”“何等”。如: 泣下沾襟,何其衰也。(欧阳修《伶官传序》) 吏呼一何怒,妇啼一何苦。(杜甫《石壕吏》) 2.“亦……哉”,译为“也……啊”。如:

论语、孟子经典名句子

1、君子务本,本立而道生。(君子专心致力于根本的事务,根本建立了,治国做人的原则也就有了。) 2、礼之用,和为贵。(礼的应用,以和谐为贵。) 3、君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。(孔子说:“君子,饮食不求饱足,居住不要求舒适,对工作勤劳敏捷,说话却小心谨慎,到有道的人那里去匡正自己,这样可以说是好学了。) 4、子贡曰:“贫而无谄,富而无骄,何如?”子曰:“可也。未若贫而乐,富而好礼者也。”(子贡说:“贫穷而能不谄媚,富有而能不骄傲自大,怎么样?”孔子说:“这也算可以了。但是还不如虽贫穷却乐于道,虽富裕而又好礼之人。”) 5、不患人之不已知,患不知人也。(不怕别人不了解自己,只怕自己不了解别人。) 6、吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。(我十五岁立志于学习;三十岁能够自立;四十岁能不被外界事物所迷惑;五十岁懂得了天命;六十岁能正确对待各种言论,不觉得不顺;七十岁能随心所欲而不越出规矩。) 7、君子周而不比,小人比而不周。(君子合群而不与人勾结,小人与人勾结而不合群。) 8、知之为知之,不知为不知,是知也。(知道的就是知道,不知道就是不知道,这就是智慧啊!) 9、人而无信,不知其可也。(一个人不讲信用,是根本不可以的。)《论语》简介 10、礼,与其奢也,宁俭;丧,与其易也,宁戚。(与其奢侈,不如节俭;就丧事而言,与其仪式上治办周备,不如内心真正哀伤。) 11、里仁为美,择不处仁,焉得知?跟有仁德的人住在一起,才是好的。(如果你选择的住处不是跟有仁德的人在一起,怎么能说你是明智的呢?) 12、苟志于仁矣,无恶也。(如果立志于仁,就不会做坏事了。) 13、人之过也,各于其党。观过,斯知仁矣。(人们的错误,总是与他那个集团的人所犯错误性质是一样的。所以,考察一个人所犯的错误,就可以知道他没有仁德了。) 14、朝闻道,夕死可矣。(早晨得知了道,就是当天晚上死去也心甘。) 15、士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。(士有志于(学习和实行圣人的)道理,但又以自己吃穿得不好为耻辱,对这种人,是不值得与他谈论道的。) 16、不患无位,患所以立;不患莫己知,求为可知也。(不怕没有官位,就怕自己没有学到赖以站得住脚的东西。不怕没有人知道自己,只求自己成为有真才实学值得为人们知道的人。) 18、君子喻于义,小人喻于利。(君子明白大义,小人只知道小利。) 《论语》十则课文译评 19、见贤思齐焉,见不贤而内自省也。(见到贤人,就应该向他学习、看齐,见到不贤的人,就应该自我反省(自己有没有与他相类似的错误)。) 20、以约失之者鲜矣。(用礼来约束自己,再犯错误的人就少了。) 21、君子欲讷于言而敏于行。(君子说话要谨慎,而行动要敏捷。) 22、德不孤,必有邻。(有道德的人是不会孤立的,一定会有思想一致的人与他相处。) 23、质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。(质朴多于文采,就像个乡下人,流于粗俗:文采多于质朴,就流于虚伪、浮夸。只有质朴和文采配合恰当,才是个君子。) 24、知之者不如好之者,好之者不如乐之者。(懂得它的人,不如爱好它的人;爱好它的人,又

庄暴见孟子..

庄暴见孟子.. 各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢 教学目的: 1。理解常见文言实词和虚词的用法。 2。领会孟子“与民同乐”的民本思想。 3。学习理解对比在论辩中的作用。 教学重点和难点:民本思想和对比手法,课文中词和句子的总结 教学课时:2课时。 教学方法:自读提示法。 第一课时 一。教学导入: 我们初中时期学过孟子的三篇文章,回忆一下。《得道多助,失道寡助》、《生于忧患,死于安乐》、《寡人之于国也》都是他的篇目。是战国时期著名的思想家、教育家、散文家;他是继孔子之后的儒家学派的又一重要代表人物;

他的众多文章收入初高中语文教材,如:等。 二、作者简介: 孟子(前372——前289),名轲,字子舆,战国时邹人(今山东邹县人),孔子孙子子思的弟子,儒家学派的代表人物。他宣扬“仁政”、“王道”,提出了“民为贵,社稷次之,君为轻”的民本思想,后世称之为“亚圣”。 《孟子》共七篇,即《梁惠王》、《公孙丑》、《滕文公》、《离娄》、《万章》、《告子》、《尽心》。各篇又都分上、下两篇。与《论语》、《大学》、《中庸》合为《四书》。 三、讲授新知: 1、熟读课文:范读《庄暴见孟子》要求:读准字音,正确断句,掌握节奏。 下列加线的字注意读音: 王语暴(yù)庶几(shùjī)好乐(hàoyuè)独乐乐,与人乐乐,孰乐……臣请为王言乐(yuèlè,yuèlè,lè,lè)可得闻与(yú)蹙(安页)(cùè)管龠(yuè)

羽旄(máo) 2、分析课文: 诵读开头至“不若与众”。 (1).齐读一遍后,学生复述这部分的大意。 (2).注疏要点。①“庄暴见孟子”——孟子在齐宣王(前341~前324在位)时,曾一度为齐客卿,庄暴因不知如何答对齐宣王“好乐”的说法,所以来问他。 ②“王语暴以好乐”——也可以说成“王以好乐语暴”(齐王把喜爱音乐的事告诉了我)。王,承前章指齐宣王。据此可知庄暴是齐臣。 ③“曰:好乐如何”——上文是庄暴语,此处加一“曰”字,表示说话中有停顿。问“如何”,意思是“好乐”好不好。 ④“王之好乐甚,则齐国其庶几乎”——“之”,起舒缓语气作用,无义。“庶几乎”,是“庶几于治乎”的省文。从这句话可以看出孟子将要借题发挥了——把“好乐”和“治国”联系在一起。

《大学语文》重点篇目:《齐桓晋文之事》原文及译文(郭孔生 主讲)

《大学语文》重点篇目 《齐桓晋文之事》原文及译文 郭孔生主讲 (开课引言:涨文学知识,攀文化巅峰,立志把古今参透,把中外融通。各位同学,各位观众朋友们,大家好!我是郭孔生,今天我们继续来?借题发挥?) 齐宣王问曰:?齐桓、晋文之事可得闻乎?? 孟子对曰:?仲尼之徒无道桓文之事者,是以后世无传焉,臣未之闻也。无以,则王乎?? 曰:?德何如,则可以王矣??曰:?保民而王,莫之能御也。?曰:?若寡人者,可以保民乎哉??曰:?可。? 齐宣王问(孟子)说:“齐桓公、晋文公(称霸)的事,(我)可以听听吗?” 孟子回答说:“孔子的弟子之中没有讲述齐桓公、晋文公的事情的人,因此后世失传了。我没有听说过这事。(如果)不能不说,那么还是说说行王道的事吧!” (齐宣王)说:“要有什么样的德行,才可以称王于天下呢?” (孟子)说:“使人民安定才能称王,没有人可以抵御他。” (齐宣王)说:“像我这样的人,能够安抚百姓吗?” (孟子)说:“可以。” 曰:?何由知吾可也?? 曰:?臣闻之胡龁曰:‘王坐于堂上,有牵牛而过堂下者。王见之,曰:?牛何之??对曰:?将以衅钟。?王曰:?舍之!吾不忍其觳觫,若无罪而就死地。?对曰:?然则废衅钟与??曰:‘何可废也?以羊易之。’不识有诸?? 曰:?有之。? (齐宣王)说:“从哪知道我可以呢?” (孟子)说:“我听胡龁说(我从胡龁那听说):‘您坐在大殿上,有个人牵牛从殿下走

过。您看见这个人,问道:“牛(牵)到哪里去?”(那人)回答说:“准备用它来祭钟。”您说:“放了它!我不忍看到它那恐惧战栗的样子,这样没有罪过却走向死地。”(那人问)道:“既然这样那么,废弃祭钟的仪式吗?”你说:“怎么可以废除呢?用羊来换它吧。”’不知道有没有这件事?” (齐宣王)说:“有这事。” 曰:?是心足以王矣。百姓皆以王为爱也,臣固知王之不忍也。?王曰:?然,诚有百姓者。齐国虽褊小,吾何爱一牛?即不忍其觳觫,若无罪而就死地,故以羊易之也。? 曰:?王无异于百姓之以王为爱也。以小易大,彼恶知之?王若隐其无罪而就死地,则牛羊何择焉?? 王笑曰:?是诚何心哉?我非爱其财而易之以羊也,宜乎百姓之谓我爱也。? 曰:?无伤也,是乃仁术也,见牛未见羊也。君子之于禽兽也:见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。是以君子远庖厨也。? (孟子)说:“这样的心就足以称王于天下了。百姓都认为大王吝啬。我诚然知道您是于心不忍。” (齐宣王)说:“是的。的确有这样(对我误解)的百姓。齐国虽然土地狭小,我怎么至于吝啬一头牛?就是不忍看它那恐惧战栗的样子,这样无罪却走向死地,因此用羊去换它。” (孟子)说:“您不要对百姓认为您是吝啬的感到奇怪。以小换大,他们怎么知道您的想法呢?您如果痛惜它无罪却走向死地,那么牛和羊又有什么区别呢?” 齐宣王笑着说:“这究竟是一种什么想法呢?(我也说不清楚),我(的确)不是吝啬钱财而以羊换掉牛的,(这么看来)老百姓说我吝啬是理所应当的了。” (孟子)说:“没有关系,这是体现了仁爱之道,(原因在于您)看到了牛而没看到羊。有道德的人对于飞禽走兽:看见它活着,便不忍心看它死;听到它(哀鸣)的声音,便不忍心吃它的肉。因此君子不接近厨房。” 王说,曰:?云:‘他人有心,予忖度之。’──夫子之谓也。夫我乃行之,反而求之,不得吾心;夫子言之,于我心有戚戚焉。此心之所以合于王者,何也??

文言虚词理解练习及参备考资料答案解析

文言虚词练习文言虚词练习(一) 一、解释句中“而”字的意义和用法 1、得双石于潭上,扣而聆之 2、陋者乃以斧斤考击而求之 3、图穷而匕见 4、余闻而愈悲 5、庄宗受而藏之 6、温故而知新 7、入于太庙,还矢先王,而告以成功 8、此所以学者不可以不深思而慎取之也 9、赵尝五战于秦,二败而三胜 10、惜其用武而不终也 11、至於幽暗昏惑而无物以相之 12、吾见师之出,而不见其入也 13、君子博学而日参省乎己 14、有志与力,而又不随以怠 15、邹忌修八尺有余,而形貌昳丽 16、河曲智叟笑而止之曰 17、盛以锦囊,负而前驱 18、徐而察之 19、诸君而有意,瞻予马首可也

20、余亦悔其随之而不得极夫游之乐也 21、必欲烹而翁,则幸分我一杯羹 二.下列句中加点的“而”字分类正确的一组是( ) ①顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰②河曲智叟笑而止之曰 ③赵岂敢留璧而得罪大王乎④则天下之民皆引领而望之⑤以其求思之深而无不在也⑥结庐在人境,而无车马喧 ⑦余方心动欲还,而大声发于水上⑧君子博学而日参省乎己 A.①⑦/②④/③⑤/⑥⑧ B.①⑦/②③/⑤⑧/④⑥ C.①⑥/②④/③⑦/⑤⑧ D.①④/②③/⑥⑦/⑤⑧ 文言虚词练习(二) 一、解释句中“何”字的意义和用法。 1.何者?严大国之威以修敬也。(《廉颇蔺相如列传》) 2.予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?(《岳阳楼记》) 3.豫州今欲何至?(《赤壁之战》)大王来何操?(《鸿门宴》) 4.然则何时而乐耶?(《岳阳楼记》)其间旦暮闻何物?(《琵琶行》) 5.何不按兵束甲,北面而事之?(《赤壁之战》) 6.徐公何能及君也?(《邹忌讽齐王纳谏》) 7.秦王扫六合,虎视何雄哉!(李白《古风十九首•其三》) 8.至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!(《伶官传序》) 9.吏呼一何怒,妇啼一何苦?(《石壕吏》) 10.今日之事何如?(《鸿门宴》) 11其辱人贱行,视五人之死,轻重固何如哉(《五人墓碑记》)