小升初数学考试重难点汇总

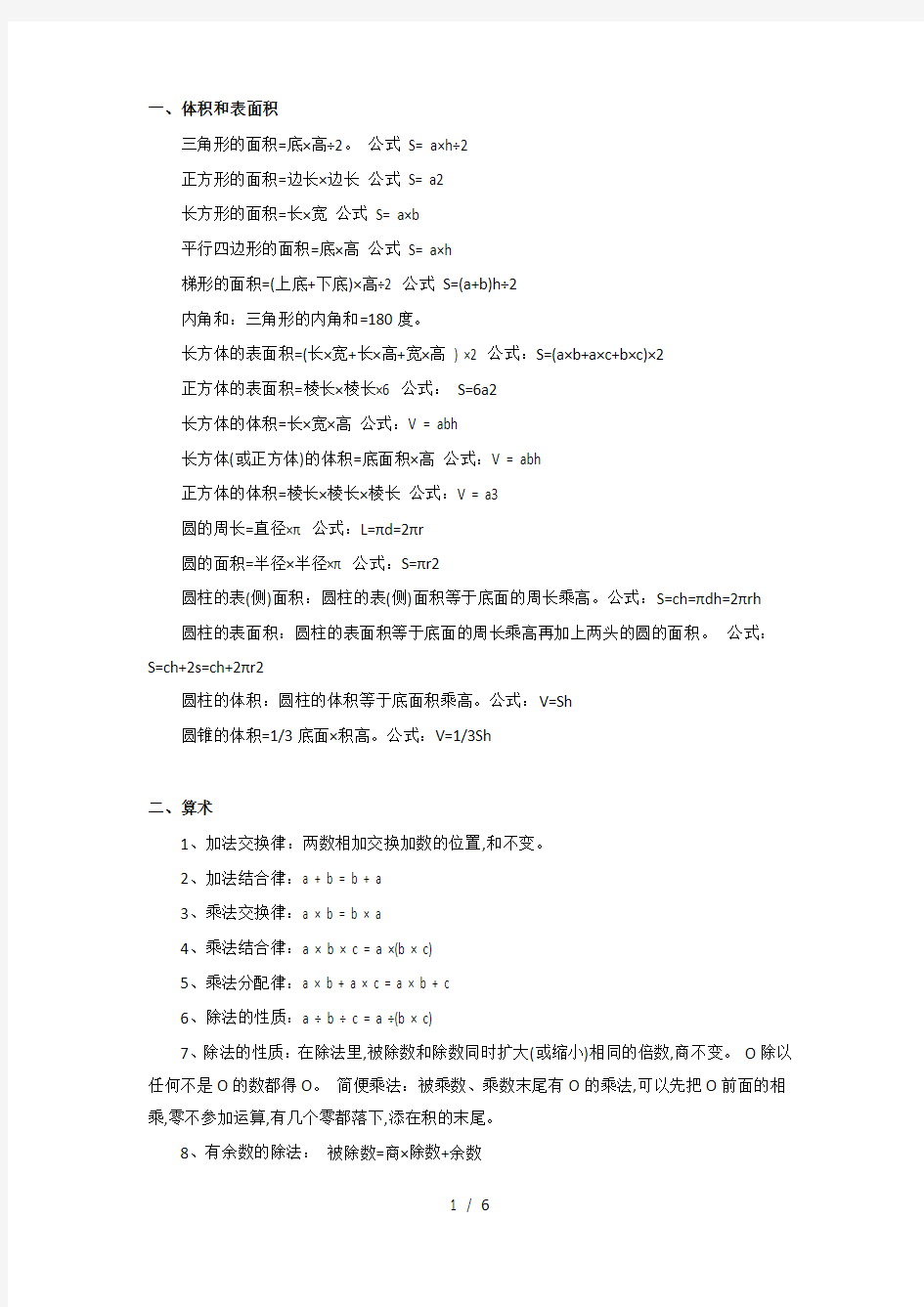

一、体积和表面积

三角形的面积=底×高÷2。公式S= a×h÷2

正方形的面积=边长×边长公式S= a2

长方形的面积=长×宽公式S= a×b

平行四边形的面积=底×高公式S= a×h

梯形的面积=(上底+下底)×高÷2 公式S=(a+b)h÷2

内角和:三角形的内角和=180度。

长方体的表面积=(长×宽+长×高+宽×高) ×2 公式:S=(a×b+a×c+b×c)×2

正方体的表面积=棱长×棱长×6 公式:S=6a2

长方体的体积=长×宽×高公式:V = abh

长方体(或正方体)的体积=底面积×高公式:V = abh

正方体的体积=棱长×棱长×棱长公式:V = a3

圆的周长=直径×π 公式:L=πd=2πr

圆的面积=半径×半径×π 公式:S=πr2

圆柱的表(侧)面积:圆柱的表(侧)面积等于底面的周长乘高。公式:S=ch=πdh=2πrh 圆柱的表面积:圆柱的表面积等于底面的周长乘高再加上两头的圆的面积。公式:

S=ch+2s=ch+2πr2

圆柱的体积:圆柱的体积等于底面积乘高。公式:V=Sh

圆锥的体积=1/3底面×积高。公式:V=1/3Sh

二、算术

1、加法交换律:两数相加交换加数的位置,和不变。

2、加法结合律:a + b = b + a

3、乘法交换律:a × b = b × a

4、乘法结合律:a × b × c = a ×(b × c)

5、乘法分配律:a × b + a × c = a × b + c

6、除法的性质:a ÷ b ÷ c = a ÷(b × c)

7、除法的性质:在除法里,被除数和除数同时扩大(或缩小)相同的倍数,商不变。O除以任何不是O的数都得O。简便乘法:被乘数、乘数末尾有O的乘法,可以先把O前面的相乘,零不参加运算,有几个零都落下,添在积的末尾。

8、有余数的除法:被除数=商×除数+余数

三、方程、代数与等式

等式:等号左边的数值与等号右边的数值相等的式子叫做等式。等式的基本性质:等式两边同时乘以(或除以)一个相同的数,等式仍然成立。

方程式:含有未知数的等式叫方程式。

一元一次方程式:含有一个未知数,并且未知数的次数是一次的等式叫做一元一次方程式。学会一元一次方程式的例法及计算。即例出代有χ的算式并计算。

代数:代数就是用字母代替数。

代数式:用字母表示的式子叫做代数式。如:3x =ab+c

四、分数

分数:把单位“1”平均分成若干份,表示这样的一份或几分的数,叫做分数。

分数大小的比较:同分母的分数相比较,分子大的大,分子小的小。异分母的分数相比较,先通分然后再比较;若分子相同,分母大的反而小。

分数的加减法则:同分母的分数相加减,只把分子相加减,分母不变。异分母的分数相加减,先通分,然后再加减。

分数乘整数,用分数的分子和整数相乘的积作分子,分母不变。

分数乘分数,用分子相乘的积作分子,分母相乘的积作为分母。

分数的加、减法则:同分母的分数相加减,只把分子相加减,分母不变。异分母的分数相加减,先通分,然后再加减。

倒数的概念:1.如果两个数乘积是1,我们称一个是另一个的倒数。这两个数互为倒数。1的倒数是1,0没有倒数。

分数除以整数(0除外),等于分数乘以这个整数的倒数。

分数的基本性质:分数的分子和分母同时乘以或除以同一个数(0除外),分数的大小

分数的除法则:除以一个数(0除外),等于乘这个数的倒数。

真分数:分子比分母小的分数叫做真分数。

假分数:分子比分母大或者分子和分母相等的分数叫做假分数。假分数大于或等于1。

带分数:把假分数写成整数和真分数的形式,叫做带分数。

分数的基本性质:分数的分子和分母同时乘以或除以同一个数(0除外),分数的大小不变。

五、数量关系计算公式

单价×数量=总价2、单产量×数量=总产量

速度×时间=路程4、工效×时间=工作总量

加数+加数=和一个加数=和+另一个加数

被减数-减数=差减数=被减数-差被减数=减数+差

因数×因数=积一个因数=积÷另一个因数

被除数÷除数=商除数=被除数÷商被除数=商×除数

六、长度单位:

1公里=1千米1千米=1000米

1米=10分米1分米=10厘米1厘米=10毫米

七、面积单位:

1平方千米=100公顷1公顷=10000平方米

1平方米=100平方分米1平方分米=100平方厘米1平方厘米=100平方毫米

1亩=666.666平方米。

八、体积单位

1立方米=1000立方分米1立方分米=1000立方厘米

1立方厘米=1000立方毫米

1升=1立方分米=1000毫升1毫升=1立方厘米

九、重量单位

1吨=1000千克1千克= 1000克= 1公斤= 1市斤

十、比

什么叫比:两个数相除就叫做两个数的比。如:2÷5或3:6或1/3 比的前项和后项同时乘以或除以一个相同的数(0除外),比值不变。

什么叫比例:表示两个比相等的式子叫做比例。如3:6=9:18

比例的基本性质:在比例里,两外项之积等于两内项之积。

解比例:求比例中的未知项,叫做解比例。如3:χ=9:18

正比例:两种相关联的量,一种量变化,另一种量也随着化,如果这两种量中相对应的的比值(也就是商k)一定,这两种量就叫做成正比例的量,它们的关系就叫做正比例关系。如:

y/x=k( k一定)或kx=y

反比例:两种相关联的量,一种量变化,另一种量也随着变化,如果这两种量中相对应的两个数的积一定,这两种量就叫做成反比例的量,它们的关系就叫做反比例关系。如:x×y = k( k 一定)或k / x = y

十一、百分数

百分数:表示一个数是另一个数的百分之几的数,叫做百分数。百分数也叫做百分率或百分比。

把小数化成百分数,只要把小数点向右移动两位,同时在后面添上百分号。其实,把小数化成百分数,只要把这个小数乘以100%就行了。把百分数化成小数,只要把百分号去掉,同时把小数点向左移动两位。

把分数化成百分数,通常先把分数化成小数(除不尽时,通常保留三位小数),再把小数化成百分数。其实,把分数化成百分数,要先把分数化成小数后,再乘以100%就行了。

把百分数化成分数,先把百分数改写成分数,能约分的要约成最简分数。

要学会把小数化成分数和把分数化成小数的化发。

十二、倍数与约数

最大公约数:几个数公有的约数,叫做这几个数的公约数。公因数有有限个。其中最大的一个叫做这几个数的最大公约数。

最小公倍数:几个数公有的倍数,叫做这几个数的公倍数。公倍数有无限个。其中最小的一个叫做这几个数的最小公倍数。

互质数:公约数只有1的两个数,叫做互质数。相临的两个数一定互质。两个连续奇数一定互质。1和任何数互质。

通分:把异分母分数的分别化成和原来分数相等的同分母的分数,叫做通分。(通分用最小公倍数)

约分:把一个分数的分子、分母同时除以公约数,分数值不变,这个过程叫约分。

最简分数:分子、分母是互质数的分数,叫做最简分数。分数计算到最后,得数必须化成最简分数。

质数(素数):一个数,如果只有1和它本身两个约数,这样的数叫做质数(或素数)。

合数:一个数,如果除了1和它本身还有别的约数,这样的数叫做合数。1不是质数,也不是合数。

质因数:如果一个质数是某个数的因数,那么这个质数就是这个数的质因数。

分解质因数:把一个合数用质因数相成的方式表示出来叫做分解质因数。

十三、倍数特征:

2的倍数的特征:各位是0,2,4,6,8。

3(或9)的倍数的特征:各个数位上的数之和是3(或9)的倍数。

5的倍数的特征:各位是0,5。

4(或25)的倍数的特征:末2位是4(或25)的倍数。

8(或125)的倍数的特征:末3位是8(或125)的倍数。

7(11或13)的倍数的特征:末3位与其余各位之差(大-小)是7(11或13)的倍数。

17(或59)的倍数的特征:末3位与其余各位3倍之差(大-小)是17(或59)的倍数。

19(或53)的倍数的特征:末3位与其余各位7倍之差(大-小)是19(或53)的倍数。

23(或29)的倍数的特征:末4位与其余各位5倍之差(大-小)是23(或29)的倍数。

倍数关系的两个数,最大公约数为较小数,最小公倍数为较大数。

互质关系的两个数,最大公约数为1,最小公倍数为乘积。

两个数分别除以他们的最大公约数,所得商互质。

两个数的与最小公倍数的乘积等于这两个数的乘积。

两个数的公约数一定是这两个数最大公约数的约数。

1既不是质数也不是合数。

用6去除大于3的质数,结果一定是1或5。

十四、奇数与偶数

偶数:个位是0,2,4,6,8的数。

奇数:个位不是0,2,4,6,8的数。

偶数±偶数=偶数奇数±奇数=奇数奇数±偶数=奇数

偶数个偶数相加是偶数,奇数个奇数相加是奇数。

偶数×偶数=偶数奇数×奇数=奇数奇数×偶数=偶数

相临两个自然数之和为奇数,相临自然数之积为偶数。

如果乘式中有一个数为偶数,那么乘积一定是偶数。

奇数≠偶数

十五、整除

如果c|a, c|b,那么c|(a±b)

如果,那么b|a, c|a

如果b|a, c|a,且(b,c)=1, 那么bc|a

如果c|b, b|a, 那么c|a

十六、小数

自然数:用来表示物体个数的整数,叫做自然数。0也是自然数。

纯小数:个位是0的小数。

带小数:各位大于0的小数。

循环小数:一个小数,从小数部分的某一位起,一个数字或几个数字依次不断的重复出现,这样的小数叫做循环小数。如3. 141414

不循环小数:一个小数,从小数部分起,没有一个数字或几个数字依次不断的重复出现,这样的小数叫做不循环小数。如3. 141592654

无限循环小数:一个小数,从小数部分到无限位数,一个数字或几个数字依次不断的重复出现,这样的小数叫做无限循环小数。如3. 141414……

无限不循环小数:一个小数,从小数部分起到无限位数,没有一个数字或几个数字依次不断的重复出现,这样的小数叫做无限不循环小数。如3. 141592654……

十七、利润

利息=本金×利率×时间(时间一般以年或月为单位,应与利率的单位相对应)

利率:利息与本金的比值叫做利率。一年的利息与本金的比值叫做年利率。一月的利息与本金的比值叫做月利率

初三数学重难点

代数 方程(组) ★重难点★一元二次方程及其解法;方程的有关应用题(特别是行程、工程问题)—、基本概念 1 ?方程、方程的解(根)、方程组的解、解方程(组) 二、一元二次方程 1 ?定义及一般形式: 2 ?解法:⑴直接开平方法(注意特征)⑵配方法(注意步骤一推倒求根公式) ⑶公式法:⑷因式分解法(特征:左边=0) 3.根的判别式:厶=b2 -4ac 4.根与系数的关系(韦达定理):X-i + b x2= ,X-i c a a 逆定理:若,则以人,X2为根的一元 — -次方程是:a(X- X- ) ( X- X2 ) =0 5 ?常用等式: 三、可化为一元二次方程的方程 1 .分式方程 ⑴定义 ⑵基本思想:去分母 ⑶基本解法:①去分母法②换元法(如,) ⑷验根及方法 2. 无理方程 ⑴定义 ⑵基本思想:分母有理化 ⑶基本解法:①乘方法(注意技巧!!)购换元法(例,) ⑷验根及方法 3. 简单的二元二次方程组 由一个二元一次方程和一个二元二次方程组成的二元二次方程组都可用代入法解。四、列方程解应用题 一概述 列方程(组)解应用题是中学数学联系实际的一个重要方面。其具体步骤是: ⑴审题。理解题意。弄清问题中已知量是什么,未知量是什么,问题给出和涉及的相等关系是什么。 ⑵设兀(未知数)。①直接未知数②间接未知数(往往二者兼用)。一般来说,未知数越多,方程越易列,但越难解。 ⑶用含未知数的代数式表示相关的量。 ⑷寻找相等关系(有的由题目给出,有的由该问题所涉及的等量关系给出),列方程。一般地,未知数个数与方程个数是相同的。 ⑸解方程及检验。 ⑹答案。 综上所述,列方程解应用题实质是先把实际问题转化为数学问题(设元、列方程),在

(完整)人教版数学九年级下册学习重点难点梳理整理

九年级下册重难点梳理 学习重点: 1.从现实情境中探索直角三角形的边角关系。理解正切、倾斜程度、坡度、锐角三角函数正弦、余弦的数学意义,密切数学与生活的联系。能用sinA、cosA表示直角三角形两边的比。 2.能根据直角三角形的边角关系,进行简单的计算。能够进行含30°、45°、60°角的三角函数值的计算,会比较锐角三角函数值的大小。 3.经历探索船是否有触礁危险的过程,进一步体会三角函数在解决问题过程中的作用。发展学生数学应用意识和解决问题的能力。 学习难点: 1.理解正切的意义,并用它来表示两边的比。 2.用函数的观点理解正弦、余弦和正切。 3.根据相关术语,常用的方向角度准确的画出图像。 学习重点: 1.能够表示简单变量之间的二次函数。利用描点法作出y=x2的图像过程中,理解掌握二次函数y=x2的性质。 2.二次函数y=ax2、y=ax2+c的图像和性质,推导和研究二次函数y=ax2+bx+c的图像和性质。学习时结合图像分别从开口方向、对称轴、顶点坐标、最大(小值)、函数的增减性几个方面记忆分析. 3.能够根据二次函数的不同表示方式,从不同的侧面对函数进行研究.函数的综合题目,往往是三种方式的综合应用,由三种不同方式,都能把握函数性质,才会正确解题。 4.应用二次函数解决实际问题,要能正确分析和把握实际问题的数量关系,从而得到函数关系,再求最值。 5.把握二次函数图像与x轴(或y=h)交点的个数与一元二次方程的根的关系。理解二次函数y=ax2+bx+c图像与x轴交点,即y=0,即ax2+bx+c=0,从而转化为方程的根,再应用根的判别式,求根公式判断,求解即可。

九年级数学重难点突破专题

15年期中考试重难点突破 15年期中考试与往年相比,具有传承性,亦有突破,会是传统与创新、变革激烈碰撞的一年,要想取得好成绩,必须开阔视野,明确考试命题的方向,熟悉中考考点,章节重难点,易错点,易混淆点,自己问题所在,逐一突破,才能在考试中立于不败之地——稳定可靠,藉此讲义,助你成功。 中考考点: 一、一元二次方程: 三大陷阱:①二次项系数a ≠0;②利用关于x 1,x 2的等式求未知字母系数的值时,验△;③关于方程的类型的分类讨论; 中考考点:①利用方程根的定义求代数式的值;(整体代入法,若结合一元二次方程根与系数的关系,还需要注意降次思想)②解一元二次方程;(配方法,熟练理解记忆公式法,含字母系数的十字相乘因式分解法,二次项系数不为1的因式分解法,可化为一元二次方程的分式方程的解法及步骤,高次方程与整体思想注意验△)③韦达定理及根与系数的关系;(据根的分布,求字母系数的取值或范围时注意字母所在位置或利用配方法判断方程根的分布,会求含x 1,x 2的对称式的值及利用构造法求值(非对称式要结合根的定义),注意含x 1,x 2的绝对值的问题的常用解题策略,⑤一元二次方程的应用;常见题型:面积问题(注意平移,分割拼接转化为特殊图形,立体转化为平面)、经济型问题(归一法),单循环、双循环问题(会以选择题形式出现)。 新变化:一元二次方程解决几何图形中的计算问题;(动点位置或运动时间,线段最值,等腰三角形分类讨论,直线与圆的位置关系) 一、一元二次方程: 1、如图,正方形ABCD 的边长为2,M 为AD 的中点,N 在边CD 上且∠NMB=∠MBC ,MN 的延长线与BC 的延长线交于点G ,则GN 的长是 。 2、如图,平面直角坐标系中,点M 是直线y=2与x 轴之间的一个动点,且点M 是抛物线c bx x y ++= 221的顶点,则方程12 1 2=++c bx x 的解的个数是( ) A 、0或2 B 、0或1 C 、1或2 D 、0或1或2 3、二次函数y=ax 2 +bx+c (a ≠0)图象如图,下列结论:①abc >0;②2a+b=0;③当m ≠1时,a+b >am 2 +bm ;④a-b+c >0;⑤若ax 12 +bx 1=ax 22 +bx 2,且x 1≠x 2,x 1+x 2=2.其中正确的有( ) A .①②③ B .②④ C .②⑤ D .②③⑤ 4、已知方程x 2 -2(m 2 -1)x+3m=0的两个根是互为相反数,则m 的值是( ) A .m=±1 B .m=-1 C .m=1 D .m=0 G N D C B A

初三年级下册数学重难点分析

初三年级下册数学重难点分析 聪明出于勤奋,天才在于积累。尽快地掌握科学知识,迅速提高学习能力,接下来查字典数学网为大家提供的初三年级下册数学重难点分析。 锐角三角函数定义 锐角角A的正弦(sin),余弦(cos)和正切(tan),余切(cot)以及正割(sec),余割(csc)都叫做角A的锐角三角函数。 正弦(sin)等于对边比斜边;sinA=a/c 余弦(cos)等于邻边比斜边;cosA=b/c 正切(tan)等于对边比邻边;tanA=a/b 余切(cot)等于邻边比对边;cotA=b/a 正割(sec)等于斜边比邻边;secA=c/b 余割(csc)等于斜边比对边。cscA=c/a 互余角的三角函数间的关系 sin(90-)=cos, cos(90-)=sin, tan(90-)=cot, cot(90-)=tan. 平方关系: sin^2()+cos^2()=1 tan^2()+1=sec^2() cot^2()+1=csc^2() 积的关系: sin=tancos

cos=cotsin tan=sinsec cot=coscsc sec=tancsc csc=seccot 倒数关系: tancot=1 sincsc=1 cossec=1 两角和与差的三角函数: sin(A+B) = sinAcosB+cosAsinB sin(A-B) = sinAcosB-cosAsinB ? cos(A+B) = cosAcosB-sinAsinB cos(A-B) = cosAcosB+sinAsinB tan(A+B) = (tanA+tanB)/(1-tanAtanB) tan(A-B) = (tanA-tanB)/(1+tanAtanB) cot(A+B) = (cotAcotB-1)/(cotB+cotA) cot(A-B) = (cotAcotB+1)/(cotB-cotA) 三角和的三角函数: sin(++)=sincoscos+cossincos+coscossin-sinsinsin cos(++)=coscoscos-cossinsin-sincossin-sinsincos tan(++)=(tan+tan+tan-tantantan)/(1-tantan-tantan-ta

人教版初中数学教材重难点总结

2018人教版初中数学教材 重难点分析 (名师总结教材重点,绝对精品,建议大家下载学习) 一、构建完整的知识框架——夯实基础 1、构建完整的知识框架是我们解决问题的基础,想要学好数学必须重视基础概念,必须加深对知识点的理解,然后会运用知识点解决问题,遇到问题自己学会反思及多维度的思考,最后形成自己的思路和方法。但有很多初中学生不重视书本的概念,对某些概念一知半解,对知识点没有吃透,知识体系不完整,就会出现成绩飘忽不定的现象。 2、正确理解和掌握数学的一些基本概念、法则、公式、定理,把握他们之间的内在联系。由于数学是一门知识的连贯性和逻辑性都很强的学科,正确掌握学过的每一个概念、法则、公式、定理可以为以后的学习打下良好的基础,如果在学习某一内容或解某一题时碰到了困难,那么很有可能就是因为与其有关的、以前的一些基本知识没有掌握好所造成的,因此要经常查缺补漏,找到问题并及时解决之,努力做到发现一个问题及时解决一个问题。只有基础扎实,解决问题才能得心应手,成绩才会提高。 二、初中数学中考知识重难点分析 1、函数(一次函数、反比例函数、二次函数)中考占总分的15%左右。

函数对于学生来说是一个新的知识点,不同于以往的知识,它比较抽象,刚接受起来会有一定的困惑,很多学生学过之后也没理解函数到底是什么。特别是二次函数是中考的重点,也是中考的难点,在填空、选择、解答题中均会出现,且知识点多,题型多变。而且一道解答题一般会在试卷最后两题中出现,一般二次函数的应用和二次函数的图像、性质及三角形、四边形综合题难度较大。有一定难度。如果学生在这一环节掌握不好,将会直接影响代数的基础,会对中考的分数会造成很大的影响。 2、整式、分式、二次根式的化简运算 整式的运算、因式分解、二次根式、科学计数法及分式化简等都是初中学习的重点,它贯穿于整个初中数学的知识,是我们进行数学运算的基础,其中因式分解及理解因式分解和整式乘法运算的关系、分式的运算是难点。中考一般以选择、填空形式出现,但却是解答题完整解答的基础。运算能力的熟练程度和答题的正确率有直接的关系,掌握不好,答题正确率就不会很高,进而后面的的方程、不等式、函数也无法学好。 3、应用题,中考中占总分的30%左右 包括方程(组)应用,一元一次不等式(组)应用,函数应用,解三角形应用,概率与统计应用几种题型。一般会出现二至三道解答题(30分左右)及2—3道选择、填空题(10分—15分),占中考总分的30%左右。现在中考对数学实际应用的考察会越来越多,数学与生活联系越来越紧密,因为这样更能让学生感受学

初三数学下册教学目标及重难点

26.1二次函数教学目标:从实际情景中让学生经历探索分析和建立两个变量之间的二次函数关系的过程,进一步体验如何用数学的方法去描述变量之间的数量关系。理解二次函数的概念,掌握二次函数的形式。会建立简单的二次函数的模型,并能根据实际问题确定自变量的取值范围。会用待定系数法求二次函数的解析式。 教学重点:二次函数的概念和解析式教学难点:本节“合作学习”涉及的实际问题有的较为复杂,要求学生有较强的概括能力。 26.2二次函数的图像(1)教学目标:1、经历描点法画函数图像的过程;2、学会观察、归纳、概括函数图像的特征;3、掌握型二次函数图像的特征;4、经历从特殊到一般的认识过程,学会合情推理。教学重点:2ax y =型二次函数图像的描绘和图像特征的归纳 教学难点:选择适当的自变量的值和相应的函数值来画函数图像,该过程较为复杂。 26.2二次函数的图像(2)教学目标:1、经历二次函数图像平移的过程;理解函数图像平移的意义。2、了解2ax y =,2)(m x a y +=,k m x a y ++=2)(三类二次函数图像之间的关系。3、会从图像的平移变换的角度认识k m x a y ++=2)(型二次函数的图像特征。教学重点:从图像的平移变换的角度认识k m x a y ++=2)(型二次函数的图像特征。教学难点:对于平移变换的理解和确定,学生较难理解。 26.2二次函数的图像(3)教学目标:1、了解二次函数图像的特点。2、掌握一般二次函数c bx ax y ++=2的图像与2ax y =的图像之间的关系。3、会确定图像的开口方向,会利用公式求顶点坐标和对称轴。教学重点:二次函数的图像特征教学难点:例2的解题思路与解题技巧。 2.3二次函数的性质(1)教学目标:1.从具体函数的图象中认识二次函数的基本性质.2.了解二次函数与二次方程的相互关系. 3.探索二次函数的变化规律,掌握函数的最大值(或最小值)及函数的增减性的概念,会求二次函数的最值,并能根据性质判断函数在某一范围内的增减性教学重点:二次函数的最大值,最小值及增减性的理解和求法.教学难点:二次函数的性质的应用. 26.3二次函数的性质(2)教学目标:1、掌握二次函数解析式的三种形式,并会选用不同的形式,用待定系数法求二次函数的解析式。2、能根据二次函数的解析式确定抛物线的开口方向,顶点坐标,和对称轴、最值和增减性。3、能根据二次函数的解析式画出函数的图像,并能从图像上观察出函数的一些性质。教学重点:二次函数的解析式和利用函数的图像观察性质教学难点:利用图像观察性质 26.4二次函数的应用(1)教学目标:1、经历数学建模的基本过程。2、会运用二次函数求实际问题中的最大值或最小值。 3、体会二次函数是一类最优化问题的重要数学模型,感受数学的应用价值。重点:二次函数在最优化问题中的应用。难点:例1是从现实问题中建立二次函数模型,学生较难理解。 26.4二次函数的应用(2)教学目标:1、继续经历利用二次函数解决实际最值问题的过程。2、会综合运用二次函数和其他数学知识解决如有关距离等函数最值问题。3、发展应用数学解决问题的能力,体会数学与生活的密切联系和数学的应用价值。教学重点和难点:重点:利用二次函数的知识对现实问题进行数学地分析,即用数学的方式表示问题以及用数学的方法解决问题。难点:例2将现实问题数学化,情景比较复杂。 26.4二次函数的应用(3)教学目标:1、继续经历利用二次函数解决实际最值问题的过程。2、会综合运用二次函数和其他数学知识解决如有关距离等函数最值问题。3、发展应用数学解决问题的能力,体会数学与生活的密切联系和数学的应用价值。教学重点和难点:重点:利用二次函数的知识对现实问题进行数学地分析,即用数学的方式表示问题以及用数学的方法解决问题。难点:例3将现实问题数学化,情景比较复杂。 27.1 图形的相似(1)知识目标通过对生活中的事物或图形的观察,获得理性认识,从而加以识别相似的图形. 能力目标通过观察、归纳等数学活动,与他人交流思维的过程和结果,能用所学的知识去解决问题. 情感目标在获得知识的过程中培养学习的自信心.教学重点 引导学生观察图形,并从中获取信息,培养他们的观察、分析及归纳能力.教学难点应用获得的数学知识解决生活中的实际问题. 27.1 图形的相似(2)知识与技能通过对生活中的事物或图形的观察,获得理性认识,从而加以识别相似的图形.过程与

九年级数学重难点总结

第一章:四边形 ①特殊四边形的开放性问题。(熟记定义,从本质入手) 如图,在△ABC 中,∠ACB=90°,BC 的垂直平分线DE 交BC 于点D ,交AB 于点E ,点F 在DE 上,并且AF=CE=AE. (1)求证:四边形ACEF 是平行四边形; (2)当∠B 的大小满足什么条件时,四边形ACEF 是菱形? (3)四边形ACEF 有可能是正方形吗为什么? (1).证明: ∵ DE ⊥CB ,∴∠FDC=∠ACB=90°, ∴EF ∥CA ,∴∠AEF=∠EAC , ∵AF=CE ,又AE=EA, ∴△ECA ≌△AFE ,∴EF=AC , ∴四边形ACEF 是平行四边形。 (2).当∠B=30°时,四边形ACEF 是菱形。 ∵∠B=30°,∠ACB=90°∴∠BAC=60°, 又∵CE=AE , ∴△AEC 是等边三角形,∴EC=AC , ∴四边形ACEF 是菱形。 (3).四边形ACEF 有不可能是正方形。 ∵如果ACEF 是正方形,∴∠ACE=90°,又∵E 在BC 上,且E 是BC 垂直平 分线与AB 的交点, ∴不可能与D 重合。所以四边形ACEF 有不可能是正方形。 总结:特殊四边形的开放性问题的解决要求对特殊四边形的性质、判定非常熟悉,先由要确定的图形判定所缺少的条件,在进行添加或推导获得。 ②动点问题。(在变化中找出关系) 如图,在矩形ABCD 中,AB=12cm ,BC=8cm .点E 、F 、G 分别从点A 、B 、C 三点同时出发,沿矩形的边按逆时针方向移动.点E 、G 的速度均为2cm/s ,点F 的速度为4cm/s ,当点F 追上点G (即点F 与点G 重合)时,三个点随之停止移动.设移动开始后第t 秒时,△EFG 的面积为S (cm 2)

初三数学重点难点易错点总结

章节 重点 难点 易错点 图形与证明(二) 1.等腰三角形的性质定理和判定定理 2.线段垂直平分线的性质定理和判定定理 3.证明直角三角形全等的“HL ”判定定理及其应用 4.平行四边形的性质证明及判定 5.矩形的性质证明、应用及判定 6.菱形的性质证明、应用及判定 7.正方形的性质与应用及判定 8.等腰梯形的性质定理和判定定理的证明 9.三角形中位线的概念与三角形中位线性质 10.梯形中位线性质;梯形中位线定理的证明 1.等腰三角形的性质定理和判定定理 2.证明并应用直角三角形全等的“HL ”判定定理 3.平行四边形的性质证明及判定 4.矩形的性质证明、应用及判定 5.菱形的性质证明、应用及判定 6.正方形的性质与应用及判定 7.正方形与矩形、菱形、平行四边形的关系 8.三角形中位线定理的证明 9.梯形中位线性质;梯形中位线定理的证明 1.用综合法证明三角形为等腰三角形 2.运用平行四边形的性质定理进行计算与证明 3.运用矩形的性质定理或有关定理进行简单的计算与证明 4.运用菱形的性质定理进行简单的计算与证明 5.运用正方形的性质定理进行简单的计算与证明 6.四边形的综合应用题 7.运用等腰梯形的性质定理和判定定理进行相关计算、证明 8.应用三角形中位线概念及定理进行有关论证和计算 9.应用梯形中位线概念及定理进行有关的论证和计算 数据的离 散程度 1.极差的概念 2.方差、标准差的概念 1.能够在具体的情境中利用极差解决问题 2.求一组数据的方差、标准差 1.在具体的情境中利用极差解决问题 2.计算一组数据的方差与标准差 二次根式 1.理解二次根式的概念,并利用 a (a ≥0)的意义解答具体题 目 2.a (a ≥0)是一个非负数;(a )2=a (a ≥0)及其运用 3.发现规律,归纳出二次根式乘除法规定 4.最简二次根式的运用 5.理解和掌握二次根式加减的方法 6.运用二次根式、化简解应用题 1.对a (a ≥0)是一个非负数的理解;对等式(a )2=a (a ≥0)及2a =a (a ≥0)的理解 及应用. 2.二次根式的乘法、除法的条 件限制. 3.利用最简二次根式的概念把一个二次根式化成最简二次根式. 4. 会判定是否是最简二次根式 1.要使二次根式在实数范围内有意义,必须满足被开方数是非负数 2.a ≥0时,2a =a 才成立 3.二次根式进行加减运算时,不是最简二次根式的,应化成最简二次根式 4.运用二次根式、化简解应用题 一元二次 方程 1.一元二次方程的概念及其一般形式和一元二次方程的有关概念并用这些概念解决问题 2.判定一个数是否是方程的根 3.运用开平方法解形如(x+m ) 1.通过提出问题,建立一元二次方程的数学模型,?再由一元一次方程的概念迁移到一元二次方程的概念 2.由实际问题列出的一元二次方 1.提出问题,根据问题列出方程,化为一元二次方程的一般形式,列式求解;由解给出根的概念;再由根的概念判定一个数是否是根

北师大版九年级数学重难点梳理

北师大版九年级数学重难点梳理 (上册) 第一章特殊平行四边 第一节菱形的性质与判定 重难点:1.掌握菱形的概念、性质以及判定方法,理解菱形与平行四边形之间的联系。 2.会用菱形的性质和判定方法来进行有关的论证和计算,会用 菱形的对角线来计算菱形的面积。 3.通过菱形与平行四边形关系的研究,进一步加深对“特殊” 与“一般”的关系。 第二节矩形的性质与判定 重难点:1.探索并掌握矩形性质及矩形的判定定理 2.矩形的轴对称性 3.直角三角形斜边上的中线的性质 4.矩形的判定(难点) 第三节正方形的性质与判定 重难点:1.掌握正方形的概念、性质及判定方法,学会证明过程中所运用的归纳、概括以及转化等数学思想方法。 2.能够用综合法证明正方形的性质定理和判定定理以及其他相 关结论,经历探索、猜想、证明的过程,发展推理论证能力。 第二章一元二次方程 第一节认识一元二次方程 重难点:1.理解一元二次方程的概念,会判断一个方程是不是一元二次方程。 2.会将一元二次方程转化为一般形式,并能指出各项系数及常 数项。 3.会用估算的方法求一元二次方程的近似解。(难点) 第二节用配方法求解一元二次方程 重难点:1.用直接开平方法解一元二次方程 2.配方法解一元二次方程 3.配方法的应用(难点) 4.求解简单的实际问题 第三节用公式法求解一元二次方程 重难点:1.一元二次方程的求根公式(难点) 2.公式法解一元二次方程 3.一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的根的情况 第四节用因式分解法求解一元二次方程 重难点:1.因式分解法解一元二次方程 2.选择适当的方法解一元二次方程(难点)

第五节一元二次方程的根与系数的关系 重难点:1.知道一元二次方程的根与系数的关系。能运用根与系数的关系求一元二次方程的两根之和,两根之积及与两根有关的代 数式的值。 2.能运用根与系数的关系由已知一元二次方程的一个根求出另 一个根或由方程的根确定一元二次方程的系数。 第六节应用一元二次方程 重难点:1.能根据具体问题的数量关系列出一元二次方程并求解,并能根据问题的实际意义检验所得结果是否合理。 2.经历“问题情境--建立模型--模型求解--解释与应用”的过 程,获取更多分析和解决实际问题的方法和经验。 第三章概率的进一步认识 第一节用树状图或表格求概率 第二节用频率估计概率 本章重点:用画树状图法或列表法计算较复杂的随机事件发生的概率,会用稳定的频率估计概率。 本章难点:用画树状图法或列表法计算较复杂的随机事件发生的概率。 第四章图形的相似 第一节成比例线段 重难点:1.认识形状相同的图形。 2.结合实例能识别出现实生活中形状相同,大小、位置不同的 图形。 3.了解线段的比和比例线段的概念,掌握两条线段的比求法。 4.理解并掌握比例的性质(难点),能通过比例式变形解决一些 实际问题。(重点) 第二节平行线分线段成比例 重难点:1.理解平行线分线段成比例的基本事实及其推论。 2.会熟练运用平行线分线段成比例的基本事实及其推论计算线 段的长度。 第三节相似多边形 1.了解相似多边形和相似比的概念 2.能根据条件判断出两个多边形是否为相似多边形 3.掌握相似多边形的性质,能根据相似比进行简单的计算。 第四节探索三角形相似的条件 重难点:1.相似三角形的有关概念 2.相似三角形的判定方法1 3.相似三角形的判定方法2(难点) 4.相似三角形的判定方法3 5.黄金分割的有关概念(重点)

初三数学重点难点几何题及答案

压轴题 经典难题(1) 1、已知:如图,P 是正方形ABCD 内点,∠PAD =∠PDA =150. 求证:△PBC 是正三角形.(初二) 2、已知:如图,O 是半圆的圆心,C 、E 是圆上的两点,CD ⊥AB ,EF ⊥AB ,EG ⊥CO . 求证:CD =GF .(初二) 3、如图,已知四边形ABCD 、A 1B 1C 1D 1都是正方形,A 2、B 2、C 2、D 2分别是AA 1、BB 1、 CC 1、DD 1的中点. 求证:四边形A 2B 2C 2D 2是正方形.(初二) 4、已知:如图,在四边形ABCD 中,AD =BC ,M 、N 分别是AB 、CD 的中点,AD 、BC 的延长线交MN 于E 、F . 求证:∠DEN =∠F . 经典难题(二) D 2 C 2 B 2 A 2 D 1 C 1 B 1 C B D A A 1 A N F E C D B A F G C E B O D A P C D B

P C G F B Q A D E 1、已知:△ABC 中,H 为垂心(各边高线的交点),O 为外心,且OM ⊥BC 于M . (1)求证:AH =2OM ; (2)若∠BAC =600,求证:AH =AO .(初二) 2、设MN 是圆O 外一直线,过O 作OA ⊥MN 于A ,自A 引圆的两条直线,交圆于B 、C 及D 、E ,直线EB 及CD 分别交MN 于P 、Q . 求证:AP =AQ .(初二) 3、如果上题把直线MN 由圆外平移至圆内,则由此可得以下命题: 设MN 是圆O 的弦,过MN 的中点A 任作两弦BC 、DE ,设CD 、EB 分别交MN 于P 、Q . 求证:AP =AQ .(初二) 4、如图,分别以△ABC 的AC 和BC 为一边,在△ABC 的外侧作正方形ACDE 和正方形 CBFG ,点P 是EF 的中点. 求证:点P 到边AB 的距离等于AB 的一半.(初二) 经典难题(三) 1、如图,四边形ABCD 为正方形,DE ∥AC ,AE =AC ,AE 与CD 相交于F . 求证:CE =CF .(初二) · A D H E M C B O · G A O D B E C Q P N M · O Q P B D E C N M · A A F D E C B

初三数学知识点总结与重点难点总结

初三数学知识整理与重点难点总结 第21章二次根式 知识框图 理解并掌握下列结论: (1)是非负数;(2);(3); I.二次根式的定义和概念: 1、定义:一般地,形如√ā(a≥0)的代数式叫做二次根式。当a>0时,√a表示a的算数平方根,√0=0 2、概念:式子√ā(a≥0)叫二次根式。√ā(a≥0)是一个非负数。 II.二次根式√ā的简单性质和几何意义 1)a≥0 ; √ā≥0 [ 双重非负性] 2)(√ā)^2=a (a≥0)[任何一个非负数都可以写成一个数的平方的形式] 3) √(a^2+b^2)表示平面间两点之间的距离,即勾股定理推论。 IV.二次根式的乘法和除法 1 运算法则 √a·√b=√ab(a≥0,b≥0) √a/b=√a /√b(a≥0,b>0) 二数二次根之积,等于二数之积的二次根。 2 共轭因式 如果两个含有根式的代数式的积不再含有根式,那么这两个代数式叫做共轭因式,也称

互为有理化根式。 V.二次根式的加法和减法 1 同类二次根式 一般地,把几个二次根式化为最简二次根式后,如果它们的被开方数相同,就把这几个二次根式叫做同类二次根式。 2 合并同类二次根式 把几个同类二次根式合并为一个二次根式就叫做合并同类二次根式。 3二次根式加减时,可以先将二次根式化为最简二次根式,再将被开方数相同的进行合并Ⅵ.二次根式的混合运算 1确定运算顺序 2灵活运用运算定律 3正确使用乘法公式 4大多数分母有理化要及时 5在有些简便运算中也许可以约分,不要盲目有理化 VII.分母有理化 分母有理化有两种方法 I.分母是单项式 如:√a/√b=√a×√b/√b×√b=√ab/b II.分母是多项式 要利用平方差公式 如1/√a+√b=√a-√b/(√a+√b)(√a-√b)=√a-√b/a-b III.分母是多项式 要利用平方差公式 如1/√a+√b=√a-√b/(√a+√b)(√a-√b)=√a-√b/a-b 第22章一元二次方程 知识框图

九年级数学上册 21.1 一元二次方程重难点分析素材 (新版)新人教版

一元二次方程 许多现实问题的数量关系都可以抽象为一元二次方程,与前面所学的方程比较,一元二次方程有更广泛的应用,是初中学生体会和理解数学与外部世界联系的重要载体.教科书充分考虑到一元二次方程的这一地位,教学中要体现好这一编写意图,注意让学生经历建立和求解一元二次方程模型的完整过程,即从现实生活或具体情境中抽象出数学问题,用数学符号建立一元二次方程表示数学问题中的数量关系,求出结果、并讨论结果的意义,从而把模型思想、应用意识的培养落在实处. 在建立数学模型解决实际问题的过程中,难点在于数量关系的分析和数学模型的选择,本章也不例外.教学中应注意引导学生仔细分析题意,借助适当的直观工具,如画图、列表等,找出问题中的已知量、未知量,找到关键词并由此确定等量关系,进而建立一元二次方程.要注意培养学生良好的解题习惯,包括借助直观方法分析题意、检验所得方程及其根的实际意义,找出合乎实际的结果等. 课本用了两个实际问题(面积问题、比赛问题)引出一元二次方程的概念.学生必须理解题目、解决这个问题了,再进行观察思考,找出方程的共同点,最后根据以往的经验知道这不是以往学过的方程,从而学习新知识.而学生在解决这两个问题后,教科书还对所列的方程进行化简、特别是比赛的问题,还将方程的二次项系数化为1,学生难于理解为什么这样做.为了避免一节课的时间的大部分都放在引导解决问题上,导致一元二次方程概念这一重点内容难以落实和这一难点不易突破,建议老师们在教学中,可以根据自己学生的实际情况,设计符合本班学生思维特点的教学过程.如除了两个实际问题都讲的设计之外,可以考虑仅用一个具体的实际问题来引入,并辅之以类比教学,与以往学习过的一元一次方程、二元一次方程(组)进行类比教学,减少难点问题带来的对教学重点的冲击,也体现了知识的系统性,体现了知识的螺旋上升的知识结构.更方便学生理解新旧知识的差异性与共同性,使学生对同类型的知识进行归纳梳理,找到学习一类问题的方法.

北师大版九年级数学重难点梳理

北师大版九年级数学重难点梳理

北师大版九年级数学重难点梳理 (上册) 第一章特殊平行四边 第一节菱形的性质与判定 重难点:1.掌握菱形的概念、性质以及判定方法,理解菱形与平行四边 形之间的联系。 2.会用菱形的性质和判定方法来进行有关的论证和计算,会用 菱形的对角线来计算菱形的面积。 3.通过菱形与平行四边形关系的研究,进一步加深对“特殊” 与“一般”的关系。 第二节矩形的性质与判定 重难点:1.探索并掌握矩形性质及矩形的判定定理 2.矩形的轴对称性 3.直角三角形斜边上的中线的性质 4.矩形的判定(难点) 第三节正方形的性质与判定 重难点:1.掌握正方形的概念、性质及判定方法,学会证明过程中所运 用的归纳、概括以及转化等数学思想方法。 2.能够用综合法证明正方形的性质定理和判定定理以及其他 相 关结论,经历探索、猜想、证明的过程,发展推理论证能力。第二章一元二次方程

第一节

第二节应用一元二次方程 重难点:1.能根据具体问题的数量关系列出一元二次方程并求解,并能根据问题的实际意义检验所得结果是否合理。 2.经历“问题情境--建立模型--模型求解--解释与应用”的过 程,获取更多分析和解决实际问题的方法和经验。 第三章概率的进一步认识 第一节用树状图或表格求概率 第二节用频率估计概率 本章重点:用画树状图法或列表法计算较复杂的随机事件发生的概率,会用稳定的频率估计概率。 本章难点:用画树状图法或列表法计算较复杂的随机事件发生的概率。 第四章图形的相似 第一节成比例线段 重难点:1.认识形状相同的图形。 2.结合实例能识别出现实生活中形状相同,大小、位置不同的 图形。 3.了解线段的比和比例线段的概念,掌握两条线段的比求法。 4.理解并掌握比例的性质(难点),能通过比例式变形解决一些 实际问题。(重点) 第二节平行线分线段成比例

中考数学复习之初中三年数学重难点梳理

初中三年数学重难点

02 初中数学中考知识重难点分析 1. 函数(一次函数、反比例函数、二次函数)中考占总分的15%左右。 函数对于学生来说是一个新的知识点,不同于以往的知识,它比较抽象,刚接受起来会有一定的困惑,很多学生学过之后也没理解函数到底是什么。 特别是二次函数是中考的重点,也是中考的难点,在填空、选择、解答题中均会出现,且知识点多,题型多变。 而且一道解答题一般会在试卷最后两题中出现,一般二次函数的应用和二次函数的图像、性质及三角形、四边形综合题难度较大。有一定难度。如果学生在这一环节掌握不好,将会直接影响代数的基础,会对中考的分数会造成很大的影响。 2.整式、分式、二次根式的化简运算 整式的运算、因式分解、二次根式、科学计数法及分式化简等都是初中学习的重点,它贯穿于整个初中数学的知识,是我们进行数学运算的基础,其中因式分解及理解因式分解和整式乘法运算的关系、分式的运算是难点。 中考一般以选择、填空形式出现,但却是解答题完整解答的基础。运算能力的熟练程度和答题的正确率有直接的关系,掌握不好,答题正确率就不会很高,进而后面的的方程、不等式、函数也无法学好。 3.应用题,中考中占总分的30%左右 包括方程(组)应用,一元一次不等式(组)应用,函数应用,解三角形应用,概率与统计应用几种题型。 一般会出现二至三道解答题(30分左右)及2—3道选择、填空题(10分—15分),占中考总分的30%左右。 现在中考对数学实际应用的考察会越来越多,数学与生活联系越来越紧密,因为这样更能让学生感受学习数学在自己生活中的运用,以激发其学习兴趣。 应用题要求学生的理解辨别能力很强,能从问题中读出必要的数学信息,并从数学的角度寻求解决问题的策略和方法。方程思想、函数思想、数形结合思想也是中学阶段一种很重要的数学思想、是解决很多问题的工具。 4.三角形(全等、相似、角平分线、中垂线、高线、解直角三角形)、四边形(平行四边形、矩形、菱形、正方形),中考中占总分25%左右。

数学人教版九年级上册知识点重难点总结培训资料

第二十一章 二次根式 21.1二次根式 1、二次根式的概念 形如)0(≥a a 的式子叫做二次根式 二次根式必须满足:含有二次根号“”;被开方数a 必须是非负数。 ★常考点:求被开方数a 的取值范围 2、二次根式的性质 (1))0(≥a a ≥0 (2))0()(2≥=a a a )0(≥a a (3)==a a 2 )0(<-a a ★常考点: 1、2a 与(a )2的区别 2、例题:=---x x 11(x+y )2, 求x 、y 的值 21.2二次根式的乘除 1、二次根式乘除运算法则: (1) 二次根式乘法法则b a ab ?==b a ab ?=(0,0)a b ≥≥ (2) 积的算术平方根的性质)0,0(≥≥?= b a b a ab (3)二次根式除法法则)0,0(≥≥=b a b a b a , (4) 除法法则逆运算a b =a b (a ≥0,b>0) 2、最简二次根式 若二次根式满足:

(1)被开方数的因数是整数,因式是整式; (2)被开方数中不含能开得尽方的因数或因式,把这样的二次根式叫做最简二次根式。 化二次根式为最简二次根式的方法和步骤: (1)如果被开方数是分数(包括小数)或分式,先利用商的算数平方根的性质把它写成分式的形式,然后利用分母有理化进行化简。 (2)如果被开方数是整数或整式,先将他们分解因数或因式,然后把能开得尽方的因数或因式开出来。 3、二次根式的加减 (1)同类二次根式:几个二次根式化成最简二次根式以后,如果被开方数相同,这几个二次根式叫做同类二次根式。 (2)二次根式加减法步骤: a.先将二次根式化成最简二次根式 b.找出同类二次根式 c.合并同类二次根式 (3)二次根式混合运算法则:二次根式的混合运算与实数中的运算顺序一样,先乘方,再乘除,最后加减,有括号的先算括号里的(或先去括号)。 常考题型: 1、如果 2(x-2)=2-x 那么x 取值范围是________ 2、实数p 在数轴上的位置如图所示: 化简:22)2()1(p p -+-= p-1+2-p=1 二十二章 一元二次方程 22.1一元二次方程 1、一元二次方程概念 含有一个未知数,并且未知数的最高次数是2的整式方程叫做一元二次方程。 2、一元二次方程的一般形式 )0(02≠=++a c bx ax ,它的特征是:等式左边十一个关于未知数x 的二次多项式,等式右边是零,其中2 ax 叫做二次项,a 叫做二次项系数;bx 叫做一次项,b 叫做一次项系数;c 叫做常数项。 ★常考点:一元二次方程的一般形式中b 、c 能否等于0 22.2降次——解一元二次方程 0 1 2 p · · · ·