卫星测控模型

卫星或飞船测控模型

摘要

本文对通过测控站分布问题进行了简化,建立了数学模型。我们对卫星或飞船如何运行,如何使测控站合理分布,以及如何使测控站数最少等问题进行了分析讨论,最终计算出最少的测控站数。

对于问题一,我们先得出每一个测控站的最大测控区域对应的圆心角与卫星或飞船离地高度的关系式)93sin arcsin 93180

2H

R R +--

(=β,

因为所有测控站与运行轨道共面且是个圆周,则对卫星或飞船进行全程跟踪测控最少为

]360[

β

=N 个测控站。

但是对于不同的轨道上的卫星或飞船,则有不同的情况。为此我们分别对同步卫星、远距离的卫星或飞船、近地轨道的卫星或飞船进行分

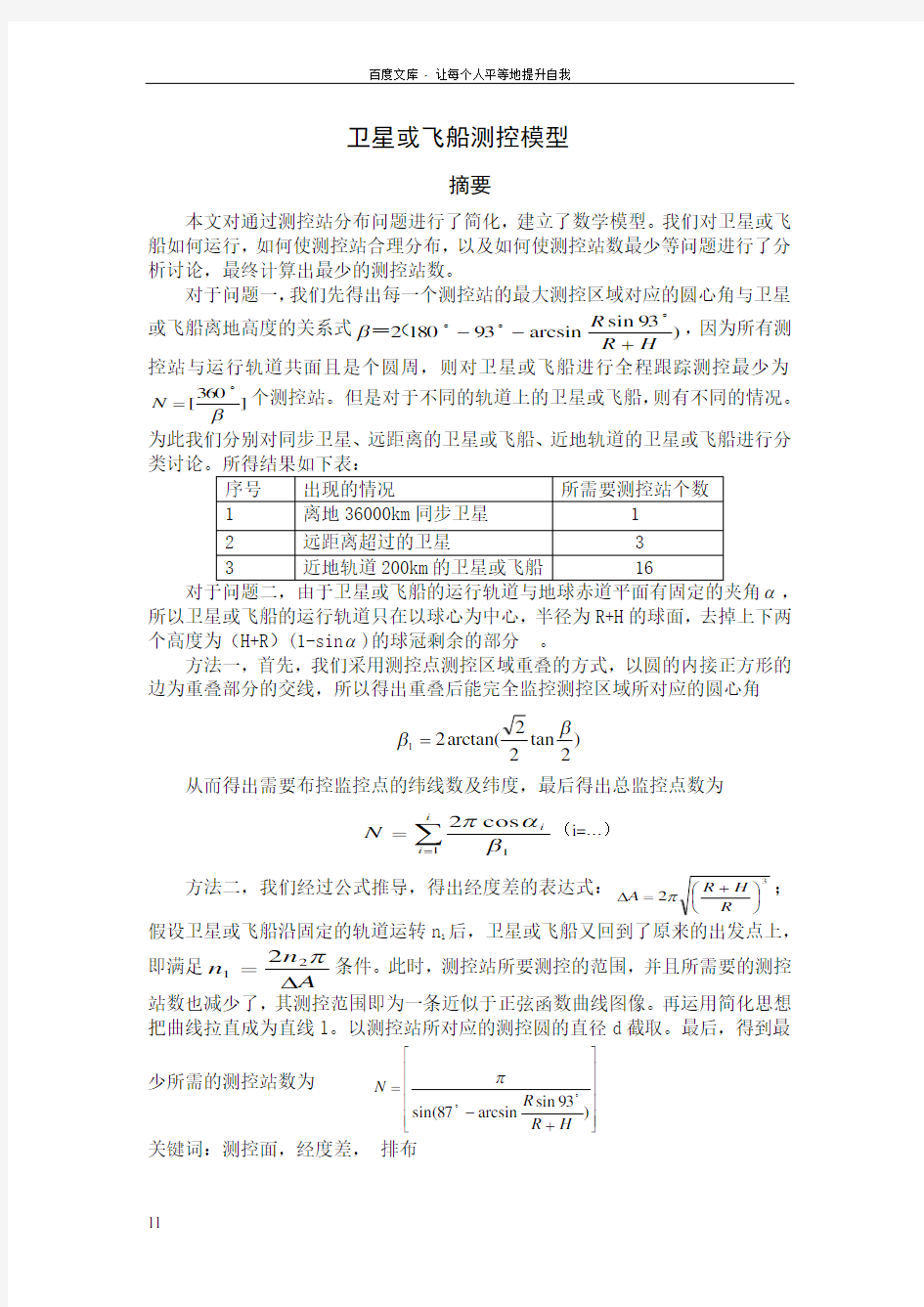

序号 出现的情况 所需要测控站个数 1 离地36000km 同步卫星 1 2 远距离超过的卫星 3 3 近地轨道200km 的卫星或飞船 16

α,所以卫星或飞船的运行轨道只在以球心为中心,半径为R+H 的球面,去掉上下两个高度为(H+R )(1-sin α)的球冠剩余的部分 。

方法一,首先,我们采用测控点测控区域重叠的方式,以圆的内接正方形的边为重叠部分的交线,所以得出重叠后能完全监控测控区域所对应的圆心角

)2

tan 22arctan(

21ββ= 从而得出需要布控监控点的纬线数及纬度,最后得出总监控点数为

∑

==

i

i i

N 1

1

cos 2βαπ(i=…)

方法二,我们经过公式推导,得出经度差的表达式:3

2?

?

?

??+=?R H R A π

;

假设卫星或飞船沿固定的轨道运转n 1后,卫星或飞船又回到了原来的出发点上,

即满足A

n n ?=π

212条件。此时,测控站所要测控的范围,并且所需要的测控

站数也减少了,其测控范围即为一条近似于正弦函数曲线图像。再运用简化思想把曲线拉直成为直线l 。以测控站所对应的测控圆的直径d 截取。最后,得到最

少所需的测控站数为 ?????

???????+-=)93sin arcsin 87sin(H R R N π 关键词:测控面,经度差, 排布

一.问题重述

卫星或飞船和飞船在国民经济和国防建设中有着重要的作用,对它们的发射和运行过程进行测控是航天系统的一个重要组成部分,理想的状况是对卫星或飞船和飞船(特别是载人飞船)进行全程跟踪测控。

测控设备只能观测到所在点切平面以上的空域,且在与地平面夹角3度的范围内测控效果不好,实际上每个测控站的测控范围只考虑与地平面夹角3度以上的空域。

请利用模型分析卫星或飞船的测控情况,具体问题如下:

1. 在所有测控站都与卫星或飞船的运行轨道共面的情况下至少应该建立多少个测控站才能对其进行全程跟踪测控?

2.如果一个卫星或飞船的运行轨道与地球赤道平面有固定的夹角,且在离地面高度为H的球面S上运行。考虑到地球自转时该卫星或飞船在运行过程中相继两圈的经度有一些差异,问至少应该建立多少个测控站才能对该卫星或飞船可能飞行的区域全部覆盖以达到全程跟踪测控的目的?

3. 收集我国一个卫星或飞船的运行资料和发射时测控站点的分布信息,分析这些测控站点对该卫星或飞船所能测控的范围。

二.问题分析

对于问题一,因为所有测控站与卫星或飞船的运行轨道共面,所以卫星或飞船相对于地球的运行轨道是一个以地心为圆心,以地球半径R与卫星或飞船离地高度H的和为半径的圆;而每个测控站的测控范围是与地切平面夹角3度以上的空域,所以每个测控站的测控范围相对与卫星或飞船的运行轨道是一段弧,我们利用以上条件构造出一个三角形,利用正弦定理,得出测控弧所对应的圆心角,最后得出至少所需的测控站。

对于问题二:由于卫星或飞船的运行轨道与地球赤道平面有固定的夹角a,所以卫星或飞船的运行轨道只在北纬a南纬a之间,所以所有测控站的测控范围之和应等于北纬a南纬a之间的地区。由于地球自转,所以卫星或飞船在运行过程中相继两圈有经度差△A。

三.模型假设

1 地球是一个球体

2 卫星或飞船做匀速圆周运动

3 不考虑卫星或飞船发射和降落的情况

4 不考虑其他天体对卫星万有引力的影响

5不考虑空气对卫星或飞船的阻碍作用

四.符号说明

O 为地心

C 为测控站所在地点

β 为测控弧所对应的圆心角 R 为地球半径

H 为卫星或飞船离地高度

n 1 为卫星或飞船沿固定的轨道运转的圈数

n 2 A回到B0所绕地球转的圈数(可以取任意的自然数) △A 为卫星或飞船运行过程中相继两圈经度差 α 为卫星或飞船轨道平面与赤道平面的夹角 l 为卫星或飞船轨道的周长 m 为卫星或飞船的质量 M 为地球的质量 G 为引力常量 g 为重力常量

ω 为地球自转的角速度

d 为测控站在卫星或飞船轨道所在球面上的测控直径 N

为所需的测控站数

五.模型建立与求解

建立问题一的模型

5.1.1情形一:不考虑卫星或飞船发射的过程,假设卫星或飞船直接飞到同步卫星的轨道上,因为同步卫星运转的角速度与地球自转的角速度相同,所以相对于地球,同步卫星没有发生运动。所以在同步卫星下设一个测控站就可以全程跟踪测控,

即N =1。

5.1.2情形二:所有测控站都与卫星或飞船运行轨道共面的情况:因为卫星或飞船绕地球运行所需的向心力是由地球对卫星或飞船的万有引力所提供的,地球的卫星或飞船做圆周运动都是以地心为圆心,如下图1所示(为卫星或飞船飞行轨道的面),地心为O ,在有测控点C ,其测控范围与飞行轨道的交点为D ,在三角形COD 中,因为每个测控站的测控范围只考虑与地平面夹角3度以上的空域,由图1易得:∠OCD = 90+ 3= 93,OC 为地球半径R ,OD 为地球半径R 与离地高度H 的和, 即:OD =H+R 。

图1

首先,在三角形OCD 中,运用正弦定理,求出θ:

H

R R arc

+∠=OCD

sin θ (1)

因为三角形内角的和为180度,所以:

)180(2θβ-∠-=OCD (2)

由式(1)和(2)得高度H 与测控弧所对的圆心角β的关系式:

)sin arcsin --1802H

R OCD

R OCD +∠∠ (=β

H

R R +

93sin arcsin

2-174=β (3)

由模型分析可知,所以问题一的测控总角为360度。由此可得测控站数至少为:

??

?

???=βπ2N (4)

当H 远大于R 时,β的近似值为

17493sin arcsin lim =+=∞→H

R R H β

那么,至少的测控站数为N

?

?

?

?

?

?

=

β

360

N=3

5.1.3情形三:当卫星或飞船在近地轨道上运行时,由资料可知,卫星或飞船飞行的轨道的高度为H=200km

由上推导公式:

β

360

=

N

可得:N=16

建立问题二的模型

5.2.1 模型二

卫星或飞船的运行轨道与地球赤道平面有固定的夹角α。轨道的范围是:与地球同心半径为(R+H)的球面去掉上、下两个高度为)

sin

1

)(

(α

-

+H

R的球冠剩下的区域。该区域对应与地球南纬α到北纬α之间区域,所以只需要安排测控点使所有的测控点的测控范围覆盖该区域,并使测控点最少。测控站测控的圆心角为

)

93

sin

arcsin

93

(2

360

H

R

R

+

+

-

=

β

因为每个测控点的测控区域为一个球冠表面,为了能测完整个卫星或飞船的飞行轨道,采用测控点测控区域部分重叠的方式,又因为圆内接四边形为正方形时面积最大,所以重叠部分的交线为圆内接正方形的边,如图2所示:

图2

)2

tan 22arctan(

21β

β=为能完全测控区域对应的圆心角。我们采用在一条或多条同一纬度线上布控测控点,由??

?

?

??12βα确定要布控测控点的纬度线的条数m 及度数 i α (i=1.2.3…)。由i α(i=…)可求出各条纬度线对应在卫星或飞船的飞行轨道球面上的圆的周长

i i H R C απcos )(2+= (i=…),根据弧长公式求出重叠后正方形对应的球冠的弧长为

)(1H R l +=β。所以,各条要布控的纬线上需要的测控点数为 ??

?

???=l C n i i (i=…)。最后

求出需要布控的总测控点数为

i n n n N +++= (21)

即 ∑

==

i

i i

N 1

1

cos 2βαπ

以神舟七号为例,H=343km

2.42=α

求出

24.31=β,

37.221=β,m=4,1641==n n ,1432==n n ,60=N 。

5.2.2 模型三

由于模型二只是简单地考虑卫星可能飞行的区域,没有从飞行原理上分析,因此我们对其进行改进,由于卫星或飞船的运行轨道与地球赤道平面有固定的夹角α,所以卫星或飞船的运行轨道。如图3所示:

图3

5.2.2.1对卫星或飞船相对地球的路径的讨论

当卫星或飞船转第一圈时:如图4所示,所设卫星或飞船从赤道与西经180度的交点1出发,因为卫星或飞船相对于地球的速度由两部分合成(地球某一纬度的线速度和卫星或飞船的速度),而地球某一纬度的线速度是随纬度的升高而减少,即卫星或飞船从1到2时,水平速度不断减少,而垂直速度不变,从而得出卫星或飞船从1到2的路径大约下,同理,可以得出从2到3;从3到4的路径。但由于地球处转的响影,会产经度差。即如图4所示卫星或飞船转一圈从1到4,而到不了东经180度,即1点。

图4

当卫星或飞船转第二圈时:如图5所示,当卫星或飞船转完第一圈后,在4点上,因为西经180度就是东经180度,所以4点可以是西经向西△A 度。和第一圈一样,卫星或飞船由

4点到5点,与4点相差△A 。

由上述可得:卫星或飞船每转一圈,其相对地球的的路径向西平移△A 。 当卫星或飞船转第一圈后,第二圈的起点是第一圈的起点向西平移△A 。 当卫星或飞船转第二圈后,第三圈的起点是第二圈的起点向西平移△A 。 当卫星或飞船转第三圈后,第四圈的起点是第三圈的起点向西平移△A 。 ……… ……… ………

当卫星或飞船转第1n 圈后,每1n +1的起点是第1n 圈的起点向西平移△A 由数学归纳法可得,当卫星或飞船转第1n 圈后,每1n 圈的起点是第一圈的起点向西平移 1n ×△A.

假设当卫星或飞船绕地球转1n 时,卫星或飞船回到了原起点。如果卫星或飞船向西平移1圈重新回到了原出发点则:

121?=??πA n

如果卫星或飞船向西平移2圈重新回到了原出发点则:

221?=??πA n

如果卫星或飞船向西平移3圈重新回到了原出发点则:

图5

321?=??πA n

如果卫星或飞船向西平移4圈重新回到了原出发点则:

421?=??πA n

由数学归纳法可得,若卫星或飞船绕地球转2n 圈重新回到了原出发点则

212n A n ?=??π

A

n n ?=π

212 (5)

5.2.2.2卫星或飞船可能出现的区域与测控站在J球面上的测控直径的讨论

Step1:假设卫星或飞船的运行轨道与地球赤道平面的夹角为α,所以卫星或飞船到达的最高纬度为α.因此卫星或飞船在北纬α到南纬α之间运转,如图6所示。

图6

那么卫星或飞船可能出现在区域为(αN,αS )。

Step2:计算测控站在J球面上的测控直径

如图7所示在三角形ABO 中运用正弦定理

93sin sin H

R R +=θ得 H

R R +=

93sin arcsin θ (6)

图7 在三角形ABO 中,由

180932

=++θβ

得

θβ

-= 872

(7)

因为直角三角形ODB 中得

)(2

sin 2H R d +?=β

(8) 由式(6)(7)(8)得

)93sin arcsin 87sin()(2H

R R H R d +-+=

(9)

Step3:推导公式

首先我们求出卫星或飞船的轨道周长

)(2H R l +=π (10)

根据卫星或飞船的向心力等于地球对卫星或飞船的万有引力

2

2)

()(H R Mm

G H R m V +=+得 H

R GM

v +=

(11) 位于赤道上的物体,其向心力由物体的重力提供,由mg mR =2ω得

R

g =

ω (12)

由式(10)(11)得卫星或飞船转一圈所用的时间

GM

H R H R v l t ++==

)(2π (13) 由式(12)(13)得飞船运行过程相继两圈的经度差

:

R

g

GM

H R H R t A ?

++?

==?)

()(2πω (14) 根据物理黄金代换公式

2gR GM = (15)

将式(15)带入式子(14)中得

3

2??

?

??+=?R H R A π (16)

最后由式(5)(16)可得:

3

2

1??

? ??+=H R R n n (17)

由式(17),当1n 为正整数时,1n 越小,卫星或飞船回到原出发点的周期就越短,其相对地球的路径就越简单,比可能要测控的范围(北纬α到南纬α之间)

小,所需的测控点就少。

由上述分析可得,这里以3

2

1??

? ??+=H R R n n 为目标函数,其模型如下 :

目标函数:3

2

1min

??

? ??+=H R R n n

??

??

?

??

??

??? ??+=>∈=3

2121;

0;(

,.H R R n n H N n n t s 自然数) 当11=n 时,即卫星或飞船沿轨道转一圈时,回到了原出发点。其轨道周长为)(2H R l +=π;测控站在轨道运行球面的测控圆的直径为

)93sin arcsin 87sin()(2H

R R H R d +-+=

;在运算过程中,我们把卫星或飞船的轨道

看成一条直线,为了减少测控站数,即充分利用测控站的范围,我们使卫星或飞船轨道经过测控范围的直经,如图8所示。

………………..

卫星或飞船轨道周长

图8

由上图可得测控站数

??

?

???d l N = (18)

将式(9)(10)带入式(18)中得

?????

???????+-=)93sin arcsin 87sin(H R R N

π (19)

由式(17),当1n 不是正整数时,卫星或飞船每沿固定轨道运行一圈时,卫星或飞船所经过的地点都不同,当卫星或飞船沿轨道转无数圈的时候,卫星或飞

船能经过可能区域任何一个地方。即如模型二。

例如当11=n 时且0>H 则3

2

1??

? ??+=H R R n n

由于3

???

??+H R R 小于1,则1n 不可能为整数,所以当卫星或飞船相对前进了一

周时,回到原出发点是不可能的。

同理,得出7,6,5,4,3,22=n 均不能满足条件。 当82=n 时,3

2

1??

?

??+=H R R n n ,经过计算得

11=n ,R H 3=

测控站的测控范围

从而得出测控站数N =,即所需测控站数为N =7。 对于问题三:

经过查找资料可得测控站参数如下:

离地高度(H )

343Km

飞行轨道与赤道平面的夹角(α) 每转一周所用时间 90min 所转的圈数

45

根据公式(9)得d=,即每一个测控站的测控范围是直径d=,以测控站为圆心的圆。

中国国内测控站对卫星或飞船所能测控的范围如下图9所示:

序号 测控站地点名称 纬度

经度

1 西安测控站 N

8234'

E 02109' 2 喀什测控站 N 0439' E 0076' 3 东风测控站 N 1140' E 8097' 4 青岛测控站 N 1136' E 81120' 5 渭南测控站 N 7434'

E 84109'

6 厦门测控站 N 9524' E 85117'

7 主场站 N 537' E 6112'

8 纳米比亚站 S 1521' E 2219'

9 马林迪站 S 5416' E 8427' 10 卡拉奇站 N 3524' E 1067' 11

圣地亚哥站

S 5233'

W 4370'

图9

得所有测控站对卫星或飞船所能测控的范围如图10

图10

由模型一的情形三分析可得H

R R +-=

93sin arcsin 2174β。

若H =343km ,某个测控站(假设其纬度为E ,经度为F )其所能测控的经度

范围为[F-2β,F+2β],纬度范围为[E-2β,E+2

β

] 。

由此可得每一个测控站所能测控的精确范围,如下表所示:

六. 模型评价

本论文的主要优点:

1.能从本质上分析卫星或飞船测控各参数之间的内在联系。

2.为人们提供一个了解航天知识的机会。

本论文的主要缺点:

1.不能精确求卫星或相对于地球的路径。

2.直接把地球理想为一个球体,与实际误差较大。

七.参考文献

[1]姜启源,数学模型,北京:高等教育出版社,1993年8月。

[2]薛毅,数学建模基础,北京:北京工业大学出生版,2004年1月。

[3] 夏南银,航天测控系统,北京:国防工业出版社,2002年。

[4] 庞兆芳,大学物理学习指导,天津:天津大学出版社,1994年5月。

[5]神舟七号飞天资料,,2009年9月13日

卫星测控模型

卫星或飞船测控模型 摘要 本文对通过测控站分布问题进行了简化,建立了数学模型。我们对卫星或飞船如何运行,如何使测控站合理分布,以及如何使测控站数最少等问题进行了分析讨论,最终计算出最少的测控站数。 对于问题一,我们先得出每一个测控站的最大测控区域对应的圆心角与卫星或飞船离地高度的关系式)93sin arcsin 93180 2H R R +-- (=β, 因为所有测控站与运行轨道共面且是个圆周,则对卫星或飞船进行全程跟踪测控最少为 ]360[ β =N 个测控站。 但是对于不同的轨道上的卫星或飞船,则有不同的情况。为此我们分别对同步卫星、远距离的卫星或飞船、近地轨道的卫星或飞船进行分 序号 出现的情况 所需要测控站个数 1 离地36000km 同步卫星 1 2 远距离超过的卫星 3 3 近地轨道200km 的卫星或飞船 16 α,所以卫星或飞船的运行轨道只在以球心为中心,半径为R+H 的球面,去掉上下两个高度为(H+R )(1-sin α)的球冠剩余的部分 。 方法一,首先,我们采用测控点测控区域重叠的方式,以圆的内接正方形的边为重叠部分的交线,所以得出重叠后能完全监控测控区域所对应的圆心角 )2 tan 22arctan( 21ββ= 从而得出需要布控监控点的纬线数及纬度,最后得出总监控点数为 ∑ == i i i N 1 1 cos 2βαπ(i=…) 方法二,我们经过公式推导,得出经度差的表达式:3 2? ? ? ??+=?R H R A π ; 假设卫星或飞船沿固定的轨道运转n 1后,卫星或飞船又回到了原来的出发点上, 即满足A n n ?=π 212条件。此时,测控站所要测控的范围,并且所需要的测控 站数也减少了,其测控范围即为一条近似于正弦函数曲线图像。再运用简化思想把曲线拉直成为直线l 。以测控站所对应的测控圆的直径d 截取。最后,得到最 少所需的测控站数为 ????? ???????+-=)93sin arcsin 87sin(H R R N π 关键词:测控面,经度差, 排布

卫星和飞船的跟踪测控

Vol.28No.2 Feb.2012 赤峰学院学报(自然科学版)Journal of Chifeng University (Natural Science Edition )1 问题的提出 卫星和飞船在国民经济和国防建设中有着重要的作用,对它们的发射和运行过程进行测控是航天系统的一个重要组成部分,理想的状况是对卫星和飞船(特别是载人飞船)进行全程跟踪测控. 测控设备只能观测到所在点切平面以上的空域,且在与地平面夹角3度的范围内测控效果不好,实际上每个测控站的测控范围只考虑与地平面夹角3度以上的空域,在一个卫星或飞船的发射与运行过程中,往往有多个测控站联合完成测控任务,如神州七号飞船发射和运行过程中测控站的分布如图1所示: 请利用模型分析卫星或飞船的测控情况,具体问题如下: 1.1在所有测控站都与卫星或飞船的运行轨道共面的情况下至少应该建立多少个测控站才能对其进行全程跟踪测控? 1.2如果一个卫星或飞船的运行轨道与地球赤道平面有固定的夹角,且在离地面高度为H 的球面S 上运行,考虑到地球自转时该卫星或飞船在运行过程中相继两圈的经度有一些差异,问至少应该建立多少个测控站才能对该卫星或飞船可能飞行的区域全部覆盖以达到全程跟踪测控的目的?1.3收集我国一个卫星或飞船的运行资料和发射时测控站 点的分布信息,分析这些测控站点对该卫星所能测控的范 围,2问题的分析 2.1 对题1的分析,由题意可建立直观的平面几何图形(图 1),利用已知角α,R ,h 表示出角θ,则2π2θ就为所建的最少 测控站个数.2.2 对题2的分析,尽管按题目的假设,卫星或飞船的运行轨迹形成了球环区域,且与赤道表面有固定夹角,并在球面上运行.但由于地球有自转,从而地球上的测控站也在运动,由运动的相对性可以将地球看做是静止的,那么球面S 相对地球向相反的方向运动.从而卫星或飞船的运行轨道扫过的区域就是球面S 上的一个球环,即球面S 上下各去掉一个球冠的剩余部分.而每一个测控站能监控到的区域是以测控站为顶点,87度角为半顶角的圆锥体与球环相交得到球面S 上的一个球冠.为了用最少测控站对卫星或飞船可能飞 卫星和飞船的跟踪测控 王秀琴 (集宁师范学院 数学系,内蒙古 乌兰察布 012000) 摘要:问题1可化为一个平面几何问题,用简单的计算即可.对于问题2我们做了如下分析:尽管按题目的假设卫星或飞船的运行轨道与地球赤道平面有固定的夹角且在球面S 上运行,但由于地球有自转,从而地球上的测控站也在转动.由于运动是相对的,我们将地球看作是静止的,则球面S 就是以相反的方向作转动,从而卫星或飞船的运行轨道扫过的区域就是球面S 上的一个球环,而球面S 上下各去掉一个球冠的剩余部分,而每一个测控站能监控到的区域是以测控站为顶点,87度为半顶角的一个圆锥体与球环相交得到球面S 上的一个球冠,从而问题归结为用尽量少的球冠来覆盖球环的问题.将问题转化为一个空间解析几何问题经复杂的计算得到了每个测控站监测球环的有效测控角,从而可知需要测控站的最少个数. 关键词:最小覆盖;有效测控角;球环;球冠中图分类号:V556文献标识码:A 文章编号:1673-260X (2012)02-0138- 03 图片来源https://www.360docs.net/doc/351848706.html,/jrzg/2008-09/24/con -tent_1104882.htm 图1 第28卷第2期(上) 2012年2月138--

动中通卫星宽带应急通信系统解决方案

动中通卫星宽带应急通信系统解决方案 北京航天福道高技术股份有限公司 2009年4月24日

第一章公司概况 航天科工集团二院创建于五十年代,是国家重点军工科研院所,下属二十五所创立于1965年10月,是我国专业从事精确制导通信设备研制的骨干研究所,二十五所在雷达技术、红外光学测量技术、遥测、遥控、遥感和通信技术等领域具有雄厚的技术实力,在国内精确制导通信领域处于绝对领先地位。主要专业范围包括:无线电系统工程总体技术及红外光学系统工程总体技术、无线电接收与发射技术、信号与信息处理技术、自动控制技术、天馈系统与天线罩技术、通信工程技术、特种器件与微带组装技术等,是国家学位委员会通信与信息系统的硕士学位授权点。 作为二十五所民用产业及横向军品任务的对外唯一窗口,1993年6月由二十五所发起创立了北京航天福道高技术股份有限公司(简称福道公司),北京市高新技术企业。福道公司注册资本1700万元,其中二十五所及所职工持有99%的股份。福道公司的成立与发展继承了航天四十多年的科技成果和经验,并以院所的强大技术后盾为依托,拥有雄厚的技术实力和人才优势。多年来,在通信技术、电子产品、探测技术及系统集成方面不断创新,开发了系列高科技产品,并承接了多项国家级、省部级重点工程,在公司成立的十四年里,公司先后为邮电部、中国联通、公安部建设了全国及省市级寻呼联网系统、短信增值系统,其中 仅寻呼全国联网 系统3年实现销 售收入2.3亿,国 内市场占有率高 达75%;另外还 为所内各型号任 务测试与批生产 研制生产多批次 配套调试与标定 设备,如多频点多 通道接收机、多种

型号的导引头通信综合测试设备、接收应答机单元通信测试设备、目标仿真计算机测控台等;公司还多次中标并承建了海军基地光纤通信系统、多媒体指挥调度系统、HD-255经纬仪改造项目、机动供靶系统指挥通信分系统等多个靶场建设项目;为总装提供了江河工程侦察车、河床断面测绘仪、便携式流速仪、布雷车布控装置等优质的装备产品,赢得了广大用户的信任;公司的电装生产中心承担了所军品批生产任务的无线电装,同时还承接了大量民品生产任务。 另外,福道公司还自筹资金在上地信息产业基地兴建了1万多平米的写字楼。除出租外,楼内还设有公司的电装生产中心、天线罩生产中心、IT实训中心。 第二章 动中通应急通信系统概述 2.1系统概述 卫星移动通信是指利用卫星作为中继,实现移动用户之间或移动用户与固定用户之间的相互通信。车载动中通卫星通信系统具有不受时间、地域、距离的限制、实现动态和静态条件下的实时双向传输等特点,并具有现场指挥、远程移动指挥、车顶摄像视频信息采集、无线摄像视频信息采集、移动电话电台调度、移动视频会议、实时图像切换、智能保护等多项功能。其创新的天线系统自动搜索捕获指定的卫星信号。并且在车辆运动过程中通过自动控制方位、仰角和极化角。自动跟踪保持指向,并支持车辆在时速300公里行驶条件下的双向2M传输速率。隐形动中通卫星天线是由安装于车顶的低轮廓相控阵天线和安装在车内的天线控制器等组成。天线控制器为天线提供动

卫星和飞船的跟踪测控论文

卫星和飞船的跟踪测控 摘要 本文对问题中各种情况下应建立的测控站个数进行了模型构建、并采集资料,并分析了资料中所建测控站对卫星所能测控的范围。首先,通过对文章仔细分析、并查阅相关资料和合理的假设,给所分析的问题提供了思路及依据,进而得到明确的答案和相关模型。 对于第一问,在所有测控站都与卫星或飞船的运行轨道共面的情况下,我们想到使卫星或飞船飞的尽可能高,这样测控站测控范围就越大,测控站就越少,通过画图及正弦定理求出测控最大视角,再用?360除以测控最大视角,可得至少应建立的测控站个数,用MATLAB 软件算得20个。 由于第二问中,卫星围绕地球转的同时,地球也再自转,卫星运行过程中并存在有经度差异,故此题过于复杂,我们对过程采用分解后再结合的方法,先假设地球不自转而卫星旋转,据画图及正弦定理可得测控最大视角2β。 在地球自转同时卫星也转动的时候,在卫星运转一周时间内,地球所在卫星旋转轨道平面内所走的距离可求得:t V C 11=。通过画图分析得两个测控站的距离:?=90β πR l 。则由于地球自转而引起测控站多余的数目为:βπηR t V l C 1190?=='。卫星旋转w 周时其最大经度差为2π,由以上推论在同一纬度上增加的测控站个数β πβπη=='''22;则总的测控站数目为: H R R +?-??= 93sin arcsin 8790η(R Vt πλcos 2-)(H R R s i i n +?-?+93arcsin 871π) 在问题三中,我们通过查阅相关资料,并从中获得了有关神七运行的基本信息,通过对上述所建模型进行检验,得出的测控站的位置以及所测控的范围与实际情况基本吻合。 关键词:卫星、运行轨道、地球自转、经度差、测控站

直升机显模型跟踪控制与仿真--直升机控制系统大作业

南京航空航天大学 直升机控制系统大作业题目直升机显模型跟踪控制与仿真 学生姓名Xx 学号xxx 学院xxx 专业xxx 指导教师xxx 二〇一七年六月

第一章 小型直升机的建模 小型无人直升机要实现控制,首先要对小型直升机进行模型的建立,建立准确的模型能够简化直升机的设计的流程,缩短设计时间,大大提高设计的效率,而且对于仿真来说,是不需要成本的,这也大大减少了硬件调试时由于控制律的不合适导致的直升机的坠毁的情况。基于准确的模型,设计出来的控制律,能够非常不错的用在实际的小型无人直升机上,大大缩短了调试时间。 1.1小型无人直升机建模方法简介 小型直升机的模型表现为高阶非线性、非对称非定常等特点,而且很多参数很难通过仪器测量得到,而且与大型有人直升机相比,稳定性较差,抗干扰能力比较弱,因此建立小型直升机的模型非常困难,如今小型无人直升机的建模应用最广的方法主要为两种,分别为原理建模法和系统辨识法。本文采用原理建模法。 原理建模法是将直升机分为主旋翼、机身、尾桨等部分,并对各部分进行动力学分析,从而获得各部分的动力学模型,然后建立位置,姿态,控制量之间的非线性方程组,获得比较精确地模型。在某个平衡位置,要获得小型无人直升机的线性方程,可以对小型无人直升机的非线性模型进行线性化。由于原理建模法是从小型无人直升机本身的动力学特性出发,因此适合直升机全包线飞行设计。 相对于系统辨识法来说,原理建模法比较复杂,建立的方程阶数比较高,而且很多参数获得比较困难,但是对于直升机建模来说,它有它自己独特的优势,仍然是无可替代的,比如随着时代的发展,人们对小型直升机的性能要求也越来越高,一些超机动的飞行动作,采用系统辨识法就很困难,因为一些超机动飞行操纵起来很困难,而且很危险,这时候就需要采用原理建模法。 1.2小型直升机模型的建立 1.2.1坐标系 在忽略弹性变形的情况下,小型直升机为六自由的刚体,选择合适的坐标系可以简化对直升机的研究,并且可以使对直升机的描述更简单准确。我们按笛卡尔右手定则选取地面坐标系,机体坐标系和速度坐标系。 (1)地面坐标系E E E E Z Y X O

沉浸式卫星测控站项目

沉浸式卫星测控站项目 最近,航天题材的影视作品层出不穷,在娱乐消遣的同时,很多人也想多了解一些航天领域的知识,无论是出于兴趣还是学习,都是很值得赞赏的想法。北京信成未来科技有限公司作为航天领域的一份子,决心为航天知识的科普贡献一份力量,经过团队商议、实践,推出了“沉浸式卫星测控站”项目,摒弃枯燥的传统授课式知识科普方法,让参与者亲身实践,不仅能查看真实卫星(约60颗开源卫星)下传的数据,还可以操作测控台,让卫星执行发布的指令,比如拍摄过顶照片并下传回地面等。除了技术方面的优势,该项目还配置有酷炫的展示软件和极具未来感的测控台,测控台四周可采用高清投影仪,全方位展示太空景象,让人仿佛置身于宇宙之中,给人沉浸式的超凡体验。接下来对项目的具体细节进行简单介绍: 卫星测控站由显示屏、投影仪、测控台、航天模型、测控软件、地面站六部分组成。其中,测控台可对卫星实时测控,测控台可安装触摸屏,使操作者更便捷的了解各卫星的信息及功能;显示屏可采用高清投影仪、超清LED大屏或全息裸眼3D技术展示卫星云图、卫星运行轨迹、卫星下传的数据与图像等,效果炫酷可获得沉浸式体验。在馆外同步架设地面站,这是与真实卫星通联不可或缺的设备。本套产品采用UHF/VHF频段天线,支持绝大多数小卫星的通信频段,收发一体功能齐全,占地面积小。 测控软件可观测列表中的卫星,均为真实在轨卫星;在正常显示2D卫星轨迹基础上,还可利用3D实时展示卫星运行轨迹,点击卫星后即可展示卫星详细数据,显示内容含卫星轨道三维姿态、卫星星下点轨迹、卫星拍摄的图像、卫星云图、卫星过顶预报等。 沉浸式卫星测控站的优势有: 1.多种交互方式:可进行的通信方式多,包括遥测、遥控、语音、莫尔斯电码、 气象云图等,也能进行实时通信。接收卫星的遥测数据,控制卫星进行拍照并下传照片,通过卫星进行拍照并下传照片,通过卫星进行实时通信,收集一些开源气象卫星的云图。 2.卫星数量多:可接收60颗开源卫星的数据,用户使用时选择其中一颗进行 通信。 3.真实卫星通信:测控站列表内可通信卫星都是天上在轨飞行的真实卫星。 4.沉浸式体验:界面炫酷、立体感强,可获得沉浸式效果。通过亲手对卫星进 行测控,激发参与者的航天热情,增长航天知识。 沉浸式地面站项目面向各大中小学以及具有航天主题或对航天知识科普有 意向的科技馆,相信无论学生还是各行各业的社会人士,都很容易实现对卫星的测控。北京信成未来科技有限公司(https://www.360docs.net/doc/351848706.html,/)期待与有意向的单位合作。我们都知道,航天并不是遥不可及的事。

神通型动中通相控阵卫星天线

产品描述: 神通Ⅱ型Ku卫星双向相控阵天线是国 内卫星通信的革命性的、划时代的突破产品, 神通Ⅱ型的超薄(24cm厚度)相控阵天线系 统是专为运动载体(飞机、火车、汽车、轮 船)的“动中通”实时通信而设计的。全新 理念的天线系统自动搜索、捕获指定的卫星 信号,并且在运动载体高速运动过程中,自 动控制方位、仰角和极化角,自动跟踪并保 持精确指向。 神通Ⅱ型卫星双向相控阵天线具有非常 广泛的应用,特别是应急通信,因为它可以 为公共安全部门和第一响应单位提供高速移动的宽带卫星通信链路,不依赖于易受服务中断、自然灾害和人为破坏所影响的地面通信链路。也由于它不依赖于地面网络,它可以应用于任何需要的领域,特别是那些偏远的、无电信运营商服务覆盖到的地区和专有军事领域。产品适用领域有:应急体系、军队、武警、公安、国安、消防、交通、能源、环保、自然资源、运输等各行各业。 系统组成: 神通Ⅱ型由超薄的安装于移动载体的相控阵天线和内部的控制器组成。 外部安装天线内置BUC(可外置以增加发射功率)和LNB,控制器为天线提供电源并控制相控阵天线的运动。 系统特点: 全自动对星; 采用GPS信号,自动捕获并跟踪卫星(无GPS时可自动盲扫) 运动中自动寻找卫星信号最大值; 控制系统可以使之快速从视线遮挡中恢复,天线使用机械和电子混合扫描,保持指向精度; 邻星干扰保护: 如果天线指向偏离大于0.5度,发射链路自动关闭,直到指向误差被天线的跟踪系统纠正。 设备采用标准机架安装,同时优化设计适用于移动载体,易于安装和维护。

1.天线主体 型号:ST-2K 技术指标: 频率范围: 发送:14.0-14.5 GHz 接收:12.25-12.75 GHz 数据速率: 发送(回传链路):64kbps~4096 Kbps (外置40W BUC) (根据不同的卫星和地区会有变化)接收(前向链路):大于15 Mbps 增益: TX:33.5dBi RX:33.5dBi 极化:线极化/圆极化(自动控制) 上行EIRP:49.5dBw(40w BUC) G/T:9 dB/K @30度 旁瓣电平:<-14dB 交叉极化:>27dB IF输入/输出:L频段950-2050MHz 捕获和跟踪: 信号捕获并锁定:自动,<60秒 极化角调整:自动 跟踪速率:45°/秒 重新捕获:<20秒 仰角捕获误差:<0.3° 极化角捕获误差:<0.35° 极化调整误差:<1° 天线单元: 尺寸:1360×1200×248mm(L×W×H) 重量:≤40Kg 电性能指标 电源:30VDC 功耗:≤70W 电源接头:TNC 射频接头:TNC 机械性能指标 俯仰范围:20° - 70° 方位范围:360°连续 跟踪速率:60°/s 极化范围:-90o~+90o 工作温度: 天线主体单元: -40°~+55°C 贮存温度: -50o~+70oC 相对湿度:<90% 运动速度:≤350 Km/h

卫星和飞船运行时的跟踪测控(高教社杯数学建模大赛获奖论文)

卫星或飞船的全程跟踪测控建模 (海南软件职业技术学院07级计算机网络技术专业 某生) 原题:(来自09年高教社杯数学建模大赛乙组赛题,有所改动。) 卫星和飞船在国民经济和国防建设中有着重要的作用,对它们的发射和运行过程进行测控是航天系统的一个重要组成部分,理想的状况是对卫星和飞船(特别是载人飞船)进行全程跟踪测控。而测控设备只能观测到所在点切平面以上的空域,且在与地平面夹角3度的范围内测控效果不 好,实际上每个测控站的测控范围只考虑与地平面夹角3度以上的空域。请利用模型分析:如果一个卫星或飞船的运行轨道与地球赤道平面有固定的夹角a ,且在离地面高度为H 的球面S 上运行。那么,至少应该建立多少个测控站才能对该卫星或飞船可能飞行的区域 全部覆盖以达到全程跟踪测控的目的? 问题分析: 由于测控设备只观测与地平面夹角3度以上的空域,显然测控设备观测的空间是个圆锥形空域。圆锥的顶角是固定不变的,其底面大小随圆锥的高(卫星轨道高H )变化。又由于卫星或飞船的运行轨道与地球赤道平面有固定的夹角a ,而且由于地球自转时该卫星或飞船在飞行过程中相继两圈的经度有所变化,这就会导致卫星或飞船的运行轨迹在地球表面的投影将会覆盖北纬a →赤道→南纬a 之间的带状区域如图1。特别地,当a=0的时候卫星或飞船的轨道和赤道共面。当a=π/2的时候卫星的投影将会是整个地球表面。显然夹角a 决定着卫星运行空域在地球表面的总投影区域。所以最终可把需要求的变量用关于H 和a 的函数表示出来。 图1 卫星正常运行时的示意图 图2 地球和测控区域等在卫星轨道上的截面图 对模中的变量之间的函数关系进行整理。 1.测控点所观测空域在地球表面上的投影区域内的最长测地线L 的计算函数。如图2,R 是地球半径,外圆是高为H 的卫星运的运行轨道,灰白色部分为测控站J 的盲区,虚线是过测控点的地面切线,L 是测控站J 所观测区域在地球表面上的投影的最长测地线。卫星轨道与J 的观测临界面交于A 点,在△AJO 中:JO=R,AO=R+H,∠AJO= π60 61 ,解三角函数可得:6060cos arccos ππ-??? ??+=∠H R R AOJ 。 弧L 对应的圆心角为2∠AOJ ,于是有:R AOJ L ?∠=2 ???? ? ?-??? ??+=?6060cos arccos 2ππH R R R L (1) 2.当卫星或飞船轨道与赤道夹角固定时卫星轨道在地球表面上的投影带的宽度d 关于a 的函数。

神经网络模型预测控制器

神经网络模型预测控制器 摘要:本文将神经网络控制器应用于受限非线性系统的优化模型预测控制中,控制规则用一个神经网络函数逼近器来表示,该网络是通过最小化一个与控制相关的代价函数来训练的。本文提出的方法可以用于构造任意结构的控制器,如减速优化控制器和分散控制器。 关键字:模型预测控制、神经网络、非线性控制 1.介绍 由于非线性控制问题的复杂性,通常用逼近方法来获得近似解。在本文中,提出了一种广泛应用的方法即模型预测控制(MPC),这可用于解决在线优化问题,另一种方法是函数逼近器,如人工神经网络,这可用于离线的优化控制规则。 在模型预测控制中,控制信号取决于在每个采样时刻时的想要在线最小化的代价函数,它已经广泛地应用于受限的多变量系统和非线性过程等工业控制中[3,11,22]。MPC方法一个潜在的弱点是优化问题必须能严格地按要求推算,尤其是在非线性系统中。模型预测控制已经广泛地应用于线性MPC问题中[5],但为了减小在线计算时的计算量,该部分的计算为离线。一个非常强大的函数逼近器为神经网络,它能很好地用于表示非线性模型或控制器,如文献[4,13,14]。基于模型跟踪控制的方法已经普遍地应用在神经网络控制,这种方法的一个局限性是它不适合于不稳定地逆系统,基此本文研究了基于优化控制技术的方法。 许多基于神经网络的方法已经提出了应用在优化控制问题方面,该优化控制的目标是最小化一个与控制相关的代价函数。一个方法是用一个神经网络来逼近与优化控制问题相关联的动态程式方程的解[6]。一个更直接地方法是模仿MPC方法,用通过最小化预测代价函数来训练神经网络控制器。为了达到精确的MPC技术,用神经网络来逼近模型预测控制策略,且通过离线计算[1,7.9,19]。用一个交替且更直接的方法即直接最小化代价函数训练网络控制器代替通过训练一个神经网络来逼近一个优化模型预测控制策略。这种方法目前已有许多版本,Parisini[20]和Zoppoli[24]等人研究了随机优化控制问题,其中控制器作为神经网络逼近器的输入输出的一个函数。Seong和Widrow[23]研究了一个初始状态为随机分配的优化控制问题,控制器为反馈状态,用一个神经网络来表示。在以上的研究中,应用了一个随机逼近器算法来训练网络。Al-dajani[2]和Nayeri等人[15]提出了一种相似的方法,即用最速下降法来训练神经网络控制器。 在许多应用中,设计一个控制器都涉及到一个特殊的结构。对于复杂的系统如减速控制器或分散控制系统,都需要许多输入与输出。在模型预测控制中,模型是用于预测系统未来的运动轨迹,优化控制信号是系统模型的系统的函数。因此,模型预测控制不能用于定结构控制问题。不同的是,基于神经网络函数逼近器的控制器可以应用于优化定结构控制问题。 在本文中,主要研究的是应用于非线性优化控制问题的结构受限的MPC类型[20,2,24,23,15]。控制规则用神经网络逼近器表示,最小化一个与控制相关的代价函数来离线训练神经网络。通过将神经网络控制的输入适当特殊化来完成优化低阶控制器的设计,分散和其它定结构神经网络控制器是通过对网络结构加入合适的限制构成的。通过一个数据例子来评价神经网络控制器的性能并与优化模型预测控制器进行比较。 2.问题表述 考虑一个离散非线性控制系统: 其中为控制器的输出,为输入,为状态矢量。控制

卫星测控

卫星和飞船的跟踪测控模型 摘要:本文研究的是在不同条件下建立最少的卫星或飞船的跟踪测控站,以达到对卫星或飞船实施全程跟踪测控的目的。 问题一中不考虑地球的自转,卫星或飞船的飞行轨迹就是一个固定的圆周。依据得到的图形运用三角函数相关知识建立数学模型一,先计算一个测控站测控范围,再求出测控整个飞行轨迹所需最少的测控站的数目。并计算得出卫星或飞船在即将脱离地球引力的情况下对其测控所需的测控站的数目至少为3,最后又以神舟七号飞船为例检验了该模型,所得此种情况下要想对其全程测控需要12个测控站。 问题二中考虑到地球自转,此时卫星或飞船在运行过程中相继两圈的经度有一些差异,并且卫星或飞船的运行轨道与地球赤道平面有固定的夹角,因而卫星或飞船轨道构成一个环形区域。然后,用圆的最大内接正方形来代替圆对环形区域进行覆盖,得到一个合理的所需测控站个数的一般表达式,并带入神七相关数据得到全程测控神七时所需的测控站的个数为37个。 问题三,用与问题二中类似的方法求出测控站的测控范围在环行区域投影圆的内接正方形的边长,再依据每一个纬度或经度在地球表面的实际跨度长求出测控站所测卫星或飞船在其环绕球面上纬度和经度范围,并用上述在地面上的投影描述测控站的实测范围。 本文中,巧妙之处在于采用易操作的圆内接正方形来代替圆覆盖环形区域,此方法有一定的借鉴和推广意义。 关键词:测控站环形区域投影测控范围

一问题的重述和分析 1.1问题的重述 卫星和飞船在国民经济和国防建设中有着重要的作用,对它们的发射和运行过程进行测控是航天系统的一个重要组成部分。航天测控的理想状况是对卫星和飞船(特别是载人飞船)进行全程跟踪测控。 测控设备只能观测到所在点切平面以上的空域,实际上每个测控站的测控范围只考虑与地平面夹角3度以上的空域。在一个卫星或飞船的发射与运行过程中,往往有多个测控站联合完成测控任务。 请利用模型分析卫星或飞船的测控情况,具体问题如下: 问题1:在所有测控站都与卫星或飞船的运行轨道共面的情况下至少应该建立多少个测控站才能对其进行全程跟踪测控? 问题2:如果一个卫星或飞船的运行轨道与地球赤道平面有固定的夹角,且在离地面高度为H的球面S上运行。考虑到地球自转时该卫星或飞船在运行过程中相继两圈的经度有一些差异,问至少应该建立多少个测控站才能对该卫星或飞船可能飞行的区域全部覆盖以达到全程跟踪测控的目的? 问题3:收集我国一个卫星或飞船的运行资料和发射时测控站点的分布信息,分析这些测控站点对该卫星所能测控的范围。 1.2 问题的分析 对于问题一,由于所有测控站都与卫星或飞船的运行轨道共面,且不考虑地球的自转。那么相对于地球来说,卫星或飞船的轨迹是一个以地球球心为圆周,半径为H R 的固定圆周。只要所有测控站的测控区域将这个圆周覆盖即可达到全程测控的目的。根据题意作出测控站分布图的局部图,然后依据正弦定理和三角函数相关知识可求出每一个测控站的测控区域所对应的圆心角。当测控资源得到充分利用时,卫星轨道恰好经过相邻两个测控站测控区域的交线,卫星的高度越大,测控站测控区域所对的圆心角越大,则所需测控站越少。 对于问题二,需考虑地球自转的影响,而且地球的运行轨道平面与赤道平面有一个固定的夹角。那么相对于地球来说,卫星或飞船的轨迹类似一个螺旋状线圈。这个螺旋状的线圈在卫星或飞船所在轨道的球面上,构成一个环形区域T,此环形区域即为卫星或飞船可能出现的区域。卫星或飞船运动到最高的纬度时,所对应的两条纬度线便是环形区域的两条边界。我们所要做的是在地球表面分布测控站,使得所有测控站的测控区域覆盖这个环形区域。由分析可知,每个测控站的测控区域与卫星或飞船的运行轨道所在的球面S的交面是S上的一个球冠,球冠底为一个圆,从地球上看,此圆完全覆盖球冠面,此时,问题就转换为用一系列的圆来覆盖环状区域T,但是由于用圆来覆盖区域T不易计算。为了便于计算,所以用圆内接正方形来代替圆来覆盖整个环状区域T。最后计算出所需的正方形的个数也就是所需的测控站的个数。 对于问题三,由于地球自转卫星或飞船环绕地球飞行时可能经过的区域在地球表面上垂直投影的位置变化是一个环形域,将环形域展开拉伸成一个矩形的区域由于每一个测控站的测控区域是一个倒置的圆锥域,圆锥域的锥底圆在地球表

动中通卫星通信天线系统组成及原理分析

动中通卫星通信天线系统组成及原理分析 摘要:动中通天线系统主要用于移动载体移动条件下实时通信,满足处理突发紧急事件的需求。本文提出惯导跟踪式动中通卫星通信车载天线系统的组成,对工作原理进行了分析。惯导跟踪式的动中通天线系统不依赖于任何外部信号,利用惯性导航系统自身即可完全实现自主对星,在移动载体移动过程中也能够进行实时对星和换星,灵活性高。 关键词:动中通,惯性导航,天线,卫星通信 概述 动中通卫星通信天线系统主要用于车辆等载体在快速移动的条件下,保持对卫星实时跟踪,使车载卫星天线始终对准地球同步通信卫星,在地球同步通信卫星与卫星地面站之间构建双向链路的卫星通信,以达到实时、不间断与其他地面站进行图像、语音、数据的卫星通信双向传输。 动中通卫星通信车应用动中通卫星通信天线系统跟踪卫星,利用卫星通信的无缝覆盖,加上所具备的机动灵活和行进间通信的特点,可以使动中通卫星通信车在任何时间、任何地点开通并投入使用,满足处理紧急突发事件的需求。 动中通卫星通信天线系统是实现动中通车载站的核心,天线面通常采用偏馈或正馈面反射的抛物面天线,外形呈球状,相对于相控阵天线来说,其天线增益较高,旁瓣特性较好,可以跟踪制导系统控制天线的方位和俯仰指向。 1天线系统主要分类 一般来说,动中通卫星通信天线系统主要采用以下两种技术实现对星跟踪: (1)单脉冲跟踪式:利用多个方向上卫星通信信号强弱的和差关系,在短时间内判断出天线指向的偏差,即时调整卫星天线的指向,保持对通信卫星的跟踪。 (2)惯导跟踪式:利用惯性导航系统建立一个坐标基准,通过前馈控制伺服系统,使卫星天线稳定在坐标基准中,不受到车辆载体运动的干扰,始终对准通信卫星。 单脉冲跟踪式动中通卫星通信天线系统由于依赖卫星信号进行对星跟踪,因此存在以下问题: 在卫星信号受到遮挡时容易丢星,如途经隧道、桥梁等情况下,被楼宇、大树等遮挡的情况下,都难以保持正常通信;在没有卫星信号的时候无法进行初始对准卫星,在车辆载体行进中无法进行初始对准卫星;在车辆载体大动态情况下,

2009年全国大学生数学建模大赛C题优秀论文要点

2009高教社杯全国大学生数学建模竞赛 承诺书 我们仔细阅读了中国大学生数学建模竞赛的竞赛规则. 我们完全明白,在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式(包括电话、电子邮件、网上咨询等)与队外的任何人(包括指导教师)研究、讨论与赛题有关的问题。 我们知道,抄袭别人的成果是违反竞赛规则的, 如果引用别人的成果或其他公开的资料(包括网上查到的资料),必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。 我们郑重承诺,严格遵守竞赛规则,以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为,我们将受到严肃处理。 我们参赛选择的题号是(从A/B/C/D中选择一项填写): C 我们的参赛报名号为(如果赛区设置报名号的话): 所属学校(请填写完整的全名): 参赛队员(打印并签名) :1. 2. 3. 指导教师或指导教师组负责人(打印并签名): 日期: 2009 年 9 月 12 日赛区评阅编号(由赛区组委会评阅前进行编号):

2009高教社杯全国大学生数学建模培训竞赛 编号专用页 赛区评阅编号(由赛区组委会评阅前进行编号): 赛区评阅记录(可供赛区评阅时使用): 评 阅 人 评 分 备 注 全国统一编号(由赛区组委会送交全国前编号):全国评阅编号(由全国组委会评阅前进行编号):

卫星和飞船的跟踪测控 摘要 卫星和飞船在国民经济和国防建设中有着重要的作用,本文通过对卫星或飞船运行过程中测控站需要的数目进行求解,从而实现能够对卫星或飞船进行全程跟踪测控的目标。 对于问题一,由于测控站都与卫星运行轨道共面,且测控站的测控范围只考虑与地平面夹角3度以上的空域,所以,我们首先考虑将卫星或者飞船的运行轨道理想化成圆形,建立其与地球共心的圆形轨道模型,此时,运用几何知识和正弦定理计算出至少应建立12个测控站。但是,在现实中卫星或飞船的轨道为椭圆形状,接着我们又给出了质点运行轨道为椭圆时的数学模型计算得出需要建立测控站数目的区间为12至16个。 问题二,我们利用每个测控站测控的锥形区域与卫星或飞船轨道曲面相交的圆的内接多边形来覆盖整个卫星轨道曲面,就可以将需要这样内接多边形的个数近似的看作需要建立测控站的最少个数,这里我们只给出内接正四边形和正六边形两种数学模型,此时,计算出需要测控站的最少数目分别为60和67个。 问题三,通过网络查询得到神舟七号的观测站位置和数目,以及飞船运行的倾角和高度等相关数据。通过线性拟合我们发现测控站的位置近似符合正弦曲线。。 最后,我们给出了模型优缺点的分析和评价,并提出了模型的改进的方向。 关键字:卫星或飞船的跟踪测控;圆形轨道模型;圆锥测控模型;测控站点的数目

2009数学建模C题 卫星跟踪解析

2009高教社杯全国大学生数学建模竞赛C题 卫星和飞船的跟踪测控 卫星和飞船在国民经济和国防建设中有着重要的作用,对它们的发射和运行过程进行测控是航天系统的一个重要组成部分,理想的状况是对卫星和飞船(特别是载人飞船)进行全程跟踪测控。 测控设备只能观测到所在点切平面以上的空域,且在与地平面夹角3度的范围内测控效果不好,实际上每个测控站的测控范围只考虑与地平面夹角3度以上的空域。在一个卫星或飞船的发射与运行过程中,往往有多个测控站联合完成测控任务,如神州七号飞船发射和运行过程中测控站的分布如下图所示: 图片来源https://www.360docs.net/doc/351848706.html,/jrzg/2008-09/24/content_1104882.htm 请利用模型分析卫星或飞船的测控情况,具体问题如下: 1. 在所有测控站都与卫星或飞船的运行轨道共面的情况下至少应该建立多少个测控站才能对其进行全程跟踪测控? 2.如果一个卫星或飞船的运行轨道与地球赤道平面有固定的夹角,且在离地面高度为H 的球面S上运行。考虑到地球自转时该卫星或飞船在运行过程中相继两圈的经度有一些差异,问至少应该建立多少个测控站才能对该卫星或飞船可能飞行的区域全部覆盖以达到全程跟踪测控的目的? 3. 收集我国一个卫星或飞船的运行资料和发射时测控站点的分布信息,分析这些测控站点对该卫星所能测控的范围。

卫星的跟踪测控问题简析 摘要:本文主要利用计算几何与图论的有关知识,分析和解决了卫星的跟踪测控问题,并应用仿真模拟手段对地球自转、非自转、不同轨道、不同纬度的卫星跟踪测控进行了较为详细的讨论。针对问题一、问题二给出了求解过程和结果,并提出了优化改进模型,针对第三问通过神舟七号卫星参数和测控站点分布数据分析了测控站点对该卫星所能测控的范围。 (1)问题一考虑到所有测控站点与卫星的运行轨道共面,测控点个数只与卫星轨道的高度相关,将问题一转化为考虑卫星不同轨道高度、地球无自转情况下,测控站点最少测控模型求解问题。从而得到:低轨道卫星(小于500km)至少需要10个测控站,中轨道卫星(500~2000km)至少需要5个测控站,高轨道卫星(2000~20000km)至少需要3个测控站,太阳同步卫星(700~1000km)至少需要7个测控站,地球同步卫星轨道高度(35786km)远大于7651.5km,至少需要3个测控站。最后对模型1进行了优化,增加了卫星发射过程中卫星测控站点个数确定。 (2)问题二在地球自转情况下,本文首先对问题进行细化,基于不同纬度、不同轨道高度的情况分别考虑,然后利用蜂窝理论将问题转化为求解测控点有效测控面积覆盖问题,得到各种情况下所需测控站点个数。轨道倾角为0-30°时,低轨道23个,中轨道7个,高轨道3个;轨道倾角为30°-60°时,低轨道39个,中轨道12个,高轨道5个;轨道倾角为60°-90°时,低轨道45个,中轨道14个,高轨道6个。 最后针对模型2计算所得的测控站个数可能会出现测控盲区情形,利用有效等六边形无缝拼接方法,提出了进一步优化方案,得出了相对于模型2更为合理的站点个数。 (3)问题三本文通过获取神州七号卫星运行资料和测控点的分布信息,首先根问题二中得到的模型给出了全程测控神舟七号卫星的测控站点个数:28个,说明了神舟七号卫星16个站点并不能够完全测控;并由测控站点位置信息,利用蜂窝理论中等六边形有效面积,给出了测控站点有效测控范围平面图。 关键词:卫星全程跟踪测控蜂窝理论有效测控范围计算几何仿真模拟

动中通卫星通信系统

动中通卫星通信系统 同步卫星的移动通信应用俗称“动中通”,是当前卫星通信领域需求旺盛、发展迅速的应用。“动中通”除了具有卫星通信覆盖区域广、不受地形地域限制、传输线路稳定可靠的优点外,真正实现了宽带、移动通信的目的。 “动中通”卫星通信系统由中心站和“动中通”用户站组成,系统的网络拓扑结构以星状网为宜,中心站为固定地面站。“动中通”用户站根据移动载体的区别可以是船载站、车载站(列车、汽车)、机载站,通过“动中通”用户站可以实现与中心站之间的双向数据、话音、图象传输。 “动中通”在铁路系统主要应用在客运列车的通信方面,装备“动中通”卫星通信系统后,在客运列车上可以开通卫星电视,装备车载电话厅,也可以用专用车厢,装备几间移动办公室,因为有Internet接入和电信通道,移动办公室内可配备计算机,电话,传真机。 “动中通”卫星通信的主要技术特点 传输容量较大:可以实现几十——几百kb/s信息速率传输。 不平衡传输:接收DVB卫星广播信号和Internet接入。 单向接收:接收卫星电视广播 系统组成 “动中通”卫星通信系统由中心站和“动中通”用户站组成,系统的网络拓扑结构通常为星状网、也可以为网状网结构。 中心站与其他卫星系统主站相似,根据系统提供的业务要求设计、配置软件和硬件,并与地面网络连接,包括地面电话交换网、Internet地面接入口等。 “动中通”用户站由卫星接收和发射设备分系统、“动中通”天线伺服分系统组成,“动中通”天线伺服分系统是本项目应用的核心部分,通过其对选择卫星的跟踪功能,始终保持对准卫星转发器,实现信号的接收和分发。 卫星通信分系统 卫星通信系统选择Ku频段,以获得较小的天线口径和较高的天线增益。设备主要由收发信机和调制解调器组成,通信终端可以和以太网相连,提供数据应用和Internet接入;与话音网关连接,提供VoIP电话。 天线伺服分系统 车载“动中通”Ku波段0.8米卫星天线,可在车行进期间始终高精度地对准所使用的同步通信卫星,实现高质量的通信。 --- 主要性能指标 1)天线口径:椭圆口径,长轴2a=1.0m, 短轴2b=0.66m (等效口径 0.8米) 2)工作频率:接收:12.25~12.75GHz 发射:14~14.5GHz 3)天线增益:收: 38.2+20lgf/12.50dBi 发:39.3+20lgf/14.25dBi 4)极化方式:线极化 5)端口隔离度:收发隔离度380dB 6) 运动范围:方位:360°连续(或±420°) 俯仰:10°~90°极化:±100° 7)工作速度、加速度:速度:方位≤100°/s 俯仰≤80°/s 加速度:方位≤800°/s2 俯仰≤600°/s2 8)天线座重量:≤95Kg(含天线) 9)跟踪精度: 1/10 θ0.5(r.m.s) 10)捕获卫星目标方式:自动搜索、人工控制 11)再捕获最大时间:≤5秒

关于中国航天飞船发展史的调查报告

关于中国航天飞船发展史的调查报告 郴州市九中209班贺虹莎 【摘要】 中国航天事业自1956年创建以来,经历了艰苦创业、配套发展、改革振兴和走向世界等几个重要时期,迄今已达到了相当规模和水平:形成了完整配套的研究、设计、生产和试验体系;建立了能发射各类卫星和载人飞船的航天器发射中心和由国内各地面站、远程跟踪测量船组成的测控网;建立了多种卫星应用系统,取得了显著的社会效益和经济效益;建立了具有一定水平的空间科学研究系统,取得了多项创新成果;培育了一支素质好、技术水平高的航天科技队伍。 【关键词】中国航天, 飞船发展史,稳定发展. 【正文】 一、简介中国航天发展史 1956年10月8日,中国第一个火箭导弹研制机构——国防部第五研究院成立,钱学森任院长。 1964年7月19日,中国第一枚内载小白鼠的生物火箭在安徽广德发射成功,中国空间科学探测迈出了第一步。 1968年4月1日,中国航天医学工程研究所成立,开始选训宇航员和进行载人航天医学工程研究。 1970年4月24日,随着第一颗人造地球卫星“东方红”1号在酒泉发射成功,中国成为世界上第五个发射卫星的国家。 1975年11月26日,首颗返回式卫星发射成功,3天后顺利返回,中国成为世界上第三个掌握卫星返回技术的国家。 1988年9月7日,长征4号运载火箭在太原成功发射了风云1号A气象卫星。

1990年4月7日,“长征3号”运载火箭成功发射美国研制的“亚洲1号”卫星,中国在国际商业卫星发射服务市场中占有了一席之地。 1990年7月16日,“长征”2号捆绑式火箭首次在西昌发射成功,为发射载人航天器打下了基础。 1992年,中国载人飞船正式列入国家计划进行研制,这项工程后来被定名为“神舟”号飞船载人航天工程。 1999年11月20日,中国成功发射第一艘宇宙飞船--“神舟”试验飞船,飞船返回舱于次日在内蒙古自治区中部地区成功着陆。 2001年1月10日,中国成功发射“神舟”2号试验飞船,按照预定计划在太空完成空间科学和技术试验任务后,于1月16日在内蒙古中部地区准确返回。 2002年3月25日,中国成功发射“神舟”3号试验飞船,环绕地球飞行了108圈后,于4月1日准确降落在内蒙古中部地区。 2002年12月30日,中国成功发射“神舟”4号飞船。 载人航天工程又称“921工程”,是党中央国务院1992年1月做出决策并开始实施的重大工程。1999年月11月成功发射了第一艘无人飞船,随后又成功发射了3艘无人飞船,2003年10月15日,航天英雄杨利伟乘坐神舟5号飞船胜利完成了我国首次载人飞行,实现了中华民族“飞天”的千年梦想。 2005年10月12~17日,航天员费俊龙、聂海胜圆满完成神舟六号飞行任务,中国载人航天实现了2人5天、航天员直接参与空间科学实验活动的新跨越,中国成为继俄罗斯和美国之后世界上第三个掌握载人航天技术的国家,这是我们中华民族的骄傲。 2008年9月25日~28日,航天员翟志刚(指令长)、刘伯明和景海鹏圆满完成神舟六号飞行任务。因为有人出舱活动时,必须要有三个人协同完成。2008年9月27日16点30分,景海鹏留守返回舱,另外两人分别穿着中国制造的“飞天”舱外航天服和俄罗斯出品的“海鹰”舱外航天服进入神舟七号载人飞船兼任气闸舱的轨道舱。翟志刚出舱作业,刘伯明在轨道舱内待命,实现了中国人历史上第一次的太空漫步。 2011年11月1日~17日,神舟八号飞船发射。神舟八号无人飞船,是中国“神舟”系列飞船的第八艘飞船,于2011年11月1日5时58分10秒由改进型“长征二号”F遥八火箭顺利发射升空。升空后2天,“神八”与此前发射的“天宫一号”目标飞行器进行了空间交会对接。组合体运行12天后,神舟八号飞船脱离天宫一号并再次与之进行交会对接试验,这标志着我国已经成功突破了空间交会对接及组合体运行等一系列关键技术。2011年11月16日18时30分,神舟八号飞船与天宫一号目标飞行器成功分离,返回舱于11月17日19时许返回地面。