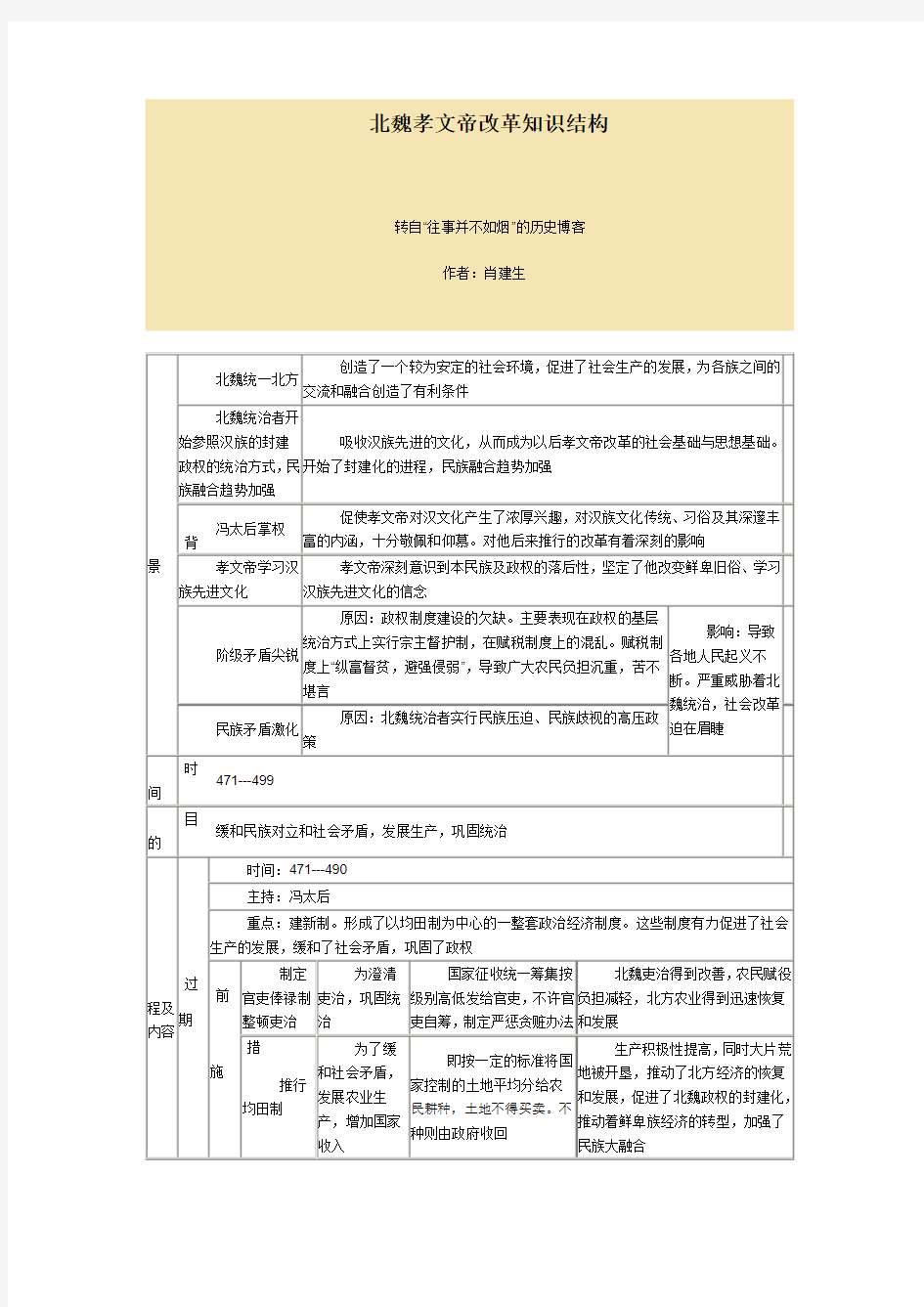

北魏孝文帝改革知识结构

北魏孝文帝改革知识结构

转自“往事并不如烟”的历史博客

作者:肖建生

《北魏孝文帝改革》知识点总结

《北魏孝文帝改革》知识点总结 一、阶段: 第一阶段改革的重点是创建新制,主要措施有俸禄制、均田制、三长制、租调制。 第二阶段改革重点是汉化政策,主要措施是迁都洛阳和移风易俗。 二、主要内容: 即制度的创新、迁都和移风易俗。 俸禄制使北魏吏治好转,为各项制度建立实施提供了政治保障,均田制是封建国家土地所有制,均田制和与之相适应的租调赋税制度一起构成了北魏政权的经济基础,从经济上保证了俸禄制的继续推行,同时也为三长制的实行提供了客观要求,而三长制的实行又保证了均田制和租调制的推行。总之,这些制度彼此影响,互相作用,有力促进了北魏经济的恢复和发展,巩固了北魏的政权,为孝文帝后期推行更深层次的改革奠定了基础。 孝文帝假“南征”之名,行迁都之实的策略性,利用迁都避开了保守势力雄厚的旧都平城,减轻了改革的阻力,同时,加强了与汉族地主阶级的联系,为巩固改革成果和进一步推行深层次改革奠定了基础。他还崇尚中国文化,实行汉化,禁胡服?胡语,改变度量衡,推广教育,改变姓氏并禁止归葬,提高了鲜卑人的文化水准。是西北地区各民族陆续

进入中原后民族融合的一次总汇,对中华民族的形成和发展起了重要的作用。这一切体现了一代帝王的远大抱负和雄才大略,孝文帝是我国历史上伟大的少数民族政治家和改革家。 三、成功: 、成功的原因: ①改革顺应了时代潮流; ②符合民族融合趋势和各族人民的愿望; ③符合统治者巩固统治的需要; ④孝文帝的胆略和卓越见识,冲破阻力,毅然改革。 2、认识: ①先进必然战胜落后; ②改革必须符合历史潮流、顺应民意; ③任何改革都不是一帆风顺; ④民族融合与孝文帝改革互为因果关系的。 3、评价:孝文帝改革促进了北方经济的复苏和繁荣,加强了民族大融合,为国家结束分裂、走向统一和封建社会的繁荣奠定了基础。孝文帝是我国少数民族中杰出的政治家、改革家,是中华民族的千古功臣。 高二历史知识点-北魏孝文帝改革xx为大家带来过了,希望大家能够重视高二历史知识点的记忆,这样才能熟练的运用知识点进行做答,从而取得好的历史成绩。

华师大版中考历史复习专题:15 北魏孝文帝改革A卷

华师大版中考历史复习专题:15 北魏孝文帝改革A卷 姓名:________ 班级:________ 成绩:________ 考试须知: 1、请首先按要求在本卷的指定位置填写您的姓名、班级等信息。 2、请仔细阅读各种题目的回答要求,在指定区域内答题,否则不予评分。 一、单选题 (共30题;共60分) 1. (2分)(2019·日照) 五千年中华文明发展史也是各民族交往交流交融的历史。史料记载,“明朝建立后,留在中原的少数民族大多改用汉姓,促进了新的融合”。历史上,曾通过改革要求本民族改用汉姓的帝王是() A . 孝文帝 B . 金太祖 C . 康熙帝 D . 元世祖 2. (2分)改革是社会发展的强大动力,改革是强国之路。如图反映的是我国某历史时期身穿汉族服装的鲜卑贵族形象的画像,这种现象在()事件后,更为广泛? A . 商鞅变法 B . 北魏孝文帝改革 C . 管仲改革 D . 戊戌变法

3. (2分) (2018七下·临桂期末) 九年级(1)班正在进行有关我国“古代民族融合”的探究活动,下列史实与这一主题无关的是() A . 北魏孝文帝改革加快了北方民族大融合的进程 B . 唐朝时,唐太宗将文成公主嫁给吐蕃首领松赞干布 C . 元朝时,形成一个新的民族──“回族” D . 明朝时,戚继光抗倭 4. (2分)(2019·宜昌) 官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联……以上措施出自() A . 商鞅变法 B . 王安石变法 C . 管仲改革 D . 北魏孝文帝改革 5. (2分) (2018七上·新平月考) 北魏是下列哪一民族建立的() A . 鲜卑族 B . 匈奴族 C . 氐族 D . 羌族 6. (2分)(2019·黔南) 我国少数民族在中国历史进程中发挥着重要作用,建立北魏政权的少数民族是() A . 女真族 B . 鲜卑族 C . 党项族 D . 契丹族 7. (2分)(2019·深圳模拟) 我们现在坐的方凳、圆凳,吃的烧饼、蒸馍等,都是我国古代民族大融合的产

高中历史选修1第三单元_北魏孝文帝改革习题及答案

第三单元检侧 (共60分钟,满分100分) 一、选择题(每小题2.5分,共20题50分) 鲜卑族“马背上得天下”,能否“马背上治天下”成为当时的主要问题。请回答1~4题。 1.北魏在孝文帝改革之前,地方基层组织实行的是() A郡县制 B.县制 C.宗主督护制 D.三长制 2.北魏统北方后,在黄河流域逐渐采用先进的经济形式发展经济,这种经济形式实质 是() A.奴隶制经济形式 B.封建制经济形式 C.半封建半奴隶制经济 D.半畜牧半农业 3.下列各项为北魏孝文帝改革奠定基础的是() ①北魏统一北方②民族融合③先进文化的吸引④民族矛盾尖锐 A①② B.②③ C.③④ D.①②③④ 4.使孝文帝对汉文化产生了浓厚的兴趣,并最终推动其进行汉化改革的是() A.拓跋硅 B.道武帝 C.冯太后 D.拓跋宏 在冯太后的支持下,孝文帝进行了一场自上而下的改革运动。请回答5~10题。 5.促成北魏实施均田制的直接原因是() A.民族融合的趋势 B.政府与宗室争夺农户 C.南北对峙的形势 D.汉族地主阶级的要求 6.导致北魏实行均田制的最主要原因是() A.汉族地主的建议 B.南北对峙的形势 C.民族矛盾的激化 D.中原地区先进的经济形态的吸引 7.一位史学家说:“北魏孝文帝强制授给露田……这对农民是一种剥削的手段……”这 主要是因为() A.均田制是土地国有制 B.租庸调制加重了农民的负担 C.孝文帝推行民族分化政策 D.授田的实质是强迫农民开荒纳税 8.北魏孝文帝改革措施中具有开创性的是() A整顿吏治 B.实行府兵制 C.汉化政策 D.颁布均田令 9.均田制就其性质而言,是一种() A封建地主土地私有制 B.农民的土地私有制 C.封建土地国有制 D.封建集体土地所有制

高考历史一轮复习历史上重大改革回眸3北魏孝文帝改革含解析

(3)北魏孝文帝改革 1、阅读下列材料,回答下列问题。 材料一《魏书·李冲传》日:“旧无三长,惟立宗主督护,所以民多隐冒,五十、三十家方为一户。”官吏们畏于权势,多与地主勾结,“纵富督贫,避强侵弱”。 材料二北魏统治者热衷于发动战争。对各族人民的统治,除租税繁多、徭役沉重外,他们还强迫其他族人民充当步兵,在打仗时冲锋在前,稍有迟缓,就会被后面督阵的鲜卑族的骑兵践踏致死。太武帝在一次攻城时,曾写信给守城主将。信中大意是说:我今所遣战士,尽非鲜卑人。你杀了他们等于替我清除内部隐患,对我们有利无害。 ——《魏书·高祖纪》材料三魏初风俗至陋,……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行。……民族根柢,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者。孝文以仰慕中国文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。其于制度,亦多所厘定。 ——吕思勉《两晋南北朝史》材料四对北魏孝文帝改革的评论,学术界有不同的声音。清代史学家赵翼在《廿二史札记》中说,“盖帝优于文学,恶本俗之陋,欲以华风变之,故不惮为此举也。然国势之衰,实始于此。”而当代著名史学家黄仁字却认为:孝文帝改革“不期然地做了中国再统一的工具”。 (1)依据材料一、二,说明北魏统一北方以后,哪些问题导致了北魏统治的深刻危机,并分析指出这些危机的实质。 (2)据材料三,归纳孝文帝“迁都”对改革的作用。从材料看,孝文帝“改革之心”坚定的原因是什么? (3)请从材料四中任选一位史学家的观点加以评述。 2、阅读下列材料,回答问题。 材料一令既具,未布,恐民之不信,已乃立三丈之木於国都市南门,募民有能徙置北门者予十金。……宗室非有军功论,不得为属籍。……有功者显荣,无功者虽富无所芬华。……集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。 ——《史记·商君列传》材料二富强者并兼山泽,贫弱者望绝一廛,致令地有遭利,民无余财。或争亩畔以亡身,或因饥馑以弃业,而欲天下太平,百姓丰足,安可得哉? 今遣使者循行天下,与牧守均给天 下之田。

《北魏孝文帝改革》教案最全版

《北魏孝文帝改革》教 案最全版 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

《北魏孝文帝改革》教案 【课标要求】 (1)北魏孝文帝改革的背景。(2)北魏孝文帝改革的主要内容。(3)北魏孝文帝改革的历史作用。 1、北魏孝文帝改革的背景 (1)改革的前提:北魏崛起并统一黄河流域(439年),结束了北方多年来分裂混乱的局面。社会相对安定,民族融合加强。 (2)改革的必要性:北魏统一黄河流域以后面临严重的统治危机。①社会发展水平比汉族落后;②实行宗主督护制,导致地方宗主与中央政权的矛盾;③吏治混乱,官员贪污现象严重,赋税制度混乱,严重影响财政收入,农民负担加重,加深了北魏统治者和人民之间的矛盾,阶级矛盾尖锐;④实行民族歧视和民族压迫,民族矛盾尖锐。阶级矛盾和民族矛盾激化,导致人民起义,社会动荡不安。 (3)改革的可能性:积极推动北魏学习汉文化的冯太后掌握实权;孝文帝受到良好的汉文化教育,意识到改革的必要性。 2、改革目的:缓和日益尖锐的民族矛盾与阶级矛盾。促进北魏的社会发展。 3、北魏孝文帝改革的主要内容 以迁都洛阳为界,分为两个时期 前期:冯太后主持,重点是创建新制度 后期:孝文帝主持 ,迁都洛阳---实行汉制、移风易俗 (1)均田制 1)主观目的:保证政府的财政收入 2)前提:政府掌握大批无主荒地 3)内容:把国家控制的荒地分配给农民,农民向政府交纳租税,承担一定的徭役和兵役。 影响:①均田制使无地和少地的农民得到了土地,抑制了土地兼并,有利于国家征收赋税,北方经济得到恢复和发展。②均田制是封建国家土地所有制,并未触动封建地主利益,一方面有利于国家征收赋税和徭役,另一方面促进了北魏政权的封建化,从根本上巩固了北魏的统治。③均田制的推行极大地推动了北方

(江苏专版)2020年高考历史总复习 选考一 历史上重大改革的回眸 第47讲 北魏孝文帝改革学案

第47讲北魏孝文帝改革 考点导学 扬帆启程的导航灯 考点孝文帝改革 1.改革背景 (1)有利条件 北魏统一了黄河流域,社会较安定,民族融 合加强 (2)社会矛盾 ①宗主督护制的实行和吏治混乱导致阶级矛 盾尖锐 ②鲜卑贵族实行民族歧视政策,激化了民族 矛盾 ③北魏社会动荡不安,人民起义,北魏统治 面临危机 (3)个人因素,冯太后和孝文帝深受汉族先进文化的影响,对改革积极推动 2.主要内容 时期 概况措施内容作用前期冯太后主持,重点建 立各种新制度 推行均田制 与租调制 颁布均田令,把国家控制 的土地分给农民,由农民 承担一定的租税、徭役和 兵役 抑制了土地兼并;有利于 国家征收赋税和徭役;恢 复和发展了北方经济

3.实质:是一场少数民族封建化的改革。 4.历史影响 (1)是一次政治、经济、文化、风俗的全面改革,意义重大、影响深远。 (2)使农民的生产和生活相对稳定,北方的经济得到恢复和发展,商业活动日趋活跃。 (3)加速了北方各族封建化的进程,推动了北魏政权的封建化,缓和了民族矛盾。 (4)促进了北方民族大融合,为结束长期分裂局面、重新走向国家统一奠定了基础。

随堂验收 学以致用的训练营 1.中华文明多元并存,各族文化相互交融。阅读下列材料: 材料北魏孝文帝改革,总结和肯定了以前民族融合的成果,又促进了这一融合进程的迅速发展。这一时期的民族融合,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化。在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族融合的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液。 ——摘编自朱绍侯《中国古代史》 完成下列要求: (1)据材料并结合所学知识,归纳北魏孝文帝汉化改革的主要内容,概括指出“胡乐、胡舞”等所反映的现象。 (2)据材料概括这一时期民族融合的特点。

北魏孝文帝的改革措施

第2课北魏孝文帝的改革措施 优化训练 基础巩固 北魏孝文帝改革制定官吏俸禄制的历史作用不包括 A.减轻了人民的赋税负担 B.增强了中央对地方官吏的控制 c.有利于吏治的进一步好转D.为豪强地主割据一方提供了物质基础 三长制的历史作用在于 ①有利于推行均田制②使基层行政机构得以完善③有利于国家对人民的有效控制 ④助长了豪强地主势力的恶性膨胀 A.①②③ B.①②④c.①③④D.①②③④ 北魏迁都洛阳后,孝文帝改革的重点发生了变化,重点转向了 A.制度革新 B.移风易俗c.建设洛阳D.学习汉族文化 北魏孝文帝改革移风易俗的内容包括 ①易服装②讲汉话③改汉姓④通婚姻⑤改籍贯 A.②④⑤ B.①②③④c.②③④⑤D.①②③④⑤ 下列事件发生的先后顺序是

①实行俸禄制②推行均田制③建立三长制④迁都洛阳 A.①②③④B.①③②④c.④①②③D.④②①③直接推动农业生产发展的改革措施是 ①俸禄制②均田制③三长制④租调制 A.①②③④B.①②③c.①③D.②④ 强化提高 史书曾称颂孝文帝时代“肃明纲纪,赏罚必行,肇革旧轨,时多奉法”。这种状况出现的主要原因是 A.整顿吏治,实行俸禄制B.移风易俗 c.推行均田制和新租调制D.迁都洛阳 北魏孝文帝主动推行汉化政策的实质是 A.提高少数民族素质 B.缓和与汉族地主的冲突 c.适应农耕文化的需要D.抵御北方游牧民族侵扰 北魏孝文帝改革措施之所以能够实施是因为 ①它适应了当时中原地区的生产力②得到鲜卑贵族的广泛支持 ③孝文帝个人改革的态度坚决④广大北方人民支持改革 A.①② B.②③c.①③D.②④ 0.均田制实施的前提是 A.北方出现了民族大融合的趋势B.北魏孝文帝是一位有作为的政治家 .屯田制无法顺利D封建政府手中有大量的无主荒地c.

北魏孝文帝改革 一轮复习导学案

专题三:北魏孝文帝改革 一、改革的背景 1.北魏北魏崛起并统一黄河流域,为改革奠定了基础(前提) 2. 北魏早期汉化改革的奠基作用(有利条件) 3.民族矛盾和阶级矛盾激化,导致北魏社会动荡不安,改革迫在眉睫(必要性) 4.冯太后临朝听政,积极学习汉族先进文化,孝文帝深受影响(推动力) 二、孝文帝改革措施 1、推行均田制 A.前提:政府控制大量无主荒地 B.内容:颁布均田令,把国家掌握的荒地分给农民,由农民承担一定的租税、徭役和兵役 C.实质:封建国家土地所有制 D.影响:没有触及封建土地私有制,但是在一定程度上遏制了土地兼并提高了农民的生产积极性;推动了北方地区社会经济的恢复和发展。 2、整顿吏治 ⑴原因:北魏百官以收取租调为谋生手段;贪污成风,影响政府经济收入,也激化阶级矛盾。 ⑵措施:官吏俸禄由国家统一筹集,按级别发放,不许自筹;惩治贪污 ⑶影响:①对贪赃枉法严惩不怠,相对缓和当时的阶级矛盾和民族矛盾。 ②俸禄制的实行,减轻了官吏对百姓的掠夺,对巩固北魏政权的稳定具有积极意义。 3、迁都洛阳 ⑴原因:平成保守势力强大,改革阻力大;经济落后,粮食供应困难;受到柔然的骚扰和威胁;偏居塞上,经略中原困难;洛阳曾是中原政治、经济、文化中心; 根本原因:为了接受汉族先进文化,加强对黄河流域的控制 ⑶影响:使洛阳成为政治、经济中心;城市规划影响大;打击了保守势力,保证了改革的深入;有利于巩固对中原的统治,促进民族融合,使中华文明得到进一步发展 4、革除旧俗 ⑴措施:①仿汉制②穿汉服③说汉话④用汉姓⑤通汉婚⑥重汉臣 ⑵影响:巩固了鲜卑贵族与汉族地主的联系,便于接受中原地区的先进文化,促进了鲜卑贵族的封建化,并巩固北魏统治,加强了北魏对中原地区的统治;促进了民族大融合。 三、孝文帝改革历史性质与作用 1、性质:自上而下的改变北魏社会面貌的封建化改革 2作用:①促进了北方经济的复苏繁荣。 ②促进了北魏的封建化。 ③促进了北方地区的民族融合,为中国多民族国家的发展做出了贡献,为隋唐时期国家重新实现统一奠定了基础 四、孝文帝改革成功原因 ①改革顺应了民族融合的历史潮流和封建化趋势。 ②措施得当,从整顿吏治入手,使改革有一个良好的前提环境。 ③不仅进行经济改革,而且重视文化习俗上的改革。 ④成功的关键原因在于改革能从实际出发,切实可行,并且取得了广泛的社会支持。 ⑤孝文帝个人的胆略和卓识使得改革可以顺利推进。

中考北魏孝文帝改革历史复习专题卷(有答案)

中考北魏孝文帝改革历史复习专题卷(有答案) 一、单选题(共30题;共60分) 1. ( 2分) 采用汉姓,改穿汉服,学习汉语,同汉人通婚,这反映的是哪一历史事件?() A.周平王迁都洛邑 B.商鞅变法 C.张骞通西域 D.北魏孝文帝改革 2. ( 2分) 和下图中人物有关的事件是() A.焚书坑儒 B.罢黜百家 C.迁都洛阳 D.淝水之战 3. ( 2分) 魏主曰:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。此间用开之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”为了改变这种局面,魏主决定() A. 推行移风易俗的政策 B. 迁都洛阳 C. 采取措施统一中原 D. 实行重文轻武的政策 4. ( 2分) 商鞅和北魏孝文帝都是我国历史上著名的改革家。他们变法和改革的共同作用是() A. 促进了民族融合 B. 学习了汉族先进的文化 C. 为统一全国奠定了基础 D. 都促进了社会经济的发展 5. ( 2分) 北魏孝文帝改革以后,北方主要的通用语言是() A. 鲜卑语 B. 汉语 C. 氐族语 D. 羌族语 6. ( 2分) 近几年,网上热议“中国会不会因北京持续雾霾而迁都”的问题。网友吴铭说,有迁都的可能性,我国历史上就曾因种种原因而发生多次迁都,如商王盘庚、周平王、北魏孝文帝、明成祖等统治时期都迁都过。其中,北魏孝文帝迁都() A. 长安 B. 洛阳 C. 应天 D. 燕京 7. ( 2分) “说汉话、穿汉服、改汉姓、与汉通婚、学习汉族礼法。”这些内容与下列哪位历史人物有关() A. 管仲 B. 商鞅 C. 秦孝公 D. 北魏孝文帝 8. ( 2分) “由平城迂都到洛阳,改鲜卑姓氏为汉姓,讲汉语,穿汉服。”材料反映的是() A. 齐国管仲改革 B. 秦国商鞅变法 C. 楚国吴起改革 D. 北魏孝文帝改革 9. ( 2分) 下图反映了北魏经过改革以后出现的“胡人汉服” 的社会风尚。这次改革的领导人是() A.商鞅 B.秦始皇 C.汉武帝 D.孝文帝 10. ( 2分) 西晋灭亡后民族大交融成为一种历史趋势。在这一历史趋势中起到“催化剂”作用的历史人物是() A. 孝文帝 B. 司马懿 C. 司马炎 D. 诸葛亮

《北魏孝文帝改革》说课稿

《北魏孝文帝改革》说课稿 ---新课程教学方法改革探究 一、与新课标的关系 随着教育教学改革的深入发展,新一轮基础教育课 《历史课程程改革给学校的人才培养提出了新的要求。 标准》“前言”指出,“设计灵活多样的教学方式,激发学生学习历史的兴趣,转变学生被动接受、死记硬背的学习方式,拓展学生学习和探索历史问题的空间;培养学生正确的历史观;进而使学生学会辩证地观察、分析历史与现实问题”。“第四部分”指出,“要引导学生从不同的角度观察和思考历史问题,以利于学生的探究学习”,“以利于学生个性的发展”。 在教学中,我大胆的提出一种“情境-探究-史鉴-升华”创新课堂教学模式。这种以学生发展为核心,培养学生创造力,让学生(含导师)成为历史“预言家”和“当事人”的“情境-探究-史鉴-升华”创新探究教学模式,是历史教学观念上的“开天辟地”------真正将教师为中心的传授记忆既定结论型教学扭转为以学生为主体的思维探究预定(未定)结果型教学,重视创新探究的学习过程,在互动的教学过程中煅练和培养师生的思维及实践能力。学生乐学愿学。教师--不再是教书匠和传播机,而是导师、伯乐,是点燃学生创造潜力的火把,乐教愿教。 “人文(人道与民主)、科学、智慧、技能、创造”是历史教学的责任! 二、本课地位

上承汉后国家分裂、民族融合的大时代,冯太后-孝方帝改革抛弃民族观念,顺应历史潮流。从而稳定北魏统治。为隋的统一和唐的世界最繁荣打下基础。而当今我国正处于改革开放和大大创新的时代,古今结合正好。 三、教学目的 1、民族观念 2、改革 3、开放 4、创新 5、进步 2 改革的背景、内容、作用 3 培养一种新的思维方式“放弃”达到“发扬” 四、教学重点、难点 重点:改革的背景、内容、作用 难点:1、民族观念2、改革3、开放 4、创新 5、进步 6、培养一种新的思维方式“放弃”达到“发扬” 五、教学步骤措施和教法: 本堂课中,我力求将传统的以教师为主体的说教式、填鸭式、注入式、满堂灌彻底转变为以学生为主体的自主式、探究式、合作式的教学方式。变封闭式教学为开放式教学。培养学生的发散思维、、立体思维。 每讲一个值得探究的重点时,大都作以下环节: 一、创设情境:教学时,学生关上书,最好叫学生不受“预习”的影响,使学生“远离历史教本”;老师据教本中的情景创设类似的“历史环境”和“现实环境”(有时可以避免历史人名、地名、而以与历史课堂“毫无关系”的面目出现更佳,因为这能使学生摆脱“预习”的牵制)提出链锁的问题,有时还敦促学生们在不受教本和教师牵制下,自由、轻松地思考。如用学生易想到的形态大的鹅蛋与小石头比硬引入。假

北魏孝文帝改革教学设计

北魏孝文帝改革教学设计 【课标点击】 1.了解北魏孝文帝改革的背景。 鲜卑族是我国历史上一个古老的民族,拓拔部是鲜卑族活动在大兴安岭北端东麓一带的一个分支。拓跋部不断南迁,在西晋时,部落首脑拓跋猗卢因为帮助当时统治者抗击刘渊、石勒有功,被封为代王,建立了代国。但不久,代国被兴起的前秦所灭,拓跋部的历史也暂时的中断了。淝水之战后,前秦统治遭到了瓦解,拓跋部的拓跋跬趁机复国,召开部落大会,即位代王,并改国号为魏,称皇帝,史称北魏。此后几代北魏统治者都致力于统一、兼并战争,先后灭掉了北方仅存的大夏、北燕和北凉,于439年统一了北方。 在民族征服的过程中,北魏统治者对各族人民实行了民族歧视和残酷的民族压迫政策,在征服战争中也常常出现疯狂的民族杀戮,民族矛盾不断激化。到了北魏中期,民族矛盾虽已日趋缓和,但由于统治阶级过度的剥削和压迫,阶级矛盾也日益尖锐起来,农民起义年年爆发,特别是公元445年在陕西杏城的卢水胡人盖吴领导的起义,发动了十余万群众参加起义,北魏政府派出6万骑兵前来镇压,统治者拓跋焘亲临指挥,最终盖吴被叛徒杀害,盖吴起义失败了,却使北魏统治者受到了极大的震动。473年,拓跋宏即位,是为孝文帝。此后,农民起义依旧有增无减,而朝廷残酷的镇压非但没有平息人民的起义,反而激发了更多矛盾和斗争。为了缓和社会矛盾和民族矛盾,冯太后孝文帝先后进行了一系列的改革,统称为孝文帝改革。 2.归纳北魏孝文帝改革的主要内容。 孝文帝改革涉及政治、经济、文化等各个领域,范围极其广泛,内容也极为丰富。总体概括起来有以下三点:第一,推行均田制。在均田制的同时又颁布了与之相联系的三长制和租调制。均田制使农民分得了一定数量的土地,将农民牢牢束缚在土地上,成为国家的编户,保证了地主们的基本利益及土地私有制。而租调制则相对减轻了农民的租调负担,改善了农民的生产生活条件,从另一方面促进了生产力的发展。第二,整顿吏治。吏治的败坏不仅激化了社会矛盾,同时也使统治阶级内部产生了矛盾。在这项改革措施中,以“治绩”的好坏为标准。整肃了官僚机构,巩固了封建统治。第三,促进民族融合。主要内容有改官制、禁胡服、断北语、改复姓、定族姓、迁都洛阳等,这是孝文帝改革中最重要的措施。

高中历史专题三《北魏孝文帝改革》测试人民版选修

专题三北魏孝文帝改革 测试 [知识梳理]: 一、背景: 1、北魏的崛起和黄河流域。 2、矛盾矛盾日益尖锐激化,社会动荡不安,北魏统治面临严重的社会危机。 3、孝文帝深受汉族先进文化的影响。 二、内容: 1、: 具体措施:(1)15岁以上的男子和妇女可以领种土地;(2)农民要承担一定的徭役杂税; (3)官吏可以获得公田,地主原有土地不变。 作用:一定程度上使无地农民得到了土地,抑制了土地兼并,有利于调动农民的和产积极性,有利于国家征收赋税和征发徭役,推动了北方经济的恢复和发展。 2、: 具体措施:(1)按政绩好坏考核官吏;(2)惩治贪污;(3)实行。 作用:孝文帝对贪赃枉法严惩不贷相对缓和了当时的阶级矛盾和民族矛盾。俸禄制的实行,则减轻了官吏对百姓的掠夺,对巩固北魏政权的稳定具有积极意义。 3、迁都洛阳: (1)原因:①洛阳农业发达,交通便利;②更易充分接受汉文化;③为了减少改革阻力。 (2)影响: ①使洛阳再次成为北方的政治、经济中心。北魏洛阳的规划和布局,对后世城市建设影响较大。② 减少改革阻力,有利于胡汉民族文化的融合,使中华文明得到进一步发展。 4、革除旧俗。 (1)措施:①;②;③; ④;⑤; (3)意义:①促进鲜卑族和汉族的融合;②争取到汉族地主对北魏朝廷的支持;③有力地推动了政权向汉族王朝统治模式转化; (注:孝文帝改革的重点是改变鲜卑族原有的风俗习惯,进一步学习和采纳汉族的典章制度和生活方式,促进鲜卑族积极接受汉族文化。) 三、北魏孝文帝改革的历史作用: 1、促进北方的农业经济得到恢复和发展。 2、推动了北魏政权的封建化,加速了北方各族封建化的进程。 3、促进以鲜卑族为中心的北方内迁各少数民族的发展,使北方出现了民族大融合的局面。为隋唐大一统 和经济文化的高度发展奠定了基础,在中国民族史上占有重要地位。 [巩固练习]: 1、(2008年江苏高考题)阅读下列材料: 材料一:(陆)睿(原姓步六孤)始十余岁,袭爵抚军大将军、平原王。……娶东徐州刺史博陵崔鉴女,谓所亲云:“平原王才度不恶,但恨其姓名殊为重复。”时高祖(即孝文帝)未改其姓。 ——《魏书》卷四十 材料二:(迁都洛阳后)高祖曰:“今恂(即太子)欲违父背尊,跨据恒朔(今山西大同,内蒙古河套一带)。…… 此小儿今日不灭,乃是国家之大祸……”乃废为庶人。——《魏书》卷二十二 材料三:李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,

最新-2018届高考历史一轮复习试题 1-1-3 北魏孝文帝改革 人民版 精品

"【高考领航】2018届高考历史一轮复习试题 1-1-3 北魏 孝文帝改革人民版 " 1.(山东省潍坊市2018届高三考前训练,33)阅读材料,回答问题。 材料一北魏孝文帝没有不顾一切社会条件和人事条件去强制推行改革,而是大玩技巧,迂回取直,在摆脱反对派的围追堵截上……非常巧妙地让反对派乖乖就范、别无选择地朝着预定的目的地前进。 材料二著名史学家黄仁宇认为:文帝改革“不期然的做了中国再统一的工具”。 (1)据材料一概括孝文帝改革成功的原因并用史实加以说明。 (2)据材料二和所学知识,谈谈你对这一观点的理解。 解析:第(1)问从材料一可知,北魏孝文帝采取“迂回”手段进行改革,即北魏孝文帝注重改革策略。联系教材知识可知迁都洛阳即是最好证明。第(2)问从“中国再统一” 角度入手,联系北魏孝文帝改革的目的和效果角度分析回答。 答案:(1)注重改革策略。迁都洛阳。 (2)改革的主观目的是缓和社会矛盾,改变北魏落后局面,巩固统治。 改革的客观效果是促进了民族融合,为隋唐大一统奠定基础。 2.阅读下列材料: 材料一(陆)睿(原姓步六孤)始十余岁,袭爵抚军大将军、平原王。……娶东徐州刺史博陵崔鉴女,鉴谓所亲云:“平原王才度不恶,但恨其姓名殊为重复。”时高祖(即孝文帝)未改其姓。 ——《魏书》卷四十材料二(迁都洛阳后)高祖曰:“今恂(即太子)欲违父背尊,跨据恒朔(今山西大同、内蒙古河套一带)……此小儿今日不灭,乃是国家之大祸……”乃废为庶人。 ——《魏书》卷二十二材料三李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。 ——陈寅恪《李唐氏族推测之后记》请回答: (1)材料一中,崔鉴对陆睿的不满反映出当时民族关系存在什么问题? (2)材料二中孝文帝对太子恂的处理说明了什么? (3)依据材料三,分析孝文帝改革产生的影响。 解析:本题考查北魏孝文帝改革的内容,三问均要求紧扣材料。答题时注意抓住题干中

人教版中考历史复习专题:15 北魏孝文帝改革D卷

人教版中考历史复习专题:15 北魏孝文帝改革D卷 姓名:________ 班级:________ 成绩:________ 考试须知: 1、请首先按要求在本卷的指定位置填写您的姓名、班级等信息。 2、请仔细阅读各种题目的回答要求,在指定区域内答题,否则不予评分。 一、单选题 (共30题;共60分) 1. (2分)(2019·和县模拟) 吕思勉在《两晋南北朝史》中写道:“魏初风俗至陋……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行……民族根柢,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者……”与材料所反映的现象相关的历史事件是() A . 张骞出使西域 B . 商鞅变法 C . 文成公主入藏 D . 孝文帝改革 2. (2分)(2018·娄底) 采用汉姓,改穿汉服,学习汉语,同汉人通婚,促进了民族交融的历史事件是() A . 周平王迁都洛邑 B . 商鞅变法 C . 张骞通西域 D . 北魏孝文帝改革 3. (2分)(2019·黔南) 我国少数民族在中国历史进程中发挥着重要作用,建立北魏政权的少数民族是() A . 女真族 B . 鲜卑族 C . 党项族

4. (2分)(2019·惠民模拟) 下面两幅图片共同反映的历史现象是() 鲜卑人汉服乐俑汉人胡食 A . 民族交融 B . 中外交流 C . 经济发展 D . 文化成就 5. (2分)(2019·厦门模拟) 小历同学整理出“禁用鲜卑语”、“采用汉族官制”、“以孝治国”等关键语句。他学习的内容是() A . 所以变法 B . 北魏孝文帝改革 C . 大化改新 D . 明治维新 6. (2分) (2018七上·新平月考) 北魏是下列哪一民族建立的() A . 鲜卑族 B . 匈奴族 C . 氐族 D . 羌族 7. (2分)南北朝时期,极大地顺应了我国北方“胡人汉服”“汉人胡食”等民族大交融趋势的政治改革家是() A . 商鞅 B . 张骞

《北魏孝文帝的改革措施》教案最全版

北魏孝文帝的改革措施》教案 课程目标:归纳北魏孝文帝改革的主要内容 教学目标 教材结构: 1、前期:冯太后主持,创建新制 2、后期:孝文帝主持,迁都洛阳、移风易俗 本课重点:孝文帝改革中创新新制和移风易俗 本课难点:理解迁都洛阳在整个改革中的地位引言分析: 1、鲜卑族贵族守旧势力反对汉化改革,发动叛乱 2、孝文帝严厉镇压守旧势力的叛乱(大义灭亲、坚持改革) 3、从贵族守旧势力发动叛乱的原因思考中引出对孝文帝改革内容的探讨重要概念: 1、均田制 是北魏推行的土地国有制,即按一定的标准,将国家控制的土地分配给农民耕种,土地不得买卖。2、三长制是北魏孝文帝改革中推行的基层行政组织,五家设邻长五邻设里长五里设党长,职责是检查户口,征收赋税,征发徭役兵役,推行均田制 探究的主要问题: 1、孝文帝改革的内容主要有哪些? 2、孝文帝为什么要迁都洛阳? 讲授新课: 一、卓有成效的新制 1、特点 (1)前期在冯太后主持下进行 (2)重点与目的:建立新制,取代旧制 2、措施 (1)制定官吏俸禄制,整顿吏治:484 年·原因:吏治黑暗,贪污成风 ·内容:俸禄由国家统一筹集,按官吏级别高低发放;制定惩治贪污的办法。

·影响:吏治有所好转,为各项改革创造了有利的政治局面(2)推行均田制:485 年颁布均田令——土地制度 ·原因:前提:长期战乱,政府控制着大量无主荒地;目的:缓和社会矛盾,发展产生,增加政府赋税收入。 ·内容:按一定的标准,将国家控制的土地分配给农民耕种,土地不得买卖 ·性质:均田制是封建国家土地所有制均田制是北魏政权的经济基础,是其他新制的出发点,没有触及封建地主土地所有制。 ·作用:恢复经济:农民得到了土地,提高了生产积极性,推动了北方经济的恢复与发展;巩固政权:有利于赋役征收,促进北魏政权封建化,从根本上巩固了统治;民族融合:推动了内迁各族由游牧转向农耕,推动了北方民族大融合高潮到来;历史影响:影响深远,为隋唐封建鼎盛局面奠定了物质基础。(3)设立三长制:李冲建议——基层行政体制·目的:为配合均田制的推行,强化对地方的控制·内容:邻长——里长——党长 ·职能:基层行政组织,职责是检查户口,征收赋税,征发徭役兵役,推行均田制·影响: 健全了基层政权,完善了行政体制,保证了国家对人民的有效控制有利于推行均田制,有利于国家征收赋税和徭役。 (4)推行租调制——赋税制度·内容:每对夫妇每年向政府交纳一定数量的租调·含义:租是农民向政府交纳一定的粮食;调是向政府交纳一定的绢帛 ·作用:改变了赋税征收混乱的现象,减轻了农民负担;编户齐民增多,增加了国家的租调收入。 3、小结(注意用经济基础与上层建筑的原理理解) (1)措施之间的关系:彼此影响,相互作用:俸禄制为新制推定提供了政治保障;均田制与租调制构成北魏政权的经济基础;三长制保证了均田制的推行。 (2)冯太后改革的意义:促进了经济恢复发展,巩固了政权,为孝文帝改革奠定了基础 二、设巧计迁都洛阳——490 年冯太后病逝,孝文帝继续改革1、原因:都城平城不能适应社会发展的需要 (1)政治:保守势力强大,阻挠改革; (2)经济:经济落后,粮食供应困难; (3)军事:北方柔然的威胁; (4)地理位置:偏居塞上,难以经略中原。 2、过程 (1)时间:495 年;地点:洛阳 (2)策略:以南伐为名 (3)作用:保证了改革的深入,有利于胡汉民族文化的融合 3、认识 (1)改革不但要顺应历史潮流,还要讲究斗争策略,以减轻改革的阻力; (2)孝文帝是古代杰出的地主阶级改革家和政治家。 关于“学思之窗”和“洛阳城平面图”思考:结合图和学思之窗,对比平城和洛阳不同的历史文化和自然条件,及北魏统一中原的政治需要,探究迁都洛阳的原因。 提示:民族隔阂严重,文化冲突剧烈;偏居塞上,崇尚武力,难以文治;洛阳是汉族政权建都之地;迁都洛阳可以取得政治上的正统地位;洛阳地处中原,交通便利。等等。 三、移风易俗 1、特点 (1)孝文帝亲自主持 (2)重点与目的:改革风俗习惯,学习汉族典章制度、生活方式,接受汉文化 2、措施

高中历史 第三单元 北魏孝文帝改革知识点归纳与总结 人民版选修1

第三单元北魏孝文帝改革知识点归纳与总结人民版选修1 背景北魏统一北方 创造了一个较为安定的社会环境,促进了社会生产的发展,为各族之间 的交流和融合创造了有利条件 北魏统治者开 始参照汉族的 封建政权的统 治方式 吸收汉族先进的文化,从而成为以后孝文帝改革的社会基础与思想基础。 开始了封建化的进程,民族融合趋势加强 冯太后掌权 促使孝文帝对汉文化产生了浓厚兴趣,对汉族文化传统、习俗及其深邃 丰富的内涵,十分敬佩和仰慕。对他后来推行的改革有着深刻的影响 孝文帝学习汉 族先进文化 孝文帝深刻意识到本民族及政权的落后性,坚定了他改变鲜卑旧俗、学 习汉族先进文化的信念 阶级矛盾尖锐 原因:政权制度建设的欠缺。主要表现在政权的基层统 治方式上实行宗主督护制,在赋税制度上的混乱。赋税 制度上“纵富督贫,避强侵弱”,导致广大农民负担沉 重,苦不堪言, 影响:导致各 地人民起义不 断。严重威胁 着北魏统治, 社会改革迫在 眉睫 民族矛盾激化原因:北魏统治者实行民族压迫、民族歧视的高压政策 时 间 471---499 目 的 缓和民族对立和社会矛盾,发展生产,巩固统治 过程及内容前 期 时间:471---490 主持:冯太后 重点:建新制。形成了以均田制为中心的一整套政治经济制度。这些制度有力促进了社会生产的发展,缓和了社会矛盾,巩固了政权 措 施 制定官 吏俸禄 制整顿 吏治 为澄清吏 治,巩固统 治 国家征收统一筹集按 级别高低发给官吏,不 许官吏自筹,制定严惩 贪赃办法 北魏吏治得到改善,农民赋役 负担减轻,北方农业得到迅速 恢复和发展 推行均 田制 为了缓和 社会矛盾, 发展农业 生产,增加 国家收入 即按一定的标准将国 家控制的土地平均分 给农民耕种,土地不得 买卖。不种则由政府收 回 生产积极性提高,同时大片荒 地被开垦,推动了北方经济的 恢复和发展,促进了北魏政权 的封建化,推动着鲜卑族经济 的转型,加强了民族大融合 设立三 长制 为配合均 田制的推 行,强化对 地方的控 制, 改宗主督护制为三长 制。邻长、里长、党长 合称三长,直属州郡, 负责清理户口和田亩, 征发徭役和兵役 保证了国家对人民有效地控 制,有利于中央集权的巩固 推行新 的租调 制 与均田制 相适应,保 证税收 一对夫妇每年向政府 缴纳粟二石,帛或布一 匹 使农民负担大为减轻,许多受 庇于豪强的农民也纷纷转向 政府,成为国家的编户齐民, 增加了政府的收入

人教版历史选修1第三单元北魏孝文帝改革期末复习题

第三单元北魏孝文帝改革期末复习题 学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________ 一、单选题 1.中国古代通过自上而下的政治手段推行民族交融的典型事件是 A.孝文帝改革 B.唐番和亲 C.澶渊定盟 D.设立榷场 2.范文澜、蔡美彪等著《中国通史》中称,北魏孝文帝深慕汉文化,所以要变鲜卑俗为华风, 他想用同化的方法,保持拓跋氏的统治地位,因之排除阻碍,决计迁都。北魏孝文帝迁都到 A.长安 B.洛阳 C.平城 D.北京 3.“历史解释”是历史学科要求的核心素养之一。《宋书》中记载:“至于元嘉末,三十有九载, 兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶(百姓)繁息,至余粮栖亩,户不夜扄(门上环钮),盖东西之极盛也……江南,地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。丝绵布帛之饶,覆衣天 下。”史书描述了() A.东晋南朝江南得到开发,南方经济发展的成就 B.南朝四个朝代都定都健康 C.战乱频繁,破坏了社会经济 D.宋朝爆发大规模农民起义 4.公元4世纪下半期,前秦苻坚励精图治,一度统一了黄河流域,但是淝水之战以后,前秦迅速败亡,北方再度陷入分裂混战局面。出现这一现象的最重要原因是() .苻坚军队主力全部被歼A. B.封建小农经济的分散性 C.各民族间的隔阂依然存在 D.江南发展迅速,经济重心南移 5.吕思勉的《两晋南北朝史》中写道:“南北朝为币制紊乱之世,其所由然,则以钱不足用,官 家乏铜,既不明于钱币之理,政事又不整饬,铸造多苟且之为,有时或借以图利,私铸因之而起,遂至不可收拾矣。”由此推知,南北朝时期 A.“大一统”的形势遭到削弱 B.朝廷失去对地方的有效控制 C.币制混乱加剧了社会动荡 D.货币体系呈现出灵活多样性 6.《宋书》记载:“江南…地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……绵布帛之饶,覆 衣天下。”材料反映的现象是 A.两汉时期江南经济迅速发展起来 B.东晋南朝时期经济重心出现南移趋势 C.三国统治者均重视农业发展 D.北魏孝文帝改革的作用

选修一 北魏孝文帝改革

北魏孝文帝改革 【知识梳理】 一、了解北魏孝文帝改革的背景: (一)、北魏的崛起和统一黄河流域(基础) ⑴建立:386年鲜卑拓拔部建魏国,定都平城,史称北魏。成为黄河流域实力最强的政权。 ⑵统一:①经过:439年统一北方,结束100多年16国分裂割据局面。 ②意义:A.初步结束西晋以来北方分裂割据局面。 B.创造了北方相对稳定的社会环境,促进了社会生产的发展。 C.促进了各民族之间的经济文化交流和民族融合。 (二)、北魏社会矛盾的激化 ⑴阶级矛盾和民族矛盾激化: ①原因:A.政治黑暗,租调徭役繁重;没有俸禄的官吏靠贪污搜刮维持奢侈生活; B.随时强迫百姓服役当兵,甚至对他们任意杀戮; ②表现:北魏建立后以汉族为主民众暴动达七八十次。 ⑵统治阶级内部危机四伏: ①原因:不同民族间的文化、习俗、生活方式的悬殊。 ②表现:拓拔贵族对汉族地主存有戒心;汉族地主官僚与鲜卑贵族矛盾时常发生。 ⑶社会矛盾的激化影响北魏政权的稳定,需要统治者作出抉择。 (三)、冯太后和孝文帝深受汉族先进文化的影响。 冯太后改革:实行均田制。为孝文帝改革创造条件。 二、孝文帝改革措施 ⑴背景:①北魏将各族人民迁到京师附近定居,实行计口授田,“劝科农桑”,这是均田制雏形。 ②由于战争和人口迁移,使北魏统治者掌握大量无主土地。(前提) ⑵时间:485年 ⑶目的:保证政府的财政收入,缓和社会矛盾。 ⑷性质:均田制是封建国家土地所有制。 ⑸内容:①农民:领露田(即无主荒地:死后归还,不得买卖)和桑田(即已耕种土地:可继承和买卖) 义务:农民要承担一定徭役杂税。 ②官吏和地主:官吏可分到公田,地主原有土地不变。使统治阶级利益得到保障。 ⑹作用:①抑制了土地兼并,有利于调动农民生产积极性,吸引更多流民定居 ②使农民成为政府直接控制的编户,保证财政收入和劳役需要,促进经济的恢复和 发展。

高中历史《北魏孝文帝改革》教案7 人民版选修1

专题三北魏孝文帝改革 【教学目标】 1、了解北魏孝文帝改革的背景 2、归纳北魏孝文帝改革的主要内容 3、探讨北魏孝文帝改革的历史作用 【教学重点】 1、了解孝文帝改革的背景和主要内容 2、比较分析孝文帝改革与商鞅变法的异同 3、分析孝文帝改革对鲜卑族以及整个中华民族的历史作用 【知识结构】 【教学过程】 一、孝文帝改革的社会背景(改革的必然性) 1、北魏统一北方,并开始向汉族先进文化学习 公元386年鲜卑族建立北魏并于公元439年统一北方,这为孝文帝改革和民族融合创造了一个较为安定的社会环境。 孝文帝深刻意识到本民族的落后和汉族制度、文化的先进,从而坚定了他改革的决心。 2、北魏阶级、民族矛盾尖锐 在北魏政权的统治下,政治黑暗,赋税徭役极为繁重,导致阶级矛盾比较尖锐;北魏统治者还实行民族压迫和民族歧视政策,从而导致民族矛盾也很尖锐。 3、北魏统治阶级内部矛盾尖锐 由于不同民族间的文化习俗和生活方式的差异,掌握政权的拓拔贵族和汉族地主间常常发生矛盾。 总之,在北魏统一北方后,社会矛盾的激化严重影响了北魏政权的稳定,出现了严重的社会危机。改革势在必行。 二、北魏孝文帝改革的主要措施(改革的内容) 1、推行均田制 目的:缓和社会矛盾,发展农业生产,增加国家收入。

内容:按一定的标准将国家控制的土地平均分给农民耕种。(桑田、露天) 作用:调动了农民生产的积极性,推动了北魏经济的恢复和发展。 2、整顿吏治 目的:巩固北魏统治 内容:给百官颁行俸禄;严厉惩罚贪赃枉法。 作用:北魏吏治得到改善,农民负担减轻。 3、迁都洛阳 目的:接受汉族先进文化,加强对黄河流域的控制。 作用:打击了保守势力,有利于胡汉民族文化的融合,为孝文帝进一步改革奠定了基础。 4、移风易俗 内容:易服装、说汉话、改汉姓、通婚姻、改籍贯、行汉制、崇儒学 作用:促进了鲜卑族和汉族的民族融合。 三、北魏孝文帝改革的作用 1、使北方经济得以复苏和繁荣 表现:农业:耕作技术提高、粮食产量提高。 手工业:手工艺品工艺精湛、北方青瓷出现。 商业:商品贸易活跃,对外贸易兴盛(四通市) 2、加速了政权封建化的进程 表现:统治者尊儒崇经,恢复汉族礼乐制度,采纳汉族封建统治制度。 3、促进了民族的交流与融合(最重要) 表现:鲜卑族逐渐和汉族相互融合,汉族的风俗习惯成为整个社会生活习惯的主体,这为后来隋唐时期国家重新实现统一奠定了基础。 四、北魏孝文帝改革的性质 孝文帝自上而下掀起的一次改变北魏社会面貌的封建化改革运动 【课堂反馈】 1、材料一、神瑞二年(415),又不熟,京畿之内,路有行馑…… ——(北齐)魏收.魏书:卷一百十食货志材料二、九年,下诏均给天下民田:诸男夫十五以上,受露田四十亩,妇人二十亩,奴婢依良。丁牛一头受田三十亩,限四牛。所授之田率倍之,三易之田再倍之,以供耕作及还受之盈缩。诸民年及课则受田,老免及身没则还田。……诸桑田皆为世业,身终不还,恆从见口。有盈者无受无还,不足者受种如法。盈者得卖其盈,不足者得买所不足。不得卖其分,亦不得买过所足。 ——(北齐)魏收.魏书:卷一百十食货志材料三、初,百姓咸以为不若循常,豪富并兼者尤弗愿也。事施行后,计省昔十有余倍。于是海内安之。 ——(北齐)魏收.魏书:卷一百十食货志材料四、孝文引见朝臣,诏断北语,一从正音,禧赞成其事。于是诏:“年三十已上,习性已久,容或不可卒革。三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧。若有故为,当降爵黜官。若仍旧俗,恐数世之后,伊洛之下,复成被发之人。朕尝与李冲论此,冲言:‘四方之语,竟知谁是;帝者言之,即为正矣,何必改旧从新。’冲之此言,应合死罪。”乃谓冲曰:“卿实负社稷。”冲免冠陈谢。又责留京之官曰:“昨望见妇女之服,仍为夹领小袖,何为而违前诏?”禧对曰:“陛下圣过尧、舜,光化中原。舛违之罪,实合处刑。”孝文曰:“若朕言非,卿等当奋臂廷论,如何入则顺旨,退有不从?昔舜语禹:‘汝无面从,退有后言。’卿等之谓