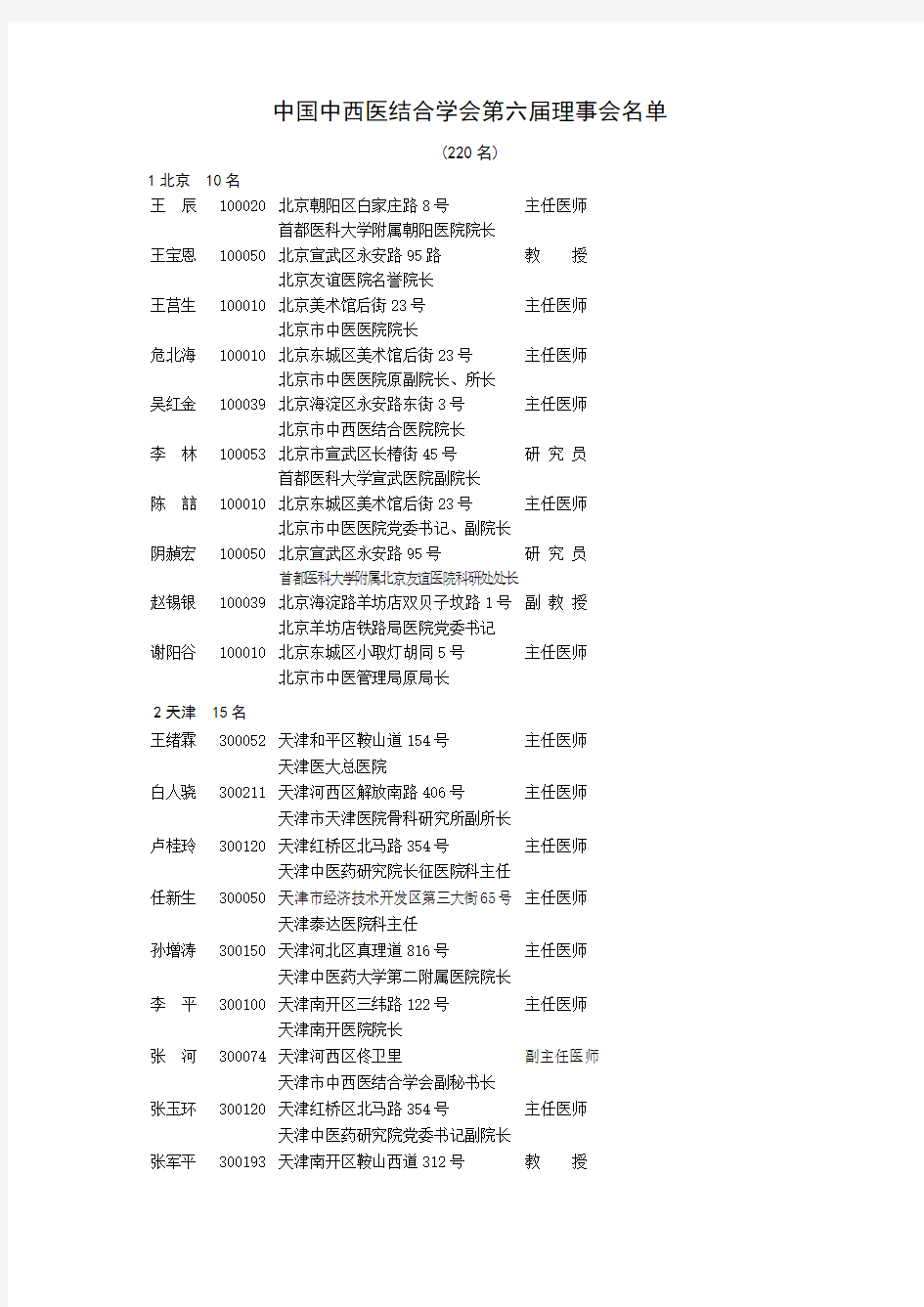

中国中西医结合学会第六届理事会名单

中国中西医结合学会第六届理事会名单

(220名)

1北京 10名

主任医师

王辰100020 北京朝阳区白家庄路8号

首都医科大学附属朝阳医院院长

教授

王宝恩100050 北京宣武区永安路95路

北京友谊医院名誉院长

王莒生100010 北京美术馆后街23号

主任医师

北京市中医医院院长

主任医师

危北海100010 北京东城区美术馆后街23号

北京市中医医院原副院长、所长

吴红金100039 北京海淀区永安路东街3号

主任医师

北京市中西医结合医院院长

研究员

李林100053 北京市宣武区长椿街45号

首都医科大学宣武医院副院长

陈誩100010 北京东城区美术馆后街23号

主任医师

北京市中医医院党委书记、副院长

阴赬宏100050 北京宣武区永安路95号

研究员

首都医科大学附属北京友谊医院科研处处长

副教授

赵锡银100039 北京海淀路羊坊店双贝子坟路1号

北京羊坊店铁路局医院党委书记

谢阳谷100010 北京东城区小取灯胡同5号

主任医师

北京市中医管理局原局长

2天津 15名

主任医师

王绪霖300052 天津和平区鞍山道154号

天津医大总医院

白人骁300211 天津河西区解放南路406号

主任医师

天津市天津医院骨科研究所副所长

主任医师

卢桂玲300120 天津红桥区北马路354号

天津中医药研究院长征医院科主任

主任医师

任新生300050 天津市经济技术开发区第三大街65号

天津泰达医院科主任

主任医师

孙增涛300150 天津河北区真理道816号

天津中医药大学第二附属医院院长

主任医师

李平300100 天津南开区三纬路122号

天津南开医院院长

副主任医师

张河300074 天津河西区佟卫里

天津市中西医结合学会副秘书长

主任医师

张玉环300120 天津红桥区北马路354号

天津中医药研究院党委书记副院长

张军平300193 天津南开区鞍山西道312号教授

天津中医药大学主任

院士张伯礼300193 天津南开区鞍山西道312号

天津中医药大学校长

主任医师周振理300100 天津南开区三纬路122号

天津市南开医院外科主任

教授高秀梅300193 天津南开区玉泉路88号

天津中医药大学副校长

秦鸣放300100 天津南开区三纬路122号

教授

天津市南开医院科主任

主任医师崔乃强300100 天津南开区三纬路122号

天津南开医院原副院长

韩景献300193 天津南开区鞍山西道314号

主任医师

天津中医药大学第一附属医院院长

3河北 6名

主任医师王立新061001 河北省沧州中西医结合医院院长、

党委书记

主任医师李佃贵050011 河北省石家庄市中山东路389号

河北医科大学党委副书记、副校长

主任医师吴炜海050021 河北省石家庄市仓丰路34号

河北省石家庄平安医院院长

主任医师杜惠兰050091 河北省石家庄市新石南路326号

河北医科大学中西医结合学院院长

陈志强050017 河北省石家庄市中山东路361号

主任医师

河北医科大学中西医结合研究所副

所长

教授温进坤050017 河北省石家庄中山东路361号

河北医科大学党委书记

4山西 4名

主任医师王裕颐030012 山西省太原市并州西街46号

山西省中医药研究院主任

主任医师方敬爱030001 山西省太原市解放南路85号

山西医科大学第一医院科主任

副主任医师宋明锁030012 山西省太原市并州西街46号

山西省中医药研究院科主任

主任医师陈再彬030012 山西省太原市菜园街131号

山西省第二人民医院科主任

5内蒙 3名

于连云010055 内蒙古自治区呼和浩特市新华大街63号

内蒙古卫生厅中蒙医处处长

主任医师周保国010020 呼和浩特市健康街11号

内蒙古中蒙医院(中蒙医研究所)

副院长、副所长

梁春梅010017 呼和浩特市昭乌达路20号主任医师

内蒙古医院科主任

6辽宁 4名

教授齐清会116011 辽宁省大连市中山路222号

大连医科大学附属第一医院

中西医结合研究院副院长

教授张君110032 辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街33号

辽宁中医药大学附属医院副院长

李铁男110003 辽宁省沈阳市和平区东纬路13号

主任医师

沈阳市第七人民医院院长

教授杨关林110032 辽宁省皇姑区崇山东路79号

辽宁中医药大学副校长、院长

7吉林 3名

刘燕132012 吉林省吉林市长春路9号

主任医师

吉林省吉林中西医结合医院院长

教授宋柏林130021 吉林省长春市工农大路1478号

长春中医药大学副校长

长春中医药大学附属医院院长

赵福玉130051 吉林省长春市人民大街1810号

主任医师

长春市中心医院院长、党委书记

8黑龙江 4名

主任医师张凤山150086 哈尔滨市南岗区保健路157号

哈尔滨医科大学附属二院

教授李令根150040 黑龙江哈尔滨动力区和平路26号

黑龙江中医药大学一附院科主任

主任医师李显筑150090 哈尔滨市香坊区赣水路220号

黑龙江省中西医结合研究所所长

程伟150040 黑龙江省哈尔滨市动力区和平路24号

教授

黑龙江中医药大学副校长

9上海 15名

教授王文健200040 上海市乌鲁木齐中路12号

复旦大学附属华山医院中西医结合

研究所所长

研究员刘平201203 上海市浦东新区蔡伦路1200号

上海中医药大学副校长

李大金200011 上海市肇周路413号

教授

复旦大学附属妇产科研究所所长

主任医师杜宁200052 上海市中山南二路555-5号

上海市沐阳医院副所长

吴根诚200032 上海市徐汇区医学院路138号291信箱

教授

复旦大学上海医学院针刺原理研究

所所长

尚云201300 上海市南汇区惠南镇东门大街43号

主任医师

上海南汇区光明中医医院院长

陈凯先201203 上海市浦东蔡伦路1200号

院士

上海中医药大学校长

主任医师房敏200437 上海市虹口区甘河路110号

上海中医药大学附属岳阳中西医结

合医院院长

教授周曾同200011 上海市制造局路639号

上海交大医学院附属九院科主任

胡义扬201203 上海市浦东张衡路528号

研究员

上海中医药大学附属曙光医院副所长

教授陆金根200032 上海市宛平南路725号

上海中医药大学附属龙华医院院长

教授施建蓉201203 上海市浦东蔡伦路1200号80号

上海中医药大学主任

主任医师舒志军200082 上海市保定路230号

上海市中西医结合医院院长

董竞成200040 上海市乌鲁木齐中路12号

教授

复旦大学附属华山医院科主任

蔡定芳200032 上海市枫林路180号

教授

复旦大学附属中山医院科主任

10江苏 6名

王小宁210028 江苏省南京市红山路十字街100号

主任医师

江苏省中医药研究院院长

副研究员吴坤平210008 江苏省南京市中央路42号

江苏省卫生厅副厅长

研究员黄亚博210029 江苏省南京市汉中路282号

江苏省中西医结合学会秘书长

主任医师黄继人214041 江苏省无锡市兴源路585号

江苏省无锡市中西医结合医院院长

兼党委书记

副主任医师曹菊萍213001 江苏省常州市兰陵路5号

常州市中西医结合医院院长、党委书记

熊佩华215006 江苏省苏州大学附属第一医院科主任主任医师11浙江 5名

主任医师叶真310006 浙江省杭州市庆春路216号

浙江省卫生厅副厅长

副主任医师何革310001 浙江省杭州环城东路208号

浙江省中西医结合医院院长、党委

副书记

吴章穆310012 浙江省杭州市古翠路234号

主任医师

浙江省立同德医院院长、书记

肖鲁伟310053 浙江省杭州市滨江区主任医师

浙江中医药大学校长

研究员杨国栋315000 浙江省宁波市西北街42号

宁波市微循环与莨菪类药物研究所

12安徽 2名

主任医师刘健230031 安徽省合肥市梅山路117号

安徽中医学院第一附属医院副院长

原存信230031 安徽省合肥梅山路117号

研究员

安徽中医学院中医药研究所

13福建 6名

教授王和鸣350003 福建省福州市五四路282号

福建中医学院原副院长

吕凯明365001 福建省三明市三元区复康路26号

主任医师

三明市中西医结合医院院长

主任医师吴和木350007 福建省福州市仓山区上藤路47号

福建省福州中西医结合医院院长

主任医师阮诗玮350003 福建省福州市鼓屏路61号

福建省卫生厅副厅长

杜建350108 福建省福州市大学城

教授

福建中医学院院长

主任医师杨叔禹361003 福建省厦门市镇海路55号

厦门市第一医院院长

14江西 3名

副教授李志刚330046 江西省南昌市省府大院

江西省卫生厅科教处处长

研究员吴跃进330077 江西省南昌市文教路529号

江西省中医药研究所

谢建祥330006 江西省南昌市爱国路92号

主任中医师

江西省人民医院副院长

15山东 5名

副主任医师王者令266002 山东省青岛市嘉祥路3号

山东青岛中西医结合医院院长

王新陆250014 山东省济南市经十路53号

教授

山东中医药大学校长

刘绍绪250014 山东省济南健康路11号

山东省中医管理局副局长

赵家军250021 山东省济南市经五路324号

主任医师

山东省立医院科主任

主任医师曹晓岚250011 山东省济南市文化西路42号

山东中医药大学附属医院

16河南 4名

邓启华450004 河南省郑州市金水区城北路7号

主任医师

河南省中医药研究院副院长

主任医师朱明军450000 河南省郑州市人民路19号

河南中医学院一附院副院长

主任医师李建生450008 河南省郑州市人民路19号

河南中医学院副院长

教授夏祖昌450003 河南省郑州市纬五路45号

河南省卫生厅副厅长

17湖北 6名

主任医师张介眉430022 湖北省武汉市中山大道215号

武汉市中西医结合医院院长

主任医师李天望430061 湖北省武汉市武昌区花园山4号

湖北中医学院附属医院主任

李国成430030 湖北省武汉同济医院教授

主任医师陆付耳430030 湖北省武汉市汉口解放大道1095号

华中科技大学同济医学院中西医

结合研究所副所长

主任医师胡思专430061 湖北省武汉市湖北中医学院附属

医院

黄光英430030 湖北省武汉市解放大道1095号

教授

华中科技大学同济医学院中西医

结合研究所所长

18湖南 5名

教授尤昭玲410007 湖南省长沙市韶山中路113号

湖南中医药大学校长

卢岳华410081 湖南省长沙市麓山南路

教授

湖南师范大学党委副书记

副主任药师刘祖贞410008 湖南省长沙市湘雅路60号

湖南省中西医结合学会秘书长

何清湖410007 湖南省长沙韶山中路113号

教授

湖南中医药大学中西医结合学院院长

主任医师黄顺玲410008 湖南省长沙湘雅路60号

湖南省卫生厅副厅长

19广东 14名

刘义海510182 广东省广州东风西路195号26楼

副主任医师

401室广州医学院原副院长

主任医师吕志平510515 广州市广州大道北1838号

南方医科大学中医药学院院长

吴伟康510089 广东省广州市中山二路74号教授

中山大学中西医结合研究所所长

教授张仲海518035 广东省深圳市第二人民医院中西医

结合科主任

研究员余细勇510080 广东省广州东川路96号影像楼

广东省人民医院医学研究中心主任

教授张荣华510632 广东省广州黄埔大道西601号

暨南大学教务处处长

阳晓510080 广东省广州中山二路58号

教授

中山大学附属第一医院副所长

副主任医师金世明500095 广东省广州市淘金北路77号404室

广东省中西医结合学会秘书长

陈志强510120 广州市大德路111号

主任医师

广东省中医院副院长

主任医师罗荣城510515 广东省广州市广州大道北1838号

南方医科大学南方医院副院长

教授林培政510405 广东省广州市机场路12号

广州中医药大学副校长

聂广518020 广东省深圳市布心街2019号

主任医师

深圳市东湖医院科主任

教授徐志伟510006 广东省广州市番禺区广州大学城

广州中医药大学校长

彭炜510060 广州市先烈南路17号

广东省卫生厅副厅长

20广西 3名

教授方显明530027 广西自治区南宁市明秀东路179号

广西中医学院处长

梁健530011 广西自治区南宁市华东路10号

主任医师

广西中西医结合医院院长

黄李平530027 广西自治区南宁市双拥路22号

主任医师

广西医科大学第一附属医院科主任

21海南 2名

林志成570203 海南省海口市和平北路47号

主任医师

海南省中医院原副院长

副主任医师韩平570102 海南省海口市龙华路33号

海南医学院附属医院科副主任

22四川 5名

李成林610041 四川省成都市人民南路四段51号

副主任医师

四川省中西医结合学会秘书长

主任医师陈学忠610031 四川省成都市四道街20号

四川省中医药研究院科主任

陈德宇646000 四川省泸州医学院附属医院科主任教授

祝彼得610072 四川省成都市十二桥路39号

教授

成都中医药大学原校长

教授夏庆610041 四川省成都市外南国学巷37号

四川大学华西医院科主任

23重庆 5名

副主任医师吴志刚400020 重庆市江北区建新东路54号

重庆市江北区卫生局局长

李荣亨400016 重庆市渝中区袁家岗友谊路1号

教授

重庆医科大学附一院

主任医师高丹400011 重庆市渝中区道门口40号

重庆市中西医结合医院院长

廖惠萍400020 重庆市江北区建新东路9号

副主任医师

重庆市卫生局副处长

主任医师戴溱慧400011 重庆市渝中区道门口40号

重庆市中西医结合医院原院长

24贵州 2名

孔德明550002 贵州省贵阳市市东路50号

教授

贵阳中医学院党委书记

主任医师石承先550002 贵州省贵阳市中山东路

贵州省人民医院副院长

25云南 2名

葛元靖650021 云南省昆明市光华街120号

主任医师

云南省中西医结合学会秘书长

教授郭永章650031 云南省昆明海源北路389号

昆明医学院海源学院院长

26陕西 5名

研究员刘绍国710068 陕西省西安市含光北路74号

西安医学院副院长

刘勤社710068 陕西省西安市碑林区友谊西路256号

主任医师

陕西省人民医院院长

主任医师邱根全710061 西安交通大学医学院第一附属医院

所长、主任

聂丹丽710004 陕西省西安市西五路兴乐里2号

主任医师

西安交通大学第二医院

研究员魏少阳710003 陕西省西安市西华门2号

陕西省中医药研究院副院长

27甘肃 3名

刘国安730050 甘肃省兰州市安西路518号

主任医师

甘肃省中医院所长

教授赵健雄730000 甘肃省兰州市东岗西路199号

兰州大学医学院原院长

戴恩来730020 甘肃省兰州市嘉峪关西路732号

主任医师

甘肃中医学院附属医院院长

28宁夏 2名

王凤莲750004 宁夏医学院附属医院副主任副主任医师黄涌750401 宁夏宁安医院院长主任医师29青海 2名

主任医师巴卓玛810000 青海西宁市七一路338号

青海省中医院副院长

顾群310000 青海西宁市七一路338号

主任医师

青海省中医院副院长

30新疆 3名

主任医师李全智830000 新疆乌鲁木齐市黄河路53号

新疆医科大学附属中医医院副院长

主任医师李崇瑞830000 新疆乌鲁木齐市友好南路60号

乌鲁木齐市中医院院长

张泳南830011 新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城

主任医师

99号

新疆心脑血管病医院院长

31解放军 12名

王宗仁710032 陕西省西安市第四军医大学西京医

主任医师

院科主任

主任医师宁亚功650032 云南省昆明市大观路212号

成都军区昆明总医院科主任

肖小河100039 北京市西三环中路100号

研究员

解放军第302医院所长

教授吴宗贵200003 上海市凤阳路415号

第二军医大学长征医院科主任

主任医师周先志100853 北京市西四环中路100号

解放军302医院院长

陈治水150080 哈尔滨市南岗区学府路45号

主任医师

解放军第211医院科主任

教授杨明会100853 北京市海淀区复兴路28号

解放军总医院全军中医研究所所长

陈香美100853 北京市海淀区复兴路28号

院士

解放军总医院所长、科主任

主任医师欧阳学农350025 福建福州市西二环北路156号

南京军区福州总医院科主任

凌昌全200433 上海第二军医大学中医系主任教授黄世林116021 辽宁省大连市西岗区胜利路80号

主任医师

解放军第210医院中医血液科主任

教授傅传刚200433 上海杨浦区长海路174号

上海长海医院科主任

32国家中医药管理局 7名

主任医师于生龙100026 北京市朝阳区白家庄东里13号楼

国家中医药管理局原副局长、顾问

副研究员许志仁100026 北京朝阳区白家庄东里13号

国家中医药管理局医政司司长

研究员吴刚100026 北京市朝阳区白家庄东里13号楼

国家中医药管理局副局长、党组成员

研究员张奇100026 北京朝阳区白家庄东里13号楼

国家中医药管理局国际合作司司长

李昱100026 北京朝阳区白家庄东里13号楼

国家中医药管理局医政司处长

陈士奎100102 北京朝阳区望京南湖西园129楼705号

主任医师

国家中医药管理局医政司原司长

主任医师姜在旸100026 国家北京朝阳区白家庄东里13号

国家中医药管理局人教司司长

33中国中医科学院 17名

副主任医师马晓昌100091 北京海淀西苑操场1号

中国中医科学院西苑医院

王阶100053 北京市宣武区北线阁5号

主任医师

中国中医科学院广安门医院院长

主任医师仝小林100053 北京市宣武区北线阁5号

中国中医科学院广安门医院副院长

朱兵100700 中国中医科学院针灸研究所所长研究员

研究员吕爱平100700 中国中医科学院中医临床基础医学

研究所常务副所长

研究员庄曾渊100040 北京石景山区鲁谷路9号

中国中医科学院眼科医院

研究员陈小野100700 中国中医科学院中医基础理论研究所

室主任

张京春100091 北京海淀区西苑操场1号

副主任医师

中国中医科学院西苑医院

编审陈维养100091 北京海淀区西苑操场1号

中国中西医结合杂志顾问

唐旭东100091 北京海淀区西苑操场1号

主任医师

中国中医科学院西苑医院院长

主任医师曹洪欣100700 北京东直门内南小街16号

中国中医科学院院长

研究员崔蒙100700 北京东直门内南小街16号

中国中医科学院中医药信息研究所

所长

教授常暖100700 北京东直门内南小街16号

中国中医科学院学术管理处副处长

黄璐琦100700 北京东直门内南小街16号

研究员

中国中医科学院中药研究所所长

董福慧100700 中国中医科学院骨伤研究所主任主任医师雷燕100700 中国中医科学院科研处处长研究员

副主任医师穆大伟100700 北京东直门内南小街16号

中国中西医结合学会秘书长

34北京中医药大学 6名

牛建昭100029 北京市朝阳区北三环东路11号

主任医师

北京中医药大学原副校长

王硕仁100700 北京中医药大学东直门医院室主任研究员

主任医师林谦100029 北京朝阳区北三环东路11号

北京中医药大学东方医院副院长

研究员高思华100029 北京市朝阳区北三环东路11号

北京中医药大学校长

教授黄启福100009 北京朝阳区北三环东11号

北京中医药大学

廖家桢100700 北京中医药大学东直门医院

主任医师

原副院长

35中国医学科学院 4名

副主任医师尤士杰100037 北京西城区北礼士路167号

阜外心血管医院副主任

田国庆100730 北京东城区王府井帅府园1号

副教授

北京协和医院科副主任

教授梁晓春100730 北京市东城区王府井帅府园1号

北京协和医院科主任

教授韩忠朝300020 天津市南京路288号

中国医学科学院血液学研究所

36北京医院 1名

主任医师李怡100730 北京市东单大华路1号

北京医院科主任

37北京大学 4名

王传社100083 北京海淀区学院路38号

教授

北京大学基础医学院中西医结合系

室主任

研究员王学美100034 北京市西城区西什库大街8号

北京大学第一医院室主任

李萍萍100036 北京海淀区阜成路52号

主任医师

北京肿瘤医院党委书记

果德安100083 北京海淀区学院路38号

教授

北京大学医学部天然药物学系主任

38中日友好医院 4名

史载祥100029 北京市和平里樱花东路

主任医师

卫生部中日友好医院主任

主任医师许树强100029 北京市和平里樱花东路

卫生部中日友好医院院长

主任医师李佩文100029 北京市朝阳樱花东路

卫生部中日友好医院

主任医师姚树坤100029 北京市和平里樱花东路

卫生部中日友好医院副院长

39医药企业家 6名

主任医师吴以岭050035 河北省石家庄市天山大街238号

河北以岭医药研究院院长

主任医师赵步长710075 陕西省西安市高新路50号

咸阳步长制药有限公司董事长

研究员段震文100080 北京市海淀南路30号10层

北京大学维信生物科技有限公司董

事长、总经理

教授徐荣祥100020 北京市朝阳区东大桥路8号尚都国

际中心A-31

北京荣祥再生医学研究所所长

萧伟222001 江苏省连云港市新浦区海昌南路58号

主任中药师

康缘药业股份有限公司董事长

陶德胜519020 广东省珠海市桂花北路丽珠医药集

团股份有限公司副总裁

40香港 4名

余秋良香港九龙旺角山东街47-51号

教授

香港中西医结合学会副会长

何兆炜香港上环普仁街12号

香港东华三院执行总监

高永文香港九龙弥敦道238号21楼2106室

医生

康衡骨科康复中心

黄谭智媛香港九龙亚皆老街147B医院管理

医生

局大楼5楼香港医院管理局总监、

香港中西医结合学会会长

41世界中医药学会联合会 1名

陈立新102209 北京市昌平北七家镇王府街1号

主任医师

世界中医药学会联合会北京王府中

西医结合医院院长

中医药在中西医结合治疗肾病综合征中的应用近况

中医药在中西医结合治疗肾病综合征中 的应用近况 (作者:___________单位: ___________邮编: ___________) 作者:黄玉茵,梁立峰,赵君雅,陈延强 【关键词】肾病综合征;中西医结合疗法;中医疗法;综述 肾病综合征(NS)在临床上表现为大量蛋白尿(24 h尿蛋白>3.5 g)、高度水肿、低蛋白血症(血浆总蛋白<60 g/L、白蛋白<30 g/L)、高脂血症(血清胆固醇>250 mg/dL)。西医治疗主要以糖皮质激素为主,部分患者需要联合免疫抑制剂(如环磷酰胺、霉酚酸脂、环孢霉素等),尽管有一定的疗效,但存在着易复发、易产生激素依赖和不良反应大等问题。近年来,随着中西医结合治疗NS研究的不断深入,充分发挥中西医各自的长处,明显提高了疗效,因而得到了广泛的应用。笔者现就近年来中西医结合治疗NS中体现中医药的应用方面进行总结。 1 中药辅助激素治疗 自激素在NS治疗中应用以来,其疗效得到了临床的认可,但相关的不良反应也非常明显,如诱发和加重感染、导致溃疡、代谢和内分泌紊乱、骨质疏松和骨坏死、神经精神异常、下丘脑-垂体-肾上腺

皮质轴的抑制等。另外,在激素减量中出现的病情“反跳”,以及激素停用后如何防止病情不再反复等,也是临床非常棘手的问题。研究表明,中药对于继发性感染、水钠潴留、负氮平衡导致肾功能损害、诱发微血栓形成等激素不良反应有防治性干预作用,可改善酸中毒症状和扶正泄浊保护肾功能[1]。临床观察表明,中药配合治疗NS具有预防并治疗激素导致的五心烦热、口干口苦、精神亢奋、痤疮等症的作用;还能预防并治疗其消化道症状、肝功能不良等激素不良反应,提高机体免疫力,减少其复发及反跳现象[2-3]。李氏等[4]在采用激素标准方案治疗原发性NS的同时,运用中药以滋阴清热法为主随证加减治疗,结果面色潮红、五心烦热、激动易怒、心动过速、痤疮、反应性精神病、血栓等强的松不良反应明显少于不用中药者。 叶氏[5]认为,在激素治疗NS首始阶段,因为激素为阳刚之品,服用剂量大、时间长,势必导致阳亢,阳亢则耗阴,故临床常出现阴虚火旺之证,表现为五心烦热、口干咽燥、激动失眠、盗汗、两颧潮红、痤疮、舌红少津、脉弦细,此时宜用滋阴降火之法。激素减量治疗阶段,在激素撤减至一定量时,可出现不同程度的皮质激素撤减综合征,这时患者常由阴虚向气虚转化,而呈气阴两虚之证,证见腰酸腿软、神疲体倦、食欲不振、少气懒言、口干咽燥、舌淡、苔白、脉沉弱,此时应在滋阴补肾的同时,适时加用补气温肾之品,并应随激素逐渐减量而逐渐增加补气温肾药,有助于减少机体对激素的依赖,防止症状反跳,此法能拮抗外源性激素反馈抑制的作用,防止出现激素撤减综合征。激素维持量治疗阶段,由于激素已减至维持量,此阶段由激素所致阴虚火

核心期刊中国中西医结合杂志

核心期刊《中国中西医结合杂志》 刊名:中国中西医结合杂志 Chinese Journal of Integrated Traditional and Western Medicine 主办单位:中国中西医结合学会;中国中医科学院 出版周期:月刊 ISSN:1003-5370 CN:11-2787/R 出版地:北京市 语种:中文 开本:大16开 邮发代号:2-52 创刊时间:1981 复合影响因子:1.5560 综合影响因子:0.9240 该刊被以下数据库收录: 期刊编辑Q, 2798419225 CA 化学文摘(美)(2014) JST 日本科学技术振兴机构数据库(日)(2013) CSCD 中国科学引文数据库来源期刊(2015-2016年度)(含扩展版) 北京大学《中文核心期刊要目总览》来源期刊:1992年(第一版), 1996年(第二版), 2000年版, 2004年版, 2008年版, 2011年版, 2014年版 期刊荣誉:中科双效期刊 《中国中西医结合杂志》期刊简介 《中国中西医结合杂志》是由国家新闻出版总署正式批准,由中国中西医结合学会和中国中医科学院联合主办、面向国内外公开发行的专业学术期刊,具有正规的双刊号,其国内统一刊号:CN11-2787/R,国际刊号:ISSN1003-5370。本刊自1981年创刊以来,主要宣传我国中医药政策和中西医结合方针,报道我国以及其他国家和地区中西医结合在临床、科研、预防、教学等方面的经验和成果,探讨中西医结合的思路和方法,介绍国内外有关本专业的进展,促进中外学术交流,开展学术争鸣,为继承和发扬我国传统医药学,提高中西医结合学术水平,促进我国医学科学现代化,为人类健康服务。

国家级七大协会列表

1.中华医学会CHINESE MEDICAL ASSOCIATION 专科分会Special subject branch:1内科学分会2外科学分会3妇产科学分会4儿科学分会5耳鼻咽喉-头颈外科学分会6肿瘤学分会7心血管病学分会8麻醉学分会9骨科学分会10呼吸病学分会11消化病学分会12血液学分会13内分泌学分会14感染病学分会15老年医学分会16风湿病学会17糖尿病学分会18肝病学分会19变态反应学分会20骨质疏松和骨矿盐疾病分会21妇科肿瘤学分会22.中华医学会疼痛分会 地方医学会Provincial branch:1.安徽省学会 2.宁夏学会 3.南京学会 4.北京学会 5.上海学会 6.山东省学会7.武汉学会8.陕西学会9.香港学会10.云南学会11.大连学会12.台湾学会13.福建学会14.河南学会15浙江省学会 2.中国医师协会CHINESE MEDICAL DOCTOR ASSOCIATION 地方医师协会Provincial branch:1.深圳市医师协会2.江西省医师协会3.北京医师协会4.无锡市医师协会5.乌鲁木齐医师协会6.浙江省医师协会7.长春市医师协会8.云南省医师协会9.新疆维吾尔自治区医师协会10.西安市医师协会11.武汉市医师协会12.天津市医师协会13.四川省医师协会14.沈阳市医师协会15.陕西省医师协会16.山西省医师协会17.山东省医师协会18.厦门市医师协会19.青海省医师协会20.青岛市医师协会21.宁波市医师协会22.内蒙古自治区医师协会23.南京医师协会24.辽宁省医师协会25.江苏省医师协会 26.济南市医师协会27.吉林省医师协会28.湖南省医师协会29.湖北省医师协会30.黑龙江省医师协会31.河南省医师协会32.河北省医师协会33.杭州市医师协会34.海南省医师协会35.哈尔滨市医师协会36.广州市医师协会37.广西医师协会38.广东省医师协会39.甘肃省医师协会40.大连市医师协会 专科医师分会Special subject branch:1.心血管外科医师分会2.呼吸医师分会3.儿科医师分会4.麻醉学医师分会5.消化医师分会6.心血管内科医师分会 https://www.360docs.net/doc/9c2438297.html,/xiehuijieshao/zhuankeyishifenhui/2011-04-13/9476.html7.妇产科医师分会8.血液科医师分会9.内分泌代谢科医师分会 10.耳鼻咽喉科医师分会11.骨科医师分会 12.感染科医师分会13.重症医学医师分会14.风湿免疫科医师分会15.肿瘤医师分会16.老年医学科医师分会 专业委员会Specialty Committee:1.疼痛医师专业委员会2.循证医学专业委员会3.高血压专业委员会 3中华预防医学会Chinese Preventive Medicine Association 分支机构Special subject branch:1妇女保健分会2慢性病预防与控制分会3卫生事业管理分会4循证预防医学专业委员会5医院感染控制分会6卒中预防控制专业委员会地方学会Provincial branch:1.北京预防医学会 2. 天津市预防医学会3.河北省预防医

浅谈中西医文化差异

浅谈中西医文化差异 中西医比较是医学研究领域的边缘学科。从历史的角度进行两者的比较,应属于医学史的范畴。医学史是联系社会,政治,经济,哲学,科学和其他文化的关系来研究医学发展的过程和规律的科学。 中医理论起源于中国古代文化,从而使中医具有极其鲜明的人文医学特征。独特的地理环境早就了中国附带文化和欧洲文化有着明显的差异。古代中国。一面为大海所围,另一面被高山军峻岭,隔壁荒漠所隔,这一复杂的地理环境使得中国与其他文明古国相互隔绝,使中国传统文化歌学术思想既有一脉相承,独立完整,日臻成熟,内容积累极为丰富的一面,又具有相对封闭,创新能力较弱的一面。广义而言,从先秦时期的柱子败家乃至后世余绪,大多出自殷商时代的巫史文化,大都尊崇自然力,强调天人合一,顺其自然,不可违逆,各家学说又多崇尚权威,易于调和,推崇祖先慎重追远,重人伦礼乐而请自然事理,重思辨顿悟而拙于逻辑论证。此外,中国传统文化主张知行合一,注重实践,求实精神和实用主义倾向明显。中国传统文化的这些特点在中医学发展过程中有着充分的体现,中国古代哲学思想更成为了中医理论的灵魂。 希腊学术是西方医学之母,在希腊爱琴海地区,航海条件优越,公元前就与古埃及巴比伦等文明地区有着频繁的沟通,加之战争接连不断,民族的大批迁徙,杂居,使各民族文化处于经常性的交汇,融合和替代之中。这在客观上导致了西方医学的开放性特征,创新意识很强,更容易接受和吸收不同学科的成就,这些特征促进西方医学近百年来迅速发展的重要原因。自13世纪的罗杰尔·培根确立了实验精神和基本程序后,实验方法逐渐被广泛采用。哲学都给西医技术的发展打上了深刻的烙印。在近代西方医学中,原子论思想进一步演化成生物还原论,把宏观的机体活动还原为低级的物理化过程,并以后者阐释前者。另外,注重形态结构的特点导致西方医学始终把研究动物和人体的形态结构作为主要任务。从古希腊的希罗费罗,到罗马的盖伦直至文艺复兴时期的维萨廖氏等体现了上述思想发展的一贯性。广泛运用实验又是近代西医学取得一系列长足进步的关键。 我们都知道,中医的最基本的理论,就是阴阳理论,中医的最主要的功能就是调解身体的阴阳平衡。这种理论来源于《易经》,也可以说《易经》的阴阳平衡理论是中医学的基础。那好我们现在就来看看中国文化的源头《易经》是如何来认识世界的。《易经》认为:天为阳地为阴,天为动地为静,天为时间,地为空间,天地交合而生万物(注意:一定要交合)。所以从《易经》的观点来看,世界上的每个事物都是阴阳的结合体,人也是一样,所以在中医看来人体的阴阳一旦失衡就会生病,而中医的任务就是让这种失衡重新回归到平衡状态。 我们再来看看西方的文化思维方式,学过英语的人都知道,英国人要寄一封信给某人,其信的地址书写方式一定是这样的,即:某某号某某街某某城市。和中国人的书写方式恰恰相反。西方现代科学的产生也和这种思维方式分不开。即从某一单一的现象出发,向微观和宏观两个方向拓展。比如:现代科学发现物质是由分子组成之后,然后又研究分子是由什么组成的,质子是由什么组成的,电子是由什么组成的?分子怎么组成了各种物质,这些物质有什么特性,可以用于哪些方面等等,这种由微观到宏观的思维方式,很难真正的认识这个世界,这也是近代科学产生之后带来很多弊端的根本原因(哪些弊端后文有提及)。回过头来看看现代的医学,现代医学起源于15、16世纪的文艺复兴运动,是建立在现代解剖学的基础之上,所以这就决定了现代医学和其他的现代科学一样,带有了不可逾越的局限性,就是它同样犯了一叶障目不见泰山的毛病,忽视了生命作为一个独立个体的整体特征,忽视了生命同样是一个非常精妙的系统。一个失去生命的尸体可以告诉你人体的结构特征,但是

中国高等教育现状与改革发展趋势教育

中国高等教育现状与改革发展趋势 文献标识码:A 一、高等教育取得的巨大发展 1999年6月党中央国务院召开第三次全国教育工作会议以后,中国的高等教育事业进入了一个深化改革和快速发展的时期。短短六年多的时间,高等教育取得巨大的发展,主要有以下四个方面:(一)规模急剧扩大。首先,我们的研究生教育有了巨大的发展。在1998年的时候,我们全国的在校研究生只有19.8万人,但是,到了去年年底,总数已经达到了81.99万人。其中,16.5万多博士生,65万多硕士生。今年,大概又招收了31万左右,减去今年已经毕业的20万,现在,我们在校的研究生,应该是90万出头。再加上20万的在读硕士、博士在职研究生,这样,我国现有研究生的总数大概是110万人左右。但是我国的研究生教育还不是世界规模最大的,研究生教育规模最大的是美国,他们大约有210万左右的研究生。 第二块,针对普通高等学校里的本专科教育而言,到去年年底,全国的普通高等学校由1998年的1020所增长到了1731所。前些日子新发布的统计数字是1778所。在这些普通高等学校就读的学生数量增长得非常快,由1998年的340.7万人增长到去年年底的1333.5万人,今年计划招生475万人,但实际上要大大地突破,可能达到了550万人左右。这样,减去今年毕业338万的本专科生,目前我国普通高等学校里的本专科生大概有1500万人左右。去年年底的统计数字中,有773.8万是本科生,595.7万是专科生,在校本科生多于专科生,但是在专科

招生方面,也就是高职高专的学生招生数已经超过了本科生。去年,我们招收447万学生,其中210万是本科生,237万是专科生。但是,由于本科学制长于专科,所以目前还是本科生多于专科生。 第三大块是成人高等教育。我国独立设置的成人高等学校有505所,目前在整个成人高等教育学校里就读的本专科生大概是419万人。实际上,在这505所高校里就读的学生并不多,他们大多数是在普通高等学校的成人教育学院或者继续教育学院、函授教育学院就读,其人数大概是300万人左右。 第四大块是2000年以后出现的独立学院。独立学院的产生缘于国家大规模扩招以后教育经费的不足。在扩招后,国家对教育的拨款虽然有所增加,但是增加的幅度没有跟上扩招的幅度,甚至在有些地方扩招了多少,生均经费就相应地减少了多少。为了弥补扩招以后经费不足的问题,首先从浙江、江苏等省开始,一些本科院校创办了民营机制的独立学院。所谓的机制在当时就一条:高收费!大概每位学生13000元到18000元之间,这样,除独立学院能够独立运转以外,相当一些部分补充了母校的运转。通过这个办法,解决了部分办学经费的不足。现在教育部也承认了这个现实,并且加以规范。要求独立学院不仅有一块牌子,而且应该有自己独立的校舍、独立的教学设施、相对独立的师资力量和教学管理队伍、独立的法人、独立承担民事责任等。总的一点就是独立颁发文凭,不许再用母校的文凭。 从某种意义上说,尤其对民办院校来说,干了一二十年,最后才熬成一个本科院校,但是,独立学院从它一成立就是本科院校,具有了竞

《中国中西医结合消化杂志》投稿须知

《中国中西医结合消化杂志》投稿须知 信息来源:《中国中西医结合消化杂志》编辑部作者:发布时间:2016-04-18 《中国中西医结合消化杂志》是由华中科技大学同济医学院、中国中西医结合学会消化系统疾病专业委员会、中华全国中医内科学会脾胃病专业委员会主办的国内外公开发行的全国性医学专业学术性刊物。本刊主要发掘祖国医学有关脾胃学说的精华,介绍有关脾胃研究的科研思路与方法,报道中西医结合消化研究的新成果、新技术、新进展。辟有专家笔谈、临床论著、实验研究、学术争鸣、名医经验、经验交流、病例讨论、短篇报道、学术探讨、讲座、综述、古方和验方、新药推广等栏目。来稿请投:zgzxyjhxhqk@https://www.360docs.net/doc/9c2438297.html,本刊为中国科技论文统计源期刊(中国科技论文核心期刊),已被俄罗斯《文摘杂志》、美国《化学文摘》、波兰《哥白尼索引》等国际检索系统收录。 1.来稿务求数据可靠,论点鲜明,层次清楚,文字精练。必须使用全国自然科学名词审定委员会公布的医学名词。 2.文稿用方格纸正楷书写,有条件者请打印。统计学符号一般为斜体,如样本含量n,样本均数x^-,标准差s,概率P,样本相关系数r,x^2检验,t检验等。文中外文字母,单词或短语必须工整书写。 3.根据《中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范》要求,凡文献标识码定为A、 B、C三类的期刊文章均应附中文摘要,论著稿还必须附英文摘要(与中文一致)。摘要的排列顺序均是:文题(20字以内),署名[全部列出,中文附第一作者性别、出生年、籍贯、民族(汉族可不注)、职称、学位、从事专业],单位全称及邮编(2个单位以上全部列出),并附单位推荐信。摘要一般不超过400字,精练说明该文目的、方法、结果(包括主要数据)与结论,尤以创新与发现为重点。 4.关键词以3~5个为宜,尽可能选用《MeSH词表》上的主题词,中译名按《汉语主题词表》及《医学主题词注释字顺表》或最新版本《英汉医学词汇》标示。主要的自由词或未被词表收录的新学科、新技术中的重要术语,可作为关键词标出。 5.前言必须概述本题的理论依据、研究思路、实验基础、国内外现状及该研究目的。 6.主要的动植物、药品、试剂、仪器必须说明来源、规格、批号和生产厂家。药名以最新版本《中华人民共和国药典》为准,不用代号,不用商品名。中药请用常用名称,草药要注明拉丁学名。 7.名词,术语可使用缩略语或简称,但必须首先写出中文全称而且使用(临床常用的名词除外)。 8.方法可引用文献。对有实质性改进的方法要写明改进处,如为自己创新的方法必须详细介绍。

河北省职称各系列(专业)奖励参考目录最新

河北省职称各系列(专业)奖励参考目录 关于河北省职称评审业务奖励、 荣誉称号情况认定的说明 为进一步规范、公平、公正的做好我省职称申报评审工作,按照中央和我省人力资源和社会保障工作会议、全省职称工作会议精神,今后在我省各系列职称申报评审中,应明确、规范各系列(专业)业务奖励和荣誉称号的内涵和范围,全省各系列(专业)主管部门职改办和各市职改办一般应按本文要求进行认定掌握。本文未尽事宜和特殊情况由省职改办最终解释。 业务奖励一般是指国家或地方政府机关、行业或社会团体举办的各种专业评奖活动,是对专业技术人员在科学研究成果和业务工作方面突出业绩和创新性的肯定,根据评奖单位、颁奖单位的不同,业务奖励主要分为政府奖和社会力量奖。业务奖励的效力和级别认定以奖励文件或获奖证书为依据。 荣誉称号一般是指国家或地方政府机关、社会团体所授予的具有光荣名誉性质的名称,是对获得者工作经历和能力的肯定、认可或鼓励。 荣誉称号的授予单位一般应是各级政府或政府所属的社会 团体,非政府的社会组织和团体(如各种协会、学会、联合

会、行业组织、竞赛组委会、基金会等)单独授予的荣誉称号,在职称评审中一般不予认定。荣誉称号的效力和级别认定以奖励文件或获奖证书为依据。 教学类 (含高等学校教师专业、高等学校思政专业、中专教师专业、实验师专业、技校教师专业) 一、业务奖励 (1)政府奖。是指由各级政府或政府机关颁发的奖项,以颁奖文件或获奖证书有国徽图章为识别标志,包括国家级、省部级、厅局级奖。 1.国家级。由中央(国务院)颁发的奖项。包括国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖、国家最高科学技术奖、中华人民共和国国际科学技术合作奖等;由国家哲学社科规划办颁发的国家社会科学基金项目优秀成果奖、由教育部颁发的国家优秀教学成果奖。 2.省部级。部级奖指以中央(国务院)各部委名义颁发的成果获奖。省级奖指以省、自治区、直辖市政府名义颁发的奖项。如省自然科学奖、省科技进步奖、省技术发明奖、省社会科学优秀成果奖、省社会科学基金项目优秀成果奖、省教学成果奖、省山区创业奖等。

中国高等教育改革及其未来郑永年中国高等教育在量上有很大的成就

中国高等教育改革及其未来 郑永年 中国高等教育在量上有很大的成就,这些大家都很清楚,所以本次讲座主要谈一些批评。 对高等教育的批评主要是从上世纪90年代高教改革以后开始的,尤其是1998年扩招以后。现在的状况是,高等教育不仅满足不了社会的需要,培养不出世界一流的大师,更严重的是,高等教育已经开始拖累中国社会经济的发展,浪费着中国一代又一代的人才。高等教育的成败必将影响到中国未来社会经济甚至政治发展的方方面面,甚至影响到中国文明的进程。 现在整个社会有一个共识,就是高教要改革,没有改革就没有希望,但是关于高等教育究竟怎样改革却没有共识。这么多年,高教改革措施不少,但却有“越改越坏”的趋势,很多人对高教改革已经失去了信心,觉得“既然越改越坏,那不如不改”。 实质上,中国高等教育改革存在的问题,不能单从高等教育本身来看。因为高等教育只是中国整个社会政治经济体系的一部分,高教不是一个独立的系统,而是其他制度的一个衍生。因此,如果不能从总体制度出发,就会既找不到高等教育问题的症结,更难以发现解决问题的方法。因此,对高等教育改革的评价及其改革的建议,需要区分三类不同性质的问题。 第一类是发展性的问题,表现为教育本身的种种不足,如师资力量不足、教育和科研经费不足等;第二类是体制性问题,表现为资源的配置、激励机制、对高等教育的管理方式等;第三类是政策观念问题,表现为混淆高教改革和一般的社会经济改革,以经济改革的方式推进高教改革,将市场化作为高教改革的方向和手段。政策观念问题经常导致改革观念的错误导向,政策的错误导向进一步使高教改革误入歧途,改革越多,问题越重。 这三类问题都会影响到中国高等教育的表现,但是它们需要不同的诊治方法。基于中国政府对高等教育的重视以及中国社会对高质量高等教育的强烈需求,从长远来看,第一类问题不会成为中国高等教育发展的主要障碍,这类问题不具有本质性,可以通过进一步的发展得以解决。相比较而言,后两类问题更加严重,是体制性和方向性的问题。增加投入可以逐步解决第一类问题,但是不能解决后两类问题,所以后两类问题应该成为我们评价中国高等教育改革的切入点。 一、高等教育体制问题及改革方向 一般从三个方面来评价中国的高等教育体系,包括体制、人才(产品)和知识创新。体制的治理过程、人才培养过程和知识创新过程构成了高等教育三个有机的方面。 中国高等教育管理体制包括两个方面的内容:一是高教和其所依赖的官僚体系之间的关系,即高校和外部的管理体系之间的关系;二是高教内部的管理体制。上世纪九十年代以来,中国过去建立的苏联式的高等教育体系经历了很多改革,但是高等教育管理体制并没有重大的突破。

《浙江中西医结合杂志》投稿须知

《浙江中西医结合杂志》投稿须知 信息来源:《浙江中西医结合杂志》编辑部作者:发布时间:2016-04-02 《浙江中西医结合杂志》是由浙江省卫生厅主管,浙江省中西医结合学会和浙江省中西医结合医院主办的的中西医结合综合性学术期刊;创刊于1991年,月刊;《浙江中西医结合杂志》曾用名为《中西医结合临床杂志》;规格为国际通用的大16开本;国内统一刊号CN 33-1177/R,国际标准刊号 ISSN 1005-4561,邮发代号32-112,单价6元,全年定价72元;读者对象为热心于中西医结合的医疗、教学、科研人员,医学院校学生及基层医务人员。 《浙江中西医结合杂志》宗旨是坚持贯彻党的中医政策及中西医结合方针,以中西医结合并重,实用为主,面向临床、基层。征稿范围为中医药、西医药、中西医结合等领域有创新性的研究论文;中医药、西医药、中西医结合临床经验总结、研究的新技术与新方法;学术争鸣与讨论;中医药、西医药、中西医结合领域热点问题的综述等。主要栏目为医学论著,临床报道,实验研究,学术讲座,信息介绍,经验交流,基层园地,专题讨论,综述,评述及有关学术争鸣等栏目普及与提高相结合,临床为主,注重实用。投稿邮箱: zjzxyjhqk@https://www.360docs.net/doc/9c2438297.html, . 作者撰稿时和搞稿前务请注意如下几点: 1 题目应简明、确切、有特异性,便于编制题录、索引和检索。一般不超过20字。 2 署名一般不宜超过6人。英文摘要中最多署3位作者姓名(作者姓名的中文拼音,姓在前,名在后,姓和名的第1个字母大写,双名者应连写出,蹭不加连字号,复姓也应连写)。 3 摘要论著、临床报道及实验研究应有200字左右(包括目的、方法、结果、结论)的摘要,位于姓名与正文之间。有摘要的文章,不宜再有“小结”。 题目、摘要、关键词应有与中文内容相同的英语译文(一律需打印),署名用汉语拼音,作者单位应译成英语。 4 关键词一般3~8个,关键词之间应空一格,写在提要的下方。 5 正文层次序号不宜过多,一般为3级,最多不超过5级。各层次一般应用阿拉伯数字连续编号,如“1”、“2.1”、“3.1”等。 6 计量单位应严格执行国务院行1984年2月27日发布的《关于在我国统一衽法定计量单位的命令》,具体内容参见《关于推行法定计量单位的

《中国中西医结合急救杂志》投稿须知

《中国中西医结合急救杂志》投稿须知 信息来源:《中国中西医结合急救杂志》作者:发布时间:2016-03-26 《中国中西医结合急救杂志》为中国中西医结合学会主办的中西医结合急救专业性学术期刊,为中文核心期刊、中国科技论文统计源(科技核心)期刊。《中国中西医结合急救杂志》为双月刊,单月28日出刊,国内外公开发行。《中国中西医结合急救杂志》把关注学科发展、服务学科发展作为办刊宗旨,以服务广大医药卫生科技人员、推动具有我国特点的中西医结合急救医学基础与临床学科的发展为宗旨,以全面反映我国中西医结合急救医学基础理论及临床科研成果、普及有关中西医结合急救医学临床的基本知识和技能、推广现代中西医结合急救医学先进技术、快速传递国内外急救医学前沿信息、加强国内及国际间学术交流为己任。《中国中西医结合急救杂志》坚持理论与实践相结合、提高与普及相结合的办刊方针,倡导百花齐放、百家争鸣。《中国中西医结合急救杂志》实行同行专家审稿制度。 《中国中西医结合急救杂志》设有述评、专家论坛、标准与规范、论著、研究报告、经验交流、病例报告、方法介绍、治则·方剂·针灸、循证医学、综述、讲座、理论探讨、临床病例(病理)讨论、科研新闻速递、消息、会议纪要、读者·作者·编者等栏目。 1 投稿要求和注意事项 1.1 来稿应具有创新性、科学性、导向性和实用性,重点说明一个或几个问题,有理论创新或实际意义。要求资料真实、可靠,论点明确,数据无误,结构严谨,文字精练,层次清楚,引用资料应给出文献依据。 1.2 当稿件内容是以人为研究对象的试验时,作者应该说明其遵循的程序是否符合负责人体试验委员会(单位性的、地区性的或国家性的)所制定的伦理学标准并得到该委员会的批准,是否取得受试对象的知情同意。 1.3 论著、综述等一般不超过5 000字(包括图表和参考文献),研究报告、经验交流、病例报告等一般不超过2 000字(包括图表和参考文献)。 1.4 来稿须附单位推荐信。推荐信应明确对稿件的审评意见以及无一稿两投、不涉及保密及署名无争议等项。 1.5 来稿请投E-mail:zxyjhjjzz@https://www.360docs.net/doc/9c2438297.html,,收到稿件后《中国中西医结合急救杂志》将以邮件或邮寄的形式通知您。为了加快稿件的处理速度,投稿时务必提供电子信箱和电话号码(最好为手机号码),收稿后的一切处理结果首先以邮件形式通知。 1.6 来稿首页请标明以下内容:题名,每位作者的姓名、最高学历及工作单位,负责与编辑部联系的通信作者姓名及其详细的通信地址、电话号码和电子信箱,第一作者简介(包括:出生年、性别、民族、籍贯、职称等)。 1.7 论文所涉及的课题若取得国家或部、省级以上基金资助或属攻关项目(请附基金证

中西医结合治肾病有优势

中医治疗肾病的根本是根据患者的临床表现,得出一个“证”,据证用药。所谓辨证论治,“证”相同,其基本治法相同,体现其“共性”。同时由于每位患者体质因素、精神状态以及年龄、性别、饮食习惯等的不同,处方用药都有变化,有一定的灵活性,体现具体患者用药的“差异性”。许多肾脏疾病采用中医辨证论治能取得较好的临床疗效。 中医的优势 抵消西药的毒副作用对某些肾病而言,西医治疗有快速见效作用,但相应出现的药物毒副作用也不容忽视,严重时甚至危及生命。因而,中医尤其是中西医结合治疗肾病的优势近年来凸显出来,中医注重调养,注重人体整个内环境的平衡调理,可一定程度上缓解和抵消西药带来的毒副作用。 中西医结合,事半功倍比如,肾病治疗在西医上多采用激素或者联合免疫抑制剂类药物,根据中医阴阳学说,在应用糖皮质激素时应防止阳盛耗阴,由肾阳虚转变为肾阴虚,此时要佐以滋阴补肾的药物(如六味地黄丸、左归饮之类)保护肾脏。根据激素在体内的负反馈作用,长期应用会使肾上腺皮质功能减弱,所以当激素减少到维持量时,又需要在滋阴药基础上加上助阳的药,以兴奋肾上腺皮质功能,促使其分泌皮质激素,达到逐渐撤掉外源性激素的目的。临床实践证明,中西医结合治疗可提高疗效并降低复发率,达到标本兼治的目的。 中医可延缓肾衰进程 慢性肾衰竭是多种肾脏病发展到最后的共同结局,病情重,预后差,尽管晚期尿毒症患者可以进行透析或肾移植,但由于费用高昂,多数难以得到及时、有效和长期的治疗。因此,及早中西医结合综合治疗,能有效地延缓慢性肾脏疾病的进展,延长肾功能衰退的进程,部分病例能稳定数年甚至十数年。慢性肾衰竭晚期的尿毒症表现本虚标实,扶正祛邪为治疗的主要关键。扶正当温补为主,附子、肉桂、仙灵脾、干姜、黄芪、白术等为常用药,可增强机体抗病能力,改善肾功能。祛邪以生大黄为主,此药有活血解毒、推陈致新作用,可降低血肌酐、尿素氮,无明显不良反应。以大黄为主通腑泄浊治疗慢性肾衰已较普遍,并且取得了一定的疗效,目前大黄已成为治疗尿毒症的一味专药。 总之,中西医结合在肾脏病的治疗中有其明显的特色和优势,随着现代科技、分子生物学等积极引入中医药的研究,相信在不久的将来,中医联合现代西药在治疗肾病方面,尤其是难治性肾病和防治尿毒症等方面将起到更大的作用。

中西医差别

中西医的区别在于整体和局部、宏观和微观。中医把人看成一个完整的系统,是一个始终处于相对平衡状态的有机生命体。这个生命体本身有自我防御、自我修复功能。因此,中医的主要工作,就是激发生命体的潜在能量,发挥人体自身力量来治疗疾病。而西医则把每一个病症看成具体而微的,仔细研究每一个病症的特点,并针对病因进行直接治疗。 【中西医的差别】 中医是临床医学,是中医先贤们经过几千年的临床实践,运用朴素的唯物辩证法,创建了…理?…法?…方?…药?闭合的环形理论,随着科学发展而不断完善。无论社会怎样进步它的理论体系都不会改变,可变的是不断进步和完善。 西医是实验室医学,是从实验室走向临床,它理论的形成是开放的,是不断走向微观的,它随着科学的发展不断走向细化和分支。 中医所使用的药品完全来自自然,每一味药都是一个复方,很多药品都有双向调节作用,而且它的作用不一定是主要成份,是以人为试验个体的,然而有毒药品能治病以成为中医的共识,近几年利用剧毒药品砒霜溶液静脉滴注治疗白血病收到明显的效果,并受到西方国家的青睐和引进。 西医所使用的品药是实验室的产物,它是以化合物的形式存在的,是以鼠为试验个体的,有很多药品有很多毒付反应。 中医作为传统文化的东西,本身就存在一些不太科学的东西,需要继承和发扬,更需要实事求是评价中医,正确认识中医。中医的科学性就在于中医本质中最精粹的东西。现代医学是建立在实验医学的基础上发展起来的,这是时代发展的必然,因为那个时代已经开始了科学技术的进步,这是由人类科技进步带来的必然的医学进步。中医是在她哪个时代的技术基础之上发展起来的医学模式,中医与西医只是认识疾病的两种不同思维方式而已。中医是临床医学,难道西医就不是根于临床的?西医用所谓的毒药,难道中医所用的中药就没有毒,砒霜中医也用,这难道是中医的区别?中医发展的那个时代不可能有技术获得纯单体化合药物,如果能的话,她也必然会利用纯单体化合物。中医与西医的本质区别是她认识的疾病观点与西医不同,是中医的“整体观”和“辨证论治”、“配伍用药”观点造成了两者不同的处方用药不同,这是最根本的区别西医所用的化学药,只要你专心去用,你大可用中医的理论去运用它,如何配伍运用到临床中,现代医学的对人体的生理病理认识,也可用中医整体观去整合,自可对人体更有具体的整体、全面去认识。 中医和西医其实都是针对人体的医学,如果扣除语言表述方面的不一致(中医通常从功能方面对人体进行划分,而西医一般通过解剖结果对人体划分),两者在生理学方面完全相同,比如中医里经络实际上是神经系统、血液循环系统和淋巴系统等功能的综合表述,藏器是静脉血转化为动脉血所涉及的器官的功能的表述,腑器是与外部环境直接接触的部位的功能的表述等等,但两者在病理学上完全不同,西医假定所有疾病都是由于病灶引起的,消除了病灶就可以消除疾病;中医则假定所有的疾病都是由于人体内环境不正常引起的,消除了这种内环境的不正常就可以消除疾病。所以中医和西医在理论上不可能结合到一块儿。 中医是国粹,是一门总结、归纳、辨证的科学,如易经一般,一定要继承发扬;西医是现代实验科学,讲究事实与实验结果。 殊归同途,都可以治疗疾病,但互有不足,相互结合,有意想不到的收获. 良药苦口(从医学角度看东西方文化思想差异与处事为人观)

从高校管理体制改革看中国高等教育的制度变迁

从高校管理体制改革看中国高等教育的制度变迁 [摘要]文章从制度变迁的主体、内容、动力、方式等因素入手,提出了中国高校管理体制改革的“三阶段论”。通过对三个阶段的考察分析,总结出我国的高等教育制度变迁是宪政框架内的“供给主导型”渐进式改革,具有强制性变迁向诱致性变迁转变、依照成本高低进行连续边际调整的特色。多年的高校管理体制改革强调国家行政指导的必要性,保证了改革的可控制性和稳健性,同时,政治力量、市场力量、公共力量的三方博弈导致了高等教育制度变迁的失衡,这个失衡表现为变迁呈现出一个渐进、滞后、冲突及不均衡发展的过程。只有分析不同路径的成本收益,才能寻找到制度变迁净成本最低的改革方案。文章总结的我国高等教育制度变迁的历史轨迹与发展方向,对于今后的高等教育制度改革有较好的指导作用。 [关键词]制度变迁高等教育体制改革边际调整 改革开放以来,中国处于计划经济向市场经济转轨的转型期,这一时期的高等教育也处于变革中。教育改革的本质是教育体制改革,而高校管理体制的改革更是高等教育改革的重中之重。它包括教育行政管理体制、办学体制和学校组织内部管理体制的改革,反映了高等学校与社会、政府三者之间的关系,并与社会经济、政治、科技、文化等有着密切关系。转型期的高等教育改革既要服从市场规律,又要服从官方意志和公共利益。政府控制、市场动力、公共需要这三方的博弈导致了中国高等教育转型期的失衡,这个失衡表现为高等教育的制度变迁呈现一个探索、渐进、滞后、冲突以及不均衡发展的过程。总结梳理高等教育在转型期制度变迁的历史轨迹与发展前景,对于今后正确把握高等教育改革的总体方向十分必要。 一、制度变迁次序选择:宪政框架内的阶段式演进 同中国其他产业经济的发展历程一样,高等教育制度的变迁也受到了转型期两种体制的摩擦和政治、经济环境变动的影响。由于教育具有较强的外在性,其追求的价值目标具有多元性,除经济目标外还有其他外溢目标,如社会效益、政治效益、文化效益等,因而教育体制改革不同于一般的经济改革,它必须在中国的宪政框架内进行。正如1993年中共中央、国务院印发的《中国教育改革和发展纲要》中明确指出的:必须把教育摆在优先发展的战略地位,必须坚持党对教育工作的领导,坚持教育的社会主义方向,培养德智体全面发展的建设者和接班人。二十多年来,我国高校管理体制的改革,具有较强的“路径依赖”性,都是

2009年中医类期刊排名

G013 安徽中医学院学报 529 0.260 32.8 40 G620 北京中医药 650 0.281 33.5 38 G017 北京中医药大学学报1698 0.487 50.3 10 G019 成都中医药大学学报 374 0.292 35.9 31 G030 广州中医药大学学报 713 0.523 46.8 16 G032 贵阳中医学院学报 262 0.096 23.9 55 G934 国际中医中药杂志 523 0.077 27.2 48 G384 河北中医 827 0.174 21.1 60 G301 河北中医药学报 194 0.338 21.6 59 G685 河南中医学院学报 919 0.886 41.7 21 G334 湖北中医学院学报 236 0.164 26.2 51 G041 湖南中医药大学学报 519 0.338 33.7 36 G719 吉林中医药1017 0.652 33.7 36 G397 江苏中医药1033 0.257 32.7 41 G850 辽宁中医药大学学报 634 0.173 27.0 49 G646 辽宁中医杂志1811 0.267 41.4 22 G059 南京中医药大学学报自然科学报 765 0.486 46.4 17 G063 山东中医药大学学报 690 0.321 36.8 30 G574 山东中医杂志 806 0.186 28.4 45 G596 上海针灸杂志1127 0.329 30.4 43 G946 上海中医药大学学报 452 0.467 46.4 17 G389 上海中医药杂志1391 0.474 45.0 19 G906 世界科学技术-中医药现代化 611 0.549 51.0 9 G484 世界中西医结合杂志 133 0.120 25.3 54

2016年中国科技核心期刊目录(医药类)

2016年中国科技核心期刊目录(医药类) 根据中国科学技术信息研究所2016年10月12日发布目录选摘 (按拼音字母顺序排序) 中医药(中西医结合)类 G013 安徽中医药大学学报 G620 北京中医药 G017 北京中医药大学学报 G992 长春中医药大学学报 G019 成都中医药大学学报 G030 广州中医药大学学报 G934 国际中医中药杂志 G301 河北中医药学报 G334 湖北中医药大学学报 G041 湖南中医药大学学报 G656 环球中医药 G719 吉林中医药 G397 江苏中医药 G850 辽宁中医药大学学报 G646 辽宁中医杂志 G059 南京中医药大学学报 G063 山东中医药大学学报 G574 山东中医杂志 G725 陕西中医 G946 上海中医药大学学报 G389 上海中医药杂志 G906 世界科学技术-中医药现代化 G484 世界中西医结合杂志 G483 世界中医药 G745 四川中医 G626 天津中医药 G914 天津中医药大学学报 G699 西部中医药 G951 现代中西医结合杂志 G486 现代中药研究与实践 G896 现代中医临床 G092 浙江中医药大学学报 G093 针刺研究 G488 针灸临床杂志 G007 中草药

G520 中成药 G604 中国实验方剂学杂志 G377 中国现代中药 G600 中国针灸 G347 中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志 G843 中国中西医结合急救杂志 G757 中国中西医结合皮肤性病学杂志 G846 中国中西医结合肾病杂志 G758 中国中西医结合外科杂志 G528 中国中西医结合消化杂志 G182 中国中西医结合杂志 G132 中国中药杂志 G240 中国中医骨伤科杂志 G632 中国中医基础医学杂志 G524 中国中医急症 G749 中国中医眼科杂志 G832 中国中医药信息杂志 G859 中华中医药学刊 G910 中华中医药杂志 G842 中西医结合肝病杂志 G597 中西医结合心脑血管病杂志 G183 中药材 G564 中药新药与临床药理 G685 中医学报 G681 中医药导报 G943 中医药信息 G812 中医药学报 G010 中医杂志 I207 CHINESE HERBAL MEDICINES 中草药(英文版) G442 JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE 结合医学学报(英文版)

中国高等教育管理体制

中国高等教育管理体制改革和发展的方向 教育科学与管理学院08教育学邹文强084010055 三十年前,恢复高考、中国高等教育体制重新启动成为改革开放的先声;三十年后,继续改革、完善中国的高等教育体制,既是突出而紧迫的时代任务,也是推进改革开放大业的需要。而当前的状况是,高等教育不仅不能满足社会的需要,培养不出世界级别的大师,更严重的是,高等教育已经开始脱离甚至是拖累中国社会经济的发展,浪费着中国无数的人才。高等教育是关系到国家、民族长远发展的根本性问题,管理体制则是决定高等教育发展的关键。高等教育管理体制改革的成败必将影响到中国未来社会经济、政治和文化发展的方方面面,甚至会影响到中国文明的进程。 中国高等教育管理体制包括两个方面的内容:高等教育和其所依赖的官僚体系之间的关系,即高校和外部的管理体系之间的关系和高教内部的管理体制。上世纪九十年代以来,中国过去建立的苏联式的高等教育体系经历了很多改革,但是高等教育管理体制并没有重大的突破。高等教育管理体制与外部管理体制的关系主要有两个层面:和政治的关系和经济的关系。 一、高等教育管理体制中存在的问题 1.政治化与行政化 在中国,很突出的问题是,政府对高校的政治控制和管理导致高校的行政化、高校领导的官僚化、高校人才培养和知识创新的政治化。中国的大学校长、党委书记首先是政治人物和官僚,而不是教育家,主要表现是高校的高级管理人员与官僚体系接轨。 这就表明高校首先是个政治官僚单位,而非教育科研单位,这也决定高校领导最重要的议程就是履行行政职务所赋予的政治任务。 第二个负面的结果是作为行政官僚和政治人物,高校领导的任务就是“不出事情”——“维稳”。从这个角度看,高校领导的任务和其他政府官员的任务没有什么两样。这样的结果就是,人才培养和知识创新根本不可能提上高校领导的工作议程。 第三个负面的效果是人为制造的纠纷不断。政治的主要任务是控制,教育部门要控制高校,书记、校长要控制院系,院系要控制学生。除正式的控制机制之外,还要利用人际间的斗争,党政间纠纷就是其中之一。在这种环境下,对教师和学生来说,“搞关系”要比努力做学问、用功读书更重要。

浅谈中西医结合治疗肾病

浅谈中西医结合治疗肾病 目的探讨针对肾病患者,采用中西医结合方法完成治疗后的临床效果表现。方法选取我院2010年12月~2013年12月肾病患者120例,通过随机数表法将所有肾病患者分为A1组(中西医结合治疗组60例)与A2组(西医治疗组60例);对于A2组患者,首先要求患者需要充足休息,之后选择优质低蛋白(正常量)进行治疗,要求患者饮食需要含有较高热量、对患者予以抗感染治疗以及对患者实施利尿以及降压治疗等。对于A1组患者,除了采用上述方法给予治疗之外,联合采用中医肾汤对患者进行治疗。对比两组肾病患者分别完成治疗后,获得的效果表现。结果在治疗的总有效率方面,A1组肾病患者高于A2组患者非常明显,差异显著(P<0.05)。结论针对肾病患者,采用中西医结合的方法进行治疗,在提高肾病患者临床治疗有效率方面表现了重要的意义。 标签:肾病;西医治疗;中西医结合治疗 肾病属于较为常见的一种泌尿系统疾病,临床主要表现为出现了蛋白尿(大量)的症状,出现了低蛋白血症的症状以及高脂血症的症状与水肿的症状。针对肾病患者的治疗,部分学者认为采用西医方法给予治疗能够获得良好治疗效果,还有部分学者认为采用中西医结合治疗的方法能够获得显著的治疗效果[1]。为了对比两种方法的临床治疗效果,分别采用上述两种方法给予治疗,最终发现采用中西医结合方法给予治疗,在提高临床治疗总有效率方面表现了重要作用,现将具体的临床研究报告如下。 1资料与方法 1.1 一般资料选取我院2010年12月~2013年12月120例肾病患者,其中男56例,女64例。患者年龄19岁~76岁,患者平均年龄为(35.6±1.5)岁;患者病程1个月~35个月,平均病程为(1 2.5±1.5)个月。在所有患者中,30例患者肾功能出现了程度有所不同的改变。通过随机数表法将所有肾病患者分为A1组与A2组。对比两组患者的一般资料,表现出均衡性(P>0.05)。 1.2 方法针对所有患者在准备给予治疗前,对患者进行诊断最终发现全部符合肾病标准。对于A2组的60例患者,在准备治疗前,要求患者需要充足休息,对患者选择优质低蛋白(正常量)进行治疗,要求患者饮食需要含有较高热量、对患者予以抗感染治疗以及对患者实施利尿以及降压治疗等;针对A1组患者,除了采用那上述方法给予治疗外,联合中医肾汤对患者进行治疗。用药处方为党参、生地、山药、杜丹皮、二花、蒲公英以及连翘等。观察患者的临床症状表现看,根据用药剂量合理进行调配,1剂/d,用水煎药2次,之后取汁,选择温服(2次)的方式[2]。 1.3 观察指标在准备对患者给予治疗前以及完成治疗后,观察患者胆固醇指标、24h尿蛋白量指标、血肌酐指标以及甘油三酯等指标发生的变化。