基于ZigBee的无线温度传感器网络的设计

2009年第28卷第4期 传感器与微系统(Transducer and M icr osyste m Technol ogies)

设计与制造

基于Zi gBee的无线温度传感器网络的设计3

刘外喜1,胡 晓1,唐 冬1,郑 晖1,吉国平2

(1.广州大学机械与电气工程学院,广东广州510006;

2.中国人民解放军91708部队,广东广州510320)

摘 要:介绍了一种由无线传感器节点、网关、控制端构成的无线多点温度传感器网络的设计,阐述了系

统的功能、组成以及各部件的主要设计方法。实验表明:本系统具有低功耗、低成本、精度可编程、可远端

控制等特点。

关键词:ZigBee;无线温度传感器;可编程

中图分类号:TP216 文献标识码:A 文章编号:1000-9787(2009)04-0069-03

D esi gn of w i reless te m pera ture sen sor network

ba sed on Z i g Bee technology3

L I U W ai2xi1,HU Xiao1,T ANG Dong1,Z HE NG Hui1,J I Cuo2p ing2

(1.College of I nfor ma ti on and Electro m echan i ca l Eng i n eer i n g,Guangzhou Un i versity,Guangzhou510006,Ch i n a;

2.P LA,91708Un it,Guangzhou510320,Ch i n a)

Abstract:A wireless te mperature sens or net w ork,which consists wireless sens or node,gate way and contr ol node,

is expounded.The functi on,constituent and main design method of every part of this system is shown.Test results

show that this syste m has l ots of advantages,including l ow2power,l ow2cost,p recisi on p r ogra mmable and remote

contr ol.

Key words:Zig Bee;wireless te mperature sens or;p r ogra mmable

0 引 言

在大多数应用中,温度监测是一个长期的过程,同时,温度传感器网络具有大规模布放、数据量小的特点,所以,温度传感器网络需要一个无线、低功耗、低成本、低数据率的解决方案。

I EEE802.15.4是为低功耗、低速率传感器和控制网络设计的无线网络协议栈,Zig Bee是基于I EEE802.15.4协议的技术。同时,在组网性能上,ZigBee技术可以构造星形网络或者点对点对等网络,可以实现大区域网络覆盖和可扩展网络。

基于以上分析,提出了利用Zig Bee技术实现无线传感器网络的方案,并设计了具体的系统。

1 系统方案

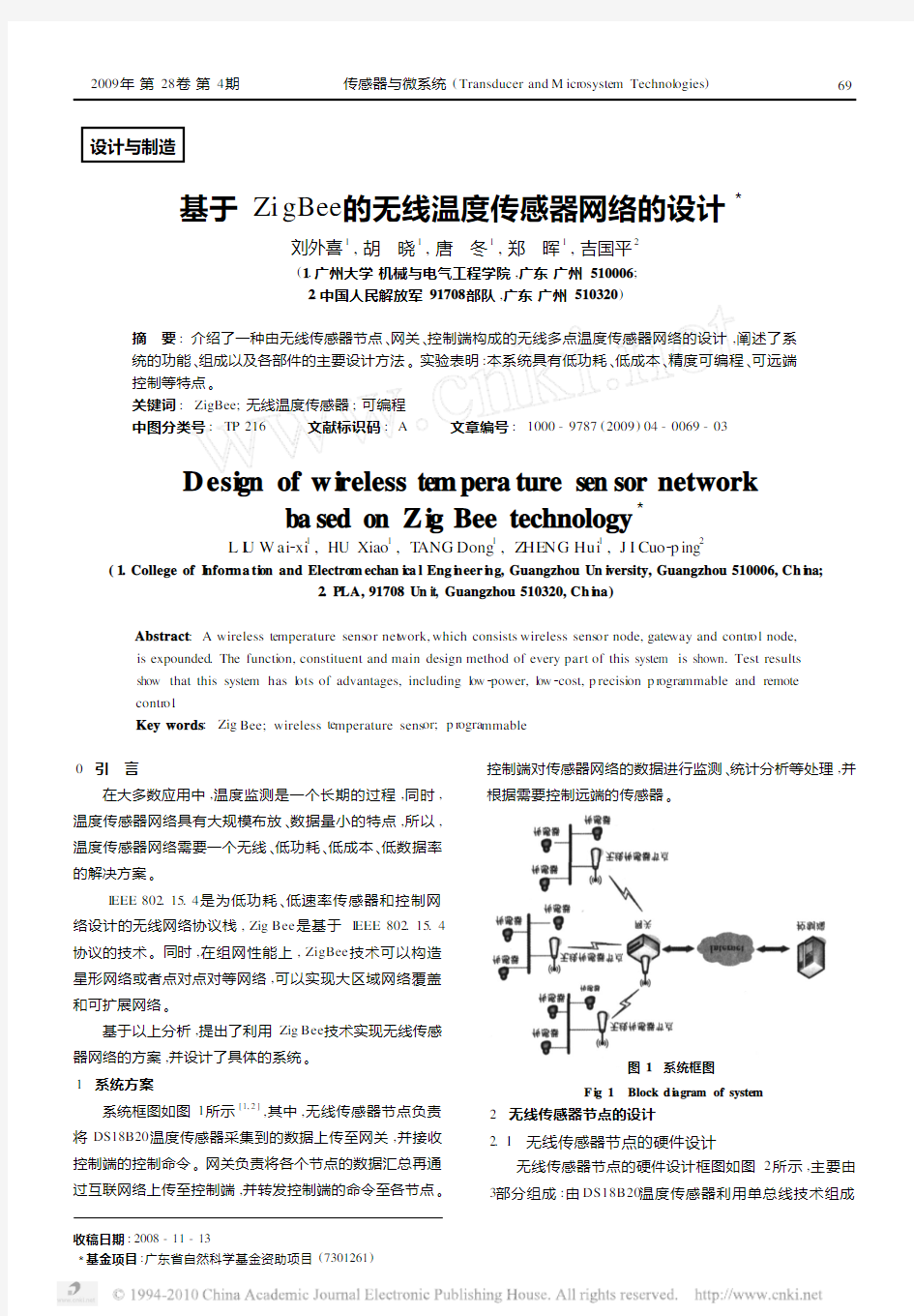

系统框图如图1所示[1,2],其中,无线传感器节点负责将DS18B20温度传感器采集到的数据上传至网关,并接收控制端的控制命令。网关负责将各个节点的数据汇总再通过互联网络上传至控制端,并转发控制端的命令至各节点。控制端对传感器网络的数据进行监测、统计分析等处理,并根据需要控制远端的传感器。

图1 系统框图

F i g1 Block d i a gram of syste m

2 无线传感器节点的设计

2.1 无线传感器节点的硬件设计

无线传感器节点的硬件设计框图如图2所示,主要由3部分组成:由DS18B20温度传感器利用单总线技术组成

收稿日期:2008-11-13

3基金项目:广东省自然科学基金资助项目(7301261)

96

传感器与微系统 第28卷传感器网络;CC2420是由Chi pcon 公司基于I EEE 802.15.4协议而开发出来的ZigBee 芯片。工作在2.4GHz I S M 频段支持16个250kbp s 信道。CC2420模块负责基于I EEE

802.15.4协议的与网关的无线通信;SPCE061A 作为MC U

负责控制传感器网络和CC2420无线通信模块。

DS18B20采用了单总线技术(12W I RE BUS ),为了区分

不同的器件,厂家为每个器件嵌入一个64位的二进制

ROM 代码,标示器件的I D 号

。单片机只需一根端口线就

能与诸多DS18B20通信,利用该技术的特点可以构建覆盖大范围的远距离多点温度检测系统[3]。

图2 传感器节点硬件设计示意图

F i g 2 Sche ma ti c d i a gram of hardware desi gn of sen sor node

2.2 软件设计

2.2.1 传感器的软件设计

传感器的工作流程如图3所示,当单片机需要针对所有DS18B20可通过“跳过ROM ”命令,可使跟随其后的命令针对所有传感器,之后,再通过“匹配ROM ”逐一地读回每个DS18B20的温度数据。在流程图中的“是否改变精度”是根据控制端发出的命令来判断。

图3 传感器的工作流程图

F i g 3 Flow chart of sen sor

2.2.2 无线通信模块的软件设计

无线传感器节点和网关中的无线通信模块负责数据的收发。根据本系统的特点,依照I EEE 802.15.4协议的规定,本系统的数据帧格式简化为表1所示[4]。

发送数据按以下步骤进行:

1)将数据按上表的格式存入TX F I F O,数据发送时

CC2420会自动在数据的开始处加上前导码(0x00)和帧起

始分隔符(0x A7),并用计算的值替换数据尾部的CRC;

2)检查CCA 信号,如信道忙,要经过一段“随机”长的

时间的等待后才重试;

3)执行ST XON 命令寄存器;

4)在任何新数据写入TX F I F O 之前确认SF D 信号先

变高后变低,并且,已经等待了至少60个时钟周期。

表1 数据帧格式

Tab 1 For m of da t a fram e

前导码帧起始分隔符

(SF D )帧长度目的地址源地址数据净荷帧校验(CRC )4字节

1字节

1字节

1字节

1字节

4字节

2字节

3 网关的设计

3.1 网关的硬件设计

在该系统中,网关是作为TCP /I P 网络到无线网络之间的协议转换接口。在网关中,SPCE061A 单片机作为MC U 控制CC2420无线通信模块和DM9000以太网控制器模块,

硬件设计如图4所示。

图4 网关的硬件设计示意图

F i g 4 Schema ti c d i a gram of hardware desi gn of ga teway

3.2 网关的软件设计

网关的无线通信部分与无线传感器节点中的设计类似;而以太网通信部分的协议采用由Lw I P 移植而来的称为

un I P 的一个精简TCP /I P 协议栈,它针对单片机系统的特点

进行了优化,用户通过对un I P 各个部分AP I 函数的调用,即可编写自己的应用层协议。

利用T CP /I P 发送数据需要在数据净菏前后增加大约

58个字节的头部和尾部,而温度的数据量较小,如果每一次

采集的温度都立即通过TCP /I P 数据包发送出去,必将造成传输效率低下,而如果等待太长时间又必将影响温度采集

的实时性,所以,为了兼顾传输效率和温度传感的实时性,本系统采用每10个温度数据发送一次,并且,这一数据的个数可以调整。

4 控制端的设计

本系统的设计采用的是瘦节点和胖控制端的思想,就是说无线传感器节点和网关只完成有限的基本功能,大部分的控制管理、存储、统计分析功能由控制端来完成,这样做的优点在于可以降低无线传感器节点和网关的能量消耗

7

第4期 刘外喜,等:基于ZigBee的无线温度传感器网络的设计

以及成本,便于大规模长期的布放。

在控制端发送命令控制传感器节点的采集精度和频率,将节点置于休眠或工作状态,从而最大限度地节省传感器节点的能量,延长工作寿命。

在控制端利用Access数据库软件将传感器网络中各节点的数据存储起来,不仅可以被本地控制端进行统计分析,也可被互联网络的远端用户查询调用和分析。

除此之外,控制端还通过设置权限来管理用户,使得互联网络中的用户只有被授权才能进入系统,提高了系统安全性。

温度采集实验结果如图5所示。

图5 实验结果

F i g5 Test results

因为DS18B20的转换精度决定了温度转换时间,而温度转换时间又决定了传感器的能量消耗,所以,可以根据实际需要来改变精度,从而尽量减少电池消耗。

DS18B20有4个采集精度,分别为0.5,0.25,0.125, 0.0625℃,分别对应的有效位是9位、10位、11位、12位,转换时间分别为93.75,187.5,375,750m s,分别对DS18B20的Configurati on Register寄存器编程为1FH,3FH,5FH, 7FH。

当在控制端点击图5中4区域内相应精度的按钮,则会向无线传感器节点发出包含上述内容的命令帧,无线传感器节点收到后再通过单片机对Configurati on Register寄存器进行编程。

5 结 论

本系统利用ZigBee和嵌入式等技术设计了无线温度传感器网络,实验结果显示:本系统具有低功耗、低成本、精度可编程、可远端控制等特点,任何授权用户都可通过网络使用本系统了解和控制现场的情况。它为无法铺设有线传感器网络的场所提供了一个采集、监视现场温度的有效方案。

参考文献:

[1] 董海涛,屈玉贵,赵保华.ZigBee无线传感器网络平台的设计

与实现[J].电子技术应用,2007(12):124-126.

[2] 曹玲芝,石 军.无线网络化温度传感系统设计[J].微电子

学与计算机,2006,23(3):73-75.

[3] 杜吉龙.基于MC68HC908RF2的无线温度传感器[J].半导体

技术,2008,33(1):25-29.

[4] I EEE Std802.15.4—2006,W ireless medium access contr ol

(MAC)and physical layer(PHY)pecificati ons f or l ow2rate wire2

less ers onal area net w orks(W P AN s)[S].

作者简介:

刘外喜(1976-),男,湖南茶陵人,硕士,讲师,主要研究方向为宽带网络技术。

(上接第65页)

常工作。当辐照剂量达到26krad(Si)时,无线链路的建立仍可执行且蓝牙芯片工作正常。

4 结 论

本文设计并完成了商用CS R B lueCore蓝牙芯片的高低温和抗电子辐照试验,为其空间应用提供了参考。由试验数据可知,样品CS R B lueCore芯片可以工作在-70~100℃的温度环境,并可以耐受不低于26krad(Si)的辐照总剂量。其系统功耗维持在100±30mW的量级范围内。

从温度条件和辐照强度的角度考虑,在机箱、温控系统的保护下,基于蓝牙技术构建的星上无线自组织网络可以耐受低轨工作2~3年的设计要求。在实际的航天器工程中,可以通过样品筛选测试、辐射加固技术等措施进一步提高该芯片的空间应用能力。

参考文献:

[1] Shar ma Satish,Ravichandran P N,Sunil,et al.W ireless telecom2

mand and telemetry syste m for satellite[C]∥Recent Advances in

Space Technol ogies2007.RAST’07.3rd I nternati onal Conference

2007:551-555.

[2] 朱敏波,何 恩,曹峰云.星载天线热分析系统研究与开发[J].

计算机工程与设计,2004(12):2251-2253.

[3] 张振龙,全荣辉,闫小娟,等.电子辐照下聚酰亚胺薄膜的深

层充电现象研究[J].航天器环境工程,2008(1):22-25. [4] 潘科炎,王长龙.星载数字电子设备的辐射加固技术(一)[J].

航天控制,1998(3):67-75.

[5] 何 戟.蓝牙技术及其在无线传感器网络系统中的应用研

究[D].西安:西北工业大学,2006.

[6] Shu T L.A critical overview on s pacecraft charging m itigati on

methods[J].I EEE Transacti ons on Plas ma Science,2003,31(6):

1118-1124.

[7] 贾志宏,向宏文,蔡震波,等.商用ADSP-21060L总剂量辐

照试验与分析[J].宇航学报,2007(3):757-761.

[8] 黄智伟.蓝牙硬件电路[M].北京:北京航空航天大学出版

社,2005.

作者简介:

田贺祥(1981-),男,河北保定人,博士研究生,主要研究方向为微小卫星综合电子技术。

17

基于单片机的温度传感器的设计说明

基于单片机的温度传感器 的设计 目录 第一章绪论-------------------------------------------------------- ---2 1.1 课题简介 ----------------------------------------------------------------- 2 1.2 设计目的 ----------------------------------------------------------------- 3 1.3 设计任务 ----------------------------------------------------------------- 3 第二章设计容与所用器件 --------------------------------------------- 4第三章硬件系统设计 -------------------------------------------------- 4 3.1单片机的选择------------------------------------------------------------- 4 3.2温度传感器介绍 ---------------------------------------------------------- 5 3.3温度传感器与单片机的连接---------------------------------------------- 8 3.4单片机与报警电路-------------------------------------------------------- 9 3.5电源电路----------------------------------------------------------------- 10 3.6显示电路----------------------------------------------------------------- 10 3.7复位电路----------------------------------------------------------------- 11 第四章软件设计 ----------------------------------------------------- 12 4.1 读取数据流程图--------------------------------------------------------- 12 4.2 温度数据处理程序的流程图 -------------------------------------------- 13 4.3程序源代码 -------------------------------------------------------------- 14

无线传感器网络的特点

无线传感器网络的特点 大规模网络 为了获取精确信息,在监测区域通常部署大量传感器节点,传感器节点数量可能达到成千上万,甚至更多。传感器网络的大规模性包括两方面的含义:一方面是传感器节点分布在很大的地理区域内,如在原始大森林采用传感器网络进行森林防火和环境监测,需要部署大量的传感器节点;另一方面,传感器节点部署很密集,在一个面积不是很大的空间内,密集部署了大量的传感器节点。 传感器网络的大规模性具有如下优点:通过不同空间视角获得的信息具有更大的信噪比;通过分布式处理大量的采集信息能够提高监测的精确度,降低对单个节点传感器的精度要求;大量冗余节点的存在,使得系统具有很强的容错性能;大量节点能够增大覆盖的监测区域,减少洞穴或者盲区。 自组织网络在 传感器网络应用中,通常情况下传感器节点被放置在没有基础结构的地方。传感器节点的位置不能预先精确设定,节点之间的相互邻居关系预先也不知道,如通过飞机播撒大量传感器节点到面积广阔的原始森林中,或随意放置到人不可到达或危险的区域。这样就要求传感器节点具有自组织的能力,能够自动进行配置和管理,通过拓扑控制机制和网络协议自动形成转发监测数据的多跳无线网络系统。在传

感器网络使用过程中,部分传感器节点由于能量耗尽或环境因素造成失效,也有一些节点为了弥补失效节点、增加监测精度而补充到网络中,这样在传感器网络中的节点个数就动态地增加或减少,

从而使网络的拓扑结构随之动态地变化。传感器网络的自组织性要能够适应这种网络拓扑结构的动态变化。动态性网络传感器网络的拓扑结构可能因为下列因素而改变:①环境因素或电能耗尽造成的传感器节点出现故障或失效;②环境条件变化可能造成无线通信链路带宽变化,甚至时断时通;③传感器网络的传感器、感知对象和观察者这三要素都可能具有移动性;④新节点的加入。这就要求传感器网络系统要能够适应这种变化,具有动态的系统可重构性。 可靠的网络 传感器网络特别适合部署在恶劣环境或人类不宜到达的区域,传感器节点可能工作在露天环境中,遭受太阳的暴晒或风吹雨淋,甚至遭到无关人员或动物的破坏。传感器节点往往采用随机部署,如通过飞机撒播或发射炮弹到指定区域进行部署。这些都要求传感器节点非常坚固,不易损坏,适应各种恶劣环境条件。由于监测区域环境的限制以及传感器节点数目巨大,不可能人工“照顾每个传感器节点,网络的维护十分困难甚至不可维护。传感器网络的通信保密性和安全性也十分重要,要防止监测数据被盗取和获取伪造的监测信息。因此,传感器网络的软硬件必须具有鲁棒性和容错性。

单片机温度传感器及无线传输

通信与测控系统课程设计 报告

一、课程设计目的及要求 ①通过一个具体的项目实例,熟悉项目开发的流程,学习与通信相关的测控系统开发,包括基本知识、技术、技巧 ②锻炼硬件编程能力(C51),积累编程经验,形成代码风格,理解软件层次结构 ③常用外围器件(接口)的操作、驱动 一、实习主要任务 ①采集远端温度信息,无线收集,上位机显示信息 ②硬件配置:51系统板、DS18B20、无线数传模块IA4421、数码管 ③编程、调试,完成作品 二、硬件电路的原理框图 图一、AT89S51、数码管硬件原理图

图二、IA4421硬件原理图图三、DS18B20硬件原理图最终实现的功能: 三、软件设计及原理 1、读主程序流程图

主程序代码: #include

物联网简介及基于ZigBee的无线传感器网络

物联网简介及基于ZigBee的无线传感器网络 摘要 物联网,是继计算机、互联网与移动通信网之后的又一次信息产业浪潮,是一个全新的技术领域,给IT和通信带来了广阔的新市场。积极发展物联网技术,尽快扩展其应用领域,尽快使其投入到生产、生活中去,将具有重要意义。 ZigBee无线通信技术是一种新兴的短距离无线通信技术,具有低功耗、低速率、低时延等特性,具有强大的组网能力与超大的网络容量,可以广泛应用在消费电子品、家居与楼宇自动化、工业控制、医疗设备等领域。由于其独有的特性,ZigBee无线技术也是无线传感器网络的首选技术,具有广阔的发展前景。ZigBee协议标准采用开放系统接口(051)分层结构,其中物理层和媒体接入层由IEEE802.15.4工作小组制定,而网络层,安全层和应用框架层由ZigBee联盟制定。 本文首先从概念、技术架构、关键技术和应用领域介绍了物联网的相关知识,然后着重介绍了基于ZigBee的无线传感器网络,其中包括无线传感网简介、ZigBee技术概述和基于ZigBee的无线组网技术。 关键词:物联网;ZigBee;无线传感器网络

物联网简介 物联网概念 “物联网概念”是在“互联网概念”的基础上,将其用户端延伸和扩展到任何物品与物品之间,进行信息交换和通信的一种网络概念。其定义是:通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络概念。 最简洁明了的定义:物联网(Internet of Things)是一个基于互联网、传统电信网等信息承载体,让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络。它具有普通对象设备化、自治终端互联化和普适服务智能化3个重要特征。 技术架构 从技术架构上来看,物联网一般可分为三层:感知层、网络层和应用层。 感知层是物联网的皮肤和五官-用于识别物体,采集信息。感知层包括二维码标签和识读器、RFID标签和读写器、摄像头、GPS、传感器、M2M终端、传感器网关等,主要功能是识别物体、采集信息,与人体结构中皮肤和五官的作用类似。 感知层解决的是人类世界和物理世界的数据获取问题。它首先通过传感器、数码相机等设备,采集外部物理世界的数据,然后通过RFID、条码、工业现场总线、蓝牙、红外等短距离传输技术传递数据。感知层所需要的关键技术包括检测技术、短距离无线通信技术等。 网络层是物联网的神经中枢和大脑-用于传递信息和处理信息。网络层包括通信网与互联网的融合网络、网络管理中心、信息中心和智能处理中心等。网络层将感知层获取的信息进行传递和处理,类似于人体结构中的神经中枢和大脑。 网络层解决的是传输和预处理感知层所获得数据的问题。这些数据可以通过移动通信网、互联网、企业内部网、各类专网、小型局域网等进行传输。特别是在三网融合后,有线电视网也能承担物联网网络层的功能,有利于物联网的加快推进。网络层所需要的关键技术包括长距离有线和无线通信技术、网络技术等。 应用层是物联网的"社会分工"-结合行业需求,实现广泛智能化。应用层是物

基于无线传感技术的网络路由器端口设计

收稿日期:2012-02-06;修订日期:2012-10-18 作者简介:潘宁(1978-),女,河南信阳人,硕士,讲师,研究方向:网络安全。0前言网络传输的速率日渐提升,传输的方式也从有线到无线,种种的技术与适配卡的变迁,对于路由器(Router )的负荷必定造成相当的冲击。因此必须要有一强大的管理机制对路由器善尽的管理。现阶段因特网的状况是比较复杂的,如带宽参差不齐、延迟时间大、不稳定。如何在因特网上保证用户的传输质量就成为一个不容忽视的重要问题,必须要有完善的管理机制对路由器进行管理。文中分析了基于无线传感器技术的网络路由器的工作原理,分析了其中端口设计的关键技术[1]。1无线网络环境中所使用的路由协议 无线传感器网络体系结构是网络的协议分层和 网络协议的集合,是对网络及其部件所应完成功能的定义和描述。无线传感器网络路由协议的任务是在传感器节点和汇聚节点之间建立路由,可靠地传递数据。由于无线传感器网络资源严重受限,因此路由协议要遵循的设计原则包括不能执行太复杂的计算、 不能在节点保存太多的状态信息、 节点间不能交换太多的路由信息等。 为了有效地完成上述任务,已提出的很多种路由协议大都利用了无线传感器网络的以下特点:①传感器节点按照数据属性寻址,而不是IP 寻址;②第32卷第2期2013年2期煤炭技术Coal Technology Vol.32,No.02February,2013 基于无线传感技术的网络路由器端口设计 潘 宁,何少情(郑州旅游职业学院,郑州450009)摘要:网络传输的速率日渐提升,传输的方式也从有线到无线,种种的技术与适配卡的变迁,对于路由器的负荷 必定造成相当的冲击。因此必须要有完善的管理机制对路由器进行管理。文章分析了基于无线传感器技术的网络 路由器的工作原理,阐述了其中端口设计的关键技术。 关键词:无线传感技术;网络路由;端口 中图分类号:TP212文献标识码:A 文章编号:1008-8725(2013)02-0036-03 Design of Network Router Port Based on Wirdess Seusor Technology PAN Ning,HE Shao-qing (Zhengzhou Tourism College,Zhengzhou 450009,China ) Abstract:Network transmission speed is increasingly being transmission from limited to wireless, various technical changes adapter for router load must cause a considerable impact.Therefore there must be a sound management mechanism to manage the router.This paper analyzes the network router based on wireless sensor technology works on which port design of key technologies. Key words:wireless sensor technology;network routing;port 少工作面的涌水量对运作的不利影响,最后再关闭 射流泵和抽真空控制阀。停泵过程中先关电动闸阀,再关水泵电机,这样更能保障作业后的安全性,也为下一次作业前的准备工作避免了不必要的麻烦。 PLC 控制水泵编程方式具有简单和直观的特点,水位传感器将水位变化信号转换为模拟输入量,送到PLC 输入模块。各个开关信号经由数字量输入模块,送入到PLC 控制器,控制器能通过其自动监测功能判断出水位上升的数据,得出涌水量及水位上升速度,使控制器更准确地接受指令,控制离心泵的启动和停止。PLC 控制器对超出设定的变量进行检测,如果达到一定限度则进行超限报警。而组态软件编程主要生成于人机交互界面,以便进行实时监控(图2)。4结束语伴随科技时代的到来以及自动化控制技术的加速推广, PLC 在煤矿主排水泵自动控制系统中的应用研究也日趋完善,在水资源充分利用方面有了很 大的改善,突破了传统人工控制系统的种种弊端,决定了井下排水自动系统控制的重要性。在煤矿作业 的未来发展中, 不排除还会出现各种难题,这需要煤矿作业者及时将高效的科技结合各种难题突破于实 践, 做到进一步的合理完善。参考文献: [1]付铁斌, 王洪林.矿井主排水系统监测装置的研究[J].煤矿安全,2004(5):17-19.[2]李胜旺,古贵堂,赵晓旭.矿井主排水自动化控制系统[J].工矿安全,2002(1):3-5.[3]王黎明.CAN 现场总线系统的设计与应用[M].北京:电子工业出 版社,2008.(责任编辑王秀丽)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(完整版)无线无源温度检测原理

无线测温技术方案 (基于EH技术) 1.EH技术说明 1.1. EH技术简介 环境能量采集(EnergyHarvesting)技术具有可循环、无污染、低能耗等优点,它建立在微电子技术和微功耗技术的基础上,是近几年发展起来的一门新兴学科,它涵盖了太阳能、风能、热能、机械能、电磁能采集等诸多方面。能量收集技术应用范围极其广泛:交通、能源、物联网、航空航天、生物等等。把能量采集技术应用到电力设备的在线监测是一个前所未有的创新,必将为解决电网智能化运行提供一个全新的平台。 能量收集(EH)也称为能量积聚,使用环境能量为小型电子和电气器件提供电能。 能量收集系统包含能量收集模块和处理器/发送器模块。能量收集模块从光、振动、热或生物来源中捕获毫瓦级能量。可能的能源还来自手机天线塔等发出的射频。然后,电源经过调节并存储起来。系统随后按照所需的间隔触发,将能量释放给后续负载使用。 1.2.EH技术应用 在变电所、站的运行现场具有丰富的电磁能,对于电压高电流小的场源(如发射天线、馈线等),电场要比磁场强得多,对于电压低电流大的场源(如某些感应加热设备和模具),磁场要比电场大得多。因此我们认为高压设备内是一个工频电场和磁场能量非常密集的区域。我们正是利用微电子技术、低功耗技术以及能量管理技术收集高压设备中的电磁能,并将其能量转化为无线温度传感器所需之电源。 将EH技术应用于高压设备一次回路的无线测温,解决了传感器的能量需求问题,使得传感器摆脱了对传统电池的束缚,体积更小,可靠性更高,安装更方便,维护更简单,产品更环保,技术更先进。 2.基于EH技术的富邦电控FTZ600无线测温系统 2.1. 无线测温系统简介

嵌入式课程设计温度传感器-课程设计 (1)

嵌入式系统原理与应用 课程设计 —基于ARM9的温度传感器 学号:2012180401** 班级:**************1班 姓名:李* 指导教师:邱*

课程设计任务书 班级: ************* 姓名:***** 设计周数: 1 学分: 2 指导教师: 邱选兵 设计题目: 基于ARM9的温度传感器 设计目的及要求: 目的: 1.熟悉手工焊锡的常用工具的使用及其维护与修理。 2.基本掌握手工电烙铁的焊接技术,能够独立的完成简单电子产品的安装与焊 接。熟悉电子产品的安装工艺的生产流程。 3.熟悉印制电路板设计的步骤和方法,熟悉手工制作印制电板的工艺流程,能 够根据电路原理图,元器件实物设计并制作印制电路板。 4.熟悉常用电子器件的类别、型号、规格、性能及其使用范围,能查阅有关的 电子器件图书。 5.能够正确识别和选用常用的电子器件,并且能够熟练使用普通万用表和数字 万用表。 6.掌握和运用单片机的基本内部结构、功能部件、接口技术以及应用技术。 7.各种外围器件和传感器的应用; 8.了解电子产品的焊接、调试与维修方法。 要求: 1.学生都掌握、单片机的内部结构、功能部件,接口技术等技能; 2.根据题目进行调研,确定实施方案,购买元件,并绘制原理图,焊接电路板, 调试程序; 3.焊接和写汇编程序及调试,提交课程设计系统(包括硬件和软件);. 4.完成课程设计报告 设计内容和方法:使用温度传感器PT1000,直接感应外部的温度变化。使用恒流源电路,保证通过PT1000的电流相等,根据PT1000的工作原理与对应关系,得到温度与电阻的关系,将得到的电压放大20倍。结合ARM9与LCD,将得到的参量显示在液晶屏上。

无线传感网络设计问题

无线传感网络设计问题 Prepared on 24 November 2020

第二次个人赛论文姓名代码:88 无线传感网络设计问题 摘要 本文针对无线传感网络节点的放置和节点间相互通信的路径选择问题做了深入的 研究。 对于问题(1),本文根据概率论知识(当试验次数足够大时,可以近似认为事件 发生的频率等于其概率)采用计算机仿真法,在监视区域内随机安放n个节点,组建 无线传感网络,然后在监视区域随机取20000个点,通过检验这些点是否全部被所组 建的无线传感网络覆盖来判断所组建的无线传感网络能否成功覆盖整个区域。进行多 次仿真,统计并计算出由这n个节点组成的无线传感网络成功覆盖整个区域的频率, 将此频率与95%比较,然后根据不同情况适当调整n的大小,最后找出能成功覆盖整个 区域的概率在95%以上的最少节点数n为565个。 对于问题(2),本文建立图论模型,在满足题设节点间通信条件的前提下,考虑 通信的及时性的时效性,以通信所用时间最短为选取最优通路的原则,先建立所给的 120个节点间的距离矩阵,然后将距离矩阵中大于10的元素变为无穷大,从而将距离 矩阵转化为带权邻接矩阵,最后用matlab软件求解,通过调用Dijkstraf算法,求解 出10组节点间的通信通路,比如节点1与节点90间的通信通路为 1 80 64 25 46 65 66 93 13 3 87 15 60 90(详见表1)。 最后,本文对问题(1)和问题(2)中的模型进行了评价,并对第一问中的仿真 模型求解时只检验无线传感网络对整个监视区域是否完全覆盖,而没有考虑随机安放 的节点间能否相互通信的问题进行了进一步讨论,并提出以节点间距离的最小值为判 断依据,在原覆盖的基础上剔除一些与其他节点间最小距离大于10的节点的修正方 案。并对模型进行了简单的推广。 关键词:计算机仿真;图论模型;概率论;Dijkstraf算法 一、问题的提出和重述

ZIGBEE无线传感器网络简介

无线传感器网络简介 2007年01月06日星期六下午04:29 [来源:仪器仪表与传感器网] 科技发展的脚步越来越快,人类已经置身于信息时代。而作为信息获取最重要和最基本的技术——传感器技术,也得到了极大的发展。传感器信息获取技术已经从过去的单一化渐渐向集成化、微型化和网络化方向发展,并将会带来一场信息革命。 发展历程 早在上世纪70年代,就出现了将传统传感器采用点对点传输、连接传感控制器而构成传感器网络雏形,我们把它归之为第一代传感器网络。随着相关学科的的不断发展和进步,传感器网络同时还具有了获取多种信息信号的综合处理能力,并通过与传感控制器的相联,组成了有信息综合和处理能力的传感器网络,这是第二代传感器网络。而从上世纪末开始,现场总线技术开始应用于传感器网络,人们用其组建智能化传感器网络,大量多功能传感器被运用,并使用无线技术连接,无线传感器网络逐渐形成。 无线传感器网络是新一代的传感器网络,具有非常广泛的应用前景,其发展和应用,将会给人类的生活和生产的各个领域带来深远影响。发达国家如美国,非常重视无线传感器网络的发展,IEEE正在努力推进无线传感器网络的应用和发展,波士顿大学(Boston Unversity)还于最近创办了传感器网络协会(Sensor Network Consortium),期望能促进传感器联网技术开发。除了波士顿大学,该协会还包括BP、霍尼韦尔(Honeywell)、Inetco Systems、Invensys、 L-3 Communications、Millennial Net、Radianse、 Sensicast Systems及Textron Systems。美国的《技术评论》杂志在论述未来新兴十大技术时,更是将无线传感器网络列为第一项未来新兴技术,《商业周刊》预测的未来四大新技术中,无线传感器网络也列入其中。可以预计,无线传感器网络的广泛是一种必然趋势,它的出现将会给人类社会带来极大的变革。 应用现状 虽然无线传感器网络的大规模商业应用,由于技术等方面的制约还有待时日,但是最近几年,随着计算成本的下降以及微处理器体积越来越小,已经为数不少的无线传感器网络开始投入使用。目前无线传感器网络的应用主要集中在以下领域: 1. 环境的监测和保护 随着人们对于环境问题的关注程度越来越高,需要采集的环境数据也越来越多,无线传感器网络的出现为随机性的研究数据获取提供了便利,并且还可以避免传统数据收集方式给环境带来的侵入式破坏。比如,英特尔研究实验室研究人员曾经将32个小型传感器连进互联网,以读出缅因州"大鸭岛"上的气候,用来

温度传感器设计报告

。 目录 摘要 (1) 1单片机简介 (1) 2基于单片机和温度传感器设计数字温度计的发展现状 (1) 3基于单片机的温度传感器设计数字温度计的技术现状 (2) 4选择的意义 (3) 第一部分 单片机的温度计设计制作准备 | 1电路介绍 (4) 2制作所需电子元件及其功能介绍 (4) 3制作焊接要求及注意事项 (5) 4安装完成调试说明及其使用说明 (7) 第二部分 单片机的温度计设计各个部分工作及其相关性能介绍 1 温度计的总体设计 (8) 总体论述 (8) 、 设计思路 (9) 2 硬件说明 (10) 测量输入模块 (10) 传感器选择 (10) DS18B20的介绍 (11) 键盘输入模块 (12) 显示模块 (13) 报警模块 (13) # 低功耗设计 (16) 设计思

路 (16) 20C51的低功耗措施 (17) 3软件和功能说明 (18) 数据的读取 (19) DS18B20的软件设计 (19) 第三部分 设计制作心得体会 (21) … 参考文献 (22) 附表 附表1---电路图 附表2---单片机控制程序 摘要 单片机简介 , 单片机全称为单片微型计算机。单片机发展始于70年代,经过30多年的发展,由于其具有高集成度、低功耗、工作电压范围宽、价格便宜、使用方便等诸多优点而在广泛使用。到目前为止将单片机发展阶段分为三个阶段,分别为初级阶段、高性能阶段、以及高位单片机的推出。通常单片机内部含有中央处理部件(CPU)、数据存储器(RAM)、程序存储器(ROM、EPROM、Flash ROM)、定时器、计数器和各种输入输出接口等。目前8位单片机是目前品种最丰富、应用最广泛的单片机。今天我所使用的就其中比较典型的一种8位单片机AT89C51。

由ATmega324p实现的数字化无线温度传感器设计方案

由ATmega324p实现的数字化无线温度传感器设计方案 1 引言 目前,大多采用的是有线多点温度采集系统,通过安装温度节点来实现对室内外温度监控。这种传统的多点采集系统需要用导线与每个温度采集节点连接,其技术成熟,制作成本相对较低。但是,在许多场合需要将传感器节点直接放置在目标地点进行现场的数据采集,这就要求传感器节点具有无线通信的能力。同时,由于无线传感器通常使用电池作为能源,所以,它对能耗要求非常高。 针对这些问题,本文提出一个无线传感器设计方案,来实现主机端与传感器节点之间的通信,并且通过选用低功耗的芯片和对软件的低功耗设计实现了低功耗的目标。本文设计主要是基于433 MHz ISM频段,无需申请就可以使用。该设计方案有许多明显的优点:传输速度快、距离远、数据稳定;采用低功耗模式,延长电池使用时间;能保证任何时候数据不丢失,提高系统的强健度。 2 系统硬件设计 所设计的无线温度传感器主要由以下几部分组成:温度测量、发射部分、接收部分、LCD 显示部分以及操控部分。系统结构图如图1所示。 2.1 温度测量电路 在温度测量电路中采用Dallas公司生产的1-Wire总线数字温度传感器DS18B20。温度测量电路如图2所示。 DS18B20是3引脚TO-92小体积封装形式;温度测量范围为-55~125℃,可编程为9-12位A/D转换精度,测温分辨率可达0.062 5℃,被测温度以带符号扩展的16位数字方式串行输出。 DS18B20内部结构主要由4部分组成:64位ROM、温度传感器、非挥发的温度报警触发器TH和TL及配置寄存器。ROM中的64位序列号是出厂前被光刻好的,它可以看作是

浅谈无线传感网络和目前面临的困难

浅谈无线传感网络和目前面临的困难 随着半导体技术、微系统技术、计算机技术和无线通信等技术的飞速发展,使传感器在微小体积内能够集信息采集、数据处理和无线通信等功能于一体,推动了低功耗多功能传感器应用的快速成长。无线传感网络(wirelesssensornetwork,WSN)就是由大量部署在监测区域内的这类传感器节点组成,通过无线通信的方式形成的一个多跳的自组织的网络系统,能协作的感知、采集和处理网络覆盖区域的监测信息,并发送给观察者。它作为全球未来十大技术之一,正越来越受到人们的重视。它在军事、医疗、家用、环境监测等多个领域均有广阔的应用市场。 无线传感网络是由部署在监测区内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织的网络系统,其目的楚协作地感知、采集和处理网络覆盖区域中感知对象的信怠,并发送给观察者。传感器、感知对象和观察者构成了传感器网络的三个要素。 无线传感网络的传感器可以由许多种不同类型构成,如:震动的,低取样率电磁的,热力的,可视的,声学的和雷达等,能监视大范围外界条件。如:温度,湿度,车辆移动,光条件,艇力,污染,噪声,某一对象出现或消失,机械力,当前对象属性等。能够,。泛应用于军事、环境监测和预报、健康护理、智能家居、建筑物状态监控、复杂机械监控、城市交通、空间探索、大型车问和仓库管理,以及机场、大型工业园区的安全监测等领域。 传感器网络系统通常包括传感器节点、汇聚节点和管理节点。 大量传感器节点随机部署在监测区域内部或附近,能够通过自组织方式构成网络。传感器节点监测的数据沿着其他传感器节点逐跳地进行传输,在传输过程中监测数据可能被多个节点处理,经过多跳后路由到汇聚节点,最后通过互联网或卫星到达管理节点。用户通过管理节点对传感器网络进行配置和管理,发布监测任务以及收集监测数据。 无线传感网络面临的困难 管无线传感网络应用前景广阔,就现有的技术发展水平来说,让无线传感网络大量投入正常运行并达到预期目标还面临饕许多困难,需要许多关键技术的解决: 传感器节点的工艺和产品成本问题 无线传感网络中的节点一般为电池供电,有效电量非常有限,丽且由于应用环境与节点数景关系,电池更换是不可能的。但是无线传感网络的生存时间却要求长达数胃甚至数年,一旦传感节点能量用尽,只能采取放弃或替代。因此能否节约电池能量成为无线传感网络软硬件设计中的关键问题之一。 现代传感嚣技术从单一的物性型进入以微电子和微机械集成技术为主导的发展阶段。集成工艺的发展,将微传感器、微驱动器、微执行器以及信号处理器和电路、接口、通讯和电源等组成一体化系统。美国制造了在2cm~0.15cm的体积内,由3个陀螺和3个加速度计组成的微型惯性导航系统。该系统的质量为距,体积只有小型惯性导航系统的0.1%。智能化尘粒传感器已达到舯级,国内在制造工艺方西还有欠缺。 虽然节点微型化使各部件能耗降低,研究机构对电池的改进使传感网络生命期得翻延长。但仍存在低电压或节点执行某项操作所需尖端电流不够而影响传感网络功能的有效性。”。这也是弱前值碍关注的方强。 网络的组织和管理 在传感器黼络应用中,通常传感器节点被放鬣在没有基础结构的造方。传感器节点的位置不能预先设定,节点间的邻居关系预先也不知道,如通过飞机播撤大量传肄器节点到面积广阔的原始森林中,或随意放置到人不可到达或危险的区域。这样就要求传感器节点具有自组织和自管理的能力。网络组织和管理的焦点是如何在能量有效的前提下,通过自行检测自

无线温度传感器课程设计

邮电与信息工程学院 现代测控技术 课程设计说明书 课题名称:无限温度采集系统 学生学号:0941050212 专业班级:09测控技术及仪器2班 学生姓名:刘奎 学生成绩: 指导教师:李国平 课题工作时间:2012-6-20 至2012-7-4

摘要 无线温度采集系统是一种基于射频技术的无线温度检测装置。本系统由传感器和接收机,以及显示芯片组成。传感器部分由数字温度传感器芯片18B20,单片机89C52,低功耗射频传输单元NRF905和天线等组成,传感器采用电源供电;接收机无线接收来自传感器的温度数据,经过处理、保存后在LCD1602上显示,所存储的温度数据可以通过串行口连接射频装置与接收端进行交换。 数字单总线温度传感器是目前最新的测温器件,它集温度测量,A/D转换于一体,具有单总线结构,数字量输出,直接与微机接口等优点。既可用它组成单路温度测量装置,也可用它组成多路温度测量装置,文章介绍的单路温度测量装置已研制成产品,产品经测试在-10℃-70℃间测得误差为0.25℃,80℃≤T≤105℃时误差为0.5℃,T>105℃误差为增大到1℃左右。 关键词:温度采集系统;无线收发;温度传感器;89C52单片机;

Abstract Wireless temperature acquisition system based on RF technology is a kind of wireless temperature detecting device. The system consists of the sensor and receiver, and display chip. The sensor consists of digital temperature sensor18B20 chip, chip 89C52, low power RF transmission unit NRF905 and antenna components, sensors using wireless power supply; the receiver receives from the temperature data, processed, preserved in the LCD1602 display, the stored temperature data can be through the serial port connected to the RF device and the receiving terminal exchange. The digital single bus temperature sensor is the current measuring device, it sets the temperature measurement, A/D conversion in one, with a single bus structure, digital output, the advantages of direct interface with microcomputer. Not only can it consists of single channel temperature measuring device, it is also available to form a multichannel temperature measuring device, this paper introduces single temperature measurement device has been developed into products, products tested in -10℃-70 ℃measured between the error is 0.25℃,80 ℃≤T ≤105 ℃error is 0.5℃, T>105 ℃error in order to increase to about 1 ℃. Key words: temperature acquisition system; wireless transmission; temperature sensor; SCM 89C52

Zigbee无线传感器网络英文文献

Zigbee Wireless Sensor Network in Environmental Monitoring Applications I. ZIGBEE TECHNOLOGY Zigbee is a wireless standard based on IEEE802.15.4 that was developed to address the unique needs of most wireless sensing and control applications. Technology is low cost, low power, a low data rate, highly reliable, highly secure wireless networking protocol targeted towards automation and remote control applications. It’s depicts two key performance characteristics – wireless radio range and data transmission rate of the wireless spectrum. Comparing to other wireless networking protocols such as Bluetooth, Wi-Fi, UWB and so on, shows excellent transmission ability in lower transmission rate and highly capacity of network. A. Zigbee Framework Framework is made up of a set of blocks called layers.Each layer performs a specific set of services for the layer above. As shown in Fig.1. The IEEE 802.15.4 standard defines the two lower layers: the physical (PHY) layer and the medium access control (MAC) layer. The Alliance builds on this foundation by providing the network and security layer and the framework for the application layer. Fig.1 Framework The IEEE 802.15.4 has two PHY layers that operate in two separate frequency ranges: 868/915 MHz and 2.4GHz. Moreover, MAC sub-layer controls access to the radio channel using a CSMA-CA mechanism. Its responsibilities may also include transmitting beacon frames, synchronization, and providing a reliable transmission mechanism. B. Zigbee’s Topology The network layer supports star, tree, and mesh topologies, as shown in Fig.2. In a star topology, the network is controlled by one single device called coordinator. The coordinator

ATC温度传感器设计

电子系统综合设计报告姓名: 学号: 专业: 日期:2011-4-13 南京理工大学紫金学院电光系

摘要 本次课程设计目的是设计一个简易温度控制仪,可以在四联数码管上显示测得的温度。主要分四部份电路:OP07放大电路,AD转换电路,单片机部分电路,数码管显示电路。设计文氏电桥电路,得到温度与电压的关系,通过控制电阻值改变温度。利用单片机将现在温度与预设温度进行比较,将比较结果在LED数码管上显示,同时实现现在温度与预设温度之间的切换。 关键词放大电路转换电路控制电路显示 目录 1 引言 (3) 1.1 系统设计 (3) 1.1.1 设计思路 (3) 1.1.2 总体方案设计 (3) 2 单元模块设计 (4) 2.1 各单元模块功能介绍及电路设计 (4) 2.1.1 温度传感器电路的设计 (4) 2.1.2 信号调理电路的设计 (4) 2.1.3 A/D采集电路的设计 (4) 2.1.4 单片机电路 (4) 2.1.5 键盘及显示电路的设计 (4) 2.1.6 输出控制电路的设计 (5) 2.2元器件的选择 (5) 2.3特殊器件的介绍 (5) 2.3.1 OP07A (5) 2.3.2 ADC0809 (6) 2.3.3 ULN2003 (7) 2.3.4 四联数码管(共阴) (7) 2.4各单元模块的联接 (8) 3.1开发工具及设计平台 (9) 3.1.1 Proteus特点 (9) 3.1.2 Keil特点 (9) 3.1.3 部分按键 (10) 4 系统测试 (14) 5 小结和体会 (16) 6 参考文献 (17)

1 引言 电子系统设计要求注重可行性、性能、可靠性、成本、功耗、使用方便和易维护性等。总体方案的设计与选择:由技术指标将系统功能分解为:若干子系统,形成若干单元功能模块。单元电路的设计与选择:尽量采用熟悉的电路,注重开发利用新电路、新器件。要求电路简单,工作可靠,经济实用。 1.1 系统设计 1.1.1 设计思路 本次实验基于P89L51RD2FN的温控仪设计采用Pt100温度传感器。 1.1.2 总体方案设计 设计要求 1.采用Pt100温度传感器,测温范围 -20℃ --100℃; 2.系统可设定温度值; 3.设定温度值与测量温度值可实时显示; 4.控温精度:±0.5℃。

无线传感网络概述

无线传感网络概述 学号031241119姓名魏巧班级0312411 一、无线传感器网络(WSN)的定义: 无线传感器网络(WSN)是指将大量的具有通信与计算能力的微小传感器节点,通过人工布设、空投、火炮投射等方法设置在预定的监控区域,构成的“智能”自治监控网络系统,能够检测、感知和采集各种环境信息或检测对象的信息。二、传感器的节点分布及通信方式: 由于传感器节点数量众多,布设时智能采用随机投放的方式,传感器节点的位置不能预先确定。节点之间可以通过无线信道连接,并具有很强的协同能力,通过局部的数据采集、预处理以及节点间的数据交互来完成全局任务,同时节点之间采用自组织网络拓扑结构。由于传感器节点是密集布设的,因此节点之间的距离很短,在传输信息方面多跳(multi—hop)、对等(peer to peer)通信方式比传统的单跳、主从通信方式更适合在无线传感器网络中使用,例如:使用多跳的通信方式可以有效地避免在长距离无线信号传播过程中遇到的信号衰落和干扰等各种问题。 三、WSN运行的环境: 1、WSN可以在独立封闭的环境下(如局域网中)运行。 2、WSN也可以通过网关连接到网络基础设施上(如Internet)。在这种情况中,远程用户可以通过Internet 浏览无线传感器网络采集的信息。 四、无线数据网络的定义及无线自组网络的特点: 主流的无线网络技术,如IEEE 802.11、Bluetooth都是为了数据传输而设计的,我们称之为无线数据网络。 目前,无线数据网络研究的热点问题就是无线自组网络技术,这项技术可以实现不依赖于任何基础设施的移动节点在短时间内的互联。特点有如下几点: (1)无中心和自组性(优点):无线自组网络没有绝对的控制中心,网络中节点通知分布式的算法来协调彼此的行为,这种算法无需人工干预和其他预置网络设施就可以在任何时刻任何地方快速展开并自动组网。 (2)动态变化的网络拓扑(缺点):移动终端能够以任意速度和方式在网中移动,在通过无线信道形成的网络拓扑随时可能发生变化。 (3)受限的无线传输带宽(缺点):无线自组网络采用无线传输技术作为底层通信手段,由于无线信道本身的物理特性,它所能提供的网络带宽相对有线信道要低得多。 (4)移动终端的能力有限(缺点):虽然无线自组网络中移动终端携带方便,轻便灵巧,但是也存在固有缺陷,例如:能源受限,内存较小,CPU性能较低等(5)多跳路由(优点):由于节点发射功率限制,节点覆盖范围有限。因此当它要与其覆盖范围之外的节点进行通信时,需要中间节点的转发。其中转发是由普通节点协作完成的,并不是由专用的路由设备完成的。 (6)安全性较差(缺点):无线自组网络由于采用无线信道、有限电源、分布式控制等技术,使它更容易受到被动窃听、主动入侵、拒绝服务,剥夺“睡眠”等网络攻击。