高考历史-古代中国的农业和手工业-专题练习(十三)有答案

高考历史专题练习

古代中国的农业和手工业

(时间:45分钟满分:100分)

一、选择题(每小题5分,共60分)

1.(2016·广东联考)《论衡》中记载:“深耕细锄,厚加粪壤,勉致人工,以助地力”,“地力盛者,草木畅茂,一亩之收,当中田五亩之分”。这体现出我国古代农业生产中()

A.“重农”的思想B.“靠天吃饭”的观念

C.“不误农时”的思想D.“精耕细作”的特点

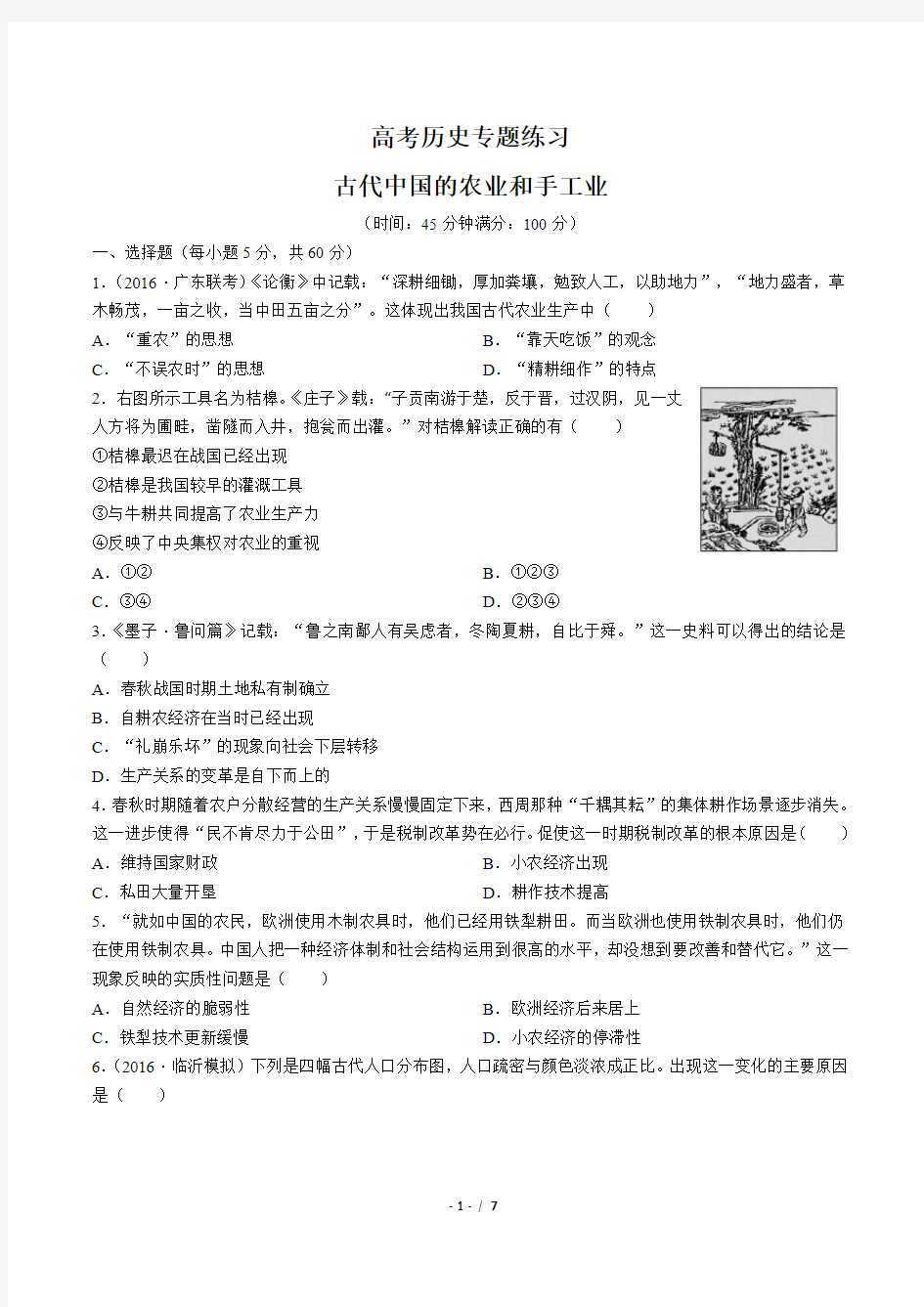

2.右图所示工具名为桔槔。《庄子》载:“子贡南游于楚,反于晋,过汉阴,见一丈

人方将为圃畦,凿隧而入井,抱瓮而出灌。”对桔槔解读正确的有()

①桔槔最迟在战国已经出现

②桔槔是我国较早的灌溉工具

③与牛耕共同提高了农业生产力

④反映了中央集权对农业的重视

A.①②B.①②③

C.③④D.②③④

3.《墨子·鲁问篇》记载:“鲁之南鄙人有吴虑者,冬陶夏耕,自比于舜。”这一史料可以得出的结论是()

A.春秋战国时期土地私有制确立

B.自耕农经济在当时已经出现

C.“礼崩乐坏”的现象向社会下层转移

D.生产关系的变革是自下而上的

4.春秋时期随着农户分散经营的生产关系慢慢固定下来,西周那种“千耦其耘”的集体耕作场景逐步消失。这一进步使得“民不肯尽力于公田”,于是税制改革势在必行。促使这一时期税制改革的根本原因是()A.维持国家财政B.小农经济出现

C.私田大量开垦D.耕作技术提高

5.“就如中国的农民,欧洲使用木制农具时,他们已经用铁犁耕田。而当欧洲也使用铁制农具时,他们仍在使用铁制农具。中国人把一种经济体制和社会结构运用到很高的水平,却没想到要改善和替代它。”这一现象反映的实质性问题是()

A.自然经济的脆弱性B.欧洲经济后来居上

C.铁犁技术更新缓慢D.小农经济的停滞性

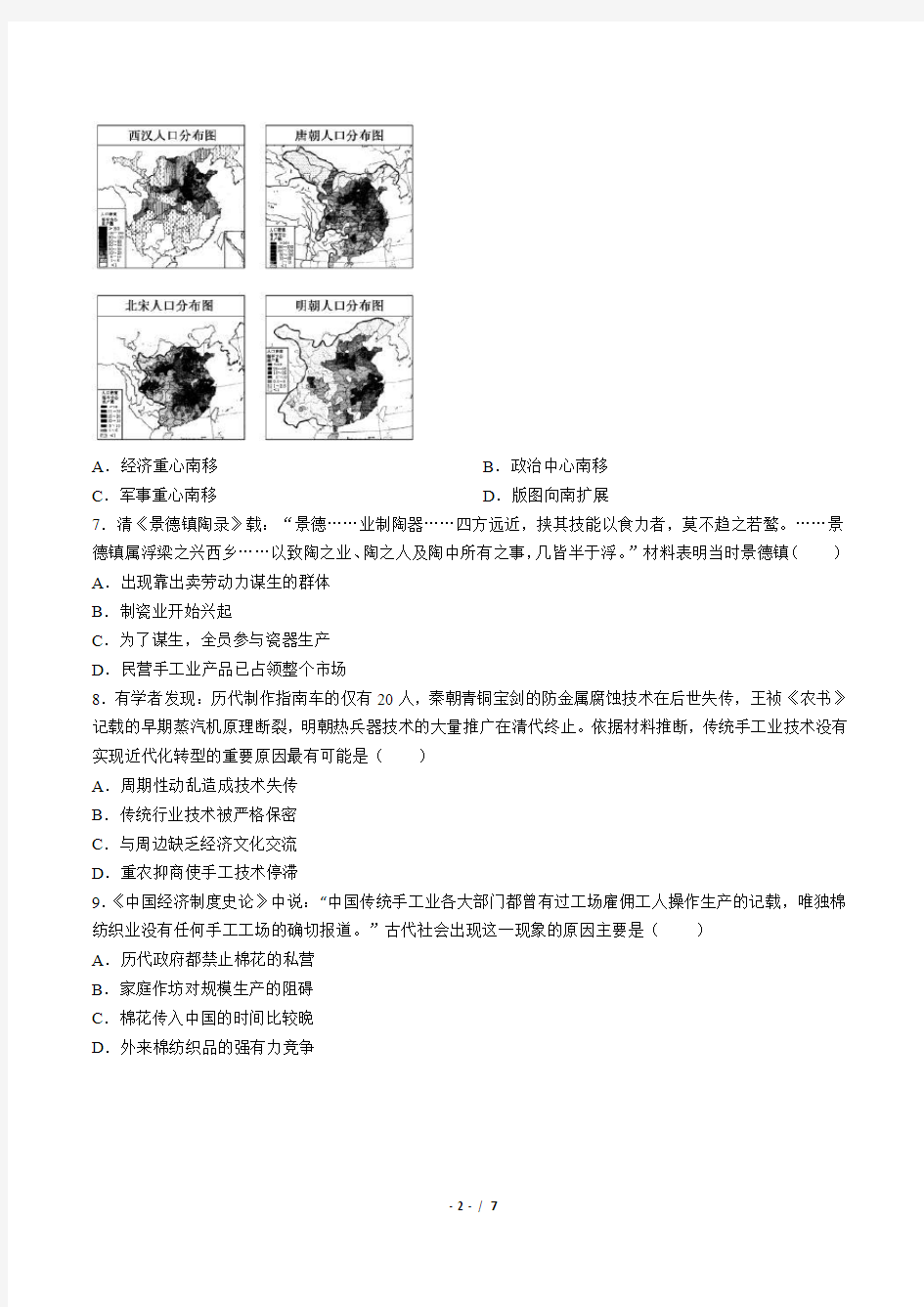

6.(2016·临沂模拟)下列是四幅古代人口分布图,人口疏密与颜色淡浓成正比。出现这一变化的主要原因是()

A.经济重心南移B.政治中心南移

C.军事重心南移D.版图向南扩展

7.清《景德镇陶录》载:“景德……业制陶器……四方远近,挟其技能以食力者,莫不趋之若鹜。……景德镇属浮梁之兴西乡……以致陶之业、陶之人及陶中所有之事,几皆半于浮。”材料表明当时景德镇()A.出现靠出卖劳动力谋生的群体

B.制瓷业开始兴起

C.为了谋生,全员参与瓷器生产

D.民营手工业产品已占领整个市场

8.有学者发现:历代制作指南车的仅有20人,秦朝青铜宝剑的防金属腐蚀技术在后世失传,王祯《农书》记载的早期蒸汽机原理断裂,明朝热兵器技术的大量推广在清代终止。依据材料推断,传统手工业技术没有实现近代化转型的重要原因最有可能是()

A.周期性动乱造成技术失传

B.传统行业技术被严格保密

C.与周边缺乏经济文化交流

D.重农抑商使手工技术停滞

9.《中国经济制度史论》中说:“中国传统手工业各大部门都曾有过工场雇佣工人操作生产的记载,唯独棉纺织业没有任何手工工场的确切报道。”古代社会出现这一现象的原因主要是()

A.历代政府都禁止棉花的私营

B.家庭作坊对规模生产的阻碍

C.棉花传入中国的时间比较晚

D.外来棉纺织品的强有力竞争

10.20世纪90年代末,印尼水域发现一艘唐代千年沉船“黑石号”,数万件古

代陶瓷制品及众多精美的金银器、铜镜等由此重见天日。这一考古发现不能说明

()

A.这是中国古代海上丝绸之路的重要证据

B.彩瓷是当时出口的大宗商品

C.当时的造船和航海技术较为发达

D.为了解唐代的手工业技术提供了依据

11.(2016·安徽摸底)某同学暑期到一博物馆参观,看到的下列文物,其中一定为赝品的是()

①夏朝的瓷器②商朝的青铜农具③唐朝的秘色瓷④北朝的青花瓷

A.①②B.②③

C.③④D.①④

12.(2016·洛阳期中)下表摘编自明清史志资料。它反映出这一时期江南()

A.手工工场普遍建立B.百姓赋税负担日益沉重

C.纺织业中心的林立D.手工业区域性分工明显

二、非选择题(第13题20分,第14题20分,共40分)

13.(2016·南京测试)中国古代是一个以农立国,以农为本的国家。阅读下列材料,回答问题。

材料一

武帝末年,悔征伐之事,乃封丞相为富民侯,下诏曰:“方今之务,在于力农。”以赵过为搜粟都尉。过能为代田,一亩三圳。岁代处,故曰代田。……用耦犁,二牛三人。一岁之收常过缦田亩一斛以上,善者倍之。……过试以离宫卒田其宫土需地,课得谷,皆多其旁田亩一斛以上。……至昭帝时,流民稍还,田野益辟,颇有畜积。

——《汉书·食货志》材料二

窃为四民之中,惟农最苦。农夫寒耕热耘,沾体涂足,戴星而作,戴星而息。蚕妇育蚕治茧,绩麻纺纬,缕缕而积之,寸寸而成之。其勤极矣。又水旱霜雹蝗,间为之灾。幸而收成……谷未离场,帛未下机,已非己有矣。农夫蚕妇所食者糠籺而不足,所衣者绨褐而不完。直以世服田亩,不知舍此之外有何可生之路耳。

——司马光《温国文正公文集》材料三

在传统时代,所谓农业生产结构,其主要生产要素可归纳为四项:(1)耕地,(2)作物,(3)农具,(4)劳力。……农业负担过重,这是一个比起小农经济的生产结构不符合现代要求更为严重,更为致命的病症。……中国的传统农业,无论从其现实的经济效益,还是潜在的发展可能,它自身不是不能转变,而是其自转变的通道,受到来自帝国政治、经济体制的阻扼,被堵塞以致堵死。……农业经济效果、历史效应,不只取决于它生产的内环境,还要受制于它的外部环境的有利与否。对传统中国而言,后者更是致命性的障碍。

——王家范《中国历史通论》

(1)材料一反映了哪些进步的农业生产技术?农业技术的进步对农业产生怎样的作用?体现了怎样的特点?(8分)21教育网

(2)据材料二,归纳司马光认为“惟农最苦”的原因是什么?导致农民“不知舍此之外有何可生之路”的政策性因素是什么?(4分)21教育名师原创作品

(3)材料三中的“内环境”与“外环境”分别指什么?结合材料一、二,你如何认识材料三的观点?(8分)

14.(2016·全国名校联考)阅读下列材料,回答问题。

材料一

棉花自宋代传入中国后,因其满足人们衣被之需的重要作用而为历代统治者所督导推广,到明代棉花种植已遍及全国各省区。……到了清代中叶,人口急剧增长的巨大压力一方面推动棉花种植继续向更广大区域分散,另一方面又进一步推动各种农作物首先是粮食和棉花向着各自适宜的地区集中。……手工棉纺织业也从发达的江南而几乎“广布到全国的每个州县去了”,呈现出时人所称的“棉花寸土皆有”,“织机十室必有”的景象。

——摘引自《城乡产业互动与近代内地民族棉纺织企业的发展》材料二

直到鸦片战争前夕,中国社会经济中能够直接应用机器生产的棉纺织工场微不足道,棉纺织业的工业化,还缺乏可资利用的现存的手工业基础。民族机器棉纺织业的纱锭数,截至1895年底止,“共为197396枚,工作纱锭162396枚,布机累积数4008台,工作布机3550台”。1895年后,机器棉纺织业成为华商投资设厂热潮的重点。据统计,“至民国2年(1913),中国全国华洋各厂共有纱锭982812枚,其中华商651676枚,日商233448枚。全国布机9389台,其中华商4633台,日商3546台,英商1210台”。

——摘引自《中国早期工业化进程中的二元模式》(1)根据材料一,概括明清时期棉纺织业发展的特点和原因。(10分)

(2)根据材料一、二,分析近代棉纺织业生产方式的变化,并说明近代棉纺织业发展的影响。(10分)

古代中国的农业和手工业

答案

1~5.DBBDD

6~10.AAABB

11~12.DD

13.(1)技术:代田法;耦犁(二牛三人耕作法)。

作用:产量增加;耕地面积扩大。

特点:精耕细作。

(2)原因:生产(生活)艰辛;自然灾害破坏;赋税沉重。

因素:重农抑商政策。

(3)内环境:自然环境(耕地),技术和农具,农作物;劳动力。

外环境:国家政策(体制)。

认识:小农经济在封建社会的早期已经得到较快发展,但受到封建体制(社会环境)的阻碍,无法获得突破性发展。

14.(1)特点:棉纺织的范围日益扩大;棉纺织业成为主要的纺织部门。

原因:人们生活的需要;政府政策的推动;棉花种植范围的扩大。

(2)变化:由手工生产到机器生产;由工场到工厂。

影响:为中国近代社会转型奠定了经济基础;抵制了西方的经济侵略;为近代民主革命奠定了阶级基础。

古代中国的农业和手工业

解析

1.解析:材料没有提及经济政策中的农业与商业的关系问题,故A项错误;依据“深耕细锄,厚加粪壤,勉致人工,以助地力”可知精耕细作的方式在农业生产中的作用很大,可以增加粮食产量,故B、C两项错误,D项正确。

2.解析:根据题干中“游于楚,反于晋”可知桔槔出现于春秋战国时期,故①正确;根据题干中“凿隧而入井,抱瓮而出灌”可知桔槔是用于灌溉的工具,故②正确;从图片中可看出,桔槔方便了人们取水灌田,所以有助于提高农业生产力,故③正确;春秋战国时期还没有形成中央集权的政府,故④错误。

3.解析:材料中引文意思是,鲁国南边村野之地,有个叫吴虑的人,冬天做陶夏天耕田,逍遥自在好比古代的舜,可见,农业与手工业相结合、自给自足的自耕农经济已经出现,故B项正确。

4.解析:税制改革的目的是维持国家财政,不是原因,故A项错误;小农经济是取代“千耦其耘”集体耕作模式的新模式,是表现,不是原因,故B项错误;私田大量开垦是税制改革的直接原因,而铁器牛耕的出现则是私田大量开垦的原因,亦是其根源。

5.解析:材料中“运用到很高的水平,却没想到要改善和替代它”说明男耕女织的小农经济及社会结构保持稳定,从根本上说明了其滞后性。

6.解析:材料中图示显示南方人口逐渐增多,体现经济重心南移,故A项正确;中国政治中心一直在北方,故B项错误;材料中没有体现军事重心和版图的信息。

7.解析:由材料“挟其技能以食力者,莫不趋之若鹜”“以致陶之业、陶之人及陶中所有之事,几皆半于浮”可知,景德镇出现了许多靠出卖劳动力谋生的人,制瓷业及其劳动者,陶瓷产品几乎占据浮梁的一半,故A项正确;原始瓷器在商周时期已经出现,清朝时制瓷业开始兴起与史实不符,故B项错误;材料并未体现全员参与瓷器生产,故C项错误;材料未能表明民营手工业产品占领整个市场,故D项错误。

8.解析:提炼材料关键信息,秦防金属腐蚀技术失传、元代早期蒸汽机原理断裂、明朝热兵器技术在清代终止,归纳其共性,均是在王朝更迭时期,导致周期性动乱造成技术失传,故A项正确。

9.解析:鸦片战争以前,中国棉纺织生产的主要形态是依附于农业的耕织结合的家庭副业,其生产目的是自给自足,其经营的规模主要是以家庭为单位,这就不能形成大规模的生产,也影响了这一行业出现资本主义萌芽。

10.解析:材料涉及“唐代的沉船”,反映了海上丝绸之路的状况;元代开始进入彩瓷生产时代,与题干时间信息不符;唐代海上贸易兴盛,与造船、航海技术有关;材料涉及“陶瓷制品”及“金银器”等,反映了唐代手工业的技术水平。

11.解析:东汉晚期瓷器才出现,故①错误;商朝的青铜农具和唐朝的秘色瓷是可能看到的,故②③正确;青花瓷在元朝才出现,故④错误,D项符合题意。

12.解析:手工工场是资本主义萌芽的标志,材料中苏州府“计日受值”的史料中能体现资本主义萌芽出现,但其他各地的史料中没有体现,故A项错误;材料中没有体现百姓负担过重的内容,故B项错误;材料体现了四个地区纺织业发展较好,但不能体现出各自成为当时的纺织业中心,故C项错误;材料中四府

分别以棉纺织或丝织业为主,表明手工业生产具有区域性分工的特点,故D项正确。

13.解析:第(1)问第一小问,根据“过能为代田,一亩三圳”“用耦犁,二牛三人”归纳生产技术的进步;第二小问,“昭帝时,流民稍还,田野益辟,颇有畜积”“一岁之收常过缦田亩一斛以上,善者倍之”说明作用;第三小问,结合传统农业生产特点回答。第(2)问第一小问,根据“戴星而作,戴星而息”“缕缕而积之,寸寸而成之”“水旱霜雹蝗,间为之灾”“谷未离场,帛未下机,已非己有矣”,归纳原因;第二小问,结合所学说明政策性因素。第(3)问第一小问,根据材料“(1)耕地,(2)作物,(3)农具,(4)劳力”可知内环境;据“受到来自帝国政治、经济体制的阻扼,被堵塞以致堵死”可知外环境;第二小问,根据农业先进技术的采用小农经济在封建社会的早期已经得到较快发展,但受到封建体制的阻碍,农业生产工具无法获得突破性发展谈认识。

14.解析:第(1)问第一小问,据材料一进行归纳概括;第二小问,据“到了清代中叶,人口急剧增长的巨大压力”结合所学概括原因。第(2)问第一小问,据“鸦片战争前夕,中国社会经济中能够直接应用机器生产的棉纺织工场微不足道”“1895年后,机器棉纺织业成为华商投资设厂热潮的重点”分析生产方式的变化;第二小问,结合所学从民族资本主义的发展所带来的影响等角度说明影响。

中国古代农业发展

中国古代农业发展 清外历史组 考点1、简述河姆渡遗址、半坡遗址等原始农耕文化特征。 (1)、河 姆渡原始居民(南方):种植水稻,我国是世界上最早种植水稻的国家;使用骨、木、石质及陶质工具,其中骨器有耒、耜、锄等。 (2)、半坡原始居 民(北方):种植粟,我国是世界上最早种植粟的国家;使用石铲、石刀等工具,种植粟、麻和蔬菜,把粟加工成小米,用麻纺织麻布。 考点2、通过商鞅变法等史实,认识战国时期的社会变革。 (1)、 战国前期,铁器普遍使用和牛耕的推广,促进了各国经济发展和社会进步。(生产力f生产关系) (2)、商鞅变法措施中,重农抑商、奖励耕织,极大地促进了农业经济发展。考点3、知道 《齐民要术》等重要著作。 北魏农学家贾思勰著《齐民要术》,是我国现存最早的农学著作;书中阐述了新发明, 即利用杠杆原理制成的灌溉工具一一桔槔。 考点4、列举贞观之治的主要内容。 (1)唐太宗以民为本的措施:轻徭薄赋,以实物代替劳役 (即:庸)。减轻了农民负 担,提高了农民生产积极性,促进了农业经济的发展。 (2)唐朝新式农具:曲辕犁提高了耕作效率, 筒车提高了灌溉效率。共同促进了农业发展。 考点5、列举宋代南方生产发展和商业繁荣的史实,了解中国古代经济重心的南移。辽宋夏金时期,南方农业发展速度超过北方,南方农业发展表现如下: (1)、南方灌溉技术提高。发明了牛转翻车,修筑水闸用于灌溉 (2)、南方耕作技术提高。在湖泊江边开辟圩田,在丘陵山地修造梯田。 (3)、南方水稻产量大幅增长。著名水稻产区有苏州和湖州。 (4)、原产北方的小麦、粟、豆类在南方扩大种植。 (5)、棉花种植面积扩大,成为南方重要的经济作物。 考点6、简述成吉思汗统一蒙古和忽必烈建立元朝的史实。 元世祖忽必烈重视农业的措施: (1)、下令禁止把农田变为牧场,鼓励开荒种粮; (2)、向全国推广棉花种植技术,棉布开始成为百姓的主要衣料; (3 )、治理黄河,新开运河,使京杭大运河变直而通畅。 二、延伸:1973年,袁隆平培育成功籼型杂交水稻,为解决世界粮食短缺问题做出了贡献, 他被国内外誉为“杂交水稻之父”。 三、提升 1?中国古代农业发展的主要原因

2020高考历史人教版必修2一轮复习:古代中国的农业和手工业的发展课时作业

第1讲古代中国的农业和手工业的发展课时作业 一、选择题 1、西汉王朝建立不久,朝廷将田赋从秦时“太半之赋”减至十五税一,之后又减至三十税一,甚至一度“除田之租税”。汉初实行轻徭薄赋政策的主要原因是( ) A.农民生活极贫困 B.汉初财政较宽裕 C.统治者开明政策 D.鉴于秦灭亡教训 答案 D 解析汉初农民生活贫困可能是其推行轻徭薄赋的原因,但不是主要原因,故A项错误;汉初社会经济极端贫困,皇帝出驾配不齐四匹纯色马,将相只能乘牛车上朝,故B项错误;轻徭薄赋是汉初统治者开明政策的表现之一,非主要原因,故C项错误;题干中“西汉王朝建立不久”,统治者一再减轻农民田租意在维护统治,故D项正确。 2.《耒耜经》记载:“进之则箭下,入土也深;退之则箭上,入土也浅。……江东之田器尽于是。”这一农具( ) A.由西域传入 B.属水力灌溉工具

C.在东汉时普遍使用 D.在当时的江南地区广泛使用 答案 D 解析据材料“进之则箭下,入土也深……入土也浅……江东之田器”可知说的是曲辕犁,该犁能够调整耕地深浅,又名江东犁,依所学,唐朝时出现曲辕犁,在江东地区出现而非西域传入,故A项错误;曲辕犁是耕作工具而不是灌溉工具,故B项错误;唐朝出现曲辕犁,故C项错误;据材料“江东之田器尽于是”,可知曲辕犁在江南地区广泛使用,故D项正确。 3.(2019·潍坊模拟)南宋刘一止《苕溪集》载:“老龙下饮骨节瘦,引水上诉声呷呀。初疑蹙踏动地轴,风轮共转相钩加。……残年我亦冀一饱,谓此鼓吹胜闻蛙。”这可以佐证( ) A.冶金工具革新 B.农业技术进步 C.风能普遍利用 D.小农生活富足 答案 B 解析据材料可知是灌溉工具,故A项错误;材料体现的是灌溉工具,故B项正确;材料不能体现风能普遍利用,故C项错误;“冀一饱”不能说明生活富足,故D项错误。 4.(2018·哈师大附中模拟,25)北宋前期,统治者提倡江南江北不同

人民版高中历史必修二11《古代中国的农业经济》教案

专题一古代中国经济的基本结构与特点 第一节古代中国的农业经济 【课标要求】 “知道古代中国农业的主要耕作方式和土地制度,了解古代中国农业经济的基本特点。”【教学目标】 一、知识目标 了解中国远古时期,农业就占据了主导经济的地位。了解古代中国农业的主要耕作方式和生产工具的演进。了解中国古代赋税和徭役,进而明白古代中国的农民承受的沉重负担。了解古代中国的土地制度和土地兼并问题。了解古代中国水利事业在农业经济发展中的重大作用。通过对课本内容的学习理解古代中国农业占据主导的经济地位的原因,从而锻炼历史分析和历史概括的能力。通过对主要耕作方式和生产工具的演进的了解,理解工具变革在生产发展中的关键作用,从而培养学生运用唯物主义观点分析问题和解决问题的能力。 二、过程与方法 学生可以根据教材内容以及教材所提供的历史史料和历史图片,并在教师的指导下,进行大胆想象、数理分析和创新性思维。并使学生学会用比较法、阅读法、观察法和历史联想法等方法进行历史问题的分析和解决。 三、情感态度与价值观 通过对本课的学习,使学生知道古代中国有高度发达的农业文明;我们的祖先在生产实践中建造了大量的世界闻名的水利工程,从而增强民族自豪感和自信心,加深对伟大祖国的热爱之情。 【教学用具】多媒体 【教学重点、难点】 一、重点:理解和认识中国古代的土地制度和赋税制度。 二、难点:分析了解古代中国农业经济的基本特点。理解中国古代依附于土地的两个不同阶级的深层次关系;理解土地集中与农业经济发展和民众暴动的关系;理解生产工具的革新与经济发展的辩证关系。 【教学过程】 〖复习并导入〗 中国是世界文明古国之一,曾以其辉煌灿烂的文明令世人瞩目和向往。古代的中国有着发达的农业,先进的手工业和繁盛的商业,从而为文明的萌生和发展提供了雄厚的经济基础。要了解中国古代文明辉煌灿烂的原因就必须了解古代中国经济的基本结构与特点。 鉴于本节内容较松散,可以先让学生快速阅读各目标题,归纳出本节主要内容。然后在教师引导下,使学生明白本节主要讲述了以下几方面内容:农业的起源、农耕方式和农耕工具的改进、赋税和徭役繁重、土地兼并问题、古代水利事业的发展。 〖讲授新课〗 一、农业的起源 (一)学生阅读第一目,思考: 1、在远古时代,开始占据经济主导地位的是哪个生产部门? 2、请你说说有关“神农”的传说。 3、P4学习思考:为什么“神农”在中国早期神话传说中有特殊的地位? (二)讲解 1、投影“神农氏”的图像及其相关传说。引导学生分析神农传说的意义以及农业在中国古代的积极作用――农业占经济的主导地位。 2、传说:①神农氏创制了原始的农具耒耜;②教导民众耕作;“神农能殖嘉谷”,反映了

古代中国的农业与手工业doc 7页.doc

2011年高考历史二轮复习学案(必修二) 古代中国的农业和手工业 【知识梳理】 一、农业 (一)农业耕作方式的演进----从刀耕火种到铁犁牛耕 1、从刀耕火种到铁犁牛耕: ①原始社会时期:刀耕火种,反映了当时生产力水平的相对低下。 ②商周时期:青铜农具出现,但由于青铜的昂贵,在农业生产中只是少量使用。 ③春秋战国时期: 开始运用, 工具出现.反映了这一时期生产力水 平和农业生产技术的显著提高。 ④西汉时期,铁制工具普遍使用,牛耕技术推广,二牛抬杠(耦犁)。 ⑤东汉:使用一牛挽犁. ⑥唐朝:的出现标志着中国耕犁趋于完善。 演进根本原因:推动耕作方式演变的根本原因是生产力的发展,特别是生产工具的进步。 2、生产工具的演变 (1)从材质方面:石,骨,木---青铜,铁 (2)从工艺方面:打制---磨制----冶炼,铸造 (3)从牵引动力方面:人力----畜力 总结:主要耕作方式、生产工具演变反映生产力的发展水平不断提高。 (二).土地制度-------土地私有制的确立: 1、原因:;分封制崩溃井田制瓦解 2、确立:,商鞅变法以法律的形式确立土地私有制。 3、确立的过程: ①春秋时期,随着铁犁牛耕的出现,大量荒地被开垦出来,出现了许多私田。 ②私田主人将私田隐瞒不报,不向国君交纳赋税;又由于战争频繁,井田上的劳动力减少,井田制日益瓦解。为了增加收入,以鲁国为代表的各诸侯国进行税制改革,无论

公田、私田,一律按亩纳税,这促使了土地由国有向私有的转化,私田主人转变为新兴的封建地主,耕种地主土地的人转变为佃农,新的封建土地所有制形成了。 ③战国时期,以商鞅变法为代表的各诸侯国通过变法活动,以法律形式确立封建土地所有制。 4、封建土地私有制特点: ①在中国存在两千多年(建国初结束); ②封建地主依靠政治经济特权,大量兼并农民土地; ③广大农民只有很少土地或完全没有土地,受封建地主和国家的剥削和压迫,生活贫困; ④是中国封建社会土地所有制形式的主要形式。 知识链接:中国古代土地制度的基本形态(一般了解) 总结:古代中国土地制度的发展变化,体现了生产关系的重大调整,是生产力发展的必然结果。从战国时期开始的封建土地所有制,一直延续了两千多年,直到新中国成立后,经过土地改革运动,才被彻底废除。 (三).生产方式---------男耕女织的小农经济: 1.含义:以家庭为生产、生活单位,农业和家庭手工业相结合,生产主要是为满足自家基本生活的需要和交纳赋税,是一种自给自足的自然经济。 小农经济与自然经济区别、联系:小农经济强调以家庭为单位的经营形式,在封建社会、资本主义社会、社会主义社会都存在。自然经济是相对于商品经济而言,产生于原始社会,其生产不以交换为目的。在从封建社会到半殖民地半封建社会结束期间,小农经济就等于自然经济。 2.形成原因:①、技术的出现和普及;----生产力的发展和生产工具的改进 ②的确立。------生产关系的变革 3.地位:①自给自足的自然经济始终是在中国封建经济中占主导地位; ②在较长时期内推动了社会的发展和经济的进步; ③自然经济的牢固存在是中国封建社会发展缓慢和长期延续的重要原因。 4.特点:①以为生产生活单位,注重精耕细作(分散性); ②相结合(男耕女织); ③生产是满足自家基本生活的需要和交纳赋税,是一种自给自足的自然经济(封闭性)。 5.评价: 积极性:小农经济在封建社会形成和发展时期,小农经济基本适应生产力的发展水平,推动了社会经济的发展;是推动精耕细作技术发展的主要动力;是封建王朝主要的财政来源,关系到封建政权的长治久安;是古代中国一切文明成就的经济基础。 局限性:在封建社会后期,随着生产力和商品经济的日益发展,小农经济逐渐阻碍了经济的发展,使中国封建社会得以长期延续,也是近代中国落后的原因之一。 (四).古代中国农业经济的基本特点:(从农业起源、耕作方式、经营模式、土地制度、生产组织形式等方面分析)

2019年高考历史二轮复习方略课时作业14古代中国的农业和手工业经济人民版

课时作业14古代中国的农业和手工业经济 (时间:45分钟满分:100分) 一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分) 1. (2018 ?河北省衡水中学高三上学期二调)中国古代“广种未必多收”已为人熟诵; 农谚云:“锄头底下三分泽”;贾思勰曾告诫:“凡人家营田,须量己力,宁可少好,不可多恶”。这些意在强调中国古代农业() A. 生产技术的成熟B .粮食产量的稳定 C.精耕细作的重要D .生产效率的低下 解析:根据材料中的“锄头底下三分泽”“凡人家营田,须量己力,宁可少好,不可多 恶”,说明精耕细作对于农业生产和农民生活非常重要,故答案为C项。材料没有反映生产 技术的发展情况,排除A项;B D项材料不能反映,排除。 答案:C 2. (2018 ?湖南三湘名校教育联盟高三第一次大联考)甲骨文卜辞:“(王)大令众人曰:协田。”《诗经》:“千耦从耘。”(宋代)范成大《四时田园杂兴》:“昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。”材料反映了() A. 铁犁牛耕是传统农业的主要耕作方式 B. 小农经济是古代社会的基本生产模式 C. 精耕细作推动古代农业长期领先世界 D. 农业经营方式由集体劳作到个体农耕 解析:从甲骨文卜辞到《四时田园杂兴》反映了农业经营方式由集体劳作到个体农耕的变化,D 正确;铁犁牛耕是传统农业的主要耕作方式,与甲骨文卜辞的内容“协田”不符,排除A;小农经济是古代社会的基本生产模式与甲骨文卜辞的内容“协田”不符,排除B; 精耕细作与甲骨文卜辞的内容“协田”不符,排除Co 答案:D 3. (2018 ?黑龙江省大庆高三第一次教学质量检测)东吴时,南方出现亩产5石稻的高产纪录,而南朝时则亩产高达10石左右,豫章(今江西北部)甚至创造了“一亩二十斛” (1 斛即1石)的最高纪录。这种现象出现的主要原因是()

《中国古代农业及手工业》

2016年高三历史一轮复习训练:13《中国古代的农业及手工业》(含解析) 课时训练13 中国古代的农业及手工业 一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分) 1.恩格斯说:“铁已在为人类服务,铁使更大面积的农田耕作,开垦广阔的森林地区成为可能。所以它是在历史上起过革命作用的各种原料中最后和最重要的一种原料。”下列史实最能反映出铁的这种“革命作用”的是( ) A.促使牛耕技术得以推广 B.推动水利的兴修 C.出现著名的冶铁中心 D.封建土地所有制的形成 2.“过春节”又称为“过年”。“年”的甲骨文写法是上面部分为“禾”字,下面部分为“人”字。这一节日形成的根本原因是 ( ) A.人们祈求谷物生产大丰收 B.自然经济在中国古代一直占主导地位 C.为了纪念神农氏 D.农业生产是中国古代立国的根本 3.欧洲中世纪谷物的收获量通常是播种量的三至四倍,最好的年成也不过是六倍。从云梦竹简的材料来看,早在秦汉时期中国谷物的收获量就至少为播种量的十倍或十几倍。古代中国农业相对发达的主要原因是 ( ) A.土地私有制度的确立 B.基于小农经济的农业精耕细作 C.铁制农具的使用与推广 D.黄河、长江流域适宜农业发展 4.《新全球史》记载,从公元前6世纪开始,铁制农具在中国骤然增加,铁犁、铁镐、铁锹、铁锄、铁镰刀和铁耙在乡村里成为日常用具。这一现象给当时社会发展带来的影响包括( ) ①私田开始出现②农业产量的提高③“宗庙之牺,变为畎亩之勤”④小农经济逐步形成 A.①②③B.①②④ C.①③④D.②③④

5.近年河南省发掘的9 000年前贾湖文化遗址中,发掘出我国最早的碳化稻米及石磨盘、磨棒、石铲等实物资料,这表明 ( ) A.我国农业起源于本地区 B.当时南方的稻作推广到中原,改变北粟南稻格局 C.当时本地先民生产生活比较先进 D.中原地区是中华民族的发祥地 6.十字绣是我国一种古老的民族刺绣。下图中的十字绣形象地反映了古代中国( ) A.落后的原始农业经济 B.男耕女织的自然经济 C.高度发达的商品经济 D.缓慢发展的资本主义经济萌芽 7.2010年在安徽省蚌埠市发掘出双墩1号墓,出土随葬品2400余件(如图),据考古专家论证,该墓主极有可能是春秋时期钟离国的国君。下列对此解释正确的是( ) A.当时人们还不会烧制瓷器 B.当时冶金业特指青铜铸造 C.当时金属乐器铸造术先进 D.当时钟离国国君身份是大宗 8.在今天的收藏领域,官窑瓷器比民窑瓷器更受青睐,拍卖价格也更高。这主要是因为官窑产品( ) A.年代久远B.存世量大 C.造型别致D.工艺高超 9.《春秋公羊传》对“四民”的解释:“一曰德能居位曰士;二曰辟土殖谷曰农;三曰巧心劳手以成器物曰工;四曰通财鬻货曰商。”材料对“士、农、工、商”的划分依据是 ( ) A.社会地位B.职业分工 C.道德品质D.知识水平 10.沈括《梦溪笔谈》载:“世间锻铁所谓钢铁者,用柔铁屈盘之,乃以生铁陷其间,泥封炼之,锻令相入,谓之团钢。”这项技术最早出现于 ( ) A.春秋时期B.西汉 C.南北朝D.北宋

2020届高考历史(人教版)一轮复习第18讲古代中国的农业和手工业的发展【作业】

第18讲古代中国的农业和手工业的发展 一、选择题 1.(2018·“千校联盟”预测,25)西汉王朝建立不久,朝廷将田赋从秦时“太半之赋”减至十五税一,之后又减至三十税一,甚至一度“除田之租税”。汉初实行轻徭薄赋政策的主要原因是() A.农民生活极贫困 B.汉初财政较宽裕 C.统治者开明政策 D.鉴于秦灭亡教训 答案 D 解析汉初农民生活贫困可能是其推行轻徭薄赋的原因,但不是主要原因,故A项错误;汉初社会经济极端贫困,皇帝出驾配不齐四匹纯色马,将相只能乘牛车上朝,故B项错误;轻徭薄赋是汉初统治者开明政策的表现之一,非主要原因,故C项错误;题干中“西汉王朝建立不久”,统治者一再减轻农民田租意在维护统治,故D项正确。 2.(2018·天津和平区一模,2)《耒耜经》记载:“进之则箭下,入土也深;退之则箭上,入土也浅。……江东之田器尽于是。”这一农具() A.由西域传入 B.属水力灌溉工具 C.在东汉时普遍使用 D.在当时的江南地区广泛使用 答案 D 解析据材料“进之则箭下,入土也深……入土也浅……江东之田器”可知说的是曲辕犁,该犁能够调整耕地深浅,又名江东犁,依所学,唐朝时出现曲辕犁,在江东地区出现而非西域传入,故A项错误;曲辕犁是耕作工具而不是灌溉工具,故B项错误;唐朝出现曲辕犁,故C项错误;据材料“江东之田器尽于是”,可知曲辕犁在江南地区广泛使用,故D项正确。 3.(2019·潍坊模拟)南宋刘一止《苕溪集》载:“老龙下饮骨节瘦,引水上诉声呷呀。初疑蹙踏动地轴,风轮共转相钩加。……残年我亦冀一饱,谓此鼓吹胜闻蛙。”这可以佐证() A.冶金工具革新 B.农业技术进步 C.风能普遍利用 D.小农生活富足 答案 B

农业的发展了历史

中国农业发展史 食物生产是人类生存和发展的首要条件。农业是以食物生产为目的的经济活动,因此,农业的产生是人类社会发展史上的一次革命性变迁。距今一万年左右,农业开始 在我国出现,原始农业初步发展。公元前21世纪至公元前771年,我国由原始社会进入奴隶制时代,原始农业也逐渐向粗放农业转变,为后来农业的长足发展创造了条件。 中国农业的起源 中国是人类的发祥地之一。距今170万至1万年前,已有脱离动物界的原始人类生活在这片辽阔的大地上。当时尚末产生农业,原始人类依靠采集和渔猎为生,史称旧 石器时代,相当于中国古代传说中的有巢氏“构木为巢”、燧人氏“钻燧取火”’和伏羲氏“以佃以渔”的时代。然而,随着人口的增长和采集渔猎的强化,人类常常面临饥饿的 威胁。如何获得稳定而可靠的食物来源成了农业起源的动力。 我国农业发生最早的地区是黄河流域和长江流域。黄河流域土壤疏松肥沃,气候温 暖干燥,为原始农业的发生与发展提供了良好的自然条件。考古学资料表明,黄河中 游的磁山和裴李岗文化距今已有8000年历史。遗址中发现大量粟类作物,有的窖穴堆积达2m以上。从出土工具看,不仅有石斧、石刀、石铲、石镰等种、管、收农具, 还有石磨盘和石磨棒等粮食加工工具。此外,还表现有猪、狗、鸡的遗骸,说明当时 已经形成农牧混合型农业经济。其后的仰韶文化以及黄河上游马家窑文化、齐家文化 和下游的大汶口文化、龙山文化均表明黄河流域是我国农业起源最早的地区之一。 长江流域气候温暖湿润、雨量充沛,为以水稻种植为特色的原始水田农业的发展创 造了条件。浙江余姚的河姆渡遗址是新石器早期文化遗存,距今已7000多年。在这里发现有稻谷、谷壳、稻秆、稻叶等遗存,厚20~50cm,此外还发现大量的石斧和骨耜。在相距不远、年代与之相近的桐乡罗家角遗址中还发现籼粳栽培稻并存。这些说明长 江流域与黄河流域一样是中国古代农业文明的摇篮(图)。其后的马家浜文化和良渚文 化都是这一传统的继续。 南方地区农业起源较黄河、长江流域相对为晚,较典型的代表有广东曲江的石峡遗址、云南白羊村遗址和福建昙石山遗址,距今5000至3000年。河北、内蒙古及东北

高中历史 1.1 古代中国的农业经济学案 人民版必修2

《1.1 古代中国的农业经济》 【课标要求】知道古代中国农业的主要耕作方式和土地制度,了解古代中国农业经济的基本特点。 【教学重点】理解和认识中国古代的土地制度和赋税制度 【教学难点】理解土地集中与农业经济发展和民众暴动的关系; 理解生产工具改进与经济发展的辨证关系 一、独学指导 (一)知识指导 耕作方式:刀耕火种铁犁牛耕 古代中国的农业经济经营方式:小农户个体经营为主 原始社会:氏族公社土地公有制 土地制度奴隶社会:井田制(土地国有制) 封建社会:土地私有制 (二)独立学习 知识点一:古代中国农业的起源及其历史地位 1、起源: (1)中国是世界农业发祥地之一,早在七八千年前流域和流域就形成了规模性的经济,并最早培植了和等作物。 (2)据说神农氏创制了原始农具,教导。 (3)许多时代的遗存,反映了当时先民们进行农耕创造的实践。 2、地位:农耕是古代中国的经济形式,支撑着中国古代的社会 _和,中国古代的重大文明成就,都是在发展的基础上取得的。 知识点二:古代中国农业的耕作方式 1、耕作方式的演进 (1)古代农业最初经历了“ ”的原始阶段,直至时期,中国南方依然采用这种耕作方式。 (2)铁犁牛耕——小农经济形成 ①时期,农业发达的地区已经采用了技术和农具。 ②代,牛耕逐渐普及全国,铁制农具的数量大大超过前代;农具有所改进,如出现便于中耕的和便于的收获的以及播种工具;东汉时,一牛挽犁逐渐取代。 ③唐代出现的,可根据实际需要,改变牵引点的高低,控制耕土的深浅。 2、评价:的改进,提高了农产品亩产量,推动了中国的发展;传统农业长期以来以为主,农业耕作技术难以实现性的发展。 知识点三:古代土地制度与土地兼并 1、土地制度的演变 (1)商周时代的,土地名义上为国家公有,实际归国王所有。 (2)战国时期,在秦国变法,废除制,确立了。 (3)北魏到唐中叶推行制,国家授田给,农民承担。

统考版2021高考历史一轮复习第18讲古代中国的农业和手工业学案含解析人教版.doc

第18讲古代中国的农业和手工业 [必备知识·夯基固源] 主干知识历史认知 授课提示:对应学生用书第101页 一、精耕细作的古代农业 1.耕作方式 (1)刀耕火种:原始社会使用石刀、石斧、石犁,依土地肥力变化而迁徙。 (2)石器锄耕:商周出现青铜农具,但很少使用,主要工具仍是木制的耒耜和石锄、石犁。 (3)铁犁牛耕 ①春秋战国:铁农具和牛耕出现并推广。 ②两汉:西汉发明了犁壁,赵过发明耦犁,东汉推广到珠江流域。 ③隋唐:江东地区出现曲辕犁,安装了犁评,犁耕技术日渐完善。 2.耕作技术 (1)春秋战国:使用当时世界上先进的垄作法。 (2)汉朝:出现了二牛一人犁耕法和赵过推行的代田法。 (3)魏晋南北朝:北方旱地耕耙耱技术形成,南方水田也采用耕耙技术,我国农业耕作技术成熟并定型。 3.耕作制度:两汉以一年一熟为主。宋朝以后,江南形成稻麦轮作的一年两熟制,有些地方形成一年三熟制。 4.水利灌溉 (1)水利工程:战国时期的都江堰、汉朝的漕渠、白渠和龙首渠等。 (2)灌溉工具:曹魏时改制翻车,唐朝创制筒车,宋朝出现水力高转筒车,明清时期出现风力水车。 5.经营方式 (1)集体劳作:商周时期,土地归国家所有,劳动者在田间集体耕作。 (2)个体农耕(小农经济) ①原因:铁农具出现和牛耕推广,封建土地私有制确立。 ②特点:以一家一户为单位;男耕女织,自给自足。 ③地位:中国传统农业社会生产的基本模式。 ④评价

1.原始社会:土地属于氏族公社所有。 2.夏、商、西周:井田制,一切土地名义上属于国家,实际上是奴隶社会的贵族土地所有制。 3.封建社会:封建土地所有制。 (1)确立:春秋时期的初税亩实际上承认了土地私有的合法性;战国时期的变法以法律形式确立了封建土地私有制。 (2)评价:在中国历史上延续了两千多年;地主阶级依靠政治经济特权,大量兼并农民的土地,造成了社会的分化。 (3)问题:土地兼并现象严重。 1.官营手工业 (1)历程:夏、商、西周时期的手工业,全部由官府垄断,“工商食官”;春秋战国时期继续发展;西汉武帝以后最有利可图的行业都收归官办。 (2)特点:由政府直接经营,进行集中的大作坊生产。生产不计成本,产品大多精美。 (3)表现 ①冶金业

高考历史人教版必修二考点练习:古代中国农业手工业

1.《关于秦汉农业的若干问题》一文中写道:“战国初期||,粮食产量每亩只有一石半左右(合今1.051 7石)||,而西汉时||,据农学家氾胜之讲||,在某些地方中田亩十三石(合今3.76石)||,薄田亩十石(合今2.89石)||。”这 说明() A.铁犁牛耕技术得到推广B.精耕细作生产有所发展 C.国家重农政策效果显著D.小农生产的优越性显现 解析:选B精耕细作的特点就是在有限的土地上||,通过提高耕作技术||,来提高单位面积产量||,材料中战国初期到西汉粮食亩产量的大幅提高||,正说明了精耕细作生产有所发展||,故B项正确||。 2.唐朝法律曾详细规定了对宰杀耕牛的处罚||,杀自家牛者也要判一年徒刑||。宋代对杀牛者的处罚更为严厉||,杀牛者要处徒刑两年||,甚至要刺配充军||。上述规定反映了() A.封建王朝法律的严酷性 B.奖励耕战政策的必要性 C.小农经济地位的重要性 D.自给自足经济的脆弱性 解析:选C上述规定保障了农业生产需要的畜力||,体现出小农经济地位的重要性||,故C 项正确||。 3.统一后的秦||,除皇室以外||,明显有军功地主和宗法地主两类||,前者主要来源于秦国||,后者是原六国依靠宗法血缘关系的地主、贵族||,两类地主控制了全国大部分土地||。这表明() A.宗法制度顽强存续B..封建土地制度占据主导 C.秦尚未真正完成统一D.秦的社会矛盾错综复杂 解析:选B根据“两类地主控制了全国大部分土地”可知||,地主土地所有制成为社会的主要方式||,故B项正确||。 4.唐代中叶||,“官授田之法尽费废||,则之所谓输庸调(纳税服役)者多无田之大矣”||,有官员认为“按籍而征之”的传统方法弊病重重||。为此||,政府纳税改革的合理方向应是() A.减免纳税B..按人纳税 C.加征商税D.按地征税 解析:选D题干中提到税制的弊端是“输庸调(纳税服役)者多无田之大矣”||,并不是赋税过重||,故A项错误;题干中提到“‘按籍而征之’的传统方法弊病重重”说明按人头征税已不可取||,故B项错误;题干中提到出现了“多无田之大矣”的现象||,说明与土地有关||,与商税无关||,故C项错误||,D项正确||。 5.王家范、谢天佑先生曾经精辟地指出:“小农经济一锄、一镰||,一个主要劳力加上一些辅助劳力||,一旦和土地结合||,就可以到处组织起简单再生产||。”对这段话最正确的理解是() A.小农经济具有极强的稳定性

高中历史 知识点考点解析含答案 中国古代的农业与手工业01知识讲解

中国古代的农业与手工业 考点解读 考点提示 农业的主要耕作方式 手工业的发展与资本主义萌芽 知识经纬 知识清单 发达的古代农业

2、男耕女织的小农经济 (1)土地所有制:私有。 (2)基本生产单位:家庭。 (3)生产目的:满足自家生活需要。 (4)特点:____⑤____。 (5)优点:具有生产积极性;有利于精耕细作。 (6)缺点:规模小,脆弱,孤立。 古代手工业的进步 1、素称发达的官营手工业 (1)概况 发展历程:夏、商、周时期:官府垄断;春秋战国:继续发展;西汉武帝以后:煮盐、冶铁、铸钱收归官办。 经营特点:政府____①____;集中生产;征调优秀工匠;使用上等原料;生产不计成本;产品精美。 (2)重要成就 Ⅰ冶金业 铜、青铜:原始社会晚期,中国人已掌握了治铜技术。商周时代,青铜铸造进入繁荣时期。 钢铁:西周晚期,中国已有铁器。西汉时期采用高炉炼铁和炒钢技术,东汉杜诗发明了水力鼓风冶铁工具─—水排,魏晋南北朝时期发明___②___。中国的冶铁技术和产量,在16世纪以前一直领先世界。 Ⅱ制瓷业 中国是瓷器的故乡。商朝时已有原始瓷器。东汉烧出成熟的青瓷,北朝烧出成熟的白瓷。至唐朝形成南青北白两大系统。宋朝时瓷窑遍布全国。明清时期瓷器种类丰富,___③___、珐琅瓷等争奇斗艳。江西景德镇是著名的瓷都。 Ⅲ丝织业 中国是世界上最早养蚕缫丝的国家。距今四五千年,我国已有丝织品。商朝时已有织机。西周时能生产斜纹提花织物。西汉政府官营丝织业规模较大。唐朝丝织技术高,还吸收了波斯的织法和图案风格。宋朝织锦吸收了花鸟画中的写实风格。明清政府设在苏杭等地的织造局生产的丝织品超过前代。 2、艰难经营的民间手工业 (1)中国民间手工业的地位:自然经济的补充。 (2)民间手工业的发展历程 春秋战国至秦汉时期曾有发展;魏晋时期遭受摧残,隋唐得以恢复。唐朝户调的布、绢、锦等多出于农夫织妇之手。两宋后,民间手工业艰难发展。元朝时,民间棉纺能手黄道婆推广先进的棉纺织技术,改变了丝、麻、棉的纺织品比例,棉纺织品产量增多。明中叶以后,纺织、制瓷、矿冶等行业中民营手工业超过官营手工业,占据全社会手工业生产的主导地位。明朝中后期,随着社会生产力的发展和商品经济的发展,江南地区开始出现___④___。清朝时,资本主义萌芽继续发展。

高考历史-古代中国的农业和手工业-专题练习(十三)有答案

高考历史专题练习 古代中国的农业和手工业 (时间:45分钟满分:100分) 一、选择题(每小题5分,共60分) 1.(2016·广东联考)《论衡》中记载:“深耕细锄,厚加粪壤,勉致人工,以助地力”,“地力盛者,草木畅茂,一亩之收,当中田五亩之分”。这体现出我国古代农业生产中() A.“重农”的思想B.“靠天吃饭”的观念 C.“不误农时”的思想D.“精耕细作”的特点 2.右图所示工具名为桔槔。《庄子》载:“子贡南游于楚,反于晋,过汉阴,见一丈 人方将为圃畦,凿隧而入井,抱瓮而出灌。”对桔槔解读正确的有() ①桔槔最迟在战国已经出现 ②桔槔是我国较早的灌溉工具 ③与牛耕共同提高了农业生产力 ④反映了中央集权对农业的重视 A.①②B.①②③ C.③④D.②③④ 3.《墨子·鲁问篇》记载:“鲁之南鄙人有吴虑者,冬陶夏耕,自比于舜。”这一史料可以得出的结论是() A.春秋战国时期土地私有制确立 B.自耕农经济在当时已经出现 C.“礼崩乐坏”的现象向社会下层转移 D.生产关系的变革是自下而上的 4.春秋时期随着农户分散经营的生产关系慢慢固定下来,西周那种“千耦其耘”的集体耕作场景逐步消失。这一进步使得“民不肯尽力于公田”,于是税制改革势在必行。促使这一时期税制改革的根本原因是()A.维持国家财政B.小农经济出现 C.私田大量开垦D.耕作技术提高 5.“就如中国的农民,欧洲使用木制农具时,他们已经用铁犁耕田。而当欧洲也使用铁制农具时,他们仍在使用铁制农具。中国人把一种经济体制和社会结构运用到很高的水平,却没想到要改善和替代它。”这一现象反映的实质性问题是() A.自然经济的脆弱性B.欧洲经济后来居上 C.铁犁技术更新缓慢D.小农经济的停滞性 6.(2016·临沂模拟)下列是四幅古代人口分布图,人口疏密与颜色淡浓成正比。出现这一变化的主要原因是()

古代中国的农业与手工业(doc 7页)

古代中国的农业与手工业(doc 7页)

2011年高考历史二轮复习学案(必修二) 古代中国的农业和手工业 【知识梳理】 一、农业 (一)农业耕作方式的演进----从刀耕火种到铁犁牛耕 1、从刀耕火种到铁犁牛耕: ①原始社会时期: 刀耕火种,反映了当时 生产力水平的相对低下。 ②商周时期:青铜农具出现,但由于青铜 的昂贵,在农业生产中只是少量使用。

①春秋时期,随着铁犁牛耕的出现,大量荒地被开垦出来,出现了许多私田。 ②私田主人将私田隐瞒不报,不向国君交纳赋税;又由于战争频繁,井田上的劳动力减少,井田制日益瓦解。为了增加收入,以鲁国为代表的各诸侯国进行税制改革,无论公田、私田,一律按亩纳税,这促使了土地由国有向私有的转化,私田主人转变为新兴的封建地主,耕种地主土地的人转变为佃农,新的封建土地所有制形成了。 ③战国时期,以商鞅变法为代表的各诸侯国通过变法活动,以法律形式确立封建土地所有制。 4、封建土地私有制特点: ①在中国存在两千多年(建国初结束); ②封建地主依靠政治经济特权,大量兼并农民土地; ③广大农民只有很少土地或完全没有土地,受封建地主和国家的剥削和压迫,生活贫困; ④是中国封建社会土地所有制形式的主要形式。 知识链接:中国古代土地制度的基本形态(一般了解) 历史时期土地制度表现形式 原始社会土地公有制

总结:古代中国土地制度的发展变化,体现了生产关系的重大调整,是生产力发展的必然结果。从战国时期开始的封建土地所有制,一直延续了两千多年,直到新中国成立后,经过土地改革运动,才被彻底废除。 (三).生产方式---------男耕女织的小农经济: 1.含义:以家庭为生产、生活单位,农业和家庭手工业相结合,生产主要是为满足自家基本生活的需要和交纳赋税,是一种自给自足的自然经济。 小农经济与自然经济区别、联系:小农经济强调以家庭为单位的经营形式,在封建社会、资本主义社会、社会主义社会都存在。自然经济是相对于商品经济而言,产生于原始社会,其生产不以交换为目的。在从封建社会到半殖民地半封建社会结束期间,小农经济就等于自然经济。 2.形成原因:① 、 技术的出现和奴隶社会 (商周) 国王所有的贵族 土地所有制 井田制 封建社会 (战国以来) 以私有制为主体的 多种土地所有制 国有土地所有制 君主土地私有制 地主土地所有制 自耕农土地所有制

古代农业的发展知识梳理

1、农业的发展 【课程目标】 1.知道古代中国农业的主要耕作方式和土地制度,了解古代中国农业经济的基本特点。 2. 列举古代中国手工业发展的基本史实,认识古代中国手工业发展的特征。 3. 概述古代中国商业发展的概貌,了解古代中国商业发展的特点。 4.了解“重农抑商”“海禁”等政策及其影响,分析中国资本主义萌芽发展缓慢的原因。【知识梳理】

【难点分析】

1、精耕细作的内涵及形成和发展原因: 精耕细作在中国农业和农业史中经常使用。在古书中有“深耕疾”“深耕熟耘”等说法,等相关提法。直接使用这一词在晚清。新中国成立后被人们广泛使用。它是人们对中国传统农业精华的一种概括,指的是传统农业的一个综合技术体系。这一技术体系以集约的土地利用方式为基础,包括改善农业环境和提高农业作物生产能力的一系列技术措施并以“三才”(指天、地、人或天道、地道、人道)理论作为其指导思想。 其形成和发展的原因:第一,精耕细作农业技术是我国古代人民在农业生产实践中“应对”自然条件而产生的,它是建立在对农业生物和农业环境诸因素之间的辩证关系的认识基础上形成的,是长期农业生产经验的升华;第二,各地区各民族人民丰富的农业实践,它们之间农业文化的交流和融合,为精耕细作优良传统的形成和发展提供了深厚的基础。第三,精耕细作技术体系的产生还与一定的社会经济条件有关。第四,精耕细作的农业技术以及人多地少为发展的重要条件。 2、中国古代农业发展的主要特点及几个阶段? 中国古代农业的特点可以概括为三点:第一,农业技术的主流是精耕细作;第二,以种植业为中心、农牧结合、综合经营的广大农区与以游牧为主的广大牧区同时并存和相互补充;第三,各地区各民族农业发展不平衡。 从生产力的角度考察农业生产,中国古代农业史可以划分为五个阶段:第一阶段是原始农业时期;第二阶段是沟洫农业时期(夏、商、西周、春秋),也是从原始农业到精耕细作农业的过渡时期;第三阶段是精耕细作农业成型时期(战国秦汉魏晋南北朝),主要特点是北方旱田精耕细作体系的形成;第四阶段是精耕细作农业扩展时期(隋、唐、宋、辽、金、元),主要特点是南方水田精耕细作体系的形成;第五阶段是精耕细作农业持续发展时期(明、清),主要特点是为了适应全国性人多地少格局的形成,多熟种植的推广和耕作技术的精细化。

人民版必修2高中历史古代中国的农业经济精品学案

高中历史古代中国的农业经济精品学案人民版必修2 【学习目标】知道古代中国农业的主要耕作方式和土地制度,了解古代中国农业经济的基本特点。 【重点难点】 重点:理解和认识中国古代的土地制度和赋税制度 难点:理解土地集中与农业经济发展和民众暴动的关系; 理解生产工具改进与经济发展的辨证关系 【学习内容】 一、神农的传说(古代中国农业的起源及其历史地位) 1.起源 (1)中国是世界农业发祥地之一,早在七八千年前流域和 流域就形成了规模性的农耕经济,并最早培植了和等作物。 (2)据说创制了原始农具。 2.地位:农耕是古代中国的经济形式,支撑着中国古代的社会和,中国古代的重大文明成就,都是在发展的基础上取得的。 二、从“刀耕火种”到“以牛田”(古代中国农业的耕作方式)1.耕作方式的演进 (1)古代农业最初经历了“”的原始阶段,直至时期,中国南方依然采用这种耕作方式。 (2)铁犁牛耕--------小农经济形成

①时期,农业发达的地区已经采用了技术和农具。如《战国策》记载的秦国“ ”,就是用牛耕种。由于采用先进的农业,所以国富民强,具有列国难以与之抗衡的实力。 ②代,牛耕逐渐普及全国,铁制农具的数量大大超过前代;农具有所改进,如出现和以及播种工具;东汉时,一牛挽犁逐渐取代。 ③唐代出现的,可根据实际需要,改变牵引点的高低,控制耕土的深浅。 2.评价:利:的改进,提高了农产品亩产量,推动了中国的发展; 弊:传统农业长期以来以为主,农业耕作技术难以实现性的发展。 三、贫者无立锥之地(古代土地制度与土地兼并) 1.土地制度的演变 (1)商周时代的,土地名义上为国家公有,实际归国王所有。 (2)战国时期,在秦国变法,废除制,确立了。 (3)北魏到唐中叶推行制,国家授田给,农民承担。 2.土地兼并

历史:一《古代中国的农业经济》教案(人民版必修二)

古代中国的农业经济 教案部分 二.从“刀耕火种”到“以牛田”(中国古代农业耕作技术)(有利农业之一) 1.原始农耕技术(“刀耕火种”的原始阶段) (1)在茫茫原始山林中,人们利用“火耕”拓荒营田,进行最基本的种植经营。 (2)西汉时期,中国南方依然采用耕种前用火烧、耕种后用水除掉杂草的耕作方式。 2.春秋战国农耕技术 (1)春秋战国时期,农业发达地区已经采用了牛耕技术和铁制工具。(2)秦国“以牛田”(用牛耕田),国强民富,具有了其他各国难以

抗衡的实力。 3.从汉至唐的农耕技术 (1)汉代,牛耕逐渐普及全国,出现了便于中耕的曲柄犁和便利收获的大镰,还出现了播种工具耧车。(中耕是指作物生长期间在株行间进行的表土耕作;中耕的作用有疏松表土、增加土壤通气性、促进养分有效化、去除杂草、促使根系伸展等) (2)东汉时,用两头牛牵引的耦犁(二牛抬杠)回转不便,某些地方已经出现了较轻便的一牛挽犁,这有利于牛耕的普及,也有利于山地的开垦。 (3)唐代出现了结构更为完备的曲辕犁(可以改变牵引点的高低,控制耕土深浅)。 4.中国古代农耕技术的影响和局限 (1)影响:农业耕作技术的改进,促使农产品亩产量逐渐提高,推动了中国农业经济的发展。(2)局限:中国传统农业长期以来以小农户个体经营为主,农业耕作技术难以实现进

四.沉重的赋税和力役(不利农业之二)(中国古代赋税徭役制度)1.赋税 (1)征收赋税是古代国家剥削农业生产者,为政府的财政支出提供物质保障的主要手段。(古代帝国的富强和繁荣是以农耕者的艰辛劳动为基础的) (2)中国古代赋税的比例和种类(名目):秦始皇时代,征收“泰半之赋”(农民要将收成的三分之二上缴给国家。田亩税和人头税是主要赋税形式,还有很多杂税、各种附加税和临时性的征收。农户缴纳的赋税,是专制王朝财政收入的主要来源。 2.徭役(力役) (1)徭役是古代王朝强制民众承担的无偿劳动。 (2)劳动者服事徭役,使许多大型土木工程得以成功营造。这些工

2020年高考历史总复习训练手册:第19讲古代中国的农业与手工业Word版含解析(202102070

第19 讲古代中国的农业与手工业 1. (2019洛阳模拟)某学者指出:中国古代农业拥有土壤整治、田间管理、多熟种植、维持地力、良种选育、能量循环等完善的农艺体系。该体系的形成() A .调动了农民的生产积极性 B. 促进了传统经济发展 C. 具有自给自足的经济特点 D. 抑制了大土地所有制 2 . (2019河南八市测评)河南农谚说:“立春晴一天,农夫不费力”;江苏农谚说:“岁朝东北风,五禾大熟丰;岁朝西北风,大水害农功。”这些农谚( ) A .注重农业的理论性总结 B. 没有科学可信性 C. 对农业生产有指导作用 D. 源于农民的无知 3 . (2019肇庆一模)1400年到1800年间……中国不仅是亚洲纳贡贸易体系 的中心,而且在整个世界经济中即使不是中心,也占据支配地位……它吸引和吞噬了大约世界生产的白银货币的一半。这表明() A. 当时中国农耕经济领先世界 B. 古代中国是世界经济的中心 C. 明清时期中国经济发展依然领先世界 D. 明清之际商品经济繁荣 4 . (2019皖南八校联考)宋代苏辙在《蚕市》一诗中写道:“倾困(圆形谷仓) 计口卖余栗,买箔还家待(蚕)种生。不惟箱篚供妇女,亦有鉏镈(chubo,农业生产工具)资男耕。”此诗说明() A .宋代农业生产走向市场化 B. 小农生产离不开市场调节 C. 自然经济开始遭到了破坏 D. 家庭手工业生产规模扩大 5 . (2019洛阳一模)明清时期平均每年发生水旱等自然灾害超过18次,农业发展形势严峻。但是从16世纪中叶到19世纪中叶,全国耕地面积约增加了 3 亿亩,不到50%,而人口却增加了近3倍。出现这一情况的主要原因是() A .国家统一安定与民族融合 B. 农业生产技术出现了革命性变化 C. 高产农作物的传入与推广 D. 政府推行以土地税为主的赋税政策

人民版历史必修二专题一第1课古代中国的农业经济 (6)

1.1古代中国的农业经济 教学目标 【知识与能力】 (1)了解中国远古时期,农业就占据了主导经济的地位。进而了解古代中国就有了高度发达的农业文明。 (2)了解古代中国农业的主要耕作方式,并通过深入了解农业耕作工具的改革和演进来明白工具的变革在农业经济发展中的关键作用。 (3)了解中国古代赋税制度的演进和发展。进而知道古代中国的农民因此而承受了沉重的负担。(4)深入了解古代中国的土地问题,并明白依附于土地的两个不同的阶级;了解中国古代的土地集中现象和几种典型的土地制度。通过了解中国古代水利事业的发展,并结合课本中的历史图片认识几种有名的古代水利工程。 (5)通过对课本内容的学习理解古代中国农业占据主导的经济地位的原因。从而锻炼历史分析和历史概括的能力。 (6)通过对主要耕作方式和生产工具的演进的了解,理解工具变革在生产发展中的关键作用,从而培养学生运用唯物主义观点分析问题和解决问题的能力。 (7)深入理解古代中国赋税和徭役的内在关系,以及徭役过重在历史更替中的作用,从而培养学生的历史探究能力。 (8)理解古代中国水利事业在农业经济发展中的重大作用,并通过深入了解古代有名的水利工程来培养学生的历史联想能力和人文素养。 【过程与方法】 (1)通过本课内容的学习,学生可以根据教材内容以及教材所提供的历史史料和历史图片,并在教师的指导下,进行大胆想象、数理分析和创新性思维。并使学生学会用比较法、阅读法、观察法和历史联想法等方法进行历史问题的分析和解决。 (2)教师在教学中应该根据不同的教学内容灵活地运用不同的教学方法,并发挥教师的主导作用,注重启发式教学;设计问题要有针对性和启发性,引导学生积极主动地进行问题探究,避免“灌输”。对于学生的学习过程要始终进行及时和恰当的评价。 【情感、态度与价值观】 (1)通过本课的学习,使学生知道古代中国有高度发达的农业文明;我们的祖先在生产实践中建造了大量的世界闻名的水利工程,从而增强民族自豪感和自信心,加深对伟大祖国的热爱之情。