地球化学复习资料讲解

地球化学复习资料

绪论

1.地球化学:地球化学研究地壳(尽可能整个地球)中的化学成分和化学元素及其同位素在地壳中的分布、分配、共生组合associations、集中分散enrichment-dispersion及迁移循徊migration cycles规律、运动形式forms of movement和全部运动历史的科学。

2.研究对象:地球(minerals、rocks、atomsphere、water bodies、crust、mantle、core)太阳系

3.研究内容:①元素的分布、分配

②元素集中、分散、共生组合、迁移规律----核心:元素的化学作用和变化。

4.学科特点

(1)对象:地球、地壳等及地质作用---用地球化学方法研究以认识自然作用。

(2)以化学等为基础,着重于化学作用。

矿物岩石学:由结构构造了解成因

构造地质学:由物理运动了解过程

古生物学:由形态获得信息

(3)理论性与应用性

理论性:从化学角度查明过程、原因

应用性:生态环境及治理、农业。矿产资源勘探、开发

5.地球化学的研究方法

I.野外工作方法

(1).现场宏观观察:

①地质现象的时空结构

②查明区内各种地质体的岩石-矿物组成及相关作用关系

③由此提供有关地球化学作用的空间展布、时间顺序和相互关系

(2)地球化学取样:

①代表性

②系统性(空间、时间、成因)

③统计性.

II.室内研究方法

(1)精确灵敏的测试方法

(2)研究元素的结合形式和赋存状态

(3)作用过程物理化学条件的测定(e.g.pH、Eh、?o2、salinity、concentration、ionization strength)

(4)自然作用的时间参数

(5)实验室模拟自然过程

(6)多元统计计算和建立数学模型

6.地球化学的发展趋势

经验性→理论化

定性→定量

单学科研究→多学科结合研究

理论和方法的发展使其参与和解决重大科学问题的能力不断增强。

第一章太阳系和地球系统元素的丰度

1.太阳系元素组成的研究方法

直接采样分析(地壳岩石、陨石等)

光谱分析(太阳)

由物质的物理性质与成分的对应关系推算(行星)

利用飞行器观察、直接测定或取样

分析测定气体星云或星际间物质

分析研究宇宙射线

2.陨石:落到地球上的行星物体碎块,即从行星际空间穿越大气层到达地表的星体残骸

3. 陨石的分类

4.陨石的化学成分

(1)铁陨石:主要由金属Ni-Fe(98%)和少量其它矿物如磷铁镍古矿[(Fe,Ni,Co)3P]、陨硫铁(FeS)、镍碳铁矿(Fe3C)和石墨等组成。

(2)石陨石:主要由硅酸盐矿物组成。根据它是否含有细小而大致相近的球状硅酸盐结构而进一步分为球粒陨石和无球粒陨石。球粒主要是橄榄石和辉石,有时为玻璃;无球粒陨石缺乏球粒结构,成分上与前者也有差异。

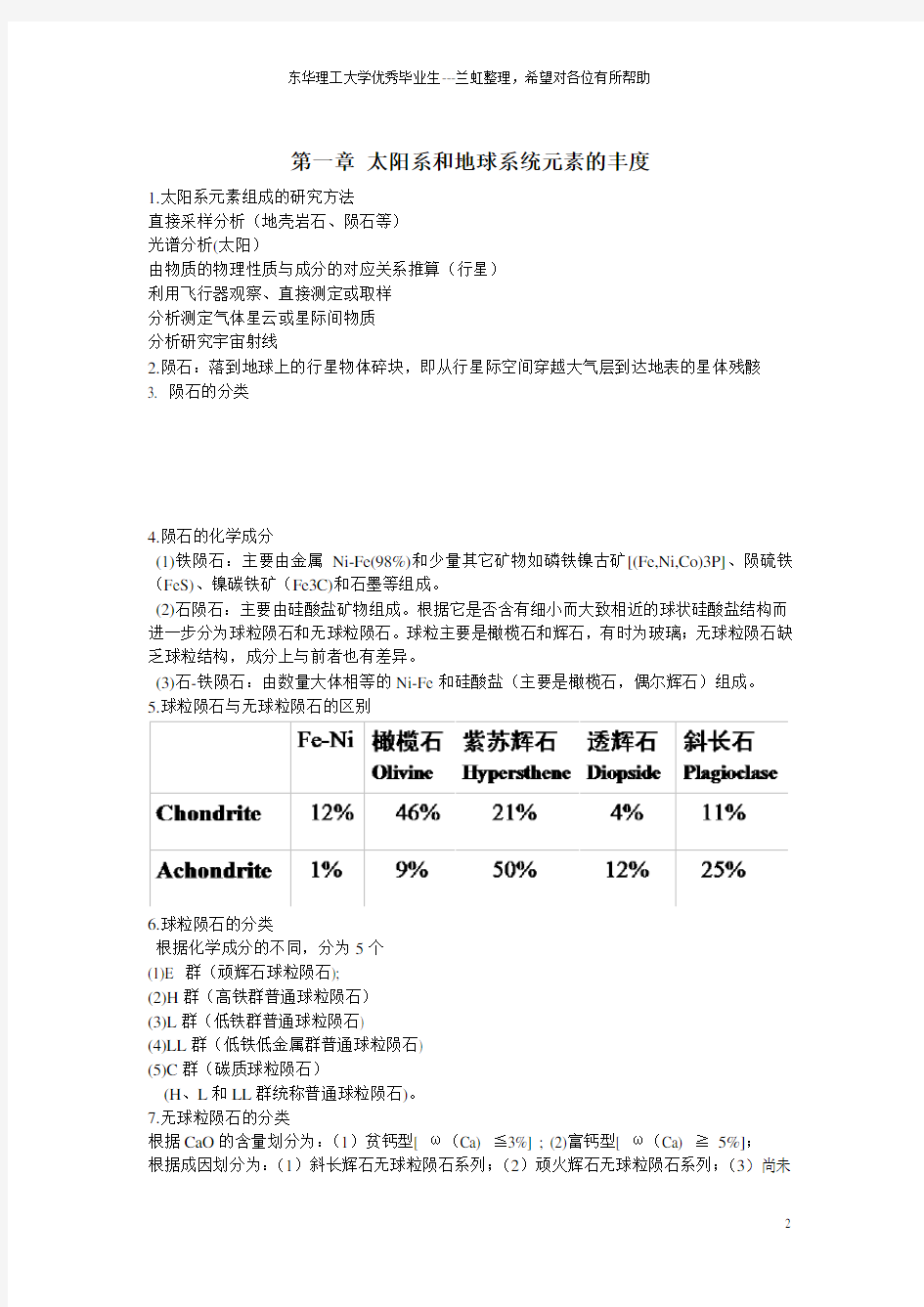

(3)石-铁陨石:由数量大体相等的Ni-Fe和硅酸盐(主要是橄榄石,偶尔辉石)组成。5.球粒陨石与无球粒陨石的区别

6.球粒陨石的分类

根据化学成分的不同,分为5个

(1)E 群(顽辉石球粒陨石);

(2)H群(高铁群普通球粒陨石)

(3)L群(低铁群普通球粒陨石)

(4)LL群(低铁低金属群普通球粒陨石)

(5)C群(碳质球粒陨石)

(H、L和LL群统称普通球粒陨石)。

7.无球粒陨石的分类

根据CaO的含量划分为:(1)贫钙型[ ω(Ca) ≦3%] ; (2)富钙型[ ω(Ca) ≧5%];

根据成因划分为:(1)斜长辉石无球粒陨石系列;(2)顽火辉石无球粒陨石系列;(3)尚未

划分出成因系列的无球粒陨石。

8.铁陨石与石-铁陨石的区别

铁陨石:主要由铁镍合金、陨硫铁以及少量Fe、Ni、Co、Cr、Ti、Cu、Zr的硫化物、碳化物、氯化物、磷化物、氧化物与磷酸盐以及自然铜、石墨等矿物组成。按多参数微量元素分类,铁陨石可分为13个化学群。

石-铁陨石:则由近乎相等的石陨石和铁陨石组成,较为少见。

9.碳质球粒陨石

是一类脆性的黝黑的球粒陨石。其成分具有下列特点:①主要由含水硅酸盐粘土矿物组成,常见者为细粒的蛇纹石或绿泥石;②含大量挥发分,主要为水、硫、氙等;③没有或只有极少的金属铁—镍,有少量陨硫铁;④含有大量的有机化合物,多半是高分子化合物,包括羟、脂族羟和芳族羟,多呈黑色,难溶,含水度为20%,一般是化合水;还发现有氨基酸。碳质球粒陨石容易风化, 在球粒陨石中比较罕见,约5%,但一般认为在太空陨星体中可能很普遍。10.碳质球粒陨石分类:

通常分三类,用Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型或用C1、C2、C3来表示,依次含碳量递减而球粒数目递增。如Ⅰ型含水和有机质最多,化合碳为3%~5%,烧失量24%~30%;Ⅱ型含水和有机质成分中等,烧失量12%~24%;Ⅲ型含高温矿物和若干金属组分,烧失量2%~12%。

11.行星的化学成分

(1)地球和类地行星(地球、Mercury、Venus、Mars):

质量小、密度大、体积小、卫星少。物质成分以岩石为主,富含Mg、Si、Fe等,亲气元素含量低。

(2)巨行星(木星和土星):

体积大、质量大、密度小、卫星多。主要成分为H和He。

(3)远日行星(天王星、海王星、冥王):

成分已冰物质为主,H大约10%,He、Ne平均为12%。

12.月球的化学成分

克里普岩:是一种富含钾、稀土元素、和磷的岩石.

13.丰度——指化学元素及其同位素(核素)在宇宙各类物体中的相对含量。(以si原子数量作为1)

14.元素丰度及其规律

(1)在原子序数较低的元素来说,丰度随原子序数增大呈指数递减;

(2)原子序数为偶数的元素其丰度大大高于相邻原子序数为奇数的元素;

(3)H和He是丰度最高的两种元素(占太阳系全部原子数目的98%);---奇偶规则

(4)与He相近的Li、Be和B具很低的丰度,属于强亏损的元素;

(5)在丰度曲线上O和Fe呈明显的峰,它们是过剩元素;

(6)质量数为4的倍数的核素或同位素具有较高丰度。---四倍规则

第二章地球的结构和化学成分

1.地球元素丰度:

(1)元素丰度的研究方法:

①陨石类比法:

a.陨石在太阳系形成;

b.陨石与小行星成分相同;

c.陨石是破坏了的星体碎片;

d.产生陨石的星体,其内部结构和成分与地球相似。

②地球模型和陨石类比法:

按地球的各主要圈层的比例计算:a.地核(32.4%)--球粒陨石的镍铁金属相+5.3%陨硫铁(硫化物相)代表;b.地幔+地壳(67.6%)--球粒陨石的平均硅酸盐成分

③地球物理类比法(黎丹):

A+B+C+D+E+F+G(层)结合地球物理资料。

(2)地球元素丰度及其规律:

①Fe+O+Si+Mg ≧90%;

②含量大于1%的元素:Ni、Ca、Al、S;

③含量介于0.01%--1%的元素Na、K、Cr、Co、P、Mn、Ti。

地球元素丰度遵循太阳系元素丰度的基本规则,如奇偶规律、递减规律等。

2.地壳的平均化学成分与元素克拉克值

(1)地壳平均化学成分的确定方法:

①Clarke Method (5159 samples,50 elements; 1924):

②Goldschmidt Method (Method Fine-grained Clastic Rock )

a. 剥蚀区

b. 适合于区域地壳成分的估计

③地壳模型法: Basic rock/acidic rocks=1(基性岩代表下地壳,酸性岩代表上地壳)

(2) 元素克拉克值及其意义:

①定义:地壳中各元素的相对平均含量称为克拉克值。如以重量百分数表示,称之为“重量克拉克值”,简称“克拉克值”;如以原子百分数表示,则成为“原子克拉克值”。

②意义:

a.元素克拉克值影响着元素参加地壳地球化学过程的浓度,支配着元素的地球化学行为;

b.元素克拉克值可以为阐明地球化学省的特征提供依据;

c.依据克拉克值可以计算出地壳中地球化学性质相似或相关元素之间的平均比值。

上部地壳深成岩体的体积比例

花岗岩类和花岗闪长岩类77 %

石英闪长岩类8 %

闪长岩类 1 %

辉长岩类13 %

正长岩类、斜长岩类、橄榄岩类 1 %

3.地壳中元素分布的一般规律

①与地球和太阳系相比,最丰富的十种元素是

地壳:O-Si-Al-Fe-Ca-Na-K-Mg-Ti-H

地球:Fe-O-Mg-Si-Ni-S-Ca-Al-Co-Na

太阳系:H-He-O-Ne-N-C-Si-Mg-Fe-S

②不均匀性:前13种元素占地壳总重的99.7%;其余只占0.3%。

③分布量随原子序数增大而降低。例外:Li, Be, B; 232Th、238U、235U;贵金属, Se, Te等。

④偶数规则:偶数原子序数元素丰度高于相邻奇数元素,但有例外(4Be、12Mg、4Si、24Cr、32Ge、34Se、42Mo、52Te、74W)。

⑤四倍规则:4q型(如16 O 等)占87%;4q+3型(如27 Al 等)占13%;4q+2型(如238 U 等)和4q+1型(如9 Be )只占千分之几。

⑥差六规则:在丰度对数曲线上出现峰值的元素,其原子序数之差为6或6的倍数。

⑦原子核内质子和中子的奇偶性:偶-偶:60%;偶-奇和奇-偶:35%;奇-奇:5%。

⑧壳层规则(幻数):2, 8, 14, 20, 28, 50, 82, 126。(幻數是指原子核中质子数和中子数的某个特定数值,当质子数或中子数為幻数,或者二者取值均為幻数時,原子核显示出很高的稳定性)。

⑨放射性蜕变:U238,U235,K40、Rb87减少;Pb206、Pb207、Pb208,Ar40,Sr87增多。

4.地幔的组成

①上地幔(从Mohorovic面到350km深度)由橄榄石→斜方辉石→单斜辉石→石榴子石组成。

②过渡带(350~900km):地幔岩发生相转变,伴随密度改变,引起地震波的不连续,350~400km的地震波不连续面与橄榄石→β相(类尖晶石结构)、辉石→石榴子石复杂670km深处地震波不连续则与辉石、橄榄石转变为钛铁矿结构和钙钛矿结构的相变相吻合。

③下地幔(900~2700km)是结构极为紧密的Mg、Fe硅酸盐矿物组合(如钙钛矿结构等)。固熔体的相变带对应。

原始地幔:是一种假想的地质体,是在地球内部、地壳、和地幔已经分离出来

亏损地幔:又称“残留地幔”,指曾经对地壳形成做出过贡献,易熔组分被明显的消耗掉的地幔物质,其中大离子亲石元素、热产元素等明显亏损,难熔组分则相对富集,这样的地幔称为亏损地幔。

5.地球外部圈层的组成

1.大气圈

①电离层:80~350km(~1000km:外电离层)

②平流层:~30km(30~60同温层);

③对流层:8~20km。

④从地表到60km高空的大气成分是近于均匀的,主要由N2、O2和Ar组成。随着离开地面距离增加,大气圈变得稀薄了,但仍然以氮和氧为主。

④次要组分中臭氧和二氧化碳很重要。臭氧主要集中在平流层内,它吸收紫外线辐射;二氧化碳对地球的碳循环很重要,是主要的温室气体之一,对气候有重要影响。

2.水圈

地球表面98 %左右的水分布于海洋。因此,海水的平均组成可视为水圈的平均组成。

以下这些元素的浓度比例近似恒定,生物活动和总盐度对其影响不大,称为“保守元素”,即:5种阳离子,5种阴离子和1种分子的总和占海水盐分的99.9%

第三章元素的结合规律与赋存形式

1.地球化学体系的特征

(1) T、P等条件的变化与实验条件相比相对有限

(2) 多组分复杂体系——元素92种,同位素354种

(3) 开放体系。

(4) 自发进行的不可逆过程。

2.自然过程产物的特征

(1)自然稳定相(矿物)及各种流体相的总数有限

(2)元素形成自然分类组合。

(3)与各种阴离子结合的阳离子也组成特征各异的共生元素组合

(4)自然稳定相都不是纯的化合物。几乎每一种矿物都是一个成分复杂、元素含量与一定变化范围的混合物系列。

(5)在地壳的物理条件下,相似的物质组成和类似的作用过程会使自然作用产物的类型重复出现。

3.元素的地球化学亲和性

在自然体系中元素形成阳离子的能力和所显示出的有选择地与某种阴离子结合的特性称为元素的地球化学亲和性。

4.元素地球化学亲和性分类:

根据元素在自然界丰度的高低,分为以下三类:

①亲氧/亲石/亲岩/造岩元素:能与氧以离子键形式结合的金属元素称为亲氧元素。包括K、Na、Ca、Mg、Nb、Ta、Zr、Hf、REE等。

②亲硫/亲铜元素:能与硫结合形成高度共价键的金属元素称为亲硫元素,如Cu、Pb、Zn、Ag等。

③亲铁元素:在自然体系中,特别是在氧、硫丰度低的情况下,一些金属元素不能形成阳离子,只能以自然金属存在,它们常常与金属铁共生,以金属键性相互结合,这些元素具亲铁性,称为亲铁元素,如Cu、Ag、Au、Fe、Co、Ni等。

元素在自然界以金属状态产出的一种趋向性称为元素的亲铁性。

5.亲氧元素特征

离子最外层为8电子(s2p6)结构、离子键、氧化物的生成热大于FeO的生成热、位于原子容积曲线的下降部分、主要集中于岩石圈

6. 亲硫元素特征

离子的最外层为18电子(s2p6d10)结构、电负性大、共价键、氧化物的生成热小于FeO 的生成热、位于原子容积曲线的上升部分、主要集中于硫化物-氧化物过渡圈

7.亲铁元素

离子最外层电子具有8-18电子的过渡结构、金属键、氧化物的生成热最小、位于原子容积曲线的最低部分、主要集中于铁-镍核

8.亲气元素

原子的最外层具有8电子、分子键、原子容积最大、形成具有挥发性或易形成挥发性化合物主要集中于地球外圈、亲气元素是组成地球大气圈的主要元素、惰性气体元素以及主要呈易挥发化合物存在的元素。如氢、氮、碳、氧、及惰性气体元素等

9.元素的地球化学分类和元素的赋存形式

(1)哥德施密特元素地球化学分类:

分类依据:以其提出的地球起源和内部构造假说为基础,根据化学元素的性质与其在地球各圈层间的分配将元素分为:

①亲石元素;②亲铜元素;③亲铁元素④亲气元素⑤亲生物元素

(2)查瓦里斯基元素地球化学分类:

分类依据:以展开式元素周期表为基础,赋以原子和离子半径以重要意义并根据元素的地球化学行为的相似性将元素分为11族:

①氢族;②惰性气体族;

③造岩元素族: Li、Be、Na、Mg、Al、Si、K、Ca、Rb、Sr、Cs和Ba;

④岩浆射气元素族:B、C、N、O、F、P、S和Cl;

⑤铁族:Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co和Ni

⑥稀有元素组: REE、Y、Zr、Hf、Nb和Ta;

⑦放射性元素组: Ra、U和Th;

⑧钼钨组Mo-W:Cu、Ag、Au、Zn、Cd、Hg、Ga、In、Tl、Ge、Sn和Pb;

⑨铂族:

⑩半金属和重矿化剂族: As、Bi、Se、Te和Po;

?重卤族: Br、I和At。

10.元素的赋存形式

(1)元素在固相中的存在形式:

①独立矿物②类质同象③超显微非结构混入物④吸附⑤与有机质结合

11.元素赋存形式的研究方法:

①元素含量测定②显微镜法③萃取法④晶格常数测定:X光衍射法

⑤电子显微镜扫描与有机质结合

12..类质同象和固溶体

(1)定义:某些物质在一定的外界条件下结晶时,晶体中的部分构造位置随机地被介质中的其他质点(原子、离子、配离子、分子)所占据,结果只引起晶格常数的微小改变,晶体的构造类型、化学键类型等保持不变,这一现象称为“类质同象”。进入晶体中的微量物质称为“类质同象混入物”,含有类质同象混入物的晶体被称为“固熔体”。

(2)类质同象置换的条件:

①离子(或原子)自身的性质,如半径相近、电价平衡、化学键一致、配位多面体的对称性相同等;

②体系的物理化学条件,如温度、压力、组分特征和氧化还原条件等有利于置换的进行;

③固熔体的热力学性质。

(3)控制类质同象置换的晶体化学因素

(1)化学键性—键性相同

(2)原子(离子)结合时的几何关系:

①离子键:半径相近Na?Ca置换,但Na≠K;

②共价健:a.键长相似是置换的重要条件。b.共价键化合物配位数相同也是置换的重要条件。

(3)化合物中电中性原则

对于离子键化合物来说,类质同象前后正负离子的电荷应保持平衡,即化合物点中性。为了保持化合物的电中性,不同电价的离子必须按一定比例配合进行置换,这种置换方式称为电

价补偿类质同像置换。

电价补偿置换可以通过下面四种方式实现:

①质点数目不等的置换

②高电价质点和低电价质点配合置换中等电价质点

③离子成对置换

④正负离子配位置换

(4)有利的矿物晶体构造

矿物晶体构造越复杂、松弛(偏离最紧密堆积越远),发生类质同象的可能性越大。

13.类质同象置换法则

(1)戈尔德施密特类质同像法则(仅适用于离子键化合物)

①若两种离子电价相同、半径相似,则半径小的离子优先进入晶格;

②若两种离子半径相似而电价不等,较高价离子优先进入晶格;

③隐蔽性法则:若两种离子具相近的半径和相同的电荷,丰度高的主量元素形成独立矿物,丰度低的微量元素将按丰度比例进入主量元素的矿物晶格,即微量元素被主量元素所“隐蔽”。

(2)林伍德电负性法则:

E.A.Ringwood注意到主族元素化合物的熔点普遍高于晶体结构相同的副族元素化合物的熔点。并据此推论,熔点反映晶格中离子间的相对键强,而离子间的相对键强可以从离子的电负性上得到说明。从而,他提出:“当阳离子的离子键成分不同时,电负性较低的离子形成较高离子键成分的化学键键,它们优先被结合进入矿物晶格”。

14.类质同象规律的意义.

(1)确定了元素的共生组合

(2)决定了元素在共生矿物间的分配

(3)支配微量元素在交代过程中的行为。

(4)类质同象的元素比值可作为地质作用过程和地质体成因的标志。

(5)标型元素组合:

有些矿物中有大量类质同象混入,但同一种矿物在特定成因下往往只富含某些特征的类质同象元素组合,据此可以判断矿物的形成环境,故可以将有成因意义的元素组合成为“指纹元素组合”或“标型元素组合”。

(6)影响微量元素的集中与分散:

(7)对自然环境的影响:

15.晶体场稳定能及其对过渡金属行为的影响

I.晶体场理论概要

(1)正八面体配位时d轨道的分裂和晶体场分裂能

①五重简并:在一个孤立的过渡金属离子中,五个d轨道的能级相同,电子云呈球形对称,电子在五个d轨道的分布概率相同,称为“五重简并”。

②晶体场分裂:当过渡金属离子处在晶体结构中时,由于晶体场的非球形对称特征,使d 轨道的能级产生差异,称为“晶体场分裂”。

③晶体场分裂能:将一个孤立的过渡金属离子放在正八面体配位的晶体中时,五个d轨道都受到配位体负电荷的排斥,轨道总的能级提高;由于正八面体配位场中配位体质点处于直角坐标的三个垂直轴方向,故dr轨道电子云的瓣指向配位体,使两个dr 轨道电子的被排斥力比d?轨道的被排斥力大,dr轨道的能级要比d?轨道电子的能级高得更多,dr轨道电子的能级与d?轨道电子能级间的能量差,称为“晶体场分裂能”。

(2)晶体场稳定能:d轨道电子能级分裂后的d电子能量之和,相对于未分裂前d电子能量之和的差值,称为“晶体场稳定能”。

(3)电子的高自旋状态和低自旋状态

(4)八面体择位能

II.晶体场理论对过渡金属行为的控制

(1)阐明金属离子在岩浆结晶演化过程中的地球化学行为

(2)过渡金属离子的物理、化学性质

①当过渡金属离子的d电子数为4?7时,同一金属离子有两个半径值,高自旋状态比低自旋状态的离子半径大。

②金属离子在水中主要以水化物形式存在。

③过渡金属离子都有颜色和具有磁性,但被氧化的难易程度不同。

12.元素结合规律的微观控制因素

I.决定元素结合的基本参数

(1)衡量原子得失电子的能力参数:

①电离能(I):气态原子(离子)丢失一个电子所需能量。

②电负性(X):X=I+E(电子亲和能)

(2)原子间结合方式—化学键类型:

①离子键:不同元素的原子经得、失电子呈离子状态,离子间的结合力主要为静电引力,称为离子键。

②共价键:原子间的相互作用为电子云的相互重叠或穿透,称为共价键。

③金属键:金属物质中没一个原子都失去一些电子,这些电子在金属物质中可以自由流动,所以金属有良好的导电性和导热性。

④分子键:分子内部是离子键或共价键,分子间依靠偶极间作用力相互结合,称为分子键。

(3)元素的成键规律—电负性控制:

判断化学键的法则:P=1.6ⅹ∣XA-XB∣+3.5 ⅹ∣XA+XB∣(P是化学键中离子键成分百分数)

①周期表右上角X ≥2.1,为强、中电负性元素,以阴离子族为主

②X=1.8~2.2,弱电负性,形成金属键或金属键-共价键化合物,难溶。

③X ≤1.4,正电性元素,相互之间形成金属键化合物,但在自然界不能独立存在。

元素负电性的周期变化:

1.金属元素的负电性低,非金属元素负电性高;

2.在周期表中负电性从左到右增高;

3.在周期表中同一族元素的负电性从上到下降低。

(4)原子的大小和离子半径

周期表中元素半径的总体变化规律:

①同一周期元素,随原子序数增大离子半径减小;

②同一族元素,从上向下随原子电子层增加,离子半径增大;

③周期表中左上方到右下方的对角线,离子半径相近或相等;

④镧系元素(希图元素)的离子半径从La 3+的0.103nm到Lu 3+ 的0.086nm逐渐缩小;

⑤同一元素阳离子的离子半径小于原子半径,高正电荷的离子半径较小,阴离子的半径大于原子半径,负电荷增加离子半径增大,因此同一元素阴离子的半径远大于阳离子的半径。

(5)原子和离子的其它性质

①配位数:

②极化:在外电场的作用下,原子或离子的电子云的大小、形状发生变化的现象称为极化。

=Z/r

④晶格能:相互远离的离子结合生成离子晶体时释放的能量称为晶格能。

(6)离子的性质

①离子体系的电中性原理

②价键规则:阴阳离子的总电荷相等。在类质同象置换中表现为电价补偿法则。

第四章水-岩作用与水介质中元素的迁移

1.化学作用类型:

根据发生作用和生成物质的相态进行分类

(1)水-岩反应和水介质中的化学作用

(2)熔-岩反应

(3)水-气化学作用(地表水和大气中氧、二氧化碳等相互作用等)

(4)岩—岩反应(如球外物质撞击地球表面岩石等);

(5)有机化学作用(地球表层生物参与风化作用、在地球一定深度形成石油和天然气等)

2.元素的地球化学迁移

(1)物质迁移类型

化学和物理化学迁移、生物和生物化学迁移、机械迁移

(2)元素地球化学迁移

定义:当元素发生结合状态变化并伴随有元素的空间位移时,称元素发生了“地球化学迁移”。元素地球化学迁移包括三个过程:

①元素从原来的固定(稳定的结合)状态转化为活动(非稳定结合)状态,并进入迁移介质

②元素在水介质中发生空间位移(不发生形成稳定固相的化学反应);

③元素迁移到新的空间,在新的环境和新的条件下形成新的稳定结合,即沉淀或结晶出新的矿物。

即:活化—转移—沉淀

(3)元素迁移的标志

①矿物组合的变化:如蚀变矿物组合;

②岩石中元素含量的系统测定和计算:a.等体积计算法;b.等阴离子计算法

③物理化学界面: 如氧化还原界面、压力释放带、温度界面、pH界面、水位线等等。

(4)元素在水介质中迁移能力的影响因素

①迁移前元素的存在形式:

②晶体化学键类型:离子键化合物—易迁移,共价键和金属键化合物—难迁移

③元素的地球化学性质:

④体系中相伴组分类型和浓度、体系中物理化学强度参数(浓度差、压力差、温度差等)以及环境的pH和Eh值的变化等。

3.水-岩化学作用的物理化学条件

(1)低温水-岩化学作用的物理化学环境

①过量水的体系:地球表面水和岩体积比:水总量>岩石总量。

②水-岩间长期化学作用导致水体系中含有大量作用剂(O2、CO2、H+、OH-)

③有生物和有机质参与。

④地表富氧(?O2= 0.213 x 105Pa)和富CO2 (?CO2 =3.04 x 10 Pa)。

⑤地表温度低(-75~+200℃):控制水岩作用速率。

⑥一般处于低压状态(1~200) x 105 Pa

(2)高温水-岩化学作用的物理化学环境

①相对少量水的体系:岩石总质量远远大于水。

②水体系中含有大量作用剂和电解质盐类。

③氧逸度相对低。

④温度主要在200~400℃,上限可达700℃;压力变化(2000~100) x 105 Pa。

⑤pH变化3~9。

⑥可以有生物和有机质参加作用,但相对较少。

4.水-岩化学作用的基本类型

(1)氧化还原反应:

(2)脱水和水解反应

(3)水合作用

(4)碳酸盐化和脱碳酸盐化

(5)阳离子交换反应

3.地球中天然水的类型

(1)地球中的流体

①各类硅酸盐岩浆(或硅酸盐熔融体)

②以H2O为主的流体

岩浆水\变质水\同生水\海水\卤水\地表水\地热水

③以碳氢化合物为主的流体

(2)水流体的形成:

①沉积物的“去流体”作用

②变质作用释放出流体

③岩浆作用产生热液

(3)水溶液中元素的搬运形式:

①易溶盐类—氯化物和硫酸盐(真溶液)

②碱土金属的碳酸盐(CaCO3、MgCO3)和SiO2等——碳酸盐主要以溶解的重碳酸盐HCO3- 搬运,SiO2以真溶液或悬浮物搬运。

③Fe、Mn、P的化合物以及V、Cr、Ni、Co、Cu等:——溶解度小,除部分以真溶液搬运外,还以胶体搬运,如Fe(OH)3等。

④石英、硅酸盐和铝硅酸盐类: ——溶解度极小,以悬浮物和沿水流底部拖曳形式搬运。

4.体系组成对水-岩作用的影响

(1)活度积原理:

当温度一定时,难溶强电解质溶液中离子活度的乘积为一常数,这一常数称为活度积。由于难溶化合物的溶解度极小,其浓度与活度相当,故溶度积与活度积均为常数,以Ksp表示当溶液中某物质的离子积达到或超过该物质的活度积时,该物质即析出。

活度积原理可用来判断溶液中各元素的最大浓度和判断化合物的迁移能力:

当溶液中出现能形成活度积更低的其它离子时,导致活度积更低化合物的沉淀和已沉淀化合物的溶解,也就是通常所称的“交代作用”如:SrSO4(天青石)——Ksp=2.8 x 10-7 SrCO3(菱锶矿)——Ksp=1.6 x 10-9

若在SrSO4饱和溶液中(已有部分沉淀)加入足够量的CO32-,则会发生SrCO3的沉淀,同时已沉淀的部分SrSO4可能会重新溶解。

(2)共同离子效应:

当在难溶化合物的饱和溶液中加入与该化合物有相同离子的易容化合物时,原难溶化合物的溶解度将会降低,称为共同离子效应。

如果加入一种物质可使溶液中两种以上难溶盐从溶液中析出,当加入量不足以使两种盐

同时析出时,则较难溶的盐类先析出,进一步加入这种物质,则较易溶的盐类才开始析出——“分级沉淀作用”。

(3)盐效应:

当溶液中存在易溶盐类(强电解质)时,溶液的含盐度对化合物的溶解度会产生影响,表现为随溶液中易溶电解质浓度的增大将导致其它难溶化合物的溶解度增大,称为“盐效应”

(4)胶体作用:

大多数胶体带电(正电或负电),因此它们具有吸附异性离子的能力。

胶体优先吸附构晶离子,如Fe(OH)3胶核的溶液中含有Mn2+、Fe3+和OH- 、Al3+、F-、Cl-、SO42-时,Fe(OH)3优先吸附Fe3+

离子电价越高越易被吸附,如:Fe 3+ >Fe 2+; Al 3+ >Ca 2+; Ca 2+ >Na+

同价离子,离子半径越大或水合离子半径越小越易被吸附,如:

Cs+ > Rb+ > K+ > Na+ > Li+> Ba 2+ > Ca 2+ > Mg 2+

影响胶体物质凝聚和沉淀的因素

①两种带不同电荷的胶体相遇时,电荷中和将导致凝聚与沉淀。

②电解质的作用:在胶体溶液中加入电解质能使胶体凝聚沉淀。所带电荷得到中和,胶粒间斥力减弱,使胶粒相互接近聚合而成胶凝体。由于胶凝作用而产生的胶体物质称凝胶。比如硅胶溶体分散于H2O中(凝聚)→冻胶(缩水作用)→蛋白石SiO2.nH2O.(脱水)→隐晶质石髓SiO2(结晶)→显晶石英

③胶体溶液浓度增大时,可以促使胶体凝聚。比如强烈蒸发作用可增加溶液电解质浓度,从而加强胶凝作用。

④溶液的酸碱度对胶体的搬运与沉积也有很大影响。原因是溶液pH值大小会影响电解质对某些胶体的胶凝作用。,特别会对两性胶体产生影响。

因此,改变溶液pH值,可以改变溶液中Al(OH)2+ 和AlO2-的浓度,从而改变胶团所带电荷的量,直接影响胶体的凝聚。

2.体系物理化学环境对水-岩作用影响

(1)pH值

pH值对元素迁移的影响--具体表现在

①pH值影响氢氧化合物是否自溶液中沉淀

②pH值影响影响元素的共生与分离,如Fe、Mg在内生条件下共生,表生条件下分离

鉄帽——酸性条件

Mn-鉄帽——碱性条件

③pH值影响两性元素的迁移形式

酸性环境—以简单离子或氢氧化物形式迁移

碱性环境—以酸根络合物形式迁移

④盐类的水解是低温水-岩作用中常见的一种化学反应—受pH值控制。

(2)氧化还原电位Eh的影响

氧化还原电位是度量氧化还原的标准,发生氧化还原反应时,还原态(正极)与氧化态(负极)之间有一电位差,电子自动从正极流向负极所做的功(以电子伏特为单位)称为氧化还原电位。

氧化还原电位Eh对元素迁移的影响

①氧化还原电位引起的元素化合价的变化,改变了化学元素及其化合物的溶解度。

②介质的氧化还原电位对元素的共生有重要影响

③如果内生的岩石或矿物中有两种以上变价元素共生,在地表氧化时,由于它们的氧化还原电位不同就会发生分离。

(3)温度和压力的影响

①温度对元素迁移的影响

决定元素和化合物的存在状态和活动性

元素及化合物的熔点、沸点和挥发性差异

温度与类质同象——温度升高,类质同象增强,温度降低,出现固熔体的分离或称矿物“净化”。温度对地球化学系统反应速率和方向有影响

lnK2-lnK1=Q/R(1/T1-1/T2) (范特荷浦公式)式中:K1和K2——温度T1和T2的平衡常数,Q——反应热,R——气体固定热,等于1.98小卡

对于反应式:SiF4+2H2O→SiO2+4HF,当T2>T1时,平衡移向左边,即温度上升SiF4和H2O的浓度增大,SiO2和HF的浓度减小,相反,当温度下降时,平衡移向右边。温度也是决定物质相转变以及矿物稳定范围的主要因素。沉积环境——蒸发岩

②压力对元素迁移的影响

内生作用中表现为气相、液相的分离。

SiF4气+2H2O气→SiO2固+4HF气

根据勒下忒列定律,反应向减少体积方向进行

在变质作用中,压力增大,反应向比容小的矿物方向进行。

Mg2SiO4(橄榄石)+ CaAl2Si2O8(钙长石)→Mg2CaAl2Si3O12(镁铝石榴石)比重:橄榄石—3.12-3.33;钙长石—2.75;镁铝石榴石—4.3。压力增大,上述反应向右进行。

表生环境,影响反应进行的方向。

比如:CaCO3 (固相) + CO2 (气相)+ H2O(液相)→Ca(HCO3)2(液相)

(3)温度和压力的影响

(4)地球化学障

定义:在元素迁移过程中,如果环境的物理化学条件发生了急剧变化,导致介质中原来稳定迁移的元素其迁移能力下降,元素因形成大量化合物而沉淀,则这些影响元素沉淀的条件或因素就称为地球化学障。

常见的地球化学障类型

吸附障—胶体、有机质吸附微量元素,并沉淀。

碱性-酸性障

氧化障

还原硫化氢障

还原潜育障—金属以络阴离子形式沉淀,如U、V、Mo等

硫酸盐和碳酸盐障--硫酸盐或碳酸盐水与富含Ca、Sr、Ba的其它类型水相互作用,形成石膏、天青石等。

蒸发障---石膏化、盐渍化

集合体结构、可渗透性

第五章微量元素地球化学

1.微量元素的概念:

定义①——自然体系中含量低于0.1%的元素称微量元素。

定义②——研究体系中浓度低到可以近似地服从稀溶液定律(亨利定律)的元素称为痕量元素。

“微量元素”是一个相对概念,它们的相对含量单位常为10-6和10-9。

它们往往不能形成独立矿物;而被容纳在其它组分所形成的矿物固熔体、熔体或流体相中。多数情况下以类质同象形式进入固熔体;个别存在于主晶格的间隙缺陷中或陷入吸留带。吸留—在沉淀形成过程中,由于沉淀生成过快,表面吸附的杂质离子来不及离开沉淀,表面就被再沉积上来的离子所覆盖,陷入沉淀晶体内部,这种现象叫做吸留或包埋。由包埋或吸留带来的杂质是不能清洗除去的,但可以通过重结晶方式予以减少。

2.能斯特定律及分配系数

3. 1) 拉乌尔定律

1887年法国化学家拉乌尔(F.-M. Raoul, 1830~1901)在研究溶液的蒸汽压与溶液组成关系时发现,某些溶液在恒温下的蒸汽压和它的组成之间呈线性关系,即如果以摩尔分数Xi表示溶液的组成,符合以下线性关系:Pi = Pi0 Xi

式中Pi为组份i在Xi浓度时的蒸汽分压,Pi0为纯组份i在相同温度下的饱和蒸汽压。该实验规律称为拉乌尔定律。

性质十分相近的组份混合组成的溶液往往在整个浓度范围内都符合这一规律,这类溶液称为理想溶液。不符合拉乌尔定律的溶液则称为非理想溶液。

理想溶液:在理想溶液中,具有相同粒子体积和晶格键力的组份混合不造成体系分子能态和体积的任何变化。在这种情况下,体系在混合过程既不吸热也不放热,因此,在理想状态下混合组份的活度(ai)等于它们的浓度:ai = Xi

2)亨利定律

当非理想组份越来越被稀释时,组份在溶剂中越来越分散,以至于最终其周围的离子或分子氛围变成相同状态。因此,在高度稀释时,组份的活度与其浓度之间呈正比例变化,在右图中用虚线表示,即有ai = hi Xi,式中hi是比例常数,又称亨利常数。

在组份i的稀溶液中(即摩尔分数Xi→0),物质i的蒸汽压Pi与组成Xi呈线性关系:Ki = Pi / bi 式中Ki为比例常数。该定律又称为“稀溶液定律”。

拉乌尔定律和亨利定律可用来解释许多地质物质的溶液行为。固溶体的许多常量组份混合行为符合拉乌尔定律,如橄榄石中的镁橄榄石和铁橄榄石组份;而亨利定律则常用来描述微量元素,如橄榄石中的镍。亨利定律常用于描述微量元素分配系数——它是一种与亨利常数有关的可测量的量。

拉乌尔定律和亨利定律的区别

拉乌尔定律和亨利定律是溶液中两个最基本的经验定律,都表示组元的分压与浓度之间的比例关系。它们的区别在于:

(1)拉乌尔定律适用于稀溶液的溶剂和理想溶液,而亨利定律适用于溶质;

(2)拉乌尔定律中的比例常数Pi0是纯溶剂的蒸气压,与溶质无关,而亨利定律的比例常数k则由实验确定,与溶质和溶剂都有关;

(3)亨利定律的浓度可用各种单位,只要K值与此单位一致就可以,而拉乌尔定律中的浓度只能用克分子分数。

为什么拉乌尔定律中的比例常数与溶质无关,而亨利定律中的比例常数却与溶质及溶剂都有关呢?这是由于稀溶液的溶质浓度很小,对溶剂分子来说,其周围几乎都是溶剂分子,其活动很少受到溶质分子的影响,所以拉乌尔定律中的比例常数只由溶剂的性质就基本可以确定。而对于稀溶液的溶质分子来说,它的周围几乎全是溶剂分子,所以亨利定律中的比例常数不能单独由溶质性质决定,而必须由溶质和溶剂二者共同决定。

(4)亨利定律的地球化学表述---(简单)分配系数

在一定温度压力条件下,当两个共存地质相A、B平衡时,以相同形式均匀赋存于其中的微量组分i在这两相中的浓度比为一常数:

kiA/B= CiA/CiB ( 1 )

CiA和CiB分别为元素i在A、B相中的浓度,kiA/B为分配系数Distribution Coefficient 或Partition Coefficient也称简单分配系数或常规分配系数

(5)能斯特定律---分配系数的热力学意义

当A、B两相平衡时,元素i在其间的化学势相等, 即有

iA=iB

∵理想气体的化学势i= i* (T)+RTlnai,

∴有i*A+RTlnaiA=i*B+RTlnaiB (2)

lnaiA-lnaiB= (i*A i*B)/RT

去对数后:

aiA/aiB= exp[(i*B i*A)/RT] = KiA/B

(3)

如果i浓度很低, 则:公式(1) kiA/B= CiA/CiB 与(3)式相等,浓度等于活度。

(6)复合分配系数Compound partition coefficient

简单分配系数易随体系的基本成份而变化。为了减小这一影响,应用复合分配系数Compound partition coefficient或标准化分配系数Normalized distribution coefficient可部分达到这一目的。为了与分配系数相区别,以下用D表示复合分配系数,其定义为:

(4)

下标cr——携带元素,即可被微量元素置换的常量元素;

下标tr——置换常量元素的微量元素;

下标s和l——分别表示固、液相;

ktrs/l和kcrs/l ——分别为相关微量元素和常量元素在固/液相中的简单分配系数。(7)复合分配系数的热力学意义

Ds/ltr-cr实质上是理想溶液中tr和cr之间的平衡置换常数,例如:

在K[AlSi3O8]+Rb= Rb[AlSi3O8]+K 的反应中,Rb(tr)置换钾长石中的K(cr)。该反应的平衡常数为产物的活度积除以反应物的活度积。如果将[AlSi3O8]简写为A,该反应的平衡置换常数为:

K = a strAa lcr / a scrA a ltr (5)

根据溶度积常数的定义,微量元素tr的纯晶体溶度积为:

Ksp(trA) = (atrl/aAl) / atrs = atrlaAl

因此,对难溶电解质而言,平衡常数为:

K = (acrl/acrAs) /(atrl/atrAs)

= K sp(crA) / K sp(trA) (6)

即cr和tr纯晶体的溶度积之比。

(8)总体分配系数 当固体中由多相组成时,固/液相共存于平衡体系中,元素i 的分配系数称为总体分配系数

式中Di 为元素i 在某单一矿物中的分配系数;上标a, b, …n 分别代表矿物a,b, …n ;l 为与矿物平衡共存的液相;Xa ,Xb ,··· Xn 分别为矿物a, b, …n 在岩石中的比例分数。

分配系数: kiA/B= CiA /CiB (1)

i*A +RTlnaiA= i*B +RTlnaiB (2)

R :气体常数=1.987卡/度·摩尔

aiA/aiB= exp[( i*B i*A)/RT] = KiA/B

(3)

如果i 的浓度很低,(1)=(3)

岩浆结晶作用

1. 分离结晶作用 ——瑞利分馏定律的推导

2.平衡结晶作用

部分熔融作用

1、分离熔融作用 —— 瑞利熔融过程的推导

2、累积熔融作用—— 连续分离熔体在体系中的聚集和混合

当自然过程中液相和结晶相共存时,微量元素在体系两相中的分配往往是不均一的。在岩浆结晶过程中,那些容易以类质同象的形式进入固体(造岩矿物)的微量元素,称为相容元素,如Ni2+、Co2+、V3+、Cr3+、Yb3+、Eu2+等,反之,则称为不相容元素。

两类不相容元素:

1、小半径高电荷的高场强元素(HFS)-REE ,Th ,U ,Ce ,Zr ,Hf , Nb ,Ta ;

2、低场强的大离子亲石元素(LIL)-K ,Rb ,Cs ,Ba ,Pb2+,Sr ,Eu2+。 稀土元素地球化学

1.稀土元素的主要性质

稀土元素(REE )是原子序数从57(La )到71(Lu )的镧系15个元素。有时也将性质相似的39号元素Y 与REE 列入同一元素组。

(1)稀土元素及其分组:

①两分法:

∑Ce 族稀土:La~Eu ,也称轻稀土(LREE);

∑Y 族稀土:Gd ~ Lu+Y ,亦称重稀土(HREE)。

两分法以Gd 划界的原因:从Gd 开始在4f 亚层上新增电子的自旋方向改变了。而Y 归入稀土的主要原因是Y3+的离子半径与重稀土相近,化学性质与重稀土相似,它们在自然界密切共生。

②三分法:

轻稀土族为La-Nd ;中稀土族Sm-Ho ;重稀土族Er-Lu+Y

(2)稀土元素的电子构型和价态

稀土元素最外层电子构型相同,易失去6s 亚层上的两个电子,然后丢失5d 或4f 电子,因为5d 或4f 电子在能量上接近6s 电子。如果要再失去4f 上一个电子,则由于电子的电离能太高稀土元素最外层的电子构型相同,易失去6s 亚层的两个电子,然后失去1个很难实现,因此+4价态的REE 很少,多为+3价态。

但实际上,Eu 和Yb 有+2价态,Ce 和Tb 有+4价态。原因是Eu2+和Tb4+具有半充满n l n i b n a l b i a l a i a l a i l s i X D X D X D X D D ?+???+?+?=?=∑

/////

的4f 亚层,Yb2+具有全充满的4f 亚层,Ce4+具有惰性气体氙的电子构型。

(2)REE 的配位和离子半径

稀土元素在矿物中的配位多面体多种多样,从6次配位到12次配位,甚至更高配位。 配位数和离子半径大小有关,离子半径越大,它们占据配位数越大的位置,反之亦然。其原因是REE 的原子容积显示出逐渐和稳定地随原子序数增大而减小的趋势,这种原子容积减小在化学上称之为“镧系收缩”,它反映出REE 离子半径随原子序数增大而减小的规律。

(3)REE 的分配系数

REE 分配的一般规律:

①对于任何稀土元素的矿物/熔体来说,其分配系数值均在较宽的范围内变化。

②虽然REE 在一定的矿物/熔体对之间的分配系数值有很大的变化范围,但该矿物REE 的分配系数模式形态一般不变。

③ REE 在矿物/熔体之间的分配系数值,富硅体系一般高于基性体系。

④副矿物在稀土元素分配方面起着重要作用

⑤REE 的KD 值表明,斜长石和钾长石的结晶或斜长石在部分熔融残余体中的存在可以在熔体中造成Eu 亏损或负异常。

2.稀土元素在自然界的分布

(1)稀土元素在地球中的丰度从下地幔到上地幔再到地壳,REE 总量不断增高。

(2)地壳中REE 元素分配具以下一些特点:

①从La 到Lu ,元素的分布量明显表现出偶数元素高于相邻的奇数元素丰度,并呈折线式逐渐降低的趋势,服从奥多-哈金斯法则。 (Ce)(Y)(Ce)/(Y)=2.65~2.93,大大超过地幔、地球及陨(Ce)/(Y)比值。

2.稀土元素在自然界的分馏.

导致分馏的原因:

(1)晶体化学性质差异—离子半径、离子电位等;

(2)元素碱性差异:稀土元素都具有明显碱性,但强度不同。从La →Lu,离子半径减小,碱性减弱;

(3)元素的价态:价态变化导致半径和酸碱性变化

(4)形成络合物的稳定性不同:从La →Lu ,络合物的稳定性增大;

(5)离子被吸附的能力不同:从La →Lu ,被吸附的能力增大。

3.稀土元素组成数据的表示

(1)REE 组成模式图 以球粒陨石稀土元素丰度标准化了的稀土元素分配模式图又称为Masuda-Coryell 图解(Masuda, 1962; Coryell et al., 1963);

有时按需要以原始地幔或其它物质作为标准 标准化后的REE 数据及其比值以下标N 表示 (2)表征REE 组成的参数

①∑REE

②ω(LREE)/ω(HREE)或 ∑ω(Ce)/∑ ω(Y)

③ω(La)/ω(Yb)、ω(La)/ω(Lu)、 ω(Ce)/ω(Yb) 、 ω(La)/ω(Sm)、 ω(Gd)/ω(Lu)

(3)异常参数

① Eu/Eu*(Eu)

② Ce/Ce*(Ce)

)2Pr ()2(/*/*++====La Ce Gd Sm Eu N N N N Ce Ce Ce Eu Eu Eu δδ

(4)稀土配分模式图

铕异常

铕异常以Eu/Eu*或δEu表示。其中Eu表示样品的实际标准化铕含量,Eu*表示样品中Sm 和Gd标准化含量的线性内插投影点,即无铕异常时的投影位置。

Eu/Eu*=2EuN /(SmN+GdN)

稀土元素模式图的纵坐标常以标准化值以10为底的对数表示,所以也常用公式:Eu/Eu*=EuN / [(SmN)(GdN)]1/2

当Eu/Eu*大于1(1.05)时称为正异常,小于1(0.95)为负异常。

稀土模式的解释

稀土元素属于那些溶解度最小的化学元素,并且在低级变质作用、风化和热液作用中是相对不活动的。热液中的REE比它所流经的岩石中的含量低5102到106倍(Michard 1989),因此,热液活动预期不会对岩石的稀土有较大的影响,除非水/岩比值非常大。

但REE并不是完全不活动的。因此,我们在解释强蚀变或高变质的岩石时应对此加以注意。但尽管如此,在弱蚀变的岩石中,REE的分布模式一般能够可靠地代表未蚀变岩石的原始分布模式,可以相信稀土元素分布模式的峰、谷以及倾斜度所提供的信息。

海水和河水中的稀土元素分配

稀土元素的水溶液地球化学性质主要受稀土形成络合物的类型,它们在海洋中以溶解状态存在的时间长度(停留时间)的影响,并在较小程度上受水的氧化程度的影响。

稀土在海水和河水中的含量非常低,它们在水中主要以颗粒状态迁移。悬浮颗粒的浓度比溶解态的稀土要高6~7个数量级。

通常对页岩标准化加以比较。在页岩标准化图解中,海水中的稀土具有从轻稀土向重稀土逐步富集的趋势,并经常显示明显的Ce负异常。河水的稀土浓度比海水高大约1个数量级。海水的Ce负异常

Ce异常用Ce/Ce*表示。其中Ce*是根据La和Pr或La和Nd计算的Ce的内插值:Ce/Ce* = 2CeN/(LaN+PrN)= 3CeN/(2LaN+NdN)

海水中Ce负异常的出现是由于Ce3+氧化成Ce4+,并水解以CeO2的形式从溶液中沉淀而造成的:

开放性的大洋中有Ce亏损,但在浅海中则不然

在有些特殊情况下海水可不显示Ce负异常,甚至出现Ce的正异常。这种情况往往发生在表层海水或近海中。由于生物作用活跃,有机质发育而产生局部相对还原的环境,使Ce3+难以氧化成Ce4+

沉积物中的稀土元素分布

REE在沉积岩中的浓度经常以NASC等为参照的标准化表示。碎屑沉积物的稀土特征如下:

沉积物中稀土唯一最重要的来源是其源岩。它们在沉积作用中主要靠颗粒物质的搬运,并由此能反映源区的化学特征。

风化和成岩作用对稀土元素分布的影响较小。由于稀土元素的不活动性,它们在风化壳中的含量主要取决于其母岩的含量,并且往往产生不同程度的富集。

在强烈风化的花岗岩风化壳中,被黏土吸附的稀土可占整个风化壳稀土含量的90 %以上,有些能形成风化壳离子吸附型稀土矿床。

成岩作用几乎对稀土元素的再分布没有影响,除非在水/岩比值非常大的时候。

REE在沉积物中分布的一个重要特征是,沉积物中黏土粒级的部分能最可靠地反映源岩稀土元素的分布情况,并且含黏土的岩石或黏土岩的REE也比其它沉积岩高得多。因此,

在许多研究中常利用岩石中的黏土部分或直接用富黏土的沉积物(岩)鉴别沉积过程和源区。快速沉积的杂砂岩也具有类似的研究意义。石英对岩石中的稀土起稀释作用,使稀土元素的含量降低。碳酸盐也有类似的作用。重矿物的存在,尤其是锆石、独居石和褐帘石,能对样品的稀土模式产生重要影响。

不同类型岩浆岩中稀土元素的含量及分布模式

早期岩浆结晶过程中稀土元素的析出较少,一般不产生富集。

伟晶、气成-热液及热液作用作用中稀土元素可大量析出,常富集成一些具有工业意义的矿床。

稀土元素的富集一般与酸性-碱性岩以及超基性碱性岩关系密切

各类火成岩中,稀土元素的配分也呈现出规律性变化,由超基性岩→基性岩→酸性岩→碱性岩,ΣCe/ΣY比值规律性增加。

Y族稀土的富集主要与碱性花岗岩类有关。

Ce族的富集主要与霞石正长岩有关。

超基性-碱性杂岩的特点是La 、Ce、Nd、Pr的富集程度较高。

由于岩浆作用、伟晶作用及热液作用发育过程中,都在晚期发育Y族稀土的聚集(相对于Ce族而言)。较晚期的侵入岩含ΣY比早期多,随着伟晶作用、气成-热液及热液作用的发展,富含ΣCe矿物将被富含ΣY的矿物所取代。

生物的稀土元素分布

主要取决于它们的生长环境和营养来源

含量依种类、器官和地理分布不同有较大差别

通常低等植物如苔藓、地衣等含量较高

常见轻稀土更加富集

第六章同位素地球化学

1.同位素的基本性质

(1)核素与同位素

核素是由一定数量的质子和中子构成的原子核。

具有质量、电荷、能量、放射性、丰度五种特性。

16O原子核→8个质子+8个中子。

具有相同质子数的核素称为元素。

具有相同质子数和不同中子数的一组核素称为同位素。

(2)同位素的分类

按原子核的稳定性分类:

放射性同位素的原子核是不稳定的,它们以一定方式自发的衰变(decay)成其它核素的同位素,比如238U→206Pb(经过8次α衰变和6次β衰变);235U →207Pb(经过7次α衰变和4次β衰变)。凡原子核能稳定存在的时间大于1017a的就可称为稳定同位素。

目前已发现的天然同位素:340种

稳定同位素:273种

放射性同位素:67种

人工合成的放射性同位素:1200多种

凡是原子序数(atomic number)大于83的、质量数(mass/nuclear number)大于209的同位素都是放射性同位素。

在原子序数小于83、质量数小于209的同位素中,只有14C、40K、87Rb具放射性,其余均为稳定同位素。

稳定同位素还可以进一步分为:轻稳定同位素和重稳定同位素。

①轻稳定同位素特点:

原子量小、同一元素的同位素间相对质量差大

同位素组成变化的主要原因是同位素分馏造成(不可逆)。

②重稳定同位素特点

原子量大、同一元素的同位素间相对质量差小;

同位素组成变化的主要原因是由放射性衰变引起(不可逆)

2.自然界同位素成分变化

(1)稳定同位素分馏:

轻稳定同位素的相对质量差较大,在自然作用过程中由于这种质量差异引起的同位素相对丰度的变异,称为同位素分馏(作用)。

根据分馏作用的性质和条件,同位素分馏可分为:

①物理分馏: 也称为质量分馏,由质量引起的一系列物理性质的微小差异,如密度、熔点、沸点等.

②动力分馏: 含有两种同位素的两类分子时,它们参加化学反应的活性有差异。质量不同的同位素分子具有不同的分子振动频率和化学键强度。轻同位素形成的键比重同位素的键更易破裂,因此轻同位素的反应速率高。

③平衡分馏:在化学反应中反应物和生成物之间由于物态、相态、价态以及化学键性质的变化,使轻重同位素分别富集在不同分子中而发生的分异叫平衡分馏

④生物化学分馏:生物活动和有机反应引起的同位素分馏,包括C、S、N等元素的同位素等。

(2)同位素丰度的表示方法:

①同位素比值或同位素丰度比(R):

单位物质中某元素的重同位素和轻同位素的原子数之比称为同位素比值。

②同位素分馏系数(α):

在同位素分馏达到平衡的条件下,二种物质中某元素的相对同位素比值之商称为同位素分馏系数。

③同位素分馏的通用表达法

选定某一个样品的R值做标准,其它样品的R值与该标准对照,便可知道这些样品的同位素比标准富集或贫化的程度。通常,这种相对富集或相对贫化的程度用δ表示:

δ(‰)=(R样-R标)/R标Ⅹ1000

=( R样/ R标-1) Ⅹ1000

δ>0,样品比标准更富集;δ<0,比标准更贫化;δ=0,与标准具相同同位素比值。

如:

18O(‰)= {[(18O / 16O )样品- (18O / 16O )标准]/

(18O / 16O )标准}1000

④同位素标准及其条件:

同位素组成均一,接近天然同位素组成变化范围的中间值;数量大,便供长期使用;化学制备和同位素测试操作方便、简易。

一些国际通用标准

SMOW——standard mean ocean waterH/O 同位素标准

PDB——Peedee Belemnite(南卡罗林纳州白垩系)C/O同位素

应用地球化学复习题总结

应用地球化学复习题总结 1、化探:地球化学找矿法简称化探,是以地球化学和矿床学为理论基础,以地球化学分散晕(流)为主要研究对象,利用矿床在形成及以后的变化过程中,成矿元素或伴生元素所形成的各种地球化学分散晕进行找矿的方法。 2、元素的地球化学亲合性:在自然体系中元素形成阳离子的能力和所显示出的有选择地与某种阴离子结合的倾向性。 3、Goldschmit 的元素地球化学分类:亲石元素(即亲岩元素或亲氧元素) 、亲硫元素(即亲铜元素)、亲铁元素、亲气元素、亲生物元素 4、地球化学异常:是相对于地球化学背景区而言的,是指与地球化学背景区相比有显著差异的元素含量富集区或贫化区 5、地球化学指标:指一切能提供找矿信息或者其他地质信息的、能够直接或间接测量的地球化学变量。 6、地球化学场:如果把地球化学背景和发育在其中的地球化学异常当作一个整体看待,元素在该体系中的分布构成了地球化学场。 7、勘查地球化学:是地球化学的实践应用,是一门运用地球化学基本理论和方法技术,解决人类生存的自然资源和环境质量等实际问题的科学。是研究地球表层系统物质组成与人类生存关系,并能产生经济效益和社会效益的学科。 8、原生环境:指天然降水循环面以下直到岩浆分异和变质作用发生的深部空间的物理化学条件的总和。 9、次生环境(或表生环境):是地表天然水、大气影响所及的空间所具有物理化学条件的总和。 10、地壳元素丰度:是指地壳中化学元素的平均含量,也称克拉克值,是为了表彰在这方面作出卓越贡献的美国化学家克拉克而命名的。 11、浓度克拉克值(相对丰度):化学元素在某一局部地段或某一地质体中的平均含量与地壳丰度的比值。 12、矿石浓集系数:矿石的平均品位与该元素地壳丰度之比。 13、最低浓集系数:矿床的最低可采品位与其地壳丰度之比。 14、表生地球化学环境的特点:是一个温度压力低,以含二氧化碳和多组分水为介质的物理化学综合环境。 15、地球化学景观:是指所有影响表生作用的外部元素的总和。 16、景观地球化学:就是研究化学元素在各种景观条件下迁移沉淀的规律。 17、检出限:定义为某一分析方法或分析仪器能可靠地测试出样品中某一元素的最小重量或质量(μg或n g)。

考试试卷参考答案及评分标准_油气地球化学

一、名词解释(每个2分,20分) 1、沉积有机质 2、稳定同位素分馏 3、有机圈 4、有效烃源岩 5、门限温度 6、氯仿沥青“A” 7、生物标志化合物 8、干酪根 9、大型气田 10、油气源对比 二、填空题(每题1分,10分) 1、原油中很难检测到糖类化合物是因为。 a、被细菌分解; b、进入干酪根无法查其原始面貌; c、原油中含氧化合物很少; d、连结糖类的醚键容易断裂。 2、下列过程属于油藏中原油次生变化的有。 a、聚合作用; b、生物降解; c、蒸馏作用; d、注气开发。 3、奥利烷的主要生源是。 a、高等植物; b、海洋植物; c、被子植物; d、原生动物。 4、正常情况下有机成因天然气中甲烷及其同系物的碳同位素表现为。 a、δ13C1<δ13C2<δ13C3<δ13C4; b、δ13C1>δ13C2<δ13C3>δ13C4 c、δ13C1>δ13C2>δ13C3>δ13C4; d、δ13C1<δ13C2>δ13C3>δ13C4。 5、鉴别生物成因天然气的主要标志是。 a、在天然气组成上主要是CH4,δ13C1重; b、在天然气组成上主要是CH4,δ13C1轻; c、在天然气组成上主要是CO2,δ13C1轻; d、在天然气组成上主要是CH4和CO2,δ13C1重。 6、Pr/Ph是反映。 a、烃源岩沉积环境的指标; b、原油成熟度指标; c、原油次生改造程度的指标; d、母质类型参数。 7、卟啉作为石油有机成因的重要证据之一,它是从原油中分离鉴定出第一个具有 生物成因的化合物。 a、Treibs(1934); b、Serfert(1978); c、Tissot(1974); d、Smith(1954)。 8、年青沉积物中甾类化合物的主要构型是。 a、5α(H)14α(H)17α(H)20R; b、5α(H)14α(H)17α(H)20S; c、5α(H)14β(H)17β(H)20R; d、5α(H) 14β(H)17β(H)20S。 9、在同等条件下,最先进入生烃门限的是干酪根。 a、I型; b、II型; c、III型; d、IV型 10、同一成熟度条件下干酪根的H/C原子比值。 a、III>II>I型; b、II>III>I型; c、II>I>III型; d、I>II>III型。 三、判断改错题(每题1分,共8分) 1、烃源岩评价主要是评价有机质的丰度和类型。 2、镜质体反射率的测定是将样品浸入油中所测得的反射率值。 3、在油气源对比中,样品间的正相关性是样品具有成因联系的必要证据,而负相关性却 是样品之间缺乏亲缘关系的有力证据。 4、油藏受气浸时将产生两极分化,一方面形成凝析气藏,另一方面产生固体沥青沉淀, 从而使储层孔隙度和渗透率降低。 5、III型干酪根只能生气不能生油。 6、随着烃源岩成熟度的增高,生成的油气越来越多,导致可溶烃(残余油气或吸咐烃) 逐渐增多,而热解烃却逐渐减少。 7、凝析油是有机质在高演化阶段所特有的产物。 8、通常情况下,成熟度相当或相近的煤型气碳同位素组成比油型气轻。 四、回答题(每题8分,共40分) 1、论述干酪根分类方法及优缺点?(至少列举3种方法) 2、有机质成烃演化阶段及产物特征? 3、生物标志化合物的主要类型及其在地质研究中的作用? 4、油藏中原油的次生变化类型及其结果? 5、应用化学动力学原理,阐述影响油气生成的主要因素? 五、图谱识别(7分) 标出图示原油饱和烃气相色谱图中Pr、Ph和正构烷烃的碳数分布、指出主峰碳,判断

地球化学复习题(推荐文档)

地球化学复习题 绪论 1、地球化学的定义。 答:地球化学是研究地球(包括部分天体)的化学组成、化学作用和化学演化的科学。 2、地球化学的任务。 答:1)地球及其子系统中元素及其同位素的组成,即元素的分布和分配问题;2)元素的共生组合和赋存形式;3)元素的迁移和循环;4)地球的历史和演化。5)基础理论和应用的发展。 3、地球化学的研究思路和工作方法。 答:研究思路:以化学、物理化学等基本原理为基础,以研究原子(包括元素和同位素)的行为为手段,来认识地球的组成、历史和地球化学作用。工作方法:野外:地质考察+样品采集(代表性、系统性、统计性、严格性)。 室内: --岩矿鉴定 --分析测试:早期容量法、离子色谱法和比色法,现今X射线荧光光谱XRF、ICPAES、--ICPMS、固体质谱、AAS等。 --元素结合形式和赋存状态的研究:化学分析、晶体光学、X射线衍射、拉曼谱、微区分析(电子探针、离子探针)等。 --作用过程的物理化学条件的测定:温度(包裹体、矿物、同位素)、压力、pH、Eh、盐度等。 --自然作用的时间参数:同位素测年。 --模拟实验。 --多元统计计算和数学模型。 4、地球化学学科的特点。 答:1、基础科学成果的应用.2、地质科学的发展.3、更广泛的数字模拟。 第一章太阳系和地球系统的元素丰度 1、对比元素在地壳、地球和太阳系中分布规律的异同点,并解释其原因。 答:相同点:元素的丰度均随原子系数增大而减小。均符合奇偶定律。 不同点:与太阳系或宇宙相比,地壳和地球都明显地贫H, He, Ne, N等气体元素;而地壳与整个地球相比,则明显贫Fe和Mg,同时富集Al, K和N a。 原因: 2、研究克拉克值有何地球化学意义。 答:可作为元素集中、分散的标尺。控制元素的地球化学行为。A)影响元素参加地壳中地球化学过程的浓度。B)限定自然界的矿物种类及种属。C) 限制了自然体系的状态。 3、地球各圈层化学组成的基本特征。 答:地壳:①地壳中元素的相对平均含量是极不均一的。②元素的克拉克值大体上随原子序数的增大而减小。地幔:元素分布不均,铁镁含量增高。地核:铁镍含量占绝大部分,其它元素仅占极少部分。水圈、大气圈和生物圈在地球总质量中所占的比例很小,对地球总体成分的影响不大。 4、陨石研究的意义 答:①它是认识宇宙天体、行星的成分、性质及其演化的最易获取、数量最大的地外物质;

应用地球化学考试重点(经典)

应用地球化学考试重点 绪论 1、应用地球化学:运用地球化学基本理论和方法技术,解决人类生存的自然资源和环境质量的实际问题的学科。地球化学是其理论基础。 2、应用地球化学研究内容: 元素分布与矿产资源 元素在各介质中的含量 元素的分布与分配 地球化学异常与指标 矿床的成因(矿床学为主) 矿床的储量(找矿勘探课程为主) 3、地球化学找矿与其它探矿方法的比较: (1)与地球物理相比,地化方法已成为其有效的辅助手段之一,在评价和解释地球物理异常时,可排除其多解性。 在某种意义上说是一种直接的找矿方法,因而成果的推断解释较物探法简单、直接。 (2)同时,它较地质钻探等投资少。 (3)地质物化探综合运用,则更能提高找矿的效果。 (4)传统的地质找矿方法,以矿物学和岩石学的观察为基础,要求要有可见标志。所以必须要求矿物的粒度在光学显微镜的分辨能力以上。而地球化学方法是依靠分析测试手段探测其微观标志 (5)任何一种找矿方法,都有一个应用条件问题,都要根据研究区地形地貌自然景观条件的不同,以及目标矿种的地球化学特征的不同,选择相宜的方法技术。 4、应用地球化学研究领域 第一章 1、地球化学旋回:地幔物质分异出的岩浆及地壳重熔物质形成的岩浆上升结晶形成岩浆岩,经构造运动进入表生环境,经风化剥蚀,搬运沉积,形成沉积岩,沉积岩经沉降或俯冲作用到达地壳深部,发生变质或重熔作用,形成岩浆,完成一个大循环。 2、常组组分分布特征: 地壳的物质成分与上地幔最有成因联系。起源于地幔。 地壳:便于采样→数据较多。 地幔:不能采样→数据少。 遵循化学计量原则形成自然矿物

地壳:易熔的硅铝长英质成分(Si、Al、Ca)和K、Na、水增加,以长英质浅色矿物为主。 地幔:难熔组分Mg、Fe、Ni、Co、Cr;以铁镁暗色矿物为主。 岩石圈中十余种常量元素占总量的绝大部分。 常量元素在地壳中总量占99. 9%以上 3、微量元素的分布规律:(判断/填空) 不受化学计量原则控制 ?微量元素分布服从概率分布规律,既有随机性,又有统计性。 ?从地核到地壳的垂直方向上,分散在结晶矿物中的微量元素在地球化学旋回中产生了分异作用,有些元素(亲石元素)具有明显的从地核,下地幔向上地幔,最终在地壳中富集。 ?微观上受元素类质同象置换条件制约,少部分以超显微非结构混入物(在矿物结晶生长时混入晶格缺陷或机械包裹)。 ?宏观上受元素分配系数制约,以某种统计规律反映富集贫化趋势。 元素的地球化学分类 4、谢尔巴科夫分类方法: 谢尔巴科夫用元素的向心力和离心力描述这种向地球外圈贫化或富集的趋势 谢尔巴科夫分类方法:向心元素、最弱离心元素、弱离心元素、离心元素 ?每次重熔,不相容元素和相容元素都产生一次分离,从而使晚期的岩浆较早期的岩浆更富集不相容元素。5、巴尔科特把岩浆岩演化的这种规律总结为极性演化,即酸性岩越来越酸性,基性岩越来越基性。这为矿产评价 与找矿提供了思路,即在时代最新的花岗岩类岩体中寻找不相容元素的矿床。 6、戈尔德施密特提出划分为亲铁、亲硫(亲铜)、亲氧(亲石)、亲气、亲生物元素的分类方案 7、从超基性岩到酸性岩,还具有由相容元素组合变为不相容元素组合的特征。 8、正常分布与异常分布: 一般将遵从常规、不悖常理、无特别异举即为正常,其核心是从众,相反即为异常。 地球化学的正常分布,也就是某一空间中多数位置上元素含量所具有的相对波动不大的特征。 地球化学中的异常,是指某一区段的地球化学特征明显不同于周围无矿背景区的现象。 9、背景区元素含量:背景上限、背景值、背景下限 10、把异常区内高于正常上限Ca的样品数n’与总样品数n的比值n’/n称为异常率。 异常率的大小,不仅与成矿作用的强度、规模有关,成矿作用越强,越接近矿化中心,异常率越高。 11、背景值分为四级:全球的背景值、地球化学省的背景值、区域的背景值、局部的背景值。 12、地球化学省:在地壳的某一大范围内,某些成分富集特征特别明显,不止是一两类岩石中元素丰度特别高,而 且该种元素的矿床常成群出现,矿产出现率也特别高。通常将地壳的这一区段称为地球化学省。地球化学省实质上是一种地球化学异常,它是以全球地壳为背景的规模巨大的一级地球化学异常。 13、地球化学指标:是指一切能提供地球化学信息或地质信息的,能直接或间接测定的地球化学变量。地球化学指 标在三度空间和时间上的分布与演化称为地球化学场。 14、地球化学场有以下特征: (1)与地球物理场相比,它没有严格的数学公式或化学定律进行准确的描述、推断、或延拓,它是具体点上地球化学环境(化学、热力学、动力学)综合制约的结果,可以定性推测而不能准确推算。 (2)地球化学场是一个连续的非均匀场。 (3)地球化学场是一个不可逆动态演化的非稳定场。 (4)地球化学场的指标不具有传递性。 15、地球化学障:凡是浓度梯度极大值所在的点,叫做地球化学障,其实质就是地球化学环境发生骤然变化,元素 活动性发生急剧改变的地段(A·И·彼列尔曼)。它是一种地球化学环境的边界。 16、50年代阿伦斯(1954,1957)提出常量元素服从正态分布,微量元素服从对数正态分布规律,概括了当时最 有影响的认识。地质体中元素含量的概率分布型式与该地质体经历的地质作用过程有关。 维斯捷里斯(V.B.Visteeius.1960)的“地球化学过程的基本定律”最有代表性:单一地球化学过程所形成的地质体,元素含量服从正态分布;由数个地球化学作用过程叠加所形成的复合地质体中元素含量偏离正态分布,并且多为正偏分布(其中有些服从对数正态分布)。

油气地球化学

油气地球化学 1、油气地球化学的定义 应用化学原理,研究地质体(沉积盆地)中生成油气的有机物、石油、天然气及其次生产物的组成、结构、形成、运移、聚集和次生变化的有机地球化学机理及其在勘探中的应用。 2、地球化学的分支学科 (1)元素地球化学; (2)同位素地球化学; (3)流体地球化学; (4)地球化学热力学和动力学; (5)各种地质作用地球化学; (6)有机地球化学; (7)环境地球化学; (8)气体地球化学。 (9)海洋地球化学(10)区域地球化学 3、油气地球化学的研究对象 沉积盆地或地壳中油气、生成油气的有机物及相关物质。 4、油气地球化学研究的主要内容 ? 与沉积作用有关的活性生物有机质及其在沉积、保存和埋藏条件下的演化; ? 石油成因和演化; v 干酪根地球化学 v 可溶有机质地球化学 ? 天然气地球化学; ? 油气地球化学在油气勘探、开发中的应用; v 盆地的油气勘探远景和资源预测 v 油气地球化学勘探 v 油田水地球化学 v 油田开发地球化学

11、有机圈(organosphere):系指地球上古今生物及其形成的有机物,分布和演变的空间。有机碳的循环: (1)生物化学亚循环:为较小的亚循环(碳总量约为3×1012吨) ,其循环周期不超过一百年,包括三个次一级循环: (2)地球化学亚循环:为大的亚循环(碳总量约为12×1015吨),包括沉 积圈中有机质的演化途径,其循环周期以百万年计算,其中也包括三个次级循 环 11、旋光异构 当一个碳原子同时和四个不同的原子或原子团键合时,四个基团在碳原子 的周围会有两种排列方式,它们互为镜像但不能重合,这种立体异构体叫对映体,它们可使偏振光的偏振面发生反向旋转,因而被称为旋光异构。 11、沉积有机质的概念 分布在沉积物或沉积岩中的分散有机质。它们来源于生物的遗体及其分泌 物和排泄物。直接或间接进入沉积物中;或经过生物降解作用和沉积埋藏作用 被掩埋在沉积物中;或经过缩聚作用演化生成新的有机化合物。 11、富沉积有机质的沉积环境 生物高产和缺氧环境共存是富有机质沉积形成的必要条件。 一、.大型深水缺氧湖泊 存在永久性的分层,才能形成湖泊的缺氧环境. (1)富营养、贫营养湖泊 (2)深水是缺氧湖泊发育的重要条件(3)缺氧湖泊的发育与纬度有关。 2.海相缺氧环境(1)上升流形成的缺氧环境 3.沼泽环境沼泽沉积环境是一种成煤的环境 1温暖潮湿的气候和长期停滞的水体条件。 2地形一般比较平坦、低洼;构造上处于缓慢持续下沉状态。 二、有机质的沉积受控于多种因素 主控因素:原始生物产率(营养物、水体分层、光等)和缺氧环境(降雨量、距河口距离、河流的搬运能力)

《地球化学》练习题2剖析

恩《地球化学》练习题 第一章太阳系和地球系统的元素丰度(答案) 1.概说太阳成份的研究思路和研究方法。 2.简述太阳系元素丰度的基本特征。 3.说说陨石的分类及相成分的研究意义. 4.月球的结构和化学成分与地球相比有何异同? 5.讨论陨石的研究意义。 6.地球的结构对于研究和了解地球的总体成分有什么作用? 7.阐述地球化学组成的研究方法论。 8.地球的化学组成的基本特征有哪些? 9.讨论地壳元素丰度的研究方法。 10.简介地壳元素丰度特征。 11.地壳元素丰度特征与太阳系、地球对比说明什么问题? 12.地壳元素丰度值(克拉克值)有何研究意义? 13.概述区域地壳元素丰度的研究意义。 14.简要说明区域地壳元素丰度的研究方法。 15.岩浆岩中各岩类元素含量变化规律如何? 16.简述沉积岩中不同岩类中元素含量变化规律。 第二章元素结合规律与赋存形式(答案) 1.亲氧元素和亲硫元素地球化学性质的主要差异是什么? 2.简述类质同像的基本规律。 3.阐述类质同像的地球化学意义。 4.简述地壳中元素的赋存形式及其研究方法。 5.举例说明元素存在形式研究对环境、找矿或农业问题的意义。 6.英国某村由于受开采ZnCO3矿的影响,造成土壤、房尘及饮食摄入Cd明显高于其国标,但与未受污染的邻村相比,在人体健康方面两村没有明显差异,为什么? 第三章自然界体系中元素的地球化学迁移(答案) 1.举例说明元素地球化学迁移的定义。 2.举例说明影响元素地球化学迁移过程的因素。 3.列举自然界元素迁移的标志。 4.元素地球化学迁移的研究方法。 5.水溶液中元素的迁移形式有那些?其中成矿元素的主要迁移形式又是什么? 6.解释络离子的稳定性及其在地球化学迁移中的意义。 7.简述元素迁移形式的研究方法。 8.什么是共同离子效应?什么是盐效应? 9.天然水的pH值范围是多少?对于研究元素在水介质中的迁移、沉淀有何意义? 10.举例说明Eh、pH值对元素迁移的影响。 11.非标准电极电位E及环境的氧化还原电位Eh,在研究元素地球化学行为方面有什么作用? 12.试述影响元素溶解与迁移的内部因素。 13.自然界中地球化学热力学体系基本特点是什么? 14.自然体系中哪些特征可作为体系达到平衡态的证据与标志? 15.讨论相律及其应用。

第七章 生物地球化学循环(一)

第7章生物地球化学循环第1节土壤的组成 第2节土壤的性质 第3节物质循环与土壤形成 第4节土壤分类与土壤类型 第4节生态系统的组成与结构 第6节生态系统的能量流动 第7节生态系统的物质循环 第8节地球上的生态系统

引子:生物地球化学循环概述 一、何谓生物地球化学循环? 1.概念:生命有机体及其产物与周围环境之间反复 不断进行的物质和能量的交换过程。 2.过程:物能的吸收-同化-排放-分解-归还-流失 3.性质:非封闭的循环(进入土壤、岩层、海底) 4.主体:生物和土壤 5.循环的介质:水和大气 二、人类对生物地球化学循环的影响 1.大气、水体、土壤的污染 2.污染物质的迁移、转化和集散 3.对人类健康的威胁

第1节土壤的组成 引言:土壤与土壤肥力 1. 土壤:在陆地表层和浅水域底部、由有机和无机物质组成、具有肥力、能生长植物的疏松层。 2.土壤的本质是肥力,指土壤中水、热、气、肥(养分)周期性动态达到稳、匀、足、适地满足植物需求的能力。 3. 土壤是一种类生物体 代谢和调节功能比生物弱(如温度) 不具有生长、发育和繁殖的功能 不具有功能各异的器官

一、土壤的无机组成 1. 原生矿物:在物理风化过程中产生的未改变化学成分和结晶构造的造岩矿物。 土壤中各种化学元素的最初来源; 土壤矿物质的粗质部分; 经化学风化分解后,才能释放并供给植物生长所需养分。 2. 次生矿物:岩石在化学风化过程中新生成的土壤矿物,如粘土矿物。 土壤矿物质中最细小的部分; 具有吸附保存呈离子态养分的能力,使土壤具有一定的保肥性。

二、土壤的有机组成 1.原始组织:包括高等植物未分解的根、茎、叶;动物分解原始植物组织,向土壤提供的排泄物和死亡之后的尸体等。 土壤有机部分的最初来源 2.腐殖质:有机组织经由微生物合成的新化合物,或者由原始植物组织变化而成的、比较稳定的分解产物,呈黑色或棕色,性质上为胶体状(颗粒直径<1μm)。 具有极强的吸持水分和养分离子的能力,少量的腐殖质就能显著提高土壤的生产力。

油气地球化学复习

一、海相原油的地球化学特征 1、原油的化学性质 国外公认的碳酸盐岩生成的石油特征是:高硫(> 1.0 %), 低API度(20~30),Pr/Ph<1.0,Ph/nC18>1.0,偶碳优势CPI<1.0 2、生物标志化合物特征 ①正构烷烃碳数分布呈单峰态, ②广泛检出C13~C20规则无环类异戊二烯烷烃和C21~C45规则和不规则无环类异戊二烯烷烃。 ③规则甾烷以C29甾烷占优势,一般占40%~60 ④C31~C35升藿烷系列相对较发育,且明显受盐度控制。 ⑤伽马蜡烷为常见的非藿烷骨架型五环三萜烷。 ⑥三环萜烷含量较高 二、陆相原油的地球化学特征 1、原油的性质:原油普遍高含蜡,硫酸盐含量低,具有低钒/镍比(一般小于1)的特点 2、原油的烃类族组成:原油的烃类族组成以烷烃为主,环烷烃次之,芳香烃较少,多属石蜡基原基。 3、生物标志化合物特征 ①饱和烃馏分 检测出C13~C20规则无环类异戊二烯烷烃,并有丰富的甾烷、萜烷类化合物 甾烷类生要由C27~C29甾烷、重排甾烷及4-甲基甾烷组成,此外还有少量的孕甾烷和升孕甾烷。甾类化合物主要为藻类生源产物,但C29

甾烷可能来源于高等植物。在陆相原油中,C29甾烷明显高于C27甾烷 ②芳烃馏分 陆相原油芳经馏分中含有丰富的芳构化生物标志化合物,主要类型有: 芳构化倍半萜类与二萜类:前者只检测出卡达烯,后者仅见惹烯和海松烯,属被子植物树脂生源完全芳构化的生物标志化合物。 芳构化三环萜烷:主要包括m/z181 及m/z209的两个C24~C26二芳三环萜烷和m/z205的C26 ~C28三芳三环萜烷.芳构化三环萜烷是常规三环萜烷芳构化的产物,属于细菌、藻类生源,但它是在酸性氧化环境中形成的,常与陆源有机质有关。 芳构化三萜类:主要是陆生被子植物生源的奥利烷、乌散烷及羽扇烷芳构化的产物,也有微量细菌生源的芳构化藿烷。它们大都是在酸性氧化作用较强的湖相沉积中形成的,与陆源有机质有关。 苯并藿烷:指示细菌生源,是在酸性氧化环境中形成的,在煤系地层及湖相腐殖—偏腐殖泥岩中分布较广泛。 芳构化甾类:仅见C26~C28三芳甾、C27~C29甲基三芳甾及其它微量甾类芳构化产物.陆相原油各类生物标志化合物的形成大都与陆源有机质输入有关。在有大量陆源有机质输入的淡水湖泊中,不仅腐殖质组分急剧增多,而且水介质的酸性氧化作用也明显增强,这种沉积环境的演变既有利于形成陆游生物标志化合物,也有利于各种生物标志化合物的芳构化,甾烷与藿烷的重排现象也较普遍。当然,生物标志化合物的芳构化和重排作用也与有机质的热演化程度有关。 三、生标物应具备的基本特征 1.化合物的结构表明它曾经是或者可能是生物体的一种成分,存在于沉积物中,尤其是在原油、煤、岩石中能够检测到 2.其母体化合物有较高的浓度,其主要结构特征在沉积和早期埋藏过程中具有化学稳定性 3.分子结构有明显的特异性,即具有特殊的碳骨架

地球化学复习题汇总

地球化学赵伦山张本仁 韩吟文马振东等 P 1:地球化学基本问题) P 5:克拉克值,地球化学发展简史(几个发展阶段) P31:元素丰度,表示单位元素在地壳平均化学丰度―――确定方法,克拉克值, P37:元素克拉克值的地球化学意义 P68:类质同象和固溶作用 P81:元素的赋存状态――1,5种 P88: 元素迁移 P 123: 相律 P169: 衰变定律 P181:痕量元素地球化学,稀土元素的研究方法和意义(痕量元素=微量元素) 复习内容及答案汇总 一、地球化学研究的基本问题、学科特点及其在地球科学中的地位(P1-) 地球化学是研究地球及相关宇宙体的化学组成、化学作用和化学演化的科学,在地球化学发展历史中曾经历了较长时间的资料积累过程,随后基于克拉克、戈尔施密特、维尔纳茨基、费尔斯曼等科学家的出色工作,地球化学由分散的资料描述逐渐发展为有系统理论和独立研究方法的学科。目前地球化学已发展成为地球科学领域的重要分支学科之一,与岩石学、构造地质学等相邻学科相互渗透与补充,极大地丰富了地球科学研究内容,在地质作用过程定量化研究中已不可或缺。 地球化学的研究思路和学科特点是:(1)通过分析常量、微量元素和同位素组成的变化,元素相互组合和赋存状态变化等追索地球演化历史;(2)利用热力学等现代科学理论解释自然体系化学变化的原因和条件,探讨自然作用的机制;(3)将地球化学问题置于地球和其子系统(岩石圈、地壳、地幔、地核等)中进行分析,以个系统的组成和状态约束作用过程的特征和元素的行为。 围绕原子在自然环境中的变化及其意义,地球化学研究主要涉及四个基本问题:(1)研究地球和动质体中元素和同位素的组成;(2)研究元素的共生组合和赋存形式;(3)研究元素的迁移和循环;(4)研究元素和同位素迁移历史和地球的组成、演化历史、地球化学作用过程。 二、简述痕量元素地球化学研究解决的主要问题 痕量元素地球化学理论使许多地质难题迎刃而解,其可解决的主要问题有:

地球化学 复习资料

概率与统计试卷(1) 1、(9分) 从0,1,2,3,4,5这六个数中任取三个数进行排列,问取得的三个数字能排成三位数且是偶数的概率有多大. 2、(9分)用三个机床加工同一种零件,零件由各机床加工的概率分别为0.5、0. 3、0.2,各机床加工的零件为合格品的概率分别为0.9 4、0.90、0.95,求全部产品的合格率. 3、(11分)某机械零件的指标值?在[90,110]内服从均匀分布,试求: (1)?的分布密度、分布函数;(2)?取值于区间(92.5,107.5)内的概率. 4、(9分)某射手每次射击打中目标的概率都是0.8,现连续向一目标射击,直到第一次击中为止.求“射击次数”的期望. 5、(17分)对于下列三组参数,写出二维正态随机向量的联合分布密度与边缘分布密度. 6、(15分)求下列各题中有关分布的临界值. 1 1)?02.05(6),?02.01(9); 2)t0.01(12),t0.05(8); 3)F0.025(5,10),F0.95(10,5). 7、(11分)某水域由于工业排水而受污染,现对捕获的10条鱼样检测,得蛋白质中含汞浓度(%)为 0.213 0.228 0.167 0.766 0.054 0.037 0.266 0.135 0.095 0.101,若生活在这个区域的鱼的蛋白质中含汞浓度?~N(?,?2),试求?=E?,?2=D?的无偏估计. 8、(12分)某种导线的电阻服从正态分布N(?,?2),要求电阻的标准差不得超过0.004欧姆. 今从新生产的一批导线中抽取10根,测其电阻,得s*=0.006欧姆. 对于?=0.05,能否认为这批导线电阻的标准差显著偏大? 9、(7分)某校电器(3)班学生期末考试的数学成绩x(分)近似服从正态分布N(75,10),求数学成绩在85分以上的学生约占该班学生的百分之几? 2 2 概率与统计试卷(2) 1、(9分)已知某城市中有50%的用户订日报,65%的用户订晚报,85%用户至少这两种报中的一种,问同时订两种报的用户占百分之几. 2、(9分)从4台甲型、5台乙型电脑中,任取3台,求其中至少要有甲型与乙型电脑各一台的概率。 3、(10分)在10件产品中有3件次品,从中任取2件,用随机变量?表示取到的次品数,试写出?的分布列. 4、(11分)盒中有五个球,其中有三白二黑,从中随机抽取两个球,求“抽得的白球数”的期望. 5、(12分)设随机变量?的分布密度为 ?3x2 ,0?x?2;? p(x)=?8?0,其它.? 且?=3?+2,求E?与D?. 6、(12分)一机器制造直径为?的圆轴,另一机器制造内径为?的轴 0.51?y?0.53?2500 当0.49?x?0.51, 衬,设(?,?)的联合分布密度为p(x)=?,若0 其它? 轴衬的内径与轴的直径之差大于0.004且小于0.36,则两者可以相适衬,求任一轴与任一轴衬适衬的概率. 7、(13分)设?1,?2,?,?n是总体?的样本,试求:E、D、ES*2.

应用地球化学总结

1、应用地球化学的概念:它是一门运用地球化学基本理论和方法技术,解决人类生存的自然资源和环境质量等实际问题的学科。简而言之,是研究地球表层系统物质组成与人类生存关系,并能产生经济效益和社会效益的学科。 2.用地球化学的研究内应容及方法 (1)矿产勘查地球化学方面,研究成矿元素及其伴生元素的空间分布规律与矿产的联系。研究元素在集中分散过程中与矿体周围各类介质中形成的地球化学异常与矿床的联系,异常形成机制、影响因素、发现异常和解释评价异常的方法技术。 (2)环境地球化学方面,研究对人类生存与发展、对人类健康有影响的化学元素的分布分配及其存在形态。 (3)农业土壤地球化学方面,研究对作物生长有益或必需元素在土壤中的丰缺程度以及有毒、有害元素在土壤中的富集程度。 (4)研究一切化学元素及其化合物在地球表层系统中的分布分配、活动演化可能给人类生存带来直接或间接影响,例如地震、地热、环境改造与治理,利用地球化学作用于土壤改良、土壤施肥等等。 应用地球化学的研究方法基本可分为两方面,其一是现场采样调查评价研究,其二是实验研究。 ①地质观察与样品采集; ②样品加工及分析测试; ③数据的统计分析; ④地球化学指标及异常研究; ⑤地球化学图表的编制; ⑥异常评价及验证、探矿工程布置;资料研究,指导农业种植结构调整,地 方病发病机理研究及环境问题研究等。 3、第四套应用地球化学方法命名系统:地球化学岩石测量、地球化学土壤测量、水系沉积物测量、水化学测量、地球化学气体测量和地球化学生物测量。 4、丰度值一般均在10-2%以上元素称之为“常量元素”。 丰度均在10-2%以下。故称之为“微量元素”。常用重量百万分率(10-4%)表示,书写用ppm(part per million)代表。 lppm=10-6=10-4%=0.0001%=1

生物地球化学性疾病单选题第一套

生物地球化学性疾病单选题第一套 一、单项选择题 1.地方性甲状腺肿的好发年龄是() A.0~10岁 B.15~20岁 C.25~35岁 D.40~50岁 E.55~65岁 2.碘是人体必需微量元素,在无外来含碘的食物下,水碘含量可用于衡量当地居民摄碘量,当饮水碘含量低于多少时,可有碘缺乏病的流行() A.<1μg/L B.<5μg/L C.10μg/L D.20μg/L E.50μg/L 3.当碘摄入量低于多少时可发生碘缺乏病的流行() A.5μg/d B.20μg/d C.40μg/d D.75μg/d E.150μg/d 4.下列关于砷"三致"作用的描述,不正确的是() A.目前尚未见砷对人的致畸胎作用的流行病学调查报道 B.短期体外筛检实验从不同水平、不同角度证明了砷具有较强的致突变作用 C.砷致人类癌症的内在理论基础是体细胞突变学说 D.动物实验结果显示砷具有致癌作用 E.WHO已将砷定为确认致癌物 5.在下列症状中哪一条不是慢性地方性硒中毒的特异性表现()A.毛发脱落 B.指甲脱落 C.皮肤湿疹 D.脚趾干性坏疽

E.运动障碍 6.下列哪种作物中含硒量较高() A.小麦 B.玉米 C.水稻 D.大蒜 E.黄豆 7.地方性氟中毒发病明显增加一般在()A.6岁以后 B.16岁以后 C.26岁以后 D.36岁以后 E.46岁以后 8.下列哪种症状不是慢性砷中毒的特异性表现()A.皮肤色素代谢异常 B.掌跖部皮肤角化 C.末梢神经炎 D.乌脚病 E.麻痹性震颤 9.在下列因素中哪一条不是克山病的致病原因()A.环境硒水平过低 B.柯萨奇病毒感染 C.营养素失衡 D.环境硒水平过高 E.真菌污染粮食 10.3价砷在机体内蓄积量较高的组织是()A.肝脏 B.毛发、皮肤 C.肺、脾 D.肠、胃 E.肾脏 11.不易受镰刀菌污染的粮食是() A.小麦 B.玉米

地球化学考试题

名词解释 1.浓度克拉克值:概念系指某元素在某一地质体(矿床、岩体或矿物等)中的平均含量与克拉克值的比值,表示某种元素在一定的矿床、岩体或矿物内浓集的程度。当浓度克拉克值大于1时,说明该元素在地质体中比在地壳中相对集中;小于1时,则意味着分散 2.亲氧性元素:倾向于与氧形成高度离子键的元素称亲氧元素。特征是:离子半径较小,有惰性气体的电子层结构,电负性较小。如K、Na、Ca、Mg、Nb、Ta、Zr、Hf、REE等;易形成惰性气体型离子; 3.元素的地球化学迁移:即元素从一种赋存状态转变为另一种赋存状态,并经常伴随着元素组合和分布上的变化及空间上的位移 4.普通铅(或正常铅):普通铅(或正常铅):指产于U/Pb、Th/Pb比值低的矿物和岩石中任何形式的铅(如方铅矿、黄铁矿、钾长石等),在矿物形成以前,Pb 以正常的比例与U、Th共生,接受U、Th衰变产物Pb的不断叠加并均匀化。 5.不相容元素:趋向于在液相中富集的微量元素。由于其浓度低,不能形成独立矿物相,并且因离子半径、电荷、晶场等性质与构成结晶矿物的主元素相差很大,而使其不能进入矿物相。它们的固相/液相分配系数近于零。 6.同位素分馏系数:达到同位素交换平衡时共存相同位素相对丰度比值为常数,称分馏系数α,或者指两种物质(或物相)之间同位素比值之(α),即αA-B=RA / RB,式中A,B表示两种物质(或物相),R表示重同位素与轻同位素比值,如34S/32S,18O/16O。α表示同位素的分馏程度,α值偏离1愈大,说明两相物质之间同位素分馏程度愈大;α=1时物质间没有同位素分馏 7.K(不稳定常数):金属离子与配位体生成络合物的逆反应是络合物的解离反应,达成平衡时的常数,称为不稳定常数。它与稳定常数互为倒数。不稳定常数越大,络合物越不稳定。 8.δEu:反映Eu异常的强。. 9.稀土元素(REE):原子序数57-71的镧系元素以及与镧系相关密切的钪和钇共17种元素,包括:La,Ce,Pr,Nd,Pm,Sm,Eu,Gd,Tb,Dy,Ho,Er,Tm,Yb,Lu,Sc,Y 10.高场强元素 (HFSE):指离子半径小、电荷高,难溶于水,地球化学性质稳

应用地球化学复习重点

1,应用地球化学:研究地球表层系统的物质组成与人类生存关系,并能产生经济效益和社会效益的学科 2,不相容元素:是指那些在结晶分异过程中倾向于残余流体相中聚集的元素。 3,相容元素:相容易进入结晶相而在残余流体中迅速降低的元素 4,亲和性:地球化学上把阳离子有选择的与阴离子结合的倾向性称为元素的亲和性。 5,戈尔德斯密特分类:亲铁元素(Au,Ge Sn C P Fe Cr等)亲硫元素(Cu Ag Zn Hg)亲氧(Li Na K Rb Cs等)亲气(H C N O I等)亲生物(H C N O P S d) 6,正常分布:是某一空间中多数位置上元素含量所具有的相对波动不大的特征。 7,异常分布:是指矿化区段的地球化学特征明显不同于周围无矿背景区的现象,包含了三方面的含义:地球化学特征不同,具有一定的空间范围,元素含量或地球化学指标值偏离背景值,简言之,由异常现象异常范围,异常值三层含义构成。 8背景值:背景区n件样品的平均值。 9,地球化学省:地壳中金属矿产分布是不均匀的,在地壳的某一大范围某些成分富集特别明显,该区域不止是一两类岩石中该元素丰度特别高,该种元素的矿床常成群出现,而且在历史演化中,该种元素的矿床常成群出现而且在历史演化中,该元素的矿产出现率也特别高,通常将地壳的这一区段称为地球化学省。 10,地球化学指标:是指一切能够提供找矿信息或其他地址信息的能够直接或间接测量的地球化学变量。 11,我们把地球化学指标i在三度空间和时间上的分布与演化称为地球化学场。 12变化系数是相对于一个单位均值的百分变化率,它反映了这组数据的均匀性程度。 13原生环境,指天然降水循环面以下知道岩浆分异和变质作用发生的深部空间的物理化学条件总和。 14次生环境:是地表天然水,大气影响所及的空间所具有的的物理化学条件的总和。 15克拉克值:地壳元素丰度是指地壳中化学元素的平均含量,又称克拉克值。 16浓度克拉克值:化学元素在某一局部地段或某一地质体中的平均含量与地壳丰度之比叫做相对丰度,也叫浓度克拉克值。 17最低浓度系数:矿石的平均品位因不同矿床而异,进而采用最低可采集品位与其地壳丰度之比,称为最低浓度系数 18岩石及矿石风化后,主要呈三种形式存在:残余的原生矿物,在表生环境中稳定存在的次生矿物以及被循环水带走的可溶性物质。 19采样单元:元素在地球化学场的分布是不均匀的,研究区按一定面积分割成若干足够小的单元时,可以近似把这一单元内元素看作是均匀分布的,这个最小单元,叫做采样单元。20化学分析:是一种经典的传统分析方法。由于化学反应通常是在溶液体系中进行的,因此这种分析方法被称为湿法分析,常用到的有容量法,比色分析法,和重量法。 21样品分析方法分为两大类:化学分析和仪器分析。 22确定背景值与异常界限的方法可归为图解法(剖面图解法,直方图揭发,概率格纸图解法多重母体分解法)和计算法两类。 23、分配系数:元素在矿物晶体中浓度分数与在熔体相中的浓度分数之比,常用它来定量刻划微迹元素在两相中的分配特征。 22、指示元素:就是天然物质中能够提供找矿线索和成因指示的化学元素。 23、描述地球化学异常的参数:异常峰值—异常中的量高含量值;平均异常强度—异常范围里元素含量的平均值;异常衬度—异常清晰度的度量,也叫异常清晰度;异常连续性,异常的均匀性,异常渐变性。线金属量—根据一条测线来估算矿化强度的参数,它是异常范围里,各采样点元素的剩余含量与该点所控制的距离乘积之和;面金属量—根据一个异常面积来估

油气地球化学 总结 复习资料

油气地球化学总结复习资料 1、C15~C21主要源于水生生物,C25~C33,成熟度低、高等陆源植物 2、类异戊二烯烃:盐湖相石油形成于强还原环境,具植烷优势和正烷烃的偶碳优势,Pr/Ph< 1、0;湖相烃源岩生成的石油形成于还原环境,Pr/Ph为 1、0~ 3、0;湖沼相的石油形成于弱氧化环境,姥鲛烷优势明显,Pr/Ph> 3、0。在煤系地层中Pr/Ph值很高,Pr/Ph =5~10随着有机质热成熟Pr/Ph值增大,异构烷烃与相应的正构烷烃含量比值下降,Pr/nC17,Ph/nC18明显降低; 3、在石油中最常见的萜烷有m/z191的五环三萜烷(藿烷与非藿烷)。奥利烷被认为是白垩系或更年青时代高等植物的标志物,可能来源于桦木醇和被子植物中的五环三萜烯 4、生物标志化合物的应用 1、母源输入和沉积环境C15~C21主要源于水生生物, C25~C33,成熟度低、高等陆源植物 2、类异戊二烯烃:盐湖相石油形成于强还原环境,具植烷优势和正烷烃的偶碳优势,Pr/Ph< 1、0;湖相烃源岩生成的石油形成于还原环境,Pr/Ph为

1、0~ 3、0;湖沼相的石油形成于弱氧化环境,姥鲛烷优势明显,Pr/Ph> 3、0。在煤系地层中Pr/Ph值很高,Pr/Ph =5~10随着有机质热成熟Pr/Ph值增大,异构烷烃与相应的正构烷烃含量比值下降,Pr/nC17,Ph/nC18明显降低; 2、确定时代 3、成熟作用CPI、OEP/2nC29/(nC28+nC30)P8 74、生物降解利用生物标志化合物能判断原油的生物降解程度,随着生物降解程度的增加,原油的物性将发生明显的变化,原油的密度、粘度增大,胶质和沥青质含量增加,饱和烃遭受生物降解的顺序为:正构烷烃>无环异戊二烯类烷烃>藿烷(有25-降藿烷存在)>规则甾烷>藿烷(无25-降藿烷存在)>重排甾烷>芳香甾类化合物>卟啉 5、油气运移发现随着运移距离的增加,烷烃与芳香烃、正构烷烃与环烷烃的比值增加、长链三环萜比藿烷易于运移,甾烷中αββ 组分比ααα组分易于运移,单芳甾烷比三芳甾烷更易运移,因此,随着原油运移距离的加大,易运移的组分相对富集。 6、油气源对比干酪根石油的形成影响油气生成的因素 1、微生物(成岩阶段形成生物气) 2、温度和活化能与反应速率呈指数关系

地球化学复习题.docx

罿地球化学复习题 袆一、名词解释 蚁1、地球化学:是研究地球及有关宇宙的化学组成、化学作用和化学演化的科学 艿2、地球化学体系:按照地球化学的观点,通常将要研究的对象作为一个体系 聿3、元素克拉克值:元素在地壳中的丰度 肃4、元素丰度:元素在宇宙或较大的地球体系中的平均含量。 蒃5、相容元素:岩浆结晶或固相部分熔融过程中偏爱矿物相的微量元素 肈6、不相容元素:岩浆结晶或固相部分熔融过程中偏爱熔体或溶液相的微量元素。也称为亲岩浆元素 腿7、元素的地球化学亲和性:元素形成阳离子能力和显示出的有选择性与某阴离子结合的特性; 蒄8、类质同象:某种物质在一定的外界条件下结晶时,晶体中的部分构造位置被介质中的其它质点(原子、离子、络离子、分子)所占据,结果只引起晶格常数的微小变化,而使晶体构造类型、化学键类型等保持不变(保持稳定)的现象。 袁9、元素的赋存形式:元素在一定的自然过程或其演化的历史中的某个阶段所处的状态及与共生元素间的结合关系。 肁 10、干酪根:不能被有机溶剂萃取的不溶有机物。其含量占沉积岩中有机质的绝大部分(约90%以上)。 芈11、生物标志化合物:又称分子化石、地球化学化石或指纹化石。指沉积物中的有机质以及原油、油页岩、煤中那些直接或间接来源于活的生物体的有机化合物。 袅12、石油:是以液态形式存在于地下的碳氢化合物的混合物。 薃13、天然气:广义:一切经自然过程生成的气体。狭义:指在沉积有机质演化过程中生成的可燃气体。 袀14、煤:沉积作用期间及期后,由植物残体经过一系列的物理、化学和生物学变化而形成的,其中木质素、纤维素是成煤的主 要组分。 芈15、环境背景值:亦称环境本底值,是在未受或基本未受人为污染或者自然污染的情况下,岩石、土壤、水体、植物等环境要素中化学元素的平均含量。 芆16、元素的存在状态:指元素的物理、化学相态和能量状态、价态、化合态和结构态等方面。元素的存在状态不同,其迁移行为和生物毒性不同。

应用地球化学A试卷

中国地质大学(北京)成人高等教育试卷 ( 2014 / 2015学年二学期) ( 应用地球化学) ( A ) 函授站:云南国土资源职业学院学习形式:函授□夜大□脱产□ 考核方式:考试□考查□层次:□高起本□专升本□高起专□高职考试形式:闭卷□开卷□机试□笔试□(统考、非统考) 专业年级______________________学号________________ 姓名____________ 一、填空题(每空2分,共28分) 1. 一项完整的地球化学调查,一般可以分为三个阶段:、 、。 2. 目前,背景值及背景上限的确定方法有、、 、。 3. 常用的地球化学指标种类有、、、 、。 4. 根据异常与赋存介质形成的相对时间关系可以分为和。 二、是非判断(对-√,错-×,不一定-O,每题1分,共10分) 1、背景区就是没有受到人为污染的地区() 2、屏障植物是地植物异常中指示较好的指示植物(); 3、水系沉积物的地球化学异常形态是线状的() 4、元素平均含量相同的两个地质体具有同源性() 5、原生晕就是赋存于岩石中的地球化学异常() 6、叠加晕和多建造晕具有相同的成晕成矿过程() 7、按勒斯特水系分级规划,一个二级水系与两个一级水系合并后属三级水系() 8、成矿作用可以造成比矿体大得多的原生晕()9、矿体穿越潜水面时会表现季节性的水化学异常() 10、轴向分带是原生晕空间分带的重要类型之一() 三、名词解释(每题3分,共18分) 1. 表生环境: 2. 检出限: 3. 多建造晕: 4. 上移水成异常: 5. 面金属量 6. 原生晕:

四、简答题(共21分) 1.简述土壤地球化学测量在找矿中的应用(9分) 2.异常评价的依据主要有哪些?(12分) 五、论述题(共23分) 1. 如何在各种介质中取到有代表性的样品。(23分)